|

[Bd. 4 S. 110]

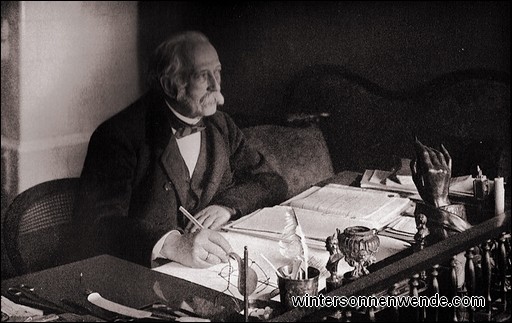

Wenige Jahre nach Abschluß der Befreiungskriege, am 30. Dezember 1819, wurde Henri-Théodore Fontane zu Neuruppin im Hause der Löwen-Apotheke geboren. Als er sieben Jahre alt war, siedelte sein Vater, der Apothekenbesitzer, mit den Seinen nach Swinemünde über. Elternhaus und Jugendleben hat Fontane uns auf dem Hintergrund der kleinen Ostseestadt in seinen Kinderjahren aus heiterer Rückschau des Greisenalters farbig geschildert. Er war ein Abkömmling jener reformierten Flüchtlinge oder Refugiés, die zur Zeit Ludwigs XIV. um ihres Glaubens willen Frankreich verlassen hatten und in Brandenburg-Preußen eingewandert waren. Die Vorfahren seines Vaters waren Zinngießer, die seiner Mutter Strumpfwirker gewesen. Beide stammten aus Berlin. Südfranzösisches Wesen prägte sich in beiden in gegensätzlicher Weise aus. Der Vater war ein stattlicher Gascogner voll Bonhommie, dabei "Phantast, Humorist, Plauderer und Geschichtenerzähler", die Mutter "eine schlanke, zierliche Frau von schwarzem Haar, mit Augen wie Kohlen, energisch, selbstsuchtlos, leidenschaftlich und ganz Charakter". Vom Vater hat er, wie Goethe, die Statur geerbt, aber auch die Frohnatur und die unbürgerlichen Züge eines gelockerten Wesens, das den Vater zu einem tragischen Spiel mit dem Leben in jedem Sinne verleitete, während es den Sohn für den Reiz wagenden Künstlertums empfänglich machte, dem von Mutters Seite her die Neigung zu des Lebens ernstem Führen heilsam die Waage hielt. In dem Vater war etwas von einem primitiven Poeten, er sah Menschen und Szenen der Geschichte mit bildhafter Deutlichkeit vor sich, so zum Beispiel Napoleon und seine Marschälle. Sie standen ihm besonders nah, wohl weil er ihres Blutes war. [111] Durch die Fülle seiner Geschichten und Einfälle bezauberte er den Sohn, während die Mutter in alledem nur Torheit sah und etwas Sprengendes witterte. Jenseits der bürgerlichen Schranken trat dem jungen Fontane hier das Leben in seiner Größe und Schönheit entgegen, die er halb unbewußt auch in Menschen und Landschaft seiner Umgebung, mehr noch im Dramatischen und Farbigen der Zeitgeschichte wiederfand. Gleich seinem Vater hat Fontane auf Schulen nie etwas Rechtes gelernt, sondern nur von Menschen. "Anlage, Spürsinn, Natur" waren in ihm mächtiger als Bildung. Was der Vater an Anekdoten sorglos plaudernd – auch darin Verschwender – täglich verstreute, das hat der Sohn fürs Leben bewahrt und als Dichter verwertet. Wie sein Erzeuger war er bis ins Alter, und da erst recht, voller Einfälle und Geschichten, voll Geist und guter Laune, immer frisch durch die Beziehung zu den mütterlich nährenden Quellen des Lebens. Er war "das Beste, was wir sein können: ein Mann und ein Kind" und ist als "großes Kind" durchs Leben gegangen, ohne Examina, Anhang, Vermögen, Clique usw. Im Rückblick kam ihm sein Erdenwandel wie ein Ritt übern Bodensee vor. Wo sich ihm Sicherungen boten – als Redakteur der Kreuzzeitung oder gar als beamteter Sekretär der Akademie der Künste – hat er nach kürzerem oder längerem Ausharren den Zwang der Stellung abgeschüttelt infolge einer Verstimmung oder eines Ärgers, aber doch auch, weil er es vorzog, sich von der Woge des Lebens tragen zu lassen. Nur der "Tante Voß" ist er – als Theaterkritiker – von 1870 an zwanzig Jahre lang treu geblieben. Seine Gattin hat unter dieser Unsicherheit der Existenz ähnlich, wenn auch nicht in dem Maße, gelitten wie seine Mutter unter dem unberechenbaren und unberechnenden Wesen ihres Mannes. Liebenswürdige Egoisten waren beide, Vater wie Sohn. Der alte Fontane war aufgewachsen in einer schwankenden Zeit, wo eine alte Welt versunken war, wo die Fremdherrschaft und der Kampf gegen sie viele Gemüter in eine Unruhe versetzt hatten, aus der sie den Weg in die gleichförmige, aufbauende Arbeitsamkeit der folgenden Jahre nicht so leicht fanden. Dieser Anstoß, den der Vater von den Weltereignissen empfangen hatte, schwang im Sohn weiter als Kraft und Lust zum Aufbau einer dichterischen Welt. In ihm tönt noch etwas vom Rausch der napoleonischen Jahre und der Befreiungskriege [112] nach. Wenn den Vater diese Unruhe der Zeit dahin gebracht hat, ein Vermögen am Spieltisch zu verschwenden, so fehlten dem Sohn von Anfang an hierfür die Mittel und auch die Möglichkeit, sie zu erwerben. Er war ein feiner, frühreifer Knabe, "voll Anlauf und Aufschwung", mit blonden Locken, aus gutem Hause, in Freiheit aufgewachsen, ein König unter seinen Gespielen. Sieghaft wie ein junger Gott trat er im "Tunnel" auf. Ihn hat es immer, zumal im eleganten London, gestört, daß er schlecht sitzende Beinkleider trug. Er wußte alle guten Dinge zu schätzen, von einer Kalbsbrust bis zu einem Gedicht von Storm. Aber er brauchte nicht wie der Vater oder gar wie dessen Stiefbruder, der liebenswürdige und unbedenkliche "Onkel August", draußen in der Welt um jeden Preis Zerstreuung zu suchen. In ihm war das Licht des schöpferischen Genius entzündet, das nur in freier Luft brannte, das aber mit seinem Strahl auch das einfachste Dasein übergoldete. Dies war es, was den Reiz seiner schlichten Häuslichkeit ausmachte: es war ein Alltag, der doch kein Alltag war. Ein unsicheres und von Sorgen umdrohtes und doch ein unvergleichliches Leben! Es war von Demütigungen und Entbehrungen begleitet: "Ich mied den Markt, ich mied den Schwarm, andre sind reich, ich bin arm; entsagen und lächeln bei Demütigungen, das ist die Kunst, die mir gelungen." Stolz hat der alte Dichter so gesprochen und seinen Erdenweg aus Herzensgrunde bejaht: "Und wär es in die Wahl mir gegeben, ich führte noch einmal dasselbe Leben." In den Jahren vor seiner Geburt wurde die Berliner Französische Kolonie aus ihrer aufgeklärten Selbstgenügsamkeit durch den Sturm der Befreiungskriege herausgerissen. Man hatte selbst Geschichte erlebt, selbst mit Geschichte gemacht, und so ließ sich der junge Fontane – darin bestärkt vom eigenen Vater – willig ergreifen vom Spannenden und Gewaltigen der politischen Vergangenheit wie der Gegenwart, wo in den zwanziger und dreißiger Jahren Griechen, Russen, Polen, Franzosen neue Unruhe in das Metternichsche Europa brachten. Mit zehn Jahren stand es für ihn fest, daß er Geschichtsprofessor werden wollte, mit fünfzehn schrieb er ein Gedicht auf die Schlacht bei Hochkirch. Auch an Henri Quatre erprobte er sein episches Talent. Seine erste gedruckte Ballade galt dem Eroberer von Peru, Franz Pizarro. Alles sagte ihm zu, was der Phantasie und Anschauung Nahrung bot. Er war anfangs auf dem Gymnasium in Neuruppin und dann auf Kloedens Berliner Gewerbeschule. Weder die alten Sprachen noch die Mathematik konnten ihn fesseln. Horaz bedeutete für ihn eine Plage, Shakespeare eine Erholung. Deshalb ist er auch nie zur Abschlußprüfung gelangt. Allotria nützten ihm mehr. Als schulschwänzender Jüngling schlang er in einer Konditorei der Weinmeisterstraße aus den Journalen die Fülle der Erzeugnisse des damaligen literarischen Deutschlands in sich ein. Bald gehörte er selber zu den dort gedruckten Autoren. Wenn er später in der Roseschen Apotheke in der Spandauer Straße als Lehrling stundenlang in der Queckensuppe zu rühren hatte, so formte sein unabgelenkter Geist dabei poetische Werke, die ihm Aufnahme in Berliner literarische Kreise verschafften. [113] Er ist dreizehn Jahre lang, von 1836 bis 1849, Apotheker in Berlin, Burg, Leipzig, Dresden gewesen, ohne innere Neigung, doch in der Hoffnung, einmal des Vaters Erbe anzutreten. Was ihn mehr noch als diese Hoffnung, die sich als trügerisch erwies, in diesen Jahren aufrechterhielt, war das Gefühl, sein wahres Dasein in einer anderen, höheren Sphäre zu führen. Ihm ging es wie dem armen "Fritz Katzfuß" in einer seiner Balladen, und auch er konnte von sich sagen: "Ein Band von Goethe gab mir Kraft und Leben." Und dies Gefühl seiner selbst wurde bestärkt durch das Bewußtsein eigener Leistung. Der Dichter war damals so etwas wie eine gesellschaftliche Macht in Berlin. Zunächst als Vermittler der für jeden unerläßlichen ästhetischen Bildung. Bei Kuglers fand nur der Beachtung, der einen Band Gedichte herausgegeben hatte. Wer bloß Prosa schrieb, zählte nicht mit. Im "Tunnel", dem 1827 gegründeten Dichterverein, waren Offiziere von Adel und Juristen – von denen mehr als einer es bis zur Exzellenz gebracht hat – mit Menschen anderer Stände vereint. Den Rang gab das Gedicht, und so war der Apotheker Fontane hier "ein kleines Kirchenlicht". Aber der Dichter hatte damals auch eine politische Pflicht, in doppeltem Sinne. Die Jungdeutschen, wie Gutzkow, Herwegh, Laube, deren Schriften um 1840 auf Fontane großen Eindruck machten, stellten ihm, im Gegensatz zu Goethe, die Aufgabe, Partei zu nehmen im Kampf des Volkes für Freiheit und Einheit. Frühe Gedichte Fontanes sind dem Tone Herweghs nachgebildet. Er war auf dem Wege, ein phrasenreicher "Freiheitslyriker" zu werden. Wie zur Abwehr dieser Radikalen wandten sich in Berlin andere, konservative Geister der heimischen Vergangenheit zu. Willibald Alexis erweckte wieder den Glauben an die Sendung der Mark. In Menzels Zeichnungen und Bildern stieg die Welt des Alten Fritzen herauf. In überschäumender Gestaltungskraft erweiterte Scherenberg die Form der Ballade zu seinen großen Schlachtenepen wie "Leuthen" und "Waterloo". Zu ihnen, seinen Tunnelfreunden, gesellte sich Fontane. Im "Tunnel", dem er seit 1844 angehörte und dessen Akteure – von Theodor Storm mit dem Puschelschal bis zu "Käpten" Smidt und Bäcker Goldammer – er in seinem Erinnerungsbuch Von Zwanzig bis Dreißig ergötzlich geschildert hat, trug er seine Feldherrnballaden vor, in denen der Umriß des alten Zieten, des alten Dessauers, Derfflingers und anderer vielfach schon mit Meisterhand gezogen ist. Sie erschienen 1850 unter dem Titel Männer und Helden. Wie bei Schadows Denkmälern ist hier Fülle des ungezwungenen Lebens zu knapper, volkstümlicher Form verdichtet. Indem er die Form der Ballade mit märkisch-preußischem Gehalt erfüllte, setzte Fontane das Werk jenes Köne Finke fort, der einst das Lied von der Eroberung Angermündes (1420) gedichtet hatte. Fontane selbst hat es mit anderen Meisterstücken altniederdeutscher, geschichtlicher Epik erneuert. Er war damit als schaffender Mensch in den Bereich des Nordens getreten, dem der "Tunnel" im allgemeinen näherstand als dem "klassischen" Süden. Bald nachdem Fontane die Preußenlieder gedichtet hatte, fielen ihm die englisch- [114] schottischen Balladensammlungen von Percy und Sir Walter Scott in die Hand. Sie haben auf Jahre hinaus sein Schaffen bestimmt. Es fand Ausdruck in dem Romanzenzyklus Von der schönen Rosamunde (1850) und, neben zahlreichen Übersetzungen aus dem Englischen, neben Cromwells und Raleighs Letzter Nacht, einer Monmouthnovelle, einem Stuartdrama und anderem, seinen Höhepunkt im Archibald Douglas (1854). Fontane ist dieser Liebe zur Ballade nie untreu geworden. Als er fast siebzig Jahre alt war, hat er noch virtuose nordische Balladen wie "Herluf Trolle" und die köstlichen "Nordischen Königsnamen" verfaßt. Und was das Größte war, er vermochte mehr und mehr auch Begebnissen der Gegenwart – wenn darin etwas Episches, Tragisches oder Allgemeingültiges lag – dieselbe hohe Form der Kunst wie jenen alten Themen zu geben. Wie der Steuermann John Maynard sich opfert, wie Dämonen die Taybridge stürzen, wie Konsul Cunningham zu Tulcahuar den bedrohten Landsmann rettet mit dem Wort "Fire but don't hurt the flag", wie die Mittelmärkischen ihren alten Otto von Rohr begraben, wie Kaiser Friedrich noch einmal Altgeltow besucht, alle diese und daneben halb scherzhafte Dinge, wie in der "Historie vom kleinen Ei", hat er in ihren ergreifenden und in die Tiefe weisenden Zügen zu verewigen gewußt, nordisch auch darin, daß er diesen epischen Stücken die Spruchweisheit eines hellsichtig beobachtenden, gerechten und gütigen Alters zur Seite stellte. Es war wie eine höhere Fügung, daß den jungen Dichter, dem die britische Insel als ein gelobtes Land der Poesie erschien, der Pressedienst des Ministeriums Manteuffel in den fünfziger Jahren mehrmals nach England und Schottland führte. Es spricht für seinen Blick, der mit schöpferischer Kritik bis zum Wesen der Erscheinungen vordrang, daß ihm hier, in romantischer Ferne, das Bild einer märkischen, der Rheinsberger Landschaft aufstieg, die ähnlich der schottischen am Levensee, mit ihren Erinnerungen an Queen Mary, auf dem Hintergrunde von Wasser, Wald und Schloß den Erdenwandel großer geschichtlicher Personen zeigte. Ein Bild reihte sich ans andere. Überall tauchten schöne Frauen, kluge, tapfere, abenteuerreiche Männer aus dem "Sande der Mark" auf. So ward in Schottland der Gedanke der Wanderungen durch die Mark geboren. Es war ein dichterischer Gedanke, denn er führte Fontane an die Stätten des verklungenen Lebens selbst, das seines Weckers harrte. Wenn Fontane eine Burg oder ein Schlachtfeld betrat, alte Briefe, Waffen oder Gewänder berührte, so beschwor er die Geister der Vorzeit zum Leben. So kamen sie wirklich herauf, Könige und Junker, die Ribbeck und Katte, die Bülow und Arnim, die Stechow und Bredow, die Quitzow und Rochow und dahinter, mit allen Zügen des Lebens, die braven, oft schwer ums Dasein ringenden Pastoren, die Schulmeister, die "Büdner und Bauern". Was Fontane gab, war nicht Wissen, sondern Leben. Die tüchtigen Gestalten der Vorzeit wurden ein Teil unserer Gegenwart. Gegenüber einer liberalen, wenig preußenfeindlichen Welt gewann die Verheißung, die diesem Lande gegeben war, einmal Mitte der Deutschen zu sein, neues Leben. [115] Der Dichter hat an die Landschaft angeknüpft, der er entstammte. Der erste Band der Wanderungen galt der Grafschaft Ruppin, seinem engeren Vaterlande. Da erzählt er von der baumumrauschten Stadt an dem mächtigen See, von ihren Söhnen Karl Friedrich Schinkel, Gustav Kühn und Wilhelm Gentz, von den Schlössern an beiden Ufern, wo die Zieten, Knesebeck, Quast sitzen, von den Urwäldern ihrer Umgebung, von Prince Henri in Rheinsberg, von Gransee und Lindow. In seinem letzten Werk, dem Stechlin, hat Fontane, wie um Abschied zu nehmen, noch einmal diese Ruppiner Landschaft im Geiste besucht. An die Grafschaft schloß er das Oderland (Barnim-Lebus) mit Freienwalde, Cunersdorf, Küstrin, Tamsel, mit Namen wie Albrecht Thaer und Chamisso, mit den Brüdern Marwitz, mit dem vom Volk ins Sagenhafte erhobenen Feldmarschall Sparr. In Neuruppin liegt seine Mutter, im Oderland sein Vater begraben. Besonders geliebt hat er sein Havelland, dem der dritte Band gewidmet ist. Mit der Fülle seiner landschaftlichen Reize und geschichtlichen Erinnerungen war es ihm zur "Heimat" geworden. Ihm entstammen seine Effi Briest ebenso wie sein freundlicher Herr von Ribbeck. An den Ufern und im Bereich der Havel grüßen uns Schlösser und Städte von Oranienburg und Tegel bis Paretz und Marquardt. Nur Potsdam umging der Wanderer. Er suchte Neuland der poetischen Beschreibung. Noch in seinen letzten Jahren hat er ein Buch über die Bredow als die im Havelland am tiefsten verwurzelte Familie vorbereitet, das ein Vorbild der kulturgeschichtlichen Kleinmalerei werden sollte. Das Ländchen Friesack mit den Bredow war [116] seine "letzte märkische Liebe". Der vierte Band ist dem "Spreeland, Beeskow-Storkow und Barnim-Teltow" gewidmet. Da ist vom Spreewald die Rede, von Schloß Cöpenicks wechselvoller Geschichte, von Friedrichsfelde, Buch und Blumberg mit ihren Erinnerungen an Dorothea von Kurland, Julie von Voß und den Dichter Canitz, von Werneuchen mit dem poetischen Pastor Schmidt, von Königswusterhausen mit seinen Jagden und Tabaksgelagen, von Großbeeren, Saarmund, Trebbin und den Burgen an der Nuthe. In den Bänden Havelland und Spreeland wird Berlin förmlich umwandert. Am liebsten blieb der Wanderer auf dem Lande, da wo Wasser und Wälder ein Schloß, eine Kirche umrahmen und man die alte Weise in ihrer Reinheit vernimmt. In die lösende Stimmung eines traumstillen Abends klingt mehr als eine Schilderung aus. Aus Denken und Dichten gewoben, führen diese unverwelklichen Bilder uns immer wieder in die Seele der Heimat. Fünf Schlösser der Mark sind später – mit den mehr oder weniger abenteuerlichen Schicksalen der Quitzow und Hertefeld, der "Krautentochter" und des "roten Prinzen" – als Ergänzung neben die Wanderungen getreten.

Indem Fontane das Leben der Vergangenheit erweckte, hat er der Geschichtschreibung ein Vorbild gegeben, dem wir erst heute nachzueifern beginnen. Er hat auch ein "Lesebuch" brandenburgischer Geschichten, etwa von Otto mit dem Pfeil bis zu Vater Blücher, geplant, das mit Hilfe von Einfühlung und Vergleichung zum Herzen sprechende Bilder aus alten Tagen bieten sollte, an Stelle der toten Steine in den landläufigen Darstellungen der Gelehrten. Aus diesem Buch ist leider nichts geworden. Dafür hat Fontane die Geschichte der drei Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 geschrieben. Er stand auch dieser Aufgabe als Künstler gegenüber; das "Siebziger Kriegsbuch" sollte sich lesen wie ein Epos oder Roman. Vor allem hat er sich bemüht, die Erzählung durch kleine, bezeichnende Züge, zum Beispiel aus Feldpostbriefen, zu beleben. Als die preußische Kavallerie an einem lauen Juliabend in das eroberte Frankfurt, die uralte freie Reichsstadt, einritt, waren die Straßen menschenleer. Die Musik spielte "Ich bin ein Preuße". Nur ein einziger Bürger, der vom Schoppen kam, blieb stehen und rief: "Nidder mit de Hund!" Im Herbst 1870 wurde Fontane, den Spuren der Jeanne d'Arc nachgehend, in ihrem Geburtsort Domrémy von den Franzosen als Spion verhaftet, aber bald, auf Verwendung Bismarcks, freigesprochen und nach ein paar Wochen Haft auf Oléron am Atlantik freigelassen. So hat der Kriegshistoriker auch als Kriegsgefangener am Feldzug teilgenommen, und aus den Ängsten, Abenteuern und wechselnden Eindrücken dieser Zeit ist eines seiner liebenswürdigsten Bücher (Kriegsgefangen) erwachsen, wo der Widerstreit der Nationen sich in hundert kleinen Berichten und Bildern vom Tage widerspiegelt. In allem, was Theodor Fontane über Kriege schrieb, wollte er durch den Nebel der Redensarten, der besonders über dieser Gegend lag, zur Schau des Wirklichen dringen. Echte Kriegsberichte erkannte er daran, daß in ihnen weniger von Vaterland und Opfertod als von "Rumsteak und Rotwein" die Rede war. [117] Die Arbeit an diesen Kriegsbüchern brachte es mit sich, daß der erste Roman Fontanes Vor dem Sturm erst 1878, Jahre nach seinem Beginn, herauskommen konnte. Er hat namentlich Historikern, wie Mommsen, gefallen. Fontane war damals nahezu sechzig Jahre alt und kam sich vor wie ein "kleiner Doktor". Der Held dieses Romans ist wie bei Alexis das Land und das Volk. Der Wanderer durch die Mark läßt die Fülle der Gestalten und Örtlichkeiten heraufsteigen, die vertraut geworden waren. Da sind die Junker, Pastoren, Bauern des Oderlandes, da ist Friedersdorf, Frankfurt, Küstrin, da steht der eigenwillige Marwitz in der Mitte, der hier Vitzewitz heißt, da tauchen Kleinbürger und Geheimräte von Berlin auf. Die Handlung beginnt zu Weihnachten 1812. Der Untergang der Grande Armée in Rußland wird als Urteil Gottes empfunden. Der nie erloschene Glaube der Großen und Kleinen an die Sendung der Mark wird zu einer Sturmflut, die sich gegen die Feste des Zwingherrn erhebt. Aus der langen Geschichte der Mark ist hier ein Zeitraum von wenigen Wochen herausgegriffen, in dem das Land ein gesteigertes Leben führte. In den Wanderungen hatte Fontane mit Vorliebe auch das alltägliche Dasein, Tun und Reden der Einheimischen dargestellt. Auch die Armut, Verschlossenheit, Kargheit, Rauheit der Mark und des Märkers sollten ans Licht treten. Trotz diesen Eigenschaften oder vielleicht wegen ihrer, weil hier im Grenzland die Menschen "Haare auf den Zähnen hatten", war aus der Mark etwas Großes geworden. Im Roman fehlt Kleinleben, zum Beispiel bei "Frau Hulen", auch nicht, aber die Menschen werden hier doch gezeigt, wie sie sind, wenn ein "großes Fühlen" sie ergreift. Der Leser horcht hinein ins Land, es ist etwas wie Stille darin, Tag des Herrn, etwas wie "Lebens Mittag, feierliche Zeit". Das Buch wollte dem deutschen Menschen nach 1871 ein wenig von dem gläubigen Schwung mitteilen, der die Erhebung von 1813 begleitet hatte. Unter ihren nachwirkenden Eindrücken ist Fontane ebenso wie der Berliner Paul de Lagarde herangewachsen. Beide fanden, daß nach 1871 bei uns von ähnlichen Stimmungen nicht viel zu spüren war. Fontane war davon überzeugt, daß das Leben eines Staates von der sittlichen Kraft seiner Angehörigen abhängt. In der Zeit vor der Schlacht bei Jena 1806 hatten die Preußen sich auf den anscheinend wohleingespielten Apparat ihres Heeres und ihrer Verwaltung verlassen. Ein Stoß von außen hatte genügt, dies kunstreiche Räderwerk zu zerbrechen. Fontanes Roman Schach von Wuthenow (1879) spielt wenige Wochen vor der Katastrophe bei Jena und Auerstedt zu Berlin und am Ruppiner See, dessen vertraute Landschaft hier wieder aufscheint. Schach, ein Rittmeister des Eliteregiments der Gensd'armes, scheidet freiwillig aus dem Leben. Er hat sich einmal von seinem Gefühl gegenüber der scharmanten, geistreichen und seelenvollen Victoire de Carayon hinreißen lassen. Er mag sie aber nicht zur Frau nehmen, weil er das Gerede der Residenz über ein paar Blatternarben in ihrem Gesicht scheut. Er heiratet Victoire, weil der König es wünscht, und erschießt sich danach. In seinem Verhalten liegt ein Übermaß an Korrektheit, [118] ein Mangel an Charakter. Ein Staat, wo derartige Gesinnungen vorherrschten, war dem Untergang nahe. Auch dies Buch war ein Spiegel für des Dichters eigene Zeit. Damals wurde, wie Fontane fand, der Mensch zu sehr danach gewertet, wie weit er den Erfordernissen der "Konvention" entsprach. Wer durch Prüfungen – nicht Gottes, sondern der Kommissionen – gegangen war, wer die übliche Bildung besaß, galt als brauchbarer Mensch. Darum liebte Fontane seine märkischen Junker, die er auf den Wanderungen kennengelernt hatte, weil ihre Stärke nicht im Wissen, sondern im Wollen lag. Seine alte Freundin Mathilde von Rohr war, aufs Geistige hin angesehen, eine "komische Literaturenthusiastin", aber außerdem eine "ganz kapitale Person. Der Charakter entscheidet". Der Junker und der echte Berliner waren lebensklug, von natürlichem Bonsens, forsch, witzig, freisinnig, unerschrocken, "kritisch und warmherzig" zugleich. Mit ihren Schwächen und Vorzügen waren die Junker ganze Menschen, und ihr Wesen wuchs mitunter hinauf bis in die Höhe jener heiteren Weisheit und Güte, die Fontane, allerdings auch aus eigenem Fonds, seinem alten Dubslav von Stechlin gegeben hat. Demgegenüber traf der Dichter in der mittleren, bürgerlichen Schicht überwiegend langweilige "Patentpreußen", hinter deren "allgemeiner Bildung" und "Korrektheit" sich oft fragwürdiges Menschentum verbarg. Was groß war, selbst im Wilden und Bösen, war immer schön. In jenen Jahren (1878) schrieb Fontane die "volksliedhafte" Novelle Grete Minde, wo die Heldin, eine altmärkische Kriemhild, aus Rache gegen ihre hartherzige Sippe die Vaterstadt Tangermünde in Brand steckt und mit ihrem und des gehaßten Stiefbruders Kind in den Flammen untergeht. Eine Gestalt wie aus "heroischen Zeiten" bot in Bismarck auch die Gegenwart. Fontane fühlte sich angezogen und abgestoßen von seiner Persönlichkeit. Ihn wie so manchen empfänglichen Zeitgenossen hat es beglückt, diese übermenschliche Erscheinung erlebt zu haben. Das war wahrlich kein Mustermensch, kein gebildeter Philister. Alles, was er sagte, war für Fontane "der reine Zucker", es kam aus schöpferischen Tiefen der Seele, er war einer der Meister unserer Sprache. Er war elementar, ungebändigt wie das Meer, bald still, sonnig, friedlich, bald aufbrausend und zerstörend, der Musik und den Frauen verwandt. In seinen Versen "Wo Bismarck liegen soll" – wohl dem Schönsten, was unsere Dichtung über den großen Kanzler hervorgebracht hat – will Fontane ihn, den Nachkommen Wittekinds, wie einen germanischen Gott in den Dämmergründen des Sachsenwaldes begraben sehen, damit seine Seele aufgehe in das leise Rauschen ihrer Brüder, der geliebten Bäume. Das Deutsche, Romantische in Fontane bejahte Bismarck, er war empört über den Undank, den der Reichsgründer erfuhr, aber das Calvinistische, das im Alter stärker bei ihm durchbrach, stand ihm zweifelnd gegenüber. Theodor Fontane hat einmal von sich gesagt: "Im Legendenland, am Ritterbronnen, mit Percy und Douglas hab' ich begonnen, dann hab' ich in seiner [119] Schwadronen Mitten unter Seydlitz die großen Attaquen geritten, und dann bei Sedan die Fahne geschwenkt, und sie vor zwei Kaisern wieder gesenkt... jetzt ist mir der Alltag ans Herz gewachsen, und ich halt es mit Rosenplüt und Hans Sachsen." Gleichwohl ist er seiner Romantik bis ans Ende treu geblieben. Gegenüber jugendlichen Kritikern, die, wie die Brüder Hart, ihn einen steifen preußischen Philister nannten, hat er etwas gereizt betont, daß das "Romantisch-Phantastische" seine "eigenste südfranzösische Natur" bilde. Es war ihm lieb, daß die Provence in ihm von der Uckermark nicht ganz unterdrückt war. Ganz zuletzt noch wollte er über Klaus Störtebeker, den berühmten Seeräuber des fünfzehnten Jahrhunderts, einen Roman schreiben, fernab aller berlinischen Alltäglichkeit. In ihm war Fernweh. Er war glücklich, wenn er aus Berlin und der Mark herauskam. "Bin ich", hat er einmal gesagt, "auf der Anhalter Bahn erst hinter Trebbin, so fühle ich mich frei und atme auf." Im Sommer wohnte er gern viele Wochen lang im Harz oder im Riesengebirge, genährt und verjüngt aus den Kräften der Erde und schöpferisch träumend in reiner Luft, beim Anblick blauer Berge. Kam er zum Ferienaufenthalt nach Mecklenburg oder Thüringen, so floß er über vom Lobe dieser freundlichen Länder. Er fand sie dem Altpreußisch-Märkischen in vielem überlegen. Einer seiner liebsten Träume war der von einer großen deutschen Zukunft, aufgebaut auf dem Boden des alten Reichs und auf der rassigen Reinheit und Schönheit des niedersächsischen Menschen, den er als Poet und Ästhet dem "Wendo-Germanen" zwischen Elbe und Oder vorzog. Gleich einer Märchenburg liegt das "hohe Schloß am Meer" Holkenaes (in Unwiederbringlich) auf der Düne über der See in der romantischen Welt Schleswig-Holsteins. Der Norden war überhaupt angenehmer, "appetitlicher" als der Süden. In London hat sich Fontane glücklich gefühlt, aber Paris sagte ihm gar nicht zu, und in Rom zog es ihn sogar wieder zur Spree und Havel, in ihre vertraute, grenzenlose Landschaft zurück. Fontane hat sich zu Gottfried August Bürger, zu Heinrich von Kleist, zu Otto Ludwig und Anzengruber bekannt, wenn auch die allzu romantischen "Marotten" Kleists seiner gesunden Natur widerstrebten. In Schiller hat er das "Shakespearische" und den historisch-politischen Schwung geschätzt und sich in den Augusttagen von 1870 am "Tell" erbaut. "Egmont" aber und "Tasso" gingen ihm nicht sehr ein. Demgegenüber schien ihm die phrasenlose Kunst des Märkers Kleist, im "Homburg" und "Kohlhaas", bis in Abgründe der Seele vorzudringen, das Größere, das Nordische zu sein. Noch näher stand ihm Chamisso in seiner Art, Tragisches und Heldisches auch im Leben des kleinen Berliner Volkes zu finden. Mit dem Goethe des Wilhelm Meister und den Romantikern hat Fontane die Lust der Seelenbehorchung gemein. Er hat sich nicht gescheut, den dunklen Wegen der Menschen nachzugehen, die jedes Verbrechen der Armut vorziehen. "Armut ist das Schlimmste, schlimmer als Tod, schlimmer als...", sagt Frau Ursel in Unterm Birnbaum. Darin denkt sie ebenso wie Mutter Wolffen im [120] Biberpelz. Etwas in Fontane stimmt auch dem jungen Lehnert Menz zu (in dem Roman Quitt), der das alte, freie Jagdrecht des Volkes gegen den herrschaftlichen Förster für sich beansprucht und in ihm seinen Feind sieht, den er niederknallen darf, wenngleich der Dichter ihm die strenge Sühne des Blutes für das Blut nicht erspart. Spuk geistert durch das Mordhaus in Unterm Birnbaum, und in Ellernklipp ruft der Erschlagene aus dem Grunde. Effi Briest hört Stimmen in der Luft, und Gespenster schleichen nachts durch Innstettens landrätliche Villa. Der helldunklen Malweise Fontanes ist eine Reihe unvergeßlicher Frauengestalten gelungen, in denen er das eigentümlich "Irrationale" der Frau, ihre seelisch-sinnliche, visionäre Natur, die oft gepaart ist mit Esprit, Güte und Klugheit, in einer reichen Skala von Typen aus allen Ständen, von Renate Vitzewitz bis zu Pauline Pittelkow, meisterlich erfaßt hat. Selbst sein "Alltag" ist ein romantisches Land. Er ist wie Dickens, wie Jean Paul und Wilhelm Raabe ins Idyll der vier Wände, in die Welt am Kamin oder Teetisch, au sein de la famille, verliebt. Seine Lebenshaltung ist dadurch ebenso bestimmt wie sein Stil. Von ihm ging Behagen, Güte, Zartsinn, anregende Plauderei aus, und in jeder seiner Dichtungen strömt uns dies freundlich-familiäre Fluidum seiner Seele entgegen. Über den häuslichen Sinn der Refugiés hinaus, denen im Exil die Familie alles bedeutete, offenbart sich hierin die Liebe des innerlichen Menschen zu den häuslichen als den allein "feuerbeständigen" Freuden des Daseins. Das Glück, das er wandernd draußen suchte, er fand es gleich dem "Hungerpastor" in der Beschränkung daheim. Er sah seine Aufgabe als Mensch und Dichter darin, die "engere Welt" des Hauses zu verklären. Dann ging ein Licht von ihr auf die Umwelt aus, dann war der Alltag kein Alltag mehr, sondern barg in sich den Frieden, der höher ist als alle Vernunft.

Fontane war als dichterischer Mensch eine religiöse Natur, wenngleich seine Eltern beide aufgeklärt waren. Vielleicht gerade darum. Er hat die Frömmigkeit der pietistischen und orthodoxen Lutheraner in einer Fülle liebenswerter Charaktere gezeichnet, alle nach dem Leben. Da und dort klingen die Weisen Paul Gerhardts oder Zinzendorfs auf: "denn durch Dornen hier geht der Weg zu dir". Immer hat er ihnen ergriffen gelauscht. Aber zu einem Lippenbekenntnis hat es ihn nie gedrängt. Er hatte die Empfindung, daß mit unserer Macht nichts getan ist und daß in höchsten Nöten uns eine Hand von oben leitet, aber er war mit Goethe dafür, das Unerforschliche schweigend zu verehren und nur mit den Blicken der Hoffnung in das unbekannte Land jenseits der Gräber zu schauen. Sein Christentum war weniger gefühlsmäßiger als sittlicher Natur. Das aktive Genfertum hat ihn mehr geprägt als das lyrisch-versponnene Luthertum, es war heller und "feiner". Unter dem Banner Calvins hatten Holländer und Puritaner gesiegt. Das Beste in Preußen war reformierten Ursprunges, eine religiöse, geklärte, etwas antikische Staatlichkeit, wie sie der Große Kurfürst und Fridericus verkörperten und wie sie sich auch in den Freiwilligen von Anno Dreizehn auswirkte. [121] Diese Gesinnung neigte nicht zum Überschwang, sondern suchte die Gebote Christi mit den Maßen der Sittlichkeit, des Geistes und der Schönheit zu vereinen. Sie war duldsam, weitherzig, human, aber kannte die Schranken, die man nicht einreißen durfte. Fontane war gegen das Titanische in Bismarck, gegen das verengende im Eros, gegen das Dämonische im Genius. Anmaßungen des künstlerischen "Genietums" waren das letzte, was er ertrug. Jeder mußte das Leben nach Grundsätzen führen, wie sie die gereinigte Kirchenlehre übereinstimmend mit moralischer Vernunft vorschrieb. Fontane wäre nicht er selbst gewesen, wenn er nicht gewußt hätte, wie schwer das Herz oft unter dem Druck von Satzung und Gewohnheit leidet. Er ist früher als andere für ein gerechtes und verstehendes Urteil über die Verletzer der Gebote eingetreten. Als er jung war, hatte er für die liberalen Zeitgedanken gestritten, dann für die echten Werte des Preußentums geworben. Damals schrieb er die Märkischen Gedichte, die Wanderungen, Vor dem Sturm. Alles war von romantischem Geist durchwoben, der sich auch noch in der Saga von Grete Minde aussprach. Aber gleich danach kam der Roman L'Adultera. Die "Ehebrecherin" heißt Melanie van der Straaten, Große Petristraße 4, eine feine, schöne, geistvolle Aristokratin aus der Französischen Schweiz, genferischen Gepräges. Zu jung hat sie den wesentlich älteren, reichen Kommerzienrat van der Straaten geheiratet. Er ist aufmerksam, gütig, gescheit, sie haben Kinder, aber seine etwas plumpe, berlinische Natur wird der sehr empfindlichen Frau zu viel. Als ein anderer Mann, ein wirklicher "Gentleman", ihren Weg kreuzt, verläßt sie Gatten und Kinder um seinetwillen und bewährt sich als seine Kameradin auch dann und gerade dann, als schweres Geschick über beide hereinbricht. Der Roman erschien 1880, ein Jahr vorher war Ibsens Nora herausgekommen. Die Befreiung der Frau kündete sich an. Melanie verläßt wie Nora ein "Puppenheim". Beide nehmen die Verurteilung durch die Welt auf sich, um ein neues, wahres und wahrhaftes Leben zu beginnen. Melanie hat dabei vor Nora – die Fontane eine "Quatschliese" genannt hat – dies voraus, daß sich ihr das neue Leben in einem geliebten Mann verkörpert. Aus Nora spricht das Programm, aus Melanie das Ergebnis. Das Motto des Romans ist das evangelische Wort: "Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie." In der Jugend hat der Dichter Feldherren, im Alter Frauen gestaltet, oft Frauen, die in ihrer Art auch Heldinnen sind. Nach ihnen hat er viele seiner Bücher genannt, so: Grete Minde, Effi Briest, Cécile, Mathilde Möhring, Stine, Oceane von Parceval (Entwurf) , und als Gegenstück zu ihnen: Frau Jenny Treibel. Auch Unwiederbringlich ist Wort und Geschick einer Frau. Man hat den Romandichter Fontane einen "heimlichen Sänger" genannt. Auch in dem, was er von diesen Frauen seiner Zeit erzählt, bricht der andeutende Stil der Ballade durch. So wird in der Effi Briest kaum mit einem Worte darauf hingewiesen, daß und wann die Heldin sich heimlich mit dem Geliebten trifft, aber der Leser spürt [122] in jeder Zeile, wie da, gleichsam hinter der Bühne, etwas Ungeheures vor sich geht und die Atmosphäre mit Spannung erfüllt. Auf Melanie van der Straaten folgt Cécile Woronesch von Zacha. Aufgewachsen in einer östlichen Kleinstadt, ohne rechte Bildung und Erziehung, wird sie, auch sehr jung und schön, die Geliebte eines kleinen Fürsten. Später lebt sie als Gattin eines Gardeobersten a. D., der um dieser anstößigen Ehe willen den Dienst verlassen muß, am Hafenplatz. Aus eben diesem Grunde verschließt sich auch die Gesellschaft gegen sie. Die feine Sinnlichkeit ihrer aparten Erscheinung lockt viele Männer an, nicht immer die besten. In ihr ist ein Verlangen nach echter Liebe und Freundschaft, die ihr ungetrübt nur eine Malerin, eine Natur, und ein Pfarrer, ein Seelsorger, entgegenbringen. Nach einem schweren Verlust scheidet sie, "des Treibens müde", das sie umgibt, aus der Welt. Der Sünder – kann man hier sagen – kommt Gott näher als der gerechte Pharisäer.

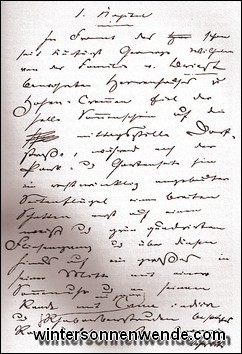

Theodor Fontane sah als Dichter das Ganze des Lebens, er wog alles gegeneinander ab. Er verurteilte gewiß nicht die, welche für "Katechismus und Moral" eintraten. Aber die Gnade mußte neben dem Recht stehen. Er ist auch dafür, daß der Rittmeister von Rienäcker sein Leben in "Ordnung" bringt, daß er seine Lene, ein Mädchen aus dem Volke, verläßt und eine standesgemäße Ehe mit einer hübschen, reichen, etwas "dalberigen", oberflächlichen "Puppe" eingeht. Man hat [123=Faksimile] [124] Irrungen Wirrungen einmal unsittlich gefunden. Mut mag schon dazu gehört haben, hier die Akzente so zu setzen, daß Rienäcker nur bei seiner Lene Nimptsch ein echtes Glück im Leben findet. Sie ist voll Einfachheit, Tiefe, Natürlichkeit, und daher bekommt sie auch hernach einen guten Mann, einen Werkmeister. Obwohl oder gerade weil er ein Frommer ist, schätzt er die Lene, die ehrlich genug ist, ihm ihre Vergangenheit nicht zu verschweigen. Ein Gefühl für Ordnung und "Proppertät" hat auch die schöne, schwarzhaarige Witwe Pittelkow in Berlin N. Sie ist die Geliebte eines alten Grafen, sie würde lieber von ihrer Hände Arbeit leben, ist aber weltklug genug, diese Beziehung nicht preiszugeben. Wie eine blassere Lene steht neben ihr ihre Schwester "Stine" – nach der das Buch heißt – und im Geplauder mit ihr, diesem reinen, naturverbundenen Kinde des Volkes, in ihrem Stübchen, während die Sonne hinter dem Invalidenpark untergeht, erlebt ein kränklicher Neffe des Grafen die besten Stunden seines liebeleeren Daseins, aus dem er freiwillig scheidet, als Stines Wirklichkeitssinn sein Angebot einer Ehe trauernd zurückweist. Dagegen willigt die "reizende Franz", eine junge Wiener Schauspielerin, deren Wiege in Norddeutschland steht, wenn auch nicht ohne Bedenken, ein, die Gemahlin des alten Grafen Adam Petöfy zu werden (in Graf Petöfy). Er ist ein sehr kultivierter, vornehmer Mensch, der diese anmutige Frau ständig um sich haben möchte, um sich von ihr vorplaudern zu lassen. In ihren Erzählungen aus der Kindheit klingen Swinemünder Jugendtage des Dichters auf. Sie mag den Grafen gern, dazu kommt der Ehrgeiz der kleinen Pfarrerstochter. Aber ihr Herz widersetzt sich der "Rolle", die sie auch hier spielen soll, und fällt einem jungen Verwandten ihres Gemahls zu, der nun seinerseits als echter Ritter still aus dem Leben geht, um den beiden Jungen Platz zu machen. Tief berührt vom Adel dieses Verhaltens, reift die Franz in frommem Verzicht erst jetzt zu einer wahren Gräfin Petöfy heran. Ähnlich geht es der "Mathilde Möhring". Als echtes Berliner Mädel weiß sie, was sie will. Sie will aus kleinen Verhältnissen heraus und kapert sich einen Zimmerherrn, einen Juristen aus guter Familie, einen feinen, etwas schlaffen Menschen, den ihr antreibender Wille durch das Examen bis in den Hafen eines Bürgermeisterpostens in Westpreußen steuert. Hier erliegt seine überanstrengte Natur der Rauheit des östlichen Klimas. Mathilde hat in ihrer kurzen Ehe eins gelernt, daß es nämlich "da oben" bei den feinen Leuten auf etwas anderes ankommt als auf bloße rechnende Nüchternheit und Betriebsamkeit. Erst durch das Erlebnis der "Noblesse" ihres Mannes wächst sie über das Kleinbürgertum hinaus. Eine ihr verwandte Gestalt ist Corinna Schmidt aus Frau Jenny Treibel. Sie ist graziös, scharmant, witzig wie die Franz, zielbewußt wie die Möhring. Auch sie fängt sich einen Verlobten, auch einen etwas weichen Menschen, Leopold, den Sohn des Kommerzienrats Treibel. Auch sie will – als Tochter eines romantischen Oberlehrers – aus der Enge heraus und mag sich nicht ewig mit "Wellfleisch [125] und Wruken" begnügen. Capri ist ihr lieber als Treptow. Doch sie scheitert am zähen Widerstand der Frau Treibel, die bei der Nachricht von dieser "Mesalliance" fast ohnmächtig wird, sie gibt sich mit einem Freunde und Vetter, einem feinen, gütigen Archäologen, zufrieden. Die Idealität der Schmidts bleibt siegreich. Corinna hat sich in der Frau Jenny verrechnet, die zwar für alles "Höhere" begeistert ist, aber im Herzen nur an Geld denkt. Sie sagt "Schiller", aber meint "Gerson". Fontane hat nichts so gehaßt wie die nach 1871 immer mehr aufkommende Bourgeoisgesinnung, die alle Werte in Zahlen ausdrückte, etwa so: "Er ist ein Schafskopf, aber sein Vater hat ein Eckhaus." Früher war sie in Berlin so nicht vorherrschend gewesen. Sie nahm sich besonders komisch aus im Munde kleiner Rentiers wie des Herrn "Schickedanz" im Stechlin, der sich als "Krösus" vorkommt. Sie stand auf gleicher Stufe mit der des selbstgerechten Philisters. Beide maskierten kümmerliche Menschlichkeit gern mit Redensarten der Bildung oder der "Tugend". Wenn Kritiker an den Werken Fontanes im einzelnen allerhand ausstellten, so gab er darauf nicht viel. Er wollte den Leser dahin bringen, daß er sich bei Überschau des Ganzen sagte: "Ja, so ist das Leben." Fontane war ein Meister der Nuance, er kannte den Menschen mit seinem Widerspruch. Zahllose merkwürdige und lehrreiche Gestalten hatten seine Wege gekreuzt. Er horchte mit feinem Ohr in fremde Seelen hinein, er verstand es, sie zum Sprechen, zum Sichaussprechen zu bringen. So kam das Verborgene, oft das Krankhafte in ihnen ans Licht. Eine seiner feinsten Frauengestalten ist Christine Holk in Unwiederbringlich. Sie ist durch eine pietistische Erziehung geformt, herb, selbstgerecht, eigenwillig, melancholisch und immer vom Gedanken des Todes umdunkelt, dabei von zartem, poetischem, liebeverlangendem, verletzlichem Innenleben. Ihr Schicksal erhebt sie zu balladesker Größe. Wie der alte Petöfy mag sie mit dem Gefühl nicht "marchandieren". Was einmal verlorengeht, ist "unwiederbringlich". Neben ihr steht ihr etwas jungenhafter Gatte, der sich von so viel Tugend gern im Umgang mit höheren und niederen Dirnen Kopenhagens erholt. Er verstößt um einer von diesen willen seine Gattin, später wird die Ehe wieder geflickt, aber dadurch Christines Wunde nur aufgerissen, so daß sie den Freitod in der See wählt. Wie in Uhlands Ballade wird das "hohe Schloß" am Meere zur Stätte der Klage. In Meereswogen klingt auch herrlich das junge Leben der "Oceane von Parceval" aus. Sie ist eine jener Mädchennaturen, die sich nach Leidenschaft sehnen, sie auch erwecken, aber nicht erwidern. Sie ist ein Elementargeist; sie möchte, eine moderne Melusine, am "Schönmenschlichen" teilhaben. Sie ist im Seebad und ein Mann wirbt um sie, der ihr gefällt. Vorübergehend glaubt sie, fortgerissen zu sein, aber es ist eine Täuschung. So schwimmt sie weit hinaus ins Meer. Als eine Seejungfer, eine "Oceane" zerfließt sie da draußen in dem weißen Schaum der Wellen. Leider hat Fontane diesen wunderbarsten seiner Entwürfe nicht ausgearbeitet.

Zwei Spätwerke Fontanes, die Poggenpuhls und Der Stechlin, behandeln die Frage, ob und wie der märkische Adel sich in der Gegenwart behaupten könne. Da lebt in den Poggenpuhls eine verwitwete Majorin mit ihren drei Mädchen in Schöneberg. Unter bedrängten Verhältnissen schlagen sie sich mit guter Haltung, Liebenswürdigkeit, Lebensklugheit und auch ein paar feudalen Verdrehtheiten wacker durch. Hinter ihnen erhebt sich die größere Gestalt des gütigen, wahrhaft edlen "Onkel General", der überleitet zu Fontanes letzter und reifster Männergestalt, dem alten Dubslav von Stechlin. Er ist "ein Edelmann nach jenem alles Beste umschließenden Etwas, das Gesinnung heißt". In ihm ist Märkisches, Menschliches und Christliches zu einer wunderbaren Einheit verschmolzen. Neben der großen Anklage Effi Briests contra mundum gehört die Grabrede Pastor Lorenzens für seinen alten Herrn zu den bewegendsten Stücken unserer Dichtung.

[127] Der schöne Bund schloß sich zwischen feuriger Jugend und weisem Alter. Denn auch Fontane erkannte sofort in Arno Holz und Hauptmann die echten Fortsetzer des alten Volksstückes, in denen etwas Romantisches und Balladeskes erstand. Sein Leben umfaßte fast das ganze neunzehnte Jahrhundert – er starb zu Berlin am 20. September 1898 –, sein Werk leitet über von Eichendorff, der ihm in Berlin noch persönlich begegnet ist, bis zu Dichtern, die noch unter uns weilen. Freilich, von manchem der jungen "Naturalisten" wich er ebenso wie von ihrem Meister Emile Zola darin ab, daß er das Leben und die Menschen nicht grau in grau malte. Darin war er deutsch, daß er die Liebe besaß und die Hoffnung. Wohl war er gegen die Redensart – mehr war es nicht – von der Verpflichtung des Dichters auf "Regeln der Klassik". Er kannte das Leben, seine Tiefen, aber auch seine Sonnenblicke. Er war ein Zauberer gleich Rembrandt oder Wilhelm Raabe und verstand, aus der wogenden Flut des Daseins wunderbare Inseln der Gnade und Güte, der Grazie und Glorie aufsteigen zu lassen. Bei aller Nähe zur Wirklichkeit gehen seine Gestalten leicht und schwebend an uns vorüber, wie in einer "Phantasmagorie": im Dunkel der Seele aus dem Traum des Sehers geboren und im Licht des Geistes von der Hand des Bildners geformt.

|