|

[Bd. 5 S. 232]

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht in der Residenzstadt. Der Kurfürst Maximilian eilt an die Unglücksstelle. Wie durch ein Wunder lebt der Junge noch, man hört ihn reden und kann ihn vier Stunden später, wenig verletzt, aus dem Balkengewirr bergen. Einige Tage darauf steht der blasse Lehrjunge wieder vor seinem Kurfürsten. Ja, er hieße Fraunhofer, Josef, Sohn eines Glasermeisters aus Straubing. Am 6. März 1787 sei er geboren, als letztes von elf Kindern, und beide Eltern seien gestorben, als er elf Jahre alt war. Klein und schwächlich ist der Junge. Man glaubt ihm gern, daß seine Kräfte zum Drechseln nicht ausreichten und daß ihn seine Vormünder für einen anderen Beruf bestimmen mußten. Nun soll er fünf Jahre bei dem Spiegelmacher, Meister Weichselberger, lernen, dreiviertel Jahr der sechsjährigen Lehrzeit habe man ihm erlassen, weil er schon im Geschäft seines Vaters geholfen und die ersten Handgriffe erlernt habe. Es will dem Kurfürst scheinen, als sei dieser bescheidene Knabe mehr als ein gewöhnlicher Lehrjunge; er beschenkt ihn mit 88 Gulden und empfiehlt ihn dem Geheimreferendar Utzschneider, der möge ein Auge auf ihn haben. Was er mit dem vielen Gelde beginnen wolle, fragt Utzschneider den Jungen. "Die Optik erlernen", soll Fraunhofer geantwortet haben. Die Optik – was mag er darunter verstanden haben? Linsen schleifen jedenfalls, Brillen machen, vielleicht auch "Fernröhre", die er mit staunenden Augen auf dem Jahrmarkte gesehen hat. Utzschneider verschafft ihm ein paar Bücher über Optik. Ohne viel Zutrauen, denn es stellt sich heraus, daß des Lehrjungen Schulbildung gleich Null ist. Er kann zur Not lesen, aber weder schreiben noch rechnen. Der alte Weichselberger hält nichts davon – die Jungen sollen sich nicht durch dumme Gedanken von der Arbeit abhalten lassen. Aber nun Fraunhofer die [233] Bekanntschaft mit den hohen Herren gemacht hat, setzt er es wenigstens durch, daß er die Feiertagsschule besuchen darf. Was er da lernt? Lesen und Schreiben, Kenntnis der Ziffern, Kopf- und Tafelrechnen, einige Giftpflanzen, Regeln über Höflichkeit und Gesundheitslehre, dann Geschäftsaufsätze (Rechnungen, Schuldscheine usw.), Anfänge der Erdkunde, Kenntnis der Stadt-, Natur- und Kunstprodukte, Anstandsregeln. Das ist der Wissensstoff, mit dem Fraunhofer, siebzehn Jahre alt, ins Leben tritt. Fünfzig Gulden besaß er noch immer von dem kurfürstlichen Geld; mit ihnen kauft er seinem Lehrherrn das letzte halbe Jahr der unerträglich öden Lehrzeit ab. Außerdem besitzt er eine Glasschneide- und eine Schleifmaschine. Er hat Bekanntschaft mit dem Optiker Niggl geschlossen und einige Kenntnisse im Linsenschleifen erworben. Daneben aber besitzt Fraunhofer ein paar Bücher über Optik. Niemals hätte ihm der grimmige Weichselberger Licht in seiner fensterlosen Kammer gestattet. So ist Fraunhofer Sonntag für Sonntag vors Carlstor gezogen, und unter einem Baum auf der Wiese sitzend, hat er sich in die Formeln der rechnerischen Optik vertieft. Wundert man sich über die Abstraktionsfähigkeit, über den unmenschlichen Fleiß des Jungen? Aber die Formeln leben für Fraunhofer, sie sind die eigentliche und höhere Wirklichkeit, in der er lebt, und sein ödes Dasein als Spiegelmacher sinkt zu einem Traum zurück. Vor seinem Auge formen sich die Linsen und Spiegel; helle Lichtstrahlen ziehen geometrische Figuren, sie werden gebrochen und wieder aufgefangen, Prismen zerspalten das Licht und fügen es wieder zusammen. "Aber auch unter Tags hatte er immer ein Buch über Optik im Sacke oder unter dem Rocke und entfernte sich unter dem Vorwande anderer Geschäfte, manchmal auf eine Viertel- oder halbe Stunde, zog dann sein Buch hervor, berichtigte seine Zweifel und sammelte sich neuen Stoff zum Nachdenken." Fraunhofer baut sich in diesen Jahren sein Reich – die Optik. Die Lehrzeit ist um. Der Versuch, Besuchskarten in Kupfer zu stechen und sich so selbständig zu machen, schlägt fehl. Sehr wider Willen muß er noch einmal als Geselle zum alten Weichselberger zurück – kurze Zeit glücklicherweise. Um 1800 gab es in Deutschland ein feinmechanisches Gewerbe in unserem Sinn überhaupt nicht. In Nürnberg, einstmals der Weltstadt des Handwerks, verfertigen Akkordschleifer billigste Linsen – oft zwei auf einmal, mit der rechten und linken Hand je eine Linse schleifend –, und marktschreierische Reiseverkäufer schwatzen den unwissenden Bauern die Schundware auf. Instrumente, die einigermaßen taugen sollten, bestellte man aus London oder Paris. Ein Fernrohr hieß damals kurzerhand ein "Dollond" – nach dem überaus tüchtigen Londoner Optikerhaus. Um hier Wandel zu schaffen, hatte der mechanisch sehr begabte und erfindungsreiche Artilleriehauptmann Reichenbach mit dem Uhrmacher Liebherr in München eine mechanische Werkstätte gegründet, die vorzügliche Instrumente, namentlich Feldmeßgeräte, baute. Aber die prächtigen Apparate blieben blind – es fehlte der Optiker, der sie mit Linien versehen [234] hätte. In ihrer Notlage wandten sich die Teilhaber an Utzschneider, den unternehmungslustigen und erfolgreichen Staatsbeamten, Fabrikherrn, Ingenieur und Baumeister, er möge mit Kapital aushelfen, vor allem aber das Glas herbeischaffen. Es zeigte sich indes, daß es damals keinen Mann deutscher Zunge gab, der optisches Glas zu schmelzen fähig war. So verpflichtete sich Utzschneider einen Schweizer, den Glasschmelzer und Schleifer P. Guinand, der in zäher und glücklicher Arbeit als Autodidakt ganz wesentliche Schmelzerfolge erzielt hatte. Guinand brachte seine wichtigste Erfindung mit, den Rührkolben; das ist ein tonüberzogener Stab, mit dem man die flüssige Glasmasse vollkommen durchrühren kann, ohne daß irgendwelche schädlichen Stoffe in die überempfindliche Schmelze geraten. In der ehemaligen Abtei Benediktbeuren richtete Utzschneider dem Schweizer Meister die Glasschmelze ein. Später wurde das ganze Institut dorthin verlegt. Der Optiker Niggl kam als Schleifer in das Institut. Ihm wurde 1806 als Gehilfe Utzschneiders alter Schützling Fraunhofer beigegeben. Wir wissen nicht, von welcher Seite der Anstoß zu diesem Schritt ausging. Es steht nur fest, daß der Astronom Schiegg Fraunhofers Kenntnisse prüfte und ihn zur Aufnahme empfahl. "Das ist der Mann, den wir brauchen, der wird uns liefern, was uns noch gefehlt hat", soll Reichenbach wenige Tage nach dem Eintritt des jungen Spiegelmachers gesagt haben. Wie recht er hatte, beweisen schon die nächsten Zeiten. Im ersten Jahr bereits liefert Fraunhofer eine komplizierte optische Studie über die günstigste Form eines großen Spiegelteleskops – eine Arbeit, die kaum ein Deutscher damals ihm nachgemacht hätte. 1807 wird Fraunhofer zunächst eine Art Werkmeister, der die Lehrlinge überwacht. Aber sehr bald rückt er weiter auf. Es scheint unmöglich, die Arbeitskraft des schmächtigen Jünglings zu überschätzen. Von Beginn an geht er über das Bestehende hinaus. Es ist ein Kampf um die Präzision. Mit jedem Tag nimmt seine Geschicklichkeit zu, und rascher noch wachsen seine Ansprüche an sich und seine Ideen über das, was einmal möglich sein müsse. Er ersinnt neue Arbeitsverfahren, die alle auf vollkommenere Flächengestaltung zielen. Er konstruiert eine Schleifmaschine, führt das Polieren nach dem Takt ein, baut genaue Fühlhebel. Und dann führt er in Benediktbeuren eine Probemethode ein, die mit einem Schlag die Genauigkeitsgrenze in Gebiete rückt, die der einfachen Mechanik immer verschlossen bleiben: das Farbenfleckpolieren. Wir kennen die Regenbogenfarben, mit denen eine dünne Ölhaut auf nasser Straße schimmert. Dieselben "Newtonschen Farben" – Newton hat sie zum erstenmal rechnend verfolgt – entstehen, wenn man eine Linse in eine zweite Hohllinse einpaßt, gewissermaßen in der dünnen Lufthaut zwischen beiden Linsen; sie sind eine Folge der Wellennatur des Lichts und verändern sich auf gesetzmäßige Weise mit dem Zwischenraum. Das Licht selbst mißt den Zwischenraum aus, die Lichtwellen, weniger als ein tausendstel Millimeter groß, werden damit zum Maßstab, der die tastende Hand des Schleifers führt und korrigiert. Zum erstenmal kommt Fraunhofer hier mit dem ätherischen Element in engste Berührung, das nun sein ganzes Leben beherrschen [235] wird – mit dem Licht selbst, und in den zwei, drei Anfangsjahren in Benediktbeuren wird er zum souveränen Techniker, dem sich das spröde Material willenlos fügen muß.

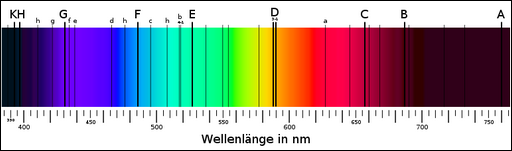

Nicht nur in Deutschland – in der ganzen Welt war die Optik damals ein Handwerk, eine "mechanische Kunst". "Künstler" nannten sich auch die Optiker, die Linsen schliffen und Fernrohre zusammensetzten. Wohl sagt die Theorie ungefähr, wie sich Lichtstrahlen verhalten, wenn sie durch so oder so geformte Linsen hindurchgehen. Aber der Nachdruck liegt auf dem "ungefähr". Man weiß, daß Fehler auftreten müssen, daß die Rechnungen nur angenähert richtig sind. Der praktische Optiker hat es in der Hand, durch geschicktes Probieren die genaue Form zu finden. Man weicht bewußt von der Theorie ab und überläßt sich der Werkstatterfahrung, dem Probieren und – dem Glück. Aber Fraunhofer wollte mehr, er wollte präzise Arbeit, nicht nur im Handwerklichen, sondern noch mehr im Theoretischen. Er wollte das Probieren gänzlich ausschalten. Er gab sich nicht damit zufrieden, daß eine Linse glänzend ausfiel – sie sollte genau so ausfallen, wie er sie haben wollte. Aber trotz der Verbesserung der Rechen- und Arbeitsverfahren hielten die fertigen Linsen nicht das, was er sich versprochen hatte. Er selbst sagte später von diesem Probeverfahren: "Die wichtigeren Ursachen, welche dies Verfahren nötig machten, sind, daß teils die Theorie der achromatischen Objektive noch unvollkommen war, teils, daß das Brechungs- und Farbzerstreuungsvermögen der Glasarten, welches bei der Berechnung als genau bekannt vorausgesetzt werden muß, durch die früher angewendeten Methoden nicht genau bestimmt werden konnte, teils endlich, daß man durch die Methode, deren man sich bisher zum Schleifen und Polieren der Gläser bediente, der Theorie nicht in dem Grad genau Folge leisten konnte, als es vorausgesetzt werden muß, wenn keine bemerkenswerte Undeutlichkeit entstehen soll." Die [236] Theorie – nicht die unzuverlässige Pröbelei, sollte nach Fraunhofers Willen den Vorrang haben: Fraunhofer wollte in Licht konstruieren. Ernst Abbe sagt in seiner berühmten Rede über dies grundlegende neue Streben Fraunhofers, das diesen über den Handwerker hinaus zum Schöpfer der optischen Industrie überhaupt machte: "...wird doch längst keine eiserne Brücke mehr gebaut, ohne daß der Erbauer, noch ehe das Erz zu ihren Rippen aus der Erde geholt, schon genau angeben kann, wieviel Zentimeter sie sich durchbiegen wird, wenn sie nach drei oder vier Jahren fertig dasteht und der erste Eisenbahnzug sie befährt. So ist es aber auch auf diesen Gebieten nicht immer gewesen und so auch nicht in der Optik... Man darf also wohl die rationale Methode der Konstruktion technischer Erzeugnisse zu physischen Effekten im allgemeinsten Sinne die Fraunhofersche Methode nennen." 1809 wird Fraunhofer auf Utzschneiders Anweisung hin von Guinand, der allein nicht recht vorankam, in das Schmelzverfahren eingeweiht. In zweijähriger Arbeit stellen der alte Praktiker und der junge Optikus reines optisches Glas von unerreichter Qualität her, d. h. Glas, das genügend durchsichtig, schlierenfrei und frei von inneren Spannungen ist, die das Licht bei seinem Durchgang stören und das optische Bild verderben würden. Jahr für Jahr gelingen ihnen größere Scheiben. Äußerste Sorgfalt, peinlichste Sauberkeit und Reinheit aller verwendeten Substanzen, das scheint der wesentlichste Erfolgsgrund. 1814 macht Utzschneider in berechtigter Dankbarkeit seinen jungen Meister zum Teilhaber und schenkt ihm ein Kapital von zehntausend Gulden, das im Geschäft investiert bleibt. Fraunhofers äußeres Leben ist damit gesichert, aber wie vordem bleibt Arbeit das einzige, was er kennt, Arbeit Tag und Nacht, kaum daß er sich einen Spaziergang in die nahen Berge gönnt. Wir müssen nachholen, weshalb gerade die Glasherstellung so wichtig war und weshalb die Engländer den großen Vorsprung erlangt hatten. Wir wissen, daß ein Glasprisma die Lichtfarben zerstreut, daß es sie in das Regenbogenband des Spektrums auseinander zieht. Rotes, langwelliges Licht wird am wenigsten gebrochen, blaues Licht mit seiner kurzen Wellenlänge muß sich die schärfste Ablenkung gefallen lassen. Nun, eine Linse bricht das Licht, und sie muß es, ganz unausweichlich, dabei auch zerstreuen. Das Bild einer billigen Lupe oder eines schlechten Opernglases ist immer von Farbsäumen umgeben. Man spricht vom "chromatischen Fehler", von der "Farbabweichung", die jeder Einzellinse anhaftet, eben weil sie die verschiedenen Farben verschieden stark bricht. Lange Zeit hat die Optik geglaubt, dieser störende Fehler sei prinzipiell unvermeidlich. Der Engländer Chester Moore Hall, und ihm folgend der Optiker Dollond bewiesen um 1750 das Gegenteil. Das normale Crown- (Kron-) Glas enthält im wesentlichen Kieselsäure, Natron und Kali. Fügt man noch ein wenig Bleioxyd hinzu, so erhält man das schwere Flintglas. Flint bricht das Licht viel stärker als Kron und zerstreut es auch viel kräftiger. Setzt man in geeigneter Weise eine Linse aus Kron mit einer [237] aus Flintglas zusammen, so können sich die Fehler, die jede Linse für sich haben würde, gerade aufheben, so wie zwei Fehler in einer Rechnung sich aufheben und zusammen ein richtiges Resultat liefern können. Dollond überraschte seine Zeitgenossen mit solchen zusammengesetzten Linsen, die keinen Farbfehler mehr aufwiesen, sondern überraschend klare und farbsaumfreie Bilder lieferten und die man "Achromate", Un-Farbige, nannte. Dollond hatte aus Nordengland eine große Lieferung vorzüglichen Flintglases sich gesichert. Aber sogar in England war es später unmöglich, gleich gutes Flint zu erhalten, und die Leistungen des Londoner Hauses gingen später zurück – ein Beweis, wie sehr man noch vom Zufall abhängig war. Seit der Entdeckung der Achromate war die Aufgabe der Optik erleichtert und erschwert. Man durfte nun nicht allein Form und Abstand der Linsen wählen, sondern auch noch das Glas, dessen Brechungs- und Zerstreuungsvermögen für die Rechnung und die Bildgüte ausschlaggebend wurde. Man mußte also wissen, wie stark das Rot, Grün oder Blau gebrochen werden. Aber "Rot" und "Blau" sind verschwommene Bezeichnungen. Es ist so, als ob man von einem Hutmacher einen Hut "für einen Backfisch" verlangt. Backfische unterscheiden sich von Kindern und Erwachsenen, so wie sich das Grün im Spektrum von Rot und Blau abhebt. Aber der Hutmacher verlangt mit Recht nach einer genaueren Angabe, nach einem Maß, nach einer Zahl! Er will die Kopfweite wissen, sonst kann er nicht genau arbeiten. Auch der Optiker, und er noch mehr, verlangt nach einer Marke, mit der er die Stellung des "Rot" im Spektrum genau festlegen kann. Aber das Regenbogenband des Spektrums ist weich und harmonisch abgetönt, fließend verlaufen die Übergänge der Farben ineinander – es scheint hoffnungslos, eine feste Marke zu finden. Die ganze wissenschaftliche Welt hielt das für unmöglich. Der Schmelzer Fraunhofer liefert dem Werk Glas von immer besserer Qualität. Der rechnende Optiker Fraunhofer kann sich mit Zutrauen an die schwierigsten Linsenberechnungen wagen, die selbst entwickelten Formeln – längst ist er über seine Lehrmeister Kügel, Euler und Seidel hinausgeschritten – tragen weit genug. Der Mechaniker und Schleifer Fraunhofer ist jetzt mühelos imstande, dem gegebenen Material genau die Form zu geben, die die Rechnung verlangt. Aber noch leiden all seine Arbeiten unter einer unerträglichen Verschwommenheit; der unbestimmte Begriff "Brechkraft" des Glases läßt sich nicht in meßbare Grenzen zwingen. Wie viele Gelehrte haben sich vor dem fünfundzwanzigjährigen Münchener Autodidakten mit dem gleichen Problem herumgeschlagen, wie viele haben vergebens versucht, dem verfließenden Lichtband des Spektrums eine feste Marke abzugewinnen! Fraunhofer, gerade er, will das Unmögliche möglich machen? Unablässig durchmustert er die Lichtquellen. Längst ist ihm eine helle, gelbe, scharfe Linie aufgefallen, heller als der sanft getönte Untergrund, die sich immer in seinem Prismenapparat zeigt. Nun zerspaltet er das Licht künstlich, er baut sich ein großes Gerät mit sechs Lampen, aus ihrem Licht sondert er durch ein Hilfsprisma ganz [238] schmale Farbbereiche aus und kann dann auf die Mitte der Einzelbereiche einstellen. Schon dies Gerät mußte genaue Messungen ermöglichen. Aber bevor es noch ganz fertig ist, richtet Fraunhofer einmal sein Fernrohr mit dem schmalen Spalt und dem Prisma auf die Sonne. Zu seinem maßlosen Erstaunen erblickt er auf einmal eine Reihe dunkler Linien, die schmal und scharf, ein geisterhaftes Gradnetz, das Lichtband zerteilen. Eine Sinnestäuschung? Ein Fehler im Apparat? Nein, immer und immer wieder wiederholt sich die Erscheinung. Die dunklen Linien sind wirklich, sie sind im Sonnenlicht enthalten und – das wichtigste – sie stehen unverrückbar immer an der gleichen Stelle im Spektrum. Und mit Staunen und Überraschung entdeckt er auch die gelbe Linie an ihrem alten Platz wieder – aber hier, im Sonnenspektrum, als ausgeprägte dunkle Linie im hellen Gelb.

1824 vollendet Fraunhofer sein Meisterwerk – den Riesenrefraktor für die Dorpater Universität, dessen Frontlinse 24 cm Durchmesser hat, eine ganz unwahrscheinliche Leistung für die damalige Zeit. Drei Tage ist das gewaltige Instrument in der Salvatorkirche in München ausgestellt und wird von Tausenden ehrfürchtig und staunend betrachtet. Der König Maximilian verleiht ihm für diese Arbeit den Zivilverdienstorden und den persönlichen Adel, die Stadt München bedenkt ihn mit dem Bürgerrecht. In der ganzen Welt gibt es keine Sternwarte, die etwas auf sich hält und nicht wenigstens ein Instrument bei Utzschneider und Fraunhofer bestellt. Bayern hat die unbestrittene Führung in der Optik. Kann ein Einzelner mehr vollbringen? Doch in Frauhofer wird jetzt der Wissenschaftler wach. Wo kommen die dunklen Linien her? Sie sind nicht der Sonne eigentümlich, er erkennt, daß die Venus die gleichen Linien aufweist und daß die Fixsterne andere Linien enthalten als die Sonne. Der Augenblick dieser Fraunhoferschen Entdeckung ist die Geburtsstunde der Astrophysik, aber mehr als ein Menschenalter später haben erst Bunsen und Kirchhoff Fraunhofers Gedanken wieder aufgenommen und zu Ende geführt. Mit seinen feinen, unendlich geschickten Händen baut er sich Instrumente, wie sie kein Zeitgenosse zuwege bringen kann. Seinen ganzen Verdienst opfert er dafür. Nur wenige Stunden bleiben ihm, die Sonntage und hier und da ein paar [239] Augenblicke, die er dem ständig wachsenden Betrieb abringen kann. Er ahnt, daß sich hier Probleme auftun, an die er früher nicht einmal denken konnte. Er ist den tiefsten Geheimnissen des Lichts auf der Spur, er enträtselt Dinge, die niemand vor ihm sah und wußte. Die alles überstrahlende Leidenschaft des großen Forschers ist in ihm erwacht, und er hat es später selbst gesagt, daß er in diesen Bemühungen um die Natur des Lichts sein eigentliches Verdienst gesehen habe. Fraunhofer sieht die Beugung des Lichts, wenn es durch einen sehr schmalen Spalt fällt. Dann ist das Spaltbild verwaschen, und links und rechts davon zeigen sich helle, farbige und dunkle Streifen – eine Folge der Wellennatur des Lichts. Auch Fresnel und der gelehrte Arzt Thomas Young beobachten die Beugung. Aber in wenigen Jahren hat Fraunhofer sie an Genauigkeit und Ausdehnung der Messung weit übertroffen. Er baut sich haarfeine Gitter aus Draht und findet, zu seiner Überraschung, daß das Sonnenlicht von solch einem Gitter in ein Farbspektrum zerlegt wird, ähnlich, aber doch von anderer Art als ein Prismenspektrum. Auf Glas ritzt er mit einem Diamanten unvorstellbar feine Liniennetze, viele tausend Striche in so engem Abstand nebeneinander, daß 300 Striche auf den Millimeter fallen! Messend und berechnend verfolgt er die Erscheinung bis in die letzten Einzelheiten, und sein stolzester Triumph ist, als er die Wellenlänge des Lichts auf ein Tausendstel des wahren Werts genau bestimmen kann. Vierzig Jahre sind Fraunhofers Messungen von keinem Physiker übertroffen worden! 1819 wurde der optische Betrieb von Benediktbeuren nach München zurückverlegt, nur die Schmelze bleibt am alten Ort. Hier findet Fraunhofer Anschluß an wissenschaftliche Kreise, er wird Mitglied der Akademie – anfangs machte man ihm Schwierigkeiten, weil er die zünftige akademische Laufbahn nicht durchmessen hatte; das nach der erstaunlichen Arbeit über die dunklen Linien! – und später Professor am Physikalischen Kabinett, wo er Vorlesungen über Optik hält. Gelehrte aus aller Welt kommen in diesen Jahren zu Fraunhofer und lassen sich die merkwürdigen Versuche zeigen. Sein Wort hat Gewicht, und seine Ideen setzen sich durch. Es fehlt nicht an Erfolgen. Im Grund aber ist

Wieder und wieder verschiebt er die geplante Erholungsreise nach dem Süden. Das Werk ist ohne den Meister arbeitsunfähig. Als der kranke Fraunhofer am offenen Fenster ein Fernrohr ausrichtet, wirft die Krankheit ihn auf sein letztes Lager. Der schwächliche, überarbeitete Körper leistet keinen Widerstand mehr. Noch vom Bett aus gibt er Geschäftsanweisungen. Wenige Tage vor seinem Tod diktiert er das Verfahren der Glasherstellung seinem Freund in die Feder. [240] Am 7. Juni 1826 geht er hinüber. Auf seinem Grabstein stehen die zwei schönen Worte, die Utzschneider dem toten Mitarbeiter fand:

Approximavit sidera! Die Gestirne hat er uns näher gerückt!

Jena 1887. Der Festsaal der Universität ist von einer glänzenden Versammlung besetzt, das Andenken des unvergeßlichen Meisters der Optik zu ehren. Keine andere Stadt in Deutschland tut das mit mehr Berechtigung. Ernst Abbe hält die Festrede. In großen Zügen umreißt er die gewaltige Gestalt des Müncheners. "Ich kann nicht versuchen wollen", sagt er, "diese Leistungen im einzelnen aufzuführen; ihre Darstellung fällt beinahe zusammen mit einer Geschichte der Optik während des ersten Viertels unseres Jahrhunderts... Weittragende Ideen, die er in den letzten Lebensjahren verfolgt hat, deren Verwirklichung die Optik noch um Jahrzehnte weiter vorwärts gebracht haben würde, sind erweislich mit ihm zu Grabe gegangen. Die Arbeit zweier nachfolgender Generationen ist erforderlich gewesen, die Wege wieder aufzufinden, die er schon angebahnt hatte, um neue Aufgaben ihrer Lösung entgegenzuführen..." Nur eines vergißt der Redner zu sagen – das Wichtigste. Abbe schweigt davon, daß er selbst es war, der, Fraunhofer geistig zutiefst verwandt, sein Werk erweitert und abgeschlossen hat. Fraunhofer holte uns die Gestirne auf die Erde, Abbe hat das Kleinste und Verborgenste, das Menschenaugen jemals sehen werden, sichtbar gemacht.

Nach vier Semestern erweist sich, daß Jena Abbes Wissensdurst nicht mehr stillen kann, und er zieht in Deutschlands wissenschaftliches Zentrum, nach Göttingen, wo Wilhelm Weber, der berühmte Physiker, Listing, der Optiker, und der geniale Mathematiker Riemann lehren. Hier wird er 1861 nach einem glänzenden Examen zum Doktor promoviert. Was nun? Eine kurze Zeit ist er Assistent bei der Sternwarte. Dann wird er als Physik-Dozent an den Physikalischen Verein [241] in Frankfurt berufen, und als diese Stelle eingeht, habilitiert er sich, der Aufforderung seines früheren Lehrers Snell folgend, als Privatdozent für Physik in Jena. Ein Frankfurter Mäzen, der Privatgelehrte Reis, stellt ihm 1000 Gulden zur Verfügung. Fürs erste scheint Abbes Leben in sichere Bahnen einzumünden. Aber die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind nicht beseitigt. Ein Privatdozent einer kleinen Universität wie Jena, namentlich wenn seine Vorlesungen, wie es zumindest anfangs der Fall war, sehr anspruchsvoll und damit sehr schwer verständlich sind, verdient so gut wie nichts. 1865 stellt Abbe verzweifelt den Antrag, ihn von der Universität zu entlassen – er wolle irgendwo Schulmeister werden. Wir müssen es dem Kurator Seebeck – der früher schon von Abbe geschrieben hatte, er sei "...zwar an niederer Stelle aber mit dem unzweifelhaften Anspruch für die Wissenschaft geboren" – danken, daß er auf Abbes Antrag nicht einging und statt dessen bei der Regierung eine Unterstützung von 200, später 500 Talern für den jungen Dozenten durchsetzte. Äußerlich ruhig, geschätzt und geborgen in dem lebendigen, geistig regsamen Kreis, der sich dort in Jena um Snells Haus als Mittelpunkt sammelte – der Zoologe Dohrn gehörte dazu, der Zellforscher Schleiden, der junge Haeckel – verlaufen Abbes nächste Jahre. 1871 heiratet er Elise [Else] Snell, und alles scheint auf eine normale Professorenlaufbahn – nicht einmal unbedingt der Optik gewidmet – hinzusteuern. Da kommt die Berührung mit Carl Zeiß.

Später freilich hat die Zeißsche Werkstatt die Krise überwunden. Jakob Schleiden, einer der bedeutendsten Vertreter der neu aufblühenden Zellforschung, saß in Jena. Er regt Zeiß zum Bau leistungsfähiger, zusammengesetzter Mikroskope an, häufig kommt er in die Werkstatt und bewundert die exakte Arbeit des Mechanikers. "Herr Zeiß hat mich um eine Empfehlung seiner Arbeiten gebeten", schreibt Schleiden 1857, "ich weiß wahrlich nicht weshalb. Meine Empfehlung [242] könnte nur bezüglich seiner optischen Arbeiten einen Wert haben, und gerade diese bedürfen derselben nicht mehr...." Aber Carl Zeiß ist nicht zufrieden. Das alte Pröbelverfahren, das Fraunhofer bei den Fernrohren so erfolgreich verlassen hatte, beherrschte den Mikroskopbau noch unumschränkt. Vielleicht fühlte Zeiß, daß er auf die Dauer mit der Erfahrung der großen Häuser nicht würde Schritt halten können. Er war Autodidakt; wenn er nebenbei, so gut es ging, Vorlesungen hörte und sicher mehr als gewöhnliches Interesse für die Zwecke hegte, denen seine Instrumente einmal dienen sollten, so war er doch niemals ein Mann der Wissenschaft und kam über eine stille und respektvolle Verehrung aus der Ferne nicht hinaus. Alles, was er tun kann, ist, seine geschickte Hand zu immer größerer Präzision zu zwingen. Um so bewundernswürdiger ist es, daß gerade dieser einfache Mechaniker zu der festen Überzeugung kommt: die Arbeitsmethoden sind falsch; die wissenschaftliche Optik muß die Führung übernehmen, und die Kunstfertigkeit des Mechanikers muß sich darin erweisen, daß er der Rechenvorschrift auf Bruchteile eines Millimeters folgt – nicht darin, daß er nach irgendwelchen unklaren Ideen davon abweicht. Die innere Unsicherheit der planlosen, glückspielhaften Arbeit ist ihm, dem zur Präzision erzogenen Mann, genau so zuwider wie dem großen Münchener Meister. Die Jenaer Werkstätte wußte lange davon zu erzählen, wie Zeiß einmal eine Serie mangelhafter Mikroskope, die der Werkmeister durchgehen lassen wollte, Stück für Stück auf dem Amboß zusammengeschlagen habe. Und auch von Fraunhofer wird berichtet, daß er, wenn er die Objektive prüfte, einen Hammer neben sich liegen hatte, mit dem er die unbrauchbaren Linsen sofort zerschlug. Freilich, Zeiß ist kein Fraunhofer. Die einmalige Leistung des Genies vermag er nicht zu wiederholen. Er zieht, seine eigenen Grenzen klar und offen erkennend, einen Mathematiker Barfuß hinzu. Und als dessen Versuche scheitern, gibt Zeiß die kostspieligen Arbeiten dennoch nicht auf, sondern wendet sich an einen zweiten, diesmal an Abbe. Er vollführt damit die Wendung vom Mechaniker zum wissenschaftlichen Optiker. Es ist ein Schritt ins Ungewisse, den die beiden wagen: Zeiß wollte die erprobten Verfahren, in denen er es zur Meisterschaft gebracht hatte, aufgeben, um sein Geschäft an einem Zukunftsgedanken auszurichten, dessen Erfolg so fraglich war. "Carl Zeiß muß einer von denen gewesen sein, die fähig sind, Motive ihres Handelns, Argumente ihrer Entschließung durch das bestimmen zu lassen, was noch nicht ist, was nur ihren Gedanken nach sein sollte – in deren Sinnen und Trachten so das Zukünftige die Kraft der Kausalität gewinnt, bildend und gestaltend einzuwirken auf das gegenwärtig Bestehende. So allein aber vollzieht sich aller Fortschritt in menschlichen Dingen, großen und kleinen", sagte Abbe später. Jahrelang blieb der Erfolg aus. Mit Löber zusammen konstruiert Abbe lange Zeit vergebens. Er findet dieselben Aufgaben vor, wie Fraunhofer sie einmal lösen mußte: Steigerung der Arbeitsgenauigkeit, Vertiefung der theoretischen [243] Kenntnisse, Verbesserung des Glases. Wie Fraunhofer beginnt Abbe seinen Eintritt in die Werkstatt mit einer Reihe von Neukonstruktionen zur Verschärfung der Prüfmethoden: ein Refraktometer, um die Brechzahl des Glases zu bestimmen, ein Apertometer, mit dem die Begrenzung des ins Mikroskop eintretenden Lichtkegels genau gemessen werden konnte, und Meßgeräte zur Längenbestimmung, den Dickenmesser, den Komparator, das Sphärometer. Dann verbessert er die Rechenmethoden. Er findet die allgemeinsten Bedingungen – die Abbesche Sinusbedingung – auf, der eine vollkommen scharf abbildende Linsenfolge genügen muß. Nun ist eine vollkommen scharfe Abbildung, wie jedes Ideal, unerreichbar. Die Linse bildet den Gegenstand nicht Punkt für Punkt ab, sondern sie macht aus jedem Punkt einen kleinen hellen Zerstreuungskreis. Aufgabe des Optikers ist es, diesen Kreis, gewissermaßen das Raster des entstehenden Bildes, möglichst klein, möglichst punktförmig zu machen, damit das Bild möglichst scharf wird. Nun, jeder Photograph weiß, daß die Bildschärfe zunimmt, wenn man das Objektiv abblendet; die Linsenfehler lassen sich um so einfacher beheben, je mehr man sich auf Lichtstrahlen beschränkt, die nahe der Achse, d. h. der Linsenmitte verlaufen. Abbe berechnete also Mikroskope, die nur einen kleinen "Öffnungswinkel" hatten, und konnte hoffen, die Fehler, die er im einzelnen genauer analysiert hatte als seine Vorgänger, weiter herabzudrücken. Es gibt im ganzen rund ein Dutzend verschiedener Abbildungsfehler der Linsen, und wenn man einen korrigiert, verschlimmert man meist die anderen. Aber die neu berechneten Objektive waren stumpfer, sie gaben schlechtere Bilder mit weniger Einzelheiten als die erpröbelten alten Linsen. Wieder hatte, wie schon bei Fraunhofer, die wissenschaftliche Methode zunächst eine Enttäuschung gebracht. Nur der Schwache läßt sich von Enttäuschungen entmutigen. Für Abbe und Zeiß war der Fehlschlag eine Aufforderung zu neuer Arbeit. In mehrjähriger Arbeit geht Ernst Abbe dem Problem nach. Sie führt ihn bis an die Grenzen der Naturerkenntnis. Die optische Theorie hatte bisher mit geradlinigen Lichtstrahlen gerechnet. In erster Näherung kann man das tun. Aber wir wissen, daß die wahre, die Wellennatur des Lichts zutage tritt, sobald wir mit unseren Meßapparaten in die Dimensionen hinuntersteigen, die den Lichtwellenlängen vergleichbar sind. Daß ein Lichtstrahl sich gewissermaßen spaltet, wenn er ein feines Fraunhofersches Gitter durchsetzt – in einen direkten Strahl, der geradeaus weiterläuft und in mehrere abgebeugte, die um so schräger seitlich laufen, je feiner das Gitter ist –, das ist eine Tatsache, die man nur verstehen kann, wenn man an die Lichtwellen denkt und untersucht, wie sie sich nach dem Durchgang durchs Gitter wieder zusammensetzen. Und, so sagt sich Abbe, wir wollen im Mikroskop die feinsten Einzelheiten sehen, zwei Algenrippen unterscheiden, die vielleicht nur noch ein tausendstel Millimeter voneinander abstehen. [244] In den langen, stillen Nächten, die seit je Abbes Arbeit gewidmet sind, überfällt ihn plötzlich die Erkenntnis: Die Dinge, um die es sich hier handelt, sind nicht viel größer als die Lichtwellen selbst. Das Licht wird hier, muß hier gestört werden, zerrissen, abgebeugt, nicht anders als bei einem Fraunhoferschen Gitter. Abbe schreitet zum Versuch. Der geschulte Physiker, der klare und übersichtliche Bedingungen verlangt, wird in ihm wach. Statt der Algen und Pflanzenblätter ritzt sich Abbe in Glas feine Gitter und beobachtet deren Bild. Und nun sieht er tatsächlich, wie bei steigender Gitterfeinheit die Beugungsbilder entstehen, die seitlich im dunklen Raum neben dem Hauptbild zu schweben scheinen. Aber nur dann, wenn alle Beugungsbilder von den Linsen wieder eingefangen und in einem Punkt zusammengebracht werden, kann ein vollkommen getreues Abbild des Gitters entstehen. Je mehr von den äußeren Bildern man fortläßt, um so undeutlicher wird das Bild, und um so unähnlicher dem Gegenstand, dem Gitter! Wenn nur noch der gerade, nicht abgebeugte Strahl ins Objektiv fällt, so entsteht überhaupt kein Bild mehr – kein Gitter, sondern eine gleichmäßig helle Fläche. Und weiter: je feiner das Gitter ist, um so stärker wird schon das zweite Bild seitlich abgelenkt. Sehr bald tritt der Fall ein, daß dies zweite Bündel die Frontlinse des Mikroskops gar nicht mehr trifft, sondern seitlich vorbeigeht. In diesem Augenblick findet die Bilderzeugung im Mikroskop ihre prinzipielle Grenze. Das ist Abbes große Entdeckung. Es ist nicht so, daß Gegenstand und Bild einander haargenau entsprechen, so als ob man ein Mosaik Stück für Stück vergrößert und wieder zusammensetzt. Nein, der Gegenstand zwingt dem hindurchtretenden Licht, indem er es abbeugt, nur eine Art Botschaft auf, eine Ziffernschrift, die alle Linsen passiert und schließlich wieder zum fertigen Bild zusammengesetzt, "rückübersetzt" wird. Aber wenn die Einzelheiten des Gegenstands so klein sind, daß sie das Licht zu stark abbeugen, dann wird die Ziffernschrift sinnlos, weil nur ein zu geringer Teil von ihr noch ins Mikroskop gelangt, so wie ein Telegramm unverständlich wird, wenn allzuviele Worte verstümmelt sind. Praktisch bedeutet das: Die Beobachtungsmöglichkeit besitzt eine prinzipielle Schranke. Nur Gegenstände, die größer als etwa eine halbe Lichtwellenlänge sind, kann man noch unterscheiden – der Rest ertrinkt in einem feinen Beugungsschleier. Kein optisches Mikroskop der Zukunft, mit noch so starker Vergrößerung, wird uns jemals mehr Einzelheiten entschleiern können. Als Folgerungen ergeben sich daraus: Je größer der Öffnungswinkel der Frontlinse ist, desto mehr abgebeugtes Licht wird aufgefangen, und desto mehr nähert man sich der theoretischen Grenze. Auch die Beleuchtungseinrichtung ist nicht gleichgültig, sondern muß so gestaltet werden, daß sie die Arbeit der Frontlinse unterstützt. Der Beleuchtungsapparat, den Abbe angab, errang bald große Bedeutung; in England wurde er kurzerhand "the Abbe" genannt. Je kürzer weiter die Wellenlänge des Lichts ist, mit dem beobachtet wird, desto feinere Einzelheiten sind noch unterscheidbar. Abbe sah es voraus, wenn er es auch nicht mehr ganz erlebte, daß die Mikrophotographie [245] mit sehr kurzwelligem, ultraviolettem, d. h. unsichtbarem Licht der visuellen Beobachtung einmal überlegen werden müsse. 1873 veröffentlicht Abbe seine neue Theorie, leider an versteckter Stelle, so daß sie von den Physikern kaum gelesen wird. Um so mehr Aufsehen erregt sie bei den Mikroskopikern. Alle Mühe sollte umsonst sein? Die schärfsten Beobachter sollten Sinnestäuschungen zum Opfer gefallen sein und Dinge gesehen haben, die es in Wahrheit gar nicht gab? Es hat nicht an scharfen Angriffen gegen die "theoretischen Hirngespinste" gefehlt – Angriffe, die Abbe, sonst liebenswürdig und zurückhaltend bis zum äußersten, scharf und sarkastisch zurückwies. Aber es fehlt auch nicht an Anerkennung. Der große Helmholtz kommt eigens aus Berlin nach Jena, läßt sich die Abbeschen Anschauungen eingehend erklären und bietet Abbe eine neu zu schaffende Professur für Optik in Berlin an. Aber Abbe lehnte ab; zu sehr war er mittlerweile mit dem Zeißschen Institut verwachsen. Es sei erwähnt, daß Zeiß 1876 Abbe zum Teilhaber des Werkes machte und ihn am Reingewinn beteiligte; selten findet sich in der Geschichte der Optik eine Zusammenarbeit von Theoretiker und Praktiker, die bis zum Ende von beiden Seiten mit gleichem Verständnis und gleicher Vornehmheit durchgeführt worden wäre. Es konnte Abbe einerlei sein, wie man über seine Theorie dachte. Die Praxis bewies, daß er recht hatte. Zeiß' Mikroskope wurden überlegen. Hatten bis vor kurzem die anderen Werke noch versichert, ihre Fabrikate würden nicht wie in Jena gemacht, so begannen sie jetzt zu behaupten, ihre Instrumente seien genau wie in Jena gemacht, d. h. errechnet und nicht erpröbelt. Theorie und Praxis sind in Jena einander ebenbürtig. Nur eine einzige Größe – eine Linsendistanz – wird bei den schwierigsten zusammengesetzten Mikroskopen offen gelassen, um die unvermeidlichen Arbeitsfehler zu korrigieren. Alle anderen Werte sind haarscharf vorher berechnet und werden ebenso haarscharf verwirklicht. Mit Stolz kann Zeiß darauf hinweisen, daß all seine Instrumente von gleicher Güte sind. "Sollte sich herausstellen, daß ein Instrument bessere Bilder liefert als die anderen einer Serie, so wird den Ursachen nachgegangen, und die anderen werden auf denselben Stand gebracht." Es ist der Triumph der exakten wissenschaftlichen Methode, an die der Außenseiter Zeiß immer geglaubt hatte. Der Triumph? Ach nein, noch sind Zeiß und Abbe erst auf halbem Wege. Abbe weiß – noch fehlt es am Glas. Man muß nehmen, was die Schmelzer liefern – aber Abbe könnte sich Gläser mit anderem Gang des Brechungs- und Zerstreuungswerts denken, die viel bessere Resultate liefern müßten. Nur – diese Gläser gibt es nicht. "Jahrelang haben wir neben wirklicher Optik sozusagen noch Phantasieoptik betrieben, Konstruktionen in Erwägung gezogen mit hypothetischem Glas, das gar nicht existierte."

Carl Zeiß starb. Er hatte den Aufschwung seines Werkes noch kommen sehen, aber er erlebte die Umstellung zu einer Großindustrie nicht mehr. Als Roderich Zeiß, sein Sohn, freiwillig ausschied, war Abbe der Alleinbesitzer des Riesenwerks. Die Produktion wird erweitert – optische Instrumente aller Art, Photoapparate, Fernrohre kommen hinzu. Abbe selbst erfindet den Prismenfeldstecher aufs neue, ohne zu wissen, daß der Italiener Porro ihn zwanzig Jahre vorher schon angegeben hatte.

Als wäre mit dieser Krönung sein Leben erfüllt, neigt sich der Riesengeist dem Ende zu. Die übermäßige Arbeitsintensität hat seinen Körper unterhöhlt. Nur schwere Schlafmittel, im verderblichen Übermaß genommen, bringen ihm trügerische Ruhe. 1903 erfolgt der Zusammenbruch. Der Geist verlischt, ehe der Körper sich auflöst. Am 14. Januar 1905 ist er verschieden. Fraunhofer, der Sohn eines armen Glasers, starb fast so bedürfnislos, wie er geboren war. Die Dinge der Welt hatten ihn nicht berührt. Abbe, der Sohn eines armen Spinners, ging freiwillig wieder zurück in die große Armee ohne Namen, aus der ein Volk seine Kräfte schöpft. Die Dinge der Welt hatten nicht vermocht, seine Gestalt zu verändern. Beide opferten ihre ganze Persönlichkeit der Wissenschaft und dem Werk. Sie wußten es beide: der Mensch ist nichts. Nur die Werke haben Bestand.

|