|

[Bd. 3 S. 524]

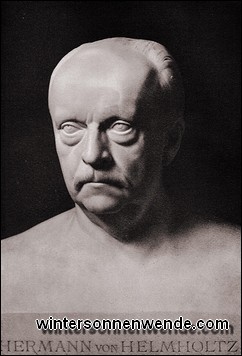

Im großen Hörsaal des Physikalischen Instituts der Universität Berlin feiert die Berliner Physikalische Gesellschaft – im Januar 1935 – ihr neunzigjähriges Bestehen. Höhepunkt der Feier ist diese Plancksche Rede – die persönlichen Erinnerungen des großen Gelehrten an seine berühmten Vorgänger. Er plaudert von seinem eigenen, etwas verunglückten Debüt in der Physikalischen Gesellschaft, von August Kundt und von DuBois-Reymond; berichtet von Heinrich Hertz' ersten großartigen Experimenten mit elektrischen Wellen; erzählt, daß Helmholtz – der Hertz' Lehrer gewesen ist – eine ganze Nacht vor freudiger Aufregung nicht habe schlafen können, als er die Nachricht von den endlich geglückten Versuchen seines großen Schülers erhielt – und kommt schließlich zu Helmholtz selbst. Und hier plötzlich stockt Planck, er sucht nach Worten... In dem großen Raum, der zwei Jahrzehnte hindurch Helmholtz' Arbeitsstätte gewesen ist, der gleichsam seine Spuren noch trägt, herrscht einen Augenblick ehrfürchtige, versunkene Ruhe – fast vermögen wir es alle in dieser stummen Sekunde nachzuerleben, wie den greisen, verehrten Mann dort am Vortragspult vor Jahrzehnten das erste Zusammentreffen mit dem Meister erschüttert hat; es klingt nach in der hilflosen, wie um Entschuldigung bittenden Gebärde, mit der Planck fortfährt: "Und es bleibt nichts – ich kann es nicht anders sagen – als das Bild eines unendlich gütigen, großen Menschen." Vor fast neunzig Jahren, am 23. Juni 1847, hatte der sechsundzwanzigjährige Arzt Dr. Hermann Helmholtz selbst vor der Berliner Physikalischen Gesellschaft gestanden. In jener denkwürdigen Sitzung, in der er – der Mediziner – sein "Gesetz von der Erhaltung der Kraft" vortrug und sich damit zu aller, auch seiner Freunde, Erstaunen als mathematischer Physiker hohen Grades erwies. Helmholtz erschien der Satz selbst – die Unmöglichkeit des Perpetuum mobile, des "Energieprinzips", wie wir heute sagen – so selbstverständlich, daß er die Fragestellung umdreht: "Welche Beziehungen müssen zwischen den Naturkräften bestehen, wenn allgemein kein Perpetuum mobile möglich sein soll?" Und er glaubt nun zeigen zu können, daß wirklich gewisse, wie ihm schien, notwendige Bedingungen für die Naturkräfte daraus hervorgehen. Seinen Beweis entnahm er dem Gebiet der theoretischen Mechanik; er führte das Prinzip [525] mit klassischer Klarheit durch die Gebiete der Chemie, Elektrizität, Wärme, Mechanik und streifte den Energie-Haushalt von Tier und Pflanze. Wir wissen heute freilich, daß Helmholtz hier zu streng sein wollte, und er selbst hat später in aller Klarheit die Auffassung vertreten, daß eine andere Begründung des Satzes von der Erhaltung der Kraft als durch die Erfahrung nicht gegeben werden könne; daß es also auch unsinnig ist, ihn etwa durch philosophische Spekulationen erschließen zu wollen. Gerade für uns wird Helmholtz' Stellungnahme hier bedeutsam; wie sich überhaupt noch zeigen wird, daß er, den wir einen Klassiker zu nennen gewohnt sind, sich in seinen Gedankengängen den Forderungen der modernsten Physik annähert: nur den Tatsachen allein ist zu glauben. Ob die Natur begreiflich sei oder nicht – das Experiment allein entscheidet. Fast ein Jahrhundert lang bildet der Energiesatz nun den Grundpfeiler der Physik, er hat immer neue Bestätigungen erlebt. Ja, es will uns jetzt als erschreckende Ketzerei erscheinen, wenn heute manche Forscher den Gedanken zu denken wagen, der Energiesatz wäre vielleicht im Innern des Atomkerns nicht unbedingt gültig. Es ist auch noch nicht so, daß uns die Erfahrungen eindeutig zu seiner Aufgabe oder doch Begrenzung zwingen würden. Aber es tut gerade in diesem Zusammenhang gut, sich Helmholtz' Anschauung darüber klarzumachen. Helmholtz fühlte sich nicht so sehr als Entdecker einer tiefen, allumfassenden Gesetzmäßigkeit; er wollte nur eine kritische Untersuchung und Ordnung der Tatsachen im Interesse der Physiologen geben. Wie er selbst sagt: "Ich wäre vollkommen darauf gefaßt gewesen, wenn mir die Sachverständigen schließlich gesagt hätten: 'Das ist uns ja alles wohlbekannt. Was denkt sich der junge Mediziner, daß er meint, uns dies so ausführlich auseinandersetzen zu müssen?' Zu meinem Erstaunen nahmen aber die physikalischen Autoritäten, mit denen ich in Berührung kam, die Sache ganz anders auf. Sie waren geneigt, die Richtigkeit des Gesetzes zu leugnen und in dem eifrigen Kampfe gegen Hegels Naturphilosophie, den sie führten, auch meine Arbeit für eine phantastische Spekulation zu erklären." So kam es, daß Helmholtz mit seiner großen Arbeit alles andere als einen Erfolg erzielte, daß sie sogar von der maßgebenden physikalischen Zeitschrift, Poggendorfs Annalen, zurückgewiesen wurde und er die Schrift als selbständiges Buch erscheinen ließ. Seine jungen Freunde freilich, DuBois-Reymond vor allem, nahmen die neuen Gedanken mit Begeisterung auf. Unser Jahrzehnt mit seiner sprunghaften Entwicklung der neuen Quantenphysik, mit dem radikalen Umbau einer ganzen Wissenschaft, hat ein ganz ähnliches Beispiel geliefert: auch hier sind es ganz junge Leute, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, die, noch nicht festgelegt in alten, starren Gedankengängen, die umstürzenden Ideen einer neuen Epoche – die ja gerade in ihnen Ausdruck und Gestalt gewinnt! – rascher und vollkommener begreifen und so in unbegreiflicher Schnelligkeit ein neues Weltbild schaffen. [526] Es ist kein Zufall, daß der Arzt Helmholtz sich mit physikalischen Problemen beschäftigte; von jeher gehörte seine ganze Liebe der Physik. In der berühmten Rede an seinem siebzigsten Geburtstag hat Helmholtz selbst von seinem Entwicklungsgang berichtet; nicht nur den Freunden und Gratulanten – auch sich selbst scheint er Rechenschaft ablegen zu müssen. Er tut es mit der ganzen logischen Durchdringungskraft und Schärfe des großen Gelehrten: "Das vollkommenste mnemotechnische Hilfsmittel, was es gibt, ist aber die Kenntnis des Gesetzes der Erscheinungen. Dies lernte ich zuerst in der Geometrie kennen. Von meinen Kinderspielen mit Bauhölzern her waren mir die Beziehungen des räumlichen Verhältnisses zueinander durch Anschauung wohlbekannt. Wie sich Körper von regelmäßiger Form aneinanderlegen und zusammenpassen würden, wenn ich sie so oder so wendete, das wußte ich sehr gut, ohne vieles Nachdenken. Als ich zur wissenschaftlichen Lehre der Geometrie kam, waren mir eigentlich die Tatsachen, die ich lernen sollte, zur Überraschung meiner Lehrer ganz wohlbekannt und geläufig. Neu war mir dagegen die strenge Methode der Wissenschaft, und unter ihrer Hilfe fühlte ich die Schwierigkeiten schwinden, die mich in anderen Gebieten gehemmt hatten. Der Geometrie fehlt nur eins: sie behandelt ausschließlich abstrakte Raumformen, und ich hatte doch große Freude an der vollen Wirklichkeit. Größer und kräftiger geworden, bewegte ich mich viel mit meinem Vater oder mit Schulgenossen in den schönen Umgebungen meiner Vaterstadt Potsdam umher und gewann große Liebe zur Natur. So kam es wohl, daß mich die ersten Bruchstücke der Physik, die ich im Gymnasium kennenlernte, bald viel intensiver fesselten als die rein geometrischen und algebraischen Studien. Hier war ein reicher und mannigfaltiger Inhalt, mit der vollen Machtfülle der Natur, der unter die Herrschaft des begrifflich gefaßten Gesetzes zurückgeführt werden konnte. Auch war in der Tat das erste, was mich fesselte, vorzugsweise die geistige Bewältigung der uns anfangs fremd gegenüberstehenden Natur durch die logische Form des Gesetzes. Aber natürlich schloß sich bald die Erkenntnis an, daß die Kenntnis der Gesetze der Naturvorgänge auch der Zauberschlüssel sei, der seinem Inhaber Macht über die Natur gebe. In diesen Gedankenreihen fühlte ich mich heimisch. Dieser Trieb, die Wirklichkeit durch den Begriff zu beherrschen oder, was, wie ich meine, nur ein anderer Ausdruck derselben Sache ist, den ursächlichen Zusammenhang der Erscheinungen zu entdecken, hat mich durch mein Leben geführt, und seine Intensität war wohl auch daran schuld, daß ich keine Ruhe bei scheinbaren Auflösungen eines Problems fand, solange ich noch dunkle Punkte darin fühlte."

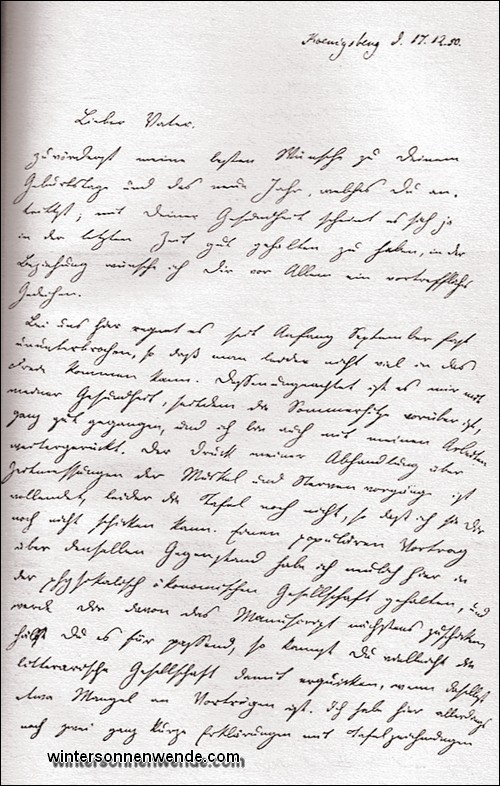

Eine neue Wissenschaft war im Werden. Die Zeit der despotischen Herrschaft philosophischer Systeme war zu Ende; auf die faszinierende, unerhörte Übersteigerung der reinen Geisteswissenschaft durch Fichte und Hegel, die in gewaltigem Ansturm Mensch und Welt auf einmal überspannen und begreifen sollte, folgte die Reaktion der Naturwissenschaften. Die kühlen, exakten Methoden der Physik – von Beobachtungs-Tatsachen ausgehend und zu neuen Tatsachen führend – hieß es auf die Lebensvorgänge, auf die Physiologie anzuwenden. Was Johannes Müller begonnen, das zu vollenden schickten sich seine großen Schüler an; ein neues Gebiet mit einer unerschöpflichen Fülle von Problemen und Aufgaben öffnete sich dem überraschten Blick, und die Begeisterung riß auch Helmholtz mit, brachte ihn bald an die Spitze. Schon seine Doktor-Arbeit – sie wurde mit seinem kleinen Mikroskop ausgeführt; Helmholtz war an Typhus schwer erkrankt und lag lange Zeit in der Charité; von dem während dieser Zeit ersparten Geld schaffte er das Mikroskop an – zielt in die neue Richtung. Er untersucht den Ursprung der Nervenfasern bei wirbellosen Tieren und stellt fest, daß sie aus den Ganglienzellen entspringen. Im Februar 1846 erledigt Helmholtz seine letzte Prüfung und beginnt den Dienst als Militärarzt in Potsdam. Seit 1846 beginnt sich, langsam erst, bei Helmholtz dann immer entschiedener die große Idee zu formen: das Gesetz von der Erhaltung der Kraft. Schon auf dem Friedrich-Wilhelm-Institut beim Studium der großen Klassiker der Mechanik – Bernouilli, d'Alembert, Lagrange – hatte er die klare Erkenntnis gewonnen, daß die mechanischen Naturkräfte kein Perpetuum mobile zulassen, keine Maschine, die aus dem Nichts Arbeit schaffen kann. Und nun stieß er plötzlich bei seinen physiologischen Studien auf dasselbe Problem: bei der Frage nach dem Wesen der rätselhaften "Lebenskraft", die während des Lebens die physikalischen und chemischen Kräfte gleichsam in strenger, heilsamer Zucht halten sollte – und nach deren Erlöschen dieselben, nun blind und führerlos wirkenden Kräfte Fäulnis und Verwesung bewirken sollten. Hier ist eine der berühmten "scheinbaren Auflösungen eines Problems, in denen er noch dunkle Punkte fühlte". Es kostet ihn viel Mühe, seine unbestimmte Ahnung in eine präzise Frage umzugestalten – aber endlich glaubte er die Lösung [528] gefunden zu haben: Die Theorie der "Lebenskraft" läuft darauf hinaus, daß jeder belebte Körper ein Perpetuum mobile ist; und das ist unmöglich. Dies war wohl der entscheidende Schritt; aber noch vergingen mehrere Jahre, bis der gewissenhafte Forscher das Problem endgültig erledigt hatte, und es ist ungemein reizvoll, der Entwicklung weiter nachzuspüren. Wenn sich darin die Größe eines Mannes erweist, daß er, seiner Zeit voraus, es vorahnt, in welcher Richtung die Wissenschaft gehen wird und gehen muß, um weiterzukommen, so zeigt sie sich nun in Helmholtz. Ganz klar, freilich ohne jede Enge und Beschränktheit, sah er: Nur die exakte, unbeeinflußte Erforschung der Einzeltatsache wird weiterführen. Jede müßige Spekulation, jeder Versuch, durch Naturphilosophie – der Begriff der "Lebenskraft" – physikalische Tatsachen schaffen oder erklären zu wollen, ist ihm unleidlich. Und wirklich beginnt ja in dieser Zeit die große Epoche der reinen Naturwissenschaft – die riesige horizontale Ausbreitung der Wissenschaft und des Wissensstoffes. So folgten zunächst exakte chemisch-physiologische Untersuchungen – chemische Vorgänge in den Muskeln der Frösche, "der alten Märtyrer der Wissenschaft"; dann schrieb er 1845 für die Enzyklopädie der medizinischen Wissenschaften den Artikel: "Wärme, physiologisch", der das große Thema schon deutlicher anschlägt, und auch die nächste Versuchsreihe, über die Muskelwärme, zielte in dieselbe Richtung, bis endlich der Plan reifte, die ganzen Fragen der "Erhaltung der Kraft" zusammenzufassen. Und er schrieb im Dezember 1846 an Du Bois: "Im nächsten Quartal habe ich Lazarettwache, da werde ich hauptsächlich Konstanz der Kräfte treiben." Mitte Februar 1847 endlich schickte er den Versuch einer Einleitung an Du Bois: "Nicht weil ich damit fertig zu sein glaube, denn ich habe eben beim Durchlesen gesehen, daß vielleicht nichts darin bleiben kann, sondern weil ich noch nicht absehe, wie oft ich ihn noch umarbeiten muß, ehe er fertig ist, und weil ich zu erfahren wünsche, ob du die Art der Darlegung für eine solche hältst, die bei Physikern Eingang finden kann. Ich habe mich bei der letzten Ausarbeitung zusammengenommen und alles über Bord geworfen, was nach Philosophie roch, soweit es nicht dringend nötig war, darum mögen einige Gedankenlücken geblieben sein. Du wirst aber ungefähr die Art der Beweisführung daraus sehen können..." Du Bois nahm die Einleitung enthusiastisch auf – sie sollte unverändert bleiben: "ein historisches Dokument großer wissenschaftlicher Konzeption für alle Zeiten". Und am 23. Juni 1847 folgte die historische Sitzung in der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin.

Trotz der allgemeinen Ablehnung der "Erhaltung" setzte sich Helmholtz mit seinen experimentellen Arbeiten als Wissenschaftler durch. Seine vorgesetzte Behörde entband ihn mit großzügiger Bereitwilligkeit vor Ablauf der Zeit von seiner Verpflichtung zum Militärdienst. Er ging als Lehrer der Anatomie an die Kunstakademie Berlin, kurz darauf nach Königsberg als Professor der Physiologie. Helmholtz war damals, 1849, achtundzwanzig Jahre alt; kurz vorher hatte er Olga von Velten geheiratet – und nun begann ein neuer, entscheidender [530] Abschnitt seines Lebens, entscheidend für äußere Anerkennung und für die innere Entwicklung. Immer wieder, in diesen Jahren und späterhin, bleibt es erstaunlich, wie leicht, wie geradezu selbstverständlich sich Helmholtz' Lebensweg gestaltet. Fast ohne sein Zutun ordnete sich sein Weg; große Männer wie Johannes Müller oder Alexander von Humboldt erkannten früh seine Fähigkeiten, und ihre Empfehlungen öffneten ihm mühelos die Bahn; DuBois-Reymond, vielleicht der glänzendste unter seinen Jugendfreunden, verzichtete zu seinen Gunsten nicht nur einmal, sondern wiederholt auf angebotene Professuren, um Helmholtz freie und ungestörte Arbeitsmöglichkeit zu geben, und setzte seine ganze mitreißende Aktivität für ihn ein. Das von der Not erzwungene Medizinstudium führte Helmholtz fast zwangsläufig auf das neue, unendlich fruchtbare Gebiet der Physiologie, und gerade diese Arbeiten haben seinen Weltruhm erst begründet, und sie bewahrten ihn so vor der großen Gefahr, sich in abstrakt-theoretische Gedankengänge der mathematischen Physik zu früh und unfruchtbar zu verlieren. Wirklich – alles, was er unternahm, so scheint es, mußte ihm zum Guten ausschlagen; bescheiden und ruhig, fast ein wenig zu passiv, ging er den Weg, der sich ihm bot – und es war der Weg zum Erfolg. In Königsberg (1849 bis 1855) befand er sich zum erstenmal in der glücklichen Lage, daß äußerer Beruf und innere Neigung zusammengingen. Er hatte seine große Arbeit abgeschlossen – und wenn auch die Anerkennung noch auf sich warten ließ, so blieb doch die Rückwirkung auf ihn selbst durchaus positiv; die glückversprechende Heirat, die unabhängige Stellung, das eigene Laboratorium, und sei es noch so bescheiden – alle äußeren Umstände waren günstig, und so gelangen Helmholtz in rascher Folge zwei seiner bekanntesten Entdeckungen. Die erste Arbeit war eine Fortsetzung seiner schwierigen physiologischen Untersuchungen über Muskelwärme und Muskelbewegung, über den zeitlichen Verlauf der Muskelreaktion und suchte nach der Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Nervenreizung. Die Frage war: wann ist die Muskelkraft am stärksten – im gleichen Augenblick, wenn der Reiz angekommen ist, oder erst ein wenig später? Die Genialität dieser Arbeit liegt schon in der Fragestellung; in dem Gedanken, daß der Nervenreiz – etwas gewissermaßen "Geistiges" – Zeit gebrauchen könne, meßbare Zeit. Wirklich ist Helmholtz in dieser Beziehung oft mißverstanden worden. Eine Zeit, in der ein berühmter und gefeierter Professor der Physiologie – wie Ostwald berichtet – noch den Satz prägen konnte: "Die Physiologie hat mit Versuchen nichts zu tun, die sind gut für den Physiker!", mußte freilich erschrecken vor der rücksichtslos klaren Art, mit der Helmholtz und seine Freunde die experimentellen Methoden der Physik auf die Lebensvorgänge anzuwenden entschlossen waren. Ihm wurde krassester philosophischer Materialismus vorgeworfen, eine Art mangelnder Ehrfurcht vor dem Leben. Aber eben dies zeichnete ihn ja aus – die schmucklose Sachlichkeit seiner Problem-Ansicht. Die physikalische [531] Tatsache des Nervenreizes allein interessierte. Der Gedanke, darin könne etwa ein Materialismus verborgen liegen, kam ihm gar nicht; genau so wenig wie er bei der Formulierung der "Erhaltung der Kraft" eine philosophische Begründung materieller, physikalischer Tatsachen gegeben hatte oder geben wollte. Die schonungslose Klarheit, mit der er einer Verquickung philosophischer und physikalischer Angelegenheiten entgegentrat und jede Grenzüberschreitung, gleichviel von welcher Seite, verwarf – sie mag ihn fast ein wenig nüchtern erscheinen lassen. Es ist nicht so. Nur freilich, weil er tiefer sah als andere, und weiter als sie, konnte er sich nicht mit einem billigen und vorzeitigen "ehrfürchtigen Verstummen" begnügen und weigerte sich, schattenhafte, substanzlose Begriffsschemen als Erklärung gelten zu lassen. "Dieser Trieb, die Wirklichkeit durch den Begriff zu beherrschen, hat mich durch mein Leben geführt...." "Die Kenntnis der Tatsache ist durch nichts anderes zu ersetzen." Nun – der Nervenreiz ist eine physikalisch erforschbare Tatsache – das Geheimnis des "Bewußtwerdens" beginnt erst später; wie Jeans einmal sagt: 'Wir können die Sinnesreize bis an die Pforte des Bewußtseins verfolgen; dort klopfen sie an und verschwinden.' Allerdings hatte noch Johannes Müller fest geglaubt, der Reiz müsse unmeßbar kurze Zeit brauchen, er müsse mit einer Schnelligkeit, vielleicht der Lichtgeschwindigkeit mit ihren 300 000 km/sek vergleichbar, zum Gehirn rasen. Aber Helmholtz findet eine bemerkenswert niedrige Geschwindigkeit: 27 m/sek. "Also der Nervenreiz fließt nur dreimal schneller als der Orinoco!" rief Alexander von Humboldt voller Erstaunen, als er davon hörte; und Helmholtz selbst gab ein anschauliches Beispiel: Wenn ein Walfisch am Schwanz verletzt wird, merkt er es erst nach einer Sekunde, und erst nach einer weiteren Sekunde kann die Gegenbewegung erfolgen. Allerdings hatte Helmholtz keinen Walfisch zur Verfügung, und Humboldt hatte schon recht, wenn er schrieb: "Es gehört Ihr Scharfsinn und Ihr Talent im Experimentieren mit den feinsten Vorrichtungen dazu, um Zeitteile zu messen, in denen die Nervenwirkung sich fortpflanzt." Denn Helmholtz fand, daß eine meßbare Zeit – und zwar 0.0014 bis 0.0020 Sekunde – vergeht, während sich der Reiz durch 50–60 mm lange Froschnerven fortpflanzt. Und man muß bedenken, daß ihm für seine Apparate nur bescheidene Mittel zur Verfügung standen, daß er – der Arzt! – auch die physikalische Methodik entwickeln mußte, daß ihm die Vorlesungen viel Zeit nahmen und er im wesentlichen die kurzen Ferien für seine unendlich mühsamen und immer wiederholten Arbeiten verwendete. Dennoch sandte er bereits am 15. Januar 1850 einen kurzen Bericht an Du Bois, Müller und Humboldt für die Berliner bzw. Pariser Akademie. Seiner Gewohnheit gemäß faßte Helmholtz die vorläufige Nachricht so kurz und unverständlich ab, daß ihm Du Bois ernsthafte Vorhaltungen machen mußte: "Deine Arbeit, ich sage es mit Stolz und Trauer, ist in Berlin nur von mir verstanden und gewürdigt worden. Du hast die Sache nämlich, nimm es mir nicht übel, so [532] maßlos dunkel dargestellt, daß Dein Bericht höchstens für eine kurze Anleitung zur Wiedererfindung der Methode gelten konnte..." Nun, es gelang Du Bois, die Methode nach Helmholtz' Mitteilung "aufs neue zu erfinden", und er setzte sich mit aller Energie für den Freund ein; ja, er arbeitete die Arbeit textlich vollkommen um und erreichte endlich bei den Berliner Wissenschaftlern volles Verständnis; Humboldt setzte sich gleicherweise bei der Pariser Akademie ein. Noch war der ganze Problemkreis, der sich an diese wichtige Entdeckung schließt, nicht entfernt ausgeschöpft, da glückte Helmholtz der zweite Fund – ganz außerhalb seiner bisherigen Arbeiten liegend: der Augenspiegel. Die Netzhaut im Hintergrund des Auges soll durch das enge Loch der Pupille hindurch betrachtet und ein deutliches Bild von ihr gewonnen werden. Sie muß dazu zunächst einmal von vorn hell beleuchtet werden, und das ist die erste Schwierigkeit. Der Kopf des Beobachters schirmt das Licht ab. Denn das Auge ist ja eine Linse. Alles Licht, das von einer Lichtquelle, z. B. einer Kerze auf die Netzhaut fällt und von dort zurückgeworfen wird, verläßt das Auge genau so, daß es sich in der Lichtquelle wieder versammelt. Etwas grob gesagt: Wenn die Kerze Augen hätte, so könnte sie den Teil der Netzhaut erblicken, auf dem sich ihr eigenes Bild befindet, und keinen anderen. Wenn wir ohne Hilfsmittel in das menschliche Auge des Patienten hineinschauen, so können wir also nur den Teil der Netzhaut sehen, auf dem sich unsere eigene – dunkle – Pupille abbildet – das heißt: wir sehen gar nichts. Man muß einen Trick anwenden – und das eben ist Helmholtz' Verdienst. Eine schräg gestellte, gewöhnliche Glasplatte spiegelt in ihrer Oberfläche das Licht einer hellen Flamme ins Innere des Auges; das zurückkehrende Licht fällt wieder, genau in derselben Richtung, auf die Glasplatte auf und wird zum Teil zur Flamme zurückgespiegelt. Zum anderen Teil aber durchsetzt es die Glasplatte und dringt hindurch. Bringe ich mein Auge an diese Stelle, in den Gang des durchgelassenen Lichts, so erhalte ich endlich Licht, das von der Retina, der Netzhaut des Patienten-Auges herkommt. Noch entsteht kein deutliches Bild, weil die Strahlen zu stark konvergieren; aber eine vorgesetzte Konkavlinse hebt diese Brechwirkung des fremden Auges auf – und nun entsteht tatsächlich ein klares Bild der fremden Netzhaut. Eine klare, praktisch unermeßlich wertvolle und einfache Erfindung – kein Wunder, daß sie Helmholtz bei den Augenärzten und Physiologen der ganzen Welt bekannt machte und seinen Ruf fest begründete.

Sogleich rundete Helmholtz durch eine Anzahl Versuche mit seinem neuen Instrument die Arbeit ab; er fand unter anderem, daß Licht nicht empfunden wird, wenn es den Sehnerv unmittelbar trifft – der "blinde Fleck" im Auge –; die Retina allein ist das lichtempfindliche Organ, und der Nerv leitet die Reize nur weiter. Zwischendurch griff Helmholtz auf die Nervenuntersuchungen zurück; zunächst folgte eine theoretische Grund- [533] legung dieser Arbeiten. Aus Physiker-Kreisen war ihm vorgeworfen worden, er sei bei seiner Untersuchung der Reizgeschwindigkeit nicht kritisch genug gewesen. Der elektrische Schlag, durch den er die Nerven reizte, könne möglicherweise längere Zeit dauern und so die Ergebnisse verfälschen. In einer mathematischen Untersuchung über elektrische Induktionsströme, die er an vielen Versuchen nachprüfte und bestätigt fand, wies er die Richtigkeit seiner Untersuchung nach, und man kann verstehen, wenn Du Bois schrieb: "Mir steht der Verstand still vor Deiner ungeheuren Arbeitskraft und dem Umfang Deiner Kenntnisse. Wie kannst Du nur zugleich neue Collegia lesen und solche Arbeiten zustandebringen?" Und doch bedeuteten diese Untersuchungen nur den Auftakt zu dem gewaltigen Werk, das er nun in fast fünfzehnjähriger Arbeit ausbaute: zu dem großartigsten Lehrgebäude der Sinnesempfindungen, der physiologischen Optik und Akustik. Im Herbst 1851 wurde er zum ordentlichen Professor ernannt, und sein Habilitations-Vortrag – über die Gesichtsempfindungen – schlug zum erstenmal dies Thema an. Optik, hauptsächlich physiologische Optik, füllte die meiste Zeit der folgenden Jahre aus. Bau und Wirkungsweise des Auges als optisches Instrument beschäftigten ihn. Er erfand das Ophthalmometer, ein geistreiches Instrument zur Bestimmung der Krümmung der Hornhaut, und entdeckte, daß die "Akkommodation" – die Einstellung des Auges auf nähere oder fernere Gegenstände – durch stärkere oder schwächere Krümmung der Augenlinse entsteht; die anatomische Erklärung dieses Vorganges, die er gab, wird heute noch im wesentlichen anerkannt. Zwischendurch fand er noch Zeit, eine rein mathematisch-physikalische Arbeit, wieder über elektrische Induktionsströme, auszuarbeiten, Arbeiten über Muskel- und Nervenvorgänge auszuführen und die Erhaltung der Kraft in Einzelheiten wesentlich auszubauen und zu präzisieren. Eine ungeheure Arbeitsleistung, die auch körperlich eine gewisse Überanstrengung bedeutete; durch schwere Migräne-Anfälle verschaffte sich der Körper gewaltsam die notwendige Ruhepause. Im Herbst 1852 besuchte Helmholtz die Naturforscher-Versammlung in England und lernte, nun schon selbst ein Mann von Ruf und Namen, eine Reihe der großen englischen Forscher kennen – von hier stammt seine lebenslange Liebe zu England. Vor allem Faraday macht einen unvergeßlichen Eindruck: "Das waren für mich große und angenehme Augenblicke. Er ist einfach, liebenswürdig und anspruchslos wie ein Kind; ein so herzgewinnendes Wesen habe ich bei einem Manne noch nicht gesehen. Übrigens war er äußerst zuvorkommend, zeigte mir selbst alles, was zu sehen war. Das war aber wenig, denn einige alte Stücke Holz, Draht und Eisen schienen ihm zu den größten Entdeckungen zu genügen." Traurige Gründe zwangen Helmholtz, Königsberg zu verlassen und sich um den frei werdenden Lehrstuhl für Anatomie in Bonn zu bewerben. Seine Frau schien [534] das rauhe Klima nicht vertragen zu können; der Beginn eines schweren Lungenleidens zeigte sich, und er erhoffte in dem milden rheinischen Klima Besserung für sie. So kehrte er noch einmal zur längst verlassenen Medizin zurück – und in seiner Weise war es ihm unmöglich, dies ihm doch fremde Gebiet zu betreten, ohne selbst wenigstens ein paar neue Arbeiten zustande zu bringen, die zwar nicht die Tiefe und Bedeutung der physiologischen Untersuchungen besitzen, aber doch bemerkenswert sind: Über die Bewegung des Brustkastens und der Armmuskeln. Daneben liefen die physiologischen Arbeiten; er hatte ein Handbuch der physiologischen Optik zu schreiben übernommen, aber es schritt nur langsam fort, "weil ich mich verleiten ließ, noch neue systematische Messungen auszuführen, namentlich an lebenden Augen, bei denen sich eigentlich nur so viel herausgestellt hat, daß die Formen der Augen so unregelmäßig sind, daß genaue Messungen gar nicht lohnen. Dann habe ich noch viel mit Farben experimentiert..." Ein großes Gebiet durchforschte er so in immer erneuten Untersuchungen der physiologischen Optik – es war wiederum ein ganz neu zu erschließendes Gebiet, das einem Forscher von Helmholtz' Gründlichkeit und Originalität mehr als genug Arbeitsstoff geben mußte. Aber die unerschöpfliche Fülle seines Genius – und seine einzigartige Fähigkeit, verschiedene Forschungsgebiete gleichzeitig zu bearbeiten – sie zwangen ihn, wieder ein neues Arbeitsfeld hinzunehmen und es in den folgenden Jahren auszubauen. Zu der physiologischen Optik gesellten sich seine grundlegenden akustischen Arbeiten. 1856 begann er seine Arbeiten über Tonempfindungen – nun nicht mehr überraschend, bei seiner ganzen Art, daß er mit aller Strenge der mathematischen Theorie wie mit allem Rüstzeug des Arztes an seine Aufgabe heranging und sie immer wieder durch mühselige Experimente unterstützte, untermauerte und nach jeder Richtung sicherte. Und zu allem anderen förderte das letzte Bonner Jahr noch eine rein mathematische Arbeit: Über die Wirbelbewegungen in Flüssigkeiten zutage, die sehr bekannt geworden ist und zu Helmholtz' schönsten und schwierigsten Arbeiten überhaupt zählt. Die Bonner Zeit mußte ihrer Natur nach eine Episode bleiben; Helmholtz war Physiker und Physiologe, nicht Anatom. So folgte er schon 1858 einem Ruf nach Heidelberg, an den physiologischen Lehrstuhl der damals unbestritten führenden deutschen Universität. In großzügiger Weise hat die badische Verwaltung dort all seine Wünsche erfüllt und sogleich ein neues Institut für ihn erbaut. Die Augen der gesamten wissenschaftlichen Welt waren nach Heidelberg gerichtet – der süddeutschen lebhaften Stadt, dem internationalen geistigen Zentrum, beherrscht von drei strahlenden Namen: Bunsen, Kirchhoff und Helmholtz, deren gemeinsames Wirken für die Stadt eine Glanzzeit ohnegleichen bedeutete, "wie sie selten für eine Universität da war und nicht leicht wiederkehren wird". Die ersten Jahre der hoffnungsfroh begonnenen Heidelberger Zeit allerdings bedeuteten einen tragischen Tiefpunkt im Leben des großen Forschers. Bald nach der Übersiedlung starb sein Vater, kurz darauf, nach langer Krankheit, seine Frau – [535] mit zwei kleinen Kindern blieb er allein zurück. Die schmerzliche Trauer, die Nachwirkungen der Aufregung und übermäßigen Arbeit der letzten Jahre waren zu viel für ihn. Ohnmachtsanfälle und Erschöpfung warfen den einsamen Mann nieder. Er war am Ende seiner Kräfte. Zum erstenmal in seinem Leben versagte die Arbeitsfähigkeit und nahm ihm damit die Möglichkeit, sich durch gesteigerte Anspannung über den Schmerz und die plötzliche Leere hinwegzutäuschen. Ein längerer Aufenthalt bei Thomson in England richtete Helmholtz ein wenig auf – aber nach seiner Rückkehr wurde die Einsamkeit um so schwerer. "Ich mußte deshalb", so schrieb er, "ernstlich daran denken, eine neue Ordnung der Dinge herbeizuführen, und sollte dies einmal geschehen, so war es für alle Beteiligten am besten, es bald zu tun. Schließlich ist es schneller gekommen, als ich selbst vermutet hatte, denn wenn die Liebe erst einmal Erlaubnis erhalten hat, aufzukeimen, fragt sie nachher die Vernunft nicht mehr, wie schnell sie wachsen darf..." Am 16. Mai 1861 heiratete er Anna von Mohl, eine geistig sehr bedeutende, lebendige, weltgewandte Frau. Wir wissen, daß "weißes Licht" nicht einheitlich, sondern als ein Gemisch der Regenbogenfarben aufzufassen ist, und daß man zum Beispiel das Sonnenlicht durch ein Glasprisma wieder in seine Farben zerlegen kann, in ein leuchtendes, abgetöntes Band, ein Spektrum von Rot über Grün nach Violett verlaufend. Bestimmend für den Farbeindruck der reinen Farben ist zunächst die Wellenlänge des Lichts; sie ist für Rot am größten (7,3 zehntausendstel Millimeter) und für Violett am kleinsten (etwa 4 zehntausendstel Millimeter), und wir wissen auch, daß unser Auge nur einen verschwindend kleinen Wellenlängenbereich der elektromagnetischen Wellen – die von den Radiowellen bis herunter zu den Röntgenstrahlen und radioaktiven y-Strahlen reichen – als Licht empfindet. Die entscheidende Tatsache aber ist die: unser Auge empfindet keine "Lichtakkorde" – es verschmilzt verschiedene Lichteindrücke zu einer einheitlichen Farbe. Schlägt man die Töne c und e auf dem Klavier an, so hört das Ohr einen Akkord, in dem die Einzeltöne deutlich unterscheidbar sind – es verschmilzt die beiden beileibe nicht zum Zwischenton d. Aber wenn man dem Auge gleichzeitig reines Rot und reines Gelb anbietet, so haben wir den zwingenden Eindruck, Orange zu sehen, ein Licht von mittlerer Wellenlänge. Physiologisch, für unsere Farbempfindung, sind die beiden durchaus gleich. Physikalisch, als elektromagnetischer Schwingungsvorgang, ist nicht die geringste Verwandtschaft zwischen dem Lichtgemisch Rot-Gelb und der einheitlichen Wellenlänge Orange. Durch eine große Reihe sehr sauberer Versuche hat gerade Helmholtz diese Tatsachen bewiesen, und die Meinung von Brewster und auch Goethe, daß zum Beispiel rotes Licht sich beim Durchgang durch blaues Glas ein wenig bläulich färbt, einwandfrei widerlegen können. Aber nicht allein dies ist bemerkenswert – was noch viel erstaunlicher ist: die ganze unübersehbare Fülle von Farbabstufungen läßt sich durch Mischung aus nur [536] drei Grundfarben darstellen; aus Rot, Grün und Violett etwa, in geeigneter Weise gemischt, läßt sich jede beliebige Farbe in jeder beliebigen "Sättigung" erzielen. Die Helmholtzsche Theorie des Farbensehens – in ihr sind Gedanken des scharfsinnigen englischen Arztes Thomas Young vom Beginn des neunzehnten Jahrhunderts wiederaufgenommen und wesentlich weitergeführt – nimmt nun an, daß jede Lichtwelle beim Auftreffen auf die lichtempfindlichen Netzhautzellen, die Zapfen, dort einen dreifachen Reiz auslöst, der im Gehirn zur Rot-, Grün- und Violett-Empfindung führt; daß also gewissermaßen im Sehzapfen eine Rot-, eine Grün- und eine Violett-Substanz vorhanden sein müsse. Nur die Intensität dieser drei Reize ist für jede einfallende Lichtschwingung verschieden; langwelliges Licht wirkt vorzugsweise auf die Rot-Substanz und beeinflußt die beiden anderen kaum; dem Gehirn wird also der Eindruck "Rot" in fast vollkommener Reinheit übermittelt. Licht von etwas kürzerer Wellenlänge regt die Rot- und die Grün- Substanz stark, die violette wenig an – wir empfinden die Mischfarbe Gelb, und es ist nach dieser Theorie dann selbstverständlich, daß in der Empfindung nicht unterschieden wird, ob dem Auge Rot und Grün gleichzeitig – also zwei verschiedene Wellenlängen – oder nur reines Gelb – also eine einzige Wellenlänge, physikalisch reines Licht – angeboten wird, da eben auch das physikalisch reine Gelb nur als gleichzeitige Anregung von Rot- und Grün-Empfindung auf das Gehirn wirken kann und gesehen wird. Die Theorie ist bestechend einfach; sie erklärt gewisse Kontrasterscheinungen (die "negativen Nachbilder") und auch manche Fälle von Farbenblindheit ohne Schwierigkeit; andere Punkte freilich bleiben schwerer verständlich (gleichzeitiger, "simultaner" Kontrast). Sie ist auch nicht unwidersprochen geblieben. Aber ganz abgesehen von ihrer heutigen Bedeutung – Helmholtz' Farbentheorie ist, worauf unter anderen von Kries hingewiesen hat, aufschlußreich und charakteristisch für sein gesamtes Denken. Sie ist gekennzeichnet durch ein Minimum an Voraussetzungen, auf den eigentlichen Sehvorgang ging Helmholtz gar nicht weiter ein; der mathematische Zusammenhang war es, der ihn besonders interessierte. Daß man wirklich durch drei Farben die ganze unendliche Skala darstellen kann und daß dieser Zusammenhang sich mathematisch fassen, sich sozusagen durch eine Gleichung mit drei Veränderlichen darstellen läßt – das ist es, was dies mathematische Genie so fesselte, und der Satz, daß "eine Wissenschaft in dem Grade Wissenschaft ist, als Mathematik in ihr enthalten ist", wird ihm zur Wahrheit und zum Wesentlichen. Daß die Farbempfindungen sich gewissermaßen in drei Dimensionen fassen lassen, daß sie eine dreifältige Menge bilden, dieser Zusammenhang fesselte ihn so sehr, daß er die optischen Empfindungen oft in Parallelen zu den drei Dimensionen des Raums gesetzt hat, ohne sich allerdings hierbei jemals in vielleicht naheliegende Spekulationen zu verirren. Noch ein anderer Zug in Helmholtz' Gedankenwelt prägt sich auch der Lehre von der Gesichtsempfindung ein. Es ist seine starke – überstarke? – Bewertung [537] der Erfahrung, der Erlernbarkeit. Er war sich dessen wohl bewußt, daß etwa Weiß –farblos – durchaus als einfacher, grundlegender Eindruck erscheint und daß seine Theorie, die eine ursprüngliche Weiß-Empfindung ja nicht kennt, sondern sie immer als Rot-Grün-Violett-Mischung auffaßt, dem normalen "natürlichen" Empfinden widerstrebt. Aber er hielt es nicht für nötig, seine Anschauung sozusagen mit einer zusätzlichen "Weiß-Hypothese" zu belasten; die tausendfältige Erfahrung von Kindheit an erklärt ihm zur Genüge die scheinbare Sonderstellung der farblosen Weiß- oder Grau-Empfindung. Noch stärker prägt sich die Rolle der Erfahrung in seiner Lehre von der Raumwahrnehmung aus. Die vorher und nachher oft vertretene "nativistische" Theorie ging davon aus, daß auf Grund angeborener Fähigkeiten das Auge neben Helligkeit und Farbe auch einen "Entfernungseindruck" der Gegenstände empfängt; daß also der optischen Empfindung gleich ein Etikett über die "räumliche Lage des Gegenstandes" angeheftet sei. Aber gegen "angeborene Fähigkeiten" hat Helmholtz immer protestiert, sie erschienen ihm überflüssig und nutzlos, und so meint er, die Raumvorstellung entwickle sich erst nach und nach auf Grund unserer Erfahrungen; der Tastsinn besonders spielt eine große Rolle beim Aufbau der räumlichen Anschauung. Auch hier wieder hat die Forschung zu einem Kompromiß zwischen extrem "nativistischer" und der Helmholtzschen "empiristischen" Theorie geführt. Der physiologischen Optik schloß sich die physiologische Akustik an; auch sie das grundlegende und bis heute richtunggebende Werk, auch sie das breit angelegte Fundament einer ganzen Wissenschaft, und wieder mit der großartigen, universalen Fülle seiner Kenntnisse aller Gebiete geplant und durchgeführt. So entdeckte er die Rolle der Obertöne; er fand, daß eine schwingende Geigensaite zum Beispiel nicht nur den lauten, normalen Ton erzeugt, sagen wir das "a", sondern daß sie gleichzeitig eine Reihe weiterer Töne, die zwei-, drei-, vier-, fünfmal so schnell schwingen, aussendet: die Obertöne. Und das stärkere oder schwächere Vorhandensein dieser Obertöne, so erkennt er, ist ausschlaggebend für den rein ästhetischen und so schwer faßbaren Begriff der "Klangfarbe" eines Instruments; er wandte seine Erkenntnis auf die menschliche Stimme und die Vokale an, er berechnete – mathematisch ungeheuer schwierig – die Luftbewegung in offenen Pfeifen, und er schuf endlich eine Theorie der Tonleiter und eine Theorie des Hörens: die Resonanz-Theorie. Wie der physiologischen Optik eine Untersuchung über den Bau des Auges voranging, so unternahm er es hier, zunächst das Ohr anatomisch zu untersuchen und es als akustisches Instrument zu begreifen. Er erkannte die Bedeutung der am Trommelfell aufsitzenden Knöchelchen: Hammer, Amboß und Steigbügel, die ein präzises Hebelsystem darstellen, um die Schwingungen des Trommelfells – die durch die auftreffenden Schallwellen erzwungen werden – mit geringerer Schwingungsweite und dafür verstärkter Kraft weiterzugeben. Und er fand schließlich in den rund 25 000 Faserzellen des "Cortischen Organs" nach seiner Meinung die eigentlichen Hörorgane. Wie eine [538] Stimmgabel, die man auf das Klavier stellt, nur bei einem ganz bestimmten Ton mitschwingen wird – ihr "Resonanzton", derselbe, den sie selbst aussendet, wenn sie angeschlagen wird –, so soll jede dieser Faserzellen nur für eine ganz bestimmte Schwingungszahl "ansprechen" und zum Mitschwingen erregt werden und dadurch über den Hörnerv die Erregung an das Gehirn weitergeben. Der Geigenton "a" etwa, der unser Trommelfell trifft, bringt erstens die Faser mit dem gleichen Ton "a" zum Schwingen; zudem aber auch alle die Fasern, die den vorhandenen Obertönen entsprechen; sie leiten die Reize weiter, und wir hören den Ton "a," in der charakteristischen – wie gesagt durch die Obertöne bedingten – Klangfarbe. So weit die Hörtheorie, die ebenfalls noch heute nicht verdrängt worden ist, wenngleich es nicht an Versuchen fehlte, andere an ihre Stelle zu setzen. Aber Helmholtz drang weiter vor; er überschritt, durch seine Erkenntnisse fast zwangsläufig getrieben, die Grenze zwischen Ästhetik und Wissenschaft und prüfte, ob sich die Harmonie der Töne auf regelmäßige, die Disharmonie auf unregelmäßige Schwingungen zurückführen läßt, und glaubte die Frage bejahen zu müssen. Gerade seine Arbeiten der letzten Jahre zeigen einen immer stärker ausgeprägten Zug, ein Problem nicht starr fachlich zu behandeln, nicht eng, sondern es philosophisch, besser erkenntnistheoretisch zu durchdringen. Die Reife und Sicherheit seiner Persönlichkeit kommt nun in Zielsetzung und Art der Arbeit zur Geltung. Immer mehr fällt alle Beschränkung, alle Äußerlichkeit und alle zufällige Bedingtheit ab, und wunderbar klärt und rundet sich das Bild des großen Mannes. Er hat die physiologische Akustik abgeschlossen – die, obgleich er sieben Jahre daran gearbeitet hat, "äußerst amüsant gewesen ist", weil er weiter, als er selbst zu hoffen wagte, in das Gebiet der Musik mit seinen Theorien eindrang. "Wenn man aus einem richtigen allgemeinen Prinzip die Folgerungen in den einzelnen Fällen seiner Anwendung entwickelt, so kommen immer neue Überraschungen zum Vorschein, auf die man vorher nicht gefaßt war. Und da sich die Folgerungen nicht nach der Willkür des Autors, sondern nach ihrem eigenen Gesetz entwickeln, so hat es mir oft den Eindruck gemacht, als wäre es gar nicht meine eigene Arbeit, die ich niederschreibe, sondern als ob ich nur die Arbeit eines anderen niederschriebe."

Die zweite Heirat ist die große Zäsur im Leben des Gelehrten; schon längst weltberühmt unter den Männern vom Fach schickte er sich nun an, die Erfolge seiner Arbeit auch nach außen hin zu ernten; seinem wissenschaftlichen Ruhm gesellten sich die äußeren Ehrungen. Vielleicht sind die Heidelberger Jahre seine glücklichsten und erfolgreichsten gewesen. Er beendete endlich, in weitgespannter Zusammenfassung, die Arbeiten am optischen Handbuch und an der physiologischen Akustik. Es ist kein Wunder, daß Helmholtz die physiologischen Untersuchungen zum Abschluß bringen wollte. Nicht nur das ist der Grund, daß sie sich schon zu lange hinzogen – die Wissenschaft, die er selbst mit begründete, war mittlerweile [539] mächtig gewachsen. Nicht einmal Helmholtz selbst war es möglich, noch alle Einzelheiten des weit verzweigten Gebiets zu übersehen – der Begründer verlor die Macht über seine eigene Schöpfung. Einzigartig in der Geschichte der Wissenschaft und von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des großen Forschers war seine Reaktion auf diese Entwicklung, zu der sich fast jeder wirklich neue Wege einschlagende Wissenschaftler einmal zu stellen hat. Als Fünfzigjähriger, auf der Höhe seines Ruhms als Physiologe – in einem Alter und einer Stellung, in dem fast notgedrungen die eigene Forschertätigkeit mehr und mehr zurücktreten mußte, wandte er sich mit unverminderter Arbeitskraft einer neuen Disziplin zu: der mathematischen Physik. Als Nachfolger von Magnus übernahm er den physikalischen Lehrstuhl an der Berliner Universität; wieder war es Du Bois, der seinen alten Freund für Berlin zu gewinnen suchte, und diesmal ging das preußische Unterrichtsministerium auf alle Forderungen ohne Schwierigkeiten ein. So schloß sich der Kreis, so kehrte der große Mann endlich zur Leidenschaft seiner Jugendjahre zurück, zur reinen Physik, der immer seine Gedanken und seine Liebe gehört hatten. Mit allen Ehren empfangen, hielt er seinen Einzug in die Reichshauptstadt.

Es waren vor allem elektrodynamische Arbeiten, die ihn zunächst fesselten, experimentelle und theoretische Untersuchungen; aber noch immer blieb er "Meister auf vielen Gebieten, durchdringender und umfassender Kenner im Gesamtgebiet der mathematisch-naturwissenschaftlichen Forschung" – seiner staunenswerten Fähigkeit treu, die verschiedensten Fragen in buntem Durcheinander zu behandeln, wie sie sich seinem Blick boten. So folgten Arbeiten über die Leistungsfähigkeit der Mikroskope, in denen er zum gleichen, noch heute gültigen Resultat wie Abbe in Jena gelangt: Die Mikroskope können nur Gegenstände scharf sichtbar machen, die mindestens ungefähr so groß wie die Lichtwellenlänge sind. So untersuchte er optische Fragen (Dispersion), so kam er wieder auf physiologische Arbeiten zurück, so faßte er auch als erster in einem Londoner Vortrag zum Gedächtnis von Faraday den großartigen Gedanken, daß es "Elektrizitäts-Atome" geben müsse: die Elektronen, wie wir sie heute nennen, kleinste, unteilbare Einheiten der Elektrizität; eine Vorstellung, die eigentlich erst in unserer Zeit ihre grundlegende Bedeutung erwiesen hat. So wendete er das Energieprinzip auf die Gedankenreihen der theoretischen Wärmelehre, der Thermodynamik, an und benutzte die erhaltenen Gleichungen zur Berechnung galvanischer Elemente. Gerade diese thermodynamischen Arbeiten, die in den berühmten Helmholtz- [540] Gibbsschen Gleichungen gipfelten (der Amerikaner Gibbs hat dieselben Probleme behandelt, und ohne voneinander zu wissen, haben die beiden Forscher das gleiche Resultat, nicht nur inhaltlich, sondern auch der mathematischen Form nach erhalten – ein wunderbares Beispiel der Folgerichtigkeit und des beinahe "eigenen Lebens der physikalischen Gesetze"), gehören zu Helmholtz' tiefsten und weitesten tragenden Untersuchungen. Und auch die letzte seiner großen Untersuchungen, an der er noch in seinem Todesjahr gearbeitet hat, ist dazu zu rechnen: die Untersuchung über das "Prinzip der kleinsten Wirkungen", in dem er den Schlüssel zur tieferen, umfassenderen physikalischen Erkenntnis ahnte. Wirklich hat es in der neuesten Entwicklung der Physik eine überraschende Hauptrolle gespielt. So griff er mit den wesentlichsten seiner Forschungen noch einmal am Ende seines Lebens zurück auf die große Tat seiner Jugend – das Gesetz von der Erhaltung der Energie. So oft hatten ihn seine Arbeiten über das begrenzt Fachliche hinausgeführt; die sinnesphysiologischen Arbeiten vor allem zwangen ihn geradezu, sich auch in philosophischer, erkenntnistheoretischer Hinsicht Rechenschaft abzulegen. "Wie ein Physiker Fernrohr und Galvanometer untersuchen muß, mit denen er arbeiten will, sich klarmachen, was er damit erreichen, wo sie ihn täuschen können, so schien es mir geboten, auch die Leistungsfähigkeit unseres Denkvermögens zu untersuchen." Und wie in seinen physiologischen Arbeiten, so maß er auch hier der Erfahrung die wesentliche Rolle zu. Die Sinnesempfindungen sind nur Zeichen für die Beschaffenheit der Außenwelt – Zeichen, die nicht von vornherein eine bestimmte, eingeborene Bedeutung für uns besitzen. Ihre Deutung muß durch Erfahrung gelernt werden. Die Frage, auf die alle Erkenntnistheorie immer hinauslaufen wird: "Wie ist Mathematik, Geometrie (und auch Logik) möglich, sind es dem Menschen angeborene Fähigkeiten, von irgendeinem unerforschbaren Höheren unserem Geist a priori innewohnend, oder sind auch sie nur erlernt, aus der Erfahrung mehr oder weniger unbewußt abgeleitet?", diese Frage, die Kant im ersten Sinne für das "a priori" beantwortet, entschied Helmholtz in aller Schärfe im anderen Sinn. Auch die Geometrie ist eine Erfahrungswissenschaft. Ihre Euklidischen Axiome, ihre Grundvoraussetzungen sind nicht denknotwendig – wir halten sie nur dafür, weil die Beschaffenheit unserer begrenzten Außenwelt uns gerade auf diese, auf die Euklidischen Axiome führt. Aber Helmholtz hielt eine nicht-euklidische Geometrie – einen "gekrümmten Raum" – nicht nur für denkbar, sondern sogar für anschaulich vorstellbar, und er berührte sich in dieser berühmten Abhandlung auf fast erschreckende Weise mit der Gedankenwelt der allgemeinen Relativitätstheorie, für die uns heute eine Reihe nicht fortzuleugnender Tatsachen zu sprechen scheinen. Ja wenn man so sagen darf, Helmholtz geht noch einen Schritt weiter in der Richtung der modernen Naturphilosophie und Physik; er kommt zu dem Schluß, daß zwar das Kausalgesetz notwendigerweise von uns [541] "gewünscht" werden muß. – "Es spricht das Vertrauen auf die vollkommene Begreifbarkeit der Welt aus " – aber entscheiden, ob es gilt oder nicht, kann auch hier nur die Erfahrung. "Für die Anwendbarkeit des Kausalgesetzes aber haben wir keine weitere Bürgschaft als seinen Erfolg" (und wer kann heute in der Quantenmechanik noch von der vollkommenen Begreifbarkeit der Welt – im alten Sinne – sprechen?). Es hat wohl wenig Sinn, in den Schriften der alten Denker nach Vorausahnungen der heutigen Erkenntnisse zu suchen; es besagt zu wenig, so leicht man auch Analogien finden mag. Aber in Helmholtz' Anschauungen, wie wir sie eben skizzierten – in Sätzen wie: Es hat keinen Sinn, nach der Substanz forschen zu wollen, wahrnehmbar ist nur das Gesetz; in seiner Vorhersage, daß wir auf eine weitere Zerlegung der chemischen Elemente gefaßt sein müssen, in all dem liegt ja mehr als bloße Analogie. Sie sind ein Zeichen jener weisen und gewollten Beschränkung auf das Beobachtbare, die die Physik im Taumel der Entwicklung nach Helmholtz und in seiner Zeit so häufig vergessen hat und die zurückerobert zu haben die große Tat der heutigen Männer des letzten Jahrzehnts gewesen ist. Ein Zeichen sind sie jener stolzen Bescheidenheit, die im Erforschen der Tatsachen und der sie verbindenden Gesetze allein die Aufgabe der Naturforschung sieht – die keine Mystik und auch keinen romantischen Rationalismus nötig hat, das Geheimnisvolle, Unerschöpfliche der Natur zu verstehen. Helmholtz ist immer der festen Gewißheit gewesen, daß im letzten Grunde der Künstler und der Wissenschaftler dieselben Aufgaben zu leisten – daß sie Wahres, Gesetzmäßiges zu erkennen und darzustellen haben. So klärt und rundet sich das Bild des Forschers – der nicht nur ein Gelehrter war, sondern ein Weiser – von dem nur ein Eindruck bleibt: der eines verstehenden, gütigen Menschen.

|