|

[Bd. 3 S. 113]

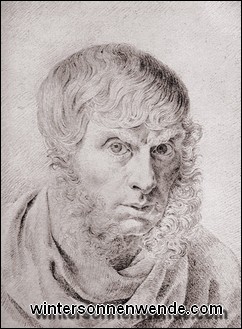

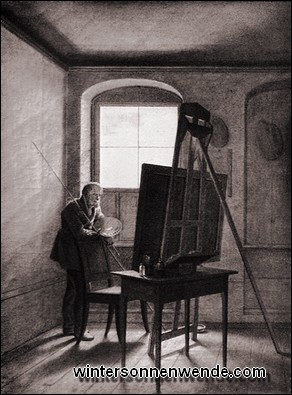

Beide Künstler sind Pommern. Friedrich ist 1774 in Greifswald, Runge 1777 in Wolgast geboren. Der Weg ihrer Ausbildung ist ungefähr der gleiche gewesen. 1794 geht Friedrich, 1799 Runge auf die Akademie nach Kopenhagen. Beide wenden sich von dort nach Dresden, Friedrich schon 1798, Runge drei Jahre später. Vorübergehende Unterbrechungen des Aufenthalts abgerechnet, ist Friedrich in Dresden geblieben, an dessen Akademie er nach vielem Kampf und harter Not 1816 Professor wurde. Runge zog 1804, als er geheiratet hatte, nach Hamburg zurück, wo er schon vor dem Kopenhagener Aufenthalt bei seinem Bruder Daniel gewesen war. Es sollten ihm dort nur noch wenige Jahre vergönnt sein. 1810 fiel er der Schwindsucht zum Opfer. Er ist im Augenblick der höchsten Erwartungen, als ein noch Unvollendeter gestorben. Friedrich hat sein Werk zu Ende bringen können. Aber über seinen letzten Lebensjahren liegt der Schatten des Wahnsinns. Er starb 1840. Doch längst ehe der Tod sein Leben auslöschte, hatte der gewandelte Geist der Zeit ihn für die Deutschen in Vergessenheit gebracht. Er starb als ein mehr denn ein Jahrzehnt so gut wie Verschollener. Auch das Gedächtnis an Runges Kunst war bald nach seinem Tode fast völlig verschwunden. Als die Treue des Bruders Daniel im Todesjahre Friedrichs die Hinterlassenen Schriften Philipp Otto Runges in zwei Bänden herausbrachte, haben sie keine spürbare Wirkung mehr ausgeübt. Beide, Runge und Friedrich, mußten erst von der Wissenschaft im Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wiederentdeckt werden. Sowohl Runge wie Friedrich haben ihre Lehrzeit an Akademien durchgemacht, Friedrich ist sogar, um sein Leben fristen zu können, Professor an einer Akademie [114] geworden, aber beide sind sie, wie nach ihnen fast alle entscheidenden Künstler des neunzehnten Jahrhunderts, im Gegensatze zu den Akademien groß geworden. Sie haßten den akademischen Wahn, das Genie durch die Regel ersetzen zu können, und widerstrebten dem akademischen Aberglauben, daß es kein anderes Kunstideal gäbe als das antike. Denn die Kunst, die sie ans Licht bringen wollten, konnte nur im Gegensatze zur akademischen Regel und zum antikischen Kunstideal entstehen. Daher sind zwar beide Künstler, weil es keine andere Möglichkeit des Lernens gab, an Akademien gegangen, aber innerlich als Revolutionäre, und kein Überredungsversuch hat sie bewegen können, auch noch die Mutterländer der Akademien, Italien oder Frankreich, aufzusuchen. Indessen, hier gilt es schon, einen Unterschied zwischen Friedrich und Runge aufzuzeigen. Unter den Werken Friedrichs wird man keines finden, darin sich selbst nur eine unbewußte Nachwirkung des akademischen Klassizismus entdecken ließe. Im Werke Runges hingegen begegnet man klassizistischen Elementen. Seine "Tageszeiten" sind das Hauptbeispiel. Zwar hebt sich ihr Lebensgehalt weit über das hinaus, was der Abgott der Akademien, Anton Raphael Mengs, und seine Sippe geschaffen haben. Aber die klassizistischen Züge sind doch da und sie bewirken, daß es leichter wird, im rein Formalen von Mengs zu Runge als von Mengs zu Friedrich zu finden. Das ist um so bemerkenswerter und erklärungsbedürftiger, als von Runge antiklassizistische Äußerungen von einer Radikalität des Gedankens überliefert sind, für die wir bei Friedrich kein Zeugnis haben. Im Jahre 1801 hatten die "Weimarer Kunstfreunde", das heißt Goethe und Heinrich Meyer, zur Belebung der Künste ein Preisausschreiben herausgehen lassen, in dem die Themen gegeben und zwar der antiken Mythologie entnommen waren. Auch Runge hatte sich mit einer Komposition "Achill im Kampfe mit Skamandros" beteiligt. Seine Zeichnung war abgelehnt worden. Die Ablehnung mag Runge gereizt haben, aber sie ist nicht die einzige Ursache gewesen, die den jungen Künstler zu der Erkenntnis bringt, daß die Weimarer auf dem Gebiete der bildenden Kunst "einen ganz falschen Weg" gehen, "auf welchem es unmöglich ist, irgend etwas Gutes zu bewirken... Wir sind keine Griechen mehr, können das Ganze schon nicht mehr so fühlen, wenn wir ihre vollendeten Kunstwerke sehen, viel weniger selbst solche hervorbringen, und warum uns bemühen, etwas Mittelmäßiges zu liefern?... Wie können wir nur denken, die alte Kunst wieder zu erlangen?... Wozu wäre noch die alte Mythe notwendig? Wozu noch irgend etwas, das gesagt ist? Was gesagt ist, ist vollendet". Das aufs Ganze gerichtete, das Ganze suchende Denken Runges verbietet ihm, an die Möglichkeit einer Wiedergeburt der antiken Kunst zu glauben. Man kann die Kunst nicht vom Leben trennen, das sie trug und schuf. Und in dem Maße, wie das Ganze des antiken Daseins für uns zu keiner Wiederkehr mehr zu bringen ist, ist auch das antike Kunstideal nicht mehr wiederherzustellen. Jeder Versuch in dieser Richtung scheint Runge von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber er [115] bleibt nicht dabei stehen, er geht noch wesentlich weiter. Jegliche Berufung auf Tradition wird dem von der Hoffnung auf einen "neuen Tag" erfüllten Künstler verdächtig. "Denn fragen wir uns selbst aufrichtig, ob wir bloß ein Raffaelisches Bild oder die Raffaelische Kunst... verlangen? Wir müssen doch sagen, wir fordern mehr – oder wir fordern gar nichts." Um dieses "Mehr" willen, daß es einen freien Beginn finde und auf den Weg komme, kann Runge nichts Geringeres wünschen als den völligen Untergang alles Alten. Denn dermaßen verkrustet in übereinkömmlicher Geschmäcklerei erscheinen ihm die Kunsturteile, dermaßen sinnlos und künstlich der ganze herrschende Kunstbetrieb, dermaßen hemmend die ungeheure Bürde der überkommenen Traditionen, daß er für die einzige Rettung aus dieser Not nur noch den Durchgang durch die radikale Traditionslosigkeit halten kann. Einen Jüngsten Tag ersehnt er, der alles verschlänge, "so daß auch gar keine Spur von all den Vortrefflichkeiten heutigen Tages nachbliebe". Denn es ist nun so weit gekommen, daß die Kunst "erst recht wieder verachtet, für ganz unnütz gehalten werden muß, ehe wieder was daraus werden kann". Runge ist unter den bildenden Künstlern der erste, der das moderne Schicksal der Kunst, in völlig traditionslose Räume eintreten und damit ganz auf die schöpferische Subjektivität gestellt sein zu müssen, bewußt erlebt. Den Kampf gegen den Traditionalismus, dessen Hochburgen die Akademien, dessen Vorkämpfer die sogenannten Kenner waren, haben bereits die Stürmer und Dränger geführt. Aber während es jenen nur auf die Befreiung von der Last der Traditionen, auf die Rechtfertigung des "Originalgenies" ankam, geht es Runge niemals um die bloße Erlösung der schöpferischen Subjektivität. Daß in der gegebenen Lage das Subjektive "am fruchtbarsten bleibt", begründet auch er. Aber er weiß doch zugleich: es reicht nicht hin, daß "das Objektive uns kalt macht und das Subjektive uns von allen Seiten erhitzt". Denn die Tragik der Lage ist die, daß sie das Erscheinen der künstlerischen Subjektivität rechtfertigt, weil sie es herausfordert, doch daß diese Rechtfertigung zunächst immer nur individuell bleibt. "Eine Reformation aber kann nur gelingen und durchdringen, wenn das ganze Geschlecht begierig ist." Der Verlust aller objektiven Bindungen ist es, der das Hervortreten der Subjektivität so gebieterisch herausfordert. Denn die geltenden erheben ausschließlich Ansprüche, ohne noch die Kraft zu lebendiger Erfülltheit zu haben und zu geben. Der Verlust ist nicht über Nacht gekommen. Er hat lange Zeit gebraucht, um zu werden, was er nun ist. Jetzt aber ist nichts mehr da, was ihn noch verdecken könnte. Die Welt scheint auf dem Punkte angelangt, wo ihr Gefahr droht, daß sie ganz der Gottlosigkeit verfalle. Die Geschichte des Menschengeschlechts stellt sich Runge dar als ein stetiger Prozeß der Entgötterung. Nach der Vielgötterei der Ägypter, der Griechen kam die katholische Religion, und die "brauchte noch vier Personen in der Gottheit, da war durch die Mutter Gottes noch das schöne Leben im Himmel, alle Heiligen kamen dahin... Die Reformation beschränkte sich auf [116] die drei Personen in der Gottheit, diese scheint nun zu Grunde gegangen... Nun wollen sich die Leute nur noch an einen Gott halten; geht aber der ihnen verloren, dann ist doch wohl kein ander Mittel, als daß nur der Jüngste Tag kommt... Wir stehen am Rande aller Religionen, die aus der katholischen entsprangen..." Der Prozeß der Entgötterung und das heißt der Entmythisierung der Welt zwang aber die Kunst in das Schicksal, immer abstrakter werden zu müssen. Gestalterin des Mythischen, in Runges Sprachgebrauch: Schöpferin "historischer Kompositionen" kann die Kunst heute nicht mehr sein. Als solche ist sie eigentlich bereits von Michelangelo zu ihrem unüberschrittenen und unüberschreitbaren Höhepunkt gebracht worden. Wozu also "durch bloße Zeichen etwas wieder hervorrufen wollen, was schon dagewesen?... Ich glaube schwerlich, daß so etwas Schönes wie der höchste Punkt der historischen Komposition war, wieder entstehen wird... es müßte denn auf einem ganz neuen Wege geschehen". Diesen neuen Weg glaubt Runge nun allerdings zu ahnen, ja zu wissen und schon beschritten zu haben, freilich wie einer, der die neuen Möglichkeiten und Aufgaben der Gestaltung stärker fühlt als schon hat. Dennoch kann ihn nichts davon abhalten, sich auf den neuen Weg zu wagen. Und der führt ihn weit ab von aller Kunst um ihrer selbst willen, die im achtzehnten Jahrhundert nach der Ablösung der Kunst von der Religion – man nannte es die Entidolatrisierung der Kunst – das Ideal der "Kunst-Kenner und Liebhaber" geworden war. "Lieber, ich weiß es ja wohl, wie schön die Kunst ist und wie herrlich sie den Menschen beschäftigt; und doch will ich kein Künstler in dieser Ansicht sein." Nach ihr ist das Ziel der Kunst der Kunstgenuß. Nichts scheint Runge aber weniger das Dasein und nun gar ein neues Dasein der Kunst zu rechtfertigen als die Ermöglichung des sogenannten Kunstgenusses. Es hat dem nach einem neuen Sinn der Kunst suchenden Künstler "entsetzlich im Kopfe gelegen", daß auch er lange nicht wußte, welche über den bloßen Genuß hinausgreifende Aufgabe die Kunst denn nun aber haben könne. Bis er erkannte, daß die Kunst "ja ein Instrument ist: wie kann denn ein Instrument der Zweck sein?" Und diese Erkenntnis tritt in innigsten Zusammenhang mit der anderen von der Entgötterung des Daseins. Solange die Welt noch Götter hatte, war der Zweck der Kunst nicht in ihr selbst gelegen. Ihre Schöpfungen waren Symbole der Gottheiten gewesen. Die Kunst wird erst dann wieder zu neuem Leben kommen, ja überhaupt erst ihren Daseinssinn, den sie verloren hat, zurückgewinnen, wenn sie, den Bezirken der reinen Künstlichkeit entrissen, wieder zur Schöpferin von Symbolen wird. In einer Welt, die sich wenn überhaupt "nur noch an einen Gott halten will", kann das aber nicht mehr auf die Weise früherer Zeiten geschehen, denen die Gottheit sich in vielen menschengleichen Gestalten verkörperte. Die Welt ist entmythisiert. Aber hat sie deshalb aufgehört, Offenbarerin Gottes zu sein? "Wenn der Himmel über mir von unzähligen Sternen wimmelt, der Wind sauset durch den weiten Raum, die Woge bricht sich brausend in der weiten Nacht, [117] über dem Walde rötet sich der Äther, und die Sonne erleuchtet die Welt; das Tal dampft, und ich werfe mich im Grase unter funkelnden Tautropfen hin, jedes Blatt und jeder Grashalm wimmelt von Leben, die Erde lebt und regt sich unter mir, alles tönet in einen Akkord zusammen, da jauchzet die Seele laut auf und fliegt umher in dem unermeßlichen Raum um mich, es ist kein Unten und kein Oben mehr, keine Zeit, kein Anfang und kein Ende, ich höre und fühle den lebendigen Odem Gottes, der die Welt hält und trägt, in dem alles lebt und wirkt: hier ist das Höchste, was wir ahnen – Gott!" "Dieses tiefste Ahnen unserer Seele, daß Gott über uns ist... diese Empfindung des Zusammenhangs des ganzen Universums mit uns", das muß in Zukunft Ursache und Inhalt der Kunst sein, oder die Kunst wird nach Runges Überzeugung überhaupt nicht mehr sein. Denn wie nur der Mensch, der in Gott gegründet ist, besteht, so auch nur das Kunstwerk, das "in unserer ewigen Existenz gegründet" ist. Die Kunst kann niemals von sich selbst, sondern immer nur von der Religion her gerechtfertigt werden. Denn es gibt für Runge nichts, das nicht in Abhängigkeit von und in Beziehung auf Gott gesehen werden müßte, es sei denn, es solle dem Verfall anheimgegeben werden. Die Kunst ist von dieser allgemeinen Daseinsbestimmung nicht ausgenommen. Nur bei solcher Bestimmtheit wird die Kunst wieder einen ihr Dasein erhaltenden Sinn empfangen, ihre Werke werden wieder Symbole werden, "Symbole von Gottes Kräften". Die Kunst zu diesem hohen Sinn zu bringen, muß der Künstler allerdings wagen, sich der "neugierigen Blicke in die Vergangenheit" zu enthalten. Er muß wagen, den gegenwärtigen Augenblick des Daseins mit allen seinen Freuden und Leiden zu erfassen. Denn nur im Gegenwärtigen offenbart sich das Leben in seiner Lebendigkeit. Und die Versenkung in die weiteste Vergangenheit und die Ahnung der fernsten Zukunft wird nur den nicht zerstören, der wieder und wieder die Gegenwart lebt. Runge ist unter den bildenden Künstlern der erste, der in der Hingabe an die Gegenwart die Voraussetzung echten Schöpfertums sieht. Aber seine Forderung hebt sich doch innerlich grundsätzlich von der scheinbar gleichen ab, die um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts unter den Schlagworten der "contemporanéité", des "être de son temps" von Frankreich ausging. Wohl konnte auch Runge meinen, daß wir "just in diesen Tagen, wenn wir uns nichts vorlügen wollen, gewiß genug daran zu tun haben, die Kräfte recht lebendig und handfest zu ergreifen, die sich uns vorüber bewegen". Aber so sehr ihm die Hingabe an die Gegenwart Vorbedingung des wahren Schöpferischen ist, so tief ihn die Lust am gegenwärtigen Leben ergreifen kann, daß er in keiner anderen Zeit leben möchte als in der seinen, so kennt er doch die ganze Schwere des Daseins in einer Zeit, die Neues gebären will, weiß, was es heißt, "im Gewühl" stehen zu müssen, "von allen Seiten gepreßt" zu werden, und das "Bilden in der lebendigen Gegenwart ist wie der Gang durch eine unendliche üppige Wildnis, es gehört dazu ein [118] unverzagter Mut und ein ununterbrochenes Aufmerken, wer etwas Ganzes herausholen will". Runges Hingabe an die Gegenwart hat noch nichts von der Verfallenheit an den Tag, die der Fortschrittsglaube des neunzehnten Jahrhunderts erzeugte. Sie ist religiös bedingt. Denn seinen Zusammenhang mit dem Universum erfährt nur, die Ahnung des allwaltenden Daseins Gottes in der Welt hat nur, wer die Welt im Jetzt und Hier erfährt, "in dem Augenblicke, da sich das ganze Leben öffnet". Doch die befreiende Macht dieses Augenblicks bleibt je und je verschlungen in die unendlichen Gefahren der Schwärmerei und des Enthusiasmus. Und Runge gesteht, daß es das Allerfurchtbarste sei, was er kenne, "in diesem Strudel unterzutauchen, und unter Tausenden kommt nicht einer wieder gesund heraus". Dennoch muß, wer das Zeitalter zu Neuem führen will, es in seinem Wesen zuvor erfahren haben. Und nur der, dem die Ahnung des Ewigen mitten aus den Strudeln der Gegenwart heraus aufging, wird die Macht haben, dem Kunstwerk selbst Ewigkeit zu geben. Die Erkenntnis von der schöpferischen Unkraft der alten Mythen für die Gegenwart, die Forderung einer neuen religiösen Sinngebung der Kunst aus dem gegenwärtigen Dasein heraus und nicht zuletzt Weise und Inhalt seines oft wahrhaft dichterisch bekannten Welterlebens bringen Runge zu dem Glauben, daß der bedeutungsvollste Gegenstand der Kunst in Zukunft die Landschaft sein werde. Ist es nicht so, daß seit dem Verfall der historisch-mythischen Kompositionen schon längst "alles zur Landschaft drängt"? Aber wenige verheißungsvolle Ausnahmen abgerechnet, hat es "eigentlich noch keine rechten Künstler darin gegeben". Um so gewisser wird es für Runge, daß die großen Aufgaben neuer symbolbildender Kraft auf dem Gebiete der Landschaft liegen werden. Nach dem Ende des Mythischen bedarf die Kunst eines Stoffes von vergleichlicher Bedeutsamkeit. Dieser Stoff muß die Grundbedingung neuen Schöpfertums erfüllen, er muß, von allen Bindungen bloßer Überliefertheit frei, dem Gegenwärtigen Raum geben, und zwar in einem so umfassenden Sinne, daß er das Ganze unseres Daseins in sich zu fassen imstande ist. Dazu hält Runge die Landschaft für fähig. Denn: "ist es nicht sonderbar, daß wir klar und deutlich unser ganzes Leben empfinden, wenn wir dicke, schwere Wolken bald dem Monde vorübereilen, bald ihre Ränder vom Monde vergoldet, bald die Wolken den Mond völlig verschlingen sehen?" Sollte es nicht möglich sein, "bloß in solchen Bildern unsere ganze Lebensgeschichte zu schreiben"? Seinen letzten Sinn findet das Kunstwerk aber immer erst, wenn es, das Ganze unseres Lebens gleichnishaft zur Gestalt bringend, in uns zugleich die Ahnung unseres Zusammenhangs mit dem Weltganzen, mit dem Universum, mit Gott auslöst. Auch zu diesem höchsten Berufe des Kunstwerks scheint Runge kein Stoff so unmittelbar geschaffen wie der, den die Landschaft bietet. An sich selbst können wir allerdings den Zusammenhang des Universums und die Macht, die ihn bewirkt, nicht darstellen. Aber wir dürfen es auch nicht. "Denn von Gott selbst sollst du dir kein Bild machen... Gott ist [119] durch kein Kunstwerk darzustellen. Aber wenn die Kunst auf dem bescheidenen Sinne bleibt, wenn sie sucht, unsere allerhöchste Ahnung unseres Zusammenhanges darzustellen, so ist sie an ihrer Stelle... Auf diese Weise könnte einst aus dieser Kunst die Landschaft hervorgehen und eine bleibendere herrliche Kunst werden." Niemand, mit Ausnahme von Carus, hat so umfassende und so tiefe Begründungen für die moderne Landschaftsmalerei gegeben wie Runge. Die Schicksalsstunde der Kunst selbst, in der Neues sich von alten und langen Vergangenheiten lösen will, scheint sie dem Künstler zugesprochen zu haben. Die Landschaft erscheint als die Erlöserin von Stoffen, die durch eine unaufhaltsame Entwicklung des Menschengeschlechts des Lebens haben ledig werden müssen und die, dennoch gebraucht, die Kunst in Runges Augen immer nur mehr künstlich machen können. Die Landschaft, die sich je und je nur dem Subjekte erschließt, das sie zu empfinden vermag, eröffnet aber auch die gegenständliche Freiheit, ohne die nach der Erschöpfung der alten objektiven Gehalte und Formen neues Schöpfertum nicht möglich sein wird. Offenbarerin des Waltens der Gottheit, die sie ist, kann die Landschaft endlich der Kunst auch wieder den religiösen Sinn geben, dessen Verlust sie selbstzwecklich und daher unfruchtbar gemacht hat. Der Inhalt der religiösen Offenbarung, in deren Dienst die Kunst durch die Darstellung der Landschaft treten soll, kann und darf aber nur – das ist Runges erster und letzter und heiligster Glaube – der christlich-protestantische sein. Und wird nicht tatsächlich, wenn die Landschaft, die Gott offenbart, den Gegenstand der Kunst bildet, die christliche Forderung erfüllt, daß von Gott selbst kein Bild gemacht werden dürfe? Ja wird nicht durch eine solche Landschaftsmalerei mit jener Forderung überhaupt erst voller Ernst gemacht? Vermeidet nicht erst die Landschaft als Mitte und Ziel des künstlerischen Schaffens jegliche Möglichkeit der Idolatrie, der alle von der katholischen Religion ausgelöste Kunst als einer ständigen Gefahr ausgesetzt blieb? Die Landschaftsmalerei in dem von Runge gemeinten Sinne hat eine neue, entidolatrisierte, christlich-protestantische Kunst begründen sollen. Alle Welt hielt das Schicksal der christlichen Kunst für besiegelt. Sollte ihr nun doch noch eine Zukunft und gerade durch dasjenige der christlichen Bekenntnisse beschieden sein, von dem die Meinung ging, daß es sich als zur Kunst so gut wie unfähig erwiesen habe? Aber es dürfte gewiß sein, daß Runge zu seiner Anschauung von den religiösen Möglichkeiten und Aufgaben einer künftigen Landschaftsmalerei nicht durch den strengen lutherischen Protestantismus hat kommen können, in dem er aufgewachsen ist und den er sich über alle Gefährdungen hinweg bis an sein Ende bewahrt hat. Entscheidend ist hier vielmehr die Berührung mit den Romantikern, vor allem mit Tieck geworden. Erst seit seiner Freundschaft mit Tieck werden in Runge das neue Landschaftsgefühl und das Wort, es zu bezeichnen, frei. Erst seither weitet sich ihm die endliche Landschaft zur unendlichen, wird ihm die Landschaft zum Ahnungsmittler des Universums, zum Erlebnismittler des Zusammenhangs [120] alles Seienden im erlebenden Ich. Durch Tieck war Runge dann auch auf Jakob Böhme gekommen, dessen tiefsinnige Mystik sich an der Natur als dem "ausgeflossenen Wort Gottes" entzündet hatte. Fraglos bedeuteten nun aber sowohl die Unendlichkeitsmystik der Romantik wie die Naturmystik Jakob Böhmes Gefährdungen der streng lutherischen Gläubigkeit. Denn die Unendlichkeitsmystik verflüchtigt die Gottvorstellung ins Unbestimmte und Personlose, die Naturmystik aber steht immer am Rande des Pantheismus, wenn sie nicht überhaupt Pantheismus ist. Runge hat diese Gefährdungen seines Luthertums wohl erkannt, und sie durchzufechten gehörte zu den schwersten Stunden seines Lebens. Aber es war dann wieder wahrhaft lutherisch, daß er die Angefochtenheit nicht fürchtete und aus ihr nicht floh, sondern in ihr aushielt. Und noch ein anderes sah Runge sehr klar. Der religiöse Sinn, den er der Kunst zu ihrem Heile geben wollte, konnte leicht zu der Folgerung verführen, daß Kunst und Religion dasselbe seien. Gab es doch Romantiker, die diese Folgerung vollzogen, die "ästhetische Kirche" verkündeten, das Erlebnis des Kunstwerks und das Gotterlebnis in eins setzten, im Kunstgenuß das Gebet entdeckten. Tatsächlich findet man auch in Runges Schriften Stellen, die auf das gleiche Ziel hinauslaufen. Aber dann doch auch wieder andere – und sie sind häufiger und entschiedener –, in denen zwar der Lebenszusammenhang von Kunst und Religion gesucht, doch zugleich die ewige Unterschiedenheit beider festgehalten, der Künstler, der Kunst und Religion zu vermischen wage, des Mühlsteins, an dem man ihn ersäufe, für würdig erachtet, kein Gebet dem Künstler dringender ans Herz gelegt wird als das der Bewahrung vor der Versuchung zur Vergötterung der Kunst. Dennoch blieb es Runge nicht verborgen, daß der Künstler im Schaffen notwendig "eine Art Abgötterei treibe und treiben müsse". Diese Qual des christlichen Schöpfers, von Michelangelo zuerst in abgründigen Versen bekannt, hat Runge in ihrer ganzen Tiefe durchlitten. Sie und die Größe der Aufgabe, die er sah, und nicht zuletzt das Widerstrebende der ihn umgebenden Welt haben ihn wohl manchmal bis zur Verzweiflung ergriffen, so daß er fragen konnte, ob es denn nichts gäbe, dagegen die Kunst "wie Dreck" erachtet werden müsse, und noch kurz vor seinem Tode, nach Jahren des unablässigsten Kampfes um die Kunst, wird ihm ein Bekenntnis möglich, das all sein Ringen ins Fragwürdige stellt: "Bilder tun es in unserer Zeit nicht, Bücher auch nicht." Denn entscheidender als beide möchten am Ende in einer Zeit, die zu Neuem will und muß, die große und starke Gesinnung und die von ihr getragenen "lebendigen Handlungen" sein. Keiner der bildenden Künstler vor Runge hat die Daseinsunsicherheit der modernen Kunst so tief durchschaut und so schonungslos sich zum Bewußtsein gebracht wie er. Nur über dem Untergrunde seines Wissens und Ahnens, Zweifelns und Suchens ist das Werk zu begreifen, das er hinterlassen hat, und in diesem Werke besonders das eine, davon Runge bis zu seinem Tode nicht loskam, um das er rang wie um das Symbol der neuen Zeit, das er in immer neuen [121] Umformungen in Angriff nahm und dessen letzte, dem Ziel schon verheißungsvoll nahe Fassung ihn doch noch so wenig befriedigte, daß er auf dem Totenbette befahl, es zu zerschneiden. Bis in die Zeit seiner Begegnung mit Tieck (1801) gehen die ersten Pläne zu diesem Werk zurück. Zunächst erprobten sie sich allerdings an einem anderen Gegenstande. Runge dachte an das Bild einer Quelle, in dem alles Erscheinende den innigsten Zusammenhang miteinander und mit dem Weltganzen ausdrücken und das dadurch im weitesten Sinne eine Quelle werden sollte, Quelle aller seiner eigenen Bilder und der ganzen neuen Kunst überhaupt. Von den Entwürfen zu dem Quellbild sind uns nur wenige erhalten, und einer ist überdies bei dem Brande des Münchener Glaspalastes untergegangen. Aber Runge

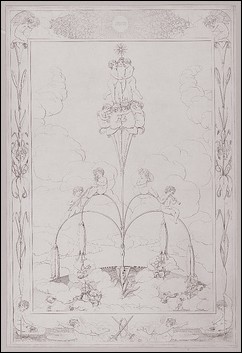

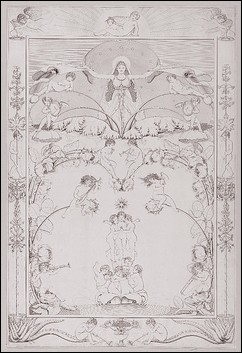

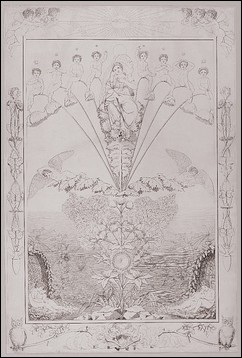

Der Weg, den Runge von der ersten Fassung der Tageszeiten in den Radierungen bis zur letzten Gestalt des "Morgens" durchschritten hat oder doch durchschreiten wollte, ist der von der Allegorie zum Symbol. Es ist hier weder möglich noch nötig, alle die Sinndeutungen anzuführen, die der Künstler selbst oder seine Freunde den Blättern gegeben haben. Sinnbilder von Morgen, Mittag, Abend [122] und Nacht sollten sie sein, aber in Einem auch der Gezeiten des Jahres, des menschlichen Lebens, wie es wird und ist, hinsinkt und vergeht, und der Offenbarung des Unendlichen in diesem Wandel des Endlichen, der Ahnung der Ewigkeit im Kreislauf der irdischen Zeit. Muttergestalten und Kinder sind die Mittler der Bedeutungen, doch auch Blumen und Gräser, Wolke und Stern. Aber wie im "Morgen" eine aufsteigende Lilie die Mitte der Komposition bildet, aus ihren seitabwärts sich senkenden Nebenkelchen wunderbarerweise Rosen fallen, wie im "Tag" ein Kornblumenkranz, der die Lilie der Höhe umschwebt, als die Krone der Komposition erscheint, deutet schon darauf hin, daß der Künstler den Blumen eine Aussagekraft und infolgedessen eine kompositionelle Gewichtigkeit zuweist, die der menschlicher Gestalten kaum nachsteht. Und in der Tat hat es Runge als seine neue schöpferische Absicht bezeichnet, die Blumen, aber auch Luft und Felsen, Wasser und Feuer, in seinen Bildern so zur Sprache und Sinnoffenbarung zu bringen wie die menschliche Gestalt, ja wenn man sich an seine Worte hält, sind ihm in seinen Kompositionen die menschlichen Gestalten nur noch Notbehelf gewesen. Denn da nicht anzunehmen sei, daß die Menschen die geheimnisreiche "Blumensprache" sofort verstehen würden, so müßten die Empfindungen, die Blumen in uns auslösen, vorläufig noch durch menschliche Gestalten verdeutlicht werden. Indessen ist es doch keineswegs allein die Sorge vor dem Mißverständnis, die Runge an der menschlichen Figur festhalten läßt, sondern es ist zutiefst im Wesen seines Schöpfertums begründet.

Im ganzen freilich sind die Tageszeiten vollkommen unklassizistisch. Denn das Gesetz, nach dem sie geworden sind, ist nicht das klassizistische der innerweltlichen Wahrscheinlichkeit. Da wachsen langstengelige Blumen aus Wolken oder unbestimmten Gründen, steigen auf wie in gläserner Starre, tragen auf zartesten Blüten und Stengeln Kinder, die in all ihrer Körperlichkeit schwerelos zu sein scheinen. Und Blüten neigen sich einander wie im Liebesverlangen zu. Andere aber sind von einer unsichtbaren Macht zu einem Kranze geflochten, und niemand vermag zu sagen, was sie zu einem so sternengleichen Schweben bringt. Da ist wohl das eine oder das andere Mal eine bestimmte irdische Örtlichkeit angedeutet, doch unversehens verliert sich der Zusammenhang mit der Erde, und unsere Phantasie wird in Räume versetzt, die, jeglicher Bestimmbarkeit entrückt, die Ahnung des unendlichen Universums auslösen. Man hat festgestellt, daß Runges Kompositionen gewisse Anklänge an Buchillustrationen des Pietismus und der Naturmystik zeigen, und Blumenkinder mochte Runge auch an der spätgotischen Tulpenkanzel des Freiberger Doms gesehen haben. Aber die Anregungen, die Runge gewiß empfangen hat, treten doch vor der eigenen Leistung zurück. Sie ist es, die den wunderbaren Zusammenklang und die geheimnisvolle Lebenseinheit alles Erscheinenden vollbringt. Ranke und Blatt, Blume, Mensch, Wolke und Stern, sie sind alle durch den gleichen Umriß [124] gebildet, der ganz Linie ist, die Wirklichkeit der Dinge fast überscharf bezeichnet und sie doch in Einem dermaßen entwirklicht, daß sie sich widerstandslos den strengen Symmetrien einfügen, die das Grundgesetz der Kompositionsordnungen sind und in dem freien Spiel der Phantasie jene "Regularität" erschaffen, ohne die der Künstler fürchtete ins bloß Unbestimmte zu fallen. Ihre geheime Mathematik wird zum Ahnungsmittler des Unendlichen. Sie, die nach Leibniz das Wesen der Musik ist, und die in jedem Zuge Leben bildende Spielkraft der Linie machen die Kompositionen musikalisch, weniger die Tatsache, daß einige der Blumenkinder musizieren. Die Figurationen der Randleisten, die die Kompositionen einfassen, sind dem Künstler am wenigsten geglückt, sie wirken hinzugefügt und bloß allegorisch und überraschen durch die Einbeziehung christlicher Symbole, von denen in den Kompositionen selbst keine Spur ist. Ursprünglich hatte Runge sich die "Tageszeiten" als Zimmerschmuck gedacht und gemeint, auf solche Weise in die Häuser der Geschmäckler und kennerischen Liebhaber die Konterbande seiner Ideen einschmuggeln zu können. Und kein Geringerer als Goethe, der die Mystik der Tageszeiten ablehnte, ihre Kunst aber bewunderte, hat vorübergehend tatsächlich die Absicht gehabt, ein ganzes Zimmer mit solchen Kompositionen Runges auszuschmücken. Als der Künstler jedoch im Meißener Dom gewesen war, der ihn "ordentlich wieder zu sich selbst bringt", da wünscht er sich für seine Kompositionen einen dem Dom vergleichlichen Ort, und er denkt an eine Kapelle vor den Toren Hamburgs, deren einziger Schmuck die als Gemälde ausgeführten "Tageszeiten" sein sollen. Unzweifelhaft würde eine sakrale Stätte den religiösen Sinn der Kompositionen erst ganz zur Geltung haben bringen können. Die "Tageszeiten" sind noch nicht Landschaften in dem Sinne, der Runge als letztes Ziel vorschwebt und der die Landschaft der menschlichen oder historischen Komposition völlig entgegensetzen wird. Aber als "Arabesken oder Hieroglyphen" bereiten sie auf die künftige Landschaft vor. Hieroglyphisch ist für die Romantiker eine Kunst, die im Endlichen das Ewige, im Irdischen das Göttliche geheimnisvoll ahnbar werden läßt. Tun das Runges Kompositionen nicht? Aber sie tun es auf eine Weise, die von dem Spielerischen, Arabeskenhaften nicht völlig frei wird. Ihr Wesen wird daher vollkommen bezeichnet, wenn man sie mit den Worten Runges hieroglyphische Arabesken oder arabeskenhafte Hieroglyphen nennt. Und damit ist auch die Grenze ihres religiösen Offenbarungsgehalts angegeben. Runge empfand diese Grenze selber. Darum drängt es ihn alsbald zu neuer Gestaltung. Vor allem galt es, zur Farbe zu finden. Es war für Runge wirklich ein Finden. Denn die Farbe hielt er keineswegs für eine bloße Zutat, sondern für das wunderbarste Geheimnis des Erscheinenden, für die "letzte Kunst, die uns immer noch mystisch ist und bleiben muß". Im tiefsinnigen Sichversenken in ihr Mysterium wird ihm das Dasein der drei Grundfarben zur Offenbarung der [125] Dreieinigkeit. Denn: "das Licht oder Weiß und Finsternis oder Schwarz sind keine Farben, das Licht ist das Gute und die Finsternis ist das Böse; das Licht können wir nicht begreifen und die Finsternis sollen wir nicht begreifen: da ist den Menschen die Offenbarung gegeben und die Farben sind in die Welt gekommen, das ist Blau, Rot und Gelb... Blau hält uns in einer gewissen Ehrfurcht, das ist der Vater, und Rot ist ordentlich der Mittler zwischen Erde und Himmel; wenn beide verschwinden, so kommt in der Nacht das Feuer, das ist das Gelbe, und der Tröster, der uns gesandt wird – auch der Mond ist nur gelb." So schrieb Runge bereits 1802. In den folgenden Jahren steigert sich sein Bemühen um das Geheimnis der Farben, sucht von der mystischen Spekulation zur wissenschaftlichen Begründung zu kommen. Es wiederholt sich an Runge das Schicksal Dürers, nur daß es Runge nicht um die Erkenntnis der Gesetze der Körper, sondern der Farben geht. Wie Dürer eine Proportionslehre, will Runge eine Farbenlehre begründen. Und ebenso wie Dürer konnte auch er zu Zeiten die Möglichkeit der wissenschaftlichen Begründbarkeit der künstlerischen Form als die Schicksalsfrage der Kunst bezeichnen. Er, der nach vielerlei Erfahrungen sich kein Hehl daraus machte, "auf wie schwachen Füßen das bißchen Kunst steht, was wir jetzt treiben können", mochte dann wohl glauben, daß es "das Nötigste in dieser Zeit gewiß ist, die wissenschaftlichen Resultate in der Kunstübung mehr an allgemeine wissenschaftliche Ideen anzuschließen und zu solchen zu erheben". Das Ergebnis der wissenschaftlichen Bemühungen Runges ist seine "Farbenkugel", die 1810, in seinem Todesjahre, erschien.

Er hat sein Werk für reine Wissenschaft gehalten. In Wahrheit ist es ein Gemisch von naturwissenschaftlich-mathematischen Erkenntnissen, mystisch-magischen Kombinationen, symbolischen Deutungen und verrät auf jeder Seite den Schüler Jakob Böhmes. Denn im Grunde ist Runge doch von seinem Ausgangspunkt nicht losgekommen, und der war, im Dreiklang der Grundfarben die Offenbarung der Trinität zu erkennen. Auch Goethe, dem Runge nicht zuletzt wegen seiner Farbenstudien teuer war, hat von den "sinnlich-sittlichen" Wirkungen der Farben gesprochen. Runge sucht mehr. Wenn die Farben den dreieinigen Gott offenbaren, dann muß sich durch sie, so man nur ihr Wesen recht begreift, die Möglichkeit und folglich auch die Notwendigkeit der bildlosen Darstellung Gottes, die Runge immer als letztes Ziel der Landschaftskunst bezeichnet hat, noch erhöhen.

Dieses Symbolische hat nach Runges Glauben christlichen Offenbarungscharakter haben sollen. Aber es besitzt ihn nur im eingeschränktesten Sinne. Denn wenn auch das Kind, das auf der Wiese liegt, ganz Ausdruck der Kreaturheit und der Anbetung ist, so bleibt die Gestalt der Morgenröte doch irgend "Göttin", späte Schwester der Eos, trotz Jakob Böhmes "Aurora oder Morgenröte im Aufgang" unvereinbar mit dem strengen evangelischem Christusglauben, von dem Runge zeitlebens nicht lassen wollte, weil er und nur er es war, der ihm immer wieder Kraft gab.

Das dritte der monumentalen Bildnisse ist das 1807 entstandene und erst kürzlich durch die Berliner Nationalgalerie erworbene von Runges Frau, die ihren [127] Sohn auf dem Arme trägt. Im Gegensatz zu den beiden anderen ist es kein Ganzfigurenbild mehr, sondern ein Kniestück. Und die Landschaft des Hintergrundes, in den beiden anderen Bildnissen Andeutung einer bestimmten Örtlichkeit (in dem einen Wolgast mit Holzhof und Werft des Vaters, in dem andern Eimsbüttel mit Haus und Garten Hülsenbecks), wird in dem Bildnisse der Frau unbestimmter und allgemeiner, eine Waldlichtung. Das Dunkel der Bäume und der bewölkte Himmel, der sich gegen den unsichtbaren Horizont zu erhellt, sind Mittler romantischer Stimmung geworden. Das Verhältnis von Gestalt und Welt hat sich infolgedessen gewandelt. In den beiden ersten Bildnissen zeigten die Menschen sich in dem heimatlichen und begrenzten Raume, der die Stätte ihres Besitzes, ihres Wirkens, Sichergehens, ihrer Spiele war, und die Weite der Welt, die hineinschien, erschütterte nicht die Wirklichkeit ihres Daseins, sondern machte sie nur noch fester. Denn selbst das weltweite Staunen des jüngsten der Hülsenbeckschen Kinder blieb eingefangen von der prallsten Körperlichkeit.

In dem Berliner Bildnis ist die Körperlichkeit von Mutter und Kind kaum geringer. Aber sie hat nicht mehr die gleiche Stärke der Selbstbehauptung, denn die "unendliche" Stimmung des Hintergrundes bemächtigt sich ihrer. Das Haupt der Mutter erscheint unmittelbarer vor dem Himmel, und dessen unfaßliches Geheimnis wird zum Geheimnis der Gestalt. War die Bewegung der Figuren in den ersten Bildnissen auch sehr gehalten, so war es doch Bewegung. Nun aber sind die Gestalten ganz still geworden. Das Weltgeheimnis, dessen sie innewerden, macht [128] sie still, versonnen und wie horchend (das Kind weniger als vor allem die Mutter). Mit diesem "Unbestimmterwerden" der Gestalten hängt auch die Aufgabe der Ganzfigurigkeit zusammen und mit dem romantisch-religiösen Wesen der Ergriffenheit der Gestalt von der unendlichen Weltlandschaft die Tatsache, daß die Komposition ein verweltlichtes Madonnenbild ist. Die gleiche Verzauberung der Gestalten durch die Stimmung der Landschaft zeigte bereits das 1806 entstandene, in München verbrannte Bildnis Runges, seiner Frau und seines Bruders Daniel, unter dem Namen "Wir Drei" bekannt. Alle wesentlichen Bildnisse Runges zeigen den Menschen im Zusammenhang mit der Welt. Aber nicht alle stellen den Weltzusammenhang romantisierend dar. Auch sind sie in keine strenge Entwicklungsfolge zum Romantischen hin oder von ihm fort zu bringen. Denn das Bildnis der Mutter mit dem Kinde entstand nach den "Hülsenbeckschen Kindern", aber vor dem Elternbildnis. Die zeitliche Folge der Bildnisse zeigt vielmehr, daß Runge auch auf diesem Gebiete sich dem Romantischen nicht einfach hingab, sondern immer wieder mit ihm rang, daß es ihn auch hier, seinen eigenen Begriff zu gebrauchen, je und je zu dem Unbestimmten als dem schöpferischen Urgrund und dem Quell der Empfindungen unseres Zusammenhangs mit dem Universum hinzog, daß aber sein gestalterischer Wille, sein menschliches Ethos und nicht zuletzt sein strenger Christenglaube ihn wieder und wieder das Bestimmte fordern hieß. Auf dem Gebiete des Bildnisses bedeutete das die Überwindung der Weltstimmung durch das Personhafte, den Charakter. Dem eindringlichen Betrachter kann nicht entgehen, daß sich dieser Kampf nicht nur in der Folge der Bildnisse spiegelt, sondern selbst im einzelnen Werk. So bleibt in "Wir Drei" zwischen dem mit der Aktivität plastischer Form zur individuellen Porträthaftigkeit hindrängenden Charakter der Gestalten, ihrem Blick aus dem Bilde und der passivischen Empfindung, die sie ergriffen hat und das Personhafte entmächtigt, eine schöpferisch nicht vollkommen gelöste Spannung. Auf die gleiche Spannung darf man es zurückführen, daß die "Tageszeiten" und der "Morgen" nicht die einzigen religiösen Werke Runges geblieben sind. 1805/1806 hat er an einer "Ruhe auf der Flucht" gemalt und 1806/1807 an einem "Sturm auf dem Meere". Beide Werke sind nach den Vorstudien nur bis zur Untermalung gediehen. Mit ihnen hat Runge wieder Anschluß an die "historischen" Kompositionen alten Stiles gesucht. Zwar spürt man der "Ruhe" den Vorausgang der "Tageszeiten" an, und der am Boden liegende, zu Blumen und Licht aufblickende Jesusknabe hat das Vorbild des Kindes im "Morgen" werden können. Aber tatsächlich verzichtet doch Runge mit diesen Bildern auf alle seine Forderungen einer neuen religiösen Kunst. Er tut, was er theoretisch abgelehnt hatte: das bereits Gesagte noch einmal zu sagen. Für den "Sturm" mag dabei ausschlaggebend gewesen sein, daß er zum Altarbild einer Fischerkapelle auf Rügen bestimmt war. Und so sehr der Romantiker Runge hoffen zu dürfen glaubte, daß Werke wie die "Tageszeiten" religiösen Offenbarungscharakter genug besäßen, um einen [129] sakralen Raum auszuschmücken, so selbstverständlich ist es dem Protestanten Runge, daß in eine dem christlichen Kultus dienende Kapelle das Christus unmittelbar darstellende Werk gehört.

Das Werk Runges ist ein geniales Fragment geblieben. Aber man würdigt Runge nur sehr unzureichend, wenn man sich allein an dieses Fragment hält. Runges Gedanken über die Kunst sind von seinen Werken nicht zu trennen. Erst beide zusammen bezeichnen das Ganze des Rungeschen Schaffens und seine geschichtliche Bedeutung, die eine

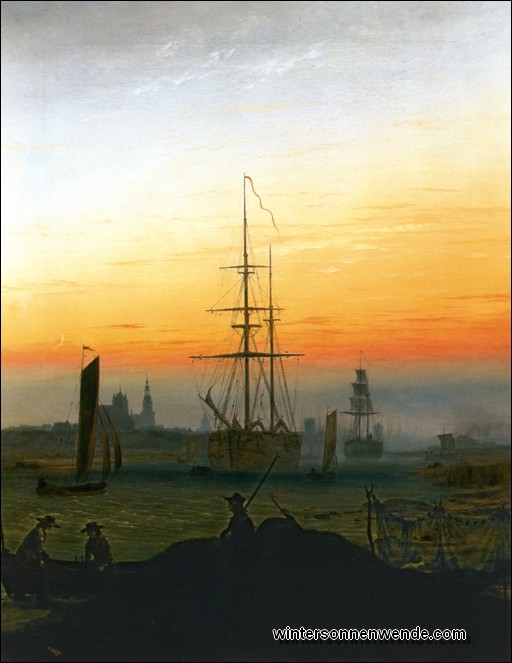

Man erkannte den Zusammenhang der Landschaft Friedrichs mit der holländischen Landschaftsmalerei. Der Zusammenhang besteht. Aber ein seinem Wesen nach wirklich vergleichliches Bild würde man doch vergebens suchen. Wohl stellten auch die Holländer schon den Menschen dar, der am Meere stehend von seinen unendlichen Weiten ergriffen wird. Ja, sie gebrauchten dabei bisweilen bereits die Rückenfigur, und selbstverständlich ist ihnen längst ein Hauptausdrucksmittel der unendlichen Größe des Raumes die Winzigkeit der menschlichen Erscheinung in ihm gewesen. Man denke an Strandbilder von Adriaen van der Velde oder Jakob van Ruisdael. Aber niemals – und das ist das Entscheidende – stellen sie den Betrachter der unendlichen

Die Erlebnisse der mystischen Einswerdung, der Richtung alles Tuns im Schauen, der Aufgehobenheit des Endlichen in der Allmacht des Unendlichen sind religiösen Ursprungs und Wesens. Wie Runge hat also auch Friedrich, wenn gleich mit ganz anderen Mitteln, die Landschaft in den Dienst der religiösen Offenbarung stellen wollen.

[132] Friedrich hatte es im Jahre 1808 vollendet und in seinem Hause zur Besichtigung freigegeben. Obwohl reine Landschaft, sollte es doch nach dem Willen der Auftraggeberin, einer Gräfin von Thun, das Altarbild ihrer Hauskapelle auf Schloß Tetschen in Böhmen werden. Der Wille der Auftraggeberin entsprach durchaus den gestalterischen Absichten des Künstlers. Beide aber erregten Anstoß. Zum Sprachrohr der Kritik machte sich der als Kenner und Kunstschriftsteller bekannte Kammerherr von Ramdohr. Seine Kritik gipfelte in dem Satze, daß es "eine wahre Anmaßung sei, wenn die Landschaftsmalerei sich in die Kirche schleichen und auf Altäre kriechen wolle". Aber darüber hinaus verurteilt Ramdohr auch das ganze Wesen der Kunst Friedrichs, der er vorwirft, die Grenzen der Kunst mißachtet zu haben. Der Gegensatz zwischen Werk und Kritik ist der Gegensatz zweier Jahrhunderte, der Kampf um den Tetschener Altar einer der ersten Kunstkämpfe, an denen das neunzehnte Jahrhundert so reich werden sollte, daß Kunst ohne den Kampf um sie gar nicht mehr denkbar wurde. Der von Friedrich in dem Altarbilde gegebene Naturausschnitt ist der Landschaftsmalerei unwürdig, weil er – wir reden mit Ramdohr – der Mannigfaltigkeit entbehrt und in seiner Beschränkung auf eine Bergkulisse und einen übergroßen Himmel von einer geradezu anmaßenden Einfachheit ist. Der Landschaftsmaler hat die Natur in ihrer Mannigfaltigkeit darzustellen. Denn nur am Mannigfaltigen kann der Maler die Wohlgestalt der Linienperspektive, das harmonische Kadenzieren der Umrisse, das wohlgefällige Sichabstufen zur Tiefe erweisen. Wie angenehm – wir reden immer noch mit Ramdohr – gleitet in den Landschaften Nicolas Poussins das Auge von einem Plane zum andern, wie wird es von dieser geraden Linie angestrengt, von jener schlängelnden gedehnt, von einer dritten gemischten zum Hüpfen eingeladen! Was aber tut Friedrich mit all diesen Wohlgefälligkeiten ununterbrochener Fortsetzung und sukzessiver Beziehung? Er wagt sie durch brüske Kontraste zu ersetzen. Aber das tut er, meint Ramdohr, ja nur, weil er keine Ahnung von den Distanzgesetzen, von Plan- und Linienperspektive hat, und was er sich an Verstößen gegen die Grundregeln der Optik leistet, ist überhaupt nicht zu sagen. Der Kenner der Kunst einer vergehenden Zeit klagt den Schöpfer der Kunst eines neuen Jahrhunderts an, daß er sein Handwerk nicht verstehe. Mit diesem Haupt- und Staatsgrunde haben es auch fürderhin immer die Kenner gehalten, wenn sie das Neue nicht verstanden. Obgleich Kenner der Optik, bemerkten sie nicht, daß sie sich in einer optischen Täuschung befanden. Aber in der Tat, ein Auge, das an der älteren idealen Landschaftsmalerei, ihren ausgeglichenen und geschlossenen Räumen, ihrer beruhigenden und geregelten Folge von Raumgründen erzogen worden war, mußte von Friedrichs Werk schlechterdings beleidigt werden. Ein Fels, der wer weiß wo gründet, dazu in einer Nähe, von der man nicht erkennt, welchen Distanzpunkt sie zur Voraussetzung hat, und durch die Nähe in einer Unmittelbarkeit des Gegenübers, die den Betrachter um die Freiheit, deren Genuß bedarf, schlechthin beraubt, dafür aber [133] einem Zwang unterwirft, der genußwidrig ist, und endlich keine Ferne, in der Vorder- und Mittelgrund mählich ausklingen, sondern hinter dem Berggipfel des Vordergrundes sofort und ohne jeglichen Übergang eine Tiefe, die ein Abgrund ist und ein Nichts, in dem nur das Licht haust. Für Ramdohr – und es gab Ramdohrs auch unter den Berliner Beurteilern des "Mönchs am Meer" – hat eine Landschaft erst dann "Ausdruck", wenn sie etwas darstellt, "was Beziehung hat auf die Lokalverhältnisse des Menschen, auf seine Sitten, Gebräuche, auf sein Leben überhaupt". Dann erst wird die Landschaft wirkliche Anziehungskraft ausüben, weil sie, nun mit Geßner zu reden, "Aussichten in ein schönes Land eröffnet, das seinen Bewohnern Überfluß liefert". Und dann erst, vorausgesetzt, daß gleichzeitig jene formalen Bedingungen erfüllt werden, von denen schon die Rede war, kann man auch von der Landschaftsmalerei sagen, daß sie "das Schöne", den Ausweis aller Kunst für den Menschen des achtzehnten Jahrhunderts, darstelle. Aber Friedrich? Er ist anmaßend genug, sich nicht nur gegen die Regeln der Folge der drei Gründe, der Perspektive, der Optik zu versündigen, sondern auch Gegenden zum Darstellungsgegenstand zu wählen, in die kein Mensch ohne Lebensgefahr hinkommt, die jedenfalls der Menschenwelt so entrückt sind, daß diese nur in gestaltlosen Tiefen ahnbar wird. Mit einer Folgerichtigkeit, die schon an Eigensinn grenzt, beraubt Friedrich den Betrachter jeglicher Möglichkeit des Genusses der Welt, und Welt heißt für Ramdohr und sein Geschlecht immer nur die von Menschen bewohnbare, das menschliche Daseinsgefühl erhöhende Welt. Nur sie ist "ästhetisch" und nur von ihr kann daher jene "ästhetische Rührung" ausgelöst werden, die zum Wesen jedes Kunstwerks gehört und die "mit unseren Affekten nur ein Spiel treibt". Friedrich scheint also nicht einmal zu wissen, was das Ästhetische ist. Denn sonst würde er nicht, anstatt es zu erwecken, es dermaßen verletzen. Was er erweckt, ist nicht eine ästhetische, sondern eine "pathologische Rührung". Denn ohne sich im geringsten um die Gesetze der Kunst nach Gegenstand und Form zu kümmern, zielt er hin "auf die Erregung eines affektvollen Zustandes in dem Beschauer, wie er ihn etwa vor den dargestellten Sujets in der Natur selbst erhalten würde". Das also ist der letzte Grund des Ramdohrschen Zornes... Friedrich wagt es, nicht von der Kunst, sondern vom Leben auszugehen. Er hebt die Grenzen zwischen Kunst und Natur und Leben auf. Aber nur durch dieses scheinbare Aufheben der Grenzen zwischen Kunst und Leben konnte Friedrich erreichen, was er wollte: den Betrachter nicht zum Genuß einer idealisch vollkommenen Welt, sondern in die Erschütterung des Erlebnisses zu bringen, daß alles Endliche in sich nicht vollendet oder auch nur vollendbar ist, sondern unter der Allmacht des Unendlichen in der Sehnsucht der Vollendung durch das Unendliche steht. Nicht die Schönheit sucht Friedrich, sondern, um es mit einem Begriffe der Zeit auszudrücken, das Erhabene. Durch die Schönheit allein, sagt Schiller, würden wir nie erfahren, daß wir bestimmt und fähig sind, [134] uns als reine Intelligenzen zu beweisen. Das Erhabene aber schafft uns einen Ausgang aus der sinnlichen Welt, in der uns das Schöne immer gefangenhält. Doch nicht allmählich, sondern plötzlich und durch Erschütterung reißt es den Geist aus dem Netze los, mit dem die verfeinerte Sinnlichkeit ihn umstrickte, und das um so fester bindet, je durchsichtiger es gesponnen ist. Darin liegt die Begründung dafür, daß Friedrich die Ferne nicht mählich aus einem Mittelgrunde entwickelte und als dessen Abklang erscheinen ließ, sondern jäh und unvermittelt hinter der Felskuppe des Vordergrundes die Fernen einer unendlichen Tiefe andeutete. Aber von dem Bedeutungsinhalt, den Schiller dem Erhabenen gibt, weicht Friedrich wenigstens im Tetschener Altare und in einer Reihe anderer Werke insofern ab, als seine Sinngebung die christliche ist. Den Tetschener Altar hat der Künstler selbst folgendermaßen gedeutet: "Jesus Christus, an das Holz geheftet, ist hier der sinkenden Sonne zugekehrt, als das Bild des ewigen allbelebenden Vaters. Es starb mit Jesu Lehre eine alte Welt, die Zeit, wo Gottvater unmittelbar wandelte auf Erden. Diese Sonne sank, und die Erde vermochte nicht mehr zu fassen das scheidende Licht. Da leuchtet vom reinsten edelsten Metall der Heiland am Kreuz im Golde des Abendrots und widerstrahlt so im gemilderten Glanz auf Erden. Auf einem Felsen steht aufgerichtet das Kreuz unerschütterlich fest wie unser Glaube an Jesum Christum. Immergrün, durch alle Zeiten während, stehen die Tannen um das Kreuz, wie die Hoffnung der Menschen auf ihn, den Gekreuzigten." Das Licht als Sinnbild des allwaltenden Vaters, die Tanne als das menschlicher Hoffnung – das ist die gleiche Hieroglyphik wie bei Runge. Doch unmittelbarer als je bei Runge sind hier die Sinnbildlichkeiten ganz in die sinnliche Anschauung eingegangen, oder richtiger: sie sind diese selbst, weil sie aus ihr hervorgegangen sind. Denn selbst die Tatsache, daß das Licht aus der Tiefe in fünf breiten Strahlen heraufkommt, durchbricht die Illusion der reinen Anschauung nicht. Die Fünfstrahligkeit mag von der Erinnerung an die Hand als das alte Symbol Gottvaters bestimmt sein. Aber dieses Symbol ist vollkommen naturalisiert, verlandschaftet worden, und Gott nun wahrhaft Deus absconditus, der verborgene Gott, in den Tiefen des die Welt erhellenden Lichts. Und weil Friedrich ganz von der Anschauung ausgeht, stellt er auch nicht die historische Kreuzigungsszene dar, sondern ein Kreuz, wie man es wohl bisweilen auf Bergeshöhen treffen kann. Mit dem Symbol des Kreuzes will Friedrich das Erlebnis des Göttlichen in der Natur aus seiner romantischen Unendlichkeit und Unbestimmtheit zur christlichen Bestimmtheit bringen. Er will also das gleiche wie Runge. Aber er tut es auf eine ganz andere Weise, die im Grunde romantischen Wesens bleibt. Denn er richtet das Kreuz nicht so auf, daß der Betrachter dem Kruzifixus ins Antlitz sehen kann. Der Kruzifixus bleibt dem Betrachter abgewandt, er ist für ihn "Rückenfigur". Hat das nicht die gleiche Wirkung zur Folge wie bei den anderen [135] Rückenfiguren des Künstlers? Alle Formen des Bildes weisen auf das Kreuz und die Gestalt an ihm hin. Der Betrachter kann die Tiefe und das Geheimnis des in ihr hausenden und aus ihr heraufstrahlenden Lichts nicht erleben, es sei denn durch das Kreuz und die Gestalt an ihm. Muß es da nicht notwendig zu jener mystischen Einswerdung von Betrachter und Bildgestalt kommen, die wir als das Ziel anderer Werke Friedrichs erkannten? Es kommt unzweifelhaft zu dieser Einswerdung, wenn sie auch nicht so vollkommen werden kann wie in den Fällen, in denen die "Rückenfigur" eine Gestalt unseresgleichen ist. Der Kruzifixus kann ja seine objektive Symbolik nie ganz verlieren. Aber alle objektiven Vorstellungen, die das Symbol auslöst, sind doch gebunden an den subjektiven mystischen Akt, durch den allein hier das Symbol noch aufgenommen werden kann. Insofern hatte der Herr von Ramdohr wohl recht, wenn er Friedrich Mystizismus vorwarf. Aber der Kenner begriff nicht, daß dieses Hervortreten der Subjektivität in der damaligen Lage, wie sie Runge am eindringlichsten bezeichnet hat, die einzige schöpferische Möglichkeit bot. Freilich, Altarkunst in einem dem objektiven Wesen des Altares entsprechenden Sinne konnte diese Subjektivität nicht schaffen, sondern immer nur Sinn-Bilder subjektiv-mystischen Erlebens. Und das Kreuzbild Friedrichs wurde auch dadurch nicht altargemäßer, daß der Künstler ihm einen Rahmen geben ließ, auf dem wie in den Randleisten der Rungeschen "Tageszeiten" alte christliche Symbole dargestellt und in allegorische Beziehung zu dem Bilde gebracht sind. Das Entscheidende bleibt doch der Charakter des Bildes selbst. Aus schriftlicher Überlieferung wissen wir, daß Friedrich nicht nur dieses eine Mal daran gedacht hat, die Landschaft zur Würde des Altarbilds zu erheben. Bei seiner religiösen Auffassung der Landschaft war das durchaus verständlich. Aber es scheint, daß Friedrich nicht noch einmal einen Auftrag für ein Altarbild bekommen hat. Die Kirche, wenn sie sich noch nicht ganz aufgeben wollte, hätte sich gegen einen solchen Einbruch der Subjektivität in ihre Räume wehren müssen. Den ersten Auftrag hatte Friedrich ja auch nicht von der Kirche, sondern von einer Privatperson und für eine Hauskapelle erhalten.

Im Gegensatze zu den anderen bisher betrachteten Bildern hat Friedrich in diesem eine Handlung dargestellt. Mönche tragen einen ihrer Brüder zu Grabe. Aber obgleich es eine Handlung ist, erweckt sie in unserer Phantasie doch keine Vorstellungen weltbezogener Tätigkeit. Es ist als Handeln ein gleichsam sich selbst aufhebendes Tun. Es gilt einem Leben, das nicht mehr in der Welt ist. Und wie der Inhalt dieses Handelns aus der tätigen Gegenwart entrückt, so auch die Tatsache, daß es Menschen einer weit zurückliegenden Vergangenheit, des Mittelalters, sind, die da handeln, dazu noch Mönche, die freiwilligen Fremdlinge in der Welt. So ist in jeder Weise das Handeln in sich selbst "genichtet", Gleichnis der Aufgehobenheit alles endlichen Handelns vor dem Unendlichen. Seinem Wirkungswerte nach ist daher diese Darstellung einer Handlung durchaus dem Sinngehalte der Rückenfigur vergleichlich. Überdies erscheinen die meisten der Mönche in dem Zuge als Rückenfiguren. Nun würde man aber sehr fehlgehen, wenn man glauben wollte, Friedrich habe hier die Absicht gehabt, eine historische Szene darzustellen. Dann wäre es sinnlos gewesen, die Kirche als Ruine wiederzugeben. Nein, die mönchisch-mittelalterliche Vergangenheit ist als mitten in der Gegenwart erscheinend gedacht. Erst dadurch erhält sie die entrückende Kraft, die sie besitzt, wird sie als Vergangenheit zum Zeugnis der Herrschaft der Vergänglichkeit in aller innerweltlichen Gegenwart. Die Vergänglichkeit des Endlichen war eines der Grunderlebnisse, wenn nicht das Grunderlebnis Friedrichs. In immer neuen Sinnbildern hat er ihm Gestalt zu geben versucht, ob er nun den Tod der Erde unter der Schneedecke oder das [137] Versinken der Welt unter Wolken und Nebeln darstellt, die Trümmer eines Schiffes zwischen Eisblöcken oder den Eingang eines Friedhofs, die Verdorrtheit eines Baumes oder Raben, die krächzend über einen Acker fliegen, oder ob er, jenseits alles Gegenständlichen, dumpfe, dunkle, bleigraue, violette, das Leben erstickende oder verschattende Farben wählt. Jedenfalls gibt es unter den neueren Künstlern keinen, der so viel Sinnbilder für die Durchwirktheit der Welt vom Tode gefunden hätte wie Friedrich. Und es gibt auch keinen, den es trieb, die [138] Einsamkeit in so vielen Formen darzustellen wie ihn. Ist nicht auch Einsamkeit vom Todeshauch stärker berührt als das Gesellige? Der Mönch am Meer – ist er in seiner grenzenlosen Verlassenheit unter dem unendlichen Himmel dem Tode nicht näher als dem Leben? Aber Friedrich bedarf nicht einmal des Menschen. Dem einsamen Fels oder Baum kann er den gleichen Ausdruck der Umwittertheit vom Tode geben. Tieck hat in dem Kapitel "Die Ewigkeit der Kunst", das er Wackenroders Herzensergießungen anhängte, den Geist als unkünstlensch bezeichnet, "der die trüben Schatten des Todes und der Vergänglichkeit auf alle glänzenden Lebensstellen wirft". Eben das tat Friedrich. Aber es kam ihm nicht auf die Darstellung des Todes allein um der Vergänglichkeit willen an. Sie war ihm, wie einige Verse von ihm bekennen, nur ein Mittel zu einem anderen Ziele.

Warum, die Frag' ist oft zu mir ergangen, Die Verse könnten von einem Mystiker stammen. Sie erinnern an Verse der Silesius, Franckenberg, Czepko. Wir verfuhren also nicht willkürlich, als wir uns zur Erklärung der Bilder Friedrichs mystischer Begriffe bedienten. Wie der Mystiker das Todeserlebnis sucht, um das Erlebnis des ewigen Lebens zu gewinnen, so hat Friedrich das Endliche in seiner Vergänglichkeit dargestellt, um über dem Vergänglichen das Ewige, über dem Endlichen das Unendliche

|