|

[Bd. 5 S. 338]

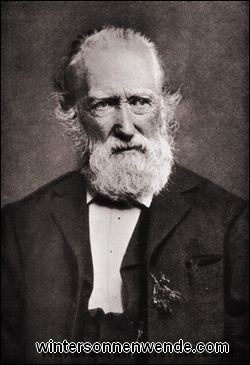

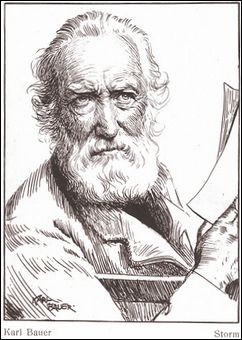

Und seitab liegt die Stadt; Der Nebel drückt die Dächer schwer, Und durch die Stille braust das Meer Eintönig um die Stadt. So singt Hans Theodor Woldsen Storm von Husum, seiner Vaterstadt, in der er am 14. September 1817 dem Advokaten Johann Kasimir Storm von seiner Gattin Lucie, geborenen Woldsen, als erster Sohn geschenkt ward. Da, wo der Mensch aufwächst, wächst auch seine Seele auf und liegen die geheimen Wurzeln seiner Kraft. Theodor – man wählte den klangvolleren Namen als Rufnamen – ist dieser seiner dithmarsischen Heimat sein Leben lang treu geblieben, auch in der Verbannung während der Dänenherrschaft in Schleswig-Holstein. Wie denn auch seine Vorfahren von Vater- und Mutterseite, so weit die Quellen zurückreichen, immer an der Waterkant Schleswig-Holsteins ansässig gewesen sind. Die Menschen dieser Küste sind bis auf den heutigen Tag ein freiheitstolzes und wortkarges Geschlecht, eine Folge ihres jahrhundertelangen Kampfes mit der Gewalt des nordischen Meeres. Der Boden, den sie ackern und auf dem sie hausen, ward von ihren Händen und durch ihre Geduld und Ausdauer dem "Blanken Hans" und seiner lauernden Flut entrissen. Der Deich, von dem ihr scharfer Blick über die graue Weite geht, des steten Windes gewohnt, ist ihnen in doppelter Weise Erde und Heimat zugleich. Zwar ist ihre Sinnesart nüchterner Natur: Frisia non cantat heißt es seit alters, und Storm sagt einmal: In der Landschaft, in der ich geboren bin, liegt freilich nur für den, der die Wünschelrute zu handhaben weiß, die Poesie auf Heiden und Mooren, an der Meeresküste und auf den feierlich schweigenden Weideflächen hinter den Deichen. Die Menschen selber brauchen die Poesie nicht und suchen nicht danach. Es will wie ein Widerspruch gegen dieses Wort erscheinen, wenn wir aufzählen: Friedrich Hebbel, Klaus Groth, Theodor Storm, Gustav Frenssen – lauter Dithmarscher, und in weiterem Sinne: Detlev von Liliencron, Johannes Brahms, Johann Hinrich Fehrs, Gustav Falke – und der Altarschnitzer Hans Brüggemann und mein Urahn Matthias Claudius gehören auch hierher. Das [339] Idiom des "Heimatlichen" weicht damit weit von ihnen. Nur der Dichter des Quickborn ist schlechthin der Plattdeutsche und nach ihm Fehrs, von dessen Novellen, vor allem der großen Schlußnovelle Maren, aufschlußreiche Schwingungen auf Storm zurückspielen. Ein- oder zweimal nur hat Theodor Storm in seiner niedersächsischen Heimatsprache gedichtet, allerdings in wundervollen Strophen:

Over de stillen Straten Husum liegt in der Marsch, nicht unmittelbar an der Nordsee, sondern an einer Aue. Der Hafen versandete schon zu des Knaben Zeit immer mehr, und die Husumer spotteten: Wi harrn all lang en Weltverkehr, / Wenn he en beten natter weer. Die an der Stelle der 1807 pietätlos abgebrochenen Marienkirche zwanzig Jahre später errichtete neue Kirche ist bis heute ein Ärgernis im Angesichte der "Grauen Stadt am Meer". An Straßenbeleuchtung gab es nur eine Laterne am Hafen. Hans Theodor hockte mit seinem Spielkameraden Hans Räuber – wie er erzählt – in der Schummerzeit in einer großen leeren Tonne, welche im Packhaus unweit der Schreiberstube stand. "Diese Tonne war das Allerheiligste, das nur von mir und Hans bezogen wurde. Hier kauerten wir abends nach der Rechenstunde zusammen, nahmen meine kleine Handlaterne auf den Schoß und schoben ein paar auf der Tonne liegende Bretter wieder über die Öffnung. Wenn dann die Leute abends in die Schreibstube gingen und ein Gemurmel aus der Tonne aufsteigen hörten, auch wohl einzelne Lichtstrahlen daraus hervorschimmern sahen, so konnte der alte Schreiber nicht genug die wunderliche Ursache davon berichten." Die gewaltige Sturmflut vom Februar 1825 war das erste große Ereignis im Leben des Knaben. Die Bilder des Schreckens, welche damals seine Seele erschütterten, hat er als alternder Mann in der Novelle Carsten Curator und in seiner letzten Dichtung Der Schimmelreiter niedergelegt.

Über die Husumer Klippschule und die Gelehrtenschule dortselbst und über das bedeutendere Katharineum in Lübeck, wo er den schon anerkannten Dichter Geibel [340] kennenlernte, gelangte Storm mit zwanzig Jahren als Student der Rechtswissenschaft auf die Universität Kiel. Nach einem Zwischenspiel in Berlin ließ er sich im Februar 1843 als Rechtsanwalt in seiner Vaterstadt Husum nieder. Erst vier Jahre danach entstand aus der Erzählung seiner Einhüterin, der Tante Brick,die erste Novelle: Marthe und ihre Uhr, aber gleich im Antrittsjahr gründet Storm in Husum einen Gesangverein, den er selbst dirigierte. Es war der Musik- und Singverein, sein Direktor hieß: Herr Th. Woldsen Storm. Damals tritt ihm Constanze Woldsen [Scriptorium merkt an: Esmarch], seine schöne Base und spätere Gattin, in den Lebensweg, und bald dichtet der verliebte Vetter:

Du lächelst nur, was dich so reizend läßt. Ist wohl das Märchen auch, das uns umschlossen, Der Kindheit letzter, wunderbarer Rest? Im Herbst 1846 ward die Hochzeit im Elternhaus der Braut zu Segeberg gehalten. Bald hernach schreibt Storm aus Husum zurück: "Unsererseits haben wir noch keine Besuche gemacht und wollen es noch sehr leise angehn lassen. Constanze wurde durch die hübsche Wohnung und den Garten, in dem wir gestern eine große Fliederbeerernte hielten, sehr erfreut, und ich kann versichern, daß sie die Qualität der Hausfrau aufs beste bereits an den Tag gelegt hat. Augenblicklich kocht sie Fliederbeersaft." Es ist bekannt und von Storm selber nicht verheimlicht worden, daß die "kleine Do", die Freundin seiner Schwester, die zum erstenmal als dreizehnjähriges Mädchen ins Stormsche Haus trat, alsbald eine Leidenschaft in ihm entfachte, die ihm Constanze gegenüber fehlte. Er hat aber dieses Gefühl so lange in sich bekämpft, bis es wie tot dalag. Die Spuren dieser Liebe und dieses Kampfes aber durchziehen an vielen Stellen Storms dichterisches Werk. Bald aber stiegen gewaltsamere Dinge am heimatlichen Horizonte auf: nachdem die Holsteiner sich der Dänen tapfer erwehrt hatten, kam die Schlacht bei Idstedt und die Dänen zogen als Sieger ins Land. Storm war als "Patriot" verdächtigt worden, hatte er doch am 1. Januar 1851, als man in Friedrichstadt ein Denkmal für die gefallenen dänischen Krieger setzte, gesungen:

Sie halten Siegesfest, sie ziehn die Stadt

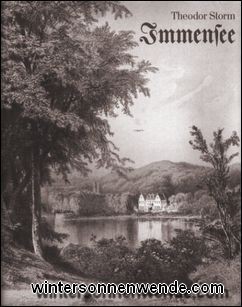

entlang. So muß er Abschied nehmen von der geliebten Stadt am Meer. Wir finden ihn in den nächsten zwölf Jahren der Verbannung als Assessor in Potsdam und von 1856 bis 1864 als Kreisrichter in Heiligenstadt. [341] Von den wesentlichen Novellen Storms waren bisher entstanden: in Husum Immensee, Der kleine Häwelmann, Ein grünes Blatt, Hinzelmeier – in Potsdam Sonnenschein, Angelika – in Heiligenstadt Auf dem Staatshof, Drüben am Markt, Im Schloß, Auf der Universität, Veronika, Unterm Tannenbaum, Die Regentrude, Von jenseits des Meeres, Der Spiegel des Cyprianus. Die letzten drei wurden erst in Husum vollendet. Immensee wurde ein voller Bucherfolg. Fortan galt Storm als der "Autor von Immensee". Keiner vermochte sich dem Zauber dieser Dichtung zu entziehen. Es war beides darin: die Süße des Lebens und seine heimliche Dämonie, und Landschaft und Leben waren nicht zweierlei, sondern eines mit dem andern wundersam verwoben und schier untrennbar voneinander.

"Nachdem der Alte Hut und Stock in die Ecke gestellt hatte, setzte er sich in den Lehnstuhl und schien mit gefalteten Händen von seinem Spaziergange auszuruhen. Wie er so saß, wurde es allmählich dunkler; endlich fiel ein Mondstrahl durch die Fensterscheiben auf die Gemälde an der Wand, und wie der helle Streifen langsam weiterrückte, folgten die Augen des Mannes unwillkürlich. Nun trat er über ein kleines Bild in schlichtem schwarzem Rahmen. 'Elisabeth!' sagte der Alte leise. Und wie er das Wort gesprochen, war die Zeit verwandelt – er war in seiner Jugend."

"Die Wälder standen schweigend und warfen ihr Dunkel weit auf den See hinaus, während die Mitte desselben in schwüler Monddämmerung lag. Mitunter schauerte ein leises Säuseln durch die Bäume; aber es war kein Wind, es war nur der Atem der Sommernacht. Reinhard ging am Ufer entlang. Einen Steinwurf vom Lande konnte er eine weiße Wasserlilie erkennen. Auf einmal wandelte ihn die Lust an, sie in der Nähe zu sehen; er warf seine Kleider ab und stieg ins Wasser. [342] Es war flach, scharfe Pflanzen und Steine schnitten ihn an den Füßen, und er kam immer nicht in die zum Schwimmen nötige Tiefe. Dann war es plötzlich unter ihm weg, die Wasser quirlten über ihm zusammen, und es dauerte eine Zeitlang, ehe er wieder an die Oberfläche kam. Nun regte er Hand und Fuß und schwamm im Kreise umher, bis er sich bewußt geworden, von wo er hineingegangen war. Bald sah er auch die Lilie wieder. Sie lag einsam zwischen den großen blanken Blättern. – Er schwamm langsam hinaus und hob mitunter die Arme aus dem Wasser, daß die herabrieselnden Tropfen im Mondlicht blitzten; aber es war, als ob die Entfernung zwischen ihm und der Blume dieselbe bliebe. Nur das Ufer lag, wenn er sich umblickte, in immer ungewisserem Dufte hinter ihm. Er gab indes sein Unternehmen nicht auf, sondern schwamm rüstig in derselben Richtung fort. Endlich war er der Blume so nahe gekommen, daß er die silbernen Blätter deutlich im Mondlicht unterscheiden konnte; zugleich aber fühlte er sich wie in einem Netze verstrickt; die glatten Stengel langten vom Grunde herauf und rankten sich an seine Glieder. Das unbekannte Wasser lag schwarz um ihn, hinter sich hörte er das Springen eines Fisches; es wurde ihm plötzlich so unheimlich in dem fremden Elemente, daß er mit Gewalt das Gestrick der Pflanzen zerriß und in atemloser Hast dem Lande zuschwamm. Als er von hier auf den See zurückblickte, lag die Lilie wie zuvor fern und einsam über der dunkeln Tiefe."

In einem Briefe an Mörike heißt es: "Sobald ich bewegt werde, bedarf ich der gebundenen Form. Daher ging von allem, was an Leidenschaftlichem und Herbem, an Charakter und Humor in mir ist, die Spur meist nur in die Gedichte hinein. In der Prosa ruhe ich mich aus von den Erregungen des Tages. Dort suche ich grüne, stille Sommereinsamkeit." Nicht lange vor seinem Tode sprach Storm das stolze Wort: "Ich weiß es, ich bin der größte lebende Lyriker, und meine Gedichte werden noch bleiben und immer mehr sich Bahn brechen, wenn meine Novellen längst vergessen sind." Um den [343] Dichter aber nicht für ruhmredig zu halten, muß man gleich dabei das Wort hören, das er an Gottfried Keller schrieb: "'Augen, meine lieben Fensterlein' – dies reinste Gold der Lyrik fand ich im letzten Heft der 'Rundschau' und zu meiner Freude unter Ihrem Namen. Ich habe es viele Male und immer wieder gelesen und vorgelesen, und jeden faßte es, dem ich es las. Ich drücke Ihnen herzlich die Hand, liebster Freund; solche Perlen sind selten. Auch die Besten bringen nur sehr einzelnes von solcher Qualität." Es ist eine große Zeit in Holstein gewesen, als Theodor Storm und Klaus Groth, der hochdeutsche und der plattdeutsche Lyriker, nebeneinander geschritten sind, ohne Neid zu hegen, wer von ihnen mehr bedeuten möge, und auf daß der Dreiklang voll werde, grüßte von Süddeutschland, aus Cleversulzbach oder wo er sonst stak, Eduard Mörike. Was ihnen allen dreien anhaftete und sie singen hieß, war, daß sie alle drei große und ewige Kinder geblieben waren, nicht in jenem Sinne der Unschuld und Unmündigkeit, sondern in jenem anderen, in dem wir Gottes Kinder heißen. Ich sehe hier Storms klare blaue Dithmarscher-Augen auf mich gerichtet. Zeitlebens war er ein Feind alles Dogmas. Und es war hierin eine Härte in ihm, die in einem seltsamen Kontraste zu seiner Dichtung steht. Aber es war eben eine gedankliche Härte des juristisch geschulten und oft durch Gesetzesvorschriften verärgerten Richters, die sich auf das Kirchliche unbewußt übertrug. Mein alter Freund Gustav Falke in Großborstel hatte recht, wenn er sang:

Ob wir fluchen oder beten, Fromm war dieser denkerische Mann in dem innersten, verborgensten Herzenswinkel. Von dorther wuchsen seine Geradheit und seine Streitbarkeit, [344] wenn er sich angegriffen wähnte. Seinen Söhnen gab er das Bekenntnis auf ihren Lebensweg:

Hehle nimmer mit der Wahrheit! Und von ihm stammt jenes klarharte Wort:

Der eine fragt: was kommt danach?

Frau Constanze starb ein Jahr nach der Heimkehr. Als die Kinder und das Haus ohne Mutter zu zerfallen drohten, schloß Storm mit jener "Kleinen Do", die ihm inzwischen ganz aus dem Blickfelde gekommen war, den Ehebund. In der Novelle Viola tricolor suchte er sie und sich von aller Zwiespaltigkeit gegenüber der Toten zu befreien.

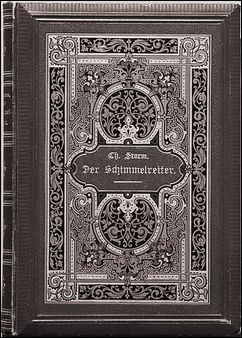

Es ist für mich die Nordsee-Novelle, wiederum eine Erinnerungsnovelle. Storm berichtet, was ihm im Hause seiner Urgroßmutter bekanntgeworden. Als Gewährsmann bezeichnet er einen alten Schulmeister. Es wird uns, als säßen wir selber im Dorfkrug an der Nordsee, in dem der Deichgraf und Marschbauern versammelt sind, und erlebten alles mit. Es droht eine Sturmflut. Wir werden immer mehr der zuhörende Gast, dem die Spukgestalt des "Schimmelreiters" undeutlich und dennoch erschreckend begegnet ist, und erfahren die Geschichte von Hauke Haien und seiner Frau Elke, jenem Hauke Haien, der sich durch seine Tüchtigkeit und Unbeirrtheit vom Kleinknecht zum übermächtigen Deichgrafen hinaufgearbeitet hat, abergläubischen Neigungen und eingerissenen Torheiten und Nachlässigkeiten siegreichen Widerstand entgegensetzt – bis er selber, des ewigen Streites müde und um des lieben Friedens willen, auf eine Deichverbesserung verzichtet, die er bei sich für unbedingt notwendig hält. Diese Unterlassung rächt sich und bedingt seinen und seiner Familie Untergang. Ole Peters, sein alter Gegner, hat heimlicherweise den Durchstich des neuen Deiches befohlen, weil nur durch Preisgabe des neuen Vorlandes, das Hauke Haien durch diesen Deich gewonnen hatte, eine Rettung des Dorfes vor der andringenden Flut möglich ist. Hauke Haien entdeckt die Grabenden, [345] weist sie von der Stelle fort und wiegt sich in dem Wahn, sein Vorland sei geborgen. Dann heißt es: "Ein donnerartiges Rauschen zu seinen Füßen weckte ihn aus diesen Träumen; der Schimmel wollte nicht mehr vorwärts. Was war das – ? Das Pferd sprang zurück, und er fühlte es, ein Deichstück stürzte vor ihm in die Tiefe. Er riß die Augen auf und schüttelte alles Sinnen von sich: er hielt am alten Deich; der Schimmel hatte mit den Vorderhufen schon darauf gestanden. Unwillkürlich riß er das Pferd zurück; da flog der letzte Wolkenmantel von dem Mond, und das milde Gestirn beleuchtete den Graus, der schäumend, zischend vor ihm in die Tiefe stürzte, in den alten Koog hinab." – Dann, nachdem er noch tröstlich das Licht auf seiner Warft und den Weg zum Koog entdeckt hat, sieht er auf einmal mehr: " – ein Wagen, nein, eine zweiräderige Karriole kam wie toll gegen den Deich herangefahren; ein Weib, ja, auch ein Kind saßen darin. Und jetzt – war das nicht das kreischende Gebell eines kleinen Hundes, das im Sturm vorüberflog? Allmächtiger Gott! Sein Weib, sein Kind waren es; schon kamen sie dicht heran, und die schäumende Wassermasse drängte auf sie zu. Ein Schrei, ein Verzweiflungsschrei brach aus der Brust des Reiters. 'Elke!' schrie er – 'Elke! Zurück! Zurück!' Aber Sturm und Meer waren nicht barmherzig, ihr Toben zerwehte seine Worte. Nur seinen Mantel hatte der Sturm erfaßt; es hätte ihn bald vom Pferde gerissen, und das Fuhrwerk flog ohne Aufenthalt der stürzenden Flut entgegen. Da sah er, daß das Weib wie gegen ihn hinauf die Arme streckte: Hatte sie ihn erkannt? Hatte die Sehnsucht, die Todesangst um ihn sie aus dem sicheren Hause getrieben? Und jetzt – rief sie ein letztes Wort ihm zu? – Fragen fuhren durch sein Hirn; sie blieben ohne Antwort: von ihr zu ihm, von ihm zu ihr waren die Worte all verloren. Nur ein Brausen wie vom Weltenuntergang füllte ihre Ohren und ließ keinen anderen Laut hinein – – –"

Es ist aber nicht der Gang der Novelle der ihr Sonderbares ausmacht, es ist vielmehr das Übermenschliche, das bald spukhaft, bald seherisch, bald in Tiergestalt, bald in menschlicher Gebärde in und zwischen den Druckzeilen seltsam aufsteht, als seien die Nebelschwaden des weiten Watts selber zu uns in die stille Stube gekommen, als rausche und raune das Meer leibhaftig und bewege unsere Seele. Zwischen dem bleichen Pferdegerippe auf Jeversand und dem Schimmel im Stalle des Hauke Haien webt es sonderbar hin und her. Und der nordische Mensch hatte immer ein starkes Gefühl für die Wesenheit des Pferdes, für das Opfertier Wodans. Zwar vermag eine Verfilmung – und sei sie noch so ernsthaft gemeint, wie die des Schimmelreiters in unseren Tagen – [346] nur zu vergröbern. Zu den Tiefen der nordischen Seele reicht nur des Dichters magisches Wort. In seinen Novellen ist Storm ein reiner Erzähler und scheut sich nicht, dies oft dadurch noch deutlicher zu machen, daß er am Beginn einer Novelle einen Menschen als Erzählenden auftreten läßt. Auch in seiner Meisternovelle vom Schimmelreiter ist das so. Dadurch erreicht er, daß der Leser den Tonfall hört, in dem nun die Geschichte vorgetragen wird. Es ist nirgend eine tote Stelle, die nicht klänge – und der Erzählerton gestattet ruhig einen Umschweif oder gar einen mühsamen Umweg, ohne daß der Hörer unwillig würde oder nicht mehr Lust verspürte, mitzukommen. Es ist seltsamerweise fast gleichgültig, ob Storm in der Ichform oder in der Form der dritten Person erzählt. Nun mag man dem, was man heute als "aufbauende Kunst" versteht und fordert, bei Storm entgegensetzen, daß seine Gestalten zumeist Eckensteher und Eigenbrötler seien und zumeist auch in ihrem Werk und Leben scheitern oder resignieren. Nun hat einmal der "freudige Auftrieb" eine gefährliche Ähnlichkeit mit dem amerikanischen "Happy end", zum andern – Hand aufs

Und unsere Jugend, der doch Fröhlichkeit Natur ist? Nur für sie schrieb Theodor Storm niemals. Von ihm stammt jenes Paradoxon: Willst du für die Jugend schreiben, so darfst du nicht für die Jugend schreiben. Aber gibt es Köstlicheres als die Novellen von Bötjer Basch und von Pole Poppenspäler und von der Regentrude? Und weißt du schönere Märchen trotz des dänischen Andersen als die Märchen vom Hinzelmeier und vom Kleinen Häwelmann?

|