|

[Bd. 1 S. 331]

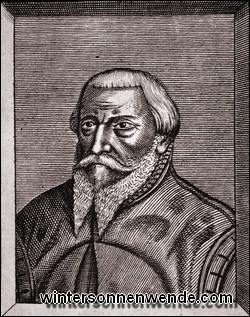

[332] Nun hat man sich immer mit Recht gewundert, wie Veit Stoß in Krakau sofort zu einem so großen Auftrag hat kommen können, zumal es ganz den Anschein hat, als ob der Auftrag bereits vor der Ankunft des jungen Meisters eine ausgemachte Sache gewesen sei. So wäre der Ruhm schon des jungen Künstlers von Nürnberg bis Krakau gedrungen, und die Krakauer Deutschen hätten sich zur Wahl des Veit Stoß durch seinen Ruf bestimmen lassen? Das ist um so unwahrscheinlicher, als wir nicht ein einziges Werk des Veit Stoß mit Sicherheit als vor seiner Krakauer Zeit entstanden nachweisen können. Es müssen selbstverständlich Werke dagewesen sein, aber zu einem so weitreichenden Rufe haben sie es schwerlich gebracht. Natürlicher ist die Annahme von Vermittlungen. Vieles spricht dafür, daß sie über Breslau gingen, wohin Stoß wahrscheinlich verwandtschaftliche, sicher freundschaftliche Beziehungen hatte. Die Breslauer aber standen mit den Krakauern seit den ältesten Zeiten im engsten Zusammenhange. So stammte auch der Krakauer Ratsherr Nikolaus Kreydler, der in dem für die Errichtung des Marienaltars gebildeten Ausschuß saß, aus Breslau. Die erste Reise des Veit Stoß von Krakau aus, über die wir Nachricht haben, führte ihn nach Breslau (1485). Damals zeigte sich schon, daß die Vermittler den rechten Mann vorgeschlagen hatten. In die Urkunde, die dem 1489 vollendeten Altare beigegeben wurde, schrieb dann Johann Heydeke, daß Veit Stoß, der Schöpfer des Werks, der Deutsche aus Nürnberg, ein Mann bewunderungswürdiger Ausdauer und Treue sei, das Lob seiner Begabung und seiner Arbeit die ganze Christenheit erfülle. Dem ehrenvollen Auftrage der deutschen Gemeinde folgten alsbald andere. 1492 bestellte Elisabeth von Österreich das Grabmal für ihren Gemahl, den König Kasimir Jagiello, das in der Heiligenkreuzkapelle auf dem Wawel aufgerichtet wurde. 1493 schuf Veit Stoß das Grabmal für den Erzbischof Zbigniew Olesnicki. Das Grabmal für den Bischof Peter Bnina in Wloclawek kam jedoch nicht mehr zur Ausführung, weil der Künstler im Jahre 1496 Krakau verließ, um wieder in seine Heimatstadt zurückzukehren.

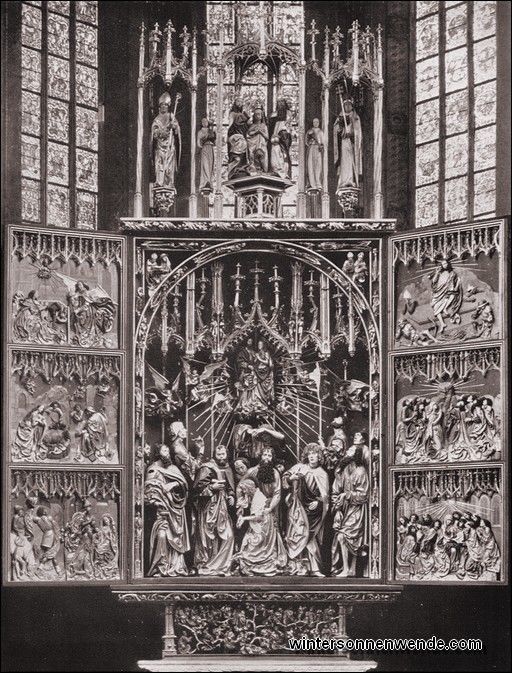

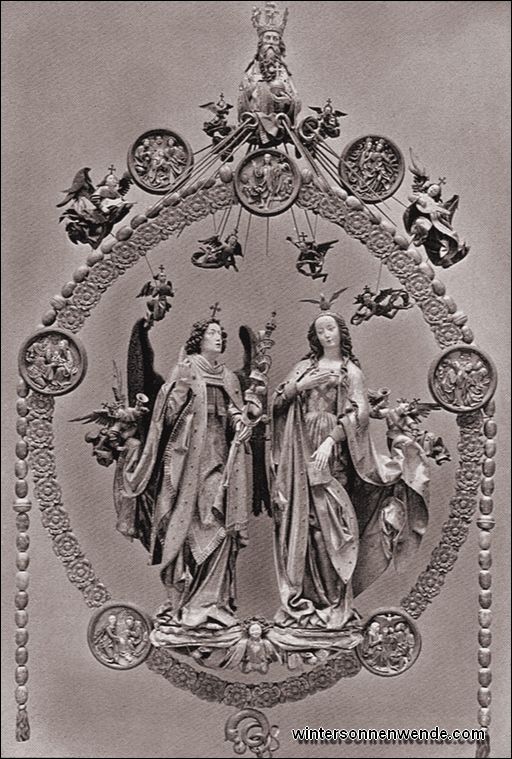

Als ein Mann der Demut, der Treue, der Ausdauer galt er in Krakau – ein "irrig und geschreyig Mann" wurde er in Nürnberg. Es schien, als habe er es ganz darauf abgelegt, zu zeigen, was es mit seinem Namen auf sich habe. Stoß heißt so viel wie Streit. Streit und abermals Streit, Urkundenfälschung, Gefängnis, öffentliche Brandmarkung, Eidbruch, Flucht, Fehde – all das kommt in das Dasein des Mannes, der vorlängst "seine Lebtage in keinem unehrlichen, bösen, sträflichen Gerücht" gestanden. Finanzgeschäfte gaben den ersten Anlaß, und nachdem er einmal mit Praktiken begonnen, wurde er von ihnen nicht mehr frei. Doch über aller Meintat, die er beging, darf nicht vergessen werden: Stoß war in allen seinen Händeln keineswegs ohne Recht, ja es ging ihm nur um Recht (verlorenes Geld wiederzuerhalten), freilich nicht um das Recht, sondern um sein Recht, und dies hielt er fast wie ein anderer Michael Kohlhaas unter allen Umständen auch für das Recht. Daher vergriff er sich fortwährend in den Mitteln, es durchzusetzen. Seine erregte Phantasie spiegelte ihm Möglichkeiten vor, die keine waren, und seine Kunst verleitete ihn zu dem Probestück einer Siegelfälschung, das zwar Bewunderung, aber notwendig auch sein Gericht fand. Er fiel in Schande. Er ruhte nicht, sich wieder von ihr freizumachen. Es entsprach ganz seinem Rechtsbewußtsein, daß er die Wiederherstellung seiner Ehre von einem Machtwort des Kaisers erhoffte, und 1506 erhielt er von Maximilian tatsächlich einen Rehabilitationsbrief. Der Brief hatte allerdings entfernt nicht die Wirkung, die Stoß erwartete. Denn der Nürnberger Rat ließ auf diese Weise nicht mit sich rechten, er verbot den öffentlichen Anschlag des Briefes, den Stoß forderte. Aber so viel wird das kaiserliche Wort doch bewirkt haben, daß man die Sache nun nicht mehr so starr ansah, wie sie der Rat darstellte und als Obrigkeit darstellen mußte. Es kam hinzu, daß Maximilian dem Künstler einen Auftrag erteilte, dazu einen höchst ehrenvollen und auf einem Gebiete, auf dem er sich bisher kaum bewiesen. Stoß sollte Bronzewerk für das Innsbrucker Grabmal des Kaisers liefern. Die Stadt und mehr noch die Rotschmiede Nürnbergs machten ihm alle erdenklichen Schwierigkeiten. Diesmal mußten sie sich aber fügen. Und seit 1513 erhielt der Künstler auch wieder Aufträge von den Nürnberger Patriziern, 1518 durfte er eines seiner schönsten späteren Werke, den "Englischen Gruß" in Sankt Lorenz aufhängen. Ganz ist die Acht, in der er gewesen, wohl nie von Veit Stoß genommen worden. Sie blieb der Schatten, den er nicht loswurde. Zu einer bürgerlichen Ehrenstellung wie in Krakau brachte er es in Nürnberg niemals. Auch scheint es, er habe seit seinen Prozessen unter den Nürnberger Künstlern immer als ein Einsamer gelebt. Wenigstens hören wir nichts davon, daß er irgendwelche Beziehungen zu Adam Krafft, Peter Vischer oder Dürer gehabt hätte. Und in [334] seinen letzten Lebensjahren sollte er noch einmal in Widerstreit mit der Stadt geraten. Er, dessen Sohn Andreas Prior des Nürnberger Karmeliterklosters war, wollte von der neuen Lehre, zu der der Nürnberger Rat hielt, nichts wissen. Gehörte doch sein Sohn zu den eifrigsten Verteidigern des alten Glaubens. 1523 hatte Veit Stoß nun auf Betreiben seines Sohnes einen großen Schnitzaltar für die Nürnberger Karmeliterkirche geliefert. Er war noch nicht vollständig bezahlt, als der religiöse Umschwung eintrat. Den Streit um die Restsumme hat Veit Stoß noch als Erbe vermacht. Erst 1543, zehn Jahre nach dem Tode des Künstlers, kam es zu einem leidlichen Abschluß, und der Altar gelangte in die Bamberger Obere Pfarrkirche, wo er sich noch heute befindet. Veit Stoß, der "unruhige heillose Bürger, der einem erbarn Rat und gemeiner Stadt viel Unruhe gemacht hat", ist mit Streit aus der Welt gefahren. Wer will sagen, ob es nicht die ständige Spannung des Streites war, die ihn so lange am Leben hielt. Wenig fehlte, daß er hundert Jahre alt geworden wäre. Veit Stoß ist tatsächlich gewiß nicht der erste Künstler gewesen, der in Widerstreit mit dem Rechte geriet. Aber er ist für uns der erste, dessen Rechtsfall von verhältnismäßig sehr zahreichen Urkunden begleitet ist. So genau sind sie nun freilich nicht, daß wir alles zu erhellen vermöchten. Aber was sie berichten, genügt, um Veit Stoß nicht nur als Beuger des Rechts erscheinen zu lassen. Wenn das Tragische aus dem Kampf des Subjekts mit den objektiven Mächten hervorgeht, ist auch der Fall des Veit Stoß ein tragischer. Aber zum echten Tragischen gehört außerdem, daß der Konflikt ein schicksalhafter, kein bloßes Bubenstück sei. Nur wenn man die Siegelfälschung dämonisiert, so daß sie als die verhängnisvolle Folge eines künstlerischen Vermögens erscheint, das die Lust aller Möglichkeiten der Bestätigung schon früh erprobt und ausgekostet hatte, hier überdies durch den Schein des Rechtes erregt wurde, wäre die Bedingung des echten Tragischen gegeben. Ob sie es tatsächlich war, bleibt für uns im Unerforschlichen, und wir wissen auch nichts darüber auszusagen, ob der Kaiser, als er Veit Stoß seine Huld zuwandte, den Künstler vom Menschen getrennt sehen wollte. Indessen hat er doch auch diesen durch den Rehabilitationsbrief rechtfertigen wollen, aber bei dem Kaiser, der die Künste so sehr liebte, ist man leicht geneigt, freiere Anschauungen vorauszusetzen, anzunehmen, er habe sich seine eigenen Gedanken über das Verhältnis des Künstlers zur bürgerlichen Rechtswelt gemacht, in den Werken des Künstlers genug des Versöhnenden gefunden. Gibt es doch auch im Leben Rembrandts Vorkommnisse, die der bürgerliche Verstand nicht faßt, nicht fassen darf, wenn die Welt Bestand haben soll. Das hat das Werk des Veit Stoß mit seinem späteren Leben gemein, daß es ganz in der Unruhe steht. Es ist seine Unruhe und zugleich die Unruhe seiner Zeit. Wie eine Vorahnung der bewegten Welt des jungen Dürer wirkt der Krakauer Marienaltar, in dessen Schrein Tod und Himmelfahrt der Maria erscheinen. Maria, da die Stunde des Sterbens sie ankommt, ist zum Gebet auf die Knie [335] gesunken. Der Tod will sie haben, obwohl ihre Jugend noch wie eine knospende Blüte ist, ihre Schönheit den Tod nicht zu kennen scheint. Aber nun kann sie vor Schwäche nur noch knien, indem ein Apostel sie stützt, mit der Behutsamkeit, die ein so zartes Wesen verlangt, in der Kümmernis, die ein so frühes Scheiden bereitet. Denn er, mit einem Barte wie Urväter, hat die Länge des Lebens erfahren, und es ist, als ob der Ahn sein Enkel hielt. Hinter seinem Rücken sind zwei, von denen man nur die Köpfe sieht, die sie vorbeugen, halb von Neugier, halb vom Schmerze erregt, wie dieser Tod sein kann. Über dem Haupte des Urvaters aber bricht der Schmerz in die bewegteste Klage aus. Da erscheint einer, und er erscheint aus seinem Gewande wie aus einer dunklen Wolke, dessen ringende Hände das Bild der erschüttertsten Fassungslosigkeit sind. Seit Giottos klagendem Johannes in der Beweinung von Padua ist die Gebärde der Fassungslosigkeit so nicht mehr Gestalt geworden. Nur daß der Jünger des Veit Stoß schwebender erscheint und damit schon an sich selbst ganz im Fassungslosen.

Das ist die Mitte des Altares: eine Kniende in der Ohnmacht des nahenden Todes, in magdlicher Schönheit und Jugend; ein Stehender, von mythischem Alter und Ansehen, der das junge schöne Wesen umfängt, aber wie einer, der längst weiß und begriffen hat, er wird nicht hindern können, daß es ihm entgleitet, dann nicht mehr ganze Gestalten, sondern nur noch Gesichter und eine gewandumwogte Gebärde und sie mit dem Ausdruck des Wissenwollens, der beunruhigten Frage, des Schmerzes, der nicht begreifen und nicht fassen kann. Aber der von der Woge des Schmerzes Ergriffene, dessen Gewand und Gebärde das Untere wie eine dunkle Wolke beschatten, ist nicht das Ende. Über ihm bilden Gewänder und Engel eine andere Wolke, aus der Strahlen brechen, und auf ihr erscheint Maria noch einmal, aber in der Neuheit des Lebens und in der Feierlichkeit der himmlischen Erhöhung, und es ist nun Christus, der sie umfängt.

Wie nun bei der Mittelgruppe hinter dem stehenden Alten zwei erschienen, von denen man fast nur die vorgebeuten Köpfe erblickte, so auch hinter den äußersten Aposteln rechts und links. Hinter dem Apostel mit dem Kohlengefäß wird ein Kopf sichtbar, der aus den seitlichen Gruppen als einziger auf die Mitte zur Sterbenden hinzuschauen scheint. Doch sein Blick ist so starr und so versunken, daß er etwas Wirkliches zu sehen kaum noch imstande ist. Der ihm auf der anderen Seite entspricht, nicht nur mit seinem Kopfe, sondern halb auch mit seinen Schultern sichtbar ist, blickt weder auf die Mitte noch auf die himmlische Erscheinung, sondern, abgelöst von beidem, in die Höhe und ist doch von beidem, dem irdischen Sterben und dem himmlischen Leben, in einem ergriffen. Der Klagende in der Mitte aber, den seine Schmerzgebärde über den Alten hinaushebt, hat zur Rechten einen, den der sehnsuchtsvolle Blick über die anderen hinaus zur Höhe zieht. Er findet sein Gegenbild auf der anderen Seite in einem, der ein Gefäß emporhält, das zur Hälfte zerstört und deshalb nicht ganz einwandfrei deutbar ist, das er aber wie gebannt anstarrt. Zwischen der himmlischen Erscheinung und den Aposteln vermitteln dann noch musizierende Engel. Alles aber wird zusammengefaßt durch den großen Rundbogen, der sich über dem Ganzen wölbt. Die Darstellung zweier oder mehrerer Ereignisse in einem Raume ist, wie bekannt, eine alte mittelalterliche Gewohnheit. Sie widerspricht dem modernen künstlerischen Gesetz der Einheit von Handlung, Zeit und Raum. Man kann sagen, ohne die Verallgemeinerung ganz streng zu nehmen, daß die Abwesenheit jenes Gesetzes für einen Geist kennzeichnend ist, der das ursächliche Denken noch nicht vereinzigt hat. Wo dieses wie im Mittelalter die Alleinherrschaft noch nicht hat, da kann deshalb das Erscheinen mehrerer Ereignisse in einem Raume auch nicht als Mangel an Einheit empfunden worden sein. Im Gegenteil, erst durch das Neben- und Nacheinander mehrerer Ereignisse, die unter sich zusammenhängen, glaubte man zur Einheit zu gelangen. Erst indem über dem Tode Mariens ihre himmlische Erhöhung erschien, wurde die Einheit ihres Lebens sichtbar, die darin besteht, daß sie Erde und Himmel verbindet. Vom Standpunkte des ursächlichen Denkens ist [337] das ein dualistisches Vorstellen. Aber in diesem ist nicht nur der Dualismus der Komposition im ganzen begründet, sondern auch alles, was wir über den Seinscharakter der einzelnen Gestalten und das Wesen ihrer Handlungen andeuteten. Nun ist aber im ganzen Mittelalter das ursächliche Denken keineswegs vollkommen ausgeschaltet gewesen. Es ist nur niemals verabsolutiert worden. Daher entstehen denn Spannungen, deren Wesen zutreffend zu würdigen dem modernen Menschen sehr schwerfällt, die er aber zu begreifen versuchen muß, wenn er überhaupt einen inneren Zugang zu den mittelalterlichen Werken finden will. Die Spannungen wachsen im Spätmittelalter und mit dessen Realismus. Es besteht kein Zweifel, daß das künstlerische Vermögen des Veit Stoß, abstrakt genommen, zu rein realistisch-ursächlicher Gestaltungsweise wohl imstande gewesen wäre. Wenn er dennoch nicht auf sie ausgeht, kann sie sein Ziel nicht gewesen sein. Er sieht alle Wirklichkeit zwischen Welt und Überwelt, bewußt und unbewußt, und daß er sie auch unbewußt, gleichsam von Natur, in diesem Dualismus sieht, macht sein Schaffen erst frei. Zu den bewußten Setzungen seines schöpferischen Willens wird man die Monumentalität zu rechnen haben, die er den Aposteln zu geben sucht. Ja es erscheint uns beinahe als ein Rückgriff auf ältere Kompositionsprinzipien, wenn er für die vordersten Aposteln den Eindruck des Stehens in einer Reihe erstrebt. [338] Aber das ist nun nicht mehr das einfache und fraglose Nebeneinanderstehen der Figuren wie in den älteren Schöpfungen und dann wieder bei den reinen Existenzfiguren der sogenannten sacra conversazione der Renaissance, die einende Reihung kommt hier innerhalb einer Unruhe zustande, die sie fragwürdig macht, in keinem Falle aufhebt, aber doch nicht einfach hinnehmen läßt. Es sind zumal die Gewänder mit ihren harten Brüchen, stürzenden Faltenfällen, gleichsam sausenden oder brandenden Konturen, von denen eine fast rauschende Unruhe ausgeht. Es sind sodann die hinteren Apostel, deren Köpfe bald unter, bald über den Köpfen derer der vorderen Reihe erscheinen, so daß sie den Umriß der ganzen Gruppe ins Wogen bringen, die sich dem Daseinsgesetz der Reihung entreißen. Denn dieses geht, wie man an den Aposteln der vorderen Reihe sieht, auf die strenge Isokephalie. Diese Unruhe hängt natürlich mit der Aufgabe zusammen, die Gestalten an zwei Geschehnissen teilhaben zu lassen. Aber schon die Tatsache, daß Stoß die Reihung gab, obwohl er Geschehnisse darzustellen hatte, bedeutet im vorhinein, daß er die Reihung nur im Lebenszusammenhange mit Bewegungen würde geben können, deren Bestreben es wird sein müssen, sich jener zu entziehen. Er suchte die Reihung dennoch, weil sie ihm Mittel der Monumentalisierung und das heißt für ihn der Verewigung der Gestalten war. Es entspringt hier also auch die Idee der Reihung demselben dualistischen Denken, das wir an jeder einzelnen Gestalt, an der Verbindung zweier Geschehnisse in einem Raume schöpferisch wirksam sahen. Unzweifelhaft ist nicht zuletzt durch die Reihung die Verbindung des Drunten mit dem Droben gelungen. Denn wie dort Christus und Maria nebeneinander erscheinen, ist auch dies eine Reihung, nur auf zwei Figuren beschränkt und mit innigerer Beziehung der beiden Gestalten zueinander, als sie unten bei den Aposteln zu finden ist. Würden wir noch auf die Figuren der Predella, in der die Wurzel Jesse dargestellt ist, auf die Kompositionen der Flügelreliefs mit Szenen aus dem Leben Jesu, auf die Gestalten des Gesprenges – Propheten, Kirchenväter, Heilige, Marienkrönung – eingehen, so würden wir überall den gleichen Form- und Sinnwillen entdecken. Nur daß sich hier Veit Stoß umfänglicher seiner Gehilfen bedient hat. Indessen wird er doch alles mit eigener Hand übergangen haben, und insonderheit unter den Köpfen der Flügelreliefs sind viele, die nur er selbst geschaffen haben kann. Die Kompositionen als solche gehen selbstverständlich auf ihn zurück. Dieses großartige Werk bekam Veit Stoß, wie bereits gesagt, als ein Mann in Auftrag, der seine Könnerschaft wohl schon ausgewiesen hatte, der aber immer noch ein Beginnender gewesen sein muß. Wer ihn auf seinen künstlerischen Weg gewiesen, wissen wir nicht genau. Aber die höchste Wahrscheinlichkeit besitzt doch die Annahme, daß er mit dem Meister, der 1478 den Nördlinger Georgsaltar schuf und den man – ohne eigentlich zwingende Beweise, ja fast gegen sie – mit dem eine Zeitlang in Nürnberg lebenden Simon Lainberger identifiziert hat, in [339] Berührung gekommen sein dürfte, natürlich schon in Jahren, die vor dem Nördlinger Altare lagen. Leider können wir aber über Herkunft und Wirkungskreis auch dieses Meisters, der vielleicht mit dem Meister der schnitzerisch so überaus kühnen Dangolsheimer Maria des Berliner Deutschen Museums identisch ist, nicht mehr als Vermutungen äußern, deren eine ist, daß er den großen Nikolaus Gerhaert von Leyden am Oberrhein gekannt haben muß. Und Nikolaus Gerhaert glauben wir als Vorbild auch noch an der Grabmalfigur zu spüren, die Veit Stoß kurz nach Vollendung des Marienaltars für König Kasimir schuf. Nur ist bei Veit Stoß alles härter und schärfer geworden, unbiegsamer, gebrochener und weniger malerisch. Gewisse Einzelheiten weisen darauf hin, daß der Meister auch Niederländisches gekannt hat, doch gewiß nur in Vorlagen, wie er denn für die Paulusfigur in der Nürnberger Lorenzkirche, die Dr. Anton Kreß 1513 bei ihm bestellte, sich auch einmal von einem Stich Schongauers hat anregen lassen. Alle Beobachtungen zusammengenommen, ergibt sich die Möglichkeit einer Schulung am Oberrhein und in Nürnberg bei Kräften, die mit den Errungenschaften der oberrheinischen Kunst vertraut waren, das heißt mit einem neuen Realismus der Oberflächenbehandlung und mit seinem Gegenspiel, einer kühn unterschneidenden, komplizierteste Formenbewegungen bewältigenden Gewanddurchbildung. Gewisseres und nun gar zweifelsfrei Namentliches läßt sich über die Lehrzeit des Veit Stoß bis heute nicht angeben. Es war dem Künstler, als er nach Nürnberg zurückkehrte, aus den Ursachen, die wir schon beschrieben und die sein ganzes Dasein gefährdeten, viele Jahre schwer, ja unmöglich gemacht, seine Kräfte zu entfalten. Er hing zähe an seiner Kunst, aber es läßt sich nicht leugnen, daß sie solche schöpferischen Höhepunkte wie den Krakauer Altar seltener erreicht, als die Kraft seines Frühwerks und die Länge seines Lebens erwarten lassen. Reliefs, wie die 1499 für Paul Volckamer an Sankt Sebaldus geschaffenen (Abendmahl, Ölberg, Judaskuß), sind höchst temperamentvoll, reich an realistischen Beobachtungen, drastisch und zupackend, aber den Gefahren des Manieristischen nicht durchaus enthoben. Der Größe entbehren sie ganz. Sie sind in mancher Hinsicht den Malereien vergleichlich, die Stoß wenig später dem Altare Riemenschneiders in Münnerstadt hinzufügte. Aber dann ist der Künstler doch wieder des Edelsten fähig. Der Kruzifixus von Sankt Lorenz steht an Adel hinter den Kruzifixen Riemenschneiders nicht zurück, ist aber kraftvoller. Das Verhaltene und die Stille ist freilich die Art des Veit Stoß sonst nicht. Auch wenn er das Sinnende oder das Liebliche, etwa in einigen seiner Muttergottesfiguren, darstellt, verbindet er es stärker, als Riemenschneider je tat, mit aufstörender Unruhe, die er zumal in den Gewandbildungen Gestalt werden läßt. Man hat sie als barock angesprochen und, wenn damit die Heftigkeit der Bewegungen, das schwer Wogende und Turbulente, leidenschaftlich Brechende der Formen gemeint ist, so trifft die Bezeichnung zu. Es steht in innerem Zusammenhange mit diesem Barock der Gewänder, daß [340] Stoß wenigstens

Womöglich noch barocker in ihrer Haltung und durch die Strudel des Gewandes ist die Maria von der Kreuzigung in Sankt Sebaldus (etwa 1506/07), ein derbes Weib ohne alle Schönheit. Und bei ihr spüren wir auch keinen Bruch zwischen dem Ausdruck des zum Kreuze erhobenen Kopfes, der geöffneten Arme und der tosenden Unruhe des Gewandes. Die dürrgliedrigen Hände freilich haben etwas Kralliges, wie denn Stoß zu scharfen, ausgezehrten, spitzen Formen auch dann immer noch Neigung behielt, wenn er sonst in den Gewandbildungen die starke und ausfahrende Bewegung, in der Körperbildung die Fülle suchte. Es gibt Werke, in denen die Versessenheit auf solche überbezeichneten Formen etwas Verkrampftes hat. Vor der Sebalder Maria aber überwiegt der Eindruck eines starken Pathos, ja sie gehört zu den Gestalten des Meisters, von denen man sagen darf, daß sie uns einen Inbegriff vom Wesen des spätgotischen Pathos geben. Es erwächst uns aus der Gewalt der von Welt und Überwelt entfesselten Unruhe, und seine Größe ist die bäurisch-bürgerlicher Geschlechter. Jene Marienfigur ist nebst einem Johannes zu einem Kruzifixus gestellt worden, der, obgleich erst 1520 entstanden und ihr ursprünglich nicht zugedacht, gestalterisch die ältere Schöpfung doch unmittelbar vollendet. Der Gekreuzigte hängt am Holze gespannt wie der frühere Kruzifixus von Sankt Lorenz. Aber erst bei dem Sebalder ist die Spannung ganz strack geworden, als solche empfunden, bis zum Pathetischen gesteigert. Und der Ausdruck der Schicksals- [341] ergebenheit der früheren Gestalt ist einer Haltung gewichen, die heroisch zu nennen ist. Beides, die barocke Unruhe der Gewandgestaltung und das Pathos als Ausdruck gesteigerter menschlicher Erscheinung, kennzeichnet, wie uns scheint, die besten und späteren Werke des Veit Stoß. Beides sind allerdings Eigenschaften, bei denen der Übergang vom Wesentlichen zum Äußerlichen ein sehr rascher sein kann. Und es mag wohl sein, daß der Künstler, der durch sein persönliches Schicksal immer wieder gezwungen wurde, auf die äußere Anerkennung entscheidendes Gewicht zu legen, öfter, als es vielleicht sonst geschehen wäre, sich am Äußerlichen und bloß Eindruck Fordernden Genüge sein ließ.

Den "Englischen Gruß" und den Sebalder Kruzifixus möchten wir als die eigentlichen Spätwerke des Meisters bezeichnen. Denn der Bamberger Altar (1523), der Ursache eines den Tod des Künstlers überdauernden Streites wurde, scheint uns mehr interessant als überzeugend. Interessant, weil er den ersten nachweisbaren Versuch des Künstlers darstellt, auf die farbige Fassung zu verzichten und wie Riemenschneider malerische Wirkung allein durch schnitzerische Kunst zu erreichen. Es gelingt ihm in dem Maße Riemenschneiders nicht, weil er zugleich intensiver noch, als er es bisher getan hat, auf die volle und dichte Plastizität der Gestalten ausgeht. Die Anordnung, die er der Szene gibt, ist malerisch. Bei der einzelnen Figur überwindet aber die Plastizität der Form das Malerische des Zusammenhangs, in den sie gebracht ist. In dieser Hinsicht kann man den Bamberger Altar mit der Maidbronner Beweinung Riemenschneiders durchaus vergleichen. Doch Riemenschneider ist in seinem Spätwerke wesenhafter geblieben als Stoß, und übrigens wird man den Eindruck nicht los, daß die plastische Form im Bamberger Altar auf Anregungen italienischer Plastik zurückzuführen sein möchte.

|