|

[Bd. 1 S. 343]

Auch die Renaissance trat mit dem Willen zu Entrechtungen auf, sie aber aus Ursachen, die den Gründen der Reformation nicht entgegengesetzter gedacht werden konnten. Die Möglichkeit der Gefährdung der Religion bekümmerte sie nicht, ja sie war bereit, zu den alten Gefahren noch neue hinzuzufügen, wenn sie die Folge der Idee sein sollten, die sie verfocht. Diese Idee aber war die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen vollkommener und unvollkommener Kunst. Daß es gute und schlechte Kunst gäbe, war eine Erfahrungstatsache, von der die Kunst auch bisher schon gelebt hatte. Daß man jedoch zwischen vollkommener und unvollkommener Kunst unterscheiden könne und müsse, waren eine Erkenntnis und eine Forderung von umwälzender Neuheit. Denn der Begriff [344] der Vollkommenheit ist ausschließend und verabsolutierend. Als vollkommen wollten nun aber die Italiener, die darin für Europa das Wort führten, nur mehr die Kunst gelten lassen, die sich, wie neuerdings die ihre, auf das Vorbild der Antike verschwor, so daß es keine andere künstlerische Seligkeit mehr geben sollte als die, zu der die antike Kunst kanonisch den Weg gewiesen. Zwar zeigte sich auch in Italien das Leben lange noch mächtiger und freier als die Lehre, aber diese war doch aufgestellt, und zu ihren ersten Auswirkungen gehörte die Sonderung der Kenner von den Banausen. Denn naturgemäß konnte nun die Kunst zureichend nur mehr von denen gewürdigt werden, die einen Begriff von Wesen und Sinn des Vorbildes hatten, das die Kunst zur Vollkommenheit erhob. Von den anderen war in Beziehung auf die Kunst nichts zu halten, ja sie waren, wenn sie Meinungen äußern sollten, streng zu bekämpfen und darauf hinzuweisen, daß sie von der Kunst als Kunst nichts verständen. Dieser Kanonismus, der in einem Augenblicke die Herrschaft antrat, in dem ein anderer durch die Reformation an seinen Wurzeln getroffen wurde, mußte notwendig ebenfalls zu einer Einschränkung der Daseinsbreite der Kunst führen. Es war aber Dürer, der seine Lehren in Deutschland als erster so verkündete, daß sie zum Aufhorchen zwangen, nicht ohne daß man sein Bekenntnis mithörte, es sei das neue Gesetz sehr schwer, überkünstlich, hart zu begreifen gegenüber dem lebendigen Leben, aber um der Vollkommenheit der Kunst willen müsse es doch gesucht werden. Auch blieb er wieder und wieder schwankend, ob das Urteil über Kunst allein den Kennern zukomme und nicht vielleicht doch auch dem einfachen Manne von natürlicher Urteilskraft. Indessen, auch Dürer mußte, seitdem er einmal den neuen Weg beschritten, am Ende dem Kenner die ersten Rechte zusprechen. Beide Mächte, die Reformation und die Renaissance, sind in Leben und Werk Tilman Riemenschneiders eingetreten. Wir können aber nicht behaupten, daß sie ihn mehr als äußerlich berührt hätten. Das Werk Riemenschneiders wenigstens hat seine Schönheit und seine Sicherheit daher, daß es den revolutionären Mächten im Grunde seines Wesens entrückt blieb. Es erreicht daher auch noch eine Breite, die ganz unmittelbar das große Bedürfnis spiegelt, von dem es getragen wurde und sich tragen ließ. Es ist das Werk eines Meisters im echtesten Sinne des Wortes. Das Werk eines Künstlers, wie Dürer einer war, dem das Werk Bekenntnis, das Schaffen problematisch, die Kunst Schicksal wurde, ist es nicht. Aber es entbehrt darum keineswegs einer hohen geschichtlichen Aufgabe. Versuchen wir zunächst, sie in ihrem engeren, dem landschaftlichen Kreise zu erfassen. Als Riemenschneider 1485 in Würzburg das Bürgerrecht erwarb – er war bereits zwei Jahre in der Stadt –, gab er als Ort seiner Herkunft Osterode im Harz an. Diese Herkunftsangabe muß, wie wir aus anderen Fällen wissen, nicht durchaus die Geburtsstadt bezeichnen, es kann auch der letzte Aufenthaltsort gemeint sein. Aber neueren Nachforschungen gelang der Nachweis, daß ein Tile Remensnieder 1483 in Osterode verstarb. Die Vermutung liegt sehr nahe, es möchte [345] der Vater des Bildschnitzers gewesen sein. Dieser selbst wäre dann im Todesjahre des Vaters nach Würzburg gezogen. Dort aber wird er für uns erst fünf Jahre später künstlerisch faßbar, mit dem Grabmal, das er für den Ritter Eberhard von Grumbach in Rimpar schuf, einem Werke allerdings, das wohl Züge zeigt, die wir als riemenschneiderisch erkennen, doch nur so allgemein, daß es ebensogut von einem anderen gearbeitet sein könnte. In seiner ganzen Eigenart tritt Riemenschneider uns erst mit dem Altare von Münnerstadt (1490/1492) und den Adam-und-Eva-Figuren für die Würzburger Marienkapelle (1491/1493) entgegen. Es bleibt also eine ganze Reihe dunkler Jahre. Davon wäre kein Aufhebens zu machen, wenn es nicht eine Reihe von Ungewißheiten nach sich zöge. Ist das Grumbach-Denkmal von Riemenschneider, so müssen wir folgern, daß er erst allmählich seine Eigenart gefunden habe und daß dies in Würzburg geschehen sei. Hat dagegen das Grumbach-Denkmal ein anderer geschaffen, so müßte dieser der Lehrer Riemenschneiders gewesen sein, und die Würzburger hätten demnach schon vor Riemenschneider eine Art gekannt, die der Riemenschneiders selbst sehr nahekam. Aber jenen anderen können wir in Würzburg mit Sicherheit an keinem zweiten Werke nachweisen. Würzburg verfügte, soviel wir sehen, überhaupt nicht über die Kräfte, von denen Riemenschneider etwas lernen konnte. Die Höhe, welche die Würzburger Plastik um 1400 innegehabt, war längst verlassen. Das wenige, was sich im fünfzehnten Jahrhundert heraushebt, ist entweder von auswärts eingeführt oder aber vereinzelt, zudem der Art Riemenschneiders ganz entgegengesetzt. Es geht mehr aufs Breite, Derbe und Volle, als daß es schon irgend Zeichen jener Zartheit trüge, in der die Kunst Riemenschneiders lebt. Wir streiten die Möglichkeit durchaus nicht ab, zwischen dem gesicherten Frühwerke Riemenschneiders und den älteren oder gleichzeitigen Würzburger Arbeiten da und dort Verbindendes zu finden. Aber aufs Ganze gesehen, erscheint die Kunst Riemenschneiders in Würzburg als etwas Neues, das durch Art und Vermögen von den einheimischen Überlieferungen unabhängig ist. Man würde darin nichts Außerordentliches zu finden haben, wenn es nicht gerade Riemenschneider gewesen wäre, der den untermainfränkischen Stil des Spätmittelalters in der Plastik so bestimmte, daß er unsere Vorstellung von ihm fast ganz gebildet hat. Jedenfalls pflegen wir ein spätmittelalterliches Werk erst dann mit Sicherheit als untermainfränkisch zu erkennen, wenn es irgend riemenschneiderische Züge trägt. Wir werden gewiß bei fortschreitender Durchforschung des Gebietes noch besser unterscheiden lernen. Aber dabei dürfte es bleiben, daß niemand den plastischen Stil dieser Landschaft so entscheidend geformt hat wie Riemenschneider. Das heißt also: es war ein Landfremder, der in der Plastik das Untermainfränkische zum Charakter erhob. Das ist eine Erkenntnis von grundsätzlicher Bedeutung. Sie zeigt die Abhängigkeit der landschaftlichen Charaktere von den Künstlern, die in den Landschaften erscheinen. Wir haben nicht die Spur eines Zeugnisses dafür, daß Riemenschneider nach Würzburg ging, weil dessen Landschaft ihn anzog. Was [346] ihn anzog, waren die Aufträge, welche er in einer Stadt und Landschaft erwarten durfte, die um jene Zeit gegenüber anderen mit plastischen Werken noch verhältnismäßig wenig versehen war. Damit soll die Einwirkung der Natur der mainfränkischen Landschaft, die keinerlei scharfe und harte Formen kennt, auf die Kunst Riemenschneiders keineswegs ausgeschlossen werden. Nur haben wir als das eigentlich Geschichtliche des Erscheinens Riemenschneiders im Würzburgisch-Fränkischen zu bezeichnen, daß er als ein Niederdeutscher jenem brachte, was es bisher nicht besaß, und daß er ihm eine Gestalt gab, die es ohne ihn und allein von sich aus nicht gewonnen hätte. Als Riemenschneider 1483 nach Würzburg kam, trat er zwar zunächst als Geselle bei einem anderen Meister in die Werkstatt, aber seine Wander- und Lehrzeit muß er hinter sich gehabt haben. Wohin sie ihn geführt, bei wem er gelernt hat, wissen wir nicht. Wir können aus seiner Kunst nur erschließen, daß er am Oberrhein und in Schwaben gewesen sein dürfte, daß er aber auch Niederländisches gekannt haben muß und, wenn Osterode wirklich seine Heimat war, wahrscheinlich doch aus eigener Anschauung, nicht bloß durch jene Werkstattzeichnungen und Vorlagen, die von Hand zu Hand gingen. 1528 gab Riemenschneider einmal zu Protokoll, er sei siebzig Jahre alt. Die Angabe kann nach der Gewohnheit der Zeit nur eine ungefähre, er muß tatsächlich älter gewesen sein. Sein Geburtsjahr dürfte um 1455 liegen. Es bleibt vorläufig ganz unseren Vermutungen überlassen auszudenken, wie er mit jungen Jahren in den Niederlanden, am Oberrhein, in Schwaben und 1483 wieder in Osterode gewesen sein kann, um von dort nach Würzburg zu ziehen.

Dichter haben die Menschen in solche aufgeteilt, denen sich Gott im Erdbeben, Feuer und Sturmwind offenbart, und in andere, denen das stille und sanfte Sausen zur Offenbarung der Gottheit wird. Daß Riemenschneider zu diesen gehört, bezeugt schon der Münnerstädter Altar. Es bezeugt das noch bezeichnender die Gruppe des Stammelternpaares der Würzburger Marienkapelle (heute Luitpold-Museum). Seit Riemenschneider um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wiederentdeckt wurde, bildeten diese Figuren lange seinen höchsten Ruhm. Denn durchaus nach Maßstäben urteilend, die von der Kunst der italienischen Renaissance bestimmt waren, glaubte man hier Gestalten gefunden zu haben, die auch die Deutschen auf dem Wege der Italiener zeigten. Galt doch wie diese zu sein als ein absoluter Wert. Zu den Hauptleistungen der italienischen Renaissance gehört aber die künstlerische Eroberung des Aktes. Allein, wir wissen heute, daß Riemenschneiders Akte mit der Renaissance weder mittelbar noch unmittelbar irgend etwas zu tun haben. Der Realismus der späten Gotik ist von sich aus zu einer solchen Reife der Erfassung der nackten menschlichen Gestalt gekommen. Im allgemeinen hat er den Akt aber nur dort dargestellt, wo er gegenständlich gefordert wurde, und das bedeutet, daß er einen Akt darstellen zu können nicht für eine Grundbedingung der Kunst, sondern nur für eine ihrer Möglichkeiten hielt. Sie hat Riemenschneider nun allerdings in einer Weise ergriffen, für die es in der

Wir pflegen die Figuren heute im Museum zu sehen, wohin sie des drohenden Zerfalls wegen gerettet werden mußten. Doch das heißt sie außerhalb des architektonischen Zusammenhanges sehen, für den sie gedacht waren und in dem ihre Figuration erst verständlich wird. In einer Zeit entstanden, in der Architekturplastik, die wirklich noch solche war, bereits zu den Seltenheiten gehörte, weil der Sinn der Künstler sich den Bindungen des Architektonischen nicht mehr fügen wollte, hat Riemenschneider noch einmal ein großes Beispiel für sie gegeben. Es wäre nichts Ungewöhnliches gewesen, wenn er die Figuren nicht in Stein, sondern in Holz ausgeführt hätte. Denn es kam damals bereits vor, daß man an Architekturen die Steinplastik durch Holzplastik ersetzte. So sehr war der Sinn für die Naturgesetze des Monumentalen schon im Schwinden begriffen. Riemenschneider suchte sie noch einmal zu erfüllen, und das gehörte zu seinem Streben nach Werkreinheit. Man könnte es auch sein Streben nach "Klassizität" nennen, wenn dieser Begriff nicht so belastet wäre und nicht Vorstellungen einer innerweltlichen Erfülltheit enthielte, von der Riemenschneiders Wesen nichts weiß.

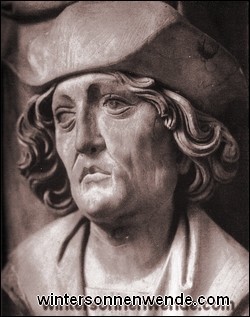

Unter den vielen Greisenköpfen, welche die Spätgotik geschaffen hat, wird der Riemenschneiders immer als einer der bedeutendsten genannt werden müssen, weil er mehr als ein äußeres Bild des Greisentums gibt. Fraglos war die Hinneigung der Spätgotiker zum Charakteristischen oft der einzige Anlaß zur Darstellung von Greisenköpfen. Doch diese erscheinen in der Kunst der Spätgotik zu häufig und in zu wesentlichen Gestaltungen, als daß man mit jener äußeren Erklärung auskäme. Es ist die seelische Sagekraft des Greisenkopfes, die ihn so häufig zum künstlerischen Gegenstand hat werden lassen. Alsdann aber wird man daran erinnern dürfen, daß er, die "Ruine" des Menschengesichts, in demselben Zeitpunkte zur ausgeprägtesten Darstellungsform kommt, in dem die Kunst auch die Landschaft und in ihr als Stimmungs- und Sinnmittlerin die architektonische Ruine entdeckt hat. Riemenschneider hat jedoch nicht nur den Greis greisenhaft dargestellt. Auch [350] bei seinen Jünglings- und Männergestalten geht der Ausdruck des Sinnens, den sie alle haben, durch die Stimmung des Leides, von der die meisten überkommen sind, leicht ins Greisenhafte über. Wir spüren, daß ein Jahrhundert, ja eine Welt zu Ende geht. Aber Riemenschneider hat sich von dem Bann dieser Stimmung doch auch freimachen können, am stärksten wohl in den Altären für Rothenburg und Creglingen.

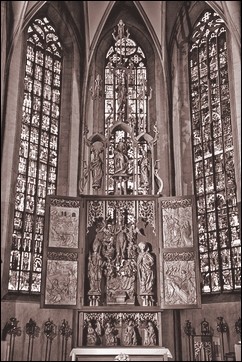

Den Rothenburger Blutaltar erhielt er 1499 in Auftrag. Der Gegenstand, den er hier darzustellen hatte, war an sich ganz der seine: das Abendmahl mit der Ankündigung des Verrats und der Nähe des Todes. Das Erleiden der Untreue war zu gestalten und die Ahnung des Endes. Und im Christus und in dem johanneshaften Jünger links von Judas, am stärksten in dem Jünger, kommt beides wie selten in der deutschen Kunst zum Ausdruck. Auch im Beteuern des Petrus überwiegt die schmerzlichste Ergriffenheit, und welche Empfindungen des namenlosesten Leidens die Seele des Jüngers ganz rechts beschatten, der fragend zum Herrn hinüberblickt, läßt sich mit Worten nicht sagen. Aber neben diesen Gestalten gibt es doch auch solche, die bloß da sind und von dem Vorgang nicht im mindesten erschüttert werden, Männer mit derben und knolligen Gesichtern. Zwei unterhalten sich über den Vorgang, wie wenn Gevatter Schneider und Handschuhmacher sich eine Neuigkeit erzählen. Zwei aber, die beiden rechts von Christus, das genaue Gegenteil zu denen, die sich so alltäglich unterhalten, haben fast das Ansehen von Revolutionären. Es wetterleuchtet über ihren Gesichtern, und der Starkschädel mit dem breiten Barte und dem rollenden Haupthaar hat einen Groll, der zum Zuschlagen bereit scheint. So stellt man sich einen Rottenführer der Bauern vor, die zwanzig Jahre später die Revolution durchs Land trugen. Man wird darüber streiten können, inwieweit hier alles bewußte Entgegensetzung von Charakteren ist. Es bleibt wahrscheinlich, daß der Ausdruck der Unbeteiligtheit, das bloß biedere Dasein einiger Apostel auf ein Nachlassen der gestalterischen Spannkraft zurückgeführt werden muß. Aber es wirkt fast befreiend, daß Riemenschneider auch Gestalten gab, die nicht das namenlose Leid, sondern die einfältige Stumpfheit untäterisch macht. Andrerseits treibt er doch – und darin dürfte Absicht liegen – die Unruhe auch bis zum Ausdruck des Revolutionären vor, in dem die Tat als Möglichkeit erscheint. Die Komposition im ganzen ist eine der geschlossensten und durchdachtesten Abendmahlskompositionen des deutschen Spätmittelalters. Was immer man für die innere Ursache der sehr ungewöhnlichen Auffassung und Anordnung des Judas halte – er steht in der "heiligen" Altarmitte, als wäre er die Hauptperson –, sie erhöht die Geschlossenheit der ganzen Gruppe, und sie dramatisiert sie zugleich. Denn nun erscheint das Gegenüber von Christus und Judas wirklich als die Achse des Geschehens, und wie die Gruppen der Apostel rechts und links halbkreisförmig zugeordnet sind, schaffen sie um jene einen sich rundenden Raum. Indem aber um Judas allseits ein Ausweichen stattfindet, entstehen in der Mitte [351] räumliche Leeren, und sie bewirken, daß wir sofort empfinden: es ist in diesem Kreise der Gemeinschaft einer, der ihre Geschlossenheit sprengt. Unter den deutschen Bildhauern des Spätmittelalters wüßten wir keinen zu nennen, der eine Abendmahlskomposition von gleicher Tiefe des gestalterischen Gehalts und von gleicher Sinnbildlichkeit allein schon des Kompositionellen geschaffen hätte. Des Veit Stoß Abendmahlsdarstellung (Nürnberg, Sankt Sebaldus) wirkt daneben bizarr und überdies als Komposition sehr altertümlich. Erst Dürer ist über Riemenschneider hinausgegangen.

[352] Das erste große Altarwerk Riemenschneiders stellt die Himmelfahrt der Magdalena dar, dieses die Himmelfahrt der Maria. Hatte der Meister schon in jenem die plastische Wiedergabe des Transitorischen versucht, so gelangt er hier vom Versuch zur Erfüllung. Das Schweben der Maria kann nicht schwebender gedacht werden. Es bedeutete allerdings eine Erleichterung der Aufgabe, daß die Gestalt der Schwebenden diesmal eine Gewandfigur und daß unter ihr die Gruppe der zurückbleibenden Apostel zu geben war. Die Wirkungen, die von ihr ausgehen, verstärken den Eindruck des Schwebens der Maria. Und ein Drittes kommt hinzu. Der Altarschrein ist wie ein kleiner Kirchenraum gebildet, seine Rückwand von Fenstern durchbrochen. Das Licht, das durch sie einfällt, umspielt die Schwebende, und es ist nicht zuletzt das körperlose Scheinen des Lichts, das den Körper der Maria entschwert. Um es wirksam werden zu lassen, dazu war freilich notwendig, daß die bildnerische Form selbst sich dem Lichte nicht verschloß, daß sie malerisch wurde. Sie ist es im höchsten Maße geworden. Die plastischen Bildungen erhalten ihr volles Leben erst durch die Lichter und die Schatten, die sie anlocken. Und was in den plastischen Bildungen vor allem der Gewandfalten noch an Schärfe oder an knittriger Härte ist, wird durch die Licht- und Schattenspiele erweicht und zart gemacht. Aber die Unruhe der Gewandformen ist auch an sich schon weniger eigenwillig und kontrastreich als am Rothenburger Blutaltar.

Mit dem stärkeren Hervortreten der malerischen Tendenzen hängt es ferner zusammen, daß die Gruppen der Apostel sehr viel bildhafter gesehen, optisch einheitlicher zusammengeschlossen sind als in Rothenburg. Endlich aber war es das Vertrauen auf die malerische Erscheinungskraft der von Licht und Schatten mitgebildeten plastischen Form, die Riemenschneider auf eine farbige Fassung des Altars bewußt verzichten ließ. Schon seine früheren Altäre hatte er ungefaßt gelassen, der Münnerstädter Altar ist erst später und nicht von ihm bemalt worden. Aber erst im Creglinger Altare ist der malerische Charakter der Form so reich geworden, daß der Versuch ihrer farbigen Fassung eine Zerstörung ihres malerischen Eigengehalts bedeutet hätte. Dieser ist freilich ein anderer als der einer Bemalung. Er entbehrt der Buntheit und auch des strahlenden Goldes. Das Licht ist sein Gold, und seine Farben sind die unendlichen Töne zwischen Helle und Dunkel. Auch aus dem Verzichte auf die farbige Fassung erklärt sich die Durchbrechung der Schreinrückwand mit Fenstern. Denn erst dadurch wurde das allseitige Eindringen des Lichtes möglich und übrigens die malerische Erscheinung des Ganzen erhöht. Diese Komposition mit dem Lichte steht geschichtlich auf einer Stufe mit den Versuchen der Gestaltung der Lichtphänomene in der Malerei, die zur Überwindung der Herrschaft der Lokalfarben und ihrer Buntheit führen. Sodann und vielleicht noch unmittelbarer ist das gestalterische Ziel Riemenschneiders dem der führenden Graphiker seiner Zeit vergleichlich, die nicht mehr mit den alten einfachen Schwarz-Weiß-Kontrasten, sondern zwischen diesen mit einer Fülle von Übergangstönen arbeiten, die höchst [353] malerische Wirkungen zur Folge haben. Daß Riemenschneider der Graphik schon früh seine Aufmerksamkeit zuwandte, erwähnten wir bereits. Die Komposition der Himmelfahrt selbst zeigt gewisse Verwandtschaften mit niederländischen Darstellungen. Aber es hat sich bisher keine einzige auffinden lassen, die der Creglinger vollkommen gliche, so daß wir vorläufig zu der Annahme berechtigt sind, Riemenschneider habe niederländische Vorbilder in einer sehr freien Weise umgeformt. Das gilt vor allem für die Anordnung der Apostel, die, obgleich anderer Zielsetzung, von demselben Kompositionssinn zeugt wie die Gruppe des Blutaltars. Nur daß die sinnvoll ordnende Fähigkeit des Meisters gewachsen ist. Ein Entschweben war darzustellen, und wir haben die Mittel angedeutet, mit denen Riemenschneider es sinnenfällig machte. Aber das Entschweben sollte nicht zu einer Entrückung werden, in der die Entrückte sich allen irdischen Zusammenhängen enthebt. Noch erscheint die Jungfrau zwischen den Häuptern der Apostel, und es hält sie für immer im Raume der Zurückbleibenden, daß sich der Schrein mit dem herrlichsten Maßwerk unmittelbar über ihr schließt. Es ist ein Schweben in Entrücktheit und doch zugleich in sinnlicher Nähe, so daß der Betrachter der holden Schönheit der Jungfrau ganz inne werden kann. Sie ist und bleibt unter denen, die sie verlassen hat. Wir meinen, es sei der deutschen Spätgotik nicht ein zweites Mal mehr geglückt, dieses Ineinander von Nähe und Ferne, von Dasein und Entrücktheit so zu gestalten, daß man das eine nicht ohne das andere sehen und empfinden kann. Daß eines das andere bedingt, keines vom anderen ohne Zerstörung des Ganzen gesondert werden kann, macht die Harmonie dieses Werkes aus. Es ist aber, wir wagen den romantischen Begriff, eine unendliche Harmonie. Denn sie entsteht nicht durch ein harmonisches Dasein an sich, sondern im ständigen und erlebnismäßig nie zu endenden Ausgleich der Kräfte des Seins und des Strebens, des Haltens und des Entlassens, der Gewißheit und des Wunders. Man hat gesagt, erst die Renaissance habe den Deutschen gezeigt, was Harmonie sei. Der Creglinger Altar Riemenschneiders ist der stärkste Gegenbeweis. Und im Glanze des Schnitzerischen, in der Pracht des Maßwerkes, in der sakralen Feierlichkeit des Kirchenraummotivs für den Schrein, im leisen, lichtdurchströmten Rauschen der Gewänder strahlt er eine Festlichkeit aus, die wir bei keinem Werke der Renaissanceplastik mehr finden.

1525 ist ein Schicksalsjahr für ihn geworden. Er hat sich aus Gründen, die wir nicht genau durchschauen, auf die Seite der Bauern gestellt, und er hat dafür büßen müssen, scheint sich übrigens sehr tapfer gezeigt zu haben. Nur in einem seiner Werke – aber das lag nun schon lange zurück – sahen wir etwas wie eine revolutionäre Unruhe an den Tag kommen, im Rothenburger Blutaltar. Sie kehrte nicht wieder. Als er 1525 für die Revolution Partei nahm, hatte er als Künstler das Revolutionäre längst überwunden. Er starb am Kilianstag des Jahres 1531.

|