|

[Bd. 1 S. 298]

Trotzdem steht die Geschichte der südostdeutschen Kultur im reichsdeutschen Geschichtsbild verhältnismäßig vereinsamt da – Georg Dehio nennt den Künstler Michael Pacher "einen einsamen Gipfel in den wohl angebauten [299] Gebreiten der deutschen bürgerlichen Kunst", eine Bezeichnung, die in so schroffer Formulierung weder der künstlerischen Umgebung noch der Persönlichkeit Pachers selbst wirklich entspricht. Pachers Künstlertum lebt, auf seine Umgebung hin angesehen, so wenig ein Sonderdasein, wie das seines großen schwäbischen Zeitgenossen Martin Schongauer. Wohl aber sind die Voraussetzungen der Schongauerschen, im weiteren Sinne der oberdeutschen Kunst im Westen des Reiches früher dem allgemeinen Geschichtsbilde von deutscher Kunst nahegebracht worden – Pachers mächtigstes Werk, der Kirchenväteraltar, fristete noch ein bescheidenes Sonderdasein in Filialgalerien, als längst Schongauers Maria im Rosenhag in Kolmar internationalen Ruf besaß. Man kann diese Tatsache auf allen Teilgebieten der deutschen Kunstforschung feststellen. Ein Zug, der für die wesentliche Deutung der südostdeutschen Spätgotik besonders ins Gewicht fällt, sei hervorgehoben: die Vorstellung von der unbedingten Vorherrschaft der niederländischen Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts auf allen Gebieten, auch dem der Landschaftsschilderung, innerhalb der gesamten deutschen Malerei. Erst innerhalb der Forschung der letzten Generation hat diese Vorstellung, welche auf die Geltung des niederländischen Kunstbereiches und ‑einflusses in anderer Beziehung, zum Beispiel hinsichtlich von Erfahrungen und Anordnungen der Komposition, keine Ausdehnung findet, erhebliche Berichtigung erfahren, obwohl etwa Berthold Riehl schon 1885 eingehend darzustellen versucht hatte, daß die ausdrückliche Begabung für persönliche Landschaftsschilderung im Sinne des Stimmungshaften zu den Grundtatsachen der Malerei im oberen Donauraum gehört. Und so sind wir erst heute in der Lage, die geistigen Zusammenhänge, die zwischen der Anschauung des größten altdeutschen Landschafters, Albrecht Altdorfer, und seines Geistesverwandten Michael Pacher bestehen, richtig zu deuten: nicht Einflüsse von der älteren Kunst Pachers auf den "Meister des Donaustils", vielmehr eine beiden gemeinsame ältere Grundlage ist die Voraussetzung; es ist das besondere Auffassungsvermögen gegenüber landschaftlichen Eindrücken als gemeinsame, stammesmäßige Anlage, welches erlaubt, das Verwandte in Pachers Berglandschaften und Altdorfers Donaubildern zu erkennen. Gerade die porträthafte Bestimmtheit und Deutlichkeit dieser Landschaftshintergründe, das Wirklichkeitserlebnis der Landschaft, ist von anderen deutschen Schulen des fünfzehnten Jahrhunderts, namentlich in Mittel- und Niederdeutschland, verschieden. Die Kunst Pachers kann also – die Einmaligkeit des Genialen vorausgesetzt – nicht als Einzelfall in dem oben bezeichneten Sinn angesehen und gewertet werden. Sie stellt vielmehr die Frucht einer sehr lebendigen und nichts weniger als armen Kunstpflege dar, wenn man das erhaltene Gut bayrisch-österreichischer Kunstdenkmäler der Spätgotik in Betracht zieht. Gewiß hat die Sonderstellung südostdeutscher Kultur ihre tieferen Gründe. Es sei ein Vergleich erlaubt aus dem Gebiete des Literarischen: das Verhältnis der allgemeinen Geltung des Schrifttums von Gottfried Keller, dem alemannischen [300] Schweizer, und Adalbert Stifter, dem bayrischen Österreicher. Wenn Kellers Gestalten in der deutschen Öffentlichkeit so ungleich größeren Widerhall fanden als Stifters Stimmungsbilder, obschon der künstlerische Wert auf gleich hoher Stufe steht, so hat daran die Verschiedenheit der gesellschaftlichen Lage, aus der beide Dichter ihr künstlerisches Schaffen erholen, erheblichsten Anteil. Die Stadtluft Kellers ist dem neuzeitlichen deutschen Leser, zum mindesten bis in die jüngste Vergangenheit, ebenso zugänglich wie die Landluft Stifters ungewohnt. Beides aber, der städtische Horizont Kellers und die Bauern- oder Landadelspoesie Stifters, entspricht geschichtlichen Grundlagen. Der deutsche Südosten war im Gegensatz zur Schweizer Heimat Kellers nie Städteland. Der südostdeutsche Künstler besitzt demgemäß als unmittelbarer Künder stammlichen Lebens nicht die eingängigen Züge urbanen Charakters, die zum Beispiel der Alt-Kölner Malerei ihre führende Bedeutung seit der Zeit der Spätromantiker begründeten. Er verfügte nicht über die großstädtischen Züge einer Nürnberger Spätgotik, einer niederrheinischen Meisterkultur in der Art Kalkars oder Xantens, ihm bleibt die Gefühlsempfindsamkeit im Sinne Tilman Riemenschneiders in Würzburg fremd. Es ist aber nicht nur die Spätgotik des fünfzehnten Jahrhunderts, innerhalb der die Charakterzüge deutscher Kunst allerdings in besonderstem Maße klar umrissen erscheinen; gegenüber der eleganten Form rheinischer Dome wie Mainz oder Worms kann die Bauernschwere der romanischen Münster in Regensburg nicht ohne weiteres überzeugen. Die rauhe, monumentale Wucht romanischer Alpenklöster, zum Beispiel Millstadt in Kärnten oder das schon genannte Gurk, wird dem an die reicheren Formen fränkischer oder sächsischer Werke der Stauferzeit (Bamberg oder Hildesheim) Gewohnten zunächst als ein Mangel an werkmäßiger Geformtheit und so als Folge einer geringeren kulturellen Erfahrung erscheinen. In der Tat ist der Dialekt der südostdeutschen Formensprache nicht nur bei Stifter für den ersten Eindruck, verglichen mit der Geschmeidigkeit des Alamannischen oder gar der weltstädtischen Abgewogenheit des Niederrheinischen, ungefüge und schwer zugänglich. Der erste Bauernroman deutscher Geschichte, der Meier Helmbrecht Wernhers des Gärtners, wird im Zeitalter Walthers von der Vogelweide im Herzen der deutschen Ostmark, im Innviertel, geschrieben; zur selben Zeit dichtet Meister Gottfried in Straßburg den Liebesroman von Tristan und Isolde; diese Situation hat sich im Laufe der Geschichte als ein grundsätzlich wiederkehrender Gegensatz im deutschen Stammesleben bis zu Keller und Stifter – oder bis zu Leibl und Thoma, um an die Bildkunst zu erinnern – erhalten. Einen besten Gradmesser für die Erscheinung stammlich eigener Prägung auf dem Gebiet der bildenden Kunst ergeben bis in die Gegenwart die überlieferten Formen des Städte- und Hausbaues innerhalb der großen deutschen Landschaftsgaue. Der südostdeutsche Haustypus, dessen Kernformen in den Hintergründen und Kulissen der Pacherschen Gemälde oft und bestimmend für den Charakter seiner Bilder begegnen, unterscheidet sich vom fränkischen oder schwäbischen in [301] wesentlichen Punkten so sehr, daß lange Zeit das Gepräge der sogenannten Innstädte, die den Pacherschen Schilderungen noch heute entsprechen, als südliche Form angesehen werden konnte. Während der fränkische und mitteldeutsche Städtebau das malerische Verfließen von Straße und Platz als Grundlage seiner Raumvorstellung betont, wird in den ostdeutschen Alpenländern in der weiten Spanne von Südtirol bis Niederösterreich und Lechschwaben von jeher der überraschende Gegensatz von schmalen, schluchtartigen – also die Raumtiefe bewußt auswertenden – Gassen und breiten Platzflächen als Grundlage der stadträumlichen Aufteilung angesehen. Während ferner der Fachwerkkörper des mitteldeutschen Hauses mit verhältnismäßig schmaler Stirnbreite hoch aufwächst, ist der Stein- oder in älterer Zeit gelegentlich Blockholzkörper der Inntaler Stadt völlig in das Breite und Waagrechte gelagert; die Fensterhöhlen werden tief eingeschnitten gegenüber der sorgsam gewahrten Flächigkeit der Befensterung etwa des Thüringer Hauses. Das Dach, das in Franken, am Rhein, in Niederdeutschland ohne Steilgiebel nicht denkbar ist, tritt bei der Innstadt verhältnismäßig wenig in Erscheinung – wenn schon der Steilgiebel im spätgotischen Stadtbild auch der Innstadt stärker mitsprach als in späterer Zeit, wie zum Beispiel Dürers Ansicht der Stadt Innsbruck, übrigens auch die Ausschnitte bei Pacher (vergleiche das Bild der Geburt Christi auf dem Wolfgangsaltar) bezeugen. Dazu kommt endlich als eindrücklichstes Merkmal die alte Anordnung der Laube, das heißt des in Arkaden geöffneten Erdgeschosses, in den Straßenbildern der Alpenstädte; ein Merkmal, das der Verschachtelung und Verklammerung der räumlichen Ausdehnungen etwas ganz besonders Kennzeichnendes verleiht. Zusammengefaßt: die Erscheinung der alten südostdeutschen Stadtbilder würde für sich allein schon genügen, um wesentliche Eigenheiten des künstlerischen Sehens dieser Länder zu erklären, so wie es in den Bildern der Pacherzeit begegnet; es bedarf nicht allein der Annahme italienischer Einflüsse, um die Begabung Pachers – oder richtiger: der gesamten bayrisch-österreichischen spätgotischen Malerei – für Tiefenwirkung, überraschende Perspektiven und monumentale Raumvorstellung zu begründen. Wie weit alle diese Einzelzüge mit bodenständiger Landschaftsstruktur und ihrem Erleben zusammenhängen – der in der Pacher-Literatur oft begegnende Hinweis auf den Tiefblick in den Alpentälern – ist hier nicht zu untersuchen; die alemannische Schweiz, die ja auch anderen Gesetzen des Hausbaues folgt, kennt trotz gleicher geologischer Voraussetzungen eine ähnliche Wertlegung auf räumliche Tiefenwirkungen von streng architektonischem Aufbau nicht. Dort liegt der Nachdruck viel stärker auf dem malerischen Gesamtanblick, zum Beispiel in dem Christophorusbild des Konrad Witz in Basel. Stellt also das räumlich tiefenhafte Sehen in der Tiroler Malerei, durch Pacher in vorbildlichem Maße herausgestellt, einen kulturgeschichtlich erweisbaren Zug stammlicher Gesamtveranlagung dar, so steht es ähnlich mit der Klangfarbe des Wirklichkeitsgefühls, das in den Typen dieser Kunst, im Ausdruck [302] der Gesichter und in der rhythmischen Gebärde ihrer Haltungen erscheint. Auch hier geht das Auffällige eines Sonderverhaltens weiter als in anderen deutschen Landschaften. Wie auf dem Gebiete der Landschaftsschilderung wird das persönliche Erlebnis einer Stimmung besonders dann lebendig, wenn es sich um intime Beobachtungen des täglichen Lebens handelt. Die Tätigkeit der Maurer auf dem Baugerüst in dem Bild mit der Wunderheilung des heiligen Wolfgang oder der seinen Weg heimwandelnde Bettler mit dem Rucksack auf dem Bild der Almosenverteilung im Wolfgangsaltar sind Darstellungen einer reinen Sachschilderung, die vor dem Zeitalter Dürers außerhalb der Pacherschen Malerei in der deutschen Spätgotik kaum vorkommen. Es liegt nahe, solche Durchbrechungen der im fünfzehnten Jahrhundert im Norden im allgemeinen noch sehr streng gewahrten Bildüberlieferung im Grenzland Tirol mit der Realistik der italienischen Frührenaissance in Zusammenhang zu bringen; bedeutet es ja doch einen Wesenszug der Schilderei seit Giotto, daß dort "Dinge gesehen wurden, die man bis dahin nirgends beobachtet hatte", wie etwa Wölfflin einmal die italienische Lage bezeichnete. Keine Kunst vermag aber Elemente in sich aufzunehmen und in sich auszubilden, für die nicht schon eine im Lebensgefühl vorbereitete Veranlagung vorhanden ist, ohne in ihrem Gesamtausdruck zwiespältig zu werden und damit die ihr eigene Geschlossenheit aufzugeben. Ein Vergleich Pacherscher Bilder mit Dürer-Werken, die unter dem mächtigen Eindruck der Venetianer Reise von 1505 und 1506 entstanden sind, wie zum Beispiel Dürers Madonna mit dem Zeisig im Kaiser-Friedrich-Museum (Berlin), deutet die Verschiedenheit nicht nur der Zeiten in bezug auf das Verhältnis zwischen eigener Auffassung und Übernahme an. Während für Dürer der Venezianer Eindruck auf einige Zeit das Eigene fremdartig überfärbt, bleiben im Bilde der Pacherschen Kunst die italienischen Eindrücke Begleitakkorde, die neben dem rein altdeutschen Gesamtanblick nicht aufkommen, vor allem an diesem Anblick nichts Grundsätzliches ändern. In einer Galerie von Frührenaissance-Malern würde man Gemälde Pachers stets als fremd empfinden, so viel Anklänge an Mantegna in der Farbe, in Einzelbeobachtungen der Perspektive sich auch finden mögen. Innerhalb der italienischen Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts führt die Wirklichkeitsbeobachtung zur Isolierung der Einzelfigur im Sinne plastischer Monumentalität und Statuarik. Der epische Flächenstil der mittelalterlichen Chronik wird von ihr seit dem dreizehnten Jahrhundert mehr und mehr aufgegeben, der bestimmende Eindruck des einmaligen Vorganges in klar umrissener räumlicher Umgebung ist ihr wichtiger, als der symbolische Ausdruck des Geschehens (vergleiche Gentile Bellinis Bilder der Markus-Legende). Eine "richtige" Beziehung der Figur zum Gesamtraum des Bildausschnittes im Sinne der italienischen Malerei wird man bei Pacher vergeblich suchen; seine Figuren sind innerhalb ihrer Bildgründe fast stets zu groß, jedenfalls soweit es um Träger der jeweils geschilderten Handlung geht. Das heißt: sie sind noch ganz in nordisch-mittelalterlichem Sinn von dem Maße [303] ihrer inneren Bedeutsamkeit her gesehen, und zwar in einem Grade, dem der Süden überhaupt kaum folgte: man vergleiche den heiligen Wolfgang als Kirchenbauer auf dem Wolfgangsaltar, wo sicher nicht etwa ein Unvermögen schlechthin, die Figur im Landschaftsraum einzuordnen, sondern vielmehr der magische Ton der Legende – wie der Kirchenfürst inmitten der wilden Einsamkeit mit eigenen Händen gleichsam die Gewalt der Natur durch seinen Bau bezwingt – den Kern dessen bildet, was der Künstler veranschaulichen wollte; die Vorstellung bleibt stärker als die reale Anschauung. Wäre die Begabung für die Beobachtung des Wirklichen in der Tiroler spätgotischen Malerei grundsätzliche Folge der Nähelage zur Lombardei, so hätte sich das zuerst in der geistigen Haltung ihrer Schilderung offenbaren müssen; die Schau der realistisch vorgetragenen Anekdote und nicht die Nachdichtung des im gedanklichen Vorstellungsbild lebendigen Vorganges einer mittelalterlichen Legende hätte das Wort. In der Tat aber ist die lineare Wesensschau der mittelalterlichen Vorgangsschilderung – die große Tat des nordischen Geistes, das Wundererlebnis schaubar zu machen jenseits der Schwelle aller barocken Illusionen – das Bestimmende. Nur die Art der Schau unterscheidet sich von anderen deutschen Schulen, indem sie in der Klangfarbe ihrer Darstellungsmittel sich freier und ungehemmter des persönlichen Erlebnisses bedient. Für den Weg, auf dem die lombardischen – Veroneser und Venezianer – Einzelmotive der Raumauffassung, der perspektivischen Andeutungen, der Verkürzung oder Überschneidung der Figuren in der Tiroler Malerei ähnlich Eingang finden wie Lehnwörter oder Handelsbegriffe längs der alten Kaufmannsstraßen, dürfte die in Südtirol und den Nachbarländern besonders gepflegte Kunst der Wandmalerei in Betracht kommen: die Fülle des in Brixen und anderen Orten an Freskomalerei Erhaltenen scheint darauf hinzuweisen, daß die Geltung dieser diesseits der Alpen durch die Glasmalerei zurückgedrängten Kunstgattung einmal vor dem Auftreten der Tafelaltäre von beherrschender Bedeutung war. Noch in Pachers Lebenswerk spielt die Wandmalerei eine Rolle, wie wir sie bei anderen altdeutschen Meistern wenig, etwa den jüngeren Holbein ausgenommen, kennen. Angesichts der Vorrangstellung der Wandmalerei im vierzehnten Jahrhundert in Italien liegen Beziehungen nahe und lassen sich längs des Weges Verona – Trient – Brixen auch wohl verfolgen, ohne daß aber die Ausbeute an rein italienischen Motiven viel weiterführen würde als in dem oben betrachteten Bereich: im ganzen bleiben die erhaltenen Denkmäler der Südtiroler Wandmalerei Flächendekorationen gotischen Gepräges. Steigerung der Raumillusion im Sinne etwa der Florentiner ist der alpenländischen Wandmalerei ebenso fremd wie die Raumweite der Toskaner Architektur. Wohl aber sind die Einzelmotive, die in der Tafelmalerei als raumsteigernde Elemente begegnen, die im Vordergrund des Bildausschnittes eingestellte Mittelsäule oder die perspektivischen Fußbodenmuster, zuerst im Bereich der Wandmalerei anzutreffen. Für Pachers [304] Lehrjahre mochte die satte Pracht des älteren Bilderzyklus im Brixener Domkreuzgang, der ihm zeitweise vielleicht täglich vor Augen stand, keinen geringen Antrieb bedeuten. Versucht man die Grundlagen der geistigen und kulturellen Umgebung, aus der Michael Pachers Kunst hervorging, zusammenzufassen, so ergibt sich etwa folgendes Bild: deutsch ist nicht nur die geistige Haltung, sondern der Stil Pachers in seiner ganzen Erscheinung – seiner rein deutschen Eigenschaft als Bildschnitzer wäre in dieser Hinsicht noch ganz besonders zu gedenken. Die Beziehung zu dem reich und stolz entfalteten Kunstleben Oberitaliens aber – eine Folge jahrhundertealter Überlieferung ebenso wie geographischer Begünstigung – gibt der Pacherschen Kunst ihre besondere Klangfarbe und vermöge des Weitblickes für das künstlerisch Wirksame, den Pacher besaß wie nur Dürer oder der jüngere Holbein nach ihm, ihre monumentale Einmaligkeit.

Michael Pacher ist vermutlich im Sommer 1498 gestorben, seit August dieses Jahres gehen die Zahlungen für seinen Salzburger Altar an seinen Schwiegersohn Kaspar Neunhauser in Brixen. Sein Name ist bis in die Romantikerzeit des neunzehnten Jahrhunderts (1822) verschollen geblieben. Erhalten sind an entscheidenden und für die Autorschaft Pachers gesicherten Werken drei große Altäre, die ungefähr die Stufen seines Künstlertums andeuten: der geschnitzte Marienaltar im Dorf Gries bei Bozen, der der Marienkrönung und dem Leben des heiligen Wolfgang bestimmte Hochaltar der Wallfahrtskirche Sankt Wolfgang bei Salzburg und der in der Alten Pinakothek in München befindliche, ehedem für Neustift geschaffene Kirchenväteraltar. Von einem vierten Werk, dem einstigen Hochaltar der Franziskanerkirche in Salzburg, sind nur Bruchstücke übriggeblieben. Zwischen den Grieser Altar, der stilgeschichtlich das früheste Werk darstellen dürfte – die sich wiederholenden Hauptszenen der Marienkrönung in dem Grieser beziehungsweise dem Wolfganger Altar verhalten sich zueinander wie Erwartung und Erfüllung – und das Werk von Sankt Wolfgang schalten sich

Am 27. Mai 1471 wird in Bozen zwischen sieben Bürgern der Gemeinde Gries und Meister Michael Pacher zu Bruneck der Vertrag abgeschlossen, wonach Pacher binnen vier Jahren den Hochaltar für die Pfarrkirche Gries mit der Krönung Maria im Schrein und den Patronen Georg und Erasmus, mit Brustbildern in der Altarstufe (Predella) und Szenen aus dem Marienleben als Flügelreliefs schnitzen sollte. Als Entschädigung wird der Betrag von dreihundertundfünfzig Berner Mark Meraner Währung vereinbart. Eine Reihe kleinerer Figuren sollte die ornamentale Bekrönung des Altares (das "Gespreng") schmücken. Erhalten ist in der Hauptsache als Pachersche Arbeit der Mittelschrein mit den Figuren in etwa zweidrittel Lebensgröße. Die Komposition ist streng symmetrisch in altertümlichem Sinn: eine Mittelnische, in der auf einem Teppichsockel die Madonna zwischen Gottvater und Christus kniet, sechs Engel, zum Teil mit Musikinstrumenten, stehen zu seiten längs der rahmenden Fialen, vier gemalte Engel halten den Goldteppich des Hintergrundes. Auf eigenen Teppichsockeln stehen in den Seitennischen Georg und Erasmus. Feingliedrige, aber noch streng architektonisch komponierte Maßwerkbaldachine schließen den Schrein nach oben ab. Die ehemalige farbige Behandlung der Figuren ist nur zum Teil erhalten. Das Thema der Marienkrönung als eines der Symbole des volkstümlichsten Marienfestes im deutschen Süden, des Festes Maria Himmelfahrt am 15. August, begegnet in der Tiroler spätgotischen Kunst oft. Pacher hat es, wie erwähnt, noch einmal in seinem Hauptwerk zu Sankt Wolfgang gestaltet. Als Gemälde [307] seiner Hand ist eine gleiche Darstellung in der Alten Pinakothek in München erhalten, die dem Grieser Altar stilistisch nahesteht. Geht man dem Ausdruck der Form in den Figuren des Grieser Altares nach, so mag zunächst das merkwürdig Weiche und Idyllische in der Erscheinung der Gesichter Beachtung finden. Der Madonnenkopf besitzt unbeschadet der erkennbaren Tiroler Prägung mit der spitzen Nase und dem kleinen Kinn noch die hohe Stirn und die ruhig fließenden großen Gesichtsflächen, wie sie etwa am besten durch den Kölner Madonnentypus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts (zum Beispiel bei Stefan Lochner) der Vorstellung vertraut sind. Milde und Ruhe erscheint in den Köpfen Gottvaters oder Christi, knabenhafte weiche Zärtlichkeit im Gesicht des Michael, ausgesprochen idealisiert ist das Antlitz des Erasmus. Überall wird der unmittelbare Wirklichkeitswille des Charakteristischen oder gar des pathetisch Machtvollen zugunsten einer fast schwärmerischen frommen Stille zurückgehalten, nur bei den geschnitzten Engelsfigürchen tritt das launisch-übermütige Kindertemperament, das ein halbes Jahrhundert später im Marienleben Dürers eine bestimmte Rolle spielt, etwas stärker hervor. Ähnlich die Stilistik der Körper- und Stofformen. Wohl deuten die tiefen Unterschneidungen der Faltenzüge und die starken Schatten in den lockeren Haarflechten das malerisch barocke Formgefühl der kommenden spätgotischen Reifezeit an; die flächenhafte Tektonik des älteren Stiles und dessen lineare Sicherheit ist verlassen, ein bewegtes Oberflächenspiel in den Beiwerken: Kronen, Ornamentsäumen, Umriß der Maßwerkblumen, ist an deren Stelle getreten. Aber diese Erlebnisse malerischen Sehens bestehen stärker für sich als Einzelbeobachtung, sie sind noch nicht von dem alles durchzitternden Wirbel aufrauschender Bewegtheit erfaßt, der in den Skulpturen des Wolfgangaltares herrscht. Und so wird der Blick unwillkürlich immer wieder zu der großen Ruhe der Komposition zurückgeleitet. Bei den gemalten Engeln des Hintergrundes hat man auf Ähnlichkeiten mit dem Niederländer Rogier von der Weyden hingewiesen. Weitergehend könnte eine grundsätzliche Stimmungsverwandtschaft zwischen Werken, wie Rogiers Medici-Madonna in Frankfurt und dem Grieser Altar empfunden werden, als Zeitausdruck einer in etwa vergleichbaren Gemütshaltung gegenüber dem sakralen Erlebnis überhaupt. Denn wie der Flame Rogier erscheint der Tiroler Pacher im Grieser Altar nicht als ein Revolutionär des Realismus im Sinne der fest geprägten Typen des Paele-Altars des Holländers Jan van Eyk. Das Wirklichkeitsringen als künstlerisches Anliegen im Zeitalter Schongauers, das heißt in der Zeit zwischen 1460 und 1480, ist in dem Grieser Werk von einem Rest idealistischer Rückschau überschichtet. Es mag sein, daß diese Art von Vorstellung und Ausdruck des Andachtsbildes mit ihrem Festhalten an Gewohntem und durch Generationen Vertrautem im Volkstum beider Länder seine Begründung findet. Wie in Flandern spielt in Tirol die Reformtendenz im kirchlichen Volksleben der Spätgotik keine bestimmende Rolle; den Reformversuchen des Rheinländers [308] Nikolaus von Kues, der von 1452 bis 1460 den bischöflichen Stuhl von Brixen innehatte, war Erfolg nicht beschieden. Für den Werdegang der künstlerischen Form Pachers besagt der Grieser Altar jedenfalls so viel: die werkmäßige Leistung steht auf einer Stufe, die über alles in der gleichen Zeit in Tirol Nachweisbare hinausragt an Sicherheit der Formbeherrschung. In den erhaltenen Flügelreliefs (Verkündigung und Anbetung der Könige) verstärkt sich der Eindruck der räumlichen Klarheit des Aufbaues, der den Mittelschrein bestimmt und den großen Komponisten der Gemälde des Wolfgangaltares ahnen läßt. Die Stimmung des Gesamtwerkes trägt altertümliche Züge, die an ältere Werke des Pustertales erinnern. Noch am 13. Dezember 1471 hat Pacher mit dem Abt Benedikt von Mondsee den Lieferungsvertrag für den Flügelaltar in Sankt Wolfgang abgeschlossen; der hohe Betrag des Lohnes von zwölfhundert Gulden ungarischer Währung deutet den Umfang der Arbeit an. Zum Vertragsabschluß lag eine Entwurfsskizze vor; die Arbeit selbst entstand in Bruneck, wie aus den Vereinbarungen über Transport und Aufenthaltsvergütung während der Aufstellung des Altares hervorgeht. Eine Inschrift auf den Rahmen der Außenflügel des Altares besagt, daß er 1481 vollendet wurde; wahrscheinlich hat sich die Arbeit zwischen die Jahre 1477 (Weihe des Chorneubaues, in dem der Altar steht) und 1481 erstreckt.

Am unmittelbarsten ergibt sich dieser Eindruck durch einen Vergleich der Darstellung der Marienkrönung auf dem Grieser Altar mit dem Schrein zu Sankt Wolfgang. Die Grieser Szene ist Ruhe, Beharren, Zustand, gemessen an der visionären Dramatik des Wolfgangaltares. In ihrer streng symmetrischen Ordnung wirken die Figuren in Gries wie ein reiches, flach gereihtes Ornament; aus den tiefen Schatten der Schreinnische in Sankt Wolfgang blitzen Figuren und Baldachine auf als Augenblicksbild eines großen Festspieles auf weiter Raumbühne. Die Dreiteilung aus Krönungsgruppe und Seitenfiguren, die in Gries unmittelbar abgelesen wird, ist im Wolfgangaltar zu einem überraschenden [309] Einklang geworden, an Stelle der nebeneinandergestellten Baldachine tritt eine kühne Durchflechtung, die einen Siebentakt erkennen läßt. Das Ganze wogt wie ein reich gefaltetes breites Gitterband über die Figuren weg. Die Krönungsszene selbst verzichtet auf die symbolische Dreiteiligkeit: Christus sitzt segnend erhoben oben links, Maria kniet zu seinen Füßen unten rechts, die Mittellinie gleitet lautlos vom Symbol der Taube des Heiligen Geistes zu den beiden gegeneinander gestellten Engeln im Sockel. Die Diagonale der Bewegung, die durch diese Komposition entsteht (an Stelle des Ruhepunktes eines Achsenkreuzes im Grieser Altar) gibt entscheidenden Klang; es ist einer der ersten Fälle gleitender Spannung, wie solche in der Reifezeit der deutschen Spätgotik von Dürer bis Grünewald zum Dominantakkord der Komposition überhaupt wird. Das Augenblickliche, Schwebende, "Transitorische" – und damit das Visionäre eines Bilderlebnisses ist da. Diesem Gesamtanblick fügen sich die Einzelheiten. Der Ausdruck der Physiognomien verrät Ekstase: spendende Macht im Christuskopf, tiefste innere Ergriffenheit im Antlitz der Maria, Versunkenheit in die Gewalt der liturgischen Feier bei den Seitenfiguren der Heiligen Wolfgang und Benedikt, die innerlich Teilnehmende, nicht nur begleitende Rahmenfiguren, wie in Gries, sind. Das Beiwerk der dienenden, singenden oder musizierenden Engel ist gedämpft mitschwebende Melodie, die in der prächtigen Girlande der Rahmenleiste des Schreines ausklingt. Die Kanten und Flächen der Draperien wogen knisternd auf; nicht die festen Ebenen, sondern immer wieder die Höhlen der Verschattungen fesseln den Blick. Bei geschlossenen Flügeln sprechen die monumentalen Senkrechten der Wächter zu seiten des Schreins, des Sankt Georg und Sankt Florian. Sie sind geformt aus Gewalt und Reichtum rhythmischer Gebärdensprache, die mit solcher Kraft nur im Barock wieder auflebte. Zum Wölbescheitel des Chores wächst die Bekrönung des Altares mit der Kreuzigungsgruppe zwischen den Blütenstengeln der Fialen empor, bekrönt durch die Segensgeste des thronenden Gottvaters, der so "Anfang und Ende" des ganzen Werkes versinnbildlicht. Zu dem Goldklang der Schnitzereien stehen die Gemälde der Flügel wie edles Pflanzenwerk, das Architekturgebilde umschlingt. Der Altar besitzt wie alle ganz großen Wandelaltäre der Spätgotik ein doppeltes Flügelpaar, so daß er, je nach den Zeiten des Kirchenjahres, drei Gesamterscheinungen zeigen kann. Die Festtagsseite mit der geschnitzten Marienkrönung wird von den geöffneten Innenflügeln mit den Bildern der Geburt Christi, der Darstellung im Tempel, der Beschneidung Christi und des Todes Mariä umrahmt. Bei geschlossenen Innenflügeln ergibt sich das Sonntagsbild: acht Szenen aus dem Leben und Wirken Christi stehen nebeneinander. Die dritte Verwandlung des Altares mit geschlossenen Außenflügeln zeigt vier Bilder aus der Legende des Kirchenpatrons, des heiligen Wolfgang: die Alltagsseite des Altares. Der gesamte Rhythmus der [310] Gemälde in Farbe und Komposition ist so, daß er die Bewegtheit der Skulpturen weiterklingen läßt, aber ihnen einen festen Grund gegenüberstellt. Malerei und Plastik verhalten sich im Wolfgangaltar zueinander etwa wie Choralgesang und vollinstrumentierte liturgische Komposition. Das vornehm satte Farbenbild hält gleichsam die flitternde Schimmerwirkung der Schnitzerei. Das Wesen der Pacherschen Malerei verkörpert sich am deutlichsten in den Bildern der Wolfganglegende oder in den vier Mittelbildern des Christuslebens: Versuchung, Hochzeit zu Kana, Austreibung der Händler und Christus vor der Ehebrecherin. Bei den Bildern der Wolfganglegende ergänzen sich die Bildgewichte in diagonaler Verschränkung: Predigt des heiligen Wolfgang oben links und Heilung der Besessenen unten rechts, entsprechend Almosenspende und der Heilige als Kirchenbauer auf der anderen Seite. Das Gleitende der Blickführung entspricht wieder dem Bewegungszug des Gesamtausdruckes: die Tiefenräumlichkeit der Bilder – besonders eindringlich in der Szene der Almosenspende mit dem Durchblick durch einen der Bogen in die Straßentiefe einer Stadt in der Mitte – unterstreicht den Eindruck des unmittelbar Lebendigen. Es ist spätgotischer Legendenton reinster Prägung. In den obengenannten Christusbildern ist der Klang feierlicher und großartiger: weniger Figuren, diese maßstäblich etwas größer als die der Wolfganglegende, die architektonischen Gründe majestätischer – besonders prachtvoll der symmetrisch in die Tiefe gespannte Kirchenraum auf der Szene der Ehebrecherin vor Christus.

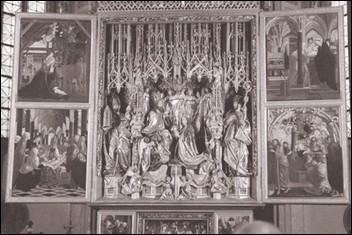

Die Außenbilder dieser Folge sind unruhiger und kleinformiger; man nimmt in ihnen die Hand Friedrich Pachers nach Entwürfen Michaels an. Auf den Bildern der Festtagsseite endlich ist die Szenerie am stärksten gelockert, Bewegtheit der Umrisse und Tiefenwirkung am nachdrücklichsten herausgehoben, die farbige Abstufung am reichsten entwickelt: die Bildstimmung folgt den Spannungen der Plastik des Mittelschreins. Es würde zu weit führen, die Typen der Gemälde und die farbige Haltung mit den prachtvollen Rot- und Grüntönungen im einzelnen zu benennen. Angesichts der unmittelbaren Volkstümlichkeit der Schilderung, für die etwa die Tiroler Prägung der Christusfigur und die feingliederigen Frauengestalten mit ihrem blassen Inkarnat, in reich gemusterten oder gedämpft-farbigen Gewändern gegen die Marmortöne der Architektur gestellt, die Pachersche Malerei einmalig unverkennbar bezeichnen, hat man wiederholt auf das Erlebnis der geistlichen Volksschauspiele hingewiesen. Sie mochten dem Künstler in seiner Heimat stets vor Augen stehen; ihre zutiefst erlebte Widerspiegelung erklärt Wesentliches der geheimnisvollen Wirkung, die der Altar zu Sankt Wolfgang an Macht und visionärer Fülle ausstrahlt. Man geht kaum zu weit, wenn man bei Pacher von einer Eroberung des Volkstons, wie er im liturgischen Spiel vorlag, für das Bild der Spätgotik innerhalb Oberdeutschlands spricht. Noch ist solches nicht Erlebnis großstädtischer Kultur – erst im Krakauer Altar des Veit Stoß oder im Isenheimer Altar Grünewalds werden die letzten Folgerungen einer [311] Ausdruckshaltung erfüllt, für die in Pachers Altar zu Sankt Wolfgang der Grund gelegt wurde. Zur Zeit der Vollendung des Altares in Sankt Wolfgang stand Michael Pacher auf der Höhe seines künstlerischen Schaffens. Sein Name galt im Alpenland von Salzburg bis Bozen. Im Jahre 1481 wurde ihm in Bozen ein Auftrag für die Pfarrkirche zuteil (der verschollene Michaelsaltar), und wenig später begannen die Vorverhandlungen für den ehemaligen Hochaltar der Salzburger Franziskanerkirche, der wohl einst das umfänglichste Werk seiner Hand (vergleiche unten) darstellte. Inmitten dieser Reifezeit steht die bedeutendste Schöpfung seiner Malerei, der Kirchenväteraltar in der Alten Pinakothek in München – der jüngeren Forschung zufolge wurde er zu Beginn der achtziger Jahre für Neustift, wo ein Leonhard Pacher von 1467 bis 1483 als Probst seines Amtes waltete, gemalt. Das Thema der vier großen Kirchenlehrer des Abendlandes – Hieronymus, Augustinus, Gregor der Große und Ambrosius – hat im fünfzehnten Jahrhundert an der Schwelle der Reformation die abendländische Kunst vielfach beschäftigt. Der allgemeine Wunsch einer Rückkehr zu den Urschriften und Urlehren der Kirche legte es nahe, die Träger des altchristlichen Geistes aus der Zeit, in der die Lehren der römischen Kirche ihre grundsätzliche, dauernde Gestalt erhielten, im Bild zu verkörpern, gleichsam als die dem Volk vor Augen gestellten Wächter der Überlieferung und im Sinne der spätmittelalterlichen Legende als die Vorbilder des Klerikerstandes.

[312] Pacher hatte das Thema vor dem Altar für Neustift wiederholt behandelt. Zuerst als Fresken in der alten Sakristei in Neustift, wo die vier Kirchenväter in den Vierpässen zwischen den Rippen des Gewölbes als Füllung erscheinen. Diese um 1467 – den überlieferten Baunachrichten zufolge – entstandenen Gemälde sind seine älteste nachweisbare Arbeit. Etwa gleichzeitig begegnet das Motiv auf einem al fresco bemalten Bildstock in Welsberg, dessen Originale im Jahr 1882 fast ganz zugrunde gegangen sind. Als Entwürfe seiner Hand – von Friedrich Pacher ausgeführt – gelten die in Vierpässen aufgemalten Büsten in der Stiftskirche zu Sankt Paul im Lavanttal aus der Zeit vor 1480. In monumentaler Fassung kehrt eine verwandte Aufgabe in den etwa lebensgroßen Bischofsgestalten der Heiligen Candidus und Korbinian über dem Südportal der Stiftskirche zu Innichen wieder. Auch hier ist der plastisch scharf zeichnende Stil der Wandmalereien als Voraussetzung für die viel weicher gemalte Form der Tafelbilder des Neustifter Altares anzusehen. Diese verschiedenen Variationen des Themas des in vollem Ornat thronenden kirchlichen Würdenträgers werden in dem genannten Altar zu dem stärksten Ausdruck hoher Feierlichkeit. Es ist der Anblick der ganzen dekorativen Pracht eines spätgotischen Chorgestühls, besetzt von den dazu gehörigen geistlichen Regenten, den der geöffnete Neustifter Altar in seinen vier Tafeln aufzeigt. Ähnliche Szenerie mag Pacher in den Stiftskirchen zu Brixen und Salzburg oft genug mit eigenen Augen gesehen haben – seine Vertrautheit mit liturgischen Ornaten beweist u. a. auch ein ihm zugehöriger Entwurf für eine Bischofsmitra in der Universitätsbibliothek Erlangen. Das Verlangen der Zeit nach würdevoll reicher Erscheinung des Kirchenfürsten – als solche sind die Kirchenväter im fünfzehnten Jahrhundert allgemein angesehen – findet sich in der gleichzeitigen Schrift des Kardinallegaten Äneas Silvius Piccolomini "De moribus Germanorum" bestätigt. Vier nebeneinandergereihte Baldachinstühle bilden den Rahmen des Neustifter Altares. Im Zweitakt schließt sich das Motiv der Handlung: die beiden inneren Figuren, Augustinus und Gregor, wenden sich frontal zu ihrem Symbol (Augustinus zu dem Kind, das mit einem Löffel das Meer ausschöpfen will, Gregor zu dem Kaiser Trajan, der aus der Unterwelt zu ihm aufsteigt), die Außenfiguren sitzen seitlich gewendet in Betrachtung versunken: links Hieronymus mit dem Löwen, rechts Ambrosius mit dem Kind, das zuerst ihn als den Berufenen auf den Mailänder Bischofsstuhl ausrief. Viermal senkt sich der Blick in die tiefen Nischen mit den Brokatgründen, über denen die goldfunkelnden Baldachine in den Raum vorstoßen und in deren Mitte die durchgeistigten Antlitze der Kirchenväter stehen, gleichsam wie Edelsteine, um die herum die volle Pracht des Schmelzes der Farben in den Gewändern, des Goldes in den Ornamenten, der Lichter und Schatten in den begleitenden Geräten gesammelt ist. Es gibt wohl kein Gemälde deutscher Spätgotik aus dieser [313] Zeit, das heißt vor dem älteren Holbein, das eine ähnlich reiche Stufung toniger Farbigkeit aufweisen könnte. Am ehesten wären Mantegna und die älteren Venezianer zum Vergleich heranzuziehen, obschon man auch im lombardischen Bereich den tiefsatten Schimmer der Farben nicht antrifft, die im Kirchenväteraltar das Weben der Lichter in spätgotischem, von bunten Glasfenstern umschlossenen Raum zum unmittelbarsten Erlebnis erheben. Die vier Bilder der Außenflügel zeigen Szenen aus der Wolfganglegende; gegenüber dem Wolfgangaltar hat die Bewegtheit der Schilderung an Einfachheit des Ausdruckes und räumlicher Bestimmtheit zugenommen. Die ornamentale Umrahmung des Altares, vor allem die Bekrönung, ist nicht erhalten; man kann sich schwer vorstellen, daß sie gegenüber der Erscheinung der Malerei, die Pacher hier ganz in den Vordergrund rückte, noch viel zu besagen vermöchte. Denn, wie schon erwähnt, gerade das ist das Wesentliche im künstlerischen Werden Pachers, wie im Neustifter Altar der Maler die Wirkungsmöglichkeiten des Bildschnitzers aufnimmt und damit der spätgotischen Malerei neue Wege eröffnet. Spätwerke der Pacherschen Malerei sind die Szenen aus der Laurenziuslegende in der Alten Pinakothek in München (mit den dazugehörigen zwei Bildern aus dem Marienleben, Verkündigung und Tod Mariä) und im Kunsthistorischen Museum in Wien, ferner die Bruchstücke zweier Bilder mit der Vermählung Mariens und der

Die Madonna von Sankt Lorenzen und die obengenannten Bilder der Laurenziuslegende hat Hempel, der jüngste der großen Pacher-Forscher, zu einem ehemaligen Altar für Sankt Lorenzen zu vereinigen gesucht. Die geschnitzte Madonna erinnert unverkennbar an Sankt Wolfgang; das Schlichtere der Erscheinung erklärt sich hinlänglich aus der Zweckstellung. Ähnlich wie seinerzeit in Gries handelt es sich um das Werk einer Dorfkirche. Und man könnte den Gegensatz des Ausdruckes, wie er oben zwischen dem Grieser und Wolfgangaltar festgestellt wurde, wiederholt finden, wenn man der Madonna von Sankt Lorenzen die der Salzburger Franziskanerkirche gegenüberstellt. Noch heute, wo die Salzburger Figur stark überarbeitet und ohne das ursprüngliche Christkind vor Augen steht, empfindet man den Unterschied zwischen dem anspruchslos Herkömmlichen im besten Sinn des Wortes in Sankt Lorenzen und dem adelig Erhabenen der Salzburger Madonna. Bedeutsam erscheint vor allem: die Haltung der jungen Mutter mit dem Kind in Salzburg trägt einen profan lässigen Zug, der bei Pacher [314] ganz neuartig anklingt und zu den zeitlich ersten Beispielen der Wendung vom älteren sakralen Ideal zum stadtbürgerlichen der Zeit um 1500 gehören dürfte. In der Auffassung, die etwa die Kunst des großen Landshuter Bildschnitzers Hans Leinberger um 1520 beherrscht, könnte recht wohl eine Fortsetzung dieser späten Pacherschen Prägung gesehen werden. Um so mehr, wenn in Rechnung gestellt wird, daß einmal der Hochaltar der Salzburger Franziskanerkirche, von dem die Madonna stammt, an Umfang und Reichtum der Ausstattung den Altar von Sankt Wolfgang wohl übertroffen hat, also um 1500 wohl eines der größten Altarwerke darstellte, die in Südostdeutschland überhaupt vorhanden waren. Der Stil der genannten Bilder der Laurenziuslegende einschließlich der Marienbilder setzt die Bildererscheinung, die auf den Wolfgangsbildern des Kirchenväteraltars angetroffen wird, fort. Die Zahl der Figuren ist gegenüber den früheren Werken beschränkt; die Figuren selbst stehen noch klarer im Raum, dieser spricht ferner durch größere und einfachere Teilformen nachdrücklicher als in Sankt Wolfgang. Gebärden und Gesichtsausdruck entsprechen an Feinheit der Schilderung der Höhe der Kirchenväter. Im Farbigen ist die Stimmung besonders in der Darstellung des Laurenziusmartyriums mit dem föhnigen Himmel über der venezianisch ansehnlichen Erscheinung des Palastbaues wohl die reichste, die sich bei mehrfigurigen Schilderungen innerhalb der Pacherschen Kunst überhaupt findet. Nur hinsichtlich des seelischen Gehaltes ist vielleicht der Gesamtanblick der Wiener Fragmente des Salzburger Altares noch tiefer: die Typen auf der Marienvermählung in Wien, verglichen mit verwandten Gruppierungen in Sankt Wolfgang, zeigen eine letzte Entwicklung. Der Komponist vermochte mit den Gegensatzmotiven von Einzelfigur und geballter Masse zu spielen, wie ihm das zwanzig Jahre vorher zum Beispiel bei der Predigt des heiligen Wolfgang noch nicht möglich gewesen war. Der letzte Rest des altertümlich Zusammengedrängten im Sinne des früheren fünfzehnten Jahrhunderts ist völlig überwunden, die Einheit des Vorganges spricht mit augenblicklicher Lebendigkeit. Was an Wucht und Eindringlichkeit der Schilderung in den Wiener Fragmenten erreicht ist, hat nur der junge Dürer gelegentlich übertroffen, der Erzählungsstil Altdorfers und seines Kreises aber weitgehend fortgesetzt. Die Auswirkung der Pacherschen Kunst zeigt sich in Südtirol und den Nachbargebieten von Salzburg bis Lienz in der Frühzeit des sechzehnten Jahrhunderts weitgehend. Da aber, abgesehen von dem Salzburger Maler Marx Reichlich, die künstlerische Höhe aller dieser Werke selten das Mittelmaß erheblich übersteigt, kann man von einer wirklichen Pacherschule kaum sprechen. Es mag hinzukommen, daß Pachers Tätigkeitsort, Bruneck, für eine Schulbildung zu klein war, die für eine größere künstlerische Tätigkeit in Frage kommenden Mittelpunkte: Salzburg und Innsbruck, aber im Zeitalter Maximilians von Augsburg und Nürnberg, [315] wohin der Kaiser den Großteil seiner Aufgaben verlegte, ganz in den Hintergrund gedrängt wurden. So mußten sich die Werke der Pacher-Nachfolger in der Fortsetzung eines tüchtigen Handwerkes begnügen, das dem Gepräge seines ländlichen Bodens entsprechend nicht ins Weite reichen konnte und deshalb über den Rahmen örtlicher Geschichte nicht hinausdrang. Der Geist der Pacherschen Malerei wurde, wie erwähnt, innerhalb der sogenannten Donauschule aufgenommen und kann dort besonders bei den Bildern der Florianslegende von Albrecht Altdorfer als eigentümlichste Eigenschaft südostdeutscher Kunst an der Wende zur Renaissance empfunden werden.

|