|

[Bd. 4 S. 342]

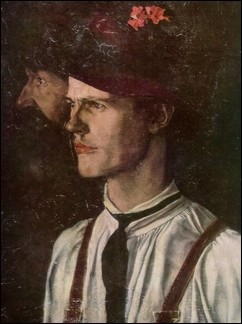

Bayrisches und Niederrheinisches also mischten Wilhelm Leibls Blut. Künstlerisches kam ihm vornehmlich vom Vater her. Aber auch die Mutter stammte aus [343] geistig hochstehendem Hause, und auch sie war sehr musikalisch. So ist Wilhelm Leibl durch seine Ahnen fest verwurzelt in den Kreisen des besten, einfachen, von allem "Bourgeoisen" damals noch nicht angekränkelten Bürgertums. Was die Eltern dem Sohne auf den Lebensweg mitgaben, war das Beispiel der Tüchtigkeit und der Geradheit. Der Vater wird geschildert als eine Persönlichkeit von bedingungsloser Wahrheitsliebe, Bescheidenheit und rechtlichem Sinn, die Mutter als eine Frau von lebhaftem Verstand und großer Herzensgüte, seltener Anspruchslosigkeit, tiefer Religiosität und leidenschaftlichem Aufopferungsdrang für die Ihren. Leibl hat seine Eltern bis an ihr Ende aufrichtig geliebt und war ihnen, wie man in seinen Briefen liest, herzlich und ehrfürchtig zugetan. Auch mit seinen vier Brüdern und seiner Schwester stand er stets in gutem Einvernehmen. Das Familienleben im Hause Leibl war ungetrübt. Auf der Volksschule scheint Wilhelm Leibl ziemlich faul gewesen zu sein. Aber auf die Schiefertafel gezeichnet hat er immer, Köpfe und Tiere, besonders Löwen, und seine Mitschüler für zwei Pfennige porträtiert. Als Beruf wünschte er sich: "Maler oder irrender Ritter". Später änderte er den Don Quixote in Seemann um. Auch in den sechs Gymnasialjahren bis zur Reifeprüfung für den Einjährig-Freiwilligen-Dienst fiel er durch ausgesprochene Abneigung gegen jedes Studium auf. Zeichnen und Malen und daneben die Betätigung seiner unbändigen, wahrhaft athletischen Körperkräfte bildeten den Gegenstand seiner Leidenschaft. Und wahrscheinlich gab die Rücksicht auf diese Körperkraft den Ausschlag bei seiner endgültigen Berufswahl. Er wollte oder sollte, wie einer seiner Brüder, Maschinenbauer werden, und so gab er sich

München hatte damals durchaus die Führung im deutschen Kunstleben. Der große Stil der Historienmalerei, vertreten durch Cornelius und Kaulbach, herrschte an der Akademie, während Schwind, der große Romantiker, mehr im stillen wirkte. Nach den Kämpfen um die Durchsetzung des belgischen Kolorismus, die sich auf dem Boden Münchens abgespielt hatten, trat dann, im Fach der Historienmalerei, immer noch dem vornehmsten Fach, Piloty auf, mit seiner schnell [344] weltberühmt gewordenen realistischen Geschichtsmalerei, die alles in ihren Bann zog. Und wenn sie auch statt Geschichte nur Theatralik und statt Realismus nur materialistische Stoffdarstellung trieb, Piloty war, im einzelnen, ein sehr begabter Maler und ein hervorragender Lehrer im Handwerklichen. Er besaß, im Gegensatz zu Cornelius und Kaulbach, die Herrschaft über alle Mittel seiner Kunst. Alles strömte zu ihm, seine Klassen waren immer überfüllt. Manche seiner Schüler entliefen ihm bald wieder, Wilhelm Diez zum Beispiel. Der trieb dann, wie der ebenso begabte Lindenschmit, eine echtere Wirklichkeitsmalerei, bescheidener, aber gediegener, auf ihrem Gebiet genau so künstlerisch und bedeutungsvoll wie Lier als Landschafter und Spitzweg als romantischer Malerpoet. Und im Jahre 1859 schon hatte Arnold Böcklin sein erstes Meisterwerk, den "Pan im Schilf", in München geschaffen. Wenn dies auch einstweilen ohne künstlerische Folgen blieb, München war, nach jeder Richtung hin, damals die deutsche Kunststadt mit dem reichsten künstlerischen Leben. Hier konnte man ernsthaft lernen.

Nach seiner Rückkehr nach München hätte Leibl an die Spitze der Münchener Malerei treten müssen. Er allein konnte ihr geben, was ihr, trotz der Fülle der in München tätigen Begabungen verschiedenster Art, doch fehlte und abhandenzukommen drohte: künstlerischen Charakter, Einfachheit und Gediegenheit und den Sinn für das Natürliche, für die dem wirklichen Leben und der Natur zugewandte Wahrheit. Jener unheilvolle Zwiespalt zwischen Künstler und Volk lag, wenn auch damals noch kaum merkbar, doch in der besonderen Art des Münchener Kunstbetriebes begründet, mit ihrer immer stärker werdenden, durch Pilotys noch begabteren Schüler Makart gefährlich geförderten Neigung zu Theatralik, zur leeren Dekoration, zur rauschenden malerischen Phrase im Historienbild, mit ihrer falschen Altmeisterei im Sittenbild, mit der sogenannten malerischen Atelierkultur und mit allen Unaufrichtigkeiten jener Gründerzeit, deren ruhmreichster Vertreter der nach erstaunlich begabten Anfängen dann sehr schnell verflachte Lenbach wurde, jahrzehntelang der Beherrscher im Reich der Münchener Kunst.

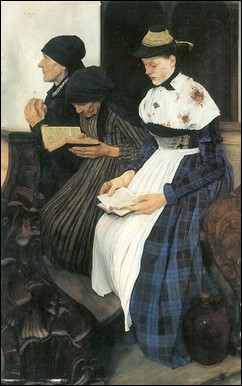

Leibl hätte das gute Gewissen der deutschen Malerei werden können. Seine frühe Meisterschaft, die Schönheit seiner aus Paris mitgebrachten bedeutenden Bilder, unter denen neben einigen Bildnissen die "Kokotte" und die "Alte Pariserin" obenan stehen, waren die gegebenen Vorbilder für die deutsche Kunst. Berühmt war er auch, in Paris noch berühmter als in der Heimat. Man hatte ihn in Paris halten wollen, er sollte dem Kaiser vorgestellt werden, und gleich nach dem Kriege bemühten sich französische Kunstkreise abermals um ihn. Leibl als einziger unter den Deutschen genoß eine Art künstlerischen Weltruhms. In diesem für das weitere Schicksal der deutschen Kunst entscheidenden Augenblick ward Deutschland um sein Glück betrogen: Leibl bekam die ihm zustehende Führerstellung nicht. Gewiß lag es seiner wenn auch selbstbewußten, so doch innerlich bescheidenen Natur nicht, sich zur Geltung zu bringen. Aber größere Schuld an diesem schicksalvollen Versäumnis [346] als ihn selber trifft den Neid der Kollegen. Man fürchtete ihn seiner überragenden Leistung und der Unbestechlichkeit seines allem Unechten durchaus abholden Charakters wegen. Unter Leibls Führung wäre aus der Münchener Malerei etwas Ernsthaftes geworden, und dieser Ernst hätte der glatten Oberflächlichkeit den Garaus gemacht. So aber wurde Leibl niedergehalten, von Großen wie von Kleinen, unmerklich fast, durch Quertreibereien aller Art. Leibl selbst, der sich gar nicht danach drängte, eine Rolle zu spielen, merkte es kaum. Er fühlte sich nur immer unbehaglicher im Münchener Kunstleben und zog sich auf seine Arbeit zurück, um die in Paris gesammelten Eindrücke zu verarbeiten, sich auseinanderzusetzen mit dem Neuen, das ihm da begegnet war, mit dem strengen, seiner eigenen Art innerlich so verwandten Realismus Courbets, aber auch mit jener, ihm auch handwerklich nicht völlig neuen Anschauung der hellen Flächenmalerei, die Manet und die ihm befreundeten Impressionisten trieben – kurz, mit jenen Dingen, an denen er die Geschmeidigkeit der Hand, die Leichtigkeit des Vortrages und die bewegte Schnelligkeit des Sehens bewundert hatte. Diese neue Art wollte er verbinden mit der eigenen Weise, und er arbeitete leidenschaftlich an einem großen Vierfigurenbilde, der nie fertig gewordenen, schon in Paris vielleicht in Gedanken entworfenen "Tischgesellschaft". Daneben malte er Bildnisse von Freunden und Familienmitgliedern, auch gelegentlich im Auftrag, wie den "Alten Pallenberg", eins immer schöner als das andere; manche, ganz intime, von bezaubernder, durch Erinnerung an Paris beflügelter Leichtigkeit. Aber glücklicher wurde er dabei nicht. Er hatte keine Ruhe. So ging er aufs Land; allmählich dem Münchener Kunstleben und der Großstadt entfremdet, kam er nur noch gelegentlich in die Stadt, und schließlich kehrte er ihr endgültig den Rücken. Er mußte allein sein. Nur auf dem Lande, nur in innigem Zusammenleben mit der Natur konnte er tun, was sein Genius ihm zu tun befahl: Malen um der Wahrheit der Erscheinung und des Erlebnisses willen. Er ging nach Graßlfing. Hier, in dem damals einsamen Dorfe, schuf er seine ersten großen Meisterwerke, die "Bäuerinnen im Wirtshaus" und die "Bäuerin mit Kind", Bilder, in denen er sein künstlerisches Ideal zum ersten Male rein erfüllte: die Vereinigung der stärksten, eindringlichsten Darstellung menschlicher Gestalt mit der lebenswahren Malerei der leise bewegten, farbig leuchtenden Luft, die um die Dinge herum ist und sie in schönstes Spiel von Farbe und Licht und Schatten einhüllt. Auch der letzte Rest von Künstlichkeit, von Gestelltheit, von "Atelier" ist überwunden. Schöpfungen von altmeisterlicher, wenn auch in keinem Punkte altertümelnder Vollendung im Handwerklichen, zugleich aber von unbefangenster Frische der lebendigen Anschauung des Wirklichkeitsmenschen, der das Leben, das sichtbare Leben seiner Tage liebt. Alle Erinnerungen an "Schule", an einheimische wie fremde, sind in Grund und Boden gemalt. Das Opfer, das Leibl auf sich nahm, als er in die Einsamkeit zog, hatte gelohnt. Denn diese selbstgewählte Einsamkeit bedeutete für einen so fein empfindenden Menschen einen Verzicht auf beinahe alle Freuden des Lebens, mit [347] Ausnahme derer, die ihm die Natur und die von ihm so sehr geliebte Jagd geben konnten. Er verkehrte nur mit ganz wenigen Menschen und hatte wochenlang, monatelang manchmal niemand zur Aussprache und zur Anregung. Er lebte ausschließlich für sein Schaffen.

Jeder Ortswechsel in Leibls "Bauernleben" ist nicht nur durch äußere Rücksichten bedingt, sondern beruht, vielleicht nicht jedesmal ihm selber völlig bewußt, [348] auch auf inneren Notwendigkeiten seiner Kunst. Wenn jeder oder fast jeder neue Aufenthalt nicht nur eine Weiterentwicklung, sondern ebenso sehr eine Wandlung seines Stiles mit sich brachte, muß man, rückschauend, glauben, er habe, jeweils mit einer großen Aufgabe fertig geworden, einer neuen Natur, einer neuen Umwelt und neuer Menschen bedurft, um die neue, noch größere Aufgabe in Angriff nehmen zu können.

Es hat etwas fast Unheimliches, dieses fanatische Ringen um ein Werk, jahrelang um ein einziges, gemessen an den damals üblichen großen Ausstellungswerken gar nicht einmal sehr umfangreiches einzelnes Bild. Leibl hatte darüber die Welt vergessen, so wie die Welt ihn längst vergessen hatte. In diesen Jahren der nur mit seinem treuen Freunde Sperl geteilten Einsamkeit und der nur durch Jagd und Wandern und athletische Übungen unterbrochenen "Galeerensklavenarbeit" an seinen Bildern waren ihm Glück und Erfolg, wenigstens in Deutschland, abhandengekommen. Die Kunstkritik behandelte ihn gar nicht oder schlecht und in unsagbarer Weise höhnisch als Apostel der Häßlichkeit, das Kunstvereinspublikum, wenn er gelegentlich einmal wieder ausstellte, verstand ihn meist gar nicht, irregeleitet durch den Münchener Kunstbetrieb; und jene Künstler, die ihn hätten verstehen können und verstehen müssen, waren, mit wenigen Ausnahmen, Neidinge, die den Großen aus billigem Selbsterhaltungstrieb nicht hochkommen lassen wollten. Die "Dorfpolitiker" wurden verhöhnt, das "Kirchenbild" erreichte, wenn auch nicht bei der Kritik, so doch bei einem Teile des Publikums wenigstens einen Achtungserfolg, aber im allgemeinen war es so, daß Leibl dann überhaupt nicht mehr in Deutschland ausstellen wollte, nur noch in Paris. Dort wurde er fast immer bewundert oder gar stürmisch bejubelt, und immer wieder wollten französische Kunstfreunde ihn nach Paris ziehen. Und wenn er diesen Lockungen auch nicht folgte, weil zu seinem Schaffen ihm Deutschland notwendig war, diese Anerkennung hat ihn gefreut, nicht weniger als die Haltung jener Bauern in Berbling, die, vor das Kirchenbild geführt, nur die Hüte abnahmen und sagten: "Das ist Meisterarbeit".

Von diesem Unglück hat Leibl sich nur sehr schwer erholt. Seine Gesundheit hatte bei dieser unmenschlichen Arbeit gelitten, und jahrelang stockte sein Schaffen. Werke dieses Umfanges und von dieser Bedeutung hat er nie mehr angegriffen, vielleicht auch schon aus dem Grunde nicht, weil ihm die Mittel für derart kostspielige, durch jahrelange Modellkosten sehr teure Unternehmungen fehlten. Doch [350] hatte ihm die erzwungene, wenn auch vielleicht lähmende Ruhe nachträglich doch gutgetan. Als es nach einigen toten Jahren dann wieder aufwärts ging, als die ersehnte Anerkennung in Deutschland gleichsam über Nacht doch noch kam, als er in Ernst Seeger einen verständnisvollen Freund und Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Sorgen fand, lockten ihn nicht nur wieder ganz neue Aufgaben, sondern die inneren Quellen seiner Kunst sprangen wieder frisch und lebendig. Seine Malerei wird heller und blühender, seine Farbe noch kostbarer, und das Problem des künstlerisch geschlossenen Bildraums trieb er einer ungeahnten Vollendung entgegen.

Bewegungsfrei geworden, reiste er mit seinem Freunde Seeger nach Holland und sah hier, zum ersten Male ausgiebig, Rembrandt und den von ihm seit Jahren über alles geliebten Frans Hals. Es war eine neue Jugend über ihn hereingebrochen. Aber dieser neue Frühling ward betrogen um seinen goldenen Sommer. So schön diese neuen weiträumigen Bilder auch sind, diese "Spinnerinnen" vor allem und "Bauernjägers Einkehr", so bedeutend und so quellfrisch auch diese Einzelbildnisse von Bauernmädchen, besonders die beiden letzten nach dem rothaarigen Mädchen, leuchtender und frischer, lebendiger und heller als er je vorher gemalt hatte – Gemälde von jener inneren und äußeren Größe, wie sie die "Frauen im Wirtshaus" und die "Dorfpolitiker", das "Kirchenbild" und die "Wilderer" auszeichnen, hat er, auf der Höhe dieses ganz freien, ganz malerischen Stiles, dann nicht gemalt. Ehe er sie malte, schlug ihm der Tod den Pinsel aus der Hand. Ein Herzleiden, durch Überanstrengung bei der Jagd und den athletischen Übungen verschlimmert, setzte am 15. Dezember 1900 seinem Leben ein frühzeitiges Ende. Er war nur sechsundfünfzig Jahre alt geworden. So alt wie Albrecht Dürer.

Leibl hat die ersten Strahlen seines großen Ruhmes noch erlebt. Bis an sein Ende aber blieb er schlicht und einfach. Er hat einmal gesagt: "Wenn ich nur satt zu fressen hab – und min Kunst". Alles wollte er nur für seine Kunst, nichts für sich selber. Ein Vierteljahrhundert lang lebte er in der Einsamkeit, nur mit seiner Arbeit beschäftigt, mit der Landschaft, mit der Jagd, mit Büchern und mit ein wenig Musik. Seine Lieblingsbücher waren Schiller, der Don Quixote und Montaignes Essays, die er im Urtext las, unter den Musikern liebte er, von seinem Vater her, über alles Johann Sebastian Bach. Frauen spielten in seinem Dasein kaum eine Rolle. Aus seinem Leben und seinen Werken kennen wir das Bild seines Charakters: Eine gerade und schlichte, von innen heraus vornehme Natur. Stark und fein in einem. Leidenschaftlich, ja fanatisch ringend um seine Kunst, und dabei geduldig und gelassen, voll Gefühl, aber ohne Empfindsamkeit. Fröhlich und ernst. Das höchste Genie des Einfachen, das die neue deutsche Kunst kennt. Denn in Leibls Werken ward ein Höhepunkt erreicht, der nie wieder erreicht oder überboten werden kann: die uneingeschränkte Vollendung. Ein Symbol und ein Maßstab: der höchste Maßstab dessen, was schöne, das heißt: was gute [351] Malerei sein kann, der höchste Ausdruck dafür, was die reine Malerei, im Sinne reiner Musik, jemals bedeuten kann. Seine Kunst ist, wie die Albrecht Dürers, "glühend und streng". Ihr Gegenstand ist das Einfachste von der Welt: der Mensch, die menschliche Gestalt. Auf dieses eine Thema hat er seine ganze Malerei beschränkt. Alles andere, was das Leben, die Welt auch noch so schön macht, reizte ihn nicht in seiner Kunst und blieb außerhalb. Denn es ist merkwürdig: dieser Mensch, der ein so begeisterter und demütiger Naturfreund war, als unermüdlicher Wanderer und als leidenschaftlicher Jäger, hat niemals ein Landschaftsgemälde geschaffen. Die Landschaft, die Natur war seine Freude, sein Ausruhen, die Quelle seiner Kraft, vielleicht der Gegenspieler seiner Seelenzwiesprache. Aber niemals Gegenstand seiner Kunst. Und dieser selbe Mensch, dieser Meister des Malenkönnens auch im handwerklichen Sinne seiner Kunst, der den Oberflächen seiner Bilder den kostbarsten Schmelz in der stillebenhaftesten Vollendung verlieh, der mit seinen Farben einen Glanz hervorzauberte, wie man ihn sonst nur auf den edelsten Stilleben der alten Niederländer kennt, hat, im Gegensatz zu den anderen Meistern des Realismus, im Gegensatz zu Courbet und zu Trübner, niemals ein Stilleben gemalt. Alles, sein starkes Naturgefühl und sein großer Landschaftsblick, sein Sinn für stillebenhafte Intimität und für handwerkliche Vollendung, alles diente nur dem einen großen Gegenstande seiner Kunst: dem Menschen. Was Leibl wollte, war eine ganz neue Kraft der Menschendarstellung, getragen von einem fanatischen Drang nach Wahrheit. "Das Wahre ist das Schöne." Hieran hat Leibl geglaubt. Das Wahre aber bedeutete ihm wahrer Charakter, menschlicher wie malerischer Charakter. Den hatten nur die alten Meister gegeben. In ihrem Sinne arbeitete Leibl, so gründlich, so wie er mit seinem Lieblingswort zu sagen pflegte: so gediegen. Denn er wollte ja nicht nur die äußere Erscheinung eines Menschen, er wollte zugleich auch ganz tief, ganz bedeutend den Charakter seiner Menschen hinstellen, bei aller scheinbaren Objektivität das innere Wesen enthüllen, den Ausdruck, nicht physiognomisch zugespitzt wie ein berühmter Porträtmaler von Beruf, sondern langsam entwickeln. Von innen heraus sollte durch die äußere Erscheinung eines Menschen sein Charakter zum Sprechen kommen. Als man einmal eines seiner Bildnisse "seelenlos" nannte, sagte er: "Wenn ich den Menschen nur so male, wie er ist, ist die Seele ohnehin dabei". Seelischen Ausdruck hat er nicht gesucht, er hat ihn gefunden, als das endliche Ergebnis seines manchmal jahrelangen Ringens um die höchste und tiefste Darstellung der Form. Nur wegen des seelischen Ausdrucks, in den Bildnissen oder den Bauernbildern, hat er die Form so leidenschaftlich studiert, die Form von innen heraus so durchgepflügt und umundumgepflügt, bis sie ihre letzten Geheimnisse offenbarte. Starke Form – danach strebte er. Die Menschen bei Leibl haben wirklich Knochen im Kopf und eine Struktur im Leibe, ein Schädel ist rund, als plastische [352] Masse gesehen, und die einzelnen Glieder sitzen richtig zusammen und passen aneinander. Diesen Sinn für starke Form muß er mit auf die Welt gebracht haben. Aber das Große daran war, daß er diese Gabe nie zu Übertreibungen mißbrauchte. Es wäre ja so leicht gewesen, mit diesem erstaunlichen Können im Sinne täuschender Oberflächen-Nachahmung verblüffende Wirkungen zu erzielen. Etwa ein neuer Balthasar Denner zu werden. Dies hat Leibl verschmäht. Er fühlte von Anfang an, daß diese ihm angeborene Fähigkeit, die Form stark zu sehen und zu empfinden, ihm erst recht neue Verpflichtungen auferlegte. Das Bild mußte doch wieder als Fläche wirken, als gleichmäßig entfernte Fläche, eben nicht als Täuschung, sondern als eine Sphäre von Unwirklichkeit, auf den ersten Blick als solche erkennbar. Die tiefen Löcher, die er mit seiner starken Plastik in die Luft hineinschlug, mußte er doch wieder ausfüllen und ein Gleichgewicht herstellen. Ganz altmeisterlich, wie Leonardo es forderte: "Ein Bild soll die Wirklichkeit so wiedergeben wie eine Spiegelfläche". Aber er ging, schon in frühen Jahren, grundsätzlich über die alten Meister hinaus. "Form" war für ihn nicht nur körperliche Gestalt, körperliche Modellierung im Raum, sondern Form bedeutete ihm zugleich auch: Einhüllen der plastischen Gestalt in malerischen Luftraum. Leibl hat in der deutschen Malerei des neunzehnten Jahrhunderts die Dinge vereinigt, die bisher nie einer gleichzeitig in diesem Grade des Gleichgewichts besessen hat: stärkste Körperlichkeit der Form und bewegteste malerische Atmosphäre. Man hat ihn mit Holbein verglichen, eben wegen seiner gußartigen Form. Etwa im Kirchenbild. Aber es ist doch etwas anderes. Gewiß war Leibl Holbein nahe. Aber nur auf eine gewisse Zeitspanne. Einige Jahre vorher, als er den alten Pallenberg malte und die Dachauerinnen, wollte er etwas ganz anderes als Holbein, er wollte neben der starken Plastik auch die Weichheit des malerischen Vortrags, die flüssige, blühende Art der Fleischmalerei, das Bewegte der flimmernden Luft und den malerischen Gegensatz von Hell und Dunkel. Auch später, in den neunziger Jahren, geht er immer wieder über Holbein hinaus und wird, bei einer noch gesteigerten Festigkeit der Form, malerisch tiefer, glühender und bewegter. Bei diesem Kampf um die Form, die malerische Form im weitesten Sinne, blieb Leibl keine Zeit, seine Bilder im gegenständlichen Sinne interessant zu machen. Der gegenständliche Inhalt seiner Gemälde, auch wenn er sich einmal nicht mit der Einzelfigur begnügte, ist mit Worten nicht zu erzählen. Daß da drei Frauen eng zusammengerückt auf einer Kirchenbank beten, daß vier Bauern und ein Bauernwirt um einen Schenktisch zusammenhocken und den Inhalt eines Schriftstücks besprechen; daß irgendwo im Vordergrund eine alte Frau spinnt und hinten ein Mädchen bei einer Handarbeit sitzt – alles dies ist so uninteressant wie möglich. Es passiert auf Leibls Bildern nichts, jedenfalls nichts, worüber sich reden ließe. Und was an malerischem Formenleben wirklich passiert, etwa zwischen [353] der Nasenspitze und dem Ohrläppchen eines Menschen, und was allerdings von aufregender Interessantheit ist, dies läßt sich mit Worten nicht sagen, es läßt sich nur sehen. So kühl ist das alles angeschaut. Aber: "Durch das Auge dringt die Kühle seeligend ins Herz hinein". Und plötzlich weiß man, daß hier nicht nur Charaktere, sondern auch Schicksale gestaltet sind. Man kann diese drei Frauen in der Kirche, wenn man will, "die drei Lebensalter" nennen. Dieses Beten da in der Kirche, das strenge Gottvertrauen der Frau im Hintergrunde, das etwas Mümmelnde, zum Lippenwerk Gewordene der Greisin und die etwas zerstreute Andacht des jungen Mädchens vorn sind nur verschiedene Ausdrucksformen für das gleiche, große, menschliche Gefühl: Frömmigkeit, Religiosität, Kirchlichkeit. Jeder Mensch vom andern verschieden, jeder genau, bedrohlich genau charakterisiert, als Individuum; und doch ein großer Typus. Manche dieser Menschen, die Leibl malte, sind schön, manche sind das, was man häßlich nennt. Aber alle sind bedeutend, und alle sind sehr menschlich. "Das Wahre ist das Schöne." So hatte keiner mehr gemalt im neunzehnten Jahrhundert. Es ist eine Kunst von eigenen Gnaden. Was Leibl in jahrelangem Studium bei Lehrern und auf Akademien lernte, betraf nur sein Handwerk, nur die Ausbildung seiner Mittel. Das Wesentliche, das Eigentliche, das Schöpferische verdankt er sich selber, seinem leidenschaftlichen Streben, seine Gaben vor der Natur und in Anschauung der alten Meister zu entwickeln. Schon dem Fünfundzwanzigjährigen konnte kein Lehrer noch irgend etwas bieten. Auch Courbet nicht, der Leibl nicht weniger bewunderte als Leibl ihn. Die beiden haben einander nur verstanden, nicht beeinflußt, einander nur bestätigt in ihrem Wollen und ihren Zielen, wesentlich im Moralischen, in dem Entschluß, sich selber treu zu sein, gegen alle Welt. Gewiß hat Leibl gelernt, wo es für ihn zu lernen gab. Auch in Paris, auch innerhalb der neuen französischen Malerei. Aber immer nur für das Handwerkliche. Als er sich mit dem Neuen auseinandergesetzt hatte, noch nicht während seines Pariser Aufenthaltes, sondern in den Jahren nachher, hatte er sich dieses Neue bald handwerklich so zu eigen gemacht, daß es ihm nur Ausdrucksmittel war, nicht übernommene Anschauungsweise. Und ähnlich wie zu den französischen Künstlern seiner Zeit stand er zu den sehr geliebten alten Meistern: ganz selbständig. Er hat nicht, was man seinem ruhigen Temperament nach erwarten könnte, die alten Holländer, etwa Terborch, kopiert, damals als er noch kopierte, sondern die in ihrer Bewegtheit seiner Art entgegengesetzten Flamen, Rubens und van Dyck. Weil er sich erweitern, seine Art ergänzen, weil er von ihnen lernen wollte. Von allen alten Meistern kommt er Jan Vermeer van Delft und Hans Holbein am nächsten. Von Hans Holbein kannte er, bestenfalls, eine Miniatur und ein durch Übermalung völlig entstelltes Gemälde, von Jan Vermeer hat er kein Bild gekannt. Daß Frans Hals der Allergrößte wäre, schrieb er ein Jahr vor seinem Tode, in Holland. Vorher hatte er auch von ihm nichts gesehen, auch in der Zeit, [354] als er mit der erregten Pinselschrift die "Wildschützen" malte. Es ist seelische Verwandtschaft, wenn er diesen Großen nahekam, nicht Nachahmung. Ein aufrechter, vor der Natur und allem Großen im Reiche des Geistigen ehrfürchtiger Mann, ging er mitten hindurch durch seine Zeit; unbekümmert um Richtungen und Moden, um Erfolg oder Niederlage. Diese Zeit hat es ihm nicht leicht gemacht, seine Sendung zu erfüllen. Die sogenannte Gründerzeit, deren sogenannte Kulturgesinnung sehr lange dauerte, brachte alles Unechte und alles Hurtige, alles Rauschhafte und alles Erfolghaschende zur Geltung und vergaß darüber das wirklich Große und das wahrhaft Ehrliche. Leibl hat nie Bismarck oder Moltke oder den alten Kaiser gemalt, und er ist vielleicht – so hoffnungslos verfahren waren die Kunstzustände in dem an materiellen Dingen immer reicher und an seelischer Verantwortung immer ärmer werdenden Deutschland – nicht einmal auf den Gedanken gekommen, daß ihm, und ihm allein, solches zustünde. Er hat immer nur seine Pflicht vor seinem Gewissen tun, nie eine Rolle spielen wollen. In Paris, nicht nur damals als er dort war, sondern auch später, immer einmal wieder, hätte er eine große Stellung in der Kunst haben, er hätte mit seiner Kunst reich werden können, sehr reich, so reich wie Munkacsy oder wie Makart oder wie Lenbach. Das Ausland wollte ihn haben, so wie Venedig und Antwerpen seinerzeit Albrecht Dürer hatten haben wollen. Aber wie Albrecht Dürer, so ließ auch Leibl sich nicht verlocken. Er wußte, was seiner Kunst notwendig war: Deutschland. Es wäre ihm vorgekommen wie Verrat an seiner Seele, Deutschland zu verlassen, so schlecht es ihn auch behandelte und so sehr ihn dies kränke. Er kannte seine Verantwortung vor der Geschichte. Jedes Land hat, in jedem Zeitalter, immer nur ganz wenige schöpferische Künstler-Genies, die das heimliche und beste Wesen ihres Volkstums ausdrücken und dadurch den Gang der Geschichte bestimmen. Leibl wußte und fühlte in aller Bescheidenheit, daß er zu dieser kleinen Schar gehörte, mit Menzel und Thoma, mit Feuerbach und Hans von Marées. Und so wußte er, daß sein Tag kommen und daß sein Schaffen unvergänglich sein würde. Mag er das Führertum, zu dem er bestimmt war, auch nicht in seiner Person und nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar ausgeübt haben, sein Werk hat es ausgeübt und übt es immer weiter aus. Was er zu Lebzeiten nicht hatte werden können, ist er nach seinem Tode geworden: das gute Gewissen der deutschen Malerei. Durch das Vorbildliche seines Lebens und seines Charakters sowie durch die allen Stürmen aufgeregtester Zeiten trotzende Geschlossenheit seines Gesamtwerks. Er hat, wie alle Großen immer, seine "Sache um ihrer selbst willen" getan. So ward er unsterblich.

|