|

[Bd. 3 S. 603]

So bedeutete es für viele eine Überraschung, daß die ausgezeichneten Böcklin-Ausstellungen, die 1927 anläßlich des hundertsten Geburtstages vom Baseler Kunstverein und von der Berliner Nationalgalerie veranstaltet wurden, allgemein eine glänzende Aufnahme fanden. Dieser Erfolg war indessen von langer Hand vorbereitet durch den Wandel der Kunstanschauung innerhalb der nachimpressionistischen Malergeneration, die wegzustreben begann vom einseitigen Standpunkt des l'art pour l'art, die schöne Malerei nicht mehr als Selbstzweck über alles stellte, vom Abbild zum Sinnbild vorzudringen versuchte und vor allem ein Ringen um weltanschauliche Probleme nicht mehr als unkünstlerisch aus ihrem Aufgabenkreis verbannte. Es vollzog sich die Erfüllung des schon 1897 in seiner Baseler Festrede von Heinrich Wölfflin prophetisch gesprochenen Wortes: "Im Prinzip ist diese Schaffensweise die Negation des sogenannten Impressionismus, und die historische Bedeutung Böcklins wird erst dann hervortreten, wenn die Abrechnung mit dieser gewaltigen Macht, die unser Zeitalter beherrscht, [604] endgültig stattgefunden hat." Dieser Zeitpunkt ist heute gekommen. Es verdient hinzugefügt zu werden, daß selbst zu Zeiten der Verfemung durch die gelehrten Kunstrichter Böcklins Bilder, die "Toteninsel" etwa oder das "Schweigen im Walde", sich eine Volkstümlichkeit errungen und bewahrt haben, die sich mit der Verehrung für keinen anderen deutschen Künstler seiner Zeit vergleichen läßt. Ein sicheres Kennzeichen für absoluten Wert ist das gewiß nicht, da im Lauf jener verhängnisvollen Spaltung zwischen dem Urteil der Kenner und dem Instinkt der Masse zweifellos der landläufige Geschmack an Sicherheit erschreckend verloren hat. Je gerechter wir indessen bemüht sind, diese in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgerissene Kluft nicht einem Verschulden der einen oder der anderen Seite zuzuschreiben, sondern sie als schicksalhaft, ja als unentrinnbar zu erkennen, desto vorurteilsloser werden wir uns der Böcklinschen Kunst und ihrer geschichtlichen Sendung aufschließen. Keinesfalls um eine Rückwendung zu kritikloser Bewunderung kann es sich dabei handeln, wohl aber um ein ruhigeres Abwägen des Zeitgebundenen und des Schöpferisch-Einmaligen, des Vergänglichen und des Bleibenden. Den Kern des Böcklin-Problems berührt die Frage nach Wert und Verwirklichungsmöglichkeit einer von der Idee her mitbestimmten, einer symbolhaltigen Kunst. Die Frage stellen heißt sie bejahen; unsere größten deutschen Maler von Dürer bis zur Romantik sind Kronzeugen für das Gelingen. Wesentlich kompliziert allerdings wird die Frage, wenn wir sie allein für das neunzehnte Jahrhundert aufwerfen, für dessen Mitte und zweite Hälfte. Eine entgötterte Welt verträgt keine Gedankenkunst. Der immer deutlicher hervortretende Mangel einigender weltanschaulicher Grundbegriffe zwingt auch die Künste in eine Isolierung, die, wie hohe Beispiele aller Länder beweisen – von Leibl und Marées, von Manet und Degas zu Cézanne und van Gogh –, zu einer Selbstbesinnung und Vertiefung in die Spezialfragen des Handwerks genutzt werden kann, die aber das Auftrumpfen mit Pathosformeln, die mit dem Anspruch auf allgemeine Gültigkeit auftreten und dennoch nur der persönlichen Erlebnissphäre entstammen, schlechterdings zu verbieten scheint. Jedenfalls bedarf es, um erfolgreich gegen den Strom zu schwimmen, besonderer Kräfte und eines unbeirrbaren eigenen Stils im persönlichen und im künstlerischen Bereich. Gehört Böcklin zu den großen Unzeitgemäßen seines Jahrhunderts, hält er etwa mit Nietzsche und Richard Wagner gleichen Rang? Die Antwort muß aus Leben und Leistung gleichermaßen gewonnen werden. Noch fehlt eine umfassende Böcklin-Biographie, es gibt nicht einmal ein zuverlässiges kritisches Gesamtverzeichnis der Werke des Meisters mit Angabe der gegenwärtigen Besitzer. Um so reicher ist die Memoiren-Literatur ins Kraut geschossen, aus der vielfach allzu unbedenklich geschöpft wird. Besonderen Ruf genießen die Tagebücher von Rudolf Schick, einem pedantischen und gutartigen Berliner Maler, der in den Jahren 1866, 1868 und 1869 Böcklins Schüler [605] gewesen ist, vielfach in dessen Atelier gearbeitet und gar bei den Baseler Museumsfresken mitgeholfen hat. Die bescheiden-ehrfurchtsvolle Niederschrift, namentlich der vielen technischen Angaben, nimmt durch eine scheinbar Eckermannsche Treue für sich ein, doch hat der Meister selbst über Schick geurteilt, er "verstehe alles, aber auch alles falsch". Stärker noch wird die landläufige Vorstellung von des Künstlers Persönlichkeit bestimmt durch Gustav Floerkes Buch Zehn Jahre mit Böcklin. Abgesehen davon, daß die "Aufzeichnungen und Entwürfe" vom Verfasser nicht mehr selbst haben durchgesehen und druckreif gemacht werden können, lehrt ein Blick auf das dem Buch vorangestellte fotografische Bildnis, wie recht diejenigen Zeitgenossen hatten, die Floerke beurteilten als einen "stark selbstbewußten Mann, der mit großen Phrasen und vielen Fremdwörtern nur so um sich warf"; besonders die von Floerke berichteten, vielfach kraftgenialisch aufgeputzten Aussprüche Böcklins sind nur mit größter Vorsicht aufzunehmen. Sehr viel zurückhaltender und zuverlässiger ist das knapp und anschaulich geschriebene Erinnerungsbuch des Schweizer Literarhistorikers Adolf Frey, der sich nicht auf das eigene Gedächtnis allein verläßt und seine Angaben ergänzt und überprüft durch andere zeitgenössische Beobachter, besonders aufschlußreich durch die Maler Albert Welti und Ernst Wuertenberger. Auch bei der Freyschen Darstellung indessen gilt es zu scheiden zwischen sauber geschichtetem Tatsachenmaterial und unvermutet durchwachsender, maßstabloser Wertung. So bleibt für uns ein knapper Bericht des äußeren Lebensganges und eine sachliche Aufzeichnung der Entwicklungslinie der Böcklinschen Malerei die unerläßliche Grundlage aller Betrachtung.

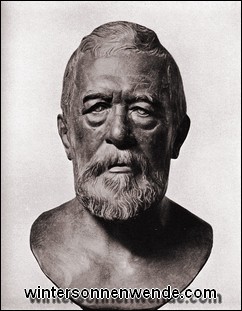

Arnold Böcklin ist am 16. Oktober 1827 in Basel als drittes Kind mittelbegüterter Eltern geboren, die beide älteren Schweizer Familien entstammen. Der Vater, eine "Berserkernatur", die er dem Sohne vererbte, hat sich vom einfachen Arbeiter zum Fabrikleiter hinaufgearbeitet, ein lebendiger Kopf, strebsam und erfindungsreich, aber ganz amusisch. Die Mutter, die den Kindern näherstand, kam aus gebildeteren Verhältnissen und hat in sorgender Anteilnahme bis zu ihrem Lebensende das Schicksal des Künstlers verfolgt. Das Gymnasium wurde – oft hat Böcklin es späterhin lebhaft beklagt – in den letzten Schuljahren mit den Realklassen vertauscht, die Zeichenlust in Privatstunden beim biederen Herrn Kelterborn gefördert. Familie und Heimatstadt haben dem Knaben künstlerische Anregungen nur in sehr geringem Maße zu bieten vermocht. Die Erlaubnis, Maler zu werden, hat der Vater nur widerwillig erteilt und den Sohn noch nach den ersten öffentlichen Erfolgen vom brotlosen Beruf abzudrängen versucht. Vom Oktober 1845 bis zum Frühling 1847, unterbrochen durch einen Schweizer Studiensommer auf eigene Faust, ist Böcklin auf der Düsseldorfer Akademie Schüler des Landschaftsmalers Johann Wilhelm Schirmer gewesen. Das blieb die einzige zünftige Unterweisung mit Ausnahme weniger Wochen bei Calame in [606] Genf. In Paris, wohin er nach vorausgegangener Studienreise nach Brüssel und Antwerpen mit seinem Freunde Rudolf Koller, dem Tiermaler, im Februar 1848 für ein halbes Jahr übersiedelte, gerade in der Zeit höchster revolutionärer Unruhen, hat er keinen Lehrmeister gehabt, zeichnete ohne Korrektur fleißig Akt und besuchte die Museen. In seinen selbständigen Arbeiten bis hinein in die römischen Jahre ist wenig von Paris, sehr viel von Schirmers Einfluß zu spüren. Böcklin knüpfte an die Tradition der heroischen

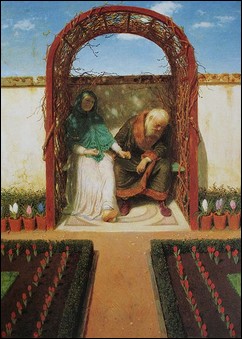

1850 zog er nach Italien, das seine zweite Heimat geworden ist. Der um einige Jahre ältere Heinrich Franz-Dreber, ein Schüler Ludwig Richters, der noch den alten Reinhart gekannt hatte, war in den ersten römischen Jahren sein sehr kritischer Berater. Früh um fünf Uhr zog er durch die Porta del Popolo hinaus in die Natur, sammelte Studien, malend und vor allem zeichnend. Nach einem Baseler Sommer, der ihm eine zweite Liebes-Enttäuschung brachte – die erste Braut war ihm gestorben –, heiratete er 1853 in Rom, fünfundzwanzigjährig, die siebzehnjährige Angela Pascucci, mit der er in fast fünfzigjähriger Ehe verbunden blieb und die ihm vierzehn Kinder geschenkt hat. Jakob Burckhardt war Trauzeuge. Angela, eine Waise, hatte bei den französischen Nonnen eine gute und strenge Schule besucht, stand aber geistig weit unter ihrem Gatten, Deutsch hat sie nur schlecht sprechen und gar nicht schreiben gelernt; mit ihrer südländischen Schönheit, ihren lebenspraktischen Talenten und der so tief dem Lande seiner Sehnsucht auch innerlich verbundenen Natur hat sie, trotz mancher kleinlicher Züge, trotz ihrer bekannten Eifersucht, die ihm nachweislich das Modellstudium fast unmöglich gemacht hat, den Maler lebenslang zu fesseln gewußt. Die Werke dieser ersten, wirtschaftlich oft recht schwierigen Ehejahre wirken heiter, haben an Klarheit und Größe der Formen gewonnen; plastischer Sinn und eine fast impressionistisch feine

Die 1857 von äußeren Verhältnissen erzwungene Rückkehr nach Basel hatte manche Mißhelligkeiten im Gefolge, so daß der Künstler trotz mäßiger Bezahlung gern den Auftrag des Konsuls Wedekind in Hannover annahm, ihm das [607] Speisezimmer mit Wandbildern zu schmücken. Diese erste Erfüllung einer großdekorativen Aufgabe, Landschaften mit legendärer Staffage, überzeugt durch die Größe der Anschauung, die an Poussin und Gaspard Dughet anklingt, und durch die scheinbar spielende Leichtigkeit der Erfindung, die Ausführung im einzelnen indessen ist flüchtig, namentlich die der figürlichen Teile; auffallend sicher die Verteilung der Tonwerte, äußerst zurückhaltend die Farbe. Die Übersiedlung nach München (1858 bis 1860) brachte zunächst die schlimmste Not durch vollständige Mittellosigkeit, Tod eines Kindes, schwere eigene Erkrankung, die den Künstler so niederwarf, daß die Gattin verzweifelte und schon die Todesnachricht verbreitet wurde. Zugleich aber fand sich auch treue Freundeshilfe – Emilie Linder aus Basel, der Dichter Paul Heyse – und der erste durchschlagende Erfolg durch Ankauf des 1857 in Basel vollendeten "Pan im Schilf" für die Neue Pinakothek. In diesem Bild und mehr noch im "Panischen Schrecken" von 1860 in der Schack-Galerie ist eine erste Stufe der Meisterschaft erreicht: eine tief naturkundige Freilichtmalerei ist einem höheren Bildgedanken dienstbar gemacht, aus den Staffagefiguren, so klein sie noch sind im Vergleich zur landschaftlichen Umwelt, werden Elementargeister – keine allegorische Personifikation, sondern lebendige Veranschaulichung unseres eigenen mythischen Naturerlebens. Eine Berufung als Professor für Landschaftsmalerei an die neugegründete Kunstakademie führte Böcklin nach Weimar (1860 bis 1862). Sie bedeutete Aufstieg zu äußeren Ehren, jedoch eine Behinderung der künstlerischen Fruchtbarkeit. Der Maler klagte über Kleinstadtluft und Hofetikette und darüber, daß ihm nichts einfallen wolle. Eigentlich ist das ungerecht, denn er genoß das besondere Wohlwollen des Großherzogs Carl Alexander und anregenden Umgang mit seinen ebenfalls nach Weimar berufenen Künstlerfreunden Lenbach und Begas, aber es ist charakteristisch für des Meisters starken Unabhängigkeitssinn und seine Sehnsucht nach dem Süden. Es entstand keine einzige Naturstudie nach der thüringischen Landschaft, und die große "Jagd der Diana", für das Baseler Museum in Weimar gemalt, ist bei allem farbigem Reiz fast ein Rückschritt, die riesigen Baumgruppen sind Ateliermalerei, die Figuren nur äußerlich der Landschaft eingefügt. Die ersehnte Rückkehr nach Italien wirkte wie Befreiung, ein neuer künstlerischer Aufschwung begann. Die römischen Jahre von 1862 bis 1866 haben vor allem eine vom unmittelbaren Naturvorbild freiere, ausdruckskräftigere Landschaftsauffassung gebracht, eine Steigerung der Kontraste, die Vorliebe für das "Plötzlich-Deutliche", eine erhöhte Farbigkeit. Es begann das Malen ohne Naturstudien, nur aus

[609] Gewiß hat der nun folgende zehnjährige Florentiner Aufenthalt (1874 bis 1885) mit dem neugeschenkten südlichen Leben und dem beginnenden Ruhm manche Veräußerlichung – übersteigerte Zielsetzungen und allzu reichliche Produktion –, zugleich aber auch eine Entfaltung der Böcklinschen Malerei ins Festlich-Prächtige gebracht, die reinste Erfüllung der erträumten Gestaltenwelt. 1875 entstand die dritte, volkstümlichste Fassung von "Triton und Nereide"; es bleibt ein Wunder, wie Böcklins kraftvolle Naturanschauung, gespeist aus den Quellen reifen Menschentums, so weit über die realistische Peinlichkeit der körperlichen Erscheinung seiner Phantasiegestalten triumphiert, daß nichts als ein voller Akkord beseligender und bedrohlicher Meeresgewalt über den Beschauer Macht gewinnt.

Die große "Beweinung Christi" (1876) blieb äußerlich-pathetisch, beim "Gefilde der Seligen" (1878) – der Titel stammt nicht von Böcklin – überzeugt keineswegs die Verbindung von heroischer Landschaft und aufdringlich illustrativer Staffage. 1880 ist das Jahr der "Toteninsel" – poetische Phantasie und naturalistische Malweise begegnen sich nicht in vollkommener Harmonie, die Erfindung aber ist eines Caspar David Friedrich würdig. Bedeutsam ist die Vereinfachung der Bildinhalte, die in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren bei Einzelfiguren (der "Abenteurer" in Bremen) und Figurengruppen ("Ruggiero und Angelica" in Düsseldorf) dahin führt, daß Form und Farbe sinndeutende Funktion erhalten. Keine Malerei also mit literarischen Motiven, sondern symbolhaltige Zeichensprache, fast so wie ein Runge sie sich erträumt hat. "Odysseus und Kalypso" von 1883 in Basel, Hieroglyphe seelischer Spannung zwischen Mann und Frau im Augenblick der inneren Loslösung, ist eines der schönsten Beispiele für diese freilich nur kurz gehaltene Höhe. Sehr fein hat H. A. Schmid beobachtet, wie um diese Zeit an die Stelle der vom Ufer aus ersehnten, im Park versteckten Schlösser und Heiligtümer Ruinen treten, von deren Hügeln herab der Blick zu fernen Horizonten schweift. Resignation mischt sich in die festlichen Fanfaren. Während dieses ersten Florentiner Jahrzehnts hatte Böcklin sein Atelier am Lungo Mugnone, mit dem Blick ins Arnotal. Lebendiger noch als früher schloß sich um ihn der Kreis der Freunde, Lernende und Verehrer. Die Maler Sandreuter und von Pidoll, gelegentlich Hans von Marées, von dessen Persönlichkeit Böcklin immer eine hohe Meinung gehabt hat (während ihm Feuerbach weniger bedeutete), der Bildhauer Adolf von Hildebrand, die Kunsthistoriker Bayersdorfer, Floerke und von Tschudi gehörten zu seinem nächsten Umgang. Besonders jüngere Menschen liebte er um sich zu sehen, und in ihrem Kreise in abgelegener Kneipe öffnete sich der sonst so stille und ernste Mann zu lebhafter Mitteilung über künstlerische und technische Probleme, gelegentlich auch zu derbem Scherz, zur Erzählung von allerhand Schnurren und Anekdoten. Der Wein, den er in großen Mengen vertragen konnte, wurde zum immer unentbehrlicheren Sorgenbrecher, ein Symptom, das wir heute nicht nur als kraftstrotzende Männlichkeit, sondern auch als mangelnde [610] Lebensmeisterung zu deuten geneigt sind. Früh schon bereitete sich, von der robusten äußeren Erscheinung verdeckt, eine Schwächung der Kräfte vor. Die wirtschaftlichen Verhältnisse hoben sich, Graf Schack kaufte zwar nicht mehr, aber Museen und einzelne Mäzene begannen fortlaufend Gemälde zu bestellen, Böcklins Kunst fing an, in Deutschland eine Sensation zu werden. Um seinen Kindern eine gute deutsche Bildung zu ermöglichen, zog der Künstler im Frühling 1885 nach Zürich. Er ist immer ein guter Familienvater gewesen, hat aber viel Kummer erleben müssen: acht seiner Kinder sind früh gestorben, zwei Söhne in geistige Umnachtung gefallen; für alle tat er, was irgend in seinen Kräften stand. In Hirslanden, auf der Grenze nach Hottingen ließ er sich ein Atelier nach eigenen Angaben bauen. Über diese Lebensperiode sind wir besonders gut unterrichtet: es ist die Zeit der Freundschaft mit Gottfried Keller, die so sehr für beide Künstler spricht, die Zeit der Wertschätzung in der Schweiz als

1892 traf den scheinbar so Unverwüstlichen, fünfundsechzigjährig, ein erster Schlaganfall, von dem er sich nur schwer und mit äußerster Energieanstrengung, dann aber äußerlich vollkommen erholte. Er brauchte Seebäder in Viareggio, Forte dei Marmi und San Terenzo am Golf von Spezia. Einen Winter lebte das Ehepaar in der Villa Torre rossa am Abhang von Fiesole. Ganz in der Nähe, in San Domenico, hat er sich dann 1895 ein Haus gekauft und es mit viel Liebe [611] umgebaut und ausgeschmückt. Fast sechs Jahre lang hat er sich des eigenen Besitzes noch erfreuen dürfen. Künstlerisch gelten die letzten Jahre vielfach als eine Zeit des Niedergangs. Das ist nur sehr bedingt richtig. Gewiß spürt man gelegentlich die unsicher werdende Hand, manches Werk ist unvollendet geblieben, aber gerade im Vergleich mit dem ruhigeren Fluß der Züricher Jahre brachte das letzte knappe Altersjahrzehnt noch einen bedeutsamen Aufschwung, genährt wohl wiederum durch das in vollen Zügen genossene italische Landschaftsglück und durch die im täglichen Leben zwar zornig geleugnete, innerlich aber zu äußerster Anspannung treibende

Starken Herzens, stillen Blickes Am 16. Januar 1901 ist Arnold Böcklin gestorben.

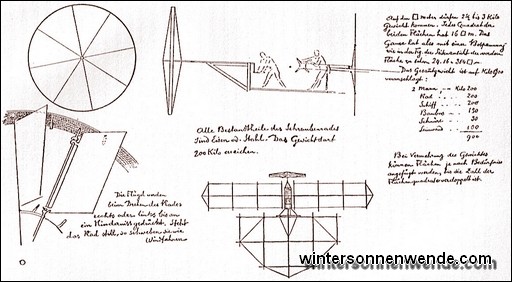

Jede Auseinandersetzung mit Böcklins Kunst beginnt mit den Bildinhalten. Der Künstler hat in einer Zeit gelebt, in der ein offensichtlicher Verfall der Bildinhalte als nur allzu begreifliche Folge der immer stärker werdenden Unverbindlichkeit aller geistigen Grundlagen schließlich zur Parole führte, daß allein das "Wie" eines Kunstwerkes wichtig, der dargestellte Gegenstand aber nahezu belanglos sei. Böcklin stand in schärfstem Gegensatz zu dieser Auffassung. "Ein Bildwerk soll etwas erzählen und dem Beschauer zu denken geben so gut wie eine Dichtung und ihm einen Eindruck machen wie ein Tonstück." Stilleben hat er niemals gemalt und selbst Bildnisse nicht als im höchsten Sinne künstlerische Aufgaben gelten lassen. Schon der Neunzehnjährige hat zu seinem Freunde Koller gesagt, Kunst solle so wirken, daß der Beschauer entweder weinen oder vor Lachen sich den Bauch halten müsse. Trotzdem ist es grundfalsch, wenn man Böcklin unterstellt, für ihn sei die Malerei nichts als ein Mittel gewesen, um Ideen darzustellen, und ihn demzufolge als einen "Weltanschauungsillustrator", als den Erfinder einer pantheistischen Naturreligion auf darwinistischer Grundlage bezeichnet. Gewiß wollen seine Bilder nicht nur einer verfeinerten Geschmacks- [612] kultur Genüge tun – die "schöne Malerei" als Selbstzweck galt ihm nichts –, er wollte durchaus auch auf die Phantasie des Beschauers wirken. Niemals aber arbeitete er nach vorgefaßten Ideen, immer war schon die Konzeption eines Gemäldes ein Akt künstlerischer Anschauung, wobei freilich Auge und Hirn sich wechselseitig ergänzten. Es kann nicht nachdrücklich genug betont werden, daß alle poetisierenden Bildertitel nicht von Böcklin selbst erfunden sind, sondern von seinen Freunden und vor allem von den Kunsthändlern. Es ist dem Künstler sehr ernst damit, wenn er sagt: "Man muß nur dem malerischen Eindruck und den malerischen Empfindungen nachgehen und sich nichts anderes dabei denken." Das Denken überließ er dem Betrachter und hat nichts dagegen einzuwenden gehabt, wenn nicht alle das gleiche dachten. Authentische Interpretationen seiner Bilder gibt es schon deswegen nicht, weil der innerste Antrieb für ihr Entstehen keine in Worte faßbare Vorstellung, weil Böcklin selbst kein Dichter, sondern ein Maler gewesen ist. Echte Symbole lassen sich nicht erklären, sondern nur erleben. Sind aber die antiken Sagenstoffe, die naturmythologischen Fabelwesen oder Christi Opfertod und die Heiligenlegenden (und dazu noch alle diese vielfach sich widersprechenden Vorstellungen gleichzeitig!) für uns als echte Erlebnisinhalte lebendig zu machen? Und hat nicht gar Karl Scheffler recht, wenn er meint, daß Böcklin neben der Verherrlichung des Mythologischen auch seine Travestie gemalt habe? "Mythische Bindungen" als solche wurden von Böcklin mit Leidenschaft erstrebt und als unerläßlich empfunden, den speziellen mythischen Inhalten aber, die einzig zur Verfügung waren, stand er selber gelegentlich nicht ohne Skepsis gegenüber. Daher wechselte er mit ihnen, daher hat er sie mit der ihn auszeichnenden hohen Wahrheitsliebe gar gelegentlich parodiert. Wie kann ein schlichter und standhafter Glaube aufwachsen und bestehen in einem Zeitalter des Verfalls aller echten, verpflichtenden Gemeinschaft? Durch seine Schwächen hängt bekanntlich auch der größte Künstler mit seinem Jahrhundert zusammen. So viel aber ist Böcklin immer vollkommen deutlich gewesen – und nicht als gedankliche Überlegung, sondem als eingeborenes Wissen auf Grund seiner sinnlichen Vollnatur –, daß selbst zur Landschaft ein fruchtbares Verhältnis sich nicht gewinnen läßt, wenn Pan endgültig tot ist. Kennten auch wir die Natur einläßlicher, nicht als liebliche Erscheinung, sondern als wirkende Gewalt, wir verstünden auch die Gestalten besser, die auf Böcklins Bildern nicht die Natur bevölkern, sondern die Natur selber sind. Und wären wir wirklich Gott begegnet, wir verstünden es, was ein junger Maler der Gegenwart ausruft: "Warum sind wir ohne Religion? Weil Gott körperlos geworden ist." Uns Schwachsinnlichen aber erscheint auf Böcklins Bildern alles zu direkt ausgesagt, "in allzu großer Buchstäblichkeit" gemalt. Es geht uns auf die Nerven. Sicherlich ist das, was sich hier in der Malerei vollzieht, ohne Beispiel unter den Zeitgenossen, so sehr, daß Meier-Graefe, von seinem Standpunkt aus mit Recht, klagen konnte: "Böcklin unterbricht den einzigen segensreichen Strom der Kunst." [613] Den einzigen? Unser Standpunkt ist ein anderer geworden. Wäre das, was in den Künsten im neunzehnten Jahrhundert vorging, die Flucht aus den inhaltlichen Bindungen, die zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts konsequenterweise vielfach gar zu vollkommener Gegenstandslosigkeit in der Malerei geführt hat, wirklich ein fruchtbarer Weg, ein Anfang und nicht, wie es sich zu erweisen beginnt, ein Ende, ein glänzendes Ende zwar und ein schicksalhafter Vollzug, aber der Abschied von einer fast fünfhundertjährigen Tradition, wäre der Impressionismus Frühblüte und nicht Dekadenz gewesen, wir müßten Böcklins unzeitgemäße Leistung mit Meier-Graefe als "willkürliche Änderung der Bahn" verurteilen. Zugegeben: die Leistung ist zwiespältig; aber sie ist es nicht wegen sinnwidriger Rückwendung, wegen "Streichung der Konvention des Staffeleibildes" in der Zeit seiner angeblich reichsten Entfaltung, sondern vielmehr wegen des Künstlers instinktsicherer Vorausahnung der Notwendigkeit, verlorene Grundlagen der Malerei zurückzugewinnen, und wegen der leidigen Unmöglichkeit, in einer Zeit künstlerischer und weltanschaulicher Dekadenz bis zu schlackenloser Verwirklichung des Erstrebten vorzudringen. Dem einzelnen Werk gegenüber bleibt also, auch von veränderter Warte aus gesehen, mancher Einwand, den die Gegner scharfsinnig ins Treffen geführt haben, weiterhin bestehen. Für unser Gefühl aber, das sich – in den jungen Malern am lebhaftesten – dem Kunstwollen Böcklins erneut in einem apologetischen Sinne zuwendet, ist es von entscheidender Bedeutung, daß wir auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte den Außenseiter einer vom Impressionismus beherrschten Epoche als Bahnbrecher einer Kunstanschauung empfinden dürfen, die sich, täuschen wir uns nicht, immer reiner und entscheidender durchsetzen wird. In diesem Lichte erscheinen auch die übrigen charakteristischen Eigenschaften Böcklinscher Kunst, die bedenklichen nicht ausgenommen, nicht mehr als private Absonderlichkeiten, sondern als kühne, mit vollem Lebenseinsatz gewagte Schritte in eine vom Zwang artistischer Geschmackskultur befreite Zukunft. Besonders aufschlußreich ist des Künstlers Verhältnis zur Natur. Man hat ihm vorgeworfen, er könne nicht zeichnen, er habe nicht genügend vor den Objekten studiert. Nun sahen wir, daß er in seinen jüngeren Jahren sehr viel direkt nach der Natur gearbeitet hat, unermüdlich. Allmählich aber trat eine andere Art des Studiums an die Stelle, eine für Böcklin außerordentlich bezeichnende. Immer wieder bezeugen es seine Freunde, daß der Künstler nicht nur hin und wieder flüchtig, sondern stundenlang "kontemplieren", das Gesehene in stiller Betrachtung förmlich einsaugen konnte. Seine Beobachtungsschärfe war außerordentlich, sein Farben- und Formengedächtnis geradezu phänomenal. Nach Jahren noch vermochte er sich an einen bestimmten Farbenklang, an einen Baum, eine Schichtung des Bodens zu erinnern, als sähe er sie vor sich. Er sah sie in der Tat, doch nunmehr nicht in ihrer ablenkenden Umwelt, sondern im Zusammenhang mit jenem Bildgedanken, für den er sie zu verwenden gedachte. War eine Anschauung [614] ihm verblaßt, so frischte er sie auf, in den reiferen Jahren fast niemals mehr mit Stift und Pinsel, immer nur mit dem Auge. Als er in Zürich die Najadenbilder malte, fuhr er plötzlich für einige Tage an den Golf von Neapel, um sich bestimmte Bewegungen und Färbungen des Meeres einzuprägen. Studien solle man immer erst dann machen, pflegte er zu sagen, wenn man mit seinem Bilde bereits innerlich im klaren sei, und niemals solle man umgekehrt aus einer Studie ein Bild machen wollen. Er war wie Dürer "innerlich voller Figur". Bei seinen Akten sind Zeichenfehler besonders häufig gerügt worden, der Künstler selbst hat gelegentlich über sein ungenügendes Modellstudium geklagt, doch hat er nicht nur aus der Not eine Tugend und aus der Summierung unrichtiger Einzelheiten eine richtig wirkende Gesamtkomposition zu machen verstanden, in der jede "Verbesserung" alles aus dem Lot gebracht haben würde. Ohne dies freiere Schalten wäre auch manche der suggestivsten Gesten, die ihm so vordringlich wichtige Aktions-Unmittelbarkeit seiner Figuren, gar nicht zu erzielen gewesen. Freilich tat er unbewußt, was wir heute bewußt zu erstreben beginnen. Es klingt sehr aufgeklärt, wenn ein moderner Beurteiler die Phantasiefreiheit im großen bei Böcklin ganz selbstverständlich gelten lassen will, aber ihren Gegensatz zum Naturalismus im einzelnen bemängelt. Heute, gewiß, übersehen wir eine weitere Wegstrecke, die zwangsläufig zu durchlaufen war – aber Böcklin stand am Anfang, schlug als erster eine Bresche und darf nicht mit Maßstäben gemessen werden, die für sein naturalistisches Jahrhundert Unmögliches verlangen. Mit seiner Art, "aus dem Gedächtnis" zu arbeiten, hängt es auch zusammen, daß Böcklin für einen Künstler seiner Zeit ein ungewöhnlich starkes Interesse für naturwissenschaftliche Forschung hatte. Man hat ihm auch das als abwegig angerechnet, als unlauteren Wettbewerb des Verstandes, wo es sich nur um das Sehen zu handeln habe. Ihm kam es aber auf eine Vergegenwärtigung des Wesens der Dinge an, und dafür mußte er tiefer eindringen als nur mit dem Auge. Eher ließe sich gegen solches Studium einwenden, daß es doch nicht tief genug, daß seine Bildung schließlich doch nur eine sehr unvollständige, autodidaktische gewesen sei. Immerhin zielte sein innerstes Bemühen auf jene Universalität, die seinem Jahrhundert des Spezialistentums gänzlich verlorenzugehen drohte und die als Voraussetzung für künstlerisches Schaffen erst in unseren Tagen zaghaft wiederentdeckt zu werden beginnt. Er kannte sich in Goethes Farbenlehre aus und bewunderte sie, als alle Welt sie zum alten Eisen geworfen hatte. Er beobachtete den Vogelflug mit solcher Genauigkeit, daß er Aufsätze darüber veröffentlichen und diese Ergebnisse zur Grundlage seiner allerdings fehlschlagenden eigenen Flugversuche machen konnte. Auch Böcklins literarische und musikalische Bildung, so lückenhaft und persönlich sie waren, hatten einen Zug ins Große, durchaus Undilettantenhafte. Um die antiken Klassiker besser im Urtext lesen zu können, kaufte er sich noch in Rom eine lateinische Grammatik, ein Miserere von Allegri regte ihn, wie Schick berichtet, zu einer Bildkomposition der Beweinung Christi [615=Faksimile] [616] an. Doch hat er sich wiederholt lebhaft gegen eine Vermischung der Künste im Sinne Richard Wagners ausgesprochen und den Antrag, Bühnenbilder für Bayreuth zu entwerfen, nachdrücklich abgelehnt. Wer immer, unter dem Einfluß der Freilicht- und Ton-Malerei der letzten Jahrzehnte, Böcklins ausgesprochen malerisches Ingenium bezweifeln sollte, dem mag es doch zu denken geben, daß kaum einer seiner zeitgenössischen Kollegen so viel mit den Fragen seines Handwerks sich beschäftigt hat wie er. Schicks Tagebuch handelt fast von nichts anderem. Schon das Äußerlichste ist gewiß nicht ohne Belang: Böcklins Gemälde sind noch heute, vierzig bis achtzig Jahre nach ihrer Entstehung, mit ganz wenigen Ausnahmen in tadellosem Zustande, während, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, Menzels Bilder die fürchterlichsten Risse und Veränderungen der Oberfläche zeigen, zum Teil gar schon aufgegebene Ruinen sind. Alles Technische hat Böcklin selbst erprobt. Er hat nicht nur immer alle Farben selbst angerieben, er hat sogar gelegentlich das Öl selber gepreßt. Seinen Schüler Albert Welti konnte er hart anlassen, wenn er gewisse Ingredienzien nicht fein genug zu mörsern verstand. Immer war er auf der Suche nach neuen und seltenen Farben. Für das Kriegsbild zerstieß er Graphit und malte damit den schwärzlichen Himmel. Böcklins Atelier in Zürich – die Wände mit schwarzbraunem Sackleinen bespannt, die Bilder mit der Rückseite zum Beschauer gestapelt – wirkte überaus nüchtern; die Fülle der Töpfe und Schächtelchen, der technischen Requisiten aller Art, gab ihm das Ansehen einer chemischen Werkstatt. Oft hat der Künstler geklagt, daß ein Maler seiner Zeit nicht mehr auf handwerklicher Tradition und Atelierpraxis weiterbauen könne, sondern gleichsam wieder von vorn anfangen müsse. Lehrbücher der Alten haben ihm dabei gute Dienste getan, wie Cennino Cenninis Trattato della Pittura und vor allem des Presbyters Theophilus, von Lessing wiederentdeckte, Schedula diversarium artium aus der Zeit um das Jahr 1000, deren Malrezepte Böcklin zum Teil wörtlich benutzt hat. Öl, das er bis etwa zu seinem fünfunddreißigsten Jahre fast ausschließlich verwendete, hat er später ganz aufgegeben zugunsten der verschiedensten mit Wasser mischbaren Bindemittel. Die Tempera-Malerei erschien ihm für seine, auch beim Tafelbild auf Fresko-Wirkung zielenden Absichten am geeignetsten, auch weniger den zerstörenden Wirkungen von Zeit und Witterung ausgesetzt. Dazu kam eine sehr sorgsame Präparierung des Malgrundes. Vielfach hat er Mahagoniholz, später auch Eiche verwendet. Den Kreidegrund liebte er möglichst blank zu schleifen, wie er auch pastosen Farbenauftrag möglichst vermied und es nicht mochte, wenn man die einzelnen Pinselstriche erkennen konnte. Alles mußte möglichst fest, klar und präzis sein. "In der Natur gibt es auch keine Pinselstriche", sagte er. Außerordentlich sorgfältig ist Böcklins Durchbildung des Lasurenprinzips; die besondere Leuchtkraft der Farbe beruht nicht zuletzt darauf. Auch ist er im Kolorit keineswegs ein besonderer Draufgänger, aber er verstand sich auf eine weise und wirkungskräftige Verwendung. Frey formuliert überzeugend: "Der Zauber liegt in der [617] Behandlung der übereinanderliegenden Pigmente und in der rationellen Entwicklung der Bilder aus der Untermalung heraus." Nach einer nur andeutenden Vorzeichnung mit spitzen Pinseln begann er gleich mit dem "Fertigmalen", und zwar vom Hintergrunde (also meistens vom Himmel aus) zum Vordergrunde vorrückend. Er malte intensiv, aber keineswegs rasch und mühelos. Er änderte nicht selten und ließ ganze Partien, die er neu malen wollte, mit dem Hobel wegnehmen. "Ungebundenheit des Künstlertums verbindet sich mit haushälterischem Geiste." Entscheidend für die Gesamthaltung aller seiner Bilder ist die Rücksicht auf dekorative Wirkung. Man hat ihm vorgeworfen, daß er die Gesetze des Tafelbildes verkenne und den Charakter einer Wandmalerei auch für kleine Gemälde von sich und seinen Schülern gefordert habe. Böcklin hat das Ende der "Sofabild-Kultur" vorausgeahnt, wollte keine intime, sondern eine repräsentative, eine der festlichen Öffentlichkeit verpflichtete Kunst und hat dem auch dann Rechnung getragen, wenn ihm Wände versagt blieben und der Salon des Kommerzienrats das öffentliche Forum ersetzen mußte. Die Verantwortung für diesen Zwiespalt trägt gewiß nicht der Künstler, sondern diejenigen, die sich seiner aufs Monumentale gerichteten Kunstsprache in entscheidenden Augenblicken nicht bedient haben. Alle Mittel seiner Malerei waren darauf abgestimmt, den Betrachter möglichst deutlich und überzeugend anzusprechen. Die Tonwerte hat er gleich zu Beginn auf der Gesamtfläche mit großer Sicherheit disponiert, aber nicht zarte Übergänge liebte er, nicht die Nüance, sondern den Kontrast. Die Farben sind nicht vorsichtig aufeinander abgestimmt, jede hinzutretende aus der Nächstliegenden "entwickelt", sie bewegen sich vielmehr in starken Gegensätzen, halten einander in Spannung und werden dadurch bestimmende Kompositionselemente. Sie werden untersucht

Kein Wunder, daß ein Meister von so eigenwilligen persönlichen Zielsetzungen auch der Kunst der Vergangenheit gegenüber seine Vorliebe und seine Geringschätzung sehr deutlich zeigte. Nur schwache Künstler sind gerecht in der Beurteilung anderer. Gerade hier aber dürfen wir die meist in der Weinstube aufgelesenen bon-mots in der Überlieferung subalterner Bewunderer nicht allzu ernst nehmen. Gewiß konnte der Schweizer seiner Abneigung auch gegen weltberühmte Kollegen oft recht drastischen Ausdruck verleihen – Rembrandt mit seinem, wie er meinte, verunklärenden Helldunkel mochte er nicht, und auch von Tizian wollte er nicht [618] viel wissen –, aber verletzende Respektlosigkeit widersprach durchaus seiner vornehmen Natur. Auf Raffaels Schönheitskanon hat er viel gescholten, ohne dem Künstler jedoch dann seine Achtung zu versagen, wenn es sich um Probleme handelte, um die er selbst sich in verwandtem Sinne bemüht hatte. Sogar mit der venezianischen Malerei der Hochrenaissance hat er sich gelegentlich malend auseinandergesetzt – so in seinem Weimarer Venus-Bild; daß er ihr nicht verfiel, wie Lenbach, zeichnet ihn aus. Viel wichtiger aber ist es, daß er mit sicherem Instinkt künstlerische Werte der Vergangenheit eifernd ans Licht zog, an denen damals der landläufige Geschmack achtlos vorübersah. Daß er Grünewald geliebt hat – er ist unzählige Male in Colmar gewesen und kannte die Bilder des Isenheimer Altars auswendig –, ist bekannt und aus seinem Werk ablesbar, aber auch Schongauer schätzte er hoch, ebenso die namenlosen deutschen, niederländischen und italienischen Primitiven. Daß ihm die Freskenmaler der römischen Antike und des Quattrocento nicht untergeordnete Handwerker waren, sondern daß er in ihnen jenen Geist volksverbundener Lebensverherrlichung bewunderte, der ihm selber als das vorschwebte, was der Malerei wieder nottue, das läßt so recht Böcklins ins Zukünftige weisende Kunstauffassung erkennen. Otto Lasius beschreibt Museumsgänge mit Böcklin in Florenz, und es ergreift selbst in der wenig verständnisvollen Nacherzählung, wie der Alte mit geringschätziger Geste ganze Säle mit gefeierten Gemälden der Hochrenaissance durcheilen und dann vor Dürers Anbetung der Könige so lange und so vollkommen versunken verweilen konnte, daß die Begleiter kaum noch ihre Ungeduld zu verbergen verstanden. Ein kleiner Memling rührt ihn tief; einen Teppich so malen zu lernen, das sei ein Leben wert. Lasius meint ihn entschuldigen zu müssen, daß eine so ungelenke Figur wie die "Prudenza" des Pollaiolo ihn begeistert habe; er, der selber Personifikationen der Tugenden und der Künste einer profanen Welt als Mahnzeichen errichtete, mußte hier seinen Lehrmeister erkennen. Fast ohne Grenzen war seine Bewunderung für Rubens. Bei ihm sind es weniger die Gegenstände als das malerische Können und das Ausmaß vollsinnlicher Bewältigung des Angeschauten, die ihn fesselten und zur Nacheiferung verlockten. Auch bei der Antike zog ihn nicht das klassische Gleichmaß an, sondern die Lebensfülle, und sicherlich hätte ihm die Plastik der Hellenen nicht so viel zu sagen gehabt wie Homer und Herodot, die er oft las und zitierte, wäre er nicht von der Polychromie der antiken Statuen überzeugt gewesen. Durch diese Erkenntnis angeregt hat er selber moderne Bildhauerarbeiten bemalt. Auch von den Schätzen der Vergangenheit konnte ihm nur das lebendig werden, was seine eigenen produktiven Kräfte anregte und bereicherte. Trotz aller ausgeprägten Sonderart steht Böcklin mit der Grundrichtung seiner Kunst nicht allein. Historisch gesehen ist er das Bindeglied zwischen der Romantik, der er zeitlebens so tief verbunden blieb wie sein Freund Gottfried Keller, und der Überwindung der französischen Malkultur durch die deutsche Ausdruckskunst vom [619] Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, deren Vertreter sich der Verwandtschaft mit ihm durchaus bewußt sind. In seiner Zeit aber gehörte er zu der kleinen Gruppe der Deutsch-Römer, die zwar äußerlich nicht immer miteinander im Bunde waren, jeder einzelne stärker gefesselt durch einen Kreis unselbständiger Jünger, innerlich jedoch im gleichen Kampfe standen für eine großdekorative, auch dem Gegenstande nach bedeutungsvolle, im Geist des klassischen Altertums geschulte Kunst: zu den Malern Anselm Feuerbach und Hans von Marées und zum Bildhauer Adolf von Hildebrand. Es mag die Zeit noch nicht reif dafür sein, den Rang unter diesen Künstlern richtig zu bestimmen. So viel aber ist gewiß, daß Böcklins formstrenge und glühende Malerei sich über die blassen Griechenträume Feuerbachs – ein so edles Wollen sie auch bezeugen – weithin erhebt und daß nunmehr auch die Zeit gekommen ist, Hans von Marées' gewiß genialeres, aber fragmentarisches Lebenswerk nicht mehr so turmhoch über das Böcklins zu stellen, wie das eine in Künstlertragik verliebte Generation auf Kosten der Achtung vor kraftvoller Verwirklichung zu tun pflegte. An den Bildern Böcklins ist die künstlerische Absicht jener oppositionellen, sehr deutschen Richtung jedenfalls am eindeutigsten abzulesen.

|