|

[Bd. 4 S. 164]

Wie in Martin Luther, Paul Gerhardt, Johann Sebastian Bach, so lebte auch in Friedrich von Bodelschwingh die Landschaft, aus der er erwuchs. Er war ein westfälischer Landedelmann, durch jahrhundertalte Überlieferung erzogen zum ritterlichen Dienst. Die Bodelschwingh, die ihren Namen von einer Wasserburg in der Nähe von Dortmund haben, gehören zum Uradel der Grafschaft Mark und sind versippt mit den alten adeligen Familien des Landes. Die Familie, der Bodelschwingh entstammte, hat nicht nur der Heimat gedient, sie hat auch dem wehrhaften Adel des Ostens Ordensritter und Hochmeister gestellt. Mit dem Vater Bodelschwinghs und mit seinem Onkel trat das Geschlecht der Bodelschwingh auf Velmede in die politische Geschichte Preußens ein. Ernst und Karl von Bodelschwingh dienten Friedrich Wilhelm IV. als Minister. Ernst von Bodelschwingh war der Berater des Königs in den bösen Märztagen des Jahres 1848, ein treuer Vasall seines Herrn, in dem revolutionären Berlin freilich ein Fremdling. Er trug in sich den Adel seiner Landschaft und die Würde einer frühen und freien Entscheidung. Ein halber Knabe, war er 1813 als Freiwilliger zu den Waffen geeilt; den mahnenden Worten, sein Erbe in dem damals napoleonischen Westfalen nicht zu gefährden, hielt er das Wort entgegen: "Was ist eine Handvoll Erde gegen mein Vaterland!" Nun erschien der Freiheitskämpfer von 1813, der in der Kammer der Abgeordneten die Rechte des Staates und die Ehre seines Königs zu vertreten hatte, den Liberalen zu feudal, seinen Standesgenossen zu freisinnig. Aber sein von jedem Prunke freies, schier übertrieben einfaches Auftreten, seine beherrschte Rede und seine von ursprünglicher Kraft zeugende Treuherzigkeit geboten selbst dort Achtung, wo man sie ihm gern verweigert hätte. "So mag Adam im Paradies ausgesehen haben", soll damals der General von Gerlach von diesem Edelmann gesagt haben. Die Erinnerung an diesen Vater und seine Geschichte hat Bodelschwingh durch sein ganzes Leben begleitet. Der Freiheitskampf von 1813 blieb ihm lebendig [165] als die gebotene Pflicht eines vergewaltigten Volkes gegen einen Willkürherrscher; in der Person Napoleons war ihm der menschenverachtende, gegen Gottes Gesetz streitende Trotz verkörpert, der herrschen will und nicht zu dienen vermag. Zu dem Erbe des Vaters kam der Einfluß der Mutter. Charlotte von Diest entstammte einer um des evangelischen Glaubens willen aus den Niederlanden ausgewanderten Adelsfamilie. Am Niederrhein dienten die Diest den Hohenzollern als Offiziere und Beamte. Als Frau des jungen Landrats von Bodelschwingh in Tecklenburg wandte Charlotte von Diest sich früh der "Erweckung" zu. Nach der Familienüberlieferung las sie Sonntag, den 6. März 1831, während ihr Mann und die Kinder bei einem erweckten Prediger in der Nähe des Städtchens zum Gottesdienst waren, in dem damals ganz neuen, von dem wiedererstandenen Geist der Bibel zeugenden Predigtbuch des schwäbischen Pfarrers Ludwig Hofacker. Am Abend des gleichen Tages gebar sie ihr sechstes Kind, Friedrich von Bodelschwingh. Bodelschwingh hat das Erbe, das er so überkommen hat, in seinem langen Leben geachtet und es sich in ganz besonderer Weise als persönlichen Besitz angeeignet. Vater und Mutter waren seine entscheidenden Erzieher. In Köln, Trier, Koblenz, wo der Vater als Rat, Präsident und Oberpräsident der preußischen Regierung diente, und in Berlin, wohin er als Minister berufen wurde, wuchs er heran. Er lernte das katholische Rheinland kennen und erlebte in dem Berlin der vierziger Jahre den Kampf und den Widerstreit der nationalen und radikalen Strömungen. Am Joachimsthaler und am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium nahm er willig und gern die klassische Bildung in sich auf und fühlte sich im besonderen angesprochen von der neuerwachten nationalen Dichtung. Aber auch die Problematik der in Anarchie und Kommunismus entarteten idealistischen Philosophie blieb ihm nicht fremd. Der gleiche Knabe, der dem Prinzen Friedrich, dem späteren Kaiser, als Spielgefährte zugeordnet war, erörterte in langen und bewegten Gesprächen mit seinen Mitschülern die Angriffe gegen die christliche Lehre und die Dogmen der Theologie und der Politik. Zweifel und Anfechtung blieben ihm nicht fremd; er trug auch nicht das Bedürfnis in sich, sich trotzig und abwehrend zu flüchten. Er wollte nicht fliehen, sondern überwinden, sich nicht selbst seine Welt bauen, sondern sich sein Leben schenken lassen, nicht für sich seinen Weg gehen, sondern die sittliche Not und die geistige Anfechtung seiner Freunde mitleiden. Dies ließ ihn zunächst schwankend erscheinen. Er fand schwer den Weg zu einem Studium, das ihn zu einem befriedigenden Beruf zu führen versprach. Angewidert von dem demagogischen Treiben der Oberklasse des Dortmunder Gymnasiums, das er nach dem Rücktritt des Vaters besuchte, hatte er wenig Lust, sich jetzt einem Amt im Staate zu widmen. Es schien nicht mehr das Preußen zu sein, das er liebte. Das Bergfach aber, dem er sich zunächst zuwenden wollte, befriedigte ihn nicht. In diesem Schwanken entschied eine schwere Lungenentzündung, die er sich als Gardegrenadier bei einer Manöverübung zuzog, über sein Leben. [166] Er nahm die Krankheit als einen Ruf, die Großstadt zu verlassen und Landwirt zu werden. Als ihm der Vater klarmachte, daß er sich später kaum ein Gut werde kaufen können, sagte der Sohn: "Was ich werden möchte, ist ein guter Verwalter." Verwalter über Güter im Dienst der anderen, das ist Bodelschwingh auch geworden, in anderer Weise freilich, als man damals annahm. Auf dem pommerschen Gut Gramenz erwarb er sich zunächst die Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihm später die Möglichkeit gaben, seine Anstalten in einer Weise anzulegen und zu bewirtschaften, wie es seit den Zeiten der Zisterzienseräbte innerhalb der deutschen Kirche nicht mehr geschehen war. Er lernte dort aber auch die harten Unterschiede zwischen Herr und Knecht kennen und empfing Anregungen, die später in seinen großen Siedlungsplänen fruchtbar wurden. Vor allem aber fand er auf eigenartige Weise den Weg zum Studium der Theologie. Einfache Leute gaben ihm die Gemeinschaft des Glaubens, die ihm der Umgang mit seinen Standesgenossen und mit seinen Arbeitsgefährten nicht gewähren konnte. Dort erhielt er auch immer neue Anregung, unter den Arbeitern des Gutes Schriften zu verteilen, wie sie aus dem Kreise der erweckten Gemeinden im ganzen Reich verschickt wurden. Eines dieser Missionstraktätchen berichtete von dem Schicksal eines Chinesen, der das Evangelium kennenlernte und nun mit Leidenschaft in seine Heimat zurückdrängte, um den Seinen das Evangelium zu predigen. "Tschin, der Chinesenknabe" wurde Bodelschwingh zum unüberhörbaren Mahner, sich für die Predigt des Evangeliums zur Verfügung zu halten. Als bald darauf auf einem der ländlichen Missionsfeste der Festprediger seine Predigt mit der Frage schloß, ob denn nicht auch unter der Gemeinde einer wäre, der sich für den Dienst des Herrn zur Verfügung halten wolle, da jauchzte es in Bodelschwingh: "Ja, ja, ich will gern kommen!" Er nahm noch an der Erntearbeit teil und verließ dann im Herbst 1854 Pommern, um in Basel Theologie zu studieren und sich für den Beruf eines Missionars zu rüsten. Durch den Dienst, den ihm einfache Männer der Gemeinde auf seinem Wege zu seinem eigentlichen Lebensberuf geleistet hatten, war ihm für alle Zeiten eindrücklich geworden, daß das Wesen der Kirche sich nicht in äußeren Einrichtungen und nicht in gesetzlichen Ordnungen erschöpfen könne. Ebenso war es für sein ganzes späteres Wirken von entscheidender Bedeutung, daß er auf einem Umwege Theologe geworden war und daß er es geworden war in der Absicht, ganz unmittelbar der Mission zu dienen. An den theologischen Problemen an sich lag ihm wenig und noch weniger an einer Stellung in der Welt. Er hatte sich einfach für den Ruf Christi entschieden. Theologe wurde Bodelschwingh durch die Lehre, die er in Basel empfing, Pastor durch den Dienst, den er den deutschen Protestanten in Paris leisten durfte. Er wurde aus seiner Heimat herausgenommen, um von außen her das deutsche Volk und die Aufgabe der Kirche in ihr zu sehen. Basel war damals noch mehr als heute eine alemannische Stadt, aber sie war zugleich die Stadt der Mission, die die Gemeinde der Frommen in Schwaben mit [167] Afrika, Indien, China verband. An das "Missionshaus", das ebenso wie sein Elternhaus von der süddeutschen Erweckung bestimmt war, wußte sich denn auch Bodelschwingh zunächst gewiesen. Auch die Lehrer der Universität, vor allem der von Bodelschwingh verehrte Theologe Auberlen, standen weithin unter der Macht eines an der Schrift genährten und vom Wort der Schrift gebändigten Denkens. Theologisches Denken bedeutete hier Besinnung auf das Reich Gottes, auf die Herrschaft des kommenden Christus. In seinem Kommen allein findet die Welt ihr Ziel; nichts Weltliches aber kann dies Kommen vorbereiten. Diese Theologie gab Bodelschwingh die Kraft, auch als Theologe das zu bezeugen, was ihm vom Elternhause und von seinen pommerschen Freunden her Gewißheit geworden war, die Botschaft der Welt Gottes, die als eigentliche Wirklichkeit das wahre Leben schenkt und die allein unserem Leben in der Welt Kraft und Halt gibt. Die Gewißheit, auch als theologischer Denker in diesem Glauben beharren zu dürfen, brachte aber noch nicht die ruhige Sicherheit gegenüber den Problemen der Zeit mit sich. Es gehörte zum Schmerz des begierig nach Erkenntnis verlangenden Studenten, daß auf den deutschen Universitäten zwar die Zweifel der Kritik gestärkt wurden, daß aber die Lehrer nicht genügend dagegen zu wappnen vermochten. Weder in Erlangen, wo der große Schrifttheologe Hofmann auf ihn Einfluß bekam, noch in Berlin, wo er ebenso dem Führer der Orthodoxie, seinem westfälischen Landsmann Hengstenberg, nähertrat, wie dem Kirchenvater der Union, dem Vermittlungstheologen K. J. Nitzsch, fühlte er sich wirklich befriedigt. Er war als Theologe nicht fertig, als er die Universität verließ. Er wollte die wissenschaftlichen Fragen nicht einfach hinter sich werfen, aber er konnte auch nicht der theologischen Wissenschaft das Verdienst zuerkennen, daß sie den evangelischen Prediger so zurüste, wie es das Amt in der Gemeinde fordere. Mehr als der Unterricht seiner Professoren gab ihm die Begegnung mit zwei merkwürdigen Landpfarrern, die er von Erlangen aus besuchte. Wilhelm Loehe im fränkischen Neuendettelsau wurde ihm zum "Klassiker" unter den Männern des Wortes. Seiner Ordnung in Diakonie und Liturgie ist er später willig gefolgt. Christoph Blumhardt im schwäbischen Bad Voll wurde ihm zum persönlichen Seelsorger, sein damals einsam ragendes Zeugnis von der Hoffnung auf Christi Wiederkunft bestärkte ihn in der in Basel empfangenen Erkenntnis. Aber Pastor, "Hirte" einer Gemeinde wurde er durch den Dienst in Paris. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts waren unzählige deutsche Familien, vor allem aus dem Hessenlande, auf der Flucht vor der sicheren Verarmung nach Paris gezogen, um dort bei bescheidenen Diensten kärgliches Auskommen zu suchen; sie fanden es vornehmlich als Gassenkehrer. Die Gefahr, daß sie oder zum mindesten ihre Kinder von der Großstadt verschlungen würden, war groß. Aus der Sorge um diese Gefahr erwuchs unter diesen aus ihrer Heimat weggedrängten Gassenkehrern und Lumpensammlern das Verlangen, ihrer deutschen Sprache und ihrem evangelischen Glauben treu bleiben zu dürfen. Bodelschwingh, [168] als Hilfsprediger in den Dienst der dortigen deutschen Gemeinde Augsburgischer Konfession gestellt, wußte seine Aufgabe, eine Gemeinde zu sammeln, in großartiger Weise zu erfüllen. Mit zwei Kindern, die er auf der Straße aufgelesen hatte, begann er den Bau seiner Gemeinde; in der Errichtung eines Kirchleins "auf dem Hügel" in dem Stadtteil La Villette fand sie ihren Mittelpunkt. Von neuem wurde ihm dabei bewußt, daß das eigentlich wichtige Geschehen auf Erden immer bei dem Kleinen und bei dem Nächstliegenden beginnen muß. Er diente seiner Gemeinde mit leidenschaftlicher Hingabe. Aber er ging nicht in ihr auf. Er sah auch sie hineingestellt in ein größeres Werk. Er hat in der Pariser Zeit nicht nur engen Umgang gepflegt mit den Missionaren, die gelegentlich durch Paris kamen, er hat sich auch mit besonderer Anteilnahme in das Leben und Wirken, Denken und Dichten des Mannes versenkt, der im achtzehnten Jahrhundert eine ähnliche Aufgabe zu erfüllen hatte, wie sie ihm bald gestellt wurde; er lernte Zinzendorf kennen und in besonderer Weise lieben. Es war freilich nicht der Zinzendorf der empfindsamen Jesus-Mystik, der ihn anzog, ihm taten es seine streitbaren Reich-Gottes-Lieder an. Der Lumpensammler- und Gassenkehrerpastor, wie er sich gern nannte, erkannte in der fernen Stadt Paris, losgelöst vom heimischen Boden, aber an Menschen gewiesen, die ihren heimatlichen Boden liebten und die in der Ferne mit den Worten ihrer Muttersprache ihren Gott loben und preisen wollten, die Wahrheit, daß eine Gemeinde Jesu Christi nur so weit Gemeinde Jesu Christi ist, als sie sich als Pilger- und Kämpfergemeinde weiß. Daß er in die lutherische Gottesdienstordnung von Wilhelm Loehe die Predigt von der Hoffnung und von der Vergebung, wie sie Blumhardt ihm groß gemacht hatte, hineinstellte und die Gemeinde, die sich anbetend "auf dem Hügel" versammelte, als eine Pilger- und Kämpfergemeinde im Sinne Zinzendorfs aufrief, das war eine Vorschule für seine künftige Arbeit in Deutschland.

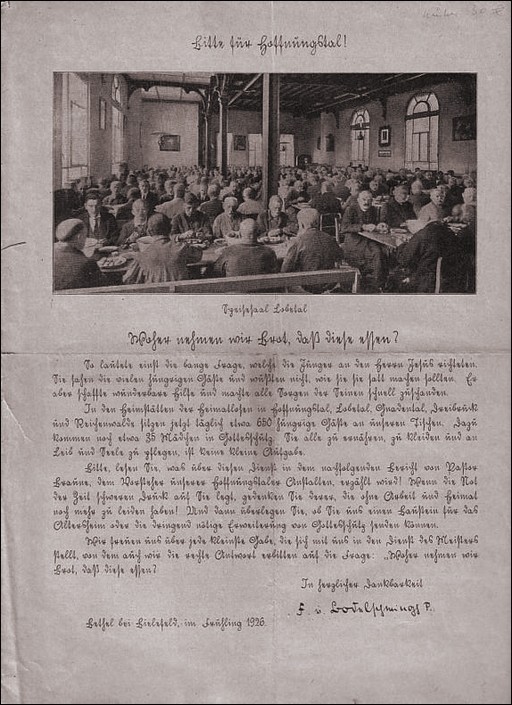

Seine Arbeit in Dellwig war unter das gleiche Gesetz gestellt wie der Dienst in Paris. Bodelschwingh suchte seine in althergebrachten, guten und schlechten Sitten beharrende Gemeinde zum Verständnis dessen aufzurufen, was es heißt: eine christliche Gemeinde zu sein. Seine Bemühungen, die Gemeinde zur Mitarbeit zu erziehen, waren nicht erfolglos. Ebenso ließ er die Gemeinde an dem Segen teilnehmen, den für ihn in Paris die Bindung an eine feste Ordnung des Gottes- [169] dienstes und der Lehre bedeutet hatte. Aber er begnügte sich auch hier nicht, nur im engeren Kreise tätig zu sein. Er schloß sich mit einem Kreise von Freunden zusammen, um in einem christlichen Blatt, dem Westfälischen Hausfreund, der Zersetzung der Tagespresse entgegenzutreten. Die Kämpfe, die er dabei zu bestehen hatte, machten ihn nicht bitter, sondern reifer. Entscheidend aber für sein Heranreifen zu neuen Aufgaben war das schwere Leid, das seiner Frau und ihm auferlegt wurde. Am Anfang des Jahres 1869 starben kurz nacheinander seine vier kleinen Kinder. In der grausamen Härte dieses Leides durfte Bodelschwingh eine zwiefache Erfahrung machen. Ihm wurde die Barmherzigkeit Gottes auch da nicht wankend, als er sich so schwer getroffen sah, und er durfte erkennen, daß im Angesicht des Todes unsere menschlichen Auffassungen von Dauer und Alter, von Kindsein und Reifsein unzulänglich erscheinen. Daß ihm aus dem Munde seiner Kleinen ein tapferer, getroster Glaube, eine selige Gewißheit und eine stärkende Ewigkeitshoffnung entgegenklangen, nahm er als neue Bestätigung der Gewißheit, daß unser irdisches Leben, von Krankheit und Tod bedroht, unter dem Ruf zu einem ewigen Leben steht. Hatte ihn einst eine schwere Krankheit in das Studium der Theologie geführt, so machte ihn die Erfahrung dieses Sterbens reif für einen neuen großen Dienst. Am 23. Januar 1872 zog Bodelschwingh von Dellwig nach Bielefeld, um Leiter des kurz vorher gegründeten Diakonissenhauses und des damit verbundenen Pflegehauses für epileptische Kinder zu werden. Es waren schon vorher einige Rufe an den weit über Westfalen hinaus bekannten Dellwiger Pfarrer ergangen. Das erste Diakonissenhaus des Ostens, das Haus Bethanien in Berlin, wollte ihn zum Nachfolger des aus dem Leben von Fontane bekannten Pastors Schultz gewinnen, ebenso hatte sich die Goßnersche Mission in Berlin um ihn bemüht. Er hatte beide Male abgelehnt. Berlin lockte ihn nicht. Seiner ganzen Art nach trieb es ihn ungleich mehr, sich einer Sache zur Verfügung zu stellen, die zum Unterschied von dem Berliner Werk ganz klein und unscheinbar war. Als er kam, war die Bielefelder Anstalt bei weitem das geringste unter den Werken der inneren Mission. Als er achtunddreißig Jahre später sein Lebenswerk beschloß, war das Werk von "Bethel" weit über die Grenzen hinaus gewachsen, die man bei der Diakonie für möglich gehalten hatte. Bodelschwingh selbst hat das Verdienst daran immer von sich gewiesen. Er bezeichnete als Väter von Bethel die Männer und Frauen der Ravensberger Erweckung, und er konnte wohl Besucher von Bethel auf den Friedhof führen, um ihnen dort das Grab des blinden Wilhelm Heermann, der im Ravensberger Lande einer der bedeutendsten Prediger aus dem Laienstande war, als das Grab des eigentlichen Vaters von Bethel zu bezeichnen. Es war ihm mit solchen Äußerungen ernst; denn er sah alles Wirken innerhalb der christlichen Gemeinde als ein Geschenk an, das man nur nehmen, empfangen und weitergeben kann. Darum hielt er nichts von bewußter Organisation und noch weniger von bestimmten Programmen. Als er Bethel übernahm, hatte er nichts vor. Aber es [170] stärkte ihn, daß er hinter sich die zum Dienst bereiten tapferen Ravensberger Gemeinden wußte und daß ihm eine bestimmte Arbeit vor die Füße gelegt war.

Mit dem Dienst an den Epileptischen übernahm er eine Aufgabe, die bisher von der Kirche nur zögernd in Angriff genommen war. Er gab den Gedanken einer "Anstalt" auf und baute, Schritt für Schritt vorwärtsschreitend, in einem Seitentale des Teutoburger Waldes, am Rande der Stadt Bielefeld, das eigentümliche Dorf "Bethel", als dessen eigentliche Bürger ihm die Epileptischen galten. Er sah die Krankheit der Epilepsie nicht nur mit den Augen der Medizin; für ihn waren die Epileptiker ein lebendiges Zeugnis dafür, daß sich die Schöpfung nicht mehr als freie Herrschaft Gottes in Schönheit und Kraft darstellen kann, sondern daß sie hemmenden Mächten untertan ist. In den armen Kranken, die von Minute zu Minute tückischen Anfällen ausgesetzt sind, sah er das Bild des menschlichen Daseins, preisgegeben dem Leid, der Krankheit, dem Tode. Darum kam es ihm nicht nur darauf an, zu lindern und zu heilen, sondern vor allem darauf, die Menschen aufzurufen, auch in der Krankheit den Herrn ihres Lebens zu erkennen und ihm lobpreisend zu dienen. Für die Herrschaft Gottes frei zu werden, war ihm mehr, als von der Macht der Krankheit geheilt zu werden und dann doch den Trieben irgendeines das Leben versklavenden Tyrannen zu verfallen. Es gelang ihm, die Kranken in Familien zusammenzubinden und sie nach ihren Kräften an dieses oder jenes Werk zu stellen. Dieser Gemeinde gab er in einem der Eigentümlichkeit dieser Schar angemessenen Gottesdienst den Mittelpunkt und stellte ihr ganz besondere Aufgaben; so hat er später in dieser "Zionsgemeinde" den Träger seiner Missionsarbeit für Ostafrika gesehen. Dieser Mut, eine Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern, die als Kranke an den Rand der bürgerlichen Gesellschaft gedrängt sind, nicht bei ihrer Gegenwart zu behaften, sondern sie auf ihre Zukunft in Gott hin anzusprechen und in diesem Vertrauen sie zu ermutigen, mit den ihnen gebliebenen Kräften als tapfere Helfer im gemeinsamen Haushalt zu schaffen, ist das Geheimnis von Bethel. Von daher konnte er dann auch den dem Schwachsinn verfallenen Epileptikern und späterhin auch den Gemütskranken und Geisteskranken eine Stätte bereiten, wie man sie vorher nicht fand. Er war der festen Überzeugung, daß so mancher, der dem menschlichen Auge nur Zerstörung bot, in seinem Innern ein in ungleich höherem Sinne erbauliches Leben führe als mancher Gesunde. Es galt ihm für sicher, daß viele von diesen Kranken zwar der Welt und ihrer Erkenntnis verschlossen sind, aber dem Himmel und seinen Gaben gegenüber offener als viele gesunde Menschen. Er nahm die Kranken als die ihm von Gott anvertrauten Geschöpfe, die in besonderer Weise Spuren der irdischen Gefangenschaft tragen und die man darum auch in besonderer Weise pflegen und hegen muß auf den Tag ihrer Erlösung. Zu diesem Dienst rief er seine Helfer und Helferinnen. Er machte sie frei von der Frage, ob dieser Dienst einen irdischen Zweck erfülle oder, irdisch betrachtet, zwecklos sei. Er machte sie frei von der Frage nach Lohn und Verdienst. Er rief sie auf, den Dienst an den Schwachen [171] und Armen zu tun als einen Dienst des anbetenden Dankes gegen den Herrn unseres Lebens, der uns das Leben schenkt, es in all seinem Widerspruch und seiner Not erhält und es zu erlösen verheißen hat. Darum nannte er sein Krankendorf "Bethel", das heißt "Haus Gottes", und meinte damit eine Stätte, die davon lebt, daß Gott der Herr sie ansieht. Von daher erklärt sich seine merkwürdige Übung, die Häuser Bethels mit den Namen der Heiligen Schrift zu benennen. Als er im Jahre 1892 den Häusern für die Epileptischen ein Haus für Gemüts- und Geisteskranke anfügte, nannte er es "Morija" und begründete dies bei der Grundsteinlegung damit, daß dieser Name bedeute: "Der Herr siehet." So solle dieses Haus ein Zeichen sein für die Wahrheit des Wortes: "Ich sehe an, der elend und zerbrochenen Herzens ist"; er betonte aber weiter, daß Abraham auf Morija willig war, seinen Sohn zu opfern. "So soll hier die dienende Liebe willig sein, sich den Schwerstkranken zum Opfer zu bringen." In dem Diakonissenhaus "Sarepta" und dem Diakonenhaus "Nazareth" erzog er Brüder und Schwestern für diesen Dienst. Sie wurden ihm bald auch wertvolle Kräfte für neue Unternehmungen. Zugleich zeigte er mit seinem Werke der Kirche und dem Volk neue Wege. Ohne jede gewollte Absicht wurde Bethel auch Vorbild für eine Krankenbehandlung, über deren Ausbau als "Arbeitstherapie" die Wissenschaft erst viel später sann und forschte. Vor allem aber führte ihn die Erkenntnis der Krankheit zu einem tieferen Erkennen der sozialen Schäden und zu einem neuen beherzten Mut, sie zu heilen. Es war Anfang der achtziger Jahre, als ein arbeitsloser Handwerksbursche Pastor von Bodelschwingh flehentlich bat, er möchte ihn doch bei sich aufnehmen. "Das kann ich nicht, ich habe nur Anstalten für Fallsüchtige." "Ich bin aber auch fallsüchtig." In diesem Augenblick wußte sich Bodelschwingh in einen neuen Dienst gerufen. Mit der gleichen Leidenschaft, mit der er zehn Jahre vorher den Dienst an den Kranken aufgenommen hatte, wandte er sich nun den "Brüdern von der Landstraße" zu. Ihnen gehörte von nun an seine große heilige Liebe. Wo er aber liebte, da konnte er auch gewalttätig sein. Darum wurde nun alles in den Dienst der neuen Sache gestellt. Er las alles, was über diese Frage geschrieben war, ließ Statistiken aufstellen, studierte Gesetzesparagraphen, suchte Einsicht zu gewinnen in den Gang des wirtschaftlichen Lebens und behielt bei dem allem immer das eine fest im Auge: lebendige Menschen zu ehren, zu retten, ihnen zu helfen. Der arbeitslose, auf die Straße gedrängte, von grausamen Gesetzen, unbarmherzigen Gewohnheiten, törichtem Mitleid gequälte Bettler mußte innerhalb der menschlichen Gesellschaft einen neuen Ort bekommen. Bodelschwingh erschien alles, was bis dahin getan war, als unzureichend, ja schädlich. Es ging nicht mit Almosen, es ging nicht mit Gefängnisstrafen, es konnte nur eines helfen: die Arbeit und die brüderliche Gemeinschaft. "Arbeit statt Almosen" wurde die große Losung. Er selber ging mit neuem und neuartigem Beispiel voran. In der Senne, deren weite Heideflächen einige Kilometer von Bielefeld entfernt beginnen, erwarb [172] er um verhältnismäßig wenig Geld weite Bodenflächen, die sonst niemand begehrte. Mit dem kundigen, in landwirtschaftlicher Schulung geübten Blick schätzte er die Möglichkeiten ab, gewann die geeigneten Mitarbeiter, und nach wenigen Monaten waren Hunderte von Menschen, die vorher der Landstraße preisgegeben waren, willig geladene und willig sich einfindende Arbeitsgäste in den großen Kolonistenhöfen von Wilhelmsdorf. Als die Senne nicht mehr genügend Raum bot, ließ er sich von kundigen Freunden die weiten Flächen des Wietingmoores anweisen und baute als zweite große Kolonie "Freistatt". Aber es genügte ihm nicht, ein Beispiel und ein Vorbild gegeben zu haben. Er erkannte, daß mit der Frage, die ihn hier getroffen hatte, dem deutschen Volk eine entscheidende Frage gestellt war. Er wußte, daß einige Höfe in Westfalen und in Hannover nicht genügten, das soziale Elend derer von der Landstraße zu wenden. Er wußte, daß neue Bahnen in der Gesetzgebung gegangen und alle für das öffentliche Leben verantwortlichen Kreise zu einer radikalen Neubesinnung gerufen werden müßten. Vom Kronprinzen, seinem alten Freunde, über Minister, Landeshauptleute, Bürgermeister, Stadträte, Pastoren, bis hin zu August Bebel, dem Führer der ihm feindseligen Sozialdemokratie, knüpfte er die Beziehungen, die er brauchte, um für seine neuen Freunde zu werben. Nie war seine erfindungsreiche Phantasie beweglicher, nie drängte sein liebereiches Herz gewalttätiger zur Verwirklichung der von ihm als richtig erachteten Gedanken. In diesen Jahren wurde er zum unbequemen Mahner der verantwortlichen Behörden, in diesen Jahren wuchs er aber auch hinein in die Liebe seines Volkes. In den Amtszimmern der Minister und ihrer Referenten war er ebenso beliebt und ebenso gefürchtet wie auf den Tagungen der sozialen Verbände. Wenn er sich erhob, um zu reden, erhob sich mit ihm Freude und zugleich Furcht. "Wo sind hier eigentlich die Staatsanwälte?" begann er einmal eine Rede in einer großen Berliner Versammlung, und als sich niemand meldete, fing er nochmals an: "Wo sind denn die Herren Staatsanwälte, es müssen doch Staatsanwälte da sein!" Und als sich zögernd einer von den Staatsanwälten nach dem andern erhob, hielt er zornrot eine Mahnrede über ihre törichte Verblendung, in der sie seine armen unschuldigen Brüder von der Landstraße eingesperrt hätten. Damals wollte er einmal die Fenster des preußischen Landtags einwerfen. "Wenn sie mich dann einsperren, dann haben sie endlich einmal einen Schuldigen eingesperrt statt der vielen Unschuldigen, die sie mit ihren verkehrten Gesetzen einsperren." Es blieb nicht beim Angriff auf die Torheit und die Härte maßgebender Menschen, er fand auch für seine werbenden Worte willige Herzen. Kurz vor seinem Tode durfte er die Freude erleben, daß das große Wanderarmengesetz, für das er jahrzehntelang gekämpft hatte, angenommen wurde. Schon vorher hatte eine Provinz nach der anderen die vorbildlichen Einrichtungen, die er in Westfalen durchgesetzt hatte, übernommen. Er hatte dem deutschen Volk die Augen für eine bisher nicht richtig erkannte Not geöffnet. Er hatte den gewissenhaft sorgenden Männern, die schon in der Mitte des Jahrhunderts [173] "Herbergen zur Heimat" geschaffen hatten, zur endgültigen und großzügigen Verwirklichung ihrer ursprünglichen Absichten verholfen. Als Wilhelmsdorf und Freistatt geschaffen waren und er im Gespräch mit seinen Brüdern von der Landstraße die Not dieser Menschen immer deutlicher erkannt hatte, wandte er sich den Asylen der Großstadt zu. Er zog persönlich aus, um in den Asylen mit Wort und Gebärde unter den Verkümmerten und Verderbten zu suchen und zu werben. "Wer will von euch Arbeit?" Als alle schweigen, noch einmal werbend, schier kommandierend: "Wer will Arbeit? Ich habe Arbeit!" Als sich zögernd eine Hand nach der anderen erhebt, wendet er sich triumphierend zu seinem zweifelnd wartenden Begleiter: "Die Leute wollen doch arbeiten!" Sein Plan war, eine Kolonie anzulegen, die, nicht nur Asyl, den Müden und Abgehetzten Ruhe zu bieten, den anderen aber den Weg in die menschliche Gesellschaft zurück zu bahnen vermochte. So entstand "Hoffnungstal" bei Berlin. Wie er die Teilnahme des Kronprinzen Friedrich Wilhelm für Wilhelmsdorf erreicht hatte, so erreichte er es, daß bei der Eröffnung von Hoffnungstal die Kaiserin die von Vater Bodelschwingh so geliebten Brüder von der Landstraße dadurch ehrte, daß sie in vollem festlichem Aufzug vorfuhr. Bodelschwingh hatte die höchste Frau des Reiches mit den Armen, den Enttäuschten, den Verachteten zusammengespannt. An solcher Gemeinschaft aber lag ihm. Es lag ihm nicht daran, die Mildtätigkeit wachzurufen; es lag ihm an der Erkenntnis, daß alle füreinander verantwortlich seien und daß kein Mensch lebe, bei dem man das Recht habe, ihn aufzugeben. Die harte Verschlossenheit erschien ihm als ganz besonders große Sünde. In einem kühnen Briefe, den er 1899 an die Kaiserin schrieb, legte er der hohen Frau dar, warum der Thron der Hohenzollern wanke. "Nur zwei oder drei Legislaturperioden, so haben die Sozialdemokraten die Majorität im Reichstag – und was dann?" Er ließ sich nicht durch den Hinweis schrecken, daß seine Sorge nur dem fünften Stand, dem "abgewirtschafteten", dem "gescheiterten", gelte und daß darum solche Sorge unfruchtbar sei. Wie er wußte, daß Krankheit und Gesundheit eng verschwistert sind, so wußte er, was sich damals in Deutschland noch die meisten verheimlichten, daß die Stände nicht mehr festgefügt waren und daß so mancher, der sich heute groß und sicher dünkte, morgen an den Rand der bürgerlichen Gesellschaft hinausgedrängt würde. Indem er den wundesten Punkt des gesellschaftlichen Gefüges mit scharfem Blick erkannte und mit heißer Liebe auf Heilung drängte, diente er dem Ganzen. Als damals einer der preußischen Barone in einer öffentlichen Rede vor Bodelschwinghs Plänen warnte und sich anmaßte, von den über das Land sich verstreuenden Kolonien als von einer sozialen und politischen Vergiftung des flachen Landes zu sprechen, entgegnete Bodelschwingh: "Wenn ich noch die Ehrbegriffe des Standes teilte, aus dem ich stamme, so würde ich diesen Mann vor die Pistole fordern; denn er hat meine Brüder, die Brüder von der Landstraße, beleidigt." Er konnte so reden, und er konnte so handeln, weil es seinem Sein und seinem Denken entsprach, immer Standesgenosse zu sein. Ob er mit der Kaiserin [174] redete oder mit Bebel in der Wandelhalle des Reichstages einherging, ob er beim Bischof in Münster vorsprach oder sich zu einem Tippelbruder neigte, er war jedesmal jedem ganz verbunden, weil er frei war für einen großen Dienst. In dieser Fürsorge für die Arbeiterkolonien und die damit zusammenhängenden Unternehmungen gab Bodelschwingh seinen fruchtbarsten Beitrag zur sozialen Frage. Er kannte ihre entscheidende Bedeutung und nannte gelegentlich die Sozialdemokratie den "außerordentlichen Professor" der Gegenwart. Es war ihm bitter, daß Bismarck meinte, er brauche von diesem Professor nichts zu lernen. Es war ihm arg, daß so viele feine und gelehrte Männer meinten, sie wüßten alles schon besser und brauchten nicht mehr auf diesen Professor zu hören. Er hörte auf ihn, ohne ihm freilich zu folgen. Er mußte es sich darum gefallen lassen, daß ihn die sozialistischen Zeitungen aufs heftigste angriffen. Als nach seiner großen Landtagsrede für das Wohl der Arbeiter am Rhein-Weser-Kanal nahezu alle Zeitungen und alle Parteien diese eigentümliche Rede des großen Sonderlings beifällig besprachen, da warnten die Bielefelder Sozialdemokraten, den "Alten von Bethel" komisch und wunderlich zu nennen. Er sei ernsthafter und gefährlicher als viele andere und sei vielleicht ein grimmigerer Feind der Sozialdemokratie als alle. Sie wußten von seiner Energie, und sie wußten von der Zukunftsbedeutung seiner Ideen. Umgekehrt wußte er, daß es zwischen ihm und den Ideen, die dort vertreten wurden, keine Verständigung gab. Aber er verlor auch diesen Feinden gegenüber nicht seine Überlegenheit. Als einmal in einer der sozialdemokratischen Zeitungen seine Kolonie als ein großer Versuch, den Arbeiter auszubeuten, angegriffen wurde, lud er den Redakteur ein, die Kolonien zu besuchen, führte ihn mit der freundlichsten Miene überall herum und erreichte es, daß er in einem etwas süßsauren Bericht alle Vorwürfe zurücknahm. Bodelschwingh mußte bei diesem Bestreben ganz von selber in Beziehung kommen zu seinem großen Alters- und Zeitgenossen Adolf Stöcker. Er hat Stöcker geehrt, geachtet und geliebt. Aber er wurde nicht sein Parteigänger. Er konnte es nicht werden, weil er den Weg Stöckers, den Weg des "christlichen Staates" für einen Irrweg hielt. Daß sich das von Christus verkündigte Reich Gottes in einem irdischen politischen Organismus darstelle, daß das staatliche Gesetz dem Evangelium unmittelbar zu dienen und das Evangelium sich unmittelbar in staatlichen Gesetzen auszuprägen vermöchte, war ihm eine Irrlehre. Er kannte nur eine Möglichkeit, für Christus und die Kirche Zeugnis abzulegen: die Predigt, und zwar die Predigt vom Kreuz und der aus ihm geborenen dienenden Liebe. Aber er liebte die Leidenschaft, mit der Stöcker stritt, und achtete den Mut, mit dem Stöcker neue Wege ging. Als der Hof Stöcker, wie Bodelschwingh glaubte, aus kleinlichen Gründen fallenlassen wollte, schrieb er an seinen Freund, den Kronprinzen, jenen großen Brief, in dem er den prophetischen Satz wagte: "Wir glauben alle, daß auf dem Kampfplatz, den Stöcker betreten, auf dem christlich-sozialen Boden, der Entscheidungskampf der Zukunft liegt und daß, [175] wenn das Banner sich im Kampfe neigen sollte, das er erhoben, auch die Tage des christlich-deutschen Kaiserreiches und die Tage unseres geliebten Hohenzollernhauses gezählt sind, was Gott in Gnaden verhüten wolle." Aber gleichzeitig beschwor er Stöcker in einem freimütigen Brief, sich von der ekelhaften Meute der Schmeichler zu befreien, die ihn beklatschten, und riet ihm, den billigen Triumph des Volkstribuns preiszugeben und der mühseligen Aufgabe, in der Großstadt Berlin missionierender Volksprediger zu sein, nicht müde zu werden. Als Stöcker diesen Weg nicht ging, zog sich Bodelschwingh von ihm zurück. Als aber Stöcker zwanzig Jahre später schier von allen verlassen war, da war es Bodelschwingh, der mit aller Entschiedenheit sich für ihn einsetzte. Er, der selber einst Stöcker gegenüber die Schwächen seines öffentlichen Auftretens unter hartes Urteil stellte, nahm nun Stöcker in Schutz, nicht, indem er seine Mängel leugnete, sondern indem er die Gedanken groß machte, für die Stöcker stritt, und, ohne seine Irrungen zu beschönigen, an das Wort von Zinzendorf erinnerte: "Nichts ist schöner, als bestaubte Streiter sehen." In dem Kampf für Stöcker und um Stöcker ist er selber in die öffentliche Politik eingetreten. Als in seinem heimischen Ravensberger Lande die Konservative Partei sich in Altkonservative und Christlich-Soziale zu spalten drohte, trat er in die Mitte; denn er allein konnte die Stimmen beider Parteien auf sich einigen. Aber er vermochte weder im Landtag Widerhall zu finden, noch vermochte er auf die Dauer den Beifall seiner Wähler zu erhalten. Vor allem schadete es ihm bei seinen Ravensberger Bauern, daß er freimütig auch von ihnen Opfer verlangte. In der niedersächsischen Landschaft wohnen am Rande der großen Bauernhöfe die kleinen Tagelöhner, die Heuerlinge, in ihren Kotten. Diesen Heuerlingen nun, riet Bodelschwingh, sollten die Bauern kleine Stücke ihrer großen Fluren zu eigenen Siedlungen geben. Da wurden sie hart und verschlossen sich vor Bodelschwinghs mahnendem Wort. Daß Bodelschwingh so mahnte, hing mit einer anderen großen Leidenschaft zusammen, die ihn in diesen Jahren überfiel. In der Erinnerung an seine Gassenkehrerkinder in Paris und in der Einsicht in eine Schuld, die er selbst auf sich geladen, indem er Bethel gebaut hatte, gründete er Mitte der achtziger Jahre einen Verein "Arbeiterheim" und schuf in der Nähe von Bethel eine Arbeitersiedlung. Um für Bethel Platz zu bekommen, war manche Familie verdrängt worden. In den Streikunruhen der achtziger Jahre wandte sich nun die Wut gegen Bodelschwingh, und in eines seiner Krankenhäuser wurde Brand gelegt. Bodelschwingh, hart, wo es galt, Aufruhr zu bekämpfen, war hier, wo es galt, einen berechtigten Vorwurf anzuhören, weich. Aus der Erkenntnis einer unschuldig auf sich genommenen Schuld wurde er zum Anwalt der Siedlungen. Er wurde nicht müde, die Sehnsucht der Arbeiter nach einem eigenen Häuschen und nach der Arbeit auf eigener Scholle zu schildern. In einem Brief an die Kaiserin schrieb er: "Wenn Seine Majestät der Kaiser sagte: 'Ich will nicht allein [176] jeden deutschen Arbeiter, der gern arbeiten will, gegen alle Tyrannen kräftig schützen, sondern ich will auch nach Kräften sorgen helfen, daß jeder fleißige Arbeiter im Deutschen Reich eine menschenwürdige Wohnung... ja, soweit es möglich ist, einen eigenen Herd auf eigener Scholle hat', so würde ein solches Wort, dem auch die Tat zweifellos nicht fehlen würde, viel köstlicher und viel gewaltiger sein als das berühmte Wort Heinrichs IV. von Frankreich: 'Ich will, daß jeder meiner Untertanen sein Huhn im Topfe hat'."

Bodelschwingh hätte wohl nie solchen Dienst vollbringen können, zumal sich ständig neue kleinere Werke angliederten, wenn er nicht die Gabe gehabt hätte, Mitarbeiter zu dingen, und nicht die Gunst erfahren hätte, immer von neuem freiwillige Gaben zu erlangen. Er war ein Bettler großen Stils. Aber sein Werben war nie ohne Beziehung auf einen großen Sinn. "Ich habe immer gelernt, daß nie mehr Geld da ist, als Geist da ist," konnte er gelegentlich sagen. Er ließ darum Bitten nur ausgehen, wo er wußte, daß sie in der brennenden Liebe des Geistes standen. Am Ende seines Lebens geschah es, daß der große amerikanische Sozialreformer Carnegie bereit war, ihm Millionen zur Verfügung zu stellen. Angsterfüllt und ganz entsetzt wehrte Bodelschwingh ab, und als man ihn verwundert fragte, warum er das Geld nicht um seiner Armen und Elenden willen annehme, da sagte er: "Eine Million Freunde von Bethel, die Pfennige und immer wieder Pfennige geben, verbürgen den Bestand von Bethel. Eine Million, einmal gegeben, wird uns nach ganz kurzer Zeit zugrunde richten; denn dann würden alle die vielen kleinen Bächlein versiegen, deren Kraft wir unser Blühen verdanken." Er wollte Bethel arm halten, damit es auf die Kraft des Glaubens, auf die Willigkeit des Dienstes und auf die Gunst der in gleicher Liebe Verbundenen angewiesen sei und nicht auf Kapitalien trotzen könne. Bethel sollte "Gemeinde" sein, nicht "Unternehmen". Im Blick darauf wählte er seine Mitarbeiter. Er war nicht das, was man einen Menschenkenner nennt, und man kann ihm nachsagen, daß er da oder dort, wie die Welt sagt, einem Unwürdigen Vertrauen schenkte. Er hat aber nicht nur durch das Vertrauen, das er erwies, Unzählige, die als unfähig galten, zu neuen Fähigkeiten erweckt, sondern auch mit Scharfsinn die Männer erkannt, die für seinen Dienst taugten. Sie vermochte er durch die leidenschaftliche Beredsamkeit einer großen Begeisterung mit dem Geiste seiner Sache zu erfüllen und brachte zugleich die Weitsicht auf, ihnen volle Freiheit zu lassen. "Er hat nie kommandiert, aber er hat immer regiert", sagte einer seiner einsichtigsten Mitarbeiter. Er konnte dies, weil er sich selber zugleich frei und gebunden wußte. So weit er aber in seiner Liebe war, so eng war er in seinem Gewissen als Pastor der Zionsgemeinde. Das Herz seiner Gemeinde und damit zugleich der Hort seiner weiten, das ganze Volk und die ganze Welt angehenden Unternehmungen war der Gottesdienst in der Gemeinde der armen Epileptiker und Kolonisten in Bethel. Dort stellte er alles, was er erfuhr und was er plante, unter das [177] segnende Gericht des göttlichen Wortes, auch hier die Gemeinde zur Mitarbeit aufrufend. Er pflegte so zu predigen, daß alle, die in seiner Predigt waren, von ihm gefragt und seinen Fragen antwortend an seiner Predigt teilnahmen. Er wußte, daß der Mensch vom Worte Gottes lebt, aber er wußte auch, daß sich dieses Wort nur dem erschließt, der sich ihm dienend unterwirft. Er fand von da aus neue Wege für den Dienst des Pfarrers. "Brüder, wie wollt ihr denn predigen, daß Christus diente, wenn ihr nicht selbst gedient habt", mit diesen Worten an die jungen Kandidaten rechtfertigte er die Gründung des "Kandidatenkonvikts", in das er junge Theologen aufnahm, um sie in der Krankenpflege zu üben, und zwar in der Pflege an den Allerärmsten, um sie für den Dienst in der Kirche zu rüsten. In diese jungen Pfarrer hauchte er den Geist der hingebenden Liebe, sie rief er auf für die Leidenschaft der brüderlichen Anteilnahme, ihnen gab er den Mut zu neuem missionarischem Dienst. Am Ende seines Lebens erwachte nämlich nochmals in Bodelschwingh die alte Jugendliebe zur Mission unter den Heiden. Unter dem Widerspruch seiner Freunde gab Bodelschwingh einer jungen Missionsanstalt, die ihn um Helfer für Ostafrika bat, zuerst Schwestern für die Krankenhäuser und später auch Missionare. Anfang der neunziger Jahre sandte er junge Prediger aus, die die Mitbegründer werden durften der großen christlichen Kirchen im Hochland von Usambara und am Westufer des Victoriasees. Wie er hier zur Liebe seiner Studentenzeit zurückkehrte, so um die gleiche Zeit zu der Not seiner Studentenjahre. Es bekümmerte ihn aufs tiefste, daß die Kirche in Deutschland nicht nur wenig Liebe für die äußeren Nöte ihres Volkes hatte, sondern auch nur kümmerlich antwortete auf die großen Fragen nach der Wahrheit des Lebens. Er wollte nichts davon wissen, daß man durch äußere Mittel die Kirche gegen den Unglauben schütze, er erwartete auch nichts von den Ausnahmegesetzen gegen die Jesuiten. Aber er erwartete viel von der Freiheit des Geistes, die sich der Zucht des Glaubens stellt. Als er Ende der neunziger Jahre den damals noch jungen Professor Schlatter kennenlernte und in ihm den kommenden großen Meister der Schriftforschung erkannte, eröffnete er mit ihm zusammen die Theologischen Wochen in Bethel und errichtete 1905 am Rande von Bethel eine theologische Schule, eine freie Fakultät, die in Ergänzung der Universität den Theologiestudenten das geben sollte, was die Universität nicht zu geben vermochte, eine Lebensgemeinschaft in freier brüderlicher Verbundenheit, eine enge Gemeinschaft mit einer zum Dienst gerufenen christlichen Gemeinde und einem freien Unterricht durch Männer, die an nichts gebunden seien als an Schrift und Bekenntnis. Bethel war groß und weit geworden; es reichte von den Häusern der Epileptiker über die Höfe der "Kolonisten" in der Heide und im Moor bis ins ferne Afrika. Es umfaßte die Sorgen für die schweifenden Brüder von der Landstraße und den Dienst an den zu gesammelter Geistesarbeit gerufenen Studierenden der [178] Heiligen Schrift. In nichts war die bürgerlich-bäuerliche Lebensform der Kirche der Lutherischen Reformation verlassen. Es waren Bauern- und Bürgerstöchter, die zu "Sarepta" dienten, es waren Bauern- und Bürgersöhne, die in "Nazareth" zu Hausvätern und Helfern geschult wurden, und sie standen unter dem Walten eines westfälischen, die Tradition eines ländlich gebundenen Edelhofes nicht verleugnenden Pastors. Aber diese Welt, so ordentlich und streng sie geführt war, war offen für die großen seltsamen Sonderbarkeiten des Lebens. Wer seine Gesundheit verloren hatte oder aus dem Gefängnis entlassen war, konnte hier Aufnahme finden. Über die Enge des Lebens hinaus war nicht nur die Erinnerung bewahrt an die Gassenkehrergemeinde in Paris, die die ersten Anstöße zu dieser Anstalt gegeben hatte, sondern wurde auch die Sorge ernst genommen für die Neger in den fernen deutschen Kolonien, für deren Dienst man sich am Rande des Teutoburger Waldes rüstete. Man wußte hier, daß im Kleinen, Sonderbaren und Verachteten das Geheimnis des Lebens liegt. Wie man aus dem von dem Händlersinn der Welt geringgeschätzten Moor- und Heideboden fruchtbares Ackerland entstehen sah, so wußte man auch, daß kein Menschenleben so verachtet sein kann, daß es nicht zur Frucht erwachen könne, wenn es die Sonnenstrahlen des göttlichen Wortes treffen. Man stand fest auf dem heimischen Boden und wußte sich zugleich aufgerufen für die große Entscheidung, die nicht aus dem heimischen Boden stammt, aber den heimischen Boden segnet.

Auf seinem Grabstein aber steht das Wort: "Nachdem uns Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde." (2. Kor. 4, 1.)

|