|

[Bd. 2 S. 94]

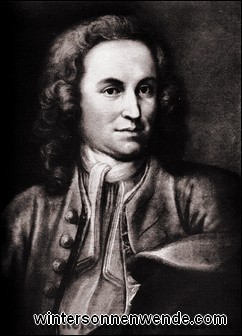

Die Erinnerung an Bach war nie ganz erloschen. Söhne, Schüler und Enkelschüler hatten sein Andenken bewahrt und Teile seiner Musik überliefert; von Mozarts Begegnung mit dem Genius des Altmeisters berichten Werk und Anekdote, Beethoven trug als junger Pianist in Wien aus dem "Wohltemperierten Klavier" vor. Trotzdem beherrscht ein Grundgefühl von Anfang an die Bachentdeckung und Bachbewegung des neunzehnten Jahrhunderts: die weltenweite Ferne zwischen dem eigenen Standort und dem jenseitigen Ufer, auf dem der "Albrecht Dürer der Musik" wie eine Figur des Mittelalters ehrwürdig und unnahbar aufragte. Wenn Goethe seinen Eindruck von Bachscher Musik schildert "wie sich's etwa in Gottes Busen kurz vor der Weltschöpfung möchte zugetragen haben", so deutet er neben der instinktiv erspürten Größe und Gesetzhaftigkeit zugleich an, was er in ihr vermißt: den tatgestaltenden, tatgewordenen Schöpferwillen des freien Menschen. Und damit ist der Abgrund bezeichnet, der das neunzehnte Jahrhundert vom Zeitalter Bachs trennt – die neue Auffassung des Menschen und Künstlers, wie sie im Genietum des Sturmes und Dranges durchgebrochen und in der Klassik geprägt worden war, hat ihn unüberbrückbar aufklaffen lassen. Hier war ein Verstehen im Letzten nicht mehr möglich, nur Bewunderung des Majestätisch-Fernen und Sehnsucht nach dem Unerreichbaren. An beidem hat es die vergangene Epoche nicht fehlen lassen. Sie hat die lange verschütteten Trümmer des Bachschen Lebenswerkes wieder zusammengefügt (Ausgabe der Bachgesellschaft), hat mit allen Hilfsmitteln historischer Forschung die Persönlichkeit und ihre Umwelt, ihre Vorgänger und Zeitgenossen durchleuchtet (Philipp Spitta), dem Vermächtnis Bachs einen immer größeren Raum in Konzertsaal, Haus- und Kirchenmusik gewährt und ein Bekenntnis zu ihm abgelegt, das in der großen Musikerreihe von Schumann bis Reger mehr als einmal durch bewußte und betonte Nachfolge erhärtet wurde. Trotzdem blieb die Ferne unverringert, blieb Bach als "Gotiker" der Gegenpol der Moderne, der letzte [95] Erbe des Mittelalters und Zeuge einer versunkenen Welt. "Es geht nichts von ihm aus, alles führt nur auf ihn hin." Diese Bachauffassung ist die unsere nicht mehr. Die Zeitenwende, die sich mit den Geburtswehen einer neuen Epoche gewaltig ankündigt, hat überkommene Maßstäbe und Urteile erschüttert. Mag es zutreffen, daß im Sinne unmittelbarer geschichtlicher Wirkung nichts Entscheidendes von Bach ausgegangen ist, so spüren wir um so stärker den unterirdischen Kräftestrom, der ihn mit der Gegenwart verbindet und nunmehr zutage tritt. Was frühere Biographen nicht sehen wollten oder ausdrücklich bestritten, beginnt für uns beglückende Erkenntnis zu werden: die beispielhafte, wesensmäßige Einheit von Leben und Schaffen in der Erscheinung Bachs. Diese Einheit kann freilich nicht im Alltäglichen, Vordergründigen und Zufälligen entdeckt werden. Sie beruht in der Lebens- und Schaffensform. Dort aber wirkt sich deutsches Wesen mit jener unbedingten Notwendigkeit aus, die der Erscheinung Bachs ihren einmaligen und symbolischen Charakter verleiht. Wir dürfen heute den Satz wagen, daß Johann Sebastian Bach die vollgültigste Verkörperung deutschen Künstlertums darstellt, die wir in unserer Vergangenheit erblicken. Seine Gestalt ist ohne Bruch und Fragwürdigkeit, weder beängstigend-wunderbar noch übermenschlich-vermessen. Sie erfüllt aufs vollkommenste eine Lebensform, deren Gültigkeit wir unverändert spüren – damit aber wird sie zum Richtmaß der Zukunft. Einheit und Sinn des Bachschen Wirkens lassen sich am ehesten fassen, wenn man von der Kampfstellung ausgeht, in die das Schicksal den Musiker versetzt hat. Nichts falscher als die Meinung, Bach habe in der Geborgenheit einer unerschütterlichen Tradition Werk auf Werk getürmt, allenfalls im Äußeren bedrückt durch die Enge der Verhältnisse und menschlich-allzumenschlichen Widerstand, doch

Diese Krise war doppelter Art. Sie gründete einerseits in den innerkirchlichen Zuständen des deutschen Protestantismus am Vorabend der Aufklärung, zum [96] andern in dem allgemeinen Verhältnis Deutschlands zu den kulturell und künstlerisch führenden Nachbarn Frankreich und Italien. Das Leben Bachs fällt in jene Wendezeit des Luthertums, die von der Auseinandersetzung zwischen Orthodoxie und Pietismus erfüllt war. Gewiß kam eine wirkliche Wahl zwischen den beiden Lagern für Bach nicht in Frage – seine kernhafte altlutherische Gläubigkeit schrieb ihm den Entscheid ebenso eindeutig vor, wie der "Endzweck" seiner künstlerischen Arbeit jedes Schwanken ausschloß. Denn eine "regulierte Kirchen-Music zu Gottes Ehren" konnte nur auf dem Boden des orthodoxen Luthertums bestehen; der Pietismus leugnete den Symbolwert der großen Kirchenkunst, verwarf sie als Verführung und Blendwerk und begnügte sich mit erbaulichem Liedersingen. Aber man braucht nur auf den Grundton so mancher kleinerer Kantaten und Adagiosätze des jungen Bach zu lauschen, um unter der zuchtvoll-beherrschten Oberfläche die Lockungen pietistischer Schwärmerei zu spüren: die ekstatische Hingabe der gelösten Einzelseele, ihren Rückzug aus der Welt in ein Traumreich von Todesmystik und Jenseitsidyllen, von arkadischer Schönheit, von Musik. Hier hat der dreißigjährige Bach das Tor zu einem neuen Wunderland der Töne geöffnet. Die ergreifend-eindringliche Melodiesprache jener Werke, die Zärtlichkeit und Süße ihrer Klänge haben sich den Söhnen unvergeßlich eingeprägt und sind zum selbstverständlichen Besitz der jüngeren Generation geworden. Heute, nach zwei Jahrhunderten, scheint der Weg, den der Durchbruch des Pietismus erschließen half, bis zu einem Wendepunkt, vielleicht bis zum Ende durchwandert. Blicken wir zurück, so steht an seinem Anfang der junge Bach der Weimarer Jahre; mit ihm beginnt die neue musikalische Seelendichtung. Aber weit großartiger, tatkräftiger und zukunftsreicher dünkt uns heute der Widerstand, den er der Verlockung des Schwärmertums und der pietistischen Gefühlshingabe alsbald entgegensetzte. Daß er sich den neuen Mächten nicht verschrieb, sondern sie bezwang und als dienendes Glied in die Architektur seiner Instrumentalwerke und der "regulierten Kirchen-Musik" einfügte, begründet für unseren rückschauenden Blick die Größe des Thomaskantors. Dem zeitgenössischen Leben, das in galant-empfindsamen Strömen seine Altersjahre umflutete, erschien freilich der "incorrigible" Meister immer unverständlicher und – von wenigen Ausnahmen abgesehen – kaum mehr der Beachtung wert. Fast noch schwerer als der lutherisch-pietistische Kirchenstreit mußte den schaffenden Künstler der Bachgeneration ein anderer Konflikt bedrängen, der dem Verhältnis Deutschlands zu den kulturell führenden Nachbarn entsprang. Während das deutsche Leben in seiner Breite und Tiefe noch ganz dem Religiösen verpflichtet war, unfähig zu freier ästhetischer Formgebung, in der Gesellschaftskultur vom Auslande abhängig, voller Mißtrauen und Abwehr gegenüber den Erleuchtungen seines eigenen großen Genius Leibniz, hatten die Nachbarn im Westen und Süden einen überwältigenden Vorsprung gewonnen. Nicht einmal [97] eine deutsche Musik gab es, deren Geltung über die Landesgrenzen hinausgedrungen wäre; ein letztes Echo des Zeiturteils hierüber klingt noch im neunzehnten Jahrhundert nach,wenn dort ein Wiener Geschichtschreiber die Jahrzehnte, die heute das "Zeitalter Bachs und Händels" ausmachen, als "Epoche Scarlatti, Leo und Durante" betitelt. Im europäischen Zusammenhang betrachtet, war Deutschland ein Randgebiet der Kultur und die deutsche Musik – mochte sie immerhin auf dem Gebiet protestantischer Kirchen- und Orgelkunst Eigenes zu sagen haben – eine provinzielle Angelegenheit. Auf welche Probe der künstlerische Charakter des deutschen Musikers unter diesen Umständen gestellt wurde, mag man am Beispiel Händels ermessen. Führertum in der großen Welt, wie sein Genius es ihm vorzeichnete, war nur auf dem Wege über Italien zu erreichen; so kehrte er als Vorkämpfer fremder Ideale in die Heimat zurück, um von dort nach England weiterzuwandern. Was aber die Hauptländer Italien und Frankreich dem deutschen Musiker darboten, war mehr als ein Vorrat von Formtypen, Spiel- und Gesangskünsten, Theater- und Orchesterpraxis – es war eine neue Auffassung der Musik, eine neue Wertschätzung des Künstlers, ein neues Bild des Menschen, das hier in verlockendem Glanz herüberstrahlte. Als Bach heranwuchs, verbreitete sich an den deutschen Höfen allenthalben die Modeform der "Ouverture à la française". Welchen Eindruck von Macht und Repräsentation, von kühnem Zugriff in die Fülle der Welt mußte ihr großartig aufrauschender Streichorchesterklang, ihre pathetische Rhythmik und schwerprächtige Polyphonie vermitteln! Mit der Ouvertüre drangen auch die französischen Ballett- und Operntänze vor: welch ein Bild höfischer Eleganz und Kultur, welcher Ausdrucksreichtum in geschliffener Form! Hier blieb dem deutschen Musiker keine Wahl. Unverändert wurden die fremden Vorbilder übernommen und nachgeahmt, um Jahrzehnte hindurch das Spiel der Hofkapellen und bürgerlichen Collegia musica zu beherrschen. Ihre Eindeutschung und Angleichung an den einheimischen Rhythmus, Lied- und Tanzstil war keine leichte Aufgabe. Es bedurfte überlegenster Meisterschaft, um hier eine Lösung zu finden, wie sie in den Orchesterouvertüren und Klavierübertragungen Bachs vorliegt. Hinreißender und eindringlicher noch erklang in denselben Jahren aus dem Süden die neue musikalische Botschaft an das aufhorchende Europa. Seit langem die Heimat der Oper, des kultivierten Sologesangs und Violinspiels, hat Italien dem Zeitalter die führende Instrumentalform geschenkt: das "Concerto" als dramatisch-dialogisches Wechselspiel von Orchester und Solisten. Hier erscheint sinnbildlich und sichtbar, mit schöner Gebärde die Musik erfüllend, der freie Mensch, Erbe der Renaissance und des Humanismus, um seinen Platz im Lebens- und Weltenraum zu ergreifen, mit Rede und Gegenrede zu verteidigen und zu behaupten, umrauscht von straffen Rhythmen, heiter im Glanz der Jugend! Noch heute lebt das Werk der Toselli, Albinoni, Vivaldi in unvergänglicher Frische – eine Kunst der Morgenröte, des Glaubens an die kommende Zeit, erfüllt vom [98] tatkräftigen Optimismus des achtzehnten Jahrhunderts. Und neben der weiträumig-beschwingten Konzertmusik nicht minder verlockend die intime Kunst Italiens: seine Kammersonaten, weltlichen Kantaten, Klavierwerke! Im Kreise der Altersgenossen Bachs hier Domenico Scarlatti, der genialste Cembalo-Rivale des Deutschen: Künstler von hohen Graden, Improvisator und Virtuose auf seinem Instrument, dem er eine Welt von zärtlichen, kapriziösen und spielerischen Klängen zauberhaft entsteigen läßt. Was hatte die deutsche Musik diesem überwältigenden Zustrom, dem Pathos eines neuen Künstlertums, dem Glauben an Macht und Würde des freien Menschen entgegenzustellen? Wo gab es eigene Kräfte und sicheren Rückhalt, um der drohenden Überfremdung vorzubeugen? Die großen und selbst die kleineren Höfe, fast durchweg verwelscht, waren längst zu Einfallstoren fremder Kunst und Sitte geworden, die wohlhabenden bürgerlichen Schichten ebenfalls ohne Widerstandskraft, wie das Schicksal der kurzlebigen deutschen Opern zu Hamburg oder Leipzig beweist. Zur Reifezeit Bachs herrschte ringsum an den repräsentativen Musikstätten das Italienertum fast unbeschränkt, und es waren nicht nur die fremden Formen, die überall begierig aufgegriffen wurden, sondern mit ihnen ein fremder Geist, der die altüberlieferte Kunstauffassung zu zersetzen drohte. Getragen vom festen Gefüge der Kirche, hatte bisher die dienende Kultmusik das Rückgrat des deutschen Kunstlebens gebildet; alle weltlichen und geselligen Formen waren als "irdisches Vergnügen in Gott" unsichtbar auf diese Mitte bezogen. Auch die Generation Bachs bekannte sich noch zu dieser Grundauffassung. Aber sie tat es in zurückhaltender und gelockerter Form, begierig nach Neuem tastend. Sie eiferte gegen die Schwere und "Künstlichkeit" des überlieferten Stils, um dem wachsenden Verlangen nach melodiöser "Affektensprache", nach Gemeinverständlichkeit und "galantem" Wesen immer neue Zugeständnisse zu machen. In den Mittelpunkt ihres Denkens schob sich mehr und mehr die Figur des "Kapellmeisters" als sichtbarsten Vertreters einer aus religiösen Bindungen gelösten, von eigenem Pathos erfüllten und neuen Zielen zustrebenden Kunst. Fast alle Altersgenossen Bachs, deren Name einigen Klang hat, drängten auf diese Bahn. Sebastian Bach selbst, der doch bereits in jungen Jahren sich zu einem anderen "Endzweck" bekannt hatte, vermeinte 1717, als er dem Ruf an den Köthener Hof folgte, dort als Kapellmeister "seine Lebenszeit zu beschließen". Sechs Jahre später, bei der Bewerbung um das Leipziger Thomaskantorat, wollte es ihm "anfänglich gar nicht anständig seyn, aus einem Capellmeister ein Cantor zu werden" und als Kirchenbeamter alten Stils die Verpflichtungen eines streng geregelten Schul- und Kirchendienstes auf sich zu nehmen. So wirkten die ungebrochenen Kräfte einheimischer Tradition am ehesten noch im bescheidenen Kreise der Kleinstadt und des Dorfes, im Stadtmusikantentum, bei Kantoren, Organisten und allgemein in der volksverbundenen Berufsmusikerschicht, die durch Sippe und Überlieferung im Heimatboden fest verwurzelt [99] war. Es ist gewiß kein Zufall, daß gerade die berühmtesten Wortführer des italienischen und französischen "Geschmacks" nicht aus Berufsmusikerfamilien stammten, sondern aus gut-bürgerlicher Umwelt in die Laufbahn des Kapellmeisters und freien Künstlers einschwenkten, wie Händel und Telemann. Beide vertreten ganz rein den seither so vertrauten Künstlertypus, der sich kraft innerer Berufung gegen Familienvorurteile und bürgerlichen Widerstand durchsetzt, und dessen Weg zur Kunst nur durch die "Berufung", nicht aber durch Tradition und erlebtes Erbe vorgezeichnet ist. Welch ein Gegensatz zu der Erscheinung Bachs! Für ihn als Sproß eines alten Musikergeschlechts war der Musikerberuf von vornherein selbstverständliche Lebensform, in der die Leistung und Begabungsrichtung der Vorfahren geradlinig fortgesetzt wurde. Bach hat den Stammbaum seiner Familie aufgezeichnet und über die wichtigen Ereignisse Chronik geführt; auch die musikalischen Werke der Bachschen Sippe sind uns großenteils in einer von ihm selbst angelegten Sammlung erhalten. Sowohl die väterliche wie die mütterliche Ahnenreihe wurzelte breit im thüringischen Boden, wo die "Bache" zuerst als Bauern, dann – seit Beginn des siebzehnten Jahrhunderts – als Stadtpfeifer, Kantoren und Organisten allenthalben tätig waren. Bachs Chronik berichtet von der Sitte der "Familientage" mit viel Musik und heiteren Improvisationen, die das Gefühl menschlicher und zünftiger Verbundenheit wachhielten. So ist es natürlich, daß sein musikalisches Erbgut und damit die Grundlage seiner Kunst zunächst als Handwerk sichtbar wird. Als Klavier- und Orgelspieler, der zugleich schöpferischer Klavier- und Orgelmeister war, hatte er einen Ruf, der in die Lande drang – den "Clavieristen" Bach, und nur ihn, rechneten die Zeitgenossen mit Stolz zu den "großen Männern unter den Deutschen". Handwerk in dem Sinne, wie es der schöpferische Meister vertritt, ist wesenhafte Harmonie von Körper und Geist, Einheit der Werkzeug-Bewältigung und Phantasiegestaltung. Beethoven konnte einen Frager unwirsch zurechtweisen: was ihn eine elende Geige angehe, wenn der Geist zu ihm spreche? Bach dagegen weiß, wie dem Instrument, dem Werkzeug, der Materie und den Dingen zumute ist – seine Beschäftigung mit Instrumentenbau, seine Registrierkunst an der Orgel, sein unfehlbares Urteil über Raumakustik bezeugen es. Nicht daß er das Instrument zu beseelen suchte und aus sich selbst tönen ließe, wie die Romantik es erstrebte. Aber in seinen Werken – soweit sie nicht nachträglich bearbeitet und veränderten Umständen angepaßt sind – herrscht eine tiefe und kühne Einheit, besser noch: eine prästabilierte Harmonie in Leibnizens Sinne, zwischen dem Geist der Musik und ihrem Klangleib. Die Materie wird nicht vergewaltigt, sondern durch rastlose Arbeit in ihrem Wesen erkannt und nach ihrem Gesetz behandelt. Handwerk ist notwendig verknüpft mit solcher Arbeit. Sie gehört zum Grundcharakter nicht nur der Bachschen Musik, sondern der Bachschen Schaffensweise, seiner Erfassung und Bewältigung des Fremden, das auf diese Weise zum eigenen Besitz [100] umgedeutet wird: "Ich habe fleißig seyn müssen; wer ebenso fleißig ist, der wird es ebenso weit bringen können". Es hängt weiterhin mit dem Grundcharakter der Bachschen Kunst wesentlich zusammen, daß Bach einer der größten Lehrer war, den die Geschichte der deutschen Musik kennt. Eine so bewundernswerte Einheit von Schaffen und Lehren, wie er sie verkörpert, ist nach seinem Tode nirgends mehr anzutreffen. Denn nicht der handwerkliche Lehrerfolg und die Zahl der Schüler können hier den Ausschlag geben – selbst nicht so ungewöhnliche Begabungen wie die berühmt gewordenen Bach-Söhne –, sondern die Tatsache, daß die schöpferische Kraft des Meisters sich am Lehren entzündete. Seine für den Unterricht oder als "Anleitung" gedachten Musterwerke, wie das "Orgelbüchlein", die "Inventionen", das "Wohltemperierte Klavier", beweisen es. So entspricht der Tradition, als dem Ergebnis vergangener Leistung, das zukunftsträchtige Vorbild als Zusammenfassung der eigenen Arbeit. Sie wird zum Werktypus verdichtet, der selbst wieder Tradition schafft. In diesem Sinne mag der Satz, daß von Bach nichts ausgehe, sondern alles nur auf ihn hinführe, mit guten Gründen bezweifelt werden. Seine Vorbildsammlungen für Klavier und Orgel haben fürwahr ununterbrochen ihr Erziehungswerk ausgerichtet, zu Lebzeiten Bachs wie nach seinem Tode. Weshalb die hieran geschulten Musiker so lange im Hintergrunde verblieben, ist eine andere Frage, auf die nur die Geschichte Antwort geben kann. Im Leben und Schaffen Bachs spiegelt sich die bewegte Krisenzeit wider, in die er hineingestellt war. Nicht in gerader Linie, sondern mit vielen Abbiegungen und Umwegen wird das Ziel erreicht, das ihm schon früh vorschwebte, aber gelegentlich durch den überwältigenden Eindruck der neuen künstlerischen Anregungen verdunkelt zu werden schien: die "regulierte Kirchenmusik zu Gottes Ehren". Den wichtigsten Einschnitt im Leben und Schaffen des Kirchenmusikers Bach bedeuten daher jene fünfeinhalb Kapellmeisterjahre am Köthener Hof, die fast wie eine Preisgabe des ursprünglich erlebten Auftrags anmuten: vom 33. bis zum 38. Lebensjahre, in der fruchtbarsten Manneszeit, kaum ein kirchliches Werk! Statt dessen in ununterbrochener, gewaltiger Folge die Schöpfungen für Klavier, Kammermusik und Orchester, auf denen heute der Weltruhm des Instrumentalkomponisten Bach beruht. Vor dieser Köthener Zeit (Ende 1717 bis Mitte 1723) liegen die Lehr- und Wanderjahre, die in der Epoche junger Meisterschaft zu Weimar gipfeln; nach ihr die siebenundzwanzig Jahre des Leipziger Thomaskantorats.

Über den Weimarer Werken, namentlich der letzten Jahre (1714 bis 1717), liegt der zauberhafte Glanz und die Frische genialer Jugend. Sie bringen den entscheidenden Durchbruch zur Fülle der eigenen Gesichte und lassen die Urkräfte spüren, aus denen die Bachsche Musik emporwächst. Zwei Bezirke sind es, in denen die schöpferische Kraft sich sammelt und die ersten großen Würfe gelingen: Orgelmusik und Kirchenkantate. Überschaut man das erhaltene Werk, so zeigt sich alsbald, daß Bach von der Orgelbank herkommt. Nur auf diesem Felde läßt sich eine reiche, stetig verlaufende Entwicklung an Hand zahlloser Dokumente nachweisen. Dagegen verraten die Kirchenstücke ein immer wiederholtes Ansetzen und Versuchen neuer Möglichkeiten, ohne eine Linie streng einzuhalten. Gerade die frühen Kantaten Bachs verdeutlichen jedoch besonders eindringlich die Grundspannung seines musikalischen Denkens und die Quelle seiner Melodiesprache. Immer wieder stellt er die eigentlich tragenden Werkteile auf den Urgegensatz des feierlich gemessenen Chorals –Cantus firmus – und einer dramatisch erregten oder inbrünstig ausdrucksvollen Solostimme. Der Choral als Gerüst, Sinnbild der Glaubenstradition, des festen Gebäudes der Kirche – über ihm [102] mit leidenschaftlicher Rede die Einzelstimme, unruhevoll bewegt, doch stets bezogen auf den Cantus firmus und von seiner gewaltigen Ruhe getragen! Es ist die Urspannung der abendländischen Polyphonie, die hier unter den Händen eines in Jahrhunderten lebenden Meisters wieder ans Licht drängt – als erwachte in ihm eine Erinnerung an das "Organum" der Gotik mit seinem Choral Cantus firmus in gewaltig dröhnender Grundstimme, von jubilierenden Solodiskanten überglänzt. Bachs "Organum" weicht freilich in wesentlichen Zügen von seinem gotischen Vorgänger ab. Ihm liegt nicht der Gregorianische Choral, sondern das Gemeindelied des Luthertums zugrunde, und vor allem folgt die Gestaltung der Solostimme veränderten Gesetzen. Um ihren Wortgehalt angemessen zu vertonen, entnimmt Bach der norddeutschen Orgelchoralkunst und dem empfindsam-kantablen Violinspiel der Italiener die ausdrucksvolle "sprechende" Melodik. Sie wird unter seinen Händen zum Sinnbild und Medium der frei und gelöst sich aussingenden Einzelseele – wir stehen im Zeichen des Kampfes zwischen altlutherischem und pietistischem Geist und an der Schwelle der neuen Zeit! Damit ist der Empfindungsbereich genannt, der in den Weimarer Kantaten die künstlerisch großartigste und eindringlichste Aussprache erfahren hat. Meist handelt es sich um Dichtungen des Weimarer Konsistorialrats Salomo Franck, die mit besonderer Vorliebe Todes- und Jenseitsgedanken, Weltflucht und Traum der Seligkeit ausmalen. An diesen Vorwürfen hat Bachs schöpferische Phantasie sich unvergleichlich entflammt. Ein Werk wie die Kantate "Komm du süße Todesstunde" eröffnet den Blick in ein neues Land musikalischer Seelensprache – hier erschließen sich Ausdrucksmöglichkeiten, die erst von späteren Generationen genutzt und erschöpft werden sollten. Wer den Mächten romantischer Verzauberung und Phantasiekunst nachspürt, wird immer wieder von jenen Durchbruchswerken des jungen Bach magisch angezogen. Sie bergen in sich das Geheimnis des Erstmaligen und Zukunftsträchtigen, die Ahnung eines noch Unausgesprochenen. Zusammen mit den Weimarer Kantaten bildet die Orgelmusik derselben Jahre die Quintessenz der ersten Meisterschaft Bachs. Thüringen mit dem Werk Johann Pachelbels bot den Traditionsgrund einer handwerklich sicheren, von schlichter Frömmigkeit getragenen kirchlichen Orgelkunst; Norddeutschland mit Dietrich Buxtehude und Georg Böhm die gewaltig-virtuose Ausformung des raumdurchflutenden Orgelklanges und die inbrünstig-expressive Steigerung der überlieferten Choräle zu Solovortragsstücken des Organisten. Hier bewährt sich zum erstenmal die Bachsche Kraft der Synthese und sein elementares Verlangen nach Einheit des Werkes. Ein Charakter, ein "Affekt" soll jedes Stück Musik von Anfang bis Ende erfüllen – zum Zeichen dessen Einheit der Motive und strenge Durchführung der Hauptgedanken! Besonders die Probleme des Basso ostinato und quasi ostinato fesseln den Orgelkomponisten Bach: über einem stets wiederkehrenden Baßthema ein freies Werk aufzutürmen, rhythmische Abschnitte [103] reihenweise zu entfalten, eine Melodie mit gleichbleibenden Figurenketten zu kontrapunktieren. Den ersten Abschluß seiner Arbeit am Orgelchoral bildet das "Orgelbüchlein" vom Jahre 1717, als Vorbild und "Anleitung" für den "anfahenden Organisten, auff allerhand Arth einen Choral durchzuführen" – 46 kurze Stücke mit liedhaftem Cantus firmus meist in der Oberstimme, aber höchst kunstreich mit malenden und expressiven Begleitstimmen streng einheitlichen Charakters versehen. Weiträumiger und imposanter erklingen die freien Orgelstücke der Weimarer Zeit, auch sie Werke des Durchbruchs, mit denen der Inbegriff Bachscher Orgelmusik verwirklicht ist. In diesen Fantasien, Tokkaten, Präludien und Fugen erscheint zum erstenmal die Fülle italienischer Konzertanregungen aufgefangen und schöpferisch umgewertet. Bezeichnend genug, daß Bach die neue künstlerische Welt auf dem Tasteninstrument, durch Übertragung von Originalen und freie Nachgestaltung, für sich erschließt und erobert! Nun verwandelt sich die kantable Violinthematik der Italiener in lapidare, wie aus Quadern geschichtete Orgelfugenthemen, das dramatisch-dialogische Prinzip des "Concerto" in die großartige Kontrastfülle des virtuosen Doppelmanual- und Pedalspiels mit Echowirkungen, Solo- und Tuttigruppen – das Ganze reguliert durch raumgliedernde und raumbeherrschende Harmonik. Schon hier zeigt sich, daß der deutsche Meister das neue Pathos italienischer Tonraumphantasie und Klangdramatik von Grund auf beherrscht und mit gesteigerter Wucht fortsetzt. Ein Werk wie die F-dur-Tokkata mit dem breit gelagerten Orgelpunktkanon des Anfangs und der himmelstürmenden Dynamik des zweiten Teils läßt an musikalischer Urkraft, an Energie der Formung und Mächtigkeit des Atems jedes Vorbild weit hinter sich. Die großen Konzerte der Köthener Jahre brauchten nur in der Sprache des Orchesters auszudrücken, was an der Orgelbank bereits erprobt und durchgestaltet war – die entscheidende Arbeit aber ist dort geleistet worden. Ende 1717 folgte Bach, von den inzwischen veränderten Weimarer Zuständen unbefriedigt, einem Ruf des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen. Der Hof war reformiert, bot also einem lutherischen Kirchenmusiker keine Betätigungsmöglichkeit. Wenn Bach trotzdem glaubte, hier in seine endgültige Lebensstellung einzurücken, so könnte es fast scheinen, als sei für ihn der Endzweck seiner Kunst schwankend geworden und als Ideal das freie Schaffen des Hofmusikers und Kapellmeisters an die Stelle des kirchlichen Dienstes getreten. Ein so schroffes Entweder-Oder hieße jedoch das Wesen der Bachschen Persönlichkeit und seine Grundauffassung der Musik verkennen. Gewiß drängte es ihn zu Beginn der Köthener Jahre, tiefer den Geheimnissen seiner Kunst nachzuspüren, ihre Gesetze zu erforschen, sich über das Neue, das aus der Fremde herüberdrang, endgültig Rechenschaft abzulegen und es in die mühsam erarbeiteten Grundlagen der eigenen Kunst einheitlich und restlos einzufügen. Aber auch wenn Bach sich in die Bezirke reiner Instrumentalmusik zurückzieht, bedeutet dies niemals Anerkennung einer [104] absoluten, um ihrer selbst willen betriebenen Kunst. Seine Instrumentalwerke sind stets Sinnbild und Gleichnis; sie stehen im Dienst einer Weltenschau, deren Mittelpunkt unverrückbar die Majestät und gesetzgebende Macht Gottes bildet. Aufschlußreich genug ein Satz, den er seinen Schülern im Generalbaßunterricht diktierte und der auch für diese handwerkliche Grundlage alles Musizierens den Endzweck nachdrücklich festlegt: "...und soll wie in aller Music, also auch des Generalbasses Finis und Endursache anders nicht, als nur zu Gottes Ehre und Recreation des Gemüts seyn. Wo dieses nicht in Acht genommen wird, da ists keine eigentliche Music, sondern ein Teuflisches Geplerr und Geleyer." Sucht man den Mittelpunkt, von dem aus das Schaffen der Köthener Jahre seine Einheit empfängt, so stößt man auf jene Auseinandersetzung Bachs mit den Grundfragen seiner Kunst, die sich in den großen Lehrwerken für Klavier schöpferisch kundgibt. Ihre Keimzelle bildet das "Clavierbüchlein" für den heranwachsenden ältesten Sohn Wilhelm Friedemann. Aus dieser Sammlung sind die Inventionen, die Präludien und Fugen des "Wohltemperierten Klaviers" und anschließend auch die Suiten herausgewachsen und später zu Zyklen abgerundet worden. Was Bach in den Lehr- und Vorbildwerken zunächst geben will, ist eine Einführung in die Musik, ihren Organismus und die Gesetze ihrer Entfaltung. Aber unter seinen Händen wächst sich die "Einführung" zu wahrhaften Meisterwerken aus, in denen die Einsicht des Lehrers, von schöpferischer Phantasie beflügelt, sogleich das Letzte und Feinste ausspricht, was in diesen Formen überhaupt mitgeteilt werden kann. Da steht die Reihe der Präludien, wie sie später ergänzt und in den ersten Teil des "Wohltemperierten Klaviers" übernommen wurde: Vorbilder, wie Musik nach alter und nach neuer Art in Gang gesetzt wird. Die einen heben mit einer charakteristischen Spielfigur an, steigern sich, wie von geheimnisvoller Kraft getragen, zu einem Höhepunkt, brechen kurz ab und scheinen gleichwohl fortzuklingen, als Weltenharmonie, die dem menschlichen Ohr unhörbar bleibt. Daneben stehen Muster für die neue Art, Musik zu formen: übersichtliche Teile, in logischem Aufbau und symmetrischer Ordnung aneinandergereiht und fortgesponnen, zum Schluß wieder in den Anfang zurücklaufend. Hier wird Musik auf menschliches Maß verkleinert, dem Zuhörer dargeboten und gleichsam in den Griff gegeben, damit er sich an ihrer Gliederung und Harmonie erfreue. Auch die Reihe der "Inventionen" lehrt diese Grundlagen und führt den Schüler ein in den Umgang mit zwei und drei "obligaten", organisch gewachsenen und ineinandergreifenden Stimmen, deren mikrokosmische Verknüpfung die Ordnung des großen Weltalls wunderbar spiegelt. Dann die Fugen! Bach gilt als größter Meister der Fuge. In Wahrheit müßte man ihn eher den Retter und letzten Erhalter der altehrwürdigen Form nennen, die zu seiner Zeit bereits dem Untergang verfallen war. Sie bildete von jeher die eigentlich symbolische Musikform, Spiegel und Sinnbild einer Weltenharmonie, [105] in deren Kreise dem Menschen nur eine bescheidene Rolle zukam. Das mußte ihr in dem Augenblick zum Verhängnis werden, als die Blickrichtung des Künstlers sich immer entschiedener dem Menschen und seinen "Affekten" zuwandte, als nicht mehr das unendliche Strömen der Musik und seine kunstvolle Gliederung in polyphone Stimmen, sondern immer ausschließlicher die begrenzte, überschaubare, menschlich sprechende und rührende Melodie zum Grundmaß und Wert aller künstlerischen Leistung erhoben wurde. Schon die Altersgenossen Bachs, die dem neuen Geschmack beweglich nachspürten und sich vom Oberflächenstrom der Zeit tragen ließen, eiferten mit Johann Mattheson gegen die "künstlichen Fugen und ausgeklaubten Partiten", um desto lauter in den Lobpreis der rührenden und herzbewegenden Melodie einzustimmen. Ließ sich unter diesen Umständen die Fuge überhaupt noch verteidigen oder gar retten? Schien sie nicht einer versinkenden Zeit anzugehören, dem Untergang endgültig verfallen? Hier bemerkt man zum erstenmal, wie entschlossen Bach sich mit aller Macht der Zeit entgegenstemmt, wo es gilt, eine von ihm aus Tradition und Gesinnung hochgeschätzte, ja unantastbare und bedeutungsschwere Form zu bewahren. Er unternahm es, indem er der Klavierfuge diejenigen Kräfte zuführte, die das Zeitalter entdeckt und in den Mittelpunkt gerückt hatte. Zunächst den einheitlich regulierten, weitausgreifenden und immer wieder zur Mitte zurückschwingenden harmonischen Bauplan. Damit wurde die Fuge zum harmonisch-polyphonen Raumkunstwerk, durch klangliche Stützpfeiler und lockere Zwischenspiele planvoll gegliedert, ein Abbild des "Concerto" mit seiner weiträumigen, durch Tutti und Solo verwirklichten Harmoniebewegung. Als Zweites prägte Bach eine neue Art des Fugenthemas: den scharf profilierten Anfang, der einen charakteristischen "Affekt" in sich barg und ihn von Stimme zu Stimme das ganze Stück durchfluten ließ. So wird die Fuge, vor allem die Klavierfuge, unter seinen Händen zu einer Art von Charakterstück, dem der Bereich des Menschlichen nicht mehr fremd bleibt, mag auch das unveränderte Gesetz des polyphonen Aufbaues den Ursprung und Sinn der Form unerschütterlich bewahren. All diese Prägungen sind für das Tasteninstrument gedacht, auf dem sich die handwerklich gerichtete Kunst Bachs am unmittelbarsten auswirken konnte. Der Haupttypus des Klaviers der Bachzeit, das von ihm ohne Zweifel bevorzugte Cembalo, ist noch "Instrument" im eigentlichen Sinne: ein Werkzeug, das der Spieler handhabt und bedient, indem er die Tasten mit gleichmäßig zugreifender Energie durchdrückt. Die abstufbare Dynamik des späteren Hammerklaviers, sein nuancenreiches, persönlich-beseeltes Spiel hat hier noch keine Stätte. Daß der gleichmäßig-klare, aber auch scharfe Ton des Cembalos Bach nicht voll befriedigt haben muß, deutet sein Entwurf eines "Lautenklavizimbels" an – bezeichnend aber, wie er den Cembaloton nicht im Sinne der freien Dynamik des Hammerklaviers zu erweichen sucht, sondern ihn nur abdämpft, gleichsam verhüllt und dem zarteren Klang von Laute und Viola d'amore annähert. [106] Auch in der Kammermusik, deren Hauptschöpfungen in die Köthener Zeit fallen, weist Bach dem Tasteninstrument neue Aufgaben zu. Nach bisherigem Brauch hatte es den Generalbaß darzustellen und durch dessen Grundgewalt die einzelnen Spieler zusammenzuschließen. Bach bevorzugt die "obligate" Führung des Cembalos: er beteiligt es durch Ausarbeitung der Oberstimmen am Dialog des Spieles, wie es in der späteren Klavier-Kammermusik der Klassiker selbstverständlich werden sollte. Vielbewunderte Gipfelleistungen erreicht seine Kammermusik in den Solosonaten für ein einziges Melodieinstrument, für Violine, Violoncello und Flöte. Hier zeigt sich in großartigster Form, wie Bachs Tonsprache nicht auf eingänglich-abgerundete Melodik, sondern auf die Mächtigkeit des inneren Stromes und die Energie der harmonischen Raumbeherrschung gegründet ist. Um das unaufhaltsame Fluten der inneren Tonfülle zu versinnlichen, bedarf es auf dem Melodieinstrument nur einer skizzenhaften Andeutung der Polyphonie durch Klangbrechungen mit heraustretenden Spitzentönen oder gleichmäßig fortschreitendes Figurenspiel. So wird die Phantasie des Hörers gleichsam aufgefordert, die wahre Gestalt des im Klang nur Angedeuteten um so freier und riesenhafter zu ergänzen.

Schließlich die Konzertmusik der Köthener Zeit. Ihre Besetzung bleibt im Rahmen des Kammermusikalischen, aber wie versteht es der Schöpfer der "Brandenburgischen Konzerte", das italienische Vorbild an Farbigkeit, Pracht und Pathos zu übertrumpfen! Bachs Orchesterklang benutzt die Möglichkeiten des deutschen Stadtpfeiferwesens mit seiner bunten Mischung von Bläser- und Streicherfarben. Das helle, hohe Clarinregister der Trompete, die schalmeiartige Oboe und Oboe da caccia, Blockflöten und Hörner, der gedeckte und süße Ton von Viola, Gambe und Viola d'amore vertreten die altertümliche, charakteristisch-farbenreiche und doch still in sich ruhende Klangwelt des Barock, die durch den energievollen Ton des italienisch-französischen Streichorchesters, die ausdruckshaft-bewegliche Querflöte und kantable Solovioline ergänzt wird. Vor allem aber ist es wiederum das Klavier, dem Bach auch im Konzert eine wichtige Rolle zuweist. Es bildet im "Concerto grosso" zusammen mit Melodieinstrumenten die Solistengruppe oder feiert in den Originalwerken für zwei und drei Cembali mit Streichorchester seine Triumphe. Soloklavierkonzerte pflegte Bach selbst zu spielen und improvisierend auszugestalten; infolgedessen sind die Niederschriften skizzenhaft und zudem nur Übertragungen von Violin- oder sonstigen Streicherkonzerten.

In diesen beiden Jahrzehnten ist die unübersehbare Reihe der Bachschen Kirchenwerke entstanden: fünf volle Kantatenjahrgänge, jeder mit etwa sechzig Kompositionen für die in Leipzig musikalisch ausgeschmückten Sonn- und Feiertage, dazu die berühmten Großwerke zu besonderen Anlässen: Johannes- und Matthäuspassion, Weihnachts-, Himmelfahrts- und Osteroratorium, Magnificat und H-moll-Messe, die Motetten und die Orgelchoräle. Eine so ungeheuere Schaffensfülle war nur möglich auf Grund fester, handwerklich-sicherer Technik und eines endgültig geprägten, persönlichen Stils, der in der Tat während der Leipziger Zeit auf kirchenmusikalischem Gebiet kaum noch Veränderungen oder gar Zugeständnisse an die galanten Neigungen der jüngeren Generation erkennen [108] läßt. Einzig die Orgel- und Klaviermusik verrät, daß Bach sich gegen die Zeit nicht abschloß, sondern bis zuletzt neuen Anregungen geöffnet und in stetigem Fortschreiten blieb. Als Grundbestandteile seiner vokalen, das "Wort" im religiösen Sinne verkündenden Kirchenmusik verwendet Bach – gleich seinen Zeitgenossen – Chorsätze, Arien und Rezitative, unterscheidet sich aber von allen Mitbewerbern durch die hochgesteigerte Arbeit, Fülle und einheitliche Spannkraft der in sich geschlossenen Einzelnummern. In der Regel wird die Kantate mit einer vierstimmig gesetzten Choralstrophe beschlossen, der ein kunstvoller Eingangschor mit selbständigen Instrumentalpartien die Waage hält. Großartigste Dokumente seines Glaubens hat Bach vor allem in der Spätgruppe der sogenannten Choralkantaten geschaffen. Ihre Einleitungssätze mit dem ins Übermenschlich-Riesenhafte gedehnten, gern von der Trompete gestützten Choral-Cantus firmus verklären zum letztenmal die heldische Unbedingtheit und Härte des altlutherischen Bekenntnisses. Die Arien und Duette zwischen den Chorstücken folgen der zeitüblichen italienischen Anlage in drei Teilen, mit kontrastierender Mitte und Wiederkehr des Anfangs. Dieses Schema bot die Grundlage zur einheitlichen Ausgestaltung des im Anfangsthema geprägten "Affekts" und zugleich die große Dimension, in der Bachs Tonsprache sich allein auswirken konnte. Alle genannten Werke sind liturgische Kunst in dem Sinne, daß sie dem Gottesdienst an genau bestimmter Stelle eingefügt werden und nur dort ihren Sinn erfüllen. Daran ändert nichts die "madrigalische" Neudichtung oder Umformung von Bibel- und Choraltexten für die Rezitative und Arien, wie sie zur Reifezeit Bachs üblich war, oder die gewaltige Ausdehnung der Großwerke bis zu mehreren Stunden. Beides widerspricht nicht dem Geist lutherischer Kunstauffassung, die auch in der Kunst voll ausgestalteter Kirchenmusik noch die Verkündigung des Wortes und das Werkzeug des heiligen Geistes erblickte. So sind die als Oratorien bezeichneten Großwerke von Grund auf verschieden etwa von Händels Oratorium, das als freies Werk, ohne kirchlichen Auftrag, die Hörer um sich schart und sie durch dramatische Darlegung der Ereignisse erschüttert, stärkt und aufrichtet. Bachs Oratorien und Passionen schließen sich dem kirchlichen Gedankengang und den Worten des Evangeliums – in der wunderbaren Reinschrift der Matthäuspassion hat Bach sie allein mit roter Tinte vermerkt! – aufs getreueste an, um sie von Station zu Station zu vertiefen, auszudeuten und in musikalische Stimmungswelten ausklingen zu lassen. Wenn dabei der Musiker und architektonische Gestalter Bach sein Recht fordert und in solchen Riesenwerken durch Gruppierung der Sätze, der Tonarten und Klangmischungen einen planmäßigen Grundriß verwirklicht, so ändert dies nichts am Sinn seiner Schöpfung. Auch als dramatisches Kunstwerk, als einzigartige Ausdeutung des christlichen Weltbildes mit dem Erlösungstode Jesu als alles beherrschender Mitte ist die Matthäus- [109] passion ihrem Wesen nach die Karfreitagsmusik des Gottesdienstes und nur in dieser echten Glaubensbindung recht zu verstehen und nachzuerleben.

Bemerkenswert ist hier, wie wenig Bach veröffentlicht hat: ausschließlich Klavier- und Orgelmusik, deren Hauptfolge von 1726 bis 1742 in den vier Teilen der "Clavierübung" erschien. Den Anfang machen die sechs Partiten – die alte deutsche Bezeichnung für die Suite von Tanz- und Vortragsstücken. Schon in der Köthener Zeit hatte Bach für die Hausmusik, mehr als Nebenarbeit, die sogenannten englischen und französischen Suiten geschrieben. Jetzt aber fördert auch in dieser Gattung bewußte Arbeit und überlegen gestaltende Meisterschaft gültige Vorbilder zutage, mit denen die neue Klaviertechnik Scarlattis eingedeutscht, die bisherigen Satztypen souverän zu einmaligen Charakterstücken gesteigert und dem Liebhaber alle Möglichkeiten galanten Klavierspiels eröffnet werden. "Wer einige Stücke daraus recht gut vortragen lernte, der konnte sein Glück in der Welt damit machen", bemerkt eine zeitgenössische Stimme. Mit dem Italienischen Konzert, der H-moll-Ouvertüre und den Goldbergvariationen folgten weitere kostbarste Vorbilder, deren jedes die Geschichte einer Gattung abschließt und krönt. Mitten zwischen den berühmten Klavierwerken erschien als dritter Teil der Reihe eine Orgelsammlung – ein Zeichen der immer noch engen Verwandtschaft zwischen den Tasteninstrumenten. Es sind die altlutherischen Katechismuschoräle im Orgelsatz, ergänzt durch vier Klavierduette, die (nach R. Steglichs Deutung) die vier Elemente Himmel, Luft, Wasser und Erde darstellen; das Ganze wird umrahmt von dem großen Es-dur-Präludium und der dreiteiligen, die göttliche Dreieinigkeit symbolisierenden Orgelfuge gleicher Tonart. Eines der lehrreichsten Zeugnisse für Bachs Kunstauffassung! Auch weiterhin beschäftigt ihn der Orgelchoral, wie überhaupt die handwerklich-vertraute Klavier- und Orgelkunst bis zuletzt die Auseinandersetzung mit den neuen Zeitströmungen erkennen läßt. Gewisse Sätze in den Goldbergvariationen, im 2. Teil des "Wohltemperierten Klaviers" (1744), oder auch die späten Orgelpräludien und ‑fugen in H-moll und E-moll zeigen sein Bemühen, die kontrapunktische Fülle und Pracht des Satzes zu feinster Durchsichtigkeit aufzulichten, die Stimmen in leichter Rokoko-Ornamentik ausschwingen zu lassen und seinem straffen, weiträumigen Melodiestil die neue Empfindsamkeit einzufügen. [110] Die ununterbrochene Folge dieser großen Instrumentalschöpfungen für Klavier und Orgel verdichtet sich gegen Ende des Lebens zum eigentlichen Spätwerk, mit dem Bach das letzte Geheimnis und Bekenntnis seines Künstlertums in symbolischen Formeln ausspricht. Nicht mehr vor der Gemeinde, der er als musikalischer Verkünder des Glaubens in langen Jahren gedient hatte – ihr galt sein Ideal nichts, sie verhielt sich gleichgültig oder gar ablehnend zu seiner künstlerischen Arbeit. Weshalb hier mehr als das Notwendigste tun, was die Amtspflicht vorschrieb? Bach schuf die letzten Kompositionen für sich selbst im Angesicht seines Gottes, für die wenigen "wahren Kenner", deren Urteil ihn ermutigte, und für eine künftige Zeit, die seinen unerschütterlichen Glauben wieder verstehen würde. Überzeugt, hiermit den Auftrag seines Lebens zu erfüllen, ließ er diese Werke nicht als Handschrift im Arbeitspult, sondern übergab sie der Welt sogleich im Druck: die letzten Orgelchoräle, das Musikalische Opfer für Friedrich den Großen, und die "Kunst der Fuge". Um das Gleichnishafte der späten Instrumentalwerke zu verdeutlichen, braucht nur an den dritten Teil der "Clavierübung" (1739) erinnert zu werden – er zeigt, in welchen Bahnen sich das Denken Bachs bewegt, wenn er der wortlosen Musik Erkenntnisse von letzter Gültigkeit anvertraut. Was beim Betrachten der Alterswerke sogleich auffällt, ist die Herrschaft der dichtesten, strengsten Formen: des Kanons und der Fuge. Ihr überpersönlicher Charakter, der nur das Gesetz der Musik selbst, nicht die Willkür freien Schöpfertums zum Ausdruck bringt, mußte Bach in besonderem Maße geeignet erscheinen, sein letztes Vermächtnis aufzunehmen. Aber sein Ziel ist nicht die in sich ruhende Vollendung tönender Form. Er will das Reich des Menschen, dargestellt durch Melodie, Charakterthema oder affekterfüllte Motivik, zum überpersönlichen Weltgesetz in ein sichtbares und sinnbildliches Verhältnis bringen. Dieses Gesetz aber ist eins mit der göttlichen Allmacht und alles durchströmenden Gnade, von deren Offenbarung der altlutherische Choral kündet. So geht Hand in Hand mit der Arbeit an den letzten instrumentalen Großwerken die erneute und vertiefte Beschäftigung mit dem Orgelchoral und überhaupt mit der Orgelmusik. Bach überprüft sein ganzes Orgelschaffen, gibt den Weimarer Jugendwerken die endgültige Form, beginnt mit einer Neuordnung und Überarbeitung seiner Orgelchoräle und veröffentlicht die beiden letzten Sammlungen, die kanonischen Veränderungen über "Vom Himmel hoch, da komm ich her" und die sechs (nach ihrem Verleger benannten) Schüblerschen Choräle. Mit diesem kleinen Werk hat Bach sein letztes Wort zum Orgelchoral gesprochen. Er läßt den in unwandelbarer Gleichmäßigkeit langsam daherziehenden Choral von einer liedhaften Gegenstimme begleiten, deren periodisch wiederkehrende Absätze als "natürliche" Melodiegliederung wirken und so das kleinere Maß des Menschen versinnbildlichen. Hier drängt jene Urspannung der Bachschen Polyphonie abermals ans Licht, die in den Jugendkantaten mit [111] stürmischem Affekt durchlebt worden war – jetzt aber wortlos, in der reinen Symbolsprache der Musik, die in strenger Dreistimmigkeit, ohne jede Zutat, das Gesetz des Ewigen und Vergänglichen in ihren Tönen spiegelt. Die beiden letzten instrumentalen Großwerke Bachs sind hervorgegangen aus seiner von jeher gleichnishaft empfundenen Begegnung mit Friedrich dem Großen. Bei seinem Besuch in Potsdam (1747) erhielt der Musiker vom König ein Fugenthema zur Improvisation; dieses "recht königliche Thema" hat Bach nach der Rückkehr zu vollkommener Ausarbeitung gereizt. Er übersandte dem König die Niederschrift der improvisierten Fuge und einige Kanons über das Thema als ersten Teil eines "Musikalischen Opfers", dem bald ein noch reicherer Abschluß folgte. Bei der beziehungsvollen Ausgestaltung der einzelnen Sätze dürfte der Plan eines großen zyklischen Werkes entstanden sein, das in erschöpfender Darstellung aller Möglichkeiten polyphoner Stimmenverknüpfung "die Kunst der Fuge" vorbildlich lehren sollte. Mit diesem erst in jüngerer Zeit aus trauriger Verkennung und Verschüttung neuentdeckten und nicht genug zu bewundernden Endwerk hat Bach im Angesicht des Todes sein letztes "Vorbild" geschaffen – eine wahrhafte "Kunst der Fuge" und zugleich den krönenden Schlußstein eines Zeitalters der Musik, das mit der altniederländischen Polyphonie des 15. Jahrhunderts begann. Die letzte Großfuge, die in einem vierthematigen und in allen Stimmen spiegelbildlich umkehrbaren Satz gipfeln sollte, bricht an der Stelle unvollendet ab, wo Bach als drittes Thema seinen Namen b a c h als Werkzeichen des Meisters einführt. Der Tod setzte seinem Schaffen das Ziel. Unvergänglich aber leuchtet aus seinem Werk das Urbild deutschen Künstlertums: ein Leben voll Kampf und Arbeit, das in rastlosem Dienst an dem ihm zuteil gewordenen Auftrag die höchste Meisterschaft erreicht und aus der Berührung mit dem Ewigen seine schöpferische Kraft nimmt.

|