|

[Bd. 2 S. 112]

Der große Krieg, der Deutschland in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts verwüstete, war zu Ende. Elend und menschenarm, von fremden Heeren jahrzehntelang bis aufs Mark ausgesogen, von Krankheit und Seuchen gepeinigt, zerrissen in hundert kleinere und größere staatliche Gebilde, ohne achtunggebietende Machtstellung, ein Gebilde, das sich Reich nannte und es nicht war, ohne festen Halt in seinem gesellschaftlichen und kulturellen Dasein, gefährdet auch in seinem seelischen Besitz, ohne geistigen Zusammenhalt, sogar in seiner Muttersprache bedroht, überwuchert von fremdem Geistesgut und einer wesensfremden Gesellschaftskultur – so hinterließ der große Krieg unser armes, deutsches Vaterland. Es gehört zu den größten Wundern der deutschen Geschichte, die deren wahrlich nicht arm ist, wie in diesem völlig erschütterten Volk nach dem Kriege allüberall sich ein neuer großartiger Aufbau vollzieht. Die Kraft dieses Volkes war nicht gebrochen, sie erblühte neu und wundersam. Die Länderstaaten treten das Erbe des alten sterbenden Reiches in ihrer Form an. Das Gewissen der Muttersprache erwacht, die schönsten und innigsten deutschen Kirchenlieder entstehen, die deutsche Musik wird der erhebende und erhabene Ausdruck der nicht erloschenen, nein nur gestauten seelischen Kraft des deutschen Menschen; in der Gestalt eines Leibniz scheinen sich alle Möglichkeiten des Deutschen in großartiger Weise – gleichsam als Probe und Prüfstein deutscher Geisteskraft – in einem Menschen vereinen zu wollen. Im Norden erhebt sich unter der jugendlichen Führung des bei seinem Regierungsantritt erst achtundzwanzig Jahre alten Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg in straffer politischer Neuordnung und unter mannigfachen Gefahren aus dem kleinen und machtlosen Brandenburg ein neues Staatengebilde: Brandenburg-Preußen. [113] Unter seinem Nachfolger, Friedrich I., gewinnt dieses junge, aufstrebende Brandenburg-Preußen die Königswürde und damit die Anerkennung als unabhängige europäische Macht. Gewiß ist die Unabhängigkeit noch bedroht, und nur unter Opfern ist sie zu erhalten. Die Gestalt des ersten preußischen Königs, dessen Ansehen als Staatsmann und Mensch durch die Größe seiner beiden Nachfolger zu Unrecht verdunkelt erscheint, ist in unserer Erinnerung belastet durch offensichtliche Eitelkeit und Schwäche, durch barocken Prunk und unpreußische Überladenheit. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, daß Friedrich I. seinem neuen Königtum, dessen internationale Anerkennung er durchsetzte, manche Neuerwerbungen an Land und Leuten zubrachte, daß er dem armen nordischen Lande mit der Krone einen Mittelpunkt nicht nur äußerer Art schuf, daß er und seine geistvolle Gattin Sophie Charlotte von Hannover einen Leibniz, einen Schlüter an ihren Hof fesselten. Die Universität Halle, die Akademie der Künste und die der Wissenschaften verdanken ihm ihre Entstehung. Die unersetzlichen Kunstdenkmäler eines neuen, eben preußischen Barocks sind seiner etwas unbeholfenen, aber nicht würdelosen Großartigkeit zuzurechnen. Der Sohn dieses Mannes und der klugen und gebildeten Sophie Charlotte war Friedrich Wilhelm. Er trug – bei aller Gegensätzlichkeit zu seinen Eltern – doch manches ihrer Wesensmerkmale in sich: die innere Sauberkeit und den religiösen Sinn seines Vaters, die durchdringende Geisteskraft und Unerbittlichkeit des Denkens, die seine Mutter zu einer der bedeutendsten Frauen der Geschichte machten. Weiter aber war das Blut seiner oranischen Großmutter in ihm lebendig: der nüchterne Tatsachensinn, die mitunter banausenhaft anmutende Rechenhaftigkeit seines pedantischen Wesens, die fast krankhafte Sucht zu übertriebener Sauberkeit. Mit seinem Großvater aber, dem Großen Kurfürsten, teilte er körperliche und charakterliche Eigenarten, vom plötzlich aufbrausenden Jähzorn, der auch dessen dämonischer Natur eigen war, bis zur körperlichen Wesensart. Beide starben nach einem Leben der hingebenden Arbeit, früh verbraucht, an der Hohenzollernkrankheit, der Gicht und Wassersucht: beide Opfer eines alle Kraft dem Staate hingebenden Lebens, ohne Rücksicht auf sich selbst und ohne weise Ökonomie der körperlichen Kräfte. Das Bild, das wir gemeinhin von Friedrich Wilhelm I. in uns tragen, ist das eines robusten, rücksichtslosen, auch vor Ungerechtigkeiten und Mißhandlungen nicht zurückscheuenden, oft brutalen Herrschers, der in gut gemeinter hausväterlicher Gesinnung, aber auch streng, ja tyrannisch sein Preußen regiert. Ein starker, schon im frühen Mannesalter massig werdender Körper, auch äußerlich robust, bewußt diesseitig gerichtet, sparsam, eigenwillig auch im kleinen und kleinsten, herrschsüchtig, den Genüssen der Tafel und des Bechers mit Hingabe zugetan, ein Freund des Bieres und der Tabakspfeife, ein großer und unermüdlicher Jäger, hingegeben einer rauhen, mitunter rohen Geselligkeit unter [114] Männern, ein Biedermann und doch verschlagen und mißtrauisch – so steht sein Bild vor uns. Und dieses Bild, das noch in vieler Hinsicht zu ergänzen wäre, ist nicht unrichtig. So oder ähnlich war der König. Nur daß neben dem polternden, scheltenden, alle Lebensverhältnisse regelnden, unermüdlich tätigen Landesvater, der mehr gefürchtet als geliebt wurde, immer der König stand: der König von Preußen, das noch die letzten Schäden des großen Krieges sichtbar zur Schau trug, mit einem sehr bewußten Gefühl für die Größe seiner Aufgabe; er empfand es als eine ihm geradzu auferlegte Verpflichtung, dieses Preußen, als Lenker und Erzieher seiner Untertanen, unermüdlich durch eigenes Vorbild und rastlose Tätigkeit zu verwalten, wirtschaftlich zu fördern, aber auch den Mächten der Nachbarn gegenüber zu sichern und zu stärken. All das kam bei ihm aus einem ganz tiefen und sehr einfach-klaren christlichen Grunde. Er war ein frommer, in seiner Religiosität gänzlich unerschütterter evangelischer Christ. Er war, was für die Erkenntnis seines Wesens und Wirkens wichtig ist, bei aller betonten Ablehnung der kalvinistischen Lehre der Gnadenwahl ein reformierter Protestant. Aus diesem evangelischen Grunde, vor allem aber aus seinem reformierten Christentum, kam seine eigentliche Lebenskraft und auch seine Lebensaufgabe. Die Hohenzollern waren 1613 mit Johann Sigismund zum Kalvinismus übergetreten. Ein eifriger – wenn auch dem Luthertum gegenüber toleranter – Kalvinist ist Friedrich Wilhelm zeit seines Lebens gewesen und geblieben. Aus seinem reformierten Glauben und Wesen kann man – wie aus einem Spiegel – sein Leben in seinen tieferen Gründen und Schichten ablesen und vielleicht auch deuten. Neben der reformierten Christlichkeit mögen auch Jugendeindrücke aus Holland mitgespielt haben; er liebte dieses Land, und seine Lebensform erschien ihm bis an sein Ende nachahmenswert – wollte er doch gelegentlich abdanken und irgendwo in Holland an einem stillen Ort als Privatmann in der von ihm geliebten holländischen Umwelt sein Leben beschließen. Ein erschütterndes Beispiel für seine christliche Sehnsucht, die stets im Kampf mit der Dämonie seines Wesens oder den starken Versuchungen seines kräftigen Trieblebens stand, ist sein politisches Testament vom Jahre 1722. Hier erteilt der damals Vierunddreißigjährige an erster Stelle seinem Nachfolger eine väterliche Mahnung aus seinem ganz festen evangelisch-reformierten Glauben. Gewiß ist die Zeitströmung des kleinbürgerlich-tüchtigen Pietismus jener Tage nicht unberührt an ihm vorübergegangen. Aber auch dieser Pietismus hat ja, wie wir wissen, seine sehr nahen Beziehungen zum kalvinistischen Christentum. Und die ungeheure Aufbauarbeit, die der König als sparsamer Hausvater und genialer Organisator mit der großen Tat der inneren Verwaltung Preußens, der Schöpfung eines unbestechlich-tüchtigen Beamtentums, das aus Ehre pour le roi de Prusse diente, geht auf den gleichen Grund zurück. Die Aufgabe, die er als König und Herr von Gottes Gnade auferlegt erhalten hatte, war ganz von seiner, auch in der religiösen Stimmung der Zeit liegenden inneren Haltung bestimmt, durch [115] irdisches Wirken, durch strenge und asketische Erfüllung der Pflichten dieser Welt die ewige Seligkeit zu erlangen. Zeit seines Lebens peinigte ihn die Angst, auf Erden irgend etwas zu tun oder zu unterlassen, was seine Seele gefährden könne – und wenn es die Sorge darum war, ob nicht seine allzu leidenschaftliche Hingabe an die Jagd sündhaft sein könnte. So müssen wir seine ganze Regierungstätigkeit, seine scheltende Erziehungsarbeit an seinem Volke und an seinen [116] Soldaten, aber auch seine etwas rauhe und mitunter rohe Familientyrannei sehen.

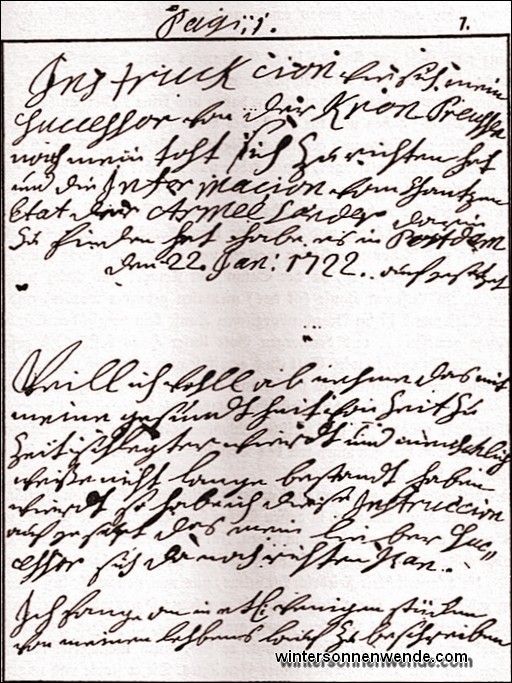

Ganz naiv steht am Anfang jenes Testaments vom Januar/Februar 1722 der Satz: "Mit Gott dem Allerhöchsten stehe ich wohl." Und dann weiter: "Alle glücklichen Regenten, die Gott vor Augen haben und keine Mätressen (oder besser zu nennen Huren) haben und ein gottseliges Leben führen, diese Regenten wird Gott mit allen weltlichen und geistlichen Segen beschütten. Also bitte ich meinen lieben Successor, ein gottseliges, reines Leben und Wandel zu führen und seinem Lande und Armee mit gutem Exempel vorgehen, nicht sauffen und fressen, davon ein unzüchtiges Leben herkommt. Mein lieber Successor muß auch nicht zugeben, daß in seine Länder und Provinzen keine Komödien, Operas, Ballets, Maskeraden und Redouten gehalten werden, und ein Greuel davor haben, weil es gottlos und teuflisch ist, da der Satan sein Tempel und Reich vermehrt werden... In Unserem Hause (ist das) niemalen geduldet worden, und von Johann Sigismund ist im Brandenburgischen Hause kein dergleichen Sünde im Schwange gewesen... und derowegen Gott Unser Haus beständigst gesegnet hat!... Tut Ihr das, so wird Gott Euch gewiß segnen und Euch nicht verlassen, wie er mich nicht verlassen und mit Macht und Kraft beständigst beigestanden hat." – Das ist die kindlich-feste Gläubigkeit, die in dieser Welt bereits dem Erwählten der Gnade für sein irdisches Wohlverhalten den Segen sichtbarlich sichern wird. Von hier gewinnen wir das Verständnis für den Menschen Friedrich Wilhelm und seine Taten. Aber vielleicht führt noch von einer anderen Seite her ein Weg zum Verständnis dieses merkwürdigen Mannes, in dessen Wesen Großes und Edles so nahe neben Abstoßendem und Allzumenschlichem liegen. Im Menschen sind ja Leib und Seele unlösbar miteinander verhaftet; so muß auch der irdische Träger dieser großen Gestalt, die Körperlichkeit Friedrich Wilhelms, uns manchen Aufschluß über sein Wesen geben können. Der König war, wie wir heute sagen würden, ein ausgesprochener Vertreter des fälischen Typs, groß, massig, in jungen Jahren schon sehr stark geworden. Vergeblich bemühte er sich, durch mancherlei körperliche Strapazen um eine Verringerung seines Gewichtes. Dieser starke und ungeheuer arbeitskräftige Mann war von einer furchtbaren Reizbarkeit, die sich mitunter in schrecklichem Jähzorn entlud. Der geringste Anlaß konnte ihn zum Zorn bringen; dann brach ein Unwetter über das mehr oder weniger schuldige Opfer herein; ohne Maß und Selbstbeherrschung schreckte er auch vor ungerechten und ehrverletzenden Schimpfworten, ja vor Mißhandlungen nicht zurück. Noch in seiner Todesstunde beichtete er dem Geistlichen: "Ich bin sehr jähzornig; im Augenblick fängt das Feuer an, in mir zu brennen, ehe ich's mir versehe; aber es ist mir auch balde leid." Und neben dem Jähzorn und dem unbeherrschten Ausbruch steht eine gelegentliche, plötzlich ausbrechende tiefe Melancholie, eine seelische Verzweiflung mit Ängsten und Sorgen um das ewige Seelenheil. Todessehnsucht erfüllt ihn [117] dann, und er wünscht die Stunde herbei, zu Gott zu kommen, "denn auf dieser Welt ist lauter nichts als Torheit". Wenn auch die Wissenschaft unserer Tage sich erst noch vorsichtig und tastend über die Zusammenhänge zwischen Körperbau und Charakter äußert, so ist dem aufmerksamen Beobachter doch vielleicht auch von dieser Seite her der Zugang zur geschichtlichen Persönlichkeit möglich. Erbbiologisch gesehen ist zu bemerken, daß Friedrich Wilhelm I. aus einer seit Generationen immer wieder erneuten Verbindung des Hohenzollernhauses mit den Welfen stammte. Das Welfenhaus aber zeigte in den nächsten und ferneren Vorfahren und "auch sonst eine wahre Musterkarte von Sonderlingen", dieser Erbgang läßt sich in späteren Zeiten bis zu den geisteskranken Bayernkönigen Ludwig II. und seinem Bruder Otto hin verfolgen. Ohne sich in den der psychiatrischen Wissenschaft vorzubehaltenden Analysen auch geschichtlicher Gestalten zu verlieren, wird man sagen können, daß der Vater Friedrichs des Großen, in dem ja dann noch einmal die welfische Blutmischung von der Seite der Mutter hinzukam, seinem großen Sohn Wesenszüge vererbte, die diesem Genie erst mit Recht den Namen "der Große" gaben. Der preußische Staat wäre ohne Friedrich Wilhelm I. nicht zu europäischer Geltung gelangt, wahrscheinlich hätte er – ohne ihn – im besten Falle ein ähnliches Schicksal wie die deutschen Mittelstaaten erlebt. Die europäische Sicherstellung Preußens als Großmacht, der Ausbau des preußischen Staates als "Wunderwerk aus abstraktem, kategorischem Pflichtgefühl, spartanischer Einfachheit und Stärke, muskelstraffer Befehlsautonomie, monumentaler Pedanterie und exakter logischer Systematik" war dem großen Friedrich nur möglich, weil er der Sohn des Baumeisters war, der den Grundstein zu diesem Staatsbau gelegt hatte. Der preußische Staatsneubau unter Friedrich Wilhelm war nichts anderes als der ins Großartige des staatlichen Lebens gehobene Ausdruck seines seelisch-menschlichen Wesens und der Eigenart seiner Gestalt. Mit Leib und Seele, mit all den Wesenszügen, die ihm in guter und weniger guter Hinsicht zu eigen waren, hat er, ein Hausvater im großen, ein fürstlicher Pedant, ein nicht immer sympathischer, grober und ungehobelter Kerl, voll Abneigung und Mißtrauen gegen den Geist und die schönen Seiten des Daseins und doch voll ehrlichen Willens und mit gutem Herzen, ernst und verantwortungsbewußt, rastlos tätig, von einer fast unvorstellbaren Arbeitskraft, ja Arbeitswut, ein Biedermann und ein Genie zugleich, dem ihm anvertrauten Staat und Volk sein eigenes Wesen aufgezwungen. Der Kampf des täglichen Lebens, die riesige – allein von ihm, dem König – geleistete Arbeit, der sein eigener Generalfeldmarschall, aber auch sein eigener Finanzminister sein wollte und es auch wirklich war, hat geradezu etwas Heroisches an sich. Aber auch die natürliche Ergänzung zu dieser heroischen Hingabe seiner selbst, auch an kleine und kleinste Dinge, die Neigung zum Idyllischen fehlt nicht. Beide Seiten, das Heroische wie das Idyllische, sind typisch für ihn. Daneben aber finden wir in ihm, bei allem königlichen Selbstbewußtsem, schlichte Natürlichkeit, eine große Neigung zur volkstümlichen [118] Lebensform, ein hausbackenes moralisches Urteil, eine fast poltrige Art, sich zu geben, viel befreiendes Lachen, aber auch einen leicht aufbrausenden Zorn, der ihn nicht immer innerlich erleichterte. Ein vielfältiges Gebilde überlagerter seelischer Eigenschaften, getragen von einem starken, arbeitskräftigen, aber früh allerlei Krankheiten und Anfälligkeiten ausgesetzten Körper voll Reizsamkeit und Reizbarkeit – so steht die Gestalt des Königs vor uns. "Seine Interessen konzentrierten sich praktisch und seelisch auf wenige Dinge, in diesen lebte er ganz, man möchte sagen, mit Leidenschaft." Auch glaubte er früh sterben zu müssen; daher die Eile und das Ungestüm, mit denen er an die von ihm geplanten Reformen heranging. Allerdings muß man sich immer vor Augen halten, daß sein stürmisches Temperament und die Ungeduld, die ihn erfüllte, ihn wohl auch ohne jene Ahnungen immer wieder zu dem von seinen Beamten gefürchteten "Cito citissime" veranlaßt hätten. Sein Mißtrauen, auch seinen engsten Mitarbeitern gegenüber, war groß. Oftmals ließ er den einen Minister

Auch seine Vorliebe für das Detail, die ihm von seinem Vetter Georg II. von England den Spitznamen "mon frère, le sergeant" eintrug, ist hier anzumerken. Sie ist geradezu ein Wesensmerkmal ähnlicher Gestalten; ohne diese Eigenschaft wäre weder die preußische Armee noch die preußische Staatsverwaltung entstanden. Friedrich, der Sohn, rühmte am Vater ganz besonders diese hingebende Liebe zum Kleinen, zur Beschreibung und Anordnung der Einzelheiten, die ihn nicht nur die Exerzierreglements des Heeres, sondern auch den Neubau der gesamten Staatsverwaltung bis ins kleinste hinein, vom Reglement des Fußexerzierens und der Bekleidungsvorschriften seiner blauen Kerls bis zur Dienst- und Strafordnung der Kammersitzungen seiner Kriegs- und Domänenräte, anordnen ließ. Diese ins Große rückende Kleinigkeitssucht, die aus einem immer wachen, aber doch noch ganz naiven Pflicht- und Verantwortungsgefühl erwuchs, ließ Friedrich den Großen von ihm sagen: "Jamais homme ne fut né avec un esprit aussi capable de détails." Nur ein solcher Mensch konnte den Staat, die Finanzen, die Armee von unten aufbauen. Er hatte den untrüglichen Instinkt dafür, daß ein solcher Neubau nicht von oben, sondern nur von unten her, von den Grundmauern aus sicher, dauernd und fest errichtet werden konnte.

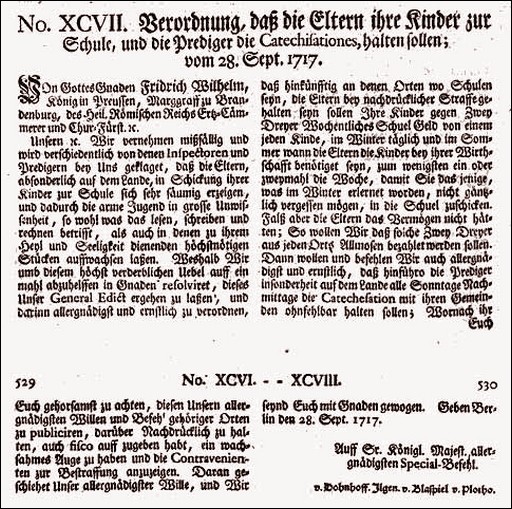

Friedrich, der erste König von Preußen, hatte mit dem Erwerb der Königskrone den Anspruch erhoben, sich den großen Mächten der Welt jener Zeit an die Seite zu stellen. Aber die Mittel, die ihm zur Durchführung dieser seiner Wünsche [119] zur Verfügung standen, waren schwach und unzulänglich. Doch es ist ein Irrtum, zu glauben, erst Friedrich Wilhelm sei der Schöpfer einer wirklich schlagfertigen Armee gewesen. Schon unter dem Großen Kurfürsten verfügte Brandenburg über ein recht stattliches, wohlgeschultes und kriegserprobtes stehendes Heer. Und auch unter Friedrich I. hatte dieses Heer, vermehrt und hervorragend geschult, auf allen möglichen Kriegsschauplätzen in West- und Südeuropa, als Hilfstruppe Österreichs in dem großen Ringen gegen die französische Machtherrschaft im Spanischen Erbfolgekrieg reichen Lorbeer erwerben können. Es konnte jedoch finanziell nur durch die Hilfsgelder eben der sogenannten Verbündeten gehalten werden, für die es außer Landes kämpfte. Zur gleichen Zeit aber war das östliche Deutschland einschließlich Preußens der unfreiwillige Kriegsschauplatz für allerlei fremde Armeen, ohne daß im Lande selbst genügend Truppen zur Abwehr bereitstanden. Die brandenburgisch-preußischen Kriegsvölker kämpften "zum Ruhme Englands, zum Schutze Hollands, zum Vorteil Österreichs". Friedrich Wilhelm, der 1711 für seinen erkrankten Vater die Regentschaft führte, hatte ganze drei Reiterregimenter und eine unzulängliche Landmiliz zur Verfügung. Mit knirschenden Zähnen mußte er zusehen, wie fremde Truppen durch seine Lande zogen. Ohne die Hilfsgelder der Mächte, für die brandenburgische Truppen kämpften, waren weder die Armee noch die Hofhaltung des prunkliebenden Königs möglich. In jenen Zeiten ist dem jungen Kronprinzen, wie wir aus seinem Briefwechsel mit dem Freund und Lehrer, dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, wissen, das Ziel seiner künftigen Regierung ganz deutlich geworden. "Wenn man in der Welt was will dirigieren, gewiß es die Feder nicht machet, wenn es nicht mit kompletter Armee souteniert wird." Ein starkes Heer, erhalten aus eigenen Mitteln des Landes, war die einzige Möglichkeit, die Unabhängigkeit des jungen Staates auf die Dauer zu gewährleisten. Deshalb war auch sein erster Entschluß nach der Thronbesteigung, aus jedem aus dem Felde heimkehrenden Bataillon ein neues Regiment zu bilden. Die preußische Armee war 1713 etwa achtunddreißigtausend Mann stark; als der König 1740 starb, war die Stärke des Heeres auf dreiundachtzigtausend Mann gestiegen. Allerdings war im gleichen Zeitraum auch die Bevölkerung Preußens von 1,6 Millionen auf 2,24 Millionen Einwohner gestiegen. Preußen war 1740 an Flächeninhalt der zehnte, an Einwohnerzahl der dreizehnte, nach Stärke der stehenden Armee aber der dritte oder vierte Staat in Europa. Die Kosten eines so großen Heeres waren erheblich. Wenn man das Heer nicht fremden Mächten gegen Entgelt zur Verfügung stellen wollte – und das Gegenteil war die Absicht des Königs –, so mußte eine völlige Neuregelung der Verwaltung, gleichzeitig aber auch der Steuer- und Finanzgebarung die Voraussetzung sein. Beide Aufgaben, die Schaffung einer zuverlässigen und schlagfertigen Armee und die Hebung der wirtschaftlichen und finanziellen Kräfte des Landes, waren nur zu lösen, wenn außenpolitisch Ruhe und Frieden herrschte. Von hier aus gewinnen wir ein richtiges Bild für die, im ganzen [120] gesehen, nicht sehr erfolgreiche und glückliche Außenpolitik des Königs. Ganz im Gegensatz zur Politik seines Vaters, der seine Truppen draußen in der Welt für Geld und politische Zusagen "Krieg ohne Politik" führen ließ und in der Heimat eine Kriegspolitik ohne Heer führen mußte, war Friedrich Wilhelms auswärtige Politik auf ganz reale, naheliegende Ziele gerichtet. Gewiß kommt hier hinzu, daß er, ein hausväterlich besorgter Herrscher ohne den eigentlichen Willen zum großen politischen Einsatz seiner Machtmittel, auch aus seinem christlichen Herzen heraus alles andere als kriegslustig, seine schöne, stolze Armee und sein mühevoll wieder in Ordnung und Wohlstand gebrachtes Land nicht den Möglichkeiten und Fährnissen eines Krieges auszusetzen sich entschließen konnte. Nachdem Karl XII. von Schweden sein Bündnisangebot abgelehnt hatte, trat er auf die Seite der Gegner des großen Schwedenkönigs und erwarb das östliche Vorpommern und damit die Odermündung. Sein Vater hatte zeitlebens zum Kaiserhause und zu Österreich gehalten, gleichgültig aus welchen Motiven. Friedrich Wilhelm stand gegen Österreich, in der Hoffnung auf Landzuwachs im Westen, wo das preußische Haus begründete Erbansprüche hatte. Erst als diese Hoffnungen sich als trügerisch erwiesen, trat er auf die Seite Österreichs. Aber auch von dort her erfuhr er Verrat und Enttäuschung. So sah er sich am Ende seines Lebens in der großen Politik schmerzlich enttäuscht; Preußen war völlig isoliert und ohne jeden äußeren Erfolg. Jedenfalls war es ihm nicht vergönnt, aber auch nach seinem Wesen nicht sein vom Schicksal bestimmter Weg, die Machtmittel, die er geschaffen hatte, für das Ziel einzusetzen, das er schon 1722 in jenem politischen Testament als die Aufgabe der Zukunft Preußens bezeichnet hatte: die Ansprüche durchzusetzen und die Länder herbeizuschaffen, die seiner Meinung nach seinem Hause von Gott und von Rechts wegen zugehörten. Er war ein Vorläufer und mußte sich mit der Aufgabe stiller Aufbautätigkeit begnügen. Die Errichtung einer so großen Militärmacht war an geordnete finanzielle Verhältnisse, an die Steigerung der inneren Kräfte des Landes gebunden. Diese Voraussetzungen aber konnten nur nach schweren Kämpfen und Auseinandersetzungen mit dem eigentlichen Regenten der einzelnen Landesteile: den Ständen, geschaffen werden. Ohne Zentralisierung und Vereinfachung der Staatsverwaltung, die als solche ja erst eigentlich geschaffen werden mußte, war dieses alles nicht durchführbar. Das neue stehende Heer war schon im alten Brandenburg des Großen Kurfürsten der einzige wirkliche reale Machtfaktor des Herrschers gewesen, in ihm und im Kampf um seine Erhaltung erwuchs zum ersten Male ein "die rein zufällige Verbindung der Personalunion überwindendes Bewußtsein der Zusammengehörigkeit aller kurfürstlichen Lande". Die Aufrechterhaltung des Heeres und die Kosten, die es verursachte, mußten die Stände in regelmäßigen Abständen bewilligen. Und so, wie schon der Große Kurfürst einen zähen, nicht überall erfolgreichen Kampf um dieses Heer mit den Ständen seiner verschiedenen [121] Landesteile geführt hatte, setzte Friedrich Wilhelm den Kampf um die politische Machtstellung mit den Ständen, in Sonderheit mit dem Adel seiner Lande, fort. Er siegte in diesem Kampf. Nicht nur daß es ihm gelang, in Ostpreußen eine allgemeine Grundsteuer, den Generalhubenschoß, nach einigermaßen gerechten Grundsätzen durchzuführen – aus diesem Kampf stammt das berühmte Wort von der Stabilisierung der Souveränität wie ein rocher de bronze –, er setzte in den übrigen Landesteilen trotz heftigen Widerstandes des grundbesitzenden Adels die Ablösung der alten, noch an den Lehnsgütern hängenden, längst hinfällig gewordenen Ritterdienste gegen jährliche Zahlung von vierzig Talern für jedes Lehenspferd durch. Und er schuf hierdurch die sichere finanzielle Grundlage für die immer steigenden Bedürfnisse von Staat und Armee. Darüber hinaus gelang es ihm, den Adel für den Staat zu positiver Dienstleistung zu gewinnen. Der Adel ist seitdem in Preußen als politischer Nebenbuhler der fürstlichen Gewalt ausgeschaltet. Sonst wäre wohl auch Preußen der Klassenherrschaft des Landadels verfallen, wie wir sie zum Schaden der Gesamtheit überall in Schweden, [122] in Dänemark und in Polen feststellen können. Nur ein "so hartes und unerschrockenes Regiment, das mit dem Instinkte des praktischen Genius nach den rechten Leuten und nach den rechten Maßregeln griff, nur ein so impulsives, so ganz furchtloses, so ganz auf den Zweck der staatlichen Macht gerichtetes Fürstenregiment konnte für Generationen die Staatsleistung so auf die Höhe idealer Aufgaben erheben". So urteilt einer der besten Kenner der preußischen Geschichte jener Tage, Gustav Schmoller. Er ist es auch, der Friedrich Wilhelm den größten inneren König Preußens genannt hat. Denn neben dem Heere, dessen Offizieren und Mannschaften er preußisches Wesen, Pflichtbewußtsein und ehrliebende Hingabe an den Dienst eingepflanzt hatte, hat er – und niemand anders – den preußischen Beamten geschaffen: treu, unbestechlich, ein Diener des Fürsten und des Volkes zugleich, bescheiden, in dem Bewußtsein, nicht für Geld, sondern aus Ehre, "mit Leib und Leben, mit Hab und Gut, mit Ehre und Gewissen" – wie der König selbst verlangte – zu dienen. Und neben diesem Beamtentum, das bis auf unsere Tage durch alle dunklen und schweren Zeiten hindurch der eigentliche Träger des Staates und des Staatsgedankens geblieben ist, hat er das einfach-geniale Gerüst einer staatlichen Verwaltungsorganisation geschaffen, das bis ins neunzehnte Jahrhundert und, wenn auch in anderer Form, noch darüber hinaus Geltung gehabt hat. Nicht ohne Anregung seines ihm wesensverwandten Freundes, des alten Dessauers, hat er in kühner Eingebung und kurz entschlossen einen ganz neuen, einheitlichen Verwaltungsaufbau mit dem Generaldirectorium an der Spitze geschaffen. Die Instruktion, die Friedrich Wilhelm dafür ausarbeitete, ist ein Musterwerk in ihrer Art, ein Spiegelbild der herrschenden merkantilistischen Wirtschaftspolitik, und eines der ganz großen Dokumente preußischen Verwaltungsgeistes und preußischer Staatskunst. Noch bewahrt das Geheime Staatsarchiv den viele Bogen umfassenden eigenhändigen Entwurf des Königs, den dieser in der Abgeschiedenheit des Jagdschlosses Schönebeck in wenigen Tagen selbst mit seiner großen, etwas flackrigen Handschrift ganz allein, ohne Rück- und Zwiesprache mit einem seiner Minister, niederschrieb. Auch hier stellt man staunend fest, wie klar und einfach seine Auffassung von den Bedürfnissen des modernen Staates war und wie er mit sicherem Instinkt die äußeren Lebens- und Arbeitsformen dieses jungen, neuen Gebildes gestaltete, dem die Zukunft gehören sollte. Es ist die "Verfassung" des Staates des achtzehnten Jahrhunderts schlechthin, die Grundlage der staatlichen Organisation, unter der auch wir in mancher Hinsicht heute noch leben, die da in der Abgeschiedenheit des Schönebecker Jagdschlosses vom König in stiller, persönlichster Arbeit, wie mit fliegender Hand, aus der klaren und plastischen Auffassung und der intimsten Kenntnis der Bedürfnisse des werdenden absoluten Staates, niedergeschrieben wurde.

Am Ende der Regierungszeit des Soldatenkönigs bestand etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung Preußens aus eingewanderten Kolonisten oder ihren Nachkommen. Sie brachten aus ihrer Heimat, der sie zumeist aus Glaubensgründen entsagen mußten, mancherlei neue Fertigkeiten und Fähigkeiten mit und haben einen gewichtigen Anteil genommen an dem Werden preußischen Wesens und preußischer Prägung, wie es seitdem in der Welt sichtbar geworden ist.

In den Jahren 1713–1740, eben unter der Regierung Friedrich Wilhelms I., hat der Preußische Staat "das scharfe und harte Gepräge empfangen, das ihm eigentümlich geblieben ist". Das Bild des großen Königs, das im geschichtlichen Bewußtsein unseres Volkes fortlebt, ist nicht immer gerecht. Wer in ihm nur den "Soldatenkönig" sieht, der den Krückstock schwingt und voller Marotten aus Freude am Soldatenspiel in seine langen Kerls vernarrt ist, wer in ihm nur den despotischen Tyrannen seines Volkes und seiner Familie sieht, ist weit entfernt davon, dem Menschen Friedrich Wilhelm oder gar dem Staatsmann und König gerecht zu werden. Preußen und preußisches Wesen – und das ist mehr, als man mit Worten darüber aussagen kann – hat durch ihn seine erste und eigentümliche Prägung gefunden. Die Welt ist seitdem um eine besondere Art, zu leben, zu dienen und, falls es not tut, auch zu sterben, reicher.

|