|

[Bd. 2 S. 404]

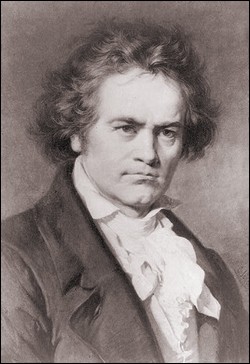

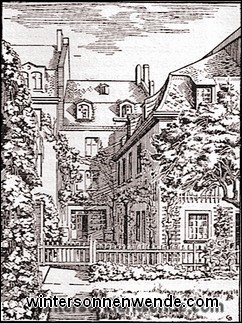

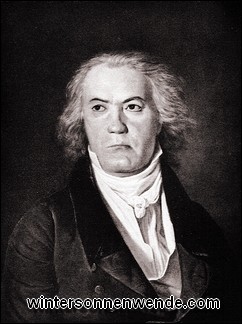

Der wunderbarste Musikgenius nach Sebastian Bach ist als Kind einer Musikerfamilie in Bonn zur Welt gekommen, unter einer Dachluke, in einer Mansarde, die heute kein Mobiliar mehr enthält. Als Geburtstag gilt mit einiger Wahrscheinlichkeit der 16. Dezember 1770. Die Beurkundung der Taufe durch die Remigiuspfarre – den 17. Dezember – ist erfreulicherweise vorhanden. Bonn war damals Gebiet des geistlichen Kurfürstentums (Erzbistum Köln), das dann die späteren politischen Ereignisse, mit dem Auftakt der französischen Revolution, dem Siegerschritt des Korsen und der Ausbreitung Frankreichs bis an die Rheingrenze, einfach hinwegfegten. In diesem katholisch-gläubigen und doch wieder sehr weltlichen Bonn wurde 1733 ein aus den österreichischen Nieder- [405] landen stammender, aus Mecheln gebürtiger Ludwig van Beethoven ansässig; er erwarb die Stellung eines Hofmusikus und seit 1761 die eines Kapellmeisters. Der Hofmaler Radoux hat das Bild dieses kleinen, kräftigen Mannes und hochgeschätzten Künstlers in Farben aufgefangen, die hinreißend lebhaften und schönen Augen sind bemerkenswert, und man weiß, daß der berühmte Enkel, dessen Augen mit noch stärkerem Bann jeden in Schach hielten, das Porträt des Großvaters mit abgöttischer Liebe bei sich bewahrte. Die Frau dieses Großvaters Ludwig war eine Rheinländerin: Josepha Poll. Es ist, beschworen durch die Auswüchse des Weltkrieges, versucht worden, die Deutschstämmigkeit des deutschen Tonheros Ludwig van Beethoven anzuzweifeln. Die heutigen Belgier haben unsern klassischen Meister, da er eigentlich Flame sei, für sich beansprucht. Das ist jedoch als irrig zurückzuweisen. Bis auf diesen aus Mecheln hergewanderten Großvater Ludwig waren sämtliche Großeltern rein deutsch. Auch in der "Reihe der acht Urgroßeltern väterlicherseits und mütterlicherseits" läßt sich "das völlig überwiegende deutsche und rheinische Blut unseres großen rheinischen Tonkünstlers" verfolgen. Man hat sogar aus dem 15. Jahrhundert eine Beziehung des Namens "Bethove" zu Hamburg entdeckt. Mag der junge Beethoven in seiner Bonner Zeit wegen seiner schwarzbraunen Gesichtsfarbe der "Spaniol" geheißen haben (wobei zu vermuten ist, daß man mit dieser Bezeichnung eher an die Herkunft aus den einstigen Spanischen Niederlanden anspielte), so überflutet diese Tropfen fremdländischen Blutes doch eine mächtige kerndeutsche Erbmasse. Ganz abgesehen von der Tatsache, daß auch die Flamen als Niederfranken germanischen Ursprungs sind. Beethovens Vater Johann wurde 1740 zu Bonn geboren. Gegen den Wunsch des kurfürstlichen Kapellmeisters verheiratete er sich mit einer jungen Witwe [406] aus Ehrenbreitstein, Maria Magdalena Laym, früher Keverich, der Tochter eines fürstlichen Kochs. Deren Mutter war eine Westorff. Aus überlieferten Zeugnissen wird das jähzornige und schwankende Wesen dieses Johann bekannt. Als schlechtbezahlter und keineswegs hervorstechender Kapellsänger erreichte er keine auszeichnende Lebensstufe. Sein Dasein war, offenbar aus eigenem Verschulden, streckenweise von Sorgen um das tägliche Brot überschattet. In der Neige seiner Jahre war er dem Trunke zugetan. Um so herrlicher ersteht das Bild der Mutter, der Maria Magdalena Keverich. Eine stille Dulderin, von zartem Körperbau, am liebsten beschäftigt mit dem Gebetbuch und tagtäglich gebeugt über häusliche Pflichten und Handarbeiten. Im Alter von 40 Jahren wurde sie hingerafft, vermutlich von der Schwindsucht. Der frühe Tod mehrerer Kinder und weiterhin ihre langwierige Krankheit haben das Familienleben verdunkelt. Um Schulden zu tilgen, bat Johann seinen Herrn um einen Vorschuß; Effekten des Hausrates, Kleider der Maria Magdalena, wurden auf dem Markte feilgeboten.

[407] Trotz aller Qualen und Demütigungen, die dem jungen Künstler aus dem Elend mit dem Vater erwuchsen – es kam schließlich dazu, daß der Kurfürst die Entfernung des Johann van Beethoven aus dem Bonner Stadtgebiet forderte –, war die Frühzeit überglänzt von goldenen Erinnerungen. Da gab es eine verwitwete Hofrätin Breuning; ihr Mann hatte beim Schloßbrand das Leben eingebüßt. Drei Söhne waren vorhanden, alle ungefähr mit Ludwig gleichalterig. Die Tochter hieß Eleonore. Bis in den Tod hat die Freundschaft zu diesem Haus Beethoven begleitet. Eingeführt wurde er in diese Familie durch einen gewissen Wegeler; Beethoven bekam den Auftrag, Klavierunterricht zu erteilen. In diesem der Dichtkunst erschlossenen Kreis wurde viel von Shakespeare, Goethe und Schiller gesprochen. Das überschüssige Temperament und ungebärdige Genie des Klavierlehrers hatte manchmal heftige Szenen zur Folge, und der Verkehr mit ihm war nicht so einfach, da er zuweilen die notwendigen gesellschaftlichen Umgangsformen verweigerte. Doch wurde ihm, der das dankbarste Herz von der Welt besaß, verziehen wie einem lieben Sohn. Eleonore Breuning hat wohl Beethoven geliebt. Er sie? In jenen hitzigen Jahren springen die Funken schnell über, und doch war Eleonore nicht jene "unsterbliche Geliebte", die einen Titanen bis in die Grundfesten seines Wesens erschütterte. Von damaligen Jünglingsfreundschaften ist auch jene mit dem etwas älteren Grafen Waldstein hervorzuheben, dem Intimus des neuen Kurfürsten. Dieser Waldstein hat mit einem prophetischen Wort den jungen Beethoven zum Nachfolger Mozarts erklärt. Auf Waldsteins Betreiben geschah es, daß Beethoven, als er im November 1792 nach Wien übersiedelte, vom Kurfürsten den Empfehlungsbrief an Haydn mitbekam. Der Dank an diesen Gönner bestand in der Widmung auf der Klaviersonate Werk 53, wodurch der Name Waldstein unsterblich geworden ist. Übrigens wurde der Patriot Waldstein bisher nicht genügend betrachtet. Als Ritter des Deutschordens konnte er zu jenen großen Gestalten emporschauen, die einst Preußen kolonisiert haben. Mit Erlaubnis seines österreichischen Kaisers hat er im englischen Auftrag später in Hannover ein Freikorps gegen die Franzosen geworben.

Die Pforte zu aller neuzeitlichen Instrumentalmusik ist ein Werk Beethovens, das im Sommer 1804 im Besitztum des Fürsten Lobkowitz in Anwesenheit des preußischen Prinzen Louis Ferdinand zum erstenmal erklungen ist: die "Eroica". Wie bekannt, war diese "heroische Dritte" ursprünglich dem General Bonaparte zugedacht, und als der Erste Konsul sich selbst zum französischen Kaiser ausrief, soll Beethoven ihn als Tyrannen geschmäht haben, und das Titelblatt der Sinfonie, auf dem nur die Namen "Bonaparte – Luigi van Beethoven" verzeichnet waren, wurde zerrissen. Man darf mutmaßen, daß diese Erzählung treu der Wahrheit entspricht. Im Beethovenschen Schrifttum, auch in seinem Briefwechsel, in dem sich eine unbeschreiblich große Seele jäh augenblickshaft enthüllt, begegnet man immer wieder dem Wort "Napoleon". Nietzsche hat, nicht um der Deutschen Erzfeind zu feiern, Napoleon "das Hauptereignis des letzten Jahrtausends" genannt, und die Auswirkung Napoleons fiel ihm beinahe zusammen "mit der Geschichte des höheren Glücks". Ähnlich hat auch Goethe in seinem tiefsten Innern Napoleon angesehen, und mit Goetheschen Augen hat ihn Beethoven begriffen. "Wenn jetzt Napoleon wiederkäme", äußerte sich Beethoven in [409] dem Konversationsheft von 1820, "so würde derselbe einen besseren Empfang in Europa zu erwarten haben. Er hat den Zeitgeist gekannt und die Zügel zu leiten gewußt. – Unsere Nachkommen werden ihn besser zu würdigen wissen. – Ich war als Deutscher sein größter Feind, hab mich aber durch die Zeitverhältnisse

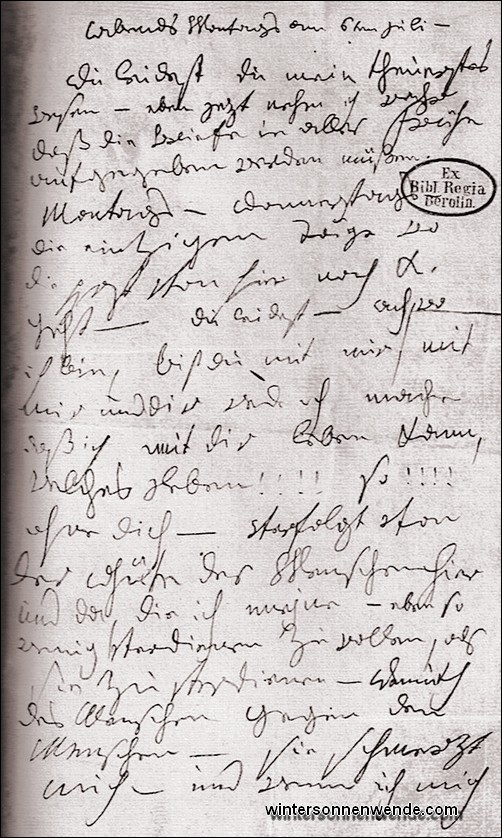

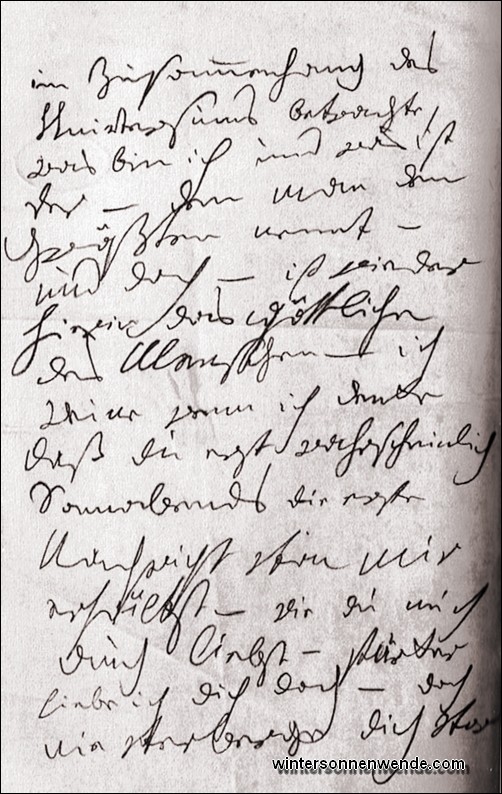

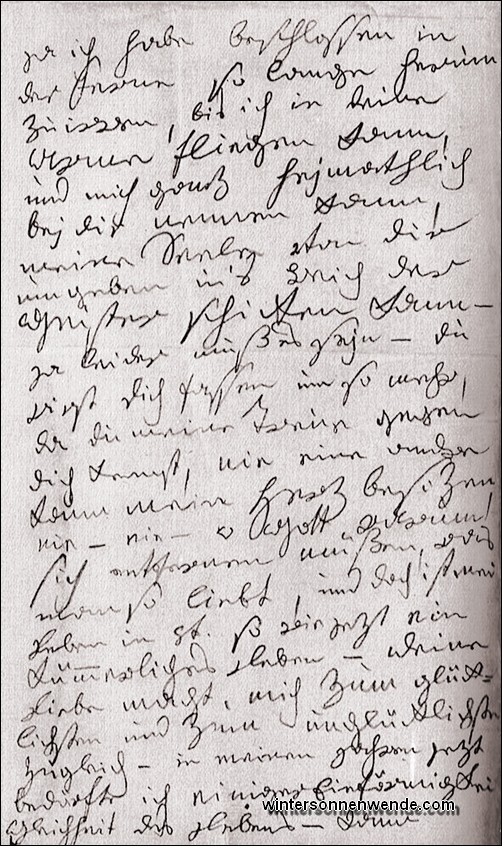

"Fragen möcht ich, woher er ist? hat Napoleon durchaus im Goetheschen Sinn gedeutet. Es besteht kein Zweifel, daß die "Eroica" deshalb sich so völlig neuartig von aller vorausgegangenen Musik abhebt, weil der Künstler Beethoven den Helden und Führer gefunden zu haben glaubte, den er verherrlichen konnte. Die Beethovensche Musik von der "Eroica" an ist Siegesgesang, ist dithyrambische Hymne, die sich in der "Neunten" zum Kühnsten steigert und in den "letzten Quartetten" sich in verklärte, überirdische Seligkeit verwandelt. So sehr das Beethovensche Orchester dem 19. Jahrhundert verhaftet zu sein scheint, ist seine Melodik mit ihrer sieghaften Lebensfülle von allen Zeitaltern unabhängig. Sie entströmt den heiligen Quellen, die von der Antike bis in die ferne Zukunft fließen. Die "Eroica" ist Pindarsche Lyrik der Deutschen. Und die Welt beugt sich vor ihr, weil in ihr am reinsten die Stimme des Blutes tönt. "Fidelio", sieben Tage nach Murats Einmarsch in Wien und zwölf Tage vor der Schlacht bei Austerlitz uraufgeführt und in der Urfassung zum Mißerfolg verurteilt, ist das ergreifende Preislied auf die Treue und auf den Sieg der Wahrheit. Florestan als Bekenner der Wahrheit ist von dem finsteren Vertreter der menschlichen Niedertracht in Ketten geworfen; Leonore, unter dem Namen Fidelio, versinnbildlicht das mutige Weib, das den Einsatz ihres Lebens als Selbstverständlichkeit empfindet. Wo in der ganzen Opernliteratur zeigt sich ein Werk, das in ähnlich schlichter und allgemeinverständlicher Form dem sittlichen Begriff der Ehe ein so hehres und monumentales Denkmal errichtet! Auch "Tristan und Isolde" von Richard Wagner verkündet die Gefolgschaft der Geschlechter und die ewige Bindung zwischen Weib und Mann, doch ist die Treue hier von den Flammen höchster Lust und qualvollen Begehrens umzüngelt. Beethovens Lied auf die Gattenliebe ist makellos rein und in keiner Note sinnlich. Aus der gespannten Kraft der Melodik bricht unsägliche Lebensbejahung. Dem höchsten Richter über allem, Gott, wird Dank gezollt, daß er der Wahrheit an die Sonne verhilft und das Schurkische bestraft. In dem berühmten Trompetensignal ist einzigartig das herrlichste Gefühl, das in der Menschenbrust erweckt werden kann, die Hoffnung, aufgefangen. Der Himmel, voll schwarzer Wolken, teilt sich: es [410] naht der befreiende Tag! Hingegen breitet schon der erste "Tristan"-Akkord seinen schwülen Dämmer aus, und wir versinken in das trunkene Flimmern der romantischen Nacht. Betrachtet man mit der nötigen Ehrfurcht das Verhältnis Beethovens zu den Frauen, so liegt es auf der Hand: er konnte keinen anderen Stoff komponieren. Wie bei Wagner, Goethe, Napoleon, Nietzsche steht der Eros hinter Beethovens künstlerischem Tun, aber wo auch immer man einen gewaltigen Vergleich hernähme, der Thyrsusschwinger verändert bei ihm seine Gestalt. Beethovens Liebesempfinden gipfelte in Unbedingtheiten, die an die jugendlichen Übersteigerungen von Schillers Frühgedichten erinnern. Es waren nahezu stets Mädchen der höchsten Gesellschaftsschicht, denen er sich näherte. Nicht aus der Sucht eines Bürgerlichen, sich damit selbst zu erhöhen. Wie er dem Geburtsschein des Adels gegenüber den Stolz des gleichrangigen Künstlers hervorkehrte, ja despotische Launen an fürstlichen und gräflichen Gönnern ausließ, so warb er um eine Komtesse mit dem Gefühl der Gleichberechtigung. Das Maß seiner liebenden Begeisterung versetzte die Umworbene allerdings auf eine fast unerreichbare Stufe. Neben dem "Heiligenstädter Testament", den "Konversationsheften" aus der Zeit völliger Ertaubung und den für seine Schaffensweise so erhellenden "Skizzenbüchern" ist der Brief an die "Unsterbliche Geliebte" immer wieder Gegenstand einer rätselratenden Forschung. Im Zustande traumhafter Wachheit "Am 6. Juli Morgends" wurden mit Bleistift Sätze hingelallt, die erhabene Gesichte mit Zügen einer fast kleinlichen Wirklichkeit vermischen; die Sprache scheint bruchstückweise wunderbarsten dichterischen Offenbarungen entlehnt, die Anrede "Mein Engel, mein alles, mein Ich" könnte dem wertherischen Zeitalter entstammen, und die Nachschrift "ewig Dein, ewig mein, ewig unß" klingt wie eine Vorahnung des "Tristan".

Die Deutungsversuche nehmen als gedachte Empfängerin Gräfin Julia Guicciardi an, die in schroffer Wegwendung von Beethoven, wohl unter dem Druck ihrer Angehörigen, das Nichts von einem komponierenden Grafen Gallenberg heiratete; danach wäre der Briefentwurf ins Jahr 1801 zu bestimmen. Mit mehr Wahrscheinlichkeit darf man jedoch unter der "Unsterblichen Geliebten" die junge Gräfin Therese Brunswick vermuten; der Brief fiele dann ins Jahr 1807. Zwei weitere Lösungen nennen eine Bonner Erinnerung, die Sängerin Magdalene Willmann, und eine Berliner Sopranistin Amalie Sebald, eine Bekanntschaft aus dem Bad Teplitz, 1812. Wie über dem Sesenheimer Idyll Goethes und über den wahren Beziehungen zwischen Wagner und Mathilde Wesendonck ein mystisches Dunkel schwebt, so über diesem Beethovenschen Brief. Die Gottheit schützt ihre Auserwählten, und sie verweigert es, daß neugierige Menschen bis zu den Geheimnissen der Unsterblichen vordringen. [411] Das Jahr 1809 – unselig für Österreich, das den Krieg entfesselt hatte, aber Napoleon verlor zum erstenmal eine Schlacht – bedeutete einen Höhepunkt im Beethovenschen Sinfonieschaffen: es erschienen die "Fünfte" und "Sechste". Über die C-Moll-Sinfonie, die Krone einer orchestralen Schöpfung mit der überwältigenden Aufführungsziffer, ist in allen Menschenzungen Hinlängliches geschrieben worden. Das Eröffnungsmotiv aus vier Tönen, in denen das Schicksal an die Pforte klopft, um wie ein wühlender Sturm über den trotzenden Titanen hereinzubrechen, ist bereits den Kindern in der Schule bekannt. Die frühesten Skizzen zu diesem Werk berühren sich mit der Vollendung der "Eroica". Der Aufschrei im "Heiligenstädter Testament" geschah ein Jahr zuvor. Die unvorstellbare Angst, die ein zum Höchsten Berufener vor widrigem Geschick zu empfinden vermag, ist in dieser "Fünften" niedergelegt. Ebenso herrlich leuchtet aber auch der kategorische Imperativ, die sittliche Pflicht, in diesem Tongefüge auf, die befiehlt, Feindliches zu überwinden. Es soll hier der Versuch gemacht werden, dem philosophischen Gehalt der "Fünften" noch in einem anderen Sinne nachzuspüren. Beethoven schreibt einmal (an ein noch nicht zehnjähriges Mädchen, Teplitz, den 17. Juli 1812): "Der wahre Künstler hat keinen Stolz, leider sieht er, daß die Kunst keine Gränzen hat, er fühlt dunkel, wie weit er vom Ziele entfernt ist und indeß er vielleicht von Andern bewundert wird, trauert er, noch nicht dahin gekommen zu sein, wohin ihm der bessere Genius nur wie eine ferne Sonne vorleuchtet." Es ist deutsche Art, das fast Unmögliche von sich zu fordern. Das Ringen mit den übernatürlichen Mächten ("...ich will das Schicksal bei der Gurgel packen", Beethoven) heißt soviel, als nach der eigenen Vollkommenheit und Vollendung streben. Wird dieses Ziel nicht restlos erreicht, so ergibt sich eine Schuld. Dieses niederdrückende Gefühl, mit einer bergeschweren Last (der sittlichen Aufgabe) den zähen Kampf aufnehmen zu sollen, ist aus dem düstern ersten Satz der "Fünften" herauszulesen. Ruhepause, Gebet in klarem Emporschauen zu Gott, ist das Andante, und die Brust füllt sich mit Trost. Im Scherzo-Allegro (mit dem elementaren Trio) meldet sich der teuflische Feind nur noch gespensterhaft. Dann Attacca zu C-Dur: marschmäßig, die Sonne! Sieg! So verstanden, wird die C-Moll-Sinfonie zur preisenden Erläuterung der unerbittlichen Gesetzestafeln des Königsberger Philosophen. Man weiß, daß die Werke Kants Beethoven keineswegs fremd waren; die "Kritik der reinen Vernunft" u. a. fand sich unter seinem Nachlaß. Und in diesem Zusammenhang ist wenigstens der Name eines sehr seltsamen, stillen Menschen – Karl Ferdinand Amenda – zu streifen, der als philosophischer Berater, als dialektischer Marquis Posa, auf Beethoven zeitweilig stärksten Einfluß geübt hat. Das Gegenstück zur "Fünften" bildet die "Pastoralsinfonie"; nach dem Gemälde einer tragischen, geistigen Schlacht der besänftigende Hinweis auf das Glück der Erde. Es sind zahlreiche Kommentare zu dem berühmten Beethovenschen Untertitel "Erinnerung an das Landleben" ("Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei") [412] veröffentlicht worden. War Beethoven in der "Fünften" Prometheus-Goethe vergleichbar, so wurde er in der "Sechsten" ein musikalischer Lessing, der sehr genau die Fähigkeiten und Unmöglichkeiten der Musik voneinander schied. In seinem Oratorium "Die Jahreszeiten", gleich in der Ouvertüre, hat Haydn die äußere Natur nachgezeichnet. Den französischen "Clavecinisten" (Barockzeit) bedeutete die musikalische Schilderung von Tieren und Landschaften ein geistvoller Spaß. Derartiges darf man bei Beethoven nicht erwarten. Er stürmt in die Natur hinaus, um in ihr zu ruhen, um bei dem eigenen, fortgesetzten inneren Brausen inmitten von Wäldern, an einem lieblichen Abhang, am murmelnden Bach Beruhigung und Erholung zu empfangen. Die aus der Umgebung sich ergebenden Eindrücke werden wohl erfaßt; aber sie werden verwandelt, zu etwas Neuem verarbeitet. Das äußere Bild schwindet dahin, und die sittliche Wirkung (die "Empfindung") bleibt. Für Beethoven wird die Natur zum "Widerhall, den der Mensch wünscht"; sie wird des Menschen Freund. Er komponiert nicht malerische Staffagen, keine Beschreibungen mondscheinglitzernder Seen (die "Mondscheinsonate", Cis-Moll, ist ein Verlegertitel), keine übersteigerten romantischen Entzückungen. Auch mit Rousseaus Tendenzformel von der Unschuld des rohen, ungebildeten Landes gegenüber der verderbten, überfeinerten Zivilisation der Städte hat Beethoven nichts zu tun. Demgemäß sind seine Überschriften der einzelnen Sätze ("Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande", "Szene am Bach" usw.) ein nicht allzu verpflichtendes Schema, und in der Tat ist das Schema einer älteren Vorlage einfach entlehnt. Der Nachtigalltriller, der Wachtelschlag, der Kuckucksruf (zu Ende des zweiten Satzes) haben lediglich die Bedeutung eines zart sich ausspinnenden Schlußanhanges, und das Gewitter, das von Dirigenten zweiten Grades naturalistisch hingedonnert wird, erfüllt nur den Sinn eines Kontrastes. Wie ein stiller, wortkarger, doch für das Weitere entscheidender Auftritt mutet die Begegnung zwischen Beethoven und Goethe an, im Bad Teplitz während des Sommers 1812. Diese Zusammenkunft ist einer jener geschichtlichen Augenblicke, wie sie immer wieder im Leben der Völker vorkommen; oft zerrinnen alle daran geknüpften Hoffnungen im Sande, und die beiden Partner, statt sich zu vereinigen, entfremden sich nur um so tiefer (die Freundschaft zwischen Goethe und Schiller, Liszt und Wagner sind herrliche Ausnahmen). Mit welchem Maß beglückter Zuversicht muß Beethoven bei seiner Verehrung des Weimarer Dichters an dieses Zusammentreffen gedacht haben (das Bindeglied waren eine Reihe von Beethoven komponierter Goethescher Gedichte, darunter Mignons Lied "Kennst du das Land", und vor allem die 1810 erschienene Musik zum "Egmont"). Obschon höchste Herrschaften in Teplitz anwesend waren und den Gesprächsstoff in der Hauptsache Kaiser Napoleon bildete, der den russischen Feldzug vorbereitete, bildete die Auseinandersetzung zwischen zwei so wesensfremden Gestalten, dem menschenscheuen Wiener Musiker und dem olympischen Geheimrat, [413] das Badeereignis. Goethe machte Beethoven seine Aufwartung; der letztere begab sich an den Flügel, spielte, und alles hindernde Zeremoniell war für diese Stunde gebannt. Wie noch jeder, der den Offenbarungen des Beethovenschen Genius gelauscht hat, war auch Goethe zu stummer Bewunderung hingerissen. Leider besitzen wir nicht schwarz auf weiß, welche im freien Raum des Gefühls schwingenden Worte diesem Spiel gefolgt sind; wüßten wir es, wir wären um Kostbarkeiten reicher. Bezeugt sind Goethes und Beethovens gemeinsame Spaziergänge auf der Kurpromenade. Ein auch körperlich ungleiches Paar! Es unterliegt keinem Zweifel, daß Fragen der Politik, der Regierungsformen, Republikanismus und Oligarchie, Christentum und Heidentum, die Fortschritte der Kunst, der Sinn des Daseins und die Gewißheit über ein jenseitiges Leben erörtert wurden; und diese Äußerungen waren auf der einen Seite das Ergebnis spiegelklarer letzter Weisheit, auf der andern tastete eine ringende Seele in heftigen Gemütsentladungen ans Licht. Zornesaufwallung über Goethes Verharren in Konventionen ist jene so grenzenlos enttäuschte Beethovensche Briefstelle: "Goethe behagt die Hofluft zu sehr. Mehr als einem Dichter ziemt. Es ist nicht viel mehr über die Lächerlichkeiten der Virtuosen hier zu reden, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen seyn sollten, über diesem Schimmer alles andere vergessen können." Die Teplitzer Annäherung, die wie die flüchtige Berührung zweier Planeten in Erscheinung getreten war, wurde in den kommenden Jahren nicht weiter ausgebaut. Wir sind imstande, dem Goetheschen Schrifttum heute die Ablehnung der "ungebändigten Persönlichkeit" Beethovens zu entnehmen; der Schöpfer des "Tasso"und der "Iphigenie" wollte den Bund nicht besiegeln mit einem "vom Dämon Besessenen", dessen göttliche, "Ehrfurcht gebietende" Herkunft er zwar keineswegs verkannte, dessen Sendung er jedoch als Gefahr für das wohlgeordnete Gefüge dieser Erde betrachtete.

Der 15. November 1815 wurde zum kummervollen, folgenschweren Tag in Beethovens Leidensbahn: Beethoven wurde – Vater! Nicht in unbürgerlichem Sinne. Vielmehr war sein jüngerer Bruder Karl, der gleiche, an den das Heiligenstädter Testament gerichtet war, ein Beamter bei der Universal-Staatsschulden-Kasse, verstorben; und der Älteste von drei Brüdern wurde angefleht, die Sorge für einen neunjährigen Jungen zu übernehmen. Obschon die "Lumpenkerle von Pseudo-Brüdern" es vor der Geschichte nicht verantworten können, dem Genius der Musik Fesseln übergeworfen zu haben, war dieser Gütige jedesmal sofort bereit, auf die Gemeinsamkeit des Blutes zu hören. Am 16. November schon trat Beethoven die Vormundschaft über den Neffen an. Aber ein Füllhorn des Schreckens und der Folterungen wurde von nun an über ihn ausgegossen. Da war Karls Witwe: ein Teufel! In den Briefen Beethovens bekam sie den Namen einer "Königin der Nacht". Sie wollte den Jungen nicht hergeben. Der Neffe selbst (ebenfalls ein Karl) war der Lüge und Verstellung zugetan. Die nächsten Jahre bis zum Tod, der dadurch nur beschleunigt wurde, bedeuteten für den Meister eine

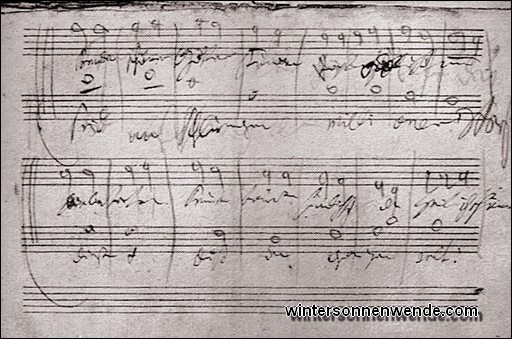

Es scheint nötig, auch auf die Beethovensche Melodie einen Blick zu werfen. Was ist Melodie? Sie hat tausend Quellen, und wie ein Gott kommt sie von nirgendwoher. Man kann im Falle Beethoven wichtige Vorgänger nachweisen: Mozart, Haydn, Philipp Emanuel Bach, Bach Vater, Händel, die "Mannheimer Tonschule", Cherubini, Méhul und manche andere, aber damit gewinnt man nur gewisse Merkmale des äußeren Stils. Die Seele, die die Noten beflügelt, ist ein Teil der Willenskraft der Zeit, sie hat das Blut durchwandert (von den Vorfahren her), und ursprünglich hauste sie bei den "Müttern" im heimischen Boden. Konnte, wenn auch fälschlicherweise, bezüglich der früheren Beethovenschen Familien- [416] mitglieder der Finger auf die Landkarte gelegt werden, so nicht hinsichtlich der Wesensart und des Ausdrucksgehaltes seiner Musik: diese gilt einmütig als der Inbegriff des Deutschen. Das Beethovensche Formen einer Melodie kann der Entstehung Goethescher Lyrik gleichgesetzt werden, die aus der prallen Lebensfülle des Volkes schöpft, aber das Gewonnene durch den Adel der Empfindung wunderbar erhöht. Beethovens Melodik ist ergangene, in der Natur, auf Märkten und Gassen eroberte Tagebuchmusik; diese melodischen Bruchstücke werden von den Feilen des unerhörtesten Kunstverstandes so lange geschliffen und bearbeitet, bis aus ihnen die Juwele geworden sind, als welche wir sie von Jugend auf kennen. Selbst beim sogenannten "ersten" Beethoven, geschweige beim "mittleren" (I. Band der Klaviersonaten, und 2., etwa bis Werk Nr. 101), findet sich nichts Schmachtendes, Weichliches; sein Lied, auch im Adagio, ist stets das eines Jünglings von kühnem Gliederbau oder das eines Mannes. Nordisch in Beethovens Melodik ist der Weitendrang, das ernste oder freudige Empor zur Höhe, und ein Kind spürt es, wie in dieser Musik ein Adler mit stolzen Flügelschlägen der Sonne entgegenstrebt. Nicht genügend beachtet wird Beethovens reckenhafter Humor. Schumann hat den verkrampft-pathetischen Beethovenjüngern die Nase darauf gestoßen. Es ist kein Humor, der sich geistreich ausläßt oder witzelt; vielmehr ein heiliges Lachen. Hört das Beethovensche Scherzo, seine Finales in den Quartetten und Sinfonien! Manchmal ist dieser Humor verrückt; so in der "Wut über den verlorenen Groschen". Ist dieser Humor flämisches Erbteil, ist er rheinisch? Auch aus ihm, wie aus den Freudegesängen, fließt das Befreiende, das uns läutert. Der "mittlere" Beethoven hat in seinen Klavierwerken etwas Erstmaliges geboten: niemals zuvor gab es ein solches "Appassionato", eine Leidenschaft, die ebenso olympische Ruhe in sich birgt wie titanenhaftes Grollen. Das Adagio (der langsame Liedsatz) wird in die Breite gestreckt, das Hammerklavier (im Gegensatz zu den Vorläufem Cembalo und Klavichord) wird in allen ihm innewohnenden Möglichkeiten erfaßt; es muß sich beeilen, mit diesem stürmischen Komponisten Schritt zu halten, dessen wuchtende Akkorde die Saiten zu zerreißen drohen, und dessen Laufwerk aus den dunklen Baßtiefen herauswächst bis in die lichte, äußerste Diskantgrenze. Das Wort "Sonate" (ein anderer Begriff wie "Fuge", die Welt eines Bach) wird in nie wieder erreichter Weise erfüllt. In der Beethovenschen "Durchführung" (der thematischen Entwicklung und Zerpflückung) waltet Immanuel Kantischer Scharfsinn. Der Nachfahre aus der norddeutschen Tiefebene, Brahms, folgte hier als Einziger ohne Schwanken in seines Abgotts Fußtapfen. Das Werk des "letzten" Beethoven ist geweihter Tempelraum der Kunst; man kann ihm nicht ohne innere Reife nahen. Hier tritt uns in noch verstärktem Maße zugleich ein Märtyrer und ungebeugter Held entgegen. Das Kennzeichen für diesen Stil sind die erregend aneinander gerückten Licht- und Schattenflächen. Verschärfter, schneidender als früher paaren sich düstere Schwermut und fast hemmungslose Lebensbejahung: der taube, gealterte Mann, der über Unter- [417] leibsbeschwerden, Ohrenschmerzen klagte, der über bittere Jugenderinnerungen nachsann, über unerwiderte Liebe, und dem die Erfahrungen mit dem Neffen ein Stöhnen entlockten! Auch der Rossini-Taumel der oberflächlichen Stadt Wien, die politische Erstarrung in Österreich lagerten sich schwer aufs Gemüt. Daß Beethoven gerne dem Süden den Rücken gekehrt hätte, besagen gerade aus den letzten Jahren einige Briefstellen. Die Frucht solchen Kummers sind tränengebadete, blutende Adagios (Klaviersonate, Werk 110, Arioso dolente As-moll, B-dur-Streichquartett, Werk 130, Cavatina), die einem das Herz mit Schwertern durchbohren. Noch mehr als bisher bevorzugte Beethoven jetzt die "Variation", weil diese stets geänderten Bewegungsarten seinen gewitternden Launen und Stimmungen entgegenkamen. Die Begleitung im Klaviersatz verliert alles Formelhafte; selbst entferntes Rankenwerk wird Gesang, unsäglich schön und edel in den metrischen Betonungen; alles trägt einen vergeistigenden Schimmer. Der in sich Lauschende, von der Außenwelt Abgeschnittene, scheint bei gewissen kühnen Klängen nicht mehr die Absicht gehabt zu haben, verständliche Musik mitzuteilen; solche "Härten" sind Visionen einer verzückten, gottsucherischen Spannung. Aus dem Jenseits stammen auch die ätherischen Triller (Spätsonaten), die sich in das Tongewebe hineinschlingen oder es überbrücken. Die plötzliche Leidenschaft für Fugenarbeit, das Spielen der Phantasie mit Kanonkünsten, mit umgekehrt gebrachten Melodien usw., stimmt mit dem fiebernden Zustand eines Vereinsamten durchaus überein. "Ich will nur noch schreiben, was mich selbst erfreut." Sogar der Blitze schleudernde Eröffnungssturm des Allegro con brio in der Erzherzog-Rudolf-Sonate 111 gewinnt das Gesicht eines Fugenthemas. Der sterbende Beethoven hat sich noch mit froher Anteilnahme die lange gewünschten Bände der ersten Händelschen Gesamtausgabe aufs Bett legen lassen. Wie die großen Meister des Barocks war auch er beim mathematischen Tiefsinn der Musik angelangt, als der Weisheit letztem Schluß. Häufig von Todesahnungen befallen, zeigte der späte Beethoven eine Unrast der Planungen. Die Neunte Sinfonie wurde unter Dach gebracht. Wie bekannt, ist sie dem preußischen König Friedrich Wilhelm gewidmet; aus der Zueignung ist ein rührendes Vaterlandsbekenntnis hervorzuheben: "Da ich selbst so glücklich bin, mich als Bürger von Bonn, unter Ihre Unterthanen zu zählen..." Ursprünglich sollte dieses orchestrale Riesenwerk mit einer Fuge, nicht mit dem "Freude"-Chor, schließen. Die "Neunte" malt den Sieg über die Anarchie.

Eine in Skizzen begonnene zehnte Sinfonie wäre vielleicht eine Art "Faust 2. Teil" geworden. Die christliche und antike Kultur zusammenfließend. Frommer Gesang in alten Kirchentönen und der rasende Tanz einer Bacchusfeier. Das ist eine nordische Schau, eine

Die Religiosität Beethovens wird als Schillerisch-Kantisch angesehen. Bis zu einem gewissen Grade ist dies zutreffend; aber Beethovens Religion hat dazu noch die erschütternde Hinwendung zu den "Verwaisten und Armen". Er fehlte nie bei Wohltätigkeitskonzerten. Vermutlich dachte er nicht streng konfessionell; doch immer beugte er sich vor Gott (..."hast du schon von meinen großen Werken... gehört? groß sage ich – gegen die Werke des Allerhöchsten ist alles klein...", an Amenda, 1815). Wenn der Bachschen Musik Bibelgläubigkeit entströmt, so offenbart die Beethovensche das liebende Menschenherz.

Am 30. Juli 1826 unternahm der Neffe Karl einen Selbstmordversuch, der

Beethoven fast zur Verzweiflung trieb. Von nun an werden wir Zeugen von

Krankheitsberichten. Am 20. Dezember die erste Operation. Am

3. Januar Beethovens Testament. Karl, der beim Militär

untergebracht wurde, der Erbe. Am 8. Januar zweite Operation. Ein

ehemaliger Freund, ein Dr. Johann von Malfatti, der sich von

Beethoven getrennt hatte, wurde als dritter behandelnder Arzt herbeigerufen.

Am 2. Februar dritte Operation, am 27. die vierte. Wir erfahren,

daß eine Nanette Schechner dem Leidenden aus dem "Fidelio" vorsang;

sein glühender Blick verfolgte die Bewegung der Lippen; er

hörte es ja nicht. Am 23. März letzte testamentarische

Verfügung; ein Sarkasmus: "Plaudite, amici, comoedia finita

est" (Klatscht Beifall, Freunde, das Spiel ist aus)! Am nächsten

Die irdische Bahn war damit abgeschlossen. Die Unsterblichkeit hatte begonnen.

|

Tag bereits trat der katholische Priester mit den Sterbesakramenten und den

murmelnden Gebeten ans Krankenlager. Eine geschäftliche

Unterschrift blieb noch zu erledigen; zitternd ungelenke Buchstaben. Gegen

Abend Bewußtlosigkeit. Am 26. nachmittags 5 Uhr waren

die Fenster durch ein Gewitter erleuchtet. Der Schlummernde richtete sich

auf, ballte die Faust. Starb. Am 27. Obduktion; die ärztlichen

Aussagen lauteten auf entwickelte Wassersucht und Symptome einer

Lungenentzündung. Am 29. das Leichenbegängnis.

Tag bereits trat der katholische Priester mit den Sterbesakramenten und den

murmelnden Gebeten ans Krankenlager. Eine geschäftliche

Unterschrift blieb noch zu erledigen; zitternd ungelenke Buchstaben. Gegen

Abend Bewußtlosigkeit. Am 26. nachmittags 5 Uhr waren

die Fenster durch ein Gewitter erleuchtet. Der Schlummernde richtete sich

auf, ballte die Faust. Starb. Am 27. Obduktion; die ärztlichen

Aussagen lauteten auf entwickelte Wassersucht und Symptome einer

Lungenentzündung. Am 29. das Leichenbegängnis.