|

[Bd. 5 S. 118]

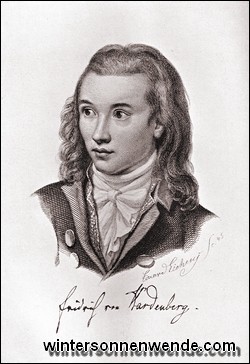

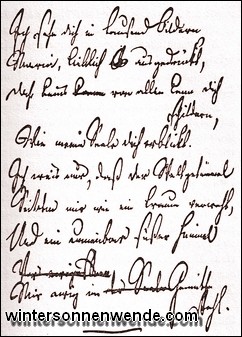

Der Betrachtende sieht mit jedem höheren Jahr, das er ersteigt, tiefer in die Täler der Welt hinein, weiter, unendlicher spannt sich der Gesichtskreis um ihn. Wie er überhaupt nicht unterhalb der Stufe zumindest eines Menschenalters eine Umschau tun kann, die Leben, Menschheit, Welt, die ein Ganzes ahnen läßt, so ist auch der Erlebende nicht aus der Enge naher Umdrängtheit, des zufälligen Raums, in welchem er entstand, ins wesentliche Dasein hinaufgelangt vor dem dreißigsten Jahr. Nun ist ein Dichter neben dem, daß er Gestalter ist, sehr stark auch dies beides: Erlebender und Betrachter seines Erlebens, Werdender und Schauender. Doppelt bricht ihn das Geschick, wenn es ihn vor Erreichung der ersten Stufe freien selbständigen Mannestums hinwegnimmt. Wohl schafft junges Genie schon im dritten Lebensjahrzehnt Bedeutendes, selbst manchmal Gültiges. Aber nur, wenn es unbefangen, halb unbewußt, mit Spielfreude oder mit dunkler Leidenschaft oder aus Traum gestaltet, ohne zu wissen, was es tut; wenn es nicht eine Persönlichkeit ist, an welcher der Gedanke nagt, die er zu zersetzen trachtet. (Diese Zersetzung mag dem Gedanken hier gelingen; bei einem zweiten macht die Kinderkrankheit des Grübelns und Philosophierens, die Jugendwerke freilich schädigend, den Mann wie eine Schutzimpfung unempfänglich für alle späteren Angriffe der Zersetzung und bereitet, indem sie zur gestaltenden Überwindung des Gedankens zwingt, höchste Reife- und Alterswerke vor; in anderen Fällen wird sie als eine Unart einfach mit den Jahren abgelegt.) Die Gedanken selbst genialer junger Menschen – ich will deutlicher sagen: genialer junger Künstler – bedeuten wenig, sind niemals gleichwertig ihrem unbewußten Bilden, ihrem ahnungslosen-ahnungsvollen, traumhaften Gestalten, dem Singen ihrer Seele oder dem Rhythmus ihres künstlerischen Herzschlags. Ihre Gedanken sind durchsponnen von lauter Unwirklichkeit, von Angelerntem, Gehörtem und Nichtverstandenem, von Gewöhnlichem, von leeren Worten, die für Dinge und Seinsmächte genommen werden sollen, von trauriger Schulweisheit und besonders oft von kirchlichen oder philosophischen Phantastereien. [119] Gedanken werden erst erträglich auf dem Untergrunde vieler Erfahrungen, vielen Gelebthabens, wo denn die Wirklichkeit sich selbst in verstiegenen Hirnen, wenn ein Zug Genie ihnen eigen ist, durchzusetzen vermag, so daß die Gedanken nicht nur strengerer Prüfung unterworfen, sondern auch körperhaft sichtbar werden und sich bald mit Gestaltung umkleiden. Gerade von einem jung abgebrochenen Leben, dem der unkontrollierte, irrlichternde und angeflogene Gedanke zugesetzt, das sich nicht nur hinnahm sondern unaufhörlich betrachtete, wissen wir nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, viel, sondern fast nichts. Weil es sich immerfort mit den Windmühlen im eigenen Kopf herumschlug, weil seine inneren Erlebnisse viele Male nicht bedeutsamer waren als die eines träumenden Kindergeistes, leere Einbildungen, unverstandene, wenn auch mit Geschick vortrefflich wie Bälle durcheinandergespielte Hirngespinste, die uns den Blick in die Tiefe dieses Dichters, seiner Natur, seiner Persönlichkeit, seines Genies stören und ablenken. Daß unter den Gedanken eines jungen Genies – namentlich unter denen, die ihm selbst nicht wichtig scheinen – neben den nichtigen solche von Tiefe und Bedeutung sein werden, die, wenn auch vielleicht nicht über seine Gegenwart, doch möglicherweise etwas über seine Zukunft aussagen, ist selbstverständlich; aber sie könnten erst in dem Späteren, der auf der abgebrochenen Jugend fußen sollte, ganz verstanden werden und stehen nun unverbunden im Raum, wenn der Spätere nicht da ist, nicht geworden ist. Der Schatten, die Vorform eines nicht zum Dasein gekommenen großen Dichters, den wir nicht kennen, ein unendlich begabter, aber vom Gedanken zersetzter, irregeführter, in unwirscher gefährlicher Gefühlsschwelgerei vom Gehirn her fast ertränkter und doch schöner, liebenswerter Jüngling ist es, von dem ich spreche: Novalis! Der junge Romantiker Friedrich von Hardenberg! Novalis gehört zu den Junggestorbenen der Dichtung, denen um ihres frühen Todes willen ewige Jugend geschenkt ist, die nicht altern, die mehr Gestalten als Gestalter sind und darum mehr geliebt als bewundert werden. Und er ist, wenn wir nicht über die Grenzscheide des dreißigsten Jahres hinwegsehen, denn es stehen im nächsten Jahrzehnt freilich größere Frühverblichene, der Bedeutendste ihrer, überragt die anderen Dichterjünglinge, die in seinem Lebensalter hinschieden, die Körner, Strachwitz, Hauff, auch die dieser Familie, die der Tod vergaß und die über ihre vorbestimmte letzte Stunde hinweglebten in ein unfruchtbares Mannes- und Greisenalter. So sicher das ganze Sein und das ganze, schon das früheste Schaffen Goethes auf eine hohe Zahl von Jahren, auf den Gipfel einer Lebenspyramide zuläuft, wenn es auch oft nahe am Tod vorüberzugehen gezwungen war – so unverkennbar ist die Dichtung des Novalis einem jungen Sterben entgegengewendet, wenn auch oft in ihr wie im Alltag des Dichters ein unvernünftiger Sonnenglanz aufbricht und heitere Dauer zu verheißen scheint. Novalis brauchte die lichte [120] Täuschung dieses Sonnenglanzes, dieser freundlichen Frühlings- und Sonnenwärme, um die Blüten hervorzulocken, die wenigen Früchte zu reifen, die ihm zu tragen bestimmt war; brauchte Licht und Wärme, um so weit an das Leben glauben zu können, daß es sich ihm vertrauend und arglos wie einem Geliebten entschleierte. Diese Zweiheit werden wir immer in seiner Dichtung finden: den Tod und eine von ihm fast unberührte, doch vielleicht unirdische Lebensheiterkeit, Lebenslichtheit; eine Zweiheit, die manchmal wie Bild- und Wappenseite einer Münze getrennt scheint, nebeneinander da zu sein scheint, um nie zusammenzukommen – manchmal seltsam ineinander übergeht, so wie in einer Windnacht aus Sommer Herbst wird. Dies ist beispielsweise der Übergang vom ersten zum zweiten Teil des Novalisschen Romans Heinrich von Ofterdingen. Ich muß Bilder gebrauchen: mit dem Tode, wie mit einer Zauberlampe, leuchtet Novalis über das Dasein hin und beginnt im Schein dieses magischen Lichtspenders zu verstehen, zu sehen, was jedem Auge dunkel bleiben muß, das durch die Gefühlsübereinkunft irgendwelcher Sicherheit, Dauer, Berechenbarkeit, Bestimmbarkeit des Lebens getäuscht und geblendet ist. Nur wer sich mit dem Tode (richtiger eigentlich: mit einer unklaren, phantastischen, als Schauer gefühlten Vorstellung des Todes) in die irdischen Dinge hineinleuchtete, hat das Werk des Novalis schreiben können. Der, welcher diese Verse der Abendmahlshymne dichtete:

Wer hat des irdischen Leibes

Einst ist alles Leib,

O! daß das Weltmeer Allein der, der nicht nur, wie wir alle, weiß, sondern fühlt, erschauernd und schon davon ergriffen fühlt, daß Leib wie Blut Staub werden – aber innerlich dabei gewiß ist, daß sie doch in Ewigkeit etwas anderes sind als Staub! Ein Dichter, der nicht Prediger der Vergänglichkeit, Sänger des Lebens als des zu Asche Zerfallenden, Verwesenden ist, sondern der noch in der Asche Herzen schlagen, Blut umlaufen, Nerven zittern sieht. Der Dichter, der die Fülle seiner Sinnlichkeit so sicher und bereit aus dem Tode schöpft, wie der Mönch des Mittelalters aus dem ständigen Gedanken an den Tod Weltflucht und Askese schöpfte – und eine so entkörperte, geläuterte, vergeistigte, zu letzten Verzückungen gesteigerte Sinnlichkeit, die süßer, unschuldiger und gleichzeitig verbrecherischer ist als alle irdisch- [121] fleischlichen Laster; die, möchte ich sagen, den Geschlechtstrieb in ein Begehren zu Tod und Kosmos umwendet. Novalis wirft sich einmal ausdrücklich, sogar bei dem Denken an seine verstorbene Braut, die Lüsternheit seiner Gedanken vor! Ich glaube, er hat nichts Charakteristischeres über sich selbst je gesagt. Ich muß wieder Bilder gebrauchen: den Tod umrankt bei Novalis das Leben so, wie der Efeu die starren, entseelten Mauern einer Ruine umrankt, daß sie als Hervorbringer und Träger des grünen Laubkleides erscheinen, daß sie fast selbst in der Blätterfülle mit zu atmen scheinen. So ist der Tod bei Novalis Träger der geheimnisvollen Kräfte des lebendigen Daseins: "Verbindung, die auf den Tod geschlossen ist, ist eine Hochzeit, die uns eine Genossin für die Nacht gibt, im Tode ist die Liebe am süßesten; für den Liebenden ist der Tod eine Brautnacht, ein Geheimnis süßer Mysterien." An einer anderen Stelle nennt Novalis einen gestorbenen Menschen einen "in absoluten Geheimnis-Zustand erhobenen Menschen". Mit diesen Bildern, diesen Sätzen ist schon gegeben, welchem Zeitalter der Dichtung Novalis angehört; ist geistig gesagt, was bekannte geschichtliche Tatsache ist: daß Novalis – mit den Schlegel, Tieck und in Beziehung zu Fichte, Schleiermacher, Schelling – Romantiker ist; der zarteste vielleicht und die reinste dichterische Begabung unter den Lichtern der älteren Romantik und auch zugleich einer der am weitesten ausgreifenden von ihnen, bei all seiner Kindlichkeit; ein Erahner ferner Vollendungen in äußerlich Unvollendetem, ein Fragmentist, fast selbst ein Fragment. Für den Eindruck, den die Menschen um ihn empfingen, führe ich an Friedrich Schlegel (in der Frühzeit ihrer Bekanntschaft): "Ein sehr junger Mensch von schlanker guter Bildung, sehr feinem Gesicht mit schwarzen Augen und herrlichem Ausdruck, wenn er mit Feuer von etwas Schönem spricht – die schnellste Fassungskraft und Empfänglichkeit. Das Studium der Philosophie hat ihm üppige Leichtigkeit gegeben, schöne philosophische Gedanken zu bilden; er geht nicht auf das Wahre, sondern auf das Schöne; mit wildem Feuer trug er mir einen der ersten Abende seine Meinung vor, es sei gar nichts Böses in der Welt, alles nahe sich wieder dem goldenen Zeitalter. Nie sah ich so die Heiterkeit der Jugend." Ludwig Tieck: "Ohne Eitelkeit, gelehrten Hochmut, entfremdet jeder Affektation und Heuchelei, war er ein echter, wahrer Mensch, die reinste und lieblichste Verkörperung eines hohen, unsterblichen Geistes." Physiker J. W. Ritter: " – ein Mann, der äußerlich äußerst unbedeutend aussehen konnte, aber kaum noch zu sprechen anfangen durfte, um jedem gleich wie ein uralter Bekannter zu erscheinen." Heinrich Steffens in seiner Selbstbiographie: daß wenige Menschen ihm für sein ganzes Leben einen so tiefen Eindruck hinterlassen, daß den Gesang seines Lebens wie eine akkompagnierende Musik begleitet habe, was er von Novalis einst vernommen und mit ihm erlebt. [122] Das Werk des Novalis ist Gedankenlyrik und Gedankenprosa: Hymnen, geistliche Gedichte, Lieder; ein Romanfragment Heinrich von Ofterdingen, aus dem die blaue Blume der Romantik erblühte; das Bruchstück einer natur- und kulturphilosophischen Pseudo-Erzählung, Halberzählung, in die ein Märchen eingesprengt ist; ein bemerkenswerter Aufsatz über Katholizismus und Protestantismus; eine Handvoll "Fragmente": Skizzen, Ideen, Gedanken, Einfälle und Eindrücke, alle abstrakter bildloser Natur, gelegentlich auch nur Worte, von jugendlicher, teils angelesener, teils abseits der Wirklichkeit zusammengedachter Philosophie getragen. Sie haben den Charakter von Tagebuchaufzeichnungen, die im Augenblick des Einfalls niedergeschrieben sind; flüchtig niedergeschrieben aber doch im Geiste gleich zum Gesamtgedankenbilde, das sich in Hardenbergs Persönlichkeit geformt hat, durch die Art des Ausdrucks in Beziehung gesetzt.

Aber auch das übrige seiner Schriften hat immer begeisterte oder tief versenkte Leser gefunden; nicht so sehr Leser des Werkes, sondern Leser des Dichters, nicht des Heinrich von Ofterdingen, sondern des Novalis. Vor allem auch religiös grübelnde Leser, für welche die um die Glaubensfragen mit einer Art von Fledermausflug herumflatternden Gedanken des noch weltfremden Jünglings Wirklichkeit besitzen. Wir haben gemeinhin und so auch in den oben angeführten Gedichten und dem Märchen des Novalis spürbar die Zweiheit von Werk und Dichter. Wir versenken uns zunächst in das Werk, die gewordene Gestaltung, hinter der der Dichter erst sich birgt und langsam, langsam, oft nur schattenhaft, oft leibhaft deutlich hervorkommt – – aber nicht: hervorkommt! Bei Novalis ist das Werk ein Schleier, der die Seele des Dichters dadurch sichtbar macht, daß sie im Faltenspiel des Schleiers magisch, wie von den Toten heraufbeschworen, vielleicht vorgetäuscht, erscheint. Oder: innerhalb von dessen farbigem, figurenvollem Gewebe sie sich zusammensetzt, indem alle Einzelformen, Einzelsinne, Bilder, Gedanken ihren Inhalt, ihr Leben, ihr Licht abgeben an eine aus ihnen seltsam zusammenfließende Gestalt. Sie ist es, die wir finden, umschleiert durch die Werke, sichtbar werdend durch die Werke. Aber die Werke scheinen als nichtig und fremd ausgelöscht zu sein, sobald wir das geistige Auge der dahinter dämmernden Dichterseele erst einmal entdeckt haben und festhalten. Wie die Werke des Novalis nur schwindende Hüllen einer Seele sind, die weggleiten vor dem Bleibenden, so erweckt das äußere Leben des Novalis mehr als [123] das anderer Dichter, anderer Menschen den Eindruck, als habe es nur kurze Zeit, wie die Gießform die Glocke, ein Unsterbliches eingeschlossen, um ihm für irdische Augen eine sichtbare Gestalt zu geben, und werde rasch zerschlagen, sobald dies gelungen. Im Unwichtigen zeitgebunden, im Wichtigen zeitlos, wie alle Leben, von denen es sich hundert Jahre später noch zu sprechen lohnt, fällt des Novalis Leben in die Jahre von 1772 bis 1801. Friedrich von Hardenberg ist am 2. Mai 1772 auf dem väterlichen Gute Oberwiederstedt in der Grafschaft Mansfeld geboren. Er entstammt der zweiten Ehe seines Vaters Erasmus von Hardenberg, der Gutsherr und später Salinendirektor in Weißenfels war, eines frommen, herrnhutisch gesinnten Mannes, mit Auguste Bernhardine von Bölzig, einer als liebevoll und zartfühlend geschilderten Mutter. Die Familie war kinderreich, doch schon von geschwächter Lebenskraft, in der Generation des Dichters von Schwindsucht heimgesucht, allmählich fast ausgerottet. Dies ist die Umwelt des Novalis, des Menschen wie des Dichters: Adel, Leben auf dem Lande, Bergbau, sektiererisches strenges Christentum, die wohl etwas eindringlichere, wenn auch engere Bildung, als sie heute gemeinhin in ländlichen Adelshäusern herrscht, die von Unglück, Krankheit, Tod oft heimgesuchte große Familie. Es ist überliefert, daß der junge Friedrich von Hardenberg bis zu seinem neunten Jahre keinerlei höhere Begabung gezeigt habe, daß sie aber nach der Genesung von einer schweren Erkrankung deutlich zutage getreten sei. Man darf bei einer so außerordentlich frühreifen und lange noch abstrakten Seele in der Dumpfheit der ersten neun Entwicklungsjahre vielleicht ein Schutz- [124] mittel der Natur sehen, die zarte Pflanze dieses Dichtertums im Aufgehen zurückzuhalten, um sie ein wenig länger bewahren zu können. Der eigentlichen Kinderzeit folgte ein Aufenthalt des Schülers in Locklum bei Braunschweig, wo sein Oheim, der Landkomtur Friedrich Wilhelm von Hardenberg – ein Junggeselle und großer Herr, der seinen Neffen gern in einer bedeutenden Laufbahn äußere Ehren und Erfolge hätte erreichen sehen – seinen Sitz hatte. Für den angehenden Dichter und Sinner – dessen Hang zu einer gedanklich gefärbten Schwärmerei und zu einem sinnlich durchglühten, mit religiösen Vorstellungen beschäftigten, wenig von der Wirklichkeit beeinflußten Denken früh erwacht zu sein scheint – wurde das vornehme Herrschaftshaus des Komturs erzieherisch wichtig und fruchtbar vor allem durch die reichhaltige Bücherei, in der sich der Neffe denn offenbar auch fleißig umgesehen hat. Vielleicht ist dies, vielleicht aber auch die freilich in so frühen Jahren nicht unbedenkliche stete Berührung mit der großen Welt, die auf dem gastfreien Herrensitz des vornehmen Hagestolzes verkehrte und eben nicht durch eine Hausfrau geleitet und von dem jungen Menschen entsprechend getrennt gehalten wurde, der Grund, weshalb der fromme, auch etwas eigensinnige Vater Erasmus von Hardenberg den Sohn 1789 wieder aus der Obhut des Onkels fortnahm und ihn noch für ein Jahr auf das Gymnasium zu Eisleben schickte. Der junge Dichter war offenbar durch den vorangegangenen häuslichen Unterricht tüchtig vorbereitet. Dafür spricht nicht nur, daß er nach einem Jahre in Eisleben sich als Student in Jena einschreiben lassen konnte, sondern auch ein erhaltenes Gedicht an seinen Gymnasialrektor Jani, dem er Übersetzungen aus Theokrit überschickt. Es gemahnt im gewandten Zeitstil ein wenig an Höltys Ton. Andere Gedichte sind an Bürger gerichtet, der im Mai 1789 eine in Weißenfels lebende Schwester besuchte und den Novalis damals kennengelernt haben muß. Der Einfluß der Hainbündler verblaßt bald vor dem gewaltigen Enthusiasmus in des Hörers Novalis Brust für Schiller, seinen Lehrer in Jena, wo Hardenberg 1790 die Universität bezieht, und nicht viel später vor der gegenseitigen geistigen Befruchtung durch die Mitglieder der älteren romantischen Schule, mit denen er in nahe freundschaftliche Beziehungen tritt, Männer seines Alters oder ein wenig älter: die Brüder Schlegel und Tieck vor allem, auch die zu dem Kreise gehörenden Frauen. Es ist fraglich, ob dieser Kreis für einen zum Spinnen von unwirklichen Geweben aus abstrakten, willkürlichen, nur im Hirn geborenen Gedanken neigenden Jüngling ein großer Segen war. Ein erdfestes Gegengewicht gegen die Verschwommenheiten der Romantiker war freilich das Studium des Bergwesens in Freiberg, wo Novalis unter dem Einfluß des bedeutenden Geologen Werner stand. Über die Romantiker, die ja in ihrem Prosaschaffen alle vom Wilhelm Meister bestimmt und geleitet wurden, wird dann in dem so ungleich- [125] artigen Adepten der Einfluß des wahren Zaubermeisters seiner Kunst, Goethes, wirksam. Mehr aber als durch die literarischen Beziehungen und Freundschaften wurde des Novalis Dichtung, wurde vor allem sein Leben und sein Tod durch die Liebe bestimmt – neben der alles andere in seinem Dasein und Denken an Entscheidungskraft verliert und unwichtig wird. Durch die Liebe – oder durch das seltsame, schwärmerische, sinnlich-religiöse, abstrakte, wenn auch zugleich mystische Gedanken- und Gefühlsgebilde, das die Liebe für Friedrich von Hardenberg war oder doch zumindest wurde, als er die ganz junge Sophie von Kühn kennenlernte. Nicht mit Unrecht galt Friedrich in der Familie, bei seinen Brüdern vorher als ein Liebesheld, als ein ewig Verliebter. Sie nannten ihn "Fritz, den Flatterer", und als er sich mit Sophie von Kühn verlobt hatte, schreibt der eine seiner Brüder an den anderen: "Ich möchte das Zetergeschrei nicht hören, wenn alle die Mädchen, denen Fritz in seinem Leben einmal die Cour gemacht hat, darüber, daß er nicht sie, sondern die Sophie heiraten will, Klagelieder anstimmen wollten! Weimar und Jena, Weißenfels und Erfurt, Wittenberg und Leipzig müßten mit Donner und Blitz, Wolkenbrüchen und Erdbeben untergehen." Es gewinnt manchmal den Anschein, als ob die bis in die letzte Faser romantische Liebesgeschichte dieser Verlobung Friedrichs von Hardenberg mit Sophie von Kühn – die noch ein kaum dreizehnjähriges Kind war – die fühlenden Herzen seines Zeitalters mehr beschäftigt habe als die Dichtung des Novalis, ihm mehr Anteilnahme gesichert habe als sein Werk – und in Verbindung mit dem Werk besonders die im Gedächtnis bleibende Gestalt des seelenschönen, liebenswerten Jünglings entstehen ließ. Reine Kindlichkeit und natürliche Anmut bei frühreifem Geist, Brautschaft und jäher Tod, ehe die eben Fünfzehnjährige noch recht zur Jungfrau erblüht ist, fast körperliches Weiterwirken im künftigen Dasein ihres Verlobten, des Dichters, der einen Kultus mit dem Grabe des Mädchens treibt und sich vornimmt, ihr nachzusterben – wo war eine romantischere Geschichte, die noch dazu Wirklichkeit, nicht Buch war, zu finden? Novalis lebte mit der vergötterten Toten und fühlte sich bei ihr im Jenseits der Abgeschiedenen heimatlicher als auf Erden. Er übersteigerte sein Gefühl für die Verblichene schließlich so, daß er (auf einem Tagebuchblatt) sagen konnte: "Ich habe zu Sophie Religion, nicht Liebe. Absolute Liebe, vom Herzen unabhängig, auf Glauben gegründet, ist Religion." Der Zweiundzwanzigjährige, welcher sich in die Zwölfjährige verliebt, der Fünfundzwanzigjährige, welcher der nach einem Brautstandsjahr Hingeschiedenen nachzusterben beschließt – ohne Gewaltsamkeit, ohne jähen, vernichtenden Schmerz, nur durch stete, stille, sanft trauernde Verbindung mit der Toten, durch Liebe und Willen zur Wiedervereinigung – das ist das Epigramm, wenn ich so sagen darf, in dem Novalis fortlebt. Daß er nichts mehr zu ersinnen, zu [126] dichten, zu träumen vermochte, worin diese Verhältnisse nicht ausgedrückt, angedeutet oder wenigstens an sie gedacht war, ist gewiß. Immer wieder wird man im Heinrich von Ofterdingen daran erinnert. Und es ist wohl dies überwirkliche Erlebnis mitsamt der abstrakt-phantastischen Anlage im Geist des Dichters schuld daran, daß ihm nun alles so überwirklich, so fremd dem harmlos-lebendigen Leben, so jenseitig gerät. Allegorische Träume, symbolische Märchen, eingestreut in eine Erzählung voller tiefsinniger Gespräche, die verfließende, umrißlose Gestalten miteinander führen! Ja, die Gestalten gehen geradezu ineinander über, teilen und summieren sich, wofür sich Novalis eine seltsame Theorie verfertigt hat; er nennt sie "synthetische Personen" und erzählt von ihnen: "Eine echt synthetische Person ist eine Person, die mehrere Personen zugleich ist, ein Genius. Jede Person ist der Keim zu einem unendlichen Genius. Sie vermag, in mehrere Personen geteilt, doch auch eine zu sein. Die echte Analyse der Person als solche bringt Personen hervor; die Person kann nur in Personen sich vereinzeln, sich zerteilen und zersetzen. Eine Person ist eine Harmonie, keine Mischung, keine Bewegung, keine Substanz wie die Seele." Geistig ist der feste Erdboden, auf dem auch die freieste, entkörperteste, phantastischeste Dichtung stehen muß, hier willkürlich verlassen. Und nun spielte das Schicksal das Leben des Novalis mit einer leisen, lächelnden Tragik, mit einer romantischen Ironie gerade dann zu Ende, als es noch einmal zu grünen und zu blühen anhub. Die "schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens" hat eine Macht, die aus Verführung und Vergessenheit gewoben ist. Der ohne Gewaltsamkeit seiner Sophie nachsterben wollte und sich ständig auf dem nur weiten, nur langsamen Wege zu ihr empfand, hatte sich längst an diesen seelen- und lebensvollen innigen Tod, dem er zuwanderte, so gewöhnt, daß der Tod wie Leben aussah und unbeschleunigt sich durch einige Jahre hinzog. Ja, Novalis, dessen Liebe, wie wir sahen, zur Religion geworden war, hatte den Willen auf seinen eigenen Nachtod in der weiterlaufenden Zeit entspannt und selbst wohl nicht mehr daran gedacht, daß er sich bald erfüllen könne und müsse. Er sah sich über einen Zeitpunkt weiterleben, zu dem er mit seinem seelisch bewirkten – nur seelisch bewirkten! – Ende gerechnet haben mochte, und nahm das Dasein noch einmal wie ein neues hin. Denn das ist das Gesetz alles Lebens!

Das Tragische, daß der Tod, den Friedrich von Hardenberg nach dem Hinscheiden Sophiens herbeigesehnt, ja mit den Mitteln innigen Wünschens und eindringlichen Vorstellens anzuziehen unternommen hatte, jetzt erst kam, als Hardenberg den Wunsch vergessen und noch einmal zu leben begonnen hatte, würde noch epigrammatischer erscheinen, wenn nicht die Kränklichkeit der Familie – von elf Kindern hat nur ein einziges die Mutter überlebt – auch ohne solche verstiegenen lebensfremden Ideen, wie es das beabsichtigte "Nachsterben" war, jeden Hardenbergschen Sprossen mit frühem Tode bedroht hätte, was Tieck schon mit den Worten feststellt: " – wenn es nicht überall schon sein bestimmtes Schicksal war, uns so früh entrissen zu werden". Vielleicht ist die Absicht des Dichters, Sophien nachzusterben, sogar als ein aus kränklicher Veranlagung heraufgedämmertes dunkles Ahnen frühen Todes anzusehen, als ein Wissen, das sich in Wunsch und Sehnsucht nur verkleidet hatte. Wie bei Schwindsüchtigen oft, nahm Friedrichs eigene Hoffnung auf Genesung, je näher ihm die Sterbestunde rückte, zu. Er dachte an künftige Arbeit, wollte den Heinrich von Ofterdingen ganz neu schreiben, und sagte kurz vor seinem am 25. März 1801 in Weißenfels erfolgten sanften Tode: "Jetzt habe ich erst erfahren, was Poesie ist, unzählige und ganz andere Lieder und Gedichte, als die ich bisher geschrieben habe, sind in mir aufgegangen." War er sterbend des großen Dichters gewahr geworden, als dessen Vortraum er sein kurzes Erdendasein gelebt hatte? "Der Imperator", der er bei längerem Leben nach einem Goethe zugeschriebenen Wort hätte werden können, der "die poetische Literatur beherrscht hätte", ist nicht ins Dasein getreten. Aber eine Art kleiner, stiller jenseitiger Wirkung ging nach seinem Tode von ihm aus, mit der er, so schlicht sie war, unvergänglich lebendig in der Mitte seines Wesens vor uns steht: er tröstete die über sein Sterben kummervolle Mutter tief mit seinen Glaubensliedern.

|