|

[Bd. 3 S. 480]

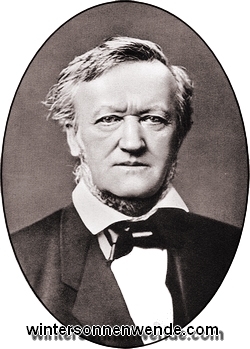

In seinen Kinderjahren hatte er noch Carl Maria von Weber erlebt, den stillen Meister einer in sich ruhenden, von romantischem Frieden übersonnten Zeit. Als er das Bild des Freischützkomponisten nach vielen Jahren vor die Erinnerung ruft – "das schmale, feine Gesicht mit den lebhaften und doch häufig verschleierten Augen" –, erweist sich, daß er mit solchen Worten das innere Antlitz jener Epoche selber beschworen hat. Scheu und tätig zugleich, doch ihr Schöpfertum nur nach innen wendend, dem reinen Gefühl ergeben und noch nicht den Rechnungen des Verstands ausgeliefert: so steht sie, die zeitlich das neue Jahrhundert einleitet, doch nur wie das Zeichen eines abendschönen Untergangs am Ende eines leuchtenden Tags. Nach siebzig Jahren fährt der Leichenzug Wagners durch eine andere Welt. Ihre Straßen sind von den Sinnbildern einer neuen Zweckgesinnung beherrscht, ein neuer, heftigerer Lebensstil durchlärmt sie, die "häufig verschleierten Augen" der Träumer und Denker sind aus ihnen beinahe verschwunden. Das Jahrhundert, das an seinem Beginn noch das ländliche Spiel vom "Freischütz", den Abschiedstanz einer verklingenden Welt, gesehen hatte, hat sich inzwischen der Kraft und dem Stoff, dem lauten Wort und den Instinkten der großen Massen verschrieben und alle Träumereien aus seinen Lebenskreisen verbannt. In den Sturmlauf dieser erstaunlichen Entwicklungen ist Richard Wagner mit hineingezogen; auch ihn zwingt das Jahrhundert der großen Verwandlungen vor das neue Gesetz und erläßt ihm die Auseinandersetzung mit dessen Ansprüchen nicht. Doch während sich andere den Forderungen der neuen Zeit beugen, bis sie im Taumel der entfesselten Materien willenlos mittreiben, findet Wagner nach manchem Jahr rastloser Suche doch den Weg zu der Schar der wenigen, die dieser großen Flut ihren eigenen Willen entgegenstemmen. Die tiefe Veränderung, die dieses Jahrhundert erlebte – der Wechsel von der alten Stille zum technischen Lärm, der Sieg des Stoffes über die allzu zart gewordenen Mächte des Geistes und des Gefühls, der schmerzliche Weg vom Überschwang der idealistischen und romantischen Zeiten zur Despotie abstrakter Tendenzen – dieser ungeheure Einbruch neuer Wertungen bedrohte ja gerade jene Schichten am stärksten, in die gleich jeder anderen geistigen Schöpfung auch das [481] Werk Richard Wagners seine Wurzeln senken mußte, wenn es gedeihen wollte. Je eindeutiger dieses Jahrhundert zu seinem eigentlichen Gepräge hinfand, desto klarer erwies sich, daß die schöpferischen Heimlichkeiten der Seele, aus denen echte Kultur wächst, so sehr verschüttet wurden, daß neue Keime am Ende nur unter quälenden Mühen ans Licht hervorbrechen konnten. Bemerkenswert, daß unter den geistigen Menschen der reifenden und allmählich reif gewordenen Epoche immer wieder zwei besondere Typen begegnen, die zu dem stofflich und nüchtern gewordenen Jahrhundert keinen Zugang finden. Verbittert und düster resignieren die einen vor der unüberwindlich erscheinenden Gewalt der geist- und seelenfremden Veränderungen. Die anderen aber, heftigere Naturen, Menschen der Leidenschaft und des Widerstands, werfen sich in ihrem Werk zu Wortführern eines geistigen Aufstands gegen die neue Zeitgesinnung auf, deren Gesetzestafeln die Worte Geist und Seele und gewachsene Kultur nicht mehr kennen. Nach diesem revolutionären Typ ist auch Richard Wagner geprägt. Wenn man die entscheidenden Antriebe seines Werdens richtig erfassen und den Rang seines Werks sicher umreißen will, ist es notwendig, diese revolutionäre Stellung zu seiner Zeit und ihren herrschenden Strömungen in ihrem ganzen Umfang zu erkennen. Zwar hat es einer langen Entwicklung bedurft, bis Wagner seine schärfsten Antworten auf die Fragen fand, die ihm sein Jahrhundert entgegentrug. Jahrzehntelang wollte es scheinen, als ob auch er das gehorsame Kind der neuen Epoche werden konnte: so eifrig lief er in seinen Jünglings- und frühen Mannesjahren in ihrem neuartigen Treiben mit, so lebhaft bekannte er sich zu den neuen Ideen, die in den Köpfen der jungen Generation während der liberalistischen Frühzeit spukten. Doch jeder Schritt auf seinem Wege sollte ihn von den Zeittendenzen immer weiter entfernen, auf ein eigenes Ziel hin, dem er in einer schier manischen Sicherheit auch auf all seinen Umwegen zulief. "Kinder, macht Neues, Neues", hatte er in den wichtigen Jahren seiner inneren Wandlung, durch die er vom Mitläufer der modernen Bewegungen zu ihrem schöpferischen Überwinder wurde, seinen Freunden entgegengerufen. Aber schon lange, ehe es ausgesagt war, schlug dieses fordernde Wort in seinem Blut den bestimmenden Takt: das Gesetz, nach dem sich sein Leben gestaltet, in jeder Phase, unberührt von allen äußeren Veränderungen, kommt hier zum Ausdruck. Stets neigte Wagner einzig den Fronten zu, vor denen fordernde Ziele standen und an denen ein Einsatz von Leidenschaften notwendig war. Es gab eine Zeit, da die Ziele und Meinungen der herrschenden Öffentlichkeit ihm für den eigenen Einsatz lohnend genug erschienen. Es kam eine spätere Zeit, da ihm die kleinen Händel der anderen schal geworden waren, weil sich ihm selber größere Ausblicke aufgetan hatten. Da warf er denn ins Getümmel wie eine Fahne sein eigenes Wollen hinein und steckte seiner Leidenschaft in blaueren Fernen eigene Ziele. Bunter Wechsel und manche Veränderungen in diesem Schicksal – aber das innere Gesetz blieb davon unberührt. Leidenschaft, Unruhe, Drang zum [482] Einsatz, ein Wille von erstaunlichen Graden, ein beinahe erschütternder Glaube an das Recht des eigenen Ziels sind die Mächte, denen er blindlings gehorcht.

Schon im Kind sind die wesentlichen Charakterzüge, auf die sich der spätere Kampf um das Werk immer stützen wird, an allen möglichen Plänen und Unternehmungen tätig. Frühe geistige Reife, Lebendigkeit, Lerntrieb – auch andere Kinder sind von solchen Dingen bestimmt. Was demgegenüber beim jungen Wagner überrascht, ist vor allem eine seltsame Neigung, alle Dinge auf außergewöhnliche Weise zu treiben, maßlos im Einsatz, ohne Bedenken gegenüber Brauch und Konventionen, einzig nach dem Gebot des eigenen heftigen Interesses. Eben hat er die ersten Klavierstunden hinter sich gebracht, und es ist ihm noch "unmöglich, eine Passage rein zu spielen", als er sich schon auf die "Freischütz"-Ouvertüre wirft und alles Regelrechte beiseiteschiebt. Eben hat er, elfjährig, die ersten Dramen vor die Augen bekommen, als er sich schon daranmacht, in eigenen Dichtungen alles Bisherige zu übertreffen; von einem großmächtigen Trauerspiel, gemischt aus "Hamlet" und "Lear", berichtet er später in übertreibender Selbstironie: "Zweiundvierzig Menschen starben im Verlauf des Stückes, und ich sah mich genötigt, die meisten als Geister wiederkommen zu lassen, weil mir sonst in den letzten Akten die Personen ausgegangen wären." Während der Arbeit an diesem Schauerdrama erlebt er den "Egmont", und sogleich setzt sich dieses Ereignis in den Entschluß um, auch das eigene Stück mit Musik zu versehen: "Ich beschloß, Musiker zu werden." Der Unterricht eines Musikers ist ihm zu regelhaft, zu systematisch, zu wenig sensationell; da beginnt er denn auf eigene Faust das Komponieren, und mit einer grotesken Ouvertüre, die in der Tat aufgeführt wird, erregt er durch einen heftigen Paukenschlag, der regelmäßig nach vier Takten einsetzt, einen Heiterkeitserfolg; er nennt sie später selber den "Gipfelpunkt meiner Unsinnigkeiten..." Sehr eindeutig ist dieses Bild: Unternehmungen, die selbst die weiten Grenzen jugendlicher Phantastik sprengen, die auffallende Fähigkeit, aus neuen Eindrücken sofort eigene große Pläne zu schöpfen, die schnelle Bereitschaft, für diese Pläne alles andere, das Herkömmliche, das Erwartete, die abgezirkelten Gewohnheiten in den Wind zu schlagen. Aber in dieser bizarren Unruhe, in diesem fiebrigen Tätigsein, in dieser oft absonderlichen Erregtheit, mit der er sich an seine selbstgesetzten Aufgaben hinwirft – in all den vielen hitzköpfig anmutenden Planlosigkeiten und Übersteigerungen, unter denen seine Jugendjahre verlaufen, enthüllt sich frühzeitig eine der Voraussetzungen des Genies: die Kraft zu ungewöhnlichen Konzeptionen. Um die Jahrhundertmitte, die Zeit seiner größten Fruchtbarkeit, als diese Unruhe seines Herzens bereits schöpferisch geworden war, ist er sich selber über all das klar geworden: "Die eine Gabe, den nie zufriedenen Geist, der stets auf Neues sinnt, bietet uns allen bei unserer Geburt die jugendliche Norn an, und durch sie allein könnten wir einst alle zu Genies werden." [483] Diesem nie zufriedenen und auf neue Gestaltung sinnenden Geist gesellt sich ein ungewöhnlicher Wille als die andere Grundkraft seines Wesens hinzu. Richard Wagner ist eines der großen Willensgenies gewesen. Sein Werk ist weder aus der Eingebung des begnadeten Augenblicks noch aus einem stillen und demütigen Dienst allein zu verstehen, sondern wurde ebensosehr in einer mächtigen Willensanspannung gegen die Abwehr der gesamten Öffentlichkeit durchgesetzt. Jahrzehntelang hat Richard Wagner die Welt in Bewegung und Unruhe gebracht, nur um seiner Schöpfung den Rang zu erkämpfen, den er ihr zugewiesen haben wollte. Den Weg vom halbverhungerten Notenabschreiber der Pariser Leidensjahre zum Freund eines Königs hat ihm nur der Wille gebahnt, eine zugleich ausstrahlende und zusammenzwingende Macht, die auch die widrigen Dinge für die eigenen Bedürfnisse herrisch zurechtschob, der Dämon eines von seinem Werk Besessenen, der in seiner Gestalt die seltene Zweiheit vereinte, den großen Glauben zu tragen und die große Tat zu meistern. Menschen, die Wagner noch selber erlebten, haben von dem magischen Zwang erzählt, der von ihm ausging: wenn er sein Orchester führte, wenn er im Gespräch den Partner zu seiner Meinung zwang. Die vielen Briefe verraten diesen unheimlichen Willen, der jedes Wort in diesen Strömen der Beredsamkeit mit Energien lädt. Die Fülle anekdotischer Berichte überliefert ihn uns als die beherrschende Kraft bei kleinen und großen Auseinandersetzungen. Und vor allem ist es der Ablauf dieses Lebens selber, das seinen erstaunlichen Schwung einzig von Willensantrieben erhielt. Wie oft sind ihm nicht die Pläne, die er schon nahe an das Ziel vorgetrieben hatte, wieder unter den Händen zerronnen! Wie oft ist er bei seinem Kampf um die Durchsetzung des Werkes nicht jählings eingebrochen, als sei er über Eis gegangen, das unter dem Anhauch eines solch glühenden Einsatzes hinschmolz! Von allen Bedrängungen und jeder Versuchung wurde Wagner verfolgt, und am liebsten hat ihm das Schicksal nur jene Möglichkeiten geboten, aus denen gewöhnlich gescheiterte Existenzen hervorgehen: wenn man sein Leben nach "guten" und "schlechten" Jahren, nach den Zeiten des Erfolgs und nach den Zeiten der harten Proben ordnet, dann nehmen die Jahre des Hungers, des rastlosen Wanderns, der Verbannung, der Aussichtslosigkeit, also die Jahre der Unruhe und der Versuchung zur Müdigkeit, den größeren Raum ein. Aber Wagner hat nicht versagt. Gleich einem wilden und edlen Tier, dem man die Weite, den Raum, den freien Atem rauben will, ebenso elementar und ebenso verzweifelt, hat er sich immer von neuem in sein Werk verbissen, vor dem er sich um so klarer beweisen mußte, je höhere Mauern sich ihm entgegenstellten. Wagners Leben konnte eine Tragödie werden, wenn sein Trotz nicht ausgereicht hätte, die Spannung zwischen seinem Wollen und den widrigen Mächten in einer siegreichen Schöpfung zu bewältigen. Es konnte zu einer schmählichen Farce werden, wenn hinter dem großen Anspruch überhaupt kein Wille stand, der für sein Ziel die höchsten Einsätze wagte. In Wirklichkeit ist dieses bedrängte, von Enttäuschungen [484] zerrissene und von dauernden Kämpfen erhellte Leben zu einem großen Lied von der Werkbesessenheit geworden, zu einem Heldengesang vom nie zu zerbrechenden Glauben, zu einer der großen Verkündigungen von der willensharten Beharrlichkeit. Sind aber diese beiden Grundmächte seiner Seele, der angetriebene Wille und der nie zufriedene Geist, der stets auf Neues sinnt, nicht auch die beiden Elemente, aus denen das neunzehnte Jahrhundert lebte? Es ist eine merkwürdige Verstrickung, daß Richard Wagner, der sich im Lauf seines Lebens zu einem der Antipoden des Zeitgeistes entwickeln soll, dennoch die bedeutendsten Elemente seiner Epoche in seinem Charakter trägt. Was dieses innerlich so zerrissene Jahrhundert recht eigentlich groß gemacht hat, die besten und stärksten aus der Vielfalt seiner Antriebe und Spannungen, gibt auch dem Leben Richard Wagners den dynamischen Zug. Schöpferische Unruhe und ein dämonischer Wille – vielleicht zu keiner Zeit haben diese beiden Leidenschaften so beherrschend in einem Geschlecht gewirkt wie im neunzehnten Jahrhundert. Und vielleicht war keiner der Söhne jener Generationen diesem Zeitgesetz so innig verbunden wie Richard Wagner. So aber hätte er zum treuesten Gefolgsmann der Zeittendenzen werden müssen, völlig einbezogen in den Rhythmus der herrschenden Entwicklungen, ein gefügiges Gliedchen im Ablauf der Dinge. Wie aber hat er, vom eigenen Auftrag beherrscht und auf Erfahrungen und Eindrücke nach eigenen Entscheidungen antwortend, sein Leben geformt, daß es am Ende wie ein gestaltgewordener Widerspruch dem Zeitgeist entgegenstehen konnte?

Wenn Richard Wagner während seines ganzen Lebens von einem heftigen Drang zur Tätigkeit und zum Einsatz bestimmt gewesen ist, so äußert sich diese Unruhe in seiner ersten, klar begrenzbaren Epoche, den frühen Mannesjahren, als ein aufgeregtes, unbefriedigtes Suchen nach seiner eigentlichen Aufgabe, die ihm noch nirgends sichtbar geworden ist. Bis in die Dreißigerjahre hinein besteht sein Leben darin, daß er immer wieder in die verschiedensten Richtungen vortastet und die entlegensten Möglichkeiten prüfend und wieder verwerfend vor seine Augen reißt. Er weiß schon früh, daß er Künstler sein wird, und schon lange träumt er davon, daß er mit seiner Musik, zu der ihn die stärkste Begabung drängt, einmal einen ruhmreichen Weg gehen könnte. Aber lange Jahre hindurch weiß er nicht völlig klar, ob er jemals zu Schöpfungen von eigener Kraft und echter Dauer gelangen würde, lange läuft er, unruhig und ungebärdig freilich, im Trott eines kleinen Kapellmeisterdaseins dahin, das nach allen Seiten nur Schranken und Enge und Kleinlichkeiten bietet. Sein Blut drängt ihn zu einem heftigen, wilden Leben, der Alltag ist ihm verhaßt, wie im Taumel hatte er sich, als er die Schule beendet, für eine Weile in ein wüstes Studententreiben gestürzt; und als 1830 die Julirevolution auch in das stillgemütliche Leipzig im letzten matten Wellenschlag eines Straßenauflaufs hineingespült war, tobte unter ihren exaltiertesten [485] Mitläufern auch Richard Wagner einher: so sehr sprach jede Art von Bewegtheit das heimliche Gesetz seines unruhigen Herzens an. Wie sollte er, als er danach an kleinen Bühnen den Taktstock führte, Zufriedenheit finden? Er wirft sich auch hier jeder Abenteuerlichkeit entgegen, die das fiebernde Herz erregend anspricht: ob er Schulden macht, ob er den Gläubigern entweicht, ob er mit dreiundzwanzig Jahren in eine Ehe hineinstürzt, die ihn jahrzehntelang belasten soll – immer nur ist er auf der Flucht vor Alltag und muffigem Herkommen, dessen Zwang er nicht erträgt. Jugendliche Sturmstimmung – und doch auch ein Protest, der zur schöpferischen Bejahung werden kann, sobald er nur das lohnende Ziel gefunden hat. Diese erregte Stimmung hat ihn mit seiner Oper "Das Liebesverbot", seinem neben dem romantischen Erstling "Die Feen" frühesten Bühnenwerk, völlig unter den Einfluß des "Jungen Europa" gebracht, jener Bewegung eines lärmenden und wichtigtuerischen Literatentums, die den Einbruch der auflösenden liberalen Ideen in den künstlerischen Raum bezeichnet und mit ihren Tendenzen die kommende liberalistische und individualistische Auflockerung aller organischen und geschichtlichen Bindungen vorwegnimmt. Wagner selber hat sie viel später als eine Gesinnung der "Frivolität" und seinen Anschluß an sie als den Eintritt in seine "künstlerischen Flegeljahre" bezeichnet. Damals freilich verschrieb er, den noch vor wenigen Jahren der romantische "Freischütz" in helles Entzücken versetzt hatte, sich mit allen Leidenschaften der neuen Lockung, völlig verschlossen seinem starken Instinkt für organische Ordnungen, ein genießender Individualist, aufgetan nur für die neue Weise vom Ausleben und vom Recht der heiligen Selbstsucht. Es ist, als ob ihn die Welt Heines und Börnes in ihre Strudel ziehen könnte: so weit hat ihn der Überdruß am kleinlichen Alltag den gefährlichsten Tendenzen des neuen Zeitgeistes entgegengeworfen. Kein Zweifel, daß hier die Gefahr eines unbewußten Selbstverrats an seinen besten Möglichkeiten heraufzog. Sie blieb während dieser ganzen Sturm- und Drangzeit über ihm hängen, während der abenteuerlichen Jahre seiner Tätigkeit an Schmieren und kleinen Provinzbühnen genau so wie während der Königsberger Episode und während der zwei Jahre, in denen er an eine kümmerliche Kapellmeisterstelle nach Riga verschlagen war. Und nicht nur in seiner Haltung, sondern auch in seinem künstlerischen Schaffen blieb er damals dem geläufigen Zeitstil und der gewohnten künstlerischen Durchschnittlichkeit verbunden: die große Oper "Rienzi", die er als die Frucht der Rigaer Jahre nach dem Westen zurückbrachte, verrät zwar in ihren Einzelheiten schon eine mächtigere Gestaltungskraft, als die prominenten zeitgenössischen Komponisten sie aufzuweisen haben; doch das künstlerische Ethos, auf das Wagner sein künftiges Werk verpflichten wird, ist noch kaum zu spüren. Gehorsam folgt er noch dem Gesetze der Zeit. Es bedurfte hart anpackender Erlebnisse, um ihn diesem Bann zu entziehen. Die entscheidende Bedeutung der Hungerjahre in Paris, wohin er von Riga aus [486] gezogen war, um sein Glück zu machen, liegt deshalb nicht darin, daß er nun auch die bisherige bescheidene Sicherung seiner Lebensverhältnisse völlig verlor und dem nacktesten Elend entgegengeworfen wurde. Erst dadurch vielmehr wirkten sie wie ein verwandelnder Schmelzofen, weil hinter dem schlimmen Alltag jener Zeit sich die Doppeldeutigkeit der modernen Welt selber enthüllte, der Wagner bisher bewundernd zu Füßen gelegen hatte. Paris war ihm der Inbegriff aller Erfüllungen gewesen, der einzige Stern in der Nacht der Rigaer Einsamkeit. Dort blühte die neue Kunst, der er mit seinem "Liebesverbot" gehuldigt und die er mit dem "Rienzi" zu übertreffen gedacht hatte; die neuen Ideen von der Freiheit und dem ungezügelten Recht des einzelnen, vom frohen Lebensgenuß und vom Spott über jede gebundene Ordnung hatten dort ihre prächtige Urständ gefeiert; was jung und voll Hoffnung war, traf sich in dieser lebendigsten Stadt. Aber als Wagner nun seinen Traum durch die Wirklichkeit bestätigen will, tritt ihm die Welt seiner Sehnsucht anders entgegen: Hunger, Schuldgefängnis, stumpfeste Brotarbeit; ein verlogenes Kunstpublikum, das "in Parfüm, Atlas, Samt und Enthusiasmus schwimmt", während der geniale Schöpfer "um die Gunst der Gelangweilten, der Vergnügungssüchtigen, der eitlen Eingebildeten, der ignoranten Alleswisser betteln" muß; überhaupt ein Kunstwesen, das durch das Geld, durch "Lorbeer und Banknoten, Kredit und Renten" zur feilen "Kunstindustrie" demoralisiert worden ist... Niemals werden ihn diese Eindrücke wieder verlassen. Denn sie vernichten ja nicht seine künstlerischen Erwartungen allein: je mehr ihm diese Träume verblassen, desto schärfer stellt sich ihm zugleich die Frage nach dem Recht und der Kraft der modernen Abgötter, zu denen er bisher gebetet hatte und deren erwählte Tempelstadt sich ihm nun als ein Ort der Fäulnis erweist. Die Antwort auf diese Frage bringt ihm verschiedene Ergebnisse. Er erfährt zunächst in Paris eine bedeutende Ausweitung seines Blickfelds, die ihn über die nur-künstlerischen Interessen hinausweist und ihm ein Gefühl für weitere Verantwortungen, Verantwortungen dem Ganzen und der Gemeinschaft gegenüber, erschließt. Er erkennt sodann, daß sein künstlerischer Weg nicht, wie er noch in Riga geglaubt hatte, über Meyerbeer und die große Schauoper gehen würde, sondern über ein neues künstlerisches Ethos, das der Demoralisierung durch Geld und Presse und andere Korruptionselemente der modernen Welt nicht verfällt, weil es sich selber gesinnungsbildende Aufgaben setzt. Und er erkennt aus der illusionslosen Begegnung mit der modernen Wirklichkeit, daß die schillernden Fassaden, die diese neue Epoche des Kapitals und der liberalen Ideen vor sich aufgerichtet hat, düstere Hintergründe verbergen, einen Abgrund von Not und sich stauenden Spannungen, Fäulnis und soziale Bedrohung und Verfall. Da bahnt sich durch die Erschütterung, die diese Einsicht hervorruft, eine tiefe Wandlung in seinem Denken an. Langsam setzt nun jene großartige Verquickung seines künstlerischen Wollens mit seinen weltanschaulichen, gesellschaftlichen und politischen Überzeugungen ein, die fortan zu den wesentlichen Eigenarten seines Werkes [487] gehören wird und ihm bald auch das Wissen erschließen soll, daß die Kunst nicht, wie der große Haufe der Zeitgenossen glaubt, seichte Unterhaltungsware zu sein braucht, sondern wieder zu einer Macht werden kann, die aus den großen Ordnungen kommt: aus dem Volk, aus der Sage, aus dem Mythos. Als getreuer Jünger war Wagner dem Mekka der modernen Zivilisation zugeeilt. Verwandelt, von der Erkenntnis getroffen, daß alle große Schöpfung nur in Bindungen leben kann, kehrte er nunmehr nach Deutschland heim. Zehn Jahre später weiß er, was ihm Paris bedeutet: "Ich betrat nun eine neue Bahn, die der Revolution gegen die künstlerische Öffentlichkeit der Gegenwart, mit deren Zuständen ich mich bisher zu befreunden gesucht hatte, als ich in Paris deren glänzendste Spitze aufsuchte." Während das Jahrhundert immer weiter in die liberale Auflösung hineingleitet, betritt Wagner einen Weg, der ihn zum Aufstand gegen die Bindungslosigkeit des Jahrhunderts führen soll.

Von Paris aus wurde Wagner im Frühjahr 1842 nach Dresden geholt, damit er dort die Vorbereitungen für die Aufführung des "Rienzi" leite. Die Oper erlebt einen durchschlagenden Erfolg. Der dreißigjährige Komponist ist ein berühmter Mann geworden.

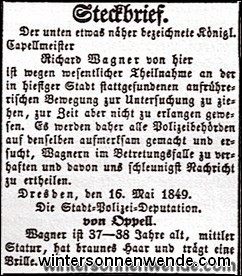

Aber während die große Heldenoper "Rienzi" rauschend über die Bühne geht, liegt schon ein anderes Werk in der Lade, der "Fliegende Holländer". Ein halbes Jahr später wird auch er aufgeführt. Und das Publikum, das noch die strahlenden Gesänge aus dem "Rienzi" im Ohre hat, verharrt zunächst in erstauntem Unverständnis. Etwas Neues kündigte sich in diesem Werke an, eine Haltung, die die gewohnten Überlieferungen nicht berücksichtigte. In sehr scharfer Zuspitzung kann man die Wandlung etwa so umreißen: Der "Rienzi", eine reine Oper, fügte sich noch den Gesetzen dieser schon lange hochentwickelten Kunstform ein, deren Wesen der Schau- und Gehöreffekt war; der "Holländer" aber bedeutete den ersten Schritt zu einer neuen Form, die man später das "Wort-Ton-Drama" nannte und deren Wesen in einem Austrag innerer Spannungen zu suchen ist. Der "Rienzi" sprach zuerst die Sinne an; der "Holländer" versuchte bereits, an die tragischen Empfindungen von der Nähe des Schicksals zu rühren. Während "Rienzi" als Glanzstück einer hochgezüchteten, kaum mehr entwicklungsfähigen Form ein Ende darstellt, war der "Holländer" ein Zeichen in die Zukunft, erster Meilenstein auf dem neuen Wege, zu dem sich Wagner in der Zeit seiner Pariser Erfahrungen hingemüht hatte. Und auch der Unterschied im geistigen und stofflichen Gehalt bedeutete einen wichtigen Wandel; denn während der Vorwurf zum "Rienzi" auf Bildungserlebnisse, auf eine intellektuelle Kenntnis packender Stoffe, zurückgeht, tut Wagner im "Holländer" den ersten Griff in den Sagenraum des Volkes: mächtige Äußerung eines geläuterten Instinkts, der in Paris die literatenhaften und intellektualistischen [488] Schlacken verloren hatte. Als Wagner bei der Rückkehr aus Frankreich zum erstenmal über den Rhein gefahren war, hatte er "mit hellen Tränen im Auge seinem Vaterlande ewige Treue geschworen". Er wußte noch nicht, in welcher Tiefe er diesen Schwur erfüllen sollte: daß er sein Werk dereinst aus den heiligsten Schichten des Volkstums, aus Sage und Mythus, hervorgraben würde. Die beiläufig zwanzig Jahre, die er in Dresden und anschließend in der Schweiz verbringt, sind dadurch gekennzeichnet, daß er sich Schritt für Schritt ein Weltbild erarbeitet, das im Volk und im Mythus seine gestaltenden Mächte besitzt. Auf dieses Weltbild gründen sich seine großen Werke, die sämtlich während dieser fruchtbarsten Schaffensperiode entweder gedichtet oder komponiert oder entworfen wurden, zumindest ihm in einem Einfall aufgegangen sind. Nach diesem Weltbild bestimmt sich vor allem seine geschichtliche Stellung in der Zeit, also die Tatsache, daß er nunmehr in einen immer weiteren Abstand zu den erfolgreich fortschreitenden Tendenzen des liberalen Jahrhunderts gerät. Äußerlich lassen die Dresdener Jahre sich zunächst gut an. Nach der Pariser Not sind sie wie ein Atemschöpfen, dem man sich hingibt, bis die Erregungen still verebbt sind. Bald aber entwickelt sich eine Erscheinung, die von den Tiefen in Wagners Wesen viel verrät: daß nämlich die neue bürgerliche Sicherheit, das geruhsame Auskommen in der regelrechten Ruhe und Ordnung einer nicht allzu großen Residenz ihn beinahe noch schlimmer bedrängt als die umwühlende, aufregende, antreibende Not in Paris. Diese hatte den dynamischen Strom in seinem Wesen, die nach Tat und Einsatz brennende Unruhe des Herzens angesprochen. Aber die Dresdener Spannungslosigkeit setzt bei ihm behäbige Instinkte voraus, die er nicht besitzt. Da gerät er in eine merkwürdige Unrast hinein, in eine Betätigungssucht, an deren Grund die Sehnsucht nach einem großen Werk statt des täglichen Kleinkrams verborgen ist. Spürt er, daß in sehr tiefen Schichten sich Keime der künftigen Schöpfung bereiten? Es sind die Jahre der großen Gärung vor der Revolution von 1848. Allenthalben sind verschwommene und deutlichere, immer aber lebhafte Wünsche nach großen Veränderungen rege. Die Schwätzer und die Träumer, die Banausen und die Plänemacher, die Fortschrittlichen und die Reaktionären, die Politiker und die biederen Hausväter – alle treiben sie schon in den leise ziehenden Wirbeln mit, die elementaren Stürmen vorausgehen. Die Menschen der schöpferischen Spannung aber, in deren Herzen irgendein Plan oder ein Abenteuer oder eine Aufgabe pocht, die noch nicht ans Licht kann, spüren in dieser fiebernden Atmosphäre, die von nahenden Ereignissen schwanger ist, nur ihre eigene Unruhe wiederkehren. Wie wirkt sich diese Stimmung, die nicht zuerst eine Sache der politischen Lehren, sondern des Blutes und des Instinktes ist, auf Richard Wagner aus? Als in Dresden im Mai 1849 die Revolution mit einem Straßenaufstand losbricht, geschieht das Erstaunliche, daß der Königlich-Sächsische Kapellmeister Richard Wagner so entflammt in ihren Aufständen mitstürmt, als sei ihr Gelingen [489] von seinem Einsatz abhängig. Für die Politik des Tages hat er kein klares Verständnis; eine angeblich politische Rede, die er ein Jahr zuvor gehalten hat, war in ihren tagespolitischen Ausführungen dilettantisch. Nun aber, da der Zauber der Sturmglocken stärker wirkt als die kühle politische Überlegung, sind in ihm plötzlich die starken Instinkte erwacht: der immer bereite Instinkt zum Einsatz, der ebenso lebendige Willensinstinkt, der überall in ihm aufbrennt, wo es Menschen mitzureißen, Massen zu entflammen, ungeordnete Haufen zu dirigieren gilt. Die Führer der Revolution kämpfen für ihre Doktrinen. Dieser unpolitische Musiker aber spürt nach langer, öder Ruhe wieder Bewegung, Dynamik, Spannung – und bedingungslos ist er dem ausgeliefert, ungehemmt bricht die gestaute Lebendigkeit alle Grenzen nieder, die ihr das Herkommen ebenso ziehen könnte wie eine schäbige Sorge um die bürgerliche Existenz.

Die Jahre in Dresden, eine Zeit der Sicherung, blieben so Episode. Die folgenden Schweizer Jahre, Verbannungszeiten mit Sorgen, mit dem Drang nach der Heimat, der Abgeschlossenheit von jedem bedeutenden musikalischen Leben, bilden hingegen Epoche. In ihrer Einsamkeit gewinnt Wagner als Schöpfer, als Denker und als Zeitkritiker das endgültige Gesicht.

Es ist merkwürdig: die erste Beschäftigung, der sich dieser Mensch der Tat und der Gestaltung unmittelbar nach dem Dresdener Erlebnis, das extremste Tat gewesen war, hingibt, ist Reflexion. Er geht nicht daran, die vorbereiteten künstlerischen [490] Pläne und Entwürfe nun auch auszuführen. Er schreibt vielmehr Bücher. In der langen Reihe seiner theoretischen Schriften, die damals entstanden sind, unterzieht er die innere Situation des Jahrhunderts einer ungewöhnlichen Bestandsaufnahme; er überprüft die Aussichten der Kunst in dieser Zeit, und er fragt nach den Voraussetzungen, die er selber für die Schaffung eines neuen Kunstwerks bieten kann. Wie großartige Selbstgespräche muten diese Schriften an, mit denen er sich in ein Dickicht von Unklarheit hineinwühlt, das es zu lichten und zu ordnen gilt. Es ist hier nicht der Ort, über Einzelheiten seiner Theorien zu berichten. Entscheidend ist, daß sich der Grundgedanke all dieser Veröffentlichungen programmatisch schon im Titel der ersten Schrift Kunst und Revolution vorgedeutet findet. Von künstlerischen Fragen ausgehend und von revolutionären Impulsen getrieben, weitet Wagner die Betrachtung seiner Zeit zu einem großen Kulturprotest aus. Den Grundgedanken seiner Lehren, die von der Kunst hinübergreifen in die Politik, die Geschichte, die Religion, die Philosophie, liefert ihm die Einsicht, daß die moderne Welt auf der einen Seite einer immer schlimmeren Auflösung aller natürlichen Bindungen verfalle, auf der anderen gleichzeitig in eine immer ärgere Erstarrung und Dogmatisierung ihrer lebendigen Kräfte hineingerate. Der analysierende Intellekt hat sich gegen das gestaltende Gefühl erhoben, Doktrinen und starre Konventionen schränken allerorten den Strom des schöpferischen Lebens ein. Abstrakte, rationalistische, mechanische Tendenzen drohen, alles gewachsene Leben, alle Schöpfung aus der Seele und dem organisch gebundenen Geist, alle Kultur zu ersticken. Dieser Gefahr hält Wagner als das heilende Gesetz die "große Notwendigkeit der natürlichen Ordnung" entgegen. Wenn der Irrglaube an das Glück einer Mechanisierung der Welt überwunden wird durch die Rückbesinnung auf die organischen Notwendigkeiten; wenn die schöpferischen Kräfte nicht mehr im Intellekt, sondern im geheimnisvollen Abgrund der Seele gesucht werden; wenn die Gegenwart sich wieder auf die schöpferischen Bindungen besinnt, die sie vergessen hat: erst dann kann das Jahrhundert davor gerettet werden, an seinen Selbsttäuschungen von Kraft und Stoff und ratio, von mechanischem Fortschritt und intellektuellen Doktrinen zugrunde zu gehen. Das Leben soll über den bloßen "Geist", das natürliche über ein abstraktes Gesetz, das organisch Begründete über das mechanisch Konstruierte, die Zusammenschau über die Auflösung siegen. Dann werden die alten Mächte, aus denen echte Schöpfung kommt, wieder lebendig werden, wie sie in ungebrochenen Zeiten lebendig waren: die Gemeinschaft statt der zersplitterten Gesellschaft, die dienende Arbeit statt der zerstörenden Gier nach dem Profit, das lebendige, geheimnisvoll-schöpferische Volk statt eines formalistischen Staates, der seinen Sinn doch nur vom Volke empfangen kann. Dann wird auch die Kunst wie in den alten gebundenen Zeiten mit allen Formen und allen Gebärden nur von der Schöpfergewalt der Gemeinschaft reden, die sich [491] den Künstler zu ihrem dienenden Werkzeug herbeiruft. Und dann wird die Kunst die höchste Würde und die heiligste Weihe erringen: den Mythus des Volks zu beschwören, der ehrwürdigsten Macht, in der die große Notwendigkeit der organischen Ordnung waltet. Es ist der Aufstand der Lebensmächte gegen die rationalistische Hybris, wovon Richard Wagner redet. Das aber bedeutet einen Aufstand gegen den herrschenden Geist des Jahrhunderts, das von den organischen Ordnungen – Volk, Gemeinschaft und Mythus – sich mit jedem Schritt entfernte. Selbst wo diese Zeit an ihren äußerlich eindrucksvollsten Gestaltungen schuf, an ihrer Technik, ihren Massenbewegungen, ihren philosophischen und politischen Theorien, war ihr Ausgang beinahe immer die Analyse. Und auch in ihren Ergebnissen führte sie nicht zu sinnvoller Gebundenheit hin, sondern zu schweren Zerreißungen, Feindseligkeiten, zielloser Unrast, schließlich zur Skepsis. Ein mechanisch geregeltes, von nagenden Zweifeln zermürbtes Dasein, Unfruchtbarkeit in den Dingen des Geistes und der Seele, "Qualm und Industriepestgeruch unserer städtischen Zivilisation" werden das Ende sein. Unaufhaltsam treiben die Dinge hin, rege, angespannt, scheinbar auch schöpferisch. Doch all der Aufwand kann nicht verbergen, daß das Jahrhundert auf eine Greisenhaftigkeit hingleitet, vor der es kein Entrinnen mehr gibt. "Wotan ist nur noch ein abgeschiedener Geist: seiner höchsten Absicht nach kann er nur noch gewähren lassen, es gehen lassen, wie es geht, nirgends aber mehr bestimmen und eingreifen. Er gleicht uns aufs Haar; er ist die Summe der Intelligenz der Gegenwart..." Dieses Urteil nimmt Bezug auf den "Ring des Nibelungen". Im "Ring" hat Wagner seinem Weltbild von dem unüberbrückbaren Gegensatz zwischen organischen und mechanischen Mächten, zwischen den starren Gewohnheiten einer müde gewordenen Ordnung und dem lebendigen Anspruch eines jungen Wollens Gestalt gegeben. Damit formt er seine Vision von dem geheimen Kampf im Urgrund der modernen Zeiten. Und er treibt die Gegensätzlichkeit zu einer inneren Gespanntheit hoch, wie sie nur revolutionären Auseinandersetzungen eigen ist.

Um wieviel tiefer als "Tannhäuser" und "Lohengrin", die beide noch in Dresden entstanden waren, greift doch der "Ring" mit seiner Schau in den tragischen Urgrund der Welt hinab! Lohengrin und Tannhäuser gehörten noch ganz dem romantischen Raume an. Vom Mythus aber, in dem der "Ring" beheimatet ist, hat Wagner gesagt, daß er "maßgebend und gestaltend, Ansprüche rechtfertigend und zu Taten befeuernd in das wirkliche Leben hineinreiche" als eine gesinnungbildende, prägende, auch umstürzende Macht. Der "Ring" war Wagners revolutionärer Ruf an die Zeit, die es von einem Weg des Unheils zurückzureißen galt. [493] Aber der "Ring" endet mit der "Götterdämmerung", und nach den strahlenden, kampfheißen Gesängen des jungen Siegfried, der ausgezogen war, um die Welt zu erneuern, schreibt Wagner mit "Tristan und Isolde" der Menschheit eins ihrer schmerzlichen Lieder der Sehnsucht, eine ihrer zauberhaft traurigen Weisen von der Verlassenheit und dem großen Verzicht. Mag sein, daß Schopenhauers Schatten grau hinter der Antwort steht, die der Siegfriedfrage, wie denn die Welt zu besiegen sei, hier entgegenklingt. Mag sein auch, daß den Grundton des "Tristan" das schwere Erlebnis mit Mathilde Wesendonk bestimmt hat, jener einzigartigen Frau des letzten Verstehens, das ihm so selten begegnet war; vielleicht schob der Entschluß zum Verzicht, der Wagner von diesem Wesen der Ruhe, der Besinnung, der unerhörten Bestätigung trennte, sich wirklich wie ein Abendschatten auch über das Werk und gab ihm das goldene Dunkel, die Lockung, die Trauer. Tragischer Grundton der Seele, das magische Wort des düsteren Philosophen, entsagende Abkehr von einer Verheißung mögen im Tristan zusammengeströmt sein – aber raunt in den Untergängen und den Verzichten, in denen die Helden des stürmischen Wollens und der brandenden Liebe enden, nicht auch eine Stimmung mit, die dunkel und mächtig am Grunde der Zeit liegt? Nun erlebt Wagner selber die seltsame Erscheinung, daß in den Jahren des großen äußeren Flors und der materiellen Erfolge die Menschen der hohen geistigen Schöpfung immer wie auf der Flucht sind, immer in einer Luft der Einsamkeit leben. Hebbel denkt sich in eine ferne Welt von Giganten hinein, Verächter des Umtriebs auf allen Gassen; Rethel

Aber in Wagner herrschten ein dämonischer Wille und die schöpferische Unruhe des großen Gestalters. Es war undenkbar, daß ihn das wunschlose Nichts wirklich verstricken konnte. Seit Jahren hatte er nun in der Verbannung danach gefiebert, wieder im Wirbel der Welt zu stehen, wieder ein großes Orchester zu führen, endlich einmal den "Lohengrin" selber zu hören, der schon seit über einem Jahrzehnt die Welt entzückte und den nur sein Schöpfer noch nicht gesehen hatte – endlich wieder zu wirken, zu herrschen und zu entflammen. Einige Male hatte er, in [494] London und in Paris, große Konzerte geleitet. Doch erst als er 1862 amnestiert wird, nachdem ihn Polizeibürokraten dreizehn Jahre lang sinnlos schikaniert hatten, öffnet sich ihm wieder Deutschland, der Wurzelboden für sein geschichtliches Werk.

Wagner hatte bei seiner kulturrevolutionären Kritik erkannt, daß die moderne, in ihrem innersten Kern zersplitterte und bindungslos gewordene Welt einer schöpferischen Zusammenschau bedürfe, um wieder zu echter Kultur hinzufinden. Unmittelbar aus diesem Erlebnis einer notwendigen neuen Synthese erwuchs seine Lehre vom "Gesamtkunstwerk", die er gegen den Widerstand einer Welt mit seinem Werke durchgesetzt hat – vielleicht nur in einer einmaligen Erfüllung, die einzig an seinen Genius gebunden war und sich nicht als Schulfall für Epigonen eignete, immerhin aber in einem unbestreitbaren Sieg. Die Einzelkünste, so besagte die vielleicht nicht allgemeingültige Lehre, dürften nicht glänzende Einzelerfolge – des Wortes allein, der Mimik allein, der Musik allein – erstreben, sondern müßten gemeinsam dem Sinne des Ganzen dienen: eine Arie in der gewöhnlichen Oper etwa, nur geschrieben, damit eine gute Stimme brillieren könne, verhindere, daß das Stück zu dramatischem Zusammenhang und zu dramatischer Tiefe gelange. Wenn die Oper zum echten Drama, das Schaustück zum seelisch veredelten Kunstwerk erhöht werden solle, müssen die einzelnen Künste sich dem Gesetze der Handlung beugen. Nicht die Eitelkeit eines Mimen, sondern die Ehrfurcht vor dem Gedanken und der Absicht des Werkes hat zu herrschen. Und wenn die Oper bisher allein zum höheren Ruhm der Musik geschrieben war, wenn ihre Texte schlecht und ihre Handlung völlig belanglos sein konnten, so hat in dem "Kunstwerk der Zukunft", das echtes Drama sein und doch die Musik für seine Wirkung miteinsetzen will, auch die Musik nur als dienende Kraft zu wirken. Sie ist "nicht Selbstzweck, sondern Mittel des Ausdrucks". Das Verfahren, nach dem Wagner die Musik dem dramatischen Zweck unterstellt, braucht hier nicht analysiert zu werden – wie ja überhaupt musikalische Analysen nur für den Fachmann Bedeutung haben. Wichtig ist, daß ihn sein neuer Weg seelische Abgründe erschließen ließ, von denen nicht das Wort, sondern eben nur die Musik eine Ahnung vermitteln kann. Wagner wußte um das Geheimnis hoher Kunst, daß die "Größe des Dichters am meisten dadurch zu ermessen sei, [495=Faksimile] [496] was er verschweigt". Doch die Musik, mystischer als das Wort, dringt auch in das Verschwiegene vor: "Der Musiker ist es, der dieses Verschwiegene zum hellen Ertönen bringt..." Eine unerhörte Analyse der Seele war damit für die Bühne erschlossen, eine unbegrenzte Enthüllung auch ihrer zartesten Regungen, ein vielfach beängstigender Vorstoß auch in die Schichten der verborgenen Reaktionen. Zu allen Geheimnissen und auch zu den gefährlichsten Lockerungen konnte diese Kunst vordringen, und keine Regung war ihrem Zugriff von vornherein zu scheu und zu verschlossen. Für ein Geschlecht, das von der Oper zuerst die prächtige Schau und den schönen Gesang erwartete, müssen die neuen Wirkungen wahrhaft umwälzend gewesen sein. Als der "Tristan", der das neue Kunstprinzip zur höchsten Verfeinerung entwickelt hat, in München zum erstenmal aufgeführt wird, wogt das Haus zugleich von jubelndem Beifall und von erbittertem Widerspruch.

Zwischen Vergötterung und Verdammung lebt Wagner auch die nächsten Jahre hin, kämpfend, rastlos am Werk, umhergetrieben wie nur je in seiner stürmischen Jugend, heute in prunkvoller Wohnung, morgen auf der Flucht vor den Gläubigern, von Plänen besessen und von Verzweiflung gehetzt, ein Fünfzigjähriger ohne sicheren Grund unter den Füßen, dazwischen wieder mit Geschenken wie den "Meistersingern" begnadet. Er ist wie ein Wanderer auf schmalem Grat, der

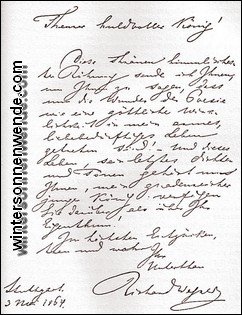

Und in der Tat hat Wagner in seinem abenteuerlichen Leben auch das Wunder erlebt: als ihn der junge König Ludwig von Bayern aus einer Notlage rettete, die keinen Ausweg mehr zu eröffnen schien. Einer der merkwürdigsten Freundschaftsbünde der Geschichte: ein genialischer Jüngling, der seine innere Welt aus den Bildern des Künstlers aufbaut, und ein reifer Mann, den die reine Bewunderung des Jungen so ekstatisch ergreift, daß er einen leibhaften Sohn der Götter in ihm zu sehen vermeint. Aber tief unter den Sphären, in denen Meister und Jünger träumen, murrt eine enge, neidische Welt von Spießbürgern und Rechthabern über das unverständliche Ereignis, das sich vor ihren Augen und doch jedem plumpen Zugriff entzogen vollzieht. Wagner hatte den König für den Bau eines Festspielhauses zu gewinnen gesucht; der unbestreitbaren Veräußerlichung des damaligen Kunstlebens sollte es als Beispiel eines veredelnden Strebens entgegentreten. Als die Verwirklichung nahe zu sein schien, ist der beneidete Günstling über den Groll der Bürokratie und das Unverständnis einer knauserigen Bürgerschaft gestürzt – von einer schwindelnden Höhe herab, in der er sich mit gutem Rechte für unantastbar hielt. Und doch gewann er mitten in diesem Zusammenbruch ein unersetzliches Unterpfand für den Sieg, der nun wieder entschwunden war und den er doch noch in seine Gewalt zwingen wollte: Cosima von Bülow, die Tochter Liszts. Hatte er bisher das Glück und die Last seines Werkes allein getragen, so steht ihm fortan in dieser Frau eine Kampfgefährtin zur Seite, die zäh und klug, gewinnend und [497] schroff, aus einem unergründlichen Glauben heraus seinen Plänen dient. Die Krönung aller Pläne aber ist der Gedanke an das eigene Festspielhaus.

Vielfach hat man den Anspruch auf eine eigene Bühne, die zunächst nur Wagners Werke allein aufführen sollte, als eine kaum überbietbare Anmaßung betrachtet. In Wirklichkeit äußert sich darin nur eine ungewöhnliche Treue gegen das Werk. Im Glanze des "Holländers", "Lohengrins", "Tannhäusers", des "Rings", des "Tristan", endlich der "Meistersinger", die damals vollendet wurden, trat Wagner in diesen Kampf um das Festspielhaus ein; und mit jedem der Werke verband sich ihm ein Anspruch auf künstlerische Vollwertigkeit in der Wiedergabe, den die Bühne jener Jahrzehnte in der Tat nicht zu erfüllen vermochte. Durfte man ihm verdenken, daß er seiner Schöpfung auch nach außen hin Recht und Rang zu erstreiten suchte?

Denn daß das Zeitalter krank ist in jeder seiner Adern: diese Erfahrung aus den Mannesjahren hat sich dem Greis im Laufe eines reichen Lebens nur immer bestätigt. Zu erstaunlichen Leistungen hatte sich das Jahrhundert allmählich emporgeschwungen; aber am Ende saßen auf allen Thronen, die der Genius der Epoche sich aufgerichtet, verderbliche Dämonen. Die Technik war der Herrschaft des ordnenden Geistes entglitten und preßte den Menschen unter das ausweglose Gesetz der Materie; die Mächte der Seele, Kunst und Kultur, verkümmerten schier in der eisigen Luft einer Gesinnung, deren Idol der Götze der Praxis war; selbst das Volk, Urgrund der Schöpfung, war in Klassen und Interessen zerschnitten und hatte die wurzeltiefe Bindung verloren: Bild um Bild hatte sich Wagners Ahnung, an der er seit den Vierzigerjahren litt, erfüllt.

|