|

[Bd. 5 S. 195]

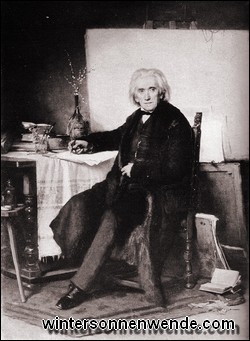

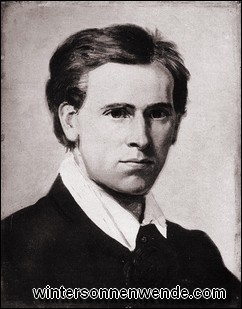

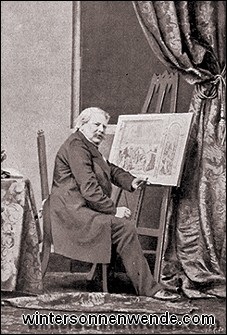

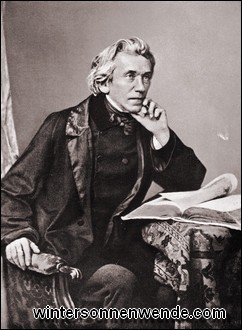

Schon äußerlich, in Erscheinung und Temperament, waren sie kaum miteinander zu vergleichen, ja sie bildeten sogar ausgeprägte Gegensätze. Deutlich zeigen das zeitgenössische Schilderungen aus der Feder des später als Kunstschriftsteller und Kritiker sehr namhaft gewordenen Malers Friedrich Pecht. Er begegnete 1836 zum erstenmal dem um elf Jahre älteren Ludwig Richter in Dresden und beschreibt seinen Eindruck so: "Eine hohe, aber so schlicht-bürgerliche Gestalt, von so bescheidener Zurückhaltung, daß man wohl allenfalls einen ehrlichen soliden Handwerksmann oder einen frommen Dorfschulmeister in ihm gesucht hätte, schwerlich aber einen Künstler der romantischen Schule. Erst bei näherem Zusehen fiel einem in seinen großen blauen Augen mit dem kindlichfrommen Ausdruck bisweilen ein besonders helles Erglänzen wie von innerem Licht auf, das die Züge des hartknochigen, durchgearbeiteten, gleich einem altdeutschen Heiligen von reichem Lockenwuchs umrahmten Gesichts eigentümlich beseelte, ja verklärte." An anderer Stelle rühmte er "die heiter bescheidene Liebenswürdigkeit, das wohltuend tiefe und schöne Gemüt des Mannes", dessen kluges, wohlwollendes Gesicht im Gespräch "von Zeit zu Zeit jene eigentümliche Helle überflog gleich einem Sonnenstrahl, der durch mattes Gewölk verstohlen bricht, um rasch wieder zu verschwinden". Den damals bereits einundvierzigjährigen Moritz von Schwind sah Friedrich Pecht erst im Jahre 1845 bei dessen Besuch in Dresden. Schwind hatte sich unter der Hand dort um ein Lehramt an der Akademie beworben; seine alten und neuen Freunde – u. a. die Bildhauer Rietschel und Hähnel, die Maler Ludwig [196] Richter, Oehme und Friedrich Pecht und der Kapellmeister Richard Wagner – gaben ihm ein kleines Fest, über das Pecht berichtet: "Uns überraschte die mittelgroße, wohlbeleibte, breitschultrige Figur mit dem kräftigen Nacken und stark gefärbten mächtigen Kopf mit den kleinen blitzenden Augen um so mehr, als sie durchaus an jene Flußgötter und Tritone erinnerte, die er selbst so oft unübertrefflich geschildert, und wie man sie wohl auch in alten Landkarten neben den Titel gelagert findet. Wir hatten etwas von der feinen Grazie seiner Kompositionen in der eigenen Gestalt zu finden erwartet. Er merkte das und versicherte uns in einer launigen

Diese sehr treffenden Skizzen der beiden Persönlichkeiten stimmen auch mit ihrer künstlerischen Lebensäußerung überein. Beide Künstler trugen ihr Wesen ganz offen zur Schau. Ludwig Richter hat wohl kaum Feinde besessen, während Schwind sich leicht gar mit seinen besten Freunden aus der Jugendzeit überwarf, während er anderen lebenslang die Treue bewahrte; wenn er einsah, daß er unrecht hatte, bat er oft in rührenden Briefen, man möchte ihm wieder gut sein. Er litt selbst unter seinem cholerisch-sanguinischen Temperament; dazu kam, daß ihm ein hohl erscheinendes Pathos, wie es aber gerade unter seinen Kollegen von der "Historienmalerei" oft zu finden war, immer in den Tod verhaßt blieb und er deshalb bei diesen, etwa bei Piloty, Kaulbach oder Makart, oft mit seinen herausfordernden Urteilen scharf aneckte. Schwind war eine durch und durch musikalische, die Musik als Geigenspieler und froher Sänger auch selbst ausübend, lebenskünstlerische Natur; es ist für seine "Bestimmung" überaus bezeichnend, daß er schon als Knabe mit Franz Schubert eng befreundet war und sich mit leidenschaftlich verehrender Liebe in dessen lyrisches Wesen einfühlte, und daß seine letzten Lebensjahre in inniger Freundschaft zu dem größten lyrischen Dichter seiner Zeit, zu Eduard Mörike, ausklangen. Ludwig Richter aber grübelte schon als Kind über Gott und die Welt, ging als Jüngling, keine Erfahrung scheuend, durch seine "Stationen" und fand sich erst nach mancherlei Selbsttäuschung in den Kreis seiner künstlerischen Aufgaben hinein, der zwar, wie es im großen Zug der Kunstgeschichte erscheinen mag, eng begrenzt war, den er aber mit unendlicher Liebe zum Kleinen und mit seiner echten Wesensart so ganz erfüllte, daß auch nicht der kleinste Winkel übrigblieb, [197] in dem wir nicht mit voller Klarheit ihn selbst erkennen könnten. Schwinds fast unerschöpfliche Phantasie sprudelte aus der deutschen Märchen- und Sagenwelt, die unter seinen Augen neues Leben und fast spielend ihre Gestalt gewann; Richter schaffte die Menschen nach seinem Bilde und verklärte durch dessen Abglanz, mit geradezu paradiesischer Ausschaltung auch der geringsten bösen Atome, ein Dasein, wie es nur in reinen, behüteten, gläubigen Kinderseelen sich spiegeln kann; und gerade deshalb, weil wir wissen, daß eine solche Harmonie für uns nicht mehr besteht, wir aber doch alle noch einen Strahl davon in der Erinnerung unserer Kindertage in uns spüren, wärmen wir Alten uns so gern an diesem poetischen Ideal und fühlen die große Wirkung mit, die das wurzelechte, poetische Wesen dieses großen Plauderers auf das Gemüt unserer Kinder ausübt. So haben die beiden Malerdichter auf ganz verschiedene Art, der eine mit dem Zepter seiner oft wändefüllenden, großen Kunst, der andere mit dem Friedenszweig des nachfühlenden Menschenfreundes, den gleichen Quell angeschlagen, aus dem für immer Deutschlands große und kleine Kinder ihre geheime Seelenkraft schöpfen werden. Es erscheint uns, die wir auf die Zeit, in der Schwind und Richter wirkten, zurückblicken, fast merkwürdig, daß ihnen der Durchbruch gelang. Denn der von Winckelmann angefachte Klassizismus mit seiner Griechenvergötterung und die ihr parallel laufende deutsche Historienmalerei hatten in der Romantik der Runge und Friedrich nur schwachen Widerstand gefunden und arteten teils in harten Realismus, teils in die so falsch tönende Düsseldorfer Genremalerei aus; daneben wurde die recht farblos und dünn gewordene, aber immer noch auf hohe Ideale gerichtete, sogenannte Kartonkunst von dem aus Frankreich über Belgien hereinbrechenden, derbmateriellen Kolorismus, dem sich die Mehrzahl der Künstler begeistert in die Arme warf, sehr scharf bedrängt. Es war demnach ein Glück für die beiden, daß sie, sozusagen zwischen den Schlachten, gerade schon so weit waren, daß sie wußten, was sie wollten und konnten, um zusammenzufassen und zu halten, was in der Kunst der Corneliusschule und in der Romantik an echtdeutschen Elementen enthalten war; dank ihrer reinen Persönlichkeit konnten sie die Bewegung in der entscheidenden Kurve abfangen, schwankende Werte im rechten Augenblick stabilisieren, wenn dieser Vergleich gestattet ist, und als unvergänglichen Schatz der deutschen Seele sichtbar machen. Was den Schülern der Akademien damals, als Schwind und Richter ihre Laufbahn begannen, als Ausbildung geboten wurde, war geradezu kläglich. Ludwig Richter schilderte seine Erfahrung auf der Dresdener Akademie so: "Das Zeichnen nach Originalen, d. h. nach Originalzeichnungen und später nach Gips wurde damals sehr mechanisch betrieben. Augen und Hand wurden indes geübt, obwohl ich nicht wußte, worauf es denn eigentlich ankam. Man lernte eben, einen Umriß machen, und bemühte sich, eine schöne Schraffierung herauszubringen; daß es sich um den Gewinn einer gründlichen Kenntnis des menschlichen Körpers [198] und um feines Nachempfinden der Schönheit dieser Form handele und deshalb um eine möglichst strenge, genaue Nachbildung zu tun sei, das wurde mir nicht und wohl den wenigsten klar. Es war mehr eine mechanische Kopistenarbeit, und die Antike wie das Modell wurden von den Lehrern in konventionelle Formen gebracht." Professor Schubert zeigte seine Methode des Landschaftszeichnens am Papiermodell: "Er nahm einen Streifen Papier, brach dieses zusammen, daß es vielfache Zacken bildete, bog es dann wieder herum, und der Baumschlag war fertig. Nur daß man aus mehr solchen Partien mehr oder weniger Zacken perspektivisch zusammensetzen mußte. Beim Ölmalen mußte ich einen Pinsel – sie waren damals von struppigen Fischotterhaaren gemacht, die nie eine Spitze bildeten – dick voll Farbe nehmen und dieselbe mit der Breite des Pinsels so auf die Leinwand setzen, daß sich kleine Halbmonde bildeten, und dies gab ebenfalls einen schönen Baumschlag und vortreffliches Gras, welches freilich kein Schaf dafür angesehen und somit nicht in Versuchung geraten sein würde wie die Spatzen des Apelles." – Ähnliches erlebte der junge Schwind auf der Wiener Akademie, die auch Hand und Auge in der Tradition von Mengs geistlos schulte, im übrigen nur die Antike kannte. Sein Lehrer war Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld (der Bruder des viel begabteren Julius, zu dem Schwind später in München in freundschaftliche Beziehung trat), aber Moritz hatte so wenig von ihm, daß er ein ganzes Jahr lang gar nicht zu ihm ging und klagte: "Es ist nicht Mangel an Mut oder Verachtung der Zeit, wenn ich die alten Meister um ihre Schülerjahre beneide, aber der Schmerz, ganz allein zu sein und sein Handwerk niemand ganz zu verdanken. Fände ich den Mann, dem ich unbedingt trauen könnte, so wäre ich der beste Schüler, den man sich denken kann, so aber bin ich ein Fremder in der Kunstwelt." Solche Mängel der künstlerischen Erziehung waren ein recht erschwerender Umstand. Es kam eben darauf an, wie das Talent sich später zur eigenen Ausdrucksweise durchkämpfte, schließlich auch ohne besondere Anleitung sich seine handwerkliche Technik erwarb.

Schon auf der Schulbank hatte er anregende Freundschaften, z. B. mit Lenau und besonders mit dem späteren Lustspieldichter Eduard von Bauernfeld. Dazu traten außer dem bald verstorbenen und ewig beklagten Franz Schubert noch viele andere, hochbegabte junge Leute, meist aus dem Kreis der Dichtung und Musik, die jahrelang fest zusammenhielten, miteinander, auch wenn Schmalhans Küchenmeister war, heiter ihr Leben genossen und sich gegenseitig zum künstlerischen Schaffen begeisterten. Die Seele dieser Gemeinschaft war, wenn auch zeitweise von Wien abwesend, Franz Schubert, dessen Lieder dort geboren und zuerst gesungen wurden. "Schubert ist hier, gesund und himmlisch leichtsinnig, neu verjüngt durch Wonne und Schmerzen und heiteres Leben." An ihn schließt sich Moritz so leidenschaftlich harmlos an, daß der Ältere ihn oft scherzweise seine Geliebte nennt. Sein ganzes Leben lang erinnerte er sich immer wieder des genialen Kameraden, mit dem er "ein paar flüchtige Lebensjahre versungen und vermusiziert" hatte; immer wieder taucht der Plan auf, für den Jugendfreund einen Tempel oder mindestens einen Saal, mit entsprechenden Bildern geschmückt, in dem Schubertsche Lieder gesungen würden, zu schaffen. Noch im Jahre 1865 schrieb er an Mörike, er habe angefangen, etwas zu machen, was er dem "vernünftigen" Teil Deutschlands (der "unvernünftige" war für ihn derjenige, der sich Wagner und Liszt zugewendet hatte) schuldig zu sein glaube, seinen trefflichen [200] Freund Schubert am Klavier nebst seinem Zuhörerkreis darzustellen, er wisse die Leute noch alle auswendig. Dieser "Schubertabend bei Josef Ritter von Spaun" vom Jahre 1868 befindet sich in der Wiener Städtischen Sammlung. Schließlich hat Schwind in seinen letzten Lebensjahren dem Freunde noch ein schönes Denkmal gesetzt in dem Bilde zu dessen einziger Oper "Rosamunde", im "Opernzyklus" der Wiener Hofoper.

Nach dem Tode des Vaters (1818) wurden die abendlichen Zusammenkünfte der Freunde in das Haus der Großmutter, "Zum goldenen Mondschein" oder "Schwindien" genannt, verlegt. Tagsüber wurde aber fleißig gearbeitet. Schwind hatte schon mit vierzehn Jahren das Gymnasium verlassen und war in die Universität übergetreten, um dort einen dreijährigen philosophischen Kursus, wie er für die in Aussicht genommene höhere Beamtenlaufbahn Bedingung war, zu absolvieren. Dann entschloß er sich doch, ermuntert durch seinen Schwager, den Verleger Armbruster, der ihm kleine Aufträge gab, Maler zu werden und in den Antikensaal der Wiener Akademie einzutreten, wo er von 1821 bis 1823 tätig war, sich aber nebenbei vor den ewigen Griechen und Römern ins Belvedere-Museum flüchtete, um dort die geliebten alten deutschen Meister zu studieren. Es beschäftigte ihn daneben z. B. ein Bilderzyklus zu "Figaros Hochzeit", der dem Dichter Franz Grillparzer so viel Freude machte, daß er dem jungen Künstler versicherte, in zehn Jahren werde er sich noch an jede Figur erinnern können. Auf dem ersten dieser Blätter steht überdies, von Schwinds eigener Hand geschrieben: "Dieses Heft hatte der alte Beethoven in seiner letzten Krankheit bei sich; nach seinem Tode bekam ich es erst wieder zurück."

Moritz von Schwind stand niemals in künstlerischem Konflikt mit sich selbst, wohl aber fast bis ans Lebensende mit der Außenwelt, deren Anerkennung er sich, in oft sehr leidenschaftlich geführtem Kampf, erringen mußte. Nur in einer Hinsicht fühlte er sich innerlich unsicher – wohl wissend, daß er nicht die eigene, sondern die Schuld der Zeit zu büßen habe –: in der Farbe, bei der ihm niemand [201] raten konnte, weil niemand selbst sie beherrschte, am allerwenigsten sein im übrigen hochverehrter Lehrer Peter Cornelius, der sie einfach ganz ausschaltete. Es war eben die Zeit der die Linie übermäßig bevorzugenden und nur "kolorierenden" Gedankenkunst. Oft erinnerte er sich des Stoßseufzers, den er als Jüngling seinem abreisenden Freunde Kupelwieser, der ihn im "farbigen Malen" unterrichtete, nachgesandt hatte: "Wie unermeßlich und starr noch das Leben der Farbe vor mir liegt!" Dann wieder faßte er nach und nach das Zutrauen zu sich, daß er etwas zustandebringen könnte, was "die Möglichkeiten in der Malerei etwas erweitert". Sehr aufschlußreich für seine Wandmalerei ist eine Briefstelle, die sich auf die Wartburg-Bilder bezieht: "Vom halben Mai bis Ende August (1854) war alles fertig, was größtenteils dadurch möglich wurde, daß

Es geht aus seinen Briefen auch deutlich genug hervor, wie Schwind zur Kritik stand, die für sein persönliches Wollen den Maßstab nicht finden konnte. "Immer noch die abgedroschenen Redensarten von Historie und Genre, immer noch der Deidideldum von Farbengebung und solchen Lumpereien –". Dem sehr kunstpäpstlichen Ernst Förster, Schwiegersohn von Jean Paul, verbot er das Haus, weil dieser im Bilde "den Karton nicht wiedererkennen" wollte. Genug, Schwind wurde endlich ausstellungsmüde; nur wenn ihm seine guten Freunde versprachen, z. B. die Aschenbrödelbilder nur in einem Atelier aufzustellen und niemand hineinzulassen als die Künstler, so wollte er sie herzeigen. Aber: "Wenn mir Gott das Leben schenkt, werde ich nächsten Herbst (1854) ein schönes Faß Wein auf den Wartburghof auffahren lassen, wo nebst Beschauung der hoffentlich fertigen Bilder Freunde aus Dresden, Frankfurt und wo noch welche mobil zu machen sind, auf einen bestimmten Tag werden eingeladen werden."

Schwind war eben ein freier Vogel, dessen Flug man am klarsten an seinen eigenen Werken verfolgen kann, und es gibt wohl keinen Deutschen, der Sinn für Kunst besitzt und glockenreine Klänge aufzunehmen vermag, der nicht irgendwann schon an einem Schwindschen Bild, sei es im Original, sei es in Märchenbüchern oder anderen Wiedergaben, seine Freude gehabt und die heitere Leichtigkeit und Poesie dieses Künstlergeistes bewundert hätte. Er hat sich durch das oft fast trübselige "Nazarenertum" seiner Zeitgenossen den Schnabel nicht verbiegen lassen, sondern ihn fröhlich gebraucht, wie er ihm gewachsen war; dies war sein Lebensgrundsatz, den er oft ausgesprochen hat,

Er hat seine Pläne fast alle lange Zeit, oft durch Jahrzehnte, mit sich herumgetragen und allmählich reifen und Gestalt annehmen lassen und seinen vielen Freunden, mit denen er in mitteilsamem, oft recht drastischem Briefwechsel stand, immer wieder über ihr Reifen berichtet. Da wurde auch der stoffliche Inhalt zuweilen behandelt und in so markanter Wortprägung geschildert, daß man noch fühlen kann, wie sich in ihm dabei auch die künstlerische Form bildete. Ähnlich war es auch, wenn man ihm historische Aufgaben stellte, etwa die Geschichte der Thüringer Landgrafen für die Wartburg; dann nahm er sich viel Zeit für gründliche literarische Vorstudien und griff sich dann die Stellen heraus, in denen er eine tiefere Menschlichkeit mit dem Legendären vermischen und von dieser Basis, nicht von der heroischen Konvention aus, die Handlung gestalten konnte. "Wenn man mit Wundern zu tun hat, muß man sich gleich auf einen wunderbaren Boden stellen, von wo aus man so natürlich sein kann, wie man will." So schön und reizvoll aber auch die Wand- oder Deckengemälde im Tiecksaal in der Münchener Residenz, im Schloß Hohenschwangau, in der Karlsruher Kunsthalle, in der Wartburg und im Wiener Opernhaus, seine Kirchenbilder in der Münchener Frauenkirche wirken, so überlegen sie dem meisten, was an Ähnlichem damals geschaffen wurde, sind – den Schwind, den alle meinen, wenn sie von dem volksverbundenen, unsterblichen Romantiker sprechen, den finden wir dort nicht. Den Märchenstoffen, mit denen er für sich allein hätte fabulieren und dichten können, ist dort zu viel "Historie" methodisch beigemischt, die seinen Genius binden mußte und aus deren Fesseln auch er sich nicht befreien konnte, weil die Form ihrer Darstellung und Auffassung sich zwangsläufig zu fest zum Kanon

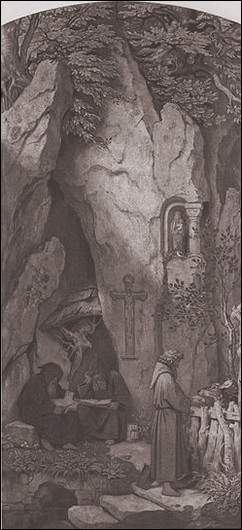

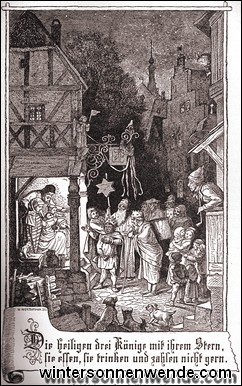

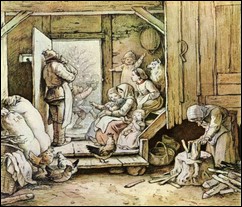

Den echten, den deutschen Schwind finden wir nur in seinen kleinen Gemälden, die er ganz frei und nur aus sich selbst heraus geschaffen hat. Jahrelang kehrt in seinen Freundesbriefen immer die "kleine Galerie" wieder, die er (singend!) [204] für sich ganz allein malte und mit der Zeit auf über vierzig Gemälde brachte. Er nannte sie seine "lyrischen" oder "Reisebilder", weil er darin seine aus Sinn und Herz strömende Phantasie unbeschwert auf die Wanderschaft schickte. Eine große Zahl davon, z. B. "Der die Rosse eines fahrenden Ritters tränkende Einsiedler", "St. Wolfgang, der den Teufel Steine bergauf karren läßt zum Bau einer Kapelle", "Rübezahl", "Die Anachoreten", "Morgenstunde", "Hochzeitsreise" und "Jüngling auf der Wanderschaft", befinden sich in der Schackgalerie in München, in der Nationalgalerie in Berlin und in anderen Sammlungen. Eins der schönsten, "Ritter Kurts Brautfahrt", ist leider beim Brand des Glaspalastes in München im Jahre 1931 vernichtet worden. Und dann die Märchenbilder zu den Sieben Raben, zu Aschenbrödel, dem Gestiefelten Kater und zu Melusine, die man nicht zu beschreiben braucht, weil jeder sie aus seiner Kindheit kennt! Sie haben Moritz von Schwind in wahrem Sinn volkstümlich, zum Liebling des deutschen Volkes gemacht. In allen diesen Bildern sprudelt es von kühnen, zarten, geflüsterten und klingenden Erlebnissen, da rauscht der deutsche Wald, es öffnen sich geheimnisvolle Felskluften, huschen fleißige Zwerge, baden singende Nymphen, rasseln die Rüstungen minnedienender fahrender Ritter oder hausen weltabgeschiedene Mönche. Die Märchenbilder erzählen sich selbst, Zauber umspinnt Harmlose und Unschuldige, Schicksalsknoten schürzen sich und werden von rettenden und vergeltenden Rittern oder Prinzen, denen dann die Liebe lohnt, im rechten Augenblick gelöst, kurz alles, was von sanftem Heroismus in der deutschen Sage lebt, wird anschaulich lebendig und ist mit edlem Schwung erhoben in eine Sphäre, wo Bild und Dort, Linie und Klang nicht mehr zu trennen sind und sich in reiner Poesie verschmelzen. Dies alles ist keine Gedankenarbeit, nicht der Verstand hat es nach üblicher Regel komponiert – es hat zeitlebens in diesem Künstlerherzen geblüht, bis er es in guter Stunde gestaltete. Fast wehmütig nennt Schwind die Sieben Raben seine "Lebensarbeit", denn "die ersten Striche, wovon ich noch Gebrauch machen konnte, sind 30 Jahre alt". Kein Geringerer als Anselm Feuerbach pries sie als "von so köstlicher Genialität und so ergreifender Lieblichkeit, daß ich selbst ganz verzaubert bin. In Schwinds Sachen weht ewige Jugend, ein Duft, daß ich mich wirklich mit all meinen Talenten tief unter ihm fühle. Ich halte ihn für den Ersten und bloß, weil er das Herz bewegt."

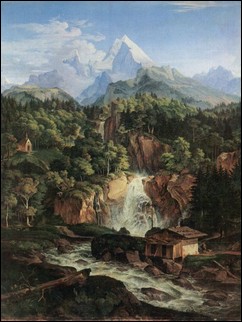

Dem Verleger Arnold war der eigene Sohn gestorben. Er nahm den jungen Ludwig viel in sein gutbürgerliches Heim, um ihm jene Liebe zuzuwenden, die im Vaterhause unter der vielen Arbeit nicht recht aufblühen wollte. Eine andere "Erlösung" folgte überraschend: Durch den Landschaftsmaler Graff wurde Ludwig dem Oberkammerherrn der Kaiserin von Rußland, Fürst Narischkin, empfohlen, der ihn bei freier Station und hundert Dukaten jährlich als Reisebegleiter (d. h. Vedutenzeichner) nach Südfrankreich engagierte; diese Reise ging im Jahre 1820 vonstatten und eröffnete ihm einen Blick in die Welt der Geselligkeit größeren Stils. Schon im Jahre vorher hatte ein künstlerisches Erlebnis ihm das Auge in anderer Hinsicht geöffnet. Von der Akademie in Kopenhagen, der weitaus besten jener Zeit, kommend, hatte der Norweger Christian Claussen Dahl in Dresden sein Bild "Waldbach im Gebirge" ausgestellt und damit die Freunde älterer Richtung ob seines "puren Realismus" aus dem Häuschen gebracht, die Jüngeren aber restlos begeistert; in seinen Lebenserinnerungen sagt Ludwig Richter darüber: "Schwerlich kann man sich jetzt eine Vorstellung machen, welche Wirkung ein Werk von solcher schlagenden Naturwahrheit unter dem Troß der übrigen, schattenhaften, leblosen, maniervollen Gemälde hervorbrachte. Nur Dahls Freund Caspar David Friedrich macht hierin eine Ausnahme mit seinen ganz originellen, poetisch gedachten und tief melancholischen Landschaften."

Als Ludwig Richter, hochgeschwellten Herzens, den italienischen Boden betrat, konnte er nicht ahnen, in welche Wirrsale von Kunstmeinungen und streitbar verfochtenen Richtungen er geraten würde. In Rom traf er am 28. September, gerade an seinem zwanzigsten Geburtstag, ein und schloß hier bald Freundschaft mit anderen Kunstjüngern, die zum Teil gar aus seiner engeren Heimat stammten und ebenso hungrig nach Idealen waren wie er selbst. Man orientierte sich gemeinsam und fand sich leider alsbald zwischen zwei Fronten.

Mögen diese Erkenntnisse auch erst späteren Überlegungen Richters zugehören, so ist nach den Lebenserinnerungen, denen zweifellos Tagebuchaufzeichnungen zugrunde lagen, doch als sicher festzustellen, daß sich am Ende des dreijährigen Aufenthalts die Anschauungen Richters, mindestens im theoretischen Sinne, allmählich klärten. Als er den damals so unruhigen Boden Italiens verließ, war sein künftiger Lebensplan: "Für's erste will ich mich in das romantische Gebiet wagen, wo Natur und Mensch zu gleichen Teilen herrschen, eines dem anderen Bedeutung und Interesse gibt, und später, will's Gott, wage ich mich auch weiter in ein heiliges, großes Gebiet; dazu gebe Gott mir seine Gnade und Gedeihen, dann ist mein ganzes Leben und Beruf Umgang mit Gott und seinen Werken." [208] Mit Ludwig Richters Rückkehr nach Dresden waren aber seine "Wanderjahre" noch nicht beendet, die schwerste Prüfung, das "Erkenne dich selbst", stand ihm noch bevor. Zwar wurde er mit Anerkennung und Freundlichkeit aufgenommen, und ein reicher Kunstfreund, Johann Gottlob von Quandt, bestellte im Jahre 1826 sogleich die Bilder "Ariccia" und "Civitella".

Da brach die Krisis mit einer bei Richters sanftem Charakter überraschenden Leidenschaft aus. Eine unbeschreibliche Sehnsucht nach Italien erfaßte ihn. Er hoffte wohl, die Eindrücke, für die er damals zu unvorbereitet und noch viel zu jung gewesen war, überlegter in sich zu erneuern. Er schrieb an seinen Freund Peschel in Leipzig die erstaunlichen Sätze: "Ich möchte wohl wissen, wie Preller (der Schöpfer der Odyssee-Landschaften) eine deutsche Landschaft, z. B. die der Wartburg, auffaßt und behandelt; ich kann mir seine großartige Behandlung [209=Faksimile] [210] gar nicht zu so kleinlichen Formen unserer Gegend vorstellen. Mich stößt hauptsächlich das Volk(!) zurück, das ich in meinen Bildern brauche, und dem deutschen, vollends dem hiesigen Landvolk ist nur eine komische, aber keine schöne Seite abzugewinnen." Eine neue Fahrt nach Italien war beschlossen, da erkrankte

Wer Ludwig Richter ganz verstehen will, muß von diesem eben geschilderten Werden wissen, um ihn von schwächlichen Nachahmern, die nichts Ähnliches erlebt hatten oder zu erleben fähig waren, zu scheiden und sein großes seelisches Ausmaß zu begreifen. Es ist die schwer durchkämpfte, von falscher Einstellung befreite Resignation, die sein großes, gütiges Herz geöffnet hat und es nun in "gottgefälliger" Weise sich ausströmen ließ im Sinne seines großen, nun erst recht erkannten Vorbildes Albrecht Dürer, der einmal gesagt hat: Der heimliche Schatz des Herzens wird offenbar im Werk.

Fragt aber einer: "Was war denn nun eigentlich, was ist Romantik? – dann antwortet der Dichter Eichendorff: "Heimweh nach der verlorenen Heimat". – Und Ludwig Richter umschreibt sie als Sechsundsechzigjähriger so: "Heute früh hatte ich beim Betrachten einer gelben schönen Johannisblume einen ganz eigentümlichen Eindruck, der gar nicht zu beschreiben ist; so muß es in Visionen sein. Wie ein lichter Blick in das Wesen, in den Geist der Blumen; ihre Schönheit als Ausstrahlung einer höheren Welt geistiger Leiblichkeit empfunden. Leichter, gehobener, seliger Zustand. Wie ichs in Worte fassen wollte, verlor sich das schöne Gesicht." – Der ritterliche Moritz von Schwind sagte wohlgemut: "Für mich ist die romantische Welt die, wo man seine Feinde niederhaut, für seine Freunde ins Feuer geht und einer verehrten Frau die Füße küßt!"

|