|

[Bd. 3 S. 590]

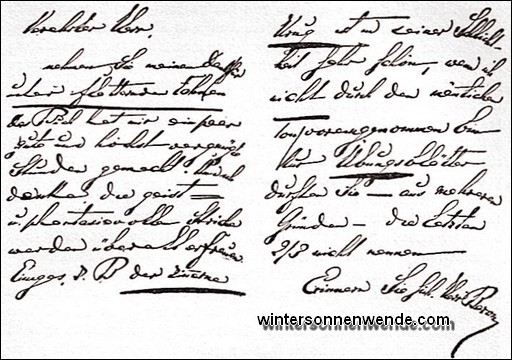

Dieses Bildnis dürfte gut, ja ausgezeichnet sein, weil es, von einem Künstler hohen Grades erschaut, das Wesen andeutet, das auch aus Meyers Leben, Lebenshaltung und Lebenswerk abgelesen werden kann. Bei näherem Zusehen verlagert sich wohl das Betont-Bürgerliche in jenes Bürgerlich-Aristokratische, das den Notabeln der Schweizer Städte anhaftet; das Schwere, das Robuste verdeckt nur noch mühsam eine Feinnervigkeit, um nicht zu sagen Neurasthenie, die ihn wohl zu Erkenntnissen und zu dichterischen Ausstrahlungen befähigte, die aber auch seine Gesundheit beständig gefährdete. Mit einer außerordentlichen Willenskraft ist er diesen Gefahren begegnet, er ist ihnen zu Zeiten erlegen, aber immer wieder hat er sich der Anfälligkeit seines Körpers und seines Gemütes entwunden. Wer ihm eine große Ichsucht nachsagt, hat nicht unrecht; aber er möge die Gerechtigkeit walten lassen, daß nur durch eine starke Konzentrierung auf das Ich Meyer imstande war, seiner Berufung dieses reine, zuchtvolle und gleichwohl blühende Werk abzuringen. So steht er da als eine Persönlichkeit, die herrschen will, die sich in einer verhaltenen Strenge äußert und nicht früher rastet, als bis Herrschaft und Strenge alle Kräfte in ihm gebändigt haben. Dafür ist sein Werk – das Ganze und selbst der kleinste Zug darin – ein vollkommener Ausdruck sowohl in der Erlesenheit und Reife seiner Gedanken als auch in dem Ebenmaß der Form, in die Meyer seine Erkenntnisse zu kleiden weiß. Erst als die Bändigung seiner selbst gelungen war, trat er hervor, nicht göttlich strahlend wie die jungen Dichter der kataraktischen Leidenschaften, die ihre Gaben noch glühend hinausschleudern, sondern schon gesetzt, ein Mann von neununddreißig Jahren, ein durchaus Fertiger, der bereits die tiefsten Dunkelheiten durchmaß. [591] Vorangegangen ist diesem späten Anfang ein Leben des Tastens, der Verzweiflung und – wir wollen es gerade an dieser Stelle nicht verschweigen – fast der Abkehr vom deutschen Wort. Dem Bürger der Eidgenossenschaft, mag er auch im Deutsch sprechenden Zürich geboren sein, ist der Sinn für die Dreiheit der Landessprachen eine Selbstverständlichkeit. Meyers Veranlagung drängte ihn in das Studium der französischen Sprache; das leidenschaftliche Hineinfühlen in ihre Gesetze, ein fast heiliges Versenken in den Bau der klassischen Perioden führten ihn naturnotwendig zu einer Latinität, die zeitweilig Besitz von seinen Anschauungen nahm und ihm jenen Renaissancegeist eingab, der niemals ganz aus seinen Werken weichen sollte. Deshalb konnte Spitteler ihn einen Hugenotten nennen und Gottfried Keller, der aus landsmannschaftlicher Verbundenheit ihn hätte erfühlen müssen, ihm Steifheit und Schwere nachsagen. Aber das haben schließlich alle Dichter in sich und an sich, die mit dem Engel wahrhaft ringen müssen, bis er sie segnet. Dafür weicht aus ihrem Werk alle Flüchtigkeit, alles nur äußerlich Zufällige. Jedes Wort bekommt Gewicht und Gewalt. Meyers Bedeutung im Raume der deutschen Dichtung und im weiteren der deutschen Kultur geht von der Beherrschung der Sprache aus, die kristallklar ist, wohl die lateinische Schulung und ihren Formenschliff verrät, und die dennoch aus der Quelle hervorströmt, die – auch in der Schweiz – deutschen Ton, deutsches Gefühl, deutsches Denken hervorbringt und in ihnen lebt. Dieses aus den seelischen Bezirken Deutsche, das uns berechtigt, ihn ohne Verletzung nationaler Empfindlichkeiten unter die großen Deutschen einzureihen, äußerte sich selbst an den Stoffen, die er klassischen Vorgängen, italienischen Historien und den Chroniken der Renaissance entlehnte. Denn er holte, wie die Besten seiner Art, seine Vorwürfe von jenseits der Alpen herauf. Die heimische Schweiz gibt ihm das Motiv des Jürg Jenatsch und einiges von den Novellen. Den rein deutschen Kulturkreis streift er nur mit Huttens letzten Tagen. Was ihn aber im lautersten Sinne doch als eine deutsche Erscheinung gelten und für immer als einen deutschen Dichter wirken läßt, ist das Verantwortungsgefühl gegenüber dem Werk, das ans Religiöse grenzt und seinen Ausdruck im Vollenden der Form findet. Die Wahl seiner Stoffe ist vom Innern, von der Innerlichkeit, niemals von der Freude am dramatischen Aufriß und an dramatischen Effekten bestimmt – was nicht heißen soll, daß er sie vermeidet, wo sie sich selbstverständlich aus ihrer inneren Notwendigkeit heraus ergeben. In einem zähen Kampf der Gestalten mit den Ideen, den seelischen und geistigen Welten seiner Helden wird alles gebändigt, was nach reinen Effekten, nach Flitterbehang und Prunk, der in Geschichtsbildern leicht einmal zu Malereien reizt, nach spielerischen Zutaten aussehen könnte. Conrad Ferdinand Meyer ist ein unerhörter Arbeiter gewesen, der wohl die größte dichterische Schau hatte, dem sich aber die Umsetzung in das dichterische Wort nicht ohne leidenschaftliche Hingabe an die Arbeit ergab. In den brieflichen Auseinandersetzungen mit dem Herausgeber der Deutschen Rundschau wird dieser Kampf offenbar: er hat es sich nicht leicht gemacht, und es ist ihm nicht leicht gemacht worden. [592] Immer wieder trieb die Reiselust ihn, den Studierenden, hinüber nach Italien. Vergleichen wir ihn aber mit einem Franzosen reinsten Blutes, den der gleiche Drang beseelte, mit Stendhal, so erfahren wir es, wie unfranzösisch Meyer dachte und schrieb und wie mehr oder weniger formzüchtend diese Neigung endlich blieb. In ihm haben wir den starken Brückenkopf zu sehen, der das Deutsche der Neuzeit mit dem Romanischen aufs glücklichste verbindet und über den wir einzudringen vermögen in den Geist der Renaissance, die ein Teil unserer Bildungsuntergründe geworden ist. Der Künstler Conrad Ferdinand Meyer besteht im Glanze seiner Dichtung neben Jakob Burckhardt, dem Gelehrten, von dem er übrigens entscheidende Anregungen erhielt. Die Persönlichkeit des Schaffenden bestimmt die Gestalt, in der ein künstlerischer Stoff zu uns kommt. Man kann von der Stoffwahl auf den Menschen, vom Menschen auf die inneren Bedingtheiten des Stoffes schließen. Es gibt kein Kunstwerk, das nicht die Liebe seines Meisters zum metaphysischen Kern verrät; und es gibt keines, das nicht die Unvollkommenheit, die Schwäche, vor allem die innere Not seines Schöpfers bekennt. Am stärksten tritt das zutage, wo die Form eine erhabene und gerundete, die Wahl des Stoffes eine geradezu klassische genannt werden muß. Auch damit sei auf Conrad Ferdinand Meyer gezielt. Es gibt wenige, in der neueren Dichtung der Deutschen kaum eine Persönlichkeit, die sich so leidenschaftlich hinter ihr Werk zurückzog, die es schmerzhaft und ängstlich vermied, das Ich zu zeigen. Ja, die Historiker müssen lange und sorgsam forschen, ehe sie auf die Untergründe des privaten Erlebens in seinem Werk vorstoßen. Die großen heroischen Gestalten bewegen sich frei vom Ressentiment ihres Schöpfers in ihre Aufgaben und in ihr Schicksal hinein. Und nur ganz von ferne liegt der Schatten des Dichters im Hintergrund seiner Dichtungen. Das eben war die große Zucht in seinem Schaffen, daß er das Erfahrene und Empfundene aus ihrer privaten Bedingtheit befreite und in eine fast einzigartige Objektivität vorstieß. Für ihn war es wohl auch das Mittel, sich über das eigene leidensvolle Leben zu erheben. Er vermochte es am sichersten, indem er sich aus der Gegenwart entfernte und mit der Maske, dem Kostüm, dem Panzer einer anderen Epoche umkleidete. Das Historische, das er liebte und pflegte und in schier vollkommenen Bildern erweckte, war für ihn eine Art Lebensbedingung.

Zürich bringt ihn, am 11. Oktober 1825, zur Welt. In der Taufe wird er Conrad genannt. Später erst ehrt er den Vater, indem er sich nach ihm auch Ferdinand heißt. Das Haus lebt in guten Verhältnissen, selbst als dem Dreizehnjährigen der Vater wegstirbt. Es sind die wirtschaftlichen Annehmlichkeiten des Schweizer Patriziats, die ihn sein ganzes Leben hindurch getragen und es ihm ermöglicht haben, seinem Dichtertum zu leben. Er studiert vielerlei durcheinander; den werdenden Juristen löst der werdende Maler ab. Aber er hält hier wie dort [593] nicht durch, beschäftigt sich mit neueren Sprachen und denkt daran, sein Examen in Französisch zu machen. Wenn das alles einen Vorteil hat, so den, daß die Grundlage seines Wissens und seines kommenden Schaffens immer breiter und fester wird. Für einen Beruf mit dem Gerüst von täglichen Pflichten und mit bürgerlicher Verantwortung kommt er nicht in Betracht. Schleier ziehen über seine Seele und über sein Gemüt. Man muß ihn in eine Anstalt der Westschweiz bringen, die er 1852 als geheilt verlassen kann. Vier Jahre später setzt die Mutter ihrem Leben ein Ziel. Sie ist ihm keine Führerin, keine die zarten ersten Schwingungen des Genies pflegende Hand gewesen. Abgeschlossen in einer freiwilligen Einsamkeit, die vom Wunsch nach Selbstschutz und von den Gärungen seines Geistes bestimmt gewesen sein mag, erfuhr er von ihr nur Klagen, daß sie ihn nicht verstünde; sie erkannte an den frühen Übungen seines Dichtens wohl die Begabung, aber sie verfügte weder über Einsicht noch über Geduld, ihn zu fördern.

Langsam wächst ihm zu Hause dennoch ein Verstehen entgegen: die Schwester Betsy erkennt ihn und wird über die Jahre und Jahrzehnte hin die große und kluge, dabei bescheidene Begleiterin seines Lebens. Sie ist seine lebendige Kritik, seine Bibliothek, die Ordnerin und Hüterin seiner Tage; sie reist an seiner Seite, wehrt alles Ungemach von seinem Schreibtisch ab; sie greift mit sanfter Energie in seine Geschäfte ein, wenn er verzagt oder müde ist, und sie tritt nur als weibliches Wesen einige Schritte in den Hintergrund, als Meyer, schon fünfzigjährig, [594] heiratet. Luise Ziegler, wie er selber dem Zürcher Patriziat entstammend, wird wohl die Herrin seines schlichten, schönen Hauses in Kilchberg, sie schenkt ihm eine Tochter; und äußerer Friede umgibt ihn an ihrer Seite, so daß er versichern darf, er sei mit Gott und der Welt zufrieden. Aber der gute Geist seines dichterischen Werktags bleibt Betsy; und die reinsten Einblicke in seine innere Welt verdanken wir den Erinnerungen, die sie getreu und selbstlos aufzeichnete.

Er ist kein Mann des großen gesellschaftlichen Lebens, die Sorge um seine Gesundheit hält alles Allzulaute von ihm fern. Um so intensiver pflegt er einen brieflichen und literarischen Verkehr mit Persönlichkeiten, die ihn anregen, bereichern, wie Louise von François, F. Th. Vischer, Liliencron, Marie von Ebner-Eschenbach, Betty Paoli – Persönlichkeiten, die er nicht ihrer Geltung halber, sondern aus einer tiefen Verbundenheit mit ihrem Denken heraus sucht. Nur zu Gottfried Keller, den er bewundert, lassen sich keine Brücken schlagen. Es bestand eine gewisse kühle Bewunderung von seiten Kellers, eine aufrichtige von seiten Meyers, aber die innere Entfernung zwischen ihnen war himmelweit. Keller, bei aller Schrulligkeit, war eine Natur, die sich gesellig von Mensch zu Mensch und gern beim Wein äußern mußte; Meyer aber kann in einem Brief an ihn sagen: "Die Gefühle eines Einsamen kenne ich zur Genüge." Sie kommen aus dem privaten Zustand. Dem sensiblen Aristokraten Meyer steht der spröde Stadtschreiber Keller gegenüber – zwei Welten sind das, die sich vom Ursprung, von der Erziehung her nur schwer überbrücken ließen und vom Temperament aus einander nicht verstehen konnten. Bei Meyer deutet sich diese Einsamkeit in den heroischen Gestalten aus, die er darstellte, in der Lyrik, im landschaftlichen Aufriß aller seiner Werke. Denn diese Einsamkeit drängte ihn in die Natur, in das Erlebnis der Berge und Seen, und sie machte ihn fähig, seinen Werken den leuchtenden Zauber der Natur mitzugeben. 1892 meldet sich noch einmal die tragische Krankheit, die die Mutter ihm vererbt hat. Man muß ihn einer Anstalt übergeben. Was dann kommt, sind letzte Jahre eines beruhigten Dahinlebens. Es ist ihm vergönnt, Plänen von großem Format nachzusinnen und ihnen die erste kühne Skizze abzugewinnen. Aber der Vollendung vermag er sie nicht mehr entgegenzuführen. Der Geist verstummt. Plötzlich und sanft nimmt ihn am 28. November 1898 der Tod hinweg.

Das Jahr 1870 machte in Meyer die dichterischen Kräfte frei, das Jahr 1892 setzte, im großen und ganzen, einen Punkt dahinter. Vorher und nachher lagen die Phasen der Gemütskrankheit. Dazwischen steht ein Lebenswerk von strahlender Klarheit und Schönheit, durch keinen Zug des tückischen Leidens getrübt, selbst dem Psychiater keine Symptome verratend. Es ist, als habe der Genius mit einer ungeheuer gestauten Energie alles hintangehalten, was der Vollendung des vorbestimmten Zieles hindernd in den Weg treten könnte. Vielleicht ist die Zucht und Strenge, mit der er sich selber begegnete, mit der er seine Renaissancenovellen zu [595] Kunstwerken formte, der deutlichste Ausdruck dieser Willensanspannung. Es gibt wenige Dichter, die so wie er mit ihrem Gott zu ringen hatten, und wenige auch, in deren Dichtungen dieser Kampf sich symbolisch so geschlossen und klar ausdrückt. Versucht man, dieses Werk auf einen Nenner zu bringen – und irgendwo wird jede Leistung eines Dichters, nicht nur den Grundzügen seiner Weltanschauung entsprechend, die Einheit seines Wesens, Erlebens, Denkens und Wollens erkennen lassen –, so muß man schon eine klassische Formel wählen: allenthalben geht es um den Kampf zwischen dem Menschen und dem Schicksal, zwischen dem Einzelnen und dem Dämon, oder sagen wir gleich: Gott. Und alle Gestalten, die er in diesen Kampf wirft, wachsen aus dem sehr irdischen Boden ihrer Herkunft ins Heroische hinauf. Lassen wir diesem kurzen Bericht eines äußerlich kaum dramatisch verlaufenden Lebens einen Überblick über das dichterische Werk Conrad Ferdinand Meyers folgen, der aufweist, wie es sich entwickelt – und welche Gestalten und Schicksale es in den zweiundzwanzig Jahren seines Schaffens hinstellt. Es ist ein lyrisches und episches Werk, der Bühne blieb es ganz fern.

Es folgt 1872 Engelberg, eine Idylle in Versen, die eine gewisse Volkstümlichkeit im Lager der bürgerlichen Bildung errang. Aber wir können sie als wenig belangvoll übergehen. Denn diesem Erlebnis eines Findelkindes, dem vielerlei romantische Zutat beigemengt ist, fehlt nach Meyers eigener Deutung das Grundmotiv und also die überzeugende Ausstrahlung. In einer Hinsicht nur nimmt das kleine Epos eine Sonderstellung in seiner Dichtung ein: es hält sich abseits von den rein historischen Stoffen, die dieser Dichter mit Leidenschaft suchte und in denen er seine Anschauung unablässig zu deuten trachtete als ein Mann, der von sich selber den Abstand zu den menschlichen Gefäßen seiner Ideen forderte und aus einer Schau in die Vergangenheit zu einer gerechten Wertung jenes Kampfes zwischen Mensch und Schicksal kam. Hier ist ein weiblicher Held, nur Stemma in der Richterin und Lucrezia in Angela Borgia können noch als weibliche Hauptfiguren seines Werkes bezeichnet werden; schon der verkleidete Leubelfingen in Gustav Adolfs Page steht abseits. Das Erotische, das mit dem Weiblichen unlösbar verknüpft ist, spielt bei C. F. Meyer eine ganz untergeordnete, eine allenfalls dienende Rolle. Er legt seine Figuren niemals auf das Zufällige einer Schwingung, auf den Reiz einer seelischen Reaktion oder auf eine musikalische Wirkung an. Er weiß sehr wohl, welche Kräfte Liebe an sich im Leben des Einzelnen wie der Gesamtheit bedeutet. Aber er gibt ihr nicht das große entscheidende Stichwort, sondern nur eine Hilfsbedeutung; und niemals verliert er sich in einem Bekenntnis etwa um der Erotik willen. Mit anderen Worten, er ist eine ganz und gar männliche Erscheinung mit dem Sinn für Größe, für Stolz und für Taten. Seine heldischen Menschen geraten deshalb ins Monumentale; sie geben sich nicht mit geschliffenen Sentenzen ab, ganz unmittelbar setzen sie ihre Seele in Handlung um. Gerade deshalb gelingen Meyer die problematischen Gestalten, die voller Widerspruch sind. Ihr Schicksal ist ausschließlich begründet im Zusammenprall einer idealistischen Anschauung mit den Realitäten der Umweltsmächte. Im Starken und im Schwachen sind sie ganze Menschen. Das zeigen die zehn großen Novellen, die er von 1873 bis 1889 schrieb, und dann sein einziger Roman (er selber bezeichnet ihn zurückhaltend nur als eine Bündnergeschichte), Jürg Jenatsch, den er neun Jahre lang im Herzen trug, ehe er ihn zwischen 1874 und 1876 schuf. Die Figur ist historisch und eine schillernde Gestalt der Schweiz. Im ersten Drittel des siebzehnten Jahrhunderts war Georg Jenatsch evangelischer Pfarrer zu Scharans in Graubünden. Sein eifervoller Kampf galt den Katholiken überhaupt und dann – den katholischen Spaniern und Österreichern, die über seine Heimat geboten; er paktierte mit Frankreich, und an der Seite des Herzogs Rohan zog er ins Veltlin ein. Aber wie er sich vom Protestantismus zum Katholizismus wandelte, so tauschte er auch die politischen Karten: er stand gegen [597] Richelieu auf und unterhandelte mit Spanien, als er erkannte, wo für Graubünden die größere Gefahr drohte. Aus den eigenen Reihen traf ihn 1639 der Mord. Als ein Zwiespältiger, Treuloser, die Gesetze der Moral mit Füßen Tretender ging er in die Geschichte ein. Aber es war nicht Treulosigkeit, was ihn beseelte, sondern im tieferen Sinne Treue gegen sich selber, eine bewußte Erkenntnis der inneren Stärke, die sich aller Zweifel am eingeschlagenen Weg entledigen muß und ihre Mittel wählen darf, wenn sie ein Ziel unbeirrbar verfolgen muß. C. F. Meyer stellt in das Toben der inneren und äußeren Kämpfe Lucretia Planta, die nichts ist als ein Weib, das der Stimme des Blutes gehorcht, ein edel gezeichnetes Wesen, das zur rauhen, jähen Art des Jenatsch die dramatische Folie gibt. Auch in ihr kreist das Gewissen, gebietet die Treue, und auch sie erliegt der scheinbaren Treulosigkeit. Als Kind schon liebt sie den Knaben Jenatsch; er wählt dann eine andere; er bringt ihren Vater um. Sie hat nichts als Rache im Herzen. Aber als er sie bittet, seine Unterhändlerin in Mailand zu sein, da schmilzt der Vorsatz, sie geht, weil sie sich belügt, es handele sich um das Vaterland. Die Treue ihrer Liebe ist untötbar und bleibt, als Jürg Jenatsch, von ihr vernichtet, bei den Toten ist. Die moralischen Forderungen sieht Jenatsch als eine private Angelegenheit an. Er ist der Mann des Gewissens, dem allein er sich verpflichtet fühlt, wo es sich um sein Vaterland handelt. Darf einer Wege und Mittel wählen, die nur vom Ziel bestimmt werden? Jürg Jenatsch sagt: er darf! Und er setzt ebenso sein Lebensglück wie die Ruhe seiner Seele aufs Spiel. Das Opfer rechtfertigt seine Handlungsweise, die in jedem anderen Falle zu verurteilen wäre: er opfert seine religiöse Überzeugung, er opfert das Weib, er opfert seine Geltung, nur die Idee, von der er besessen ist, die vaterländische, opfert er nicht. In diesem Zusammenhang: ein religiöses Buch ist Jürg Jenatsch nicht, so viel darin auch vom Glauben und Glaubenskampf die Rede ist. Meyer hat noch öfters – im Amulett, in Plautus im Nonnenkloster, in Gustav Adolfs Page, in den Leiden eines Knaben – religiöse Motive und Fragen angeschlagen, aber niemals um ihrer selbst willen behandelt. Es war wie mit den erotischen Elementen: sie bedeuteten ihm Mittel, einen Menschen in seinem großen Schicksalskonflikt zu zeigen. Im übrigen hat er unverhohlen seine Zugehörigkeit und Zuneigung zum Protestantismus bekannt und Erkenntnisse gegen den Katholizismus ausgesprochen. Aber er war kein Eiferer. Seine Haltung, die immer Abstand zu den Dingen und damit Überlegenheit suchte, befahl ihm auch im Religiösen ein besonderes Maß von Sachlichkeit an, das den Willen zur Gerechtigkeit in sich birgt. Man kann ihn ebenso einen religiösen wie einen heidnischen Menschen nennen: sein Herz empfand gläubig, sein Auge sah hellenisch – und seine Feder wußte beide Wesenheiten wunderbar zusammenzuführen. Aber Jürg Jenatsch ist, wenn man so will, ein politisches Buch, weil es eine Grundfrage der politischen Moral aufrollt: wo ist der Trennungsstrich zwischen Gut und Schlecht im politischen Handeln? Können verurteilenswerte [598] Handlungen, Verrat und Treulosigkeit, eine höhere Weihe erhalten? Eine Antwort ist hierauf nicht mit einem Wort auszusprechen. Erst die historische Entfernung, erst der Blick auf die Erfüllung oder auf das Mißlingen des Erstrebten, vermag sie zu geben. Und die Vorstellung von der Würde des Menschen verlangt es, daß der, der so handelt, mit dem letzten Opfer zahlt: mit seinem Leben. Wie Jürg Jenatsch. Für einen psychologischen Schriftsteller wären die Vorgänge dieses Romans Anlaß zu einer differenzierten Studie gewesen. C. F. Meyer war in jenem literarischen Sinne kein psychologischer Schriftsteller; er hat, wenn man Jürg Jenatsch kritisch untersucht, sogar recht grobe psychologische Schnitzer gemacht. Aber er hatte das widerspruchsvolle Leben für sich; er war ein Dichter, dem sich die Naturen seines Wesens in ihren leidenschaftlichen Taten erkennbar machten; und diese Taten traten oft auf eine fast grobe Weise zutage. Dem Jürg Jenatsch voraufgegangen war Das Amulett, die "wundersame Geschichte", die Meyer den Hugenotten Schadau aus Bern erleben und erzählen läßt. Coligny, Karl IX., Montaigne betreten die Szene, die in die Bartholomäusnacht mündet. Schadau ersticht im Duell den Grafen Guiche, der ihm die Frau beleidigte; an einem Amulett, das der Fechtmeister Boccard ihm umhängte, war die Waffe des Gegners, der dem Hofe der Anjou angehörte, abgeprallt. Er sitzt im Gefängnis, als das Blutbad beginnt, und wird gerettet. Auch er überschaut, ähnlich wie Hutten, aus der Ferne die Geschehnisse seiner Tage und denkt ihrem Sinne nach. Dem Jürg Jenatsch folgt 1880 die zweite Novelle, Der Heilige, deren Stoff Meyer in Thierrys Geschichte Heinrichs II. von England fand. Dieser Heilige ist der Kanzler Thomas Becket, der als ein vom Glück und vom Lebensmärchen verwöhnter Mensch in die Geschichte eintritt, der den Philosophen nachhängt und den Genuß eines überzüchteten Daseins ästhetisch rundet; in romantischer Abgeschiedenheit verbirgt er vor den Augen der Welt seine Tochter. Heinrich, dem er dient, ist schuld am Tod dieses Kindes und damit am Zusammenbruch von Thomas Beckets innerer Welt. Er durchmißt die Abgründe des Leids, um in einer neuen Sammlung emporzutauchen, wahrhaft ein Heiliger zu werden, der die Verfolgten und Geschlagenen schützt. Sein Gegenspieler und die Symbolfigur der Zeit ist der naive, derbe, rohe und irgendwo dennoch gutmütige Heinrich, und das Problem des Buches lautet: Wird Thomas Becket sich rächen? Die Erschütterung hat seine Racheinstinkte keineswegs zu einer bewußten Entfaltung herausgelockt, wohl aber seine geistigen Kräfte von der Verspieltheit freigemacht. Der Aesthet ist nun ein Asket. Und geistig ist, was sittlich ist. Der König hat seinen Kanzler zum Erzbischof von Canterbury bestimmt. Später wird Becket des Landes verwiesen, der Bannstrahl des Papstes trifft ihn; daheim geht er in den Tod des Märtyrers. In der Liebe des Mitleids –, also in jenen Kräften, die ihn sich selbst bezwingen ließen, liegt die tiefe, die endliche Rache, für die Meyer das Wort [599] "fein-grausam" findet. Es tritt hier, wie kaum je in einer Novelle, der Historiker zu Tage, dem es gegeben war, den Gott im Menschen, die geheim waltenden Kräfte zu erkennen, nicht um Wandlungen aufzuzeigen – Meyer bestreitet sogar, daß es sich um eine seelische Wandlung oder um eine religiöse Bekehrung handelt –, sondern um die immanenten Mächte zu offenbaren. Es folgt ein Band mit zwei Novellen, von denen Plautus im Nonnenkloster eine Rahmenerzählung ist, zu Konzilszeiten in Konstanz spielend; sie enthüllt einen fromm-heiteren Betrug um ein Gelübde und führt das Mädchen, das dem Kloster versprochen war, in die Arme des weltlichen Geliebten. Den Vorwurf fand Meyer bei Manzoni. Daneben steht Gustav Adolfs Page, eine reizvolle Arabeske aus dem Dreißigjährigen Krieg: der Page, in Meyers dichterischer Verfälschung ein Mädchen, dient dem Schwedenkönig und stirbt für ihn. Hier wie dort geht es um Treue, Treue zum Wort, zum Gelübde, Treue zur selbstübernommenen Pflicht. Und wenn etwas in allen Werken Meyers den Grundakkord angibt, so ist es das Treuemotiv. Meyer ringt darum auf eine faustische Weise und mit einer Zähigkeit, die selber wieder Treue zur innersten Berufung ist und zu dem Handwerk, mit dem er sie bestätigt. Eine sehr besondere Stellung nehmen die Leiden eines Knaben ein, die 1883 erscheinen und ihre Quelle in den Memoiren des Saint-Simon haben. Dort wird erzählt, wie der vierzehnjährige Sohn des Marschalls von Boufflers im Kloster von Jesuiten so hart gezüchtigt wird, daß er stirbt. Meyer hat diesen Kern herausgelöst, nicht um anzuklagen oder Zustände zu geißeln. Er war zu sehr Historiker und erpicht, die inneren Verhältnisse seiner Menschen und seiner Welten sich auswirken zu lassen; er durfte es sich deshalb leisten, den geschichtlichen Sachverhalt zur Verdeutlichung dieser Wesen abzuändern, und er erreichte damit einen besonderen Grad menschlicher Wahrhaftigkeit. Was der Novelle ihre Bedeutung schenkt, ist das fühlbare Emporbrechen eigener Erlebnisse. Ein verkanntes Wesen wirft den Druck ab, der von der Jugend her, von den Menschen eigenen Blutes auf es gelegt war. Die eigene Familie gab den Dichter als einen seelisch und geistig Toten aus; die Mutter hat über den Sohn, der zur Selbsterhaltung die Einsamkeit suchte, geäußert, daß sie ihn verloren gebe und keine Zukunftshoffnungen für ihn hege. Das waren Erschütterungen, an denen seine Empfindsamkeit schwer litt. Erst in den Leiden eines Knaben vermochte er sie auf eine Weise abzureagieren, die eine Überwindung seiner selbst, eine ebenso edle wie erhabene Rache an den Hemmnissen der Jugend und an ihren menschlichen Vertretern darstellt. Jede dichterische Äußerung ist ein Bekenntnis innerster Erlebnisse; aber C. F. Meyer gehört zu jenen Gestaltern, die es nicht nur verstehen, sondern auch sich abzwingen, objektiv bis in die kleinste Äußerung zu sein. Deshalb zieht er sich sehr schnell von den allzu leicht erkennbaren Eindrücken des eigenen Lebens wieder ins Historische, in die Eigenwirkung der Dinge zurück, als ein zwar beschwingter, doch gewissenhafter, kraftvoller, doch ergebener Diener seines Werkes. [600] Und fast, als scheue er sich, die eigene Stimme zu laut gesprochen zu haben, überläßt er die Wortführung des kommenden Werkes einem Größeren, Gewaltigeren, Gültigeren: Dante. Ihn setzt er als den Erzähler seiner Hochzeit des Mönches ein, deren Stoff er dem Macchiavell entlehnt. Und so leidenschaftlich versenkt er sich in die Sprache des Florentiners, daß er beinahe sich selber aufgibt und den an sich großartig gepackten Stoff durch einen Verzicht auf die Naivität des Selbst-Schöpferischen gefährdet. Der entkuttete Franziskanermönch Astorre verläßt und verrät die Braut Diana und findet zu Antiope, der Witwe des Grafen Canossa. Die Treulosigkeit gegen Gott und gegen die Menschen soll beiden das Leben kosten. Wieder ist es das Problem der Treue beziehentlich der Untreue, aus dem die Konflikte und ihre tragische Lösung erwachsen.

1887 schreibt er Die Versuchung des Pescara, ein einziges Lied der Treue. Als ein Unerschütterbarer, den das Angebot einer Krone, die Lösung vom Eid, die der Papst ihm bietet, der Sturm, den Vittoria Colonna auf sein Herz unternimmt, nicht wankend machen, so geht der Feldherr Pescara, "treu bis zum letzten Atemzug" für Karl den Fünften durch diese Geschichte. Versuchung tritt ihm auch vom eigenen Gewissen aus entgegen. Aber es gibt kein Zaudern, weder vom Gefühl noch vom Zudrang äußerer Einwände her. Pescara kämpft, und er fällt, ohne daß die Schicksalsmächte ein Abirren oder einen Verrat von ihm ertrotzen können. "Ich muß mit der großen Historie fahren", sagte C. F. Meyer einmal zu Keller, und die ausländischen Stoffe reizten ihn: "es ist eine Art Reiselust." Die Reisen in Italien hatten ihn unter anderem auch auf die Bücher von Ferdinand Gregorovius hingewiesen. In den Wanderjahren fand er die Geschichte der Angela Borgia, einer Base der Papsttochter Lucrezia, und damit das Motiv einer sündhaften großen Zeit. Der schöne Giulio liebt Angela und muß um ihretwillen schmachvolle Verfolgungen, den Kerker und schließlich die Blendung erdulden. Alle Martern, alle dunklen Mächte, alle Tücken und Rasereien, Gift und Mord, die der Renaissance ihren wilden Hintergrund geben, entfesseln sich um Giulio, bis ihn der Herzog Ippolito von Este freigibt; den Zerstörten hütet und pflegt Angela, die der Pater Mamette längst insgeheim getraut hat. Entgegen der [601] Überlieferung klingt dieses Ende in Frieden aus. Es ist eine Geschichte des Gewissens, der Reue und der Läuterung, die das Opfer, den Opfernden und den "unschuldigen Anlaß" ergreift. Aus dem Furioso lösen sich allmählich die süßen Stimmen wie in einem Opernfinale. Es ist, wenn man so will, eine "moralische Erzählung", die alle Schattierungen von Schuld und Schuldigsein aufbietet und der Reue das erlösende Wort gibt. Mit Angela Borgia schloß die Folge der vollendeten Arbeiten. Die Dämmerung des Gemüts fing wieder an, ihn zu überschatten. Aber zuweilen meldeten sich noch Versuche, teils aus den Bezirken der Schweizer Geschichte geschöpft, teils aus der Historie der Staufer. Ein großer Roman Der Komtur, Humanismus und Reformation in gewaltigen Gegensätzen türmend, wurde angefangen; er will auch von einem letzten Toggenburger erzählen. Aber alle diese Anfänge und Teilstücke blieben als Blöcke am Wege liegen, die in der Herausmeißelung einzelner Züge den Titanenwillen erkennen lassen, der von der Krankheit gebrochen wurde. Aber aus allem, Vollbrachtem und Liegengebliebenem, heben sich die Wunder der dichterischen Intuition ab: er schlug Funken aus den überkommenen Stoffen, er verlebendigte die Geschichte, gab ihr Odem und Herzschlag und Gegenwart, so daß wir mitfühlende Zeugen einer Vergangenheit werden. Das gelingt ihm, indem er die fremde Zutat von den Tatsachen herunterschlägt und zum menschlichen Kern eines Tuns oder Geschehens vorstößt. Er reißt, mitunter mit berückender Gewalt, seine Helden in den Vordergrund, so daß sie vor dem Hintergrund der Geschichte ein Riesenmaß annehmen und uns als große Beispiele in ihrem Kampf mit dem Schicksal erscheinen. So leidenschaftlich Meyer bemüht war, als ein wahrer Erzähler hinter seine Stoffe zurückzutreten und durch einen Abstand zu ihnen den Blick auf das Ganze, Geschlossene freizubekommen, so leidenschaftlich blieb er auch in der Lyrik bemüht, ein Ganzes, Geschlossenes zu erfassen. Auch in ihr verzichtete er nicht auf eine äußerste Bezwingung der Form; und in den Balladen erreichte er durch die ästhetische Gültigkeit eine vollkommene Plastik wie kaum ein anderer Dichter deutscher Sprache. Dahinter tritt das Musikalische, das Unbewußte und Absichtslose zurück. Ein wenig zu nachdrücklich vielleicht wird alles auf Harmonie angelegt und nicht durchweg zu jener glücklichen Durchdringung von Idee und Form gebracht, die etwa den "Römischen Brunnen" auszeichnet. Meyers Lyrik ist kultiviert, sie ist gewiß vom Zauber des Naturerlebnisses umweht, aber sie ist Kunst in des Wortes Kernbedeutung, sie ist gebändigt und der Unmittelbarkeit des Einfalls und der Leidenschaft um einige Spannen entrückt. Meyer ist in keiner Zeile spontan, revolutionär, elementar; er ist konservativ und bis in die kleinste Äußerung hinein erzählerisch auch im Gedicht, immer bestrebt, der inneren Schau zu folgen, zugleich aber auch objektiv zu sein. Und mit einer Treue ohnegleichen gegen sich und seinen Gegenstand ging er bis an die Grenze der Selbstentäußerung. Und dennoch strömen die innersten Quellen – nur, er vereinigt sie wieder, er [602] bindet sie mit einem heiligen Ernst und gibt uns den Anblick einer schöpferischen Persönlichkeit, die Bildung und Phantasie, Zartheit des Empfindens und Gewalt der Eindrücke zu einer wunderbaren Einheit zu verschmelzen weiß. Dieser Dienst am Werk, der sich stützt auf ein untrügbares Gefühl für die Wunder der Sprache, ist adelig zu nennen. Liliencron hat C. F. Meyer einige Zeilen gewidmet, die es in seiner Weise verkünden und bewundern:

"Ein goldner Helm von wundervoller Arbeit, Solche "wundervolle Arbeit" kann nur gelingen, wenn ein Meister von äußerster Selbstzucht sie schafft. Ein Mann, der seine angeborene Schwäche erkannte, strebte nach Stärke, nach Bezwingung des Daseins, nach Größe. Er fand die Beispiele in der Geschichte, und es ist gleichgültig, welches Volk ihm seine Geschichte offenbarte. Nicht um in eine Vergangenheit aus Scheu vor der Gegenwart zu flüchten, sondern um aus der höheren Schau das Gerundete, das Zu-Ende-Geführte zu zeigen, bot er die Historie auf, ein Führer zu Erkenntnis, Zucht und Reinheit.

|