|

[Bd. 1 S. 520]

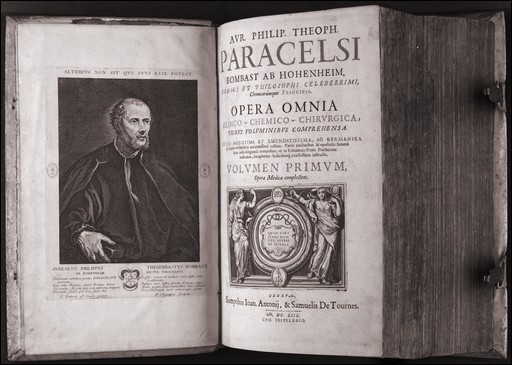

Als Paracelsus in die Geschichte einging, blieben die Schattenseiten seiner Persönlichkeit lebendig, meist in dem gehässigen Bilde, das seine Gegner schon von ihm geformt hatten, als er noch lebte. Keine Verleumdung blieb ihm erspart. Man warf ihm uneheliche Herkunft, schlechten Lebenswandel, Trunksucht, Schwindel und Betrug aller Art vor und machte ihn zu einem Gesinnungslumpen. Der Pariser Mediziner G. Patin (1601–1672) nennt ihn den "zwar großen, aber sehr schlechten Windbeutel Cacophrastus Paracelsus, der die Menschen vermittelst der Chemie ausgezeichnet zu töten verstand", ausgerechnet der Chemie, die er wie kein anderer Zeitgenosse förderte und ärztlich verwertete. Vergebens preist ihn um dieselbe Zeit der Flame van Helmont als eine Zierde Deutschlands. Er steht zu tief im Kurs. Für den Polyhistor H. Conring ist er "ein Ungeheuer von Mensch, geboren zum Verderben jeglicher besserer Schöpfung". "Er führte absurde, unerhörte, verderbliche und höchst gottlose Lehren in die Heilkunst und die Philosophie ein und besudelte sie insgesamt mit seinem Schmutz." Die Aufklärung bemühte sich, objektiver zu sein, aber ihrer Geschichtsauffassung fehlte das Verstehen für [521] das Individuelle, Einzigartige, Unerklärliche und Unwiederholbare, also gerade für das, was Paracelsus in so besonderem Maße charakterisiert. Man erkannte seine Verdienste auf dem Gebiet der Arzneimittellehre mit einer gewissen vorsichtigen Zurückhaltung an. Aber 1763 noch konnte der berühmte Arzt Friedrichs des Großen und Katharinas II., J. G. Zimmermann, von ihm sagen: "Er lebte wie ein Schwein, sah aus wie ein Fuhrmann, fand sein größtes Vergnügen in dem Umgang des liederlichsten und niedrigsten Pöbels und war die meiste Zeit seines ruhmvollen Lebens besoffen; auch scheinen alle seine Schriften im Rausch geschrieben." Der beste Beweis, daß Zimmermann sie nicht gelesen oder nicht verstanden hat! Im Sturm und Drang, in der Genieperiode mit ihrem Kraftbewußtsein, mit ihrem Streben nach Urwüchsigkeit und Volkstümlichkeit gewann man ein besseres Verständnis für die Persönlichkeit, die diese Eigenschaften wie wenig andere besaß. Paracelsus erscheint jetzt als das Genie, bei dem man, wie der Historiker Heusler sich ausdrückt, "zwischen Wortschwall und Großsprecherei eine Fülle von reinen und wichtigen Ideen findet". Der Romantik dagegen wird Paracelsus zum Wendepunkt in der historischen Entwicklung der Medizin. Es ist romantische Art, dem Genie gerecht zu werden. Aber sicher hat auch die Verwandtschaft ihrer idealistischen Naturphilosophie mit seiner Weltanschauung viel dazu beigetragen. Als die Romantik vom Realismus des naturwissenschaftlichen Zeitalters und des medizinischen Spezialismus überwunden war, mußte die"Paracelsomanie" mit ihrer Freude an der großen Schau und der Ganzheitsbetrachtung einer bis zur Verständnislosigkeit nüchternen Untersuchung des Paracelsusproblems weichen. Im Jahre 1858 sagte der Medizinhistoriker und Kliniker Wunderlich, er verstände nicht, wie jemand von gutem Geschmack auch nur eine seiner Schriften ohne Ekel und Widerwillen zu Ende lesen könnte. Und heute? Heute redet man von einer Paracelsusrenaissance. In mühsamer Kleinarbeit hat man vieles von ihm erschlossen, was verborgen war. Man bewundert ihn und sucht in ihm ein Vorbild. Aber genau so, wie sich in der Geschichte zwischen Verneinung und Bejahung eine unüberbrückbare Kluft auftat, so sind sich heute die Historiker und Dichter, die Laien und Ärzte, die in Paracelsus den großen Reformator sehen und ihn lieben, uneinig darüber, weshalb er groß ist, und weshalb man ihn lieben muß. Es gibt keinen besseren Beweis dafür, daß er ein Kerl war! Theophrast Bombast von Hohenheim wurde aus dem altschwäbischen Adelsgeschlecht der Bombast von Hohenheim am 10. November 1493 geboren. Theophrast nannte ihn der Vater nach der Humanistenmode der Zeit in Erinnerung an den Aristotelesschüler Theophrast von Eresos (gestorben etwa 288 v. Chr.), den man den Vater der wissenschaftlichen Botanik nennt. Den Beinamen Paracelsus gab er sich später selbst, wahrscheinlich in Gedanken an den großen Celsus, dessen Bücher über die Medizin (25–35 n. Chr.) eine der wichtigsten Quellen zur Kenntnis der antiken Heilkunde sind. Der Vater Wilhelm war ein tüchtiger, [522] gelehrter, vielseitig gebildeter Arzt. Als sein Sohn geboren wurde, praktizierte er in dem Wallfahrtsorte Einsiedeln in der Schweiz. Von hier stammte die Mutter, eine geborene Ochsner. Das Elternhaus stand an der Teufelsbrücke über die Sihl nahe der Stadt. Die Mutter starb früh. Erziehung und wissenschaftliche Ausbildung waren dem Vater überlassen. Er tat, was er konnte, die Mutter zu ersetzen. Paracelsus hat es ihm nie vergessen. In den Bergen wuchs der Junge auf. Als er neun Jahre alt war, verlegte der Vater den Wohnsitz und die Praxis nach Villach in Kärnten. In dieser freundlichen Stadt haben sicher frohere Eindrücke auf Paracelsus gewirkt als in der strengen Bergeinsamkeit der jungen Jahre. Aber es zog ihn in seinem ganzen Leben immer wieder in die Berge; heiterer Frohsinn und düstere Verschlossenheit blieben in seiner Seele nebeneinander. Weit wie von einem Berggipfel sah er die Welt und wieder eng und nahe, was ihm begegnete, wie auf einem Talpfad, auf dem man dicht aneinander vorübergeht. Wie er sich sein ärztliches Wissen erwarb, darüber ist wenig ganz Sicheres bekannt. Theorie ohne Praxis schien ihm sinnlos. Wo er lernte, da legte er auch Hand an, in Villach selbst, in den Bergwerken von Schwatz im Inntal, in den Schmelzhütten der Fugger. So wurde er zum Chemiker. In Ferrara holte er sich den medizinischen Doktorhut, den man ihm verleumderisch bestritten hat. Aber er lernte auch außerhalb der hohen Schulen, auf den Landstraßen, in den Werkstätten der Schmiede, in den Hütten der Bauern, in den Häusern der Bürger, von heilkundigen Männern und Frauen, die aus dem ungelehrten Volkstum schöpften. Denn er ging mit offenen Augen durchs Leben. So wurde er zum Arzt. Der Drang, alles zu sehen, zu prüfen, zu erfassen, eine faustische Sehnsucht nach den letzten Geheimnissen der Welt trieb ihn nach Abschluß seiner Studienjahre in mühseligen Wanderungen durch fast ganz Europa. Er kam durch den Osten und Westen Italiens, durch Frankreich nach Spanien, nach England, Dänemark und Schweden bis Stockholm, nach den Ostseeprovinzen, Rußland, Polen, Siebenbürgen und Ungarn, durch das südslawische Österreich, ja vielleicht nach Konstantinopel. Nach der Heimkehr besuchte er zunächst seinen Vater in Villach. Aber dort hielt es ihn nicht lange. Im Jahre 1524 ließ er sich in Salzburg nieder. Schon um diese Zeit hat er eine reiche schriftstellerische Tätigkeit entfaltet, Werke geschaffen, aus denen der Himmelsstürmer spricht, die an den Grundlagen der Medizin rütteln. Vor allem zeigt das eine Schrift, die unvollendet blieb, wie so manches, was er entwarf oder schnell diktierte, ohne daß die Absicht, es später zu überarbeiten, verwirklicht werden konnte. Paracelsus gab ihr den Titel Opus paramirum – das ganz wunderbare Werk. Das Weltgeschehen ist für den echten Gelehrten ja immer ein Wunder. Mit dem Wundern beginnt die Forschung. Vielleicht meint er also damit das Werk von dem wunderbaren Geschehen in dieser Welt und in der Krankheit; denn es handelt sich um einen Abriß der Lehre von der Krankheit in kosmischer Betrachtung. [523] Von Salzburg vertrieben Paracelsus die Bauernunruhen. Er ging nach dem Westen von Deutschland. Seiner alten Vorliebe für chemisch-geologische Studien getreu, untersuchte er die Bäder des Schwarzwaldes. Seine geologischen Schlüsse erregen heute noch Bewunderung. Unter anderem kam er nach Liebenzell und Wildbad, ferner ins Rheintal nach Freiburg i. Br., Neuenburg a. Rh., Ensisheim, Rufach, Kolmar und Straßburg i. E., gelegentlich auch nach Basel. Diese vier Jahre am Oberrhein von 1525 bis 1528 sind Jahre ununterbrochenen Forschens und Lehrens, aber auch des Beifalls und der Ablehnung, wenn er einem immer mehr wachsenden Kreis von Schülern in Freiburg und Straßburg vortrug. Weib und Kind hatte er nicht. Im Jahre 1526 schien es aber doch einmal, als sollte er in Straßburg zur Ruhe kommen. Er ließ sich in dieser lebendigen, industriereichen Stadt in das Bürgerbuch eintragen und hatte bald eine große Praxis. Da bat ihn ein Freund des Erasmus von Rotterdam, der einflußreiche Buchdrucker Froben in Basel, zu einer Konsultation. An seinen Erfolg bei diesem angesehenen Mann knüpfte sich eine entscheidende Wendung in seinem Leben. Er wurde auf seine Empfehlung als Stadtarzt und Universitätsprofessor nach Basel berufen. Es war seine Schicksalsstunde. Anfang des Sommersemesters 1527 erschien der Anschlag mit der Ankündigung seiner Vorlesungen. Er hielt sie in deutscher Sprache, ein unerhörter Vorgang! Was er vortrug, schlug allem ins Gesicht, was man bisher für wahr und recht gehalten hatte. Und wie trug er es vor! Wer dem Alten anhing und seine neue Lehre nicht glaubte, der war ein kontrafeiter Ölgötze und Leutebescheißer. "Er selbst aber ihnen allen und ihren Fürsten Avicenna, Galen, Aristoteles genug gewachsen, und seine Glatze wußte mehr als alle hohen Schulen". So ein Stolz macht nicht beliebt. Wer schonungslos in Mißstände eingreift, wie Paracelsus es dann als Stadtarzt tat, erwirbt sich keine Freunde. In einem Prozeß mit einem Basler Domherrn um Honorarfragen entscheidet das Urteil zu seinen Ungunsten. Er läßt sich zu einer Schmähschrift gegen die Obrigkeit hinreißen. Es droht ihm die Verhaftung. In Nacht und Nebel verläßt er als Flüchtling die Stadt. Noch einmal wandert er nach Kolmar. Es ist nur eine kurze Rast. Er kommt nach Nürnberg. Im Dezember 1529 hat er es wieder verlassen. Und nun beginnt das gehetzte, von innerer Unruhe und äußerer Feindschaft getriebene unstete Wanderleben, das man fälschlicherweise als Vagabundentum hingestellt hat, ein Leben aufopferungsvoller ärztlicher Praxis und wissenschaftlicher Arbeit. Es geht durch die verschiedensten Orte Süddeutschlands, der Schweiz und Österreichs. Ende 1531 treffen wir ihn in Sankt Gallen, 1534 in Innsbruck, Meran und Sterzing im oberen Etschtal, 1536 in Memmingen und Mindelheim, wo er den alten Stadtschreiber ärztlich berät, in Ulm und Mönchsroth bei Dinkelsbühl. Wahrscheinlich hat er auch Nördlingen besucht, sicher Augsburg, München und Neuburg a. d. Donau. 1537 weilt er in Efferdingen und Mährisch-Kronau, Ende 1537 und Anfang 1538 in Wien, im August desselben Jahres in Sankt [524] Veith und Klagenfurt. Im gleichen Jahre kommt er auch wieder einmal nach Villach. Hier geht er von selbst fort, dort, weil ihm Intrige und Mißgunst den Aufenthalt unmöglich machen. In den letzten Jahren klingt manchmal etwas wie Müdigkeit und Bedürfnis nach Ausruhen durch. So war Paracelsus sicher froh, als er, wie es scheint, auf eine Einladung des Erzbistumsverwesers nach Salzburg gehen konnte. Hier verbrachte er sein letztes Lebensjahr. Am 24. September 1541 ereilte den Müden der Tod. Er war noch nicht 48 Jahre alt.

Hart und knorrig, in einer für uns oft nur mühsam zu enträtselnden Sprache ist das meiste geschrieben, oft aus wunder Seele. Paracelsus trug schwer an seinem Leben und an dem Unverständnis seiner Gegner. Als er von Sankt Gallen weg mußte, führte er eine Zeitlang ein kümmerliches Dasein im Hochgebirge unter einer armen Bevölkerung. Da war die Beschäftigung mit der Theologie und Philosophie sein Trost. In der Zurückgezogenheit seiner Heimatberge schrieb er auch seine letzten Werke, die sieben Defensionen und den Labyrinthus medicorum [525] errantium, die eine zur Abwehr seiner Gegner, die andere zum Nachweis der Irrung, in die die zeitgenössische Medizin gefallen ist. An ihre Stelle will er eine neue Heilkunde setzen.

Kein Gebiet der Medizin bleibt in diesem Schrifttum unberücksichtigt. Als echter Praktiker suchte Paracelsus einen Heilweg für alles, was in der Vielseitigkeit des Lebens vorkam. Aber in erster Linie lockten ihn die weit umspannenden Grundfragen: Worauf baut sich die Medizin auf? Wie steht der Mensch im Weltall da? Wie hängt er vom Kosmos ab? Worin besteht das Wesen des Lebens und der Krankheit? Wie kann man heilen, was krank ist? Auf engerem medizinischem Gebiet ziehen ihn vor allem die Probleme der inneren Krankheiten in ihren Bann, die Probleme der Arzneien, ihres Chemismus und ihrer spezifischen Wirkung. Paracelsus war, wie Gundolf es ausgedrückt hat, ein "makrokosmischer" Mensch. In seiner Begründung der Medizin spürt man überall das Dynamische, im Kosmos aufgehende, das immer auf die Betrachtung der Totalität abzielt, eine Tendenz, die modernen medizinischen Strömungen entspricht und sicher dazu beigetragen hat, daß Paracelsus der Gegenwart so nahe steht. Die Erkenntnis der Welt vermittelt ihm seine Naturphilosophie. Aber diese Naturphilosophie knüpft an seine Erfahrungen an, Erfahrungen, die er über das Leben des Menschen, die Abhängigkeit seiner Konstitution, der Krankheit und des Krankheitsverlaufs von der Umwelt, dem Klima, der geographischen Lage gemacht hatte. Er will die Welt um des Menschen willen und den Menschen aus der Welt begreifen. Er wirft die ganze Kosmologie des Mittelalters über den Haufen. In dem genannten Opus paramirum setzt er den Menschen in fünf Sphären (Entien). In der Sphäre der Sterne (Ens astrorum) tritt an die Stelle der Astrologie die Erkenntnis der Abhängigkeit der Krankheiten von der Zeit, in die ein Mensch geboren ist, und von atmosphärischen Vorgängen, in der Sphäre des Giftes (Ens veneni) wird sie zu einem Versagen des Menschen im Kampf mit seiner Umwelt auf einen konkreten Fall angewendet etwa so, wie man heute die Infektion als einen Kampf zwischen dem Bazillengift und dem Menschen auffaßt, in der Sphäre der Menschennatur (Ens naturale) ist sie der Ausdruck eines Versagens des Individuums in der ihm eigenen Konstitution, in der Sphäre des Geistes (Ens spirituale) der Ausdruck von Einflüssen der Psyche, der eigenen wie der psychischen Beziehungen zu den Mitmenschen. In der Sphäre Gottes (Ens deale) bleibt sie als Fügung des Höchsten mit dem Transzendenten verknüpft. Paracelsus braucht die stofflichen Träger geheimnisvoller Kräfte der mittelalterlichen Biologie und Pathologie nicht. Physik und Metaphysik sind ihm aufs engste verbunden. Die Krankheit wächst über den individuellen pathologischen Prozeß zu einer physisch und metaphysisch zu deutenden, soziologisch und ethisch zu wertenden Störung der Weltordnung. Das sind ganz modern anmutende Gedankengänge, die vor Paracelsus in dieser Form niemand gedacht hat. Der Arzt [526] vor der Krankheit als soziales Problem, mit dem weiten modernen Aspekt des Einflusses des Milieus, des Selbstverschuldens, des ungenügenden Genesungswillens, der Ausschaltung des Kranken aus dem Kreise der Gesunden und Schaffenden, der Arzt als Erzieher! Die Frage: Worin besteht das Wesen des Lebens und der Krankheit? beantwortet Paracelsus unter vollständiger Umstürzung der mittelalterlichen Säftelehre. Von den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde, von den vier Säften Cholera, Phlegma, Blut und Melancholie, die das Leben tragen und deren fehlerhafte Mischungen die Krankheit verursachen sollen, will er nichts wissen. Er sieht den Körper mit den Augen des Chemikers. Doch hat er darum die Anatomie nicht, wie man ihm vorwarf, vernachlässigt. Drei Grundbestandteile setzen nach seiner Ansicht den Körper zusammen: Salz, Quecksilber und Schwefel. Salz ist die Asche, die nach der Verbrennung zurückbleibt, der Typus des Festen, Quecksilber das, was als Rauch "sublimiert" wird, Schwefel das vom Feuer spurlos Zerstörte. Das war gegenüber der Humoralbiologie methodisch und prinzipiell ein großer Fortschritt. Hier übertrug der praktische Chemiker das, was er im Reagenzglas ausprobiert hatte, auf das Lebendige. Das Hauptergebnis war die geniale Vorwegnahme des modernen Begriffs der harnsauren und exsudativen Diathese in den "tartarischen Krankheiten". Wie im Reagenzglas Gerinnungen, Niederschläge und Ausscheidungen durch Säurezusatz entstehen, so bilden sich durch chemische Umsetzungen, bei denen Säure im Spiel ist, im Körper aus den Säften Niederschläge und Ausschwitzungen an den Wänden der Höhlen und Gefäße, in den Kanälen, Gelenken, Drüsen und Organen. Wegen der Ähnlichkeit mit dem Absetzen des Weinsteins an der Innenwand des Weinfasses, des Tartarus, nannte Paracelsus sie "tartarische Krankheiten". Noch moderner als der Chemismus ist bei Paracelsus der zweite Grundgedanke seiner Biologie und Pathologie. Er verlegt – entsprechend dem funktionellen Denken der Gegenwart – den Schwerpunkt aus dem Stofflichen in die Kraft. Der letzte Träger des Lebens ist ein immaterielles Prinzip, der Archaeus, eine Kraft, die unabhängig von der Seele funktioniert und alles auf chemischem Wege regelt. Solange dieser "Meisteralchimist" richtig wirkt, ist der Mensch gesund, fehlerhaftes Funktionieren bedingt Krankheit, Versagen Tod. In Verfolgung dieser Ansichten kann Paracelsus therapeutisch ganz neue Wege gehen. Mit den digerierenden, austreibenden Brech-, Schwitz- und Abführmitteln, dem "Suppenwust", wie er es verächtlich nannte, der Humoralpathologen konnte er nichts anfangen. Er kannte ja keine verdorbene Säftematerie. Seine Arzneimittel mußten dynamisch und chemisch wirken. Er ist der erste Chemotherapeut. In den Mitteln suchte er die arkanische, wie wir heute sagen würden, die spezifische Wirkung. Auf chemischem Wege bemühte er sich, aus den zur Verwendung kommenden Naturkörpern den schädlichen, giftigen Anteil zu beseitigen. Das nannte er spagirische Kunst. Mit ihr wurde er zu einem großen Förderer der Pharmakologie. [527=Abb.] [528] Zahlreiche Extrakte, Essenzen, Auszüge, zahlreiche neubearbeitete metallische Mittel kamen durch seine Hand in den Heilschatz der Ärzte zum Segen der Kranken. Dabei war er ein vorsichtiger Therapeut. Die Vorstellung von der dynamischen Wirkung, die Überzeugung, daß man nicht Drogengemische, sondern immer nur ein Arzneimittel anwenden soll, die Andeutung des "Ähnlichkeitssatzes" bringt Paracelsus der modernen Homöopathie nahe. Mit der Geistesschärfe eines genialen Denkers vereinte er die kluge Beobachtungsgabe eines großen Praktikers. Ihr verdankt er in erster Linie das tiefere Eindringen in die klinische Symptomatologie und seine großen therapeutischen Erfolge. In der schon erwähnten Monographie über die Krankheiten der Berg- und Hüttenleute werden die Folgen des Einatmens von Quecksilber- und Arsendämpfen, von Antimon und Säuren, der Aufnahme von Blei- und Kupfersalzen und ähnlichem in die Blut- und Säftebahn vorbildlich beschrieben. Seine Beschreibung der Syphilis, deren Vielgestaltigkeit er wie wenige erkannt hat, ist erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts wieder erreicht worden. Von den Symptomen der Epilepsie, Hysterie und anderer Neurosen ist das Wesentliche richtig erkannt und differentialdiagnostisch gewürdigt. Mit feiner Einfühlung in das Wesen der Frau ist auch der Unterschied zwischen den Geschlechtern in gesunden und kranken Tagen gesehen. Beobachtungen bei Wundkrankheiten führten ihn zu Überlegungen, die an die moderne Lehre von der Wundinfektion anklingen. Oft zeigt sich das große Neue in einer überraschend einfachen Formulierung. Die Wunde der Haut vergleicht er mit der kaum wahrnehmbaren Verletzung der Eierschale; sie macht das Ei nicht ohne weiteres schlecht, sondern nur, wenn von außen noch eine Schädigung dazukommt. So sehr Paracelsus sich bemühte, seine Heilmethoden wissenschaftlich zu begründen, so zufrieden war er als guter Arzt auch, wenn es nicht gelang, wenn nur die Erfahrung zeigte, daß er auf dem richtigen Wege war. Er war ein volksverbundener Arzt, so, wie wir ihn heute als Vorbild sehen. Auf den schneebedeckten Alpenpässen lernte er zusammengefaltetes, trockenes Papier als Prophylaktikum gegen Frostschäden kennen, von Fuhrleuten die Salben gegen Wundscheuern der Gäule, von Schmieden das Blutstillen mit Kupfer und das Ausbrennen der Wunden. Durch sein ganzes Arzttum und durch seine Naturanschauung geht ein tief religiöser Zug. Das ist echt volkstümlich und entsprießt dem heimatlichen Boden, aus dem er kommt. In seiner Formung ist es ganz sein eigenes. Der Mensch, den er behandelt, ist ein Gewächs der Erde und bleibt ihr zeitlebens verhaftet, aber er ist auch ein Geschöpf Gottes und bleibt Gott zeitlebens verbunden. Naturwissenschaftliche und religiöse Weltanschauung sind bei Paracelsus nicht voneinander zu trennen. Was die Bibel lehrt, ist ihm naturwissenschaftlich gesichert. Durch Evas Sündenfall kam die Krankheit in die Welt. Die Gottheit ist in allen Naturkräften. Aus seinem Glauben heraus ist er der Überzeugung, daß Gott für jede [529] Krankheit auch ein Heilmittel in die Welt gegeben hat, daß er in jedem Land für die Krankheiten, die ihm eigentümlich sind, auch die entsprechenden Heilmittel wachsen ließ. Man braucht sie also nicht in der Fremde zu suchen. Der Sinn der Welt verlangt, daß die Heilpflanze äußerlich zeigt, wozu sie zu verwenden ist. Darauf beruht bei Paracelsus die berühmte Signaturlehre. Die Drogen sind von der Natur sozusagen signiert, etwa wie eine Arzneiflasche mit der daraufklebenden Gebrauchsanweisung. Der gelbe Saft des Schöllkrauts beweist seine Nützlichkeit gegen Gelbsucht. Die Ähnlichkeit der Orchisknolle mit dem Hoden zeigt ihre Heilkraft bei Hodenerkrankungen. Die perforierten Blätter des Johanniskrautes sind ein ausgezeichnetes Mittel gegen Stichwunden. Die religiösen Fragen interessieren Paracelsus auch um ihrer selbst willen. Gundolf meint, seine theologischen Schriften gehörten zu den Privatangelegenheiten seines Lebenslaufes, nicht zu den geisteswissenschaftlichen Taten, die er vollbracht hat und die ihn zur historischen Größe machen. Das mag sein, aber seine Theologie bildet einen Teil seines Wesens, und wir bedürfen ihrer zum Verständnis des ganzen Paracelsus. Das Suchen nach einem persönlichen, unabhängigen Verhältnis zu Gott lag in der Zeit. Er teilt die religiöse Unruhe mit manchen Zeitgenossen. Aber er fühlte sich als treuer Sohn der katholischen Kirche. Innerlich stand er dem Papst frei gegenüber. Über die Abendmahllehre entwickelte er eigene Ansichten, die ihm nicht gefährlich werden konnten. Die Hauptsache ist: seine Religion ging ganz und gar in seinem Arzttum auf. Heilen war ihm eine sinnbildliche Nachfolge des Heilands, sein Weg das Aufspüren und Anwenden des göttlichen Wirkens in der Natur. Bei allem rationalen und empirischen Forschen fühlt Hohenheim sich in volksverbundenem Glauben von Gott geleitet. "So soll der Arzt vom Volk seinen Glauben haben, so hat er ihn auch bei Gott; denn von dir zu Gott, vom Volk in dich will Gott, daß alle Teile in der Wahrheit ständen und leben." Der eigentliche Lehrmeister des Arztes ist die gotterfüllte Natur, nicht die Menschen. "Darum ist von Nöten, daß der Arzt aus der Natur geboren wird und nit zu Leipzig oder Wien." Die angeborene Anlage muß man von Jugend auf pflegen, d. h. von Kindheit an die Natur betrachten lernen, dann wird man ein guter Arzt. Man fühlt heraus, wie Paracelsus die Intuition des geborenen Arztes zu schätzen weiß und was er dem Vater verdankt. Das Menschentum des Paracelsus geht mit seinem Arzttum in eins auf. Es ist schwer, es auf eine bestimmte Formel zu bringen. Am einfachsten nennt man ihn vielleicht einen faustischen Menschen. Man hat ihn auch einen "dionysischen" und einen "gotischen" genannt. Wie der Faust Goethes, war er ein Himmelstürmer, griff nach den Sternen und wollte alles wissen, ein unermüdlicher Gottsucher und Durchforscher der geheimnisvollen Kräfte der Natur, ein ewig strebender und irrender Mensch, der den Lebensweg gehen mußte und ging, der ihm durch seine Veranlagung vorgezeichnet war, aber auch ein Mensch, der ganz [530] unbefangen an die Probleme herantrat. Niemals fühlte er sich an Autoritäten, Traditionen, Lehrmeinungen gebunden. Von einer herzerquickenden Offenheit im Kampf, unbekümmert darum, ob er die Püffe wegkriegte oder ein anderer, unbeschwert von Sorgen um die materielle Existenz, dem Augenblick aufgetan in düsteren und hellen Stunden, fröhlich, kameradschaftlich und väterlich mit seinen Schülern, erfüllt von dem Glauben an seinen guten Stern, gleichgültig bis zum Hohn gegenüber dem Gelehrtentum seiner Zeit und dem sorgfältig gepflegten Rationalismus der Schulwissenschaft, eine Führernatur! Aber es war nicht so, als sei ihm alles mühelos in den Schoß gefallen. Wie jeder große Mann hat er sich durchgerungen. Die Größe des Hippokrates ließ ihn bis zum Schluß nicht los. Seine Schüler schwärmten für ihn. Es gab unter ihnen gute und begabte. Sie erkannten seine Größe und bemühten sich redlich, ihm zu folgen. Es gab unter ihnen Dumme; sie rissen das Maul auf und staunten (man kommt unwillkürlich in den Ton des Paracelsus und seiner Zeit). Es gab schließlich üble Elemente darunter, ein richtiges Lumpengesindel; sie hefteten sich an seine Fersen und suchten aus dem Nimbus, der ihn umgab, Profit zu schlagen. So stolz Paracelsus war, so bescheiden war er, und so viel Güte trug er im Herzen, schon um seines Glaubens willen, der alles von Gott ableitete, und um seiner Liebe zu den Menschen willen. Er war sich der Vorläufigkeit seiner Ergebnisse bewußt. "Vielleicht grünet, was jetzt fürkeimet, mit der Zeit." Das kann nur ein bescheidener Mann sagen. "Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe." Das kann nur ein guter Mensch sagen.

Er war ein platonischer Mensch, ein Idealist vom reinsten Wasser. Darin unterscheidet er sich von Hippokrates, der immer auf dem Boden dieser Erde blieb. Gewiß teilt er mit Hippokrates die ewigen Grundsätze ärztlichen Denkens und Handelns und die Liebe zum Menschen. Wie er, geht er überall von der Erfahrung aus, aber dann wagen seine Gedanken den kühnen Flug in platonische Weiten und Höhen. Nicht umsonst hat er sich selbst einen Philosophen nach deutscher Art genannt; denn das ist deutsche Art. So gehört zu seinem Charakterbild als wesentlicher Zug sein Deutschtum. In seinen Schriften und Vorträgen benützt er als einer der Frühesten im Gegensatz zur internationalen lateinischen Gelehrtensprache die deutsche Muttersprache. Er tat es zum guten Teil darum, weil er das Esoterische in der Wissenschaft verachtete und sie der Allgemeinheit zugänglich machen wollte. Die fremde Sprache war ihm ein Deckmantel der Unwissenheit. Es liegt also darin noch keine bewußt nationale Absicht. Zwar glaubte er an Heilmittel, die in Deutschland für deutsche Krankheiten wuchsen, aber er hatte kein Genüge an der Schaffung einer deutschen Medizin, wie man es ihm zugeschrieben hat. Seine neu fundierte Heilkunde sollte Weltgeltung haben. Darum fühlte er sich doch in stolzem Heimatgefühl als der Arzt,

Er verachtet die Anbetung des Fremden und die Meinung, man könnte auf ausländischen Hochschulen mehr lernen als auf deutschen, die Meinung derer, die da glauben, "wenn ein deutscher Esel, ein verdorbener Schulmeister, Küster, Henker usw. italische Würdigkeit der roten Krone zu Paris, Verona oder Rom empfangen habe, so habe er den heiligen Geist der Arznei mit herausgebracht. Wenn sie herauskommen, so hol sie der Teufel. Also ist Germanien mit den Welschen beschissen worden. Wo sie nicht hin möchten, da schickten sie die deutschen Esel hin und nehmen vierzehn Dukaten und machen aus einem deutschen Narren einen approbierten Esel. Also Doktor Fürzli (kommt) wieder heim nach Rütlingen, der andere nach Stühlingen, der dritte nach Straßburg, und werden dann drei Lichter, wie ein Dreck in einer Laterne." Besser als alle diese Äußerungen zeigt eine Tatsache das innere Deutschtum des Paracelsus an. Man hat ihn nie höher geschätzt, sich ihm nie verwandter gefühlt als in Zeiten der nationalen Erhebung. Darum liebte ihn das Zeitalter der Freiheitskriege und der Romantik. Darum liebt und versteht ihn unsere Gegenwart.

|