|

[Bd. 4 S. 498]

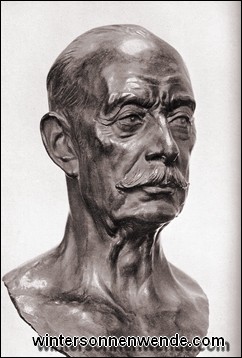

Es ist Tatsache, daß Alfred Schlieffen erst spät wirkliche Freude und Befriedigung im militärischen Beruf fand. Am 28. Februar 1833 zu Groß-Krausche als Sohn des Majors a. D. und Gutsbesitzers Grafen Magnus Schlieffen geboren, zog es ihn nach Beendigung des Gymnasiums zunächst zum Studium der Rechtswissenschaften hin. Aber bereits nach kurzer Zeit gab er es wieder auf und trat mit einundzwanzig Jahren in das Zweite Garde-Ulanen-Regiment ein. Sein Vater, ein begeisterter Soldat, hielt es damals für notwendig, ihn auf den "Glanz und die Herrlichkeit des unvergleichlichen Berufs" hinzuweisen. Aber schon ein Jahr später trägt sich der soeben beförderte Leutnant mit Abschiedsgedanken. Der übertriebene, einförmige Drill jener Zeit behagte ihm wenig. Hinzu kam eine gewisse Resignation, die bei ihm die Hoffnung auf eine spätere bevorzugte Laufbahn nicht aufkommen ließ. Als zehn Jahre später ein Teil des preußischen Heeres am Feldzug 1864 gegen Dänemark teilnimmt, wird er als Topograph in Ostpreußen verwendet. Mit "Spannung und Neugierde" liest er während seiner "demütigenden" Beschäftigung die Nachrichten vom [499] Kriegsschauplatz. 1865 geht indessen sein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Er wird zum Generalstab kommandiert. Wiederum nimmt er diesen Erfolg mit einem gewissen Zweifel hin, weil er "die Konsequenzen desselben nicht überschätzen wollte". Aber bereits bei Beginn des Krieges 1866 gegen Österreich erfolgt seine Versetzung in den Generalstab. In jenen Jahren des Kampfes um eine Laufbahn, die ihm gestatten wird, seine hohen geistigen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, tritt eine Charaktereigenschaft besonders bei ihm hervor: die innere Freiheit und Unabhängigkeit, die ihn bekennen läßt: "Ich halte nicht viel von dem Rate anderer; ich habe nie sonderliche Erfahrungen damit gemacht." 1866 verlobt sich Schlieffen mit seiner Cousine Anna, die er zwei Jahre später heimführt. Ein kurzes, nur vier Jahre dauerndes Glück erlebt er an der Seite dieser Frau, die in ihrem frohen Gottesglauben, ihrer schlichten Vornehmheit und edlen Weiblichkeit seine Lebensanschauung richtunggebend beeinflußte. Hat er doch selbst später nach fünfundzwanzig Jahren bekannt, daß sein Hochzeitstag "der wichtigste Wendepunkt seines Lebens" gewesen ist. Am Feldzug gegen Österreich nimmt Schlieffen als Generalstabsoffizier beim Kavallerie-Korps Prinz Albrecht teil. Er ist Zeuge der Schlacht bei Königgrätz und der verzehrenden Stunden, in denen man in schwerem Kampfe das Eingreifen der kronprinzlichen Armee erwartet. Der Eindruck dieses großen Tages haftet noch jahrzehntelang frisch in seinem Gedächtnis. "Ich habe doch das 'Nun danket alle Gott' auf den Höhen von Königgrätz gehört, ich habe doch einmal das beseeligende Gefühl empfunden, eine große Schlacht, einen glänzenden Sieg, einen unübertroffenen Triumph preußischer Waffen mitgemacht zu haben", sagt er siebenunddreißig Jahre später. Trotzdem bewahrt er sich in dem Siegesjubel den kritischen Blick für die von den Unterführern begangenen Fehler: "Je mehr man hinter die Kulissen blickt, wird es einleuchtend, daß die Intelligenz der preußischen Armeen doch nicht allein den Ausschlag gegeben hat und daß, wenn man nicht Gottes Hilfe und gnädige Fügung in Anschlag bringt, der glückliche Ausgang oft unerklärlich ist." Im Herbst 1866 wird Schlieffen nach Paris kommandiert und lernt auf mehreren Reisen während der nächsten anderthalb Jahre Frankreich und seine Bewohner genau kennen. Es ist ihm klar, daß der Machthunger Frankreichs unausbleiblich zum Kriege mit Preußen-Deutschland führen muß. Vielleicht haben diese Eindrücke bis an sein Lebensende in ihm die Überzeugung wachgehalten, daß Deutschland diesem Volke gegenüber immer seinen Bestand zu verteidigen haben werde. Bei Ausbruch des Krieges 1870 sehen wir ihn im Generalstabe des Großherzogs Friedrich Franz von Mecklenburg zunächst in Hamburg beim Schutz der Küste und der Grenze gegen Dänemark. Erst nach dem Siege bei Sedan rückt sein Korps in Frankreich ein, belagert Toul und Soissons und nimmt dann teil am [500] Winterfeldzug an der Loire. Hier sammelt der junge Hauptmann reiche persönliche Kriegserfahrungen, die ihm später sehr zugute kommen sollten. Auch nach dem Kriege wird er weiter im Generalstabe verwendet, bis er 1876, "dem Frontdienst völlig entfremdet", zum Kommandeur des Ersten Garde-Ulanen-Regiments ernannt wird. Sieben Jahre lang gibt er sich ganz dem Dienst in der Truppe hin mit einer Gründlichkeit und Sachkenntnis, die zeigt, daß es ihm immer nur um die Sache zu tun ist. Dabei findet er ein Gegengewicht gegen die Kleinlichkeiten des Tages in seinen kriegsgeschichtlichen Studien, durch die er mehr und mehr in seine zukünftigen Aufgaben hineinwächst. Freilich ist ihm dies nicht bewußt, denn auch in diesen Jahren ist er sich über seine "eigene Unvollkommenheit" im klaren, ist der Überzeugung, daß es "ihm eben nicht beschieden ist, irgend etwas leicht und mühelos zu erreichen". 1884 wird er als Abteilungschef wiederum in den Generalstab berufen als erster Berater des Grafen Waldersee. In dieser Stellung hat er Gelegenheit, sich dauernd mit den großen Fragen der Kriegführung zu beschäftigen und sich in die Gedankenwelt des Feldmarschalls Moltke ganz hineinzuleben. Es waren Jahre höchster außenpolitischer Spannung, in denen der Revanchegeist Frankreichs zum erstenmal in bedrohlicher Weise emporloderte, in denen Rußland mehr und mehr die Gestalt des zukünftigen Gegners annahm. "Man lebt immer in einer Art von Aufregung", schreibt er, "dies würde ganz gut sein, aber das Gefühl, nicht fertig zu werden und nicht fertig werden zu können, hat etwas Peinigendes." Unerwartet wird er am 7. Februar 1891 zum Chef des Generalstabes ernannt. Er hat das Gefühl der Übernahme einer ungeheueren Verantwortung, aus dem heraus er seiner Schwester Luise schreibt, es sei ihm "bange zumute", aber er baue darauf, daß Gott, der ihn da hineingeführt habe, ihn nicht verlassen werde. Der äußere Glanz dieser Stellung läßt ihn völlig kalt: "Ich habe nie eine Stelle begehrt, ich habe mich nie um die Liebe meiner Vorgesetzten noch um die Gunst des Kaisers beworben." Es spricht daraus das völlige Aufgehen in der Sache und eine innere Unabhängigkeit, die ihm den Mut gibt, das unerhört schwierige Problem anzupacken, unsere aufs schwerste gefährdete politische Lage durch die geistige Leistung auf militärischem Gebiet zu einer erträglichen und hoffnungsvollen zu gestalten.

Bismarcks Sturz und die Nichterneuerung des Rückversicherungsvertrages mit Rußland rückte die Möglichkeit des Kampfes gegen zwei Fronten, mit der Moltke schon seit 1871 gerechnet hatte, plötzlich in greifbare Nähe. Schlieffen sieht für diesen Fall nur ein Mittel, den Kampf gegen die Übermacht siegreich zu bestehen: die Operation auf der inneren Linie, das heißt die Vereinigung aller irgend verfügbaren Kräfte zum vernichtenden Schlage gegen den einen Gegner, während der andere durch möglichst knapp zu bemessende Teilkräfte hingehalten [501] werden soll. Dieser einfache Gedanke ist auch für den Laien deshalb so durchaus überzeugend, weil man sich sagen muß, daß ein passives Sichverteidigen gleichzeitig in Ost und West angesichts der beiden weit überlegenen Feinde unrettbar in kurzer Zeit zum Zusammenbruch führen mußte. Nur dadurch, daß man den einen zuerst entscheidend erledigt und sich dann unter Ausnutzung des vortrefflichen deutschen Eisenbahnnetzes auf den anderen stürzt, besteht die Aussicht, aus dem ungleichen Kampfe siegreich hervorzugehen. Diese Art der Kriegführung erscheint Schlieffen gerade in unserer Zeit dringend geboten, denn "der Kulturzustand der Völker, der Aufwand der zur Unterhaltung der Millionenheere erforderlichen unermeßlichen Mittel verlangt rasche Entscheidung, baldiges Ende". Bis Anfang der neunziger Jahre hatte man mit der Möglichkeit gerechnet, den Russen in Polen schnell eine entscheidende Teilniederlage beibringen zu können, zumal Frankreichs Heer noch keine besondere Offensivkraft innezuwohnen schien. Der Feldmarschall Moltke hatte daher die Offensive im Osten und die Defensive im Westen ins Auge gefaßt. In den nächsten Jahren verschoben sich die Verhältnisse aber grundlegend: Rußland konnte infolge Vervollkommnung seines Bahnnetzes je eine Armee schnell aus dem Inneren sowohl an der Ostgrenze Ostpreußens als auch Ostgalizien gegenüber aufmarschieren lassen. Bei einem konzentrischen Vorgehen der Deutschen und Österreicher nach Polen hinein wären demnach ihre Ostflanken durch diese Kräfte aufs schwerste bedroht gewesen. Andererseits war die Schlagkraft des französischen Heeres von Jahr zu Jahr gewachsen, so daß ein hinhaltender Kampf schwächerer deutscher Kräfte an der Westfront leicht zu einer Katastrophe für sie werden konnte. Schlieffen kam daher zu dem Schluß, daß die eigene Selbsterhaltung gebiete, zuerst den schneller schlagbereiten westlichen Gegner anzugreifen. "Das 1871 Errungene wird nicht am Narew oder Bug, es wird an der Seine verteidigt." Voraussetzung für eine derartige Operation war die wirkliche Vernichtung des einen der beiden Gegner. Diese Möglichkeit sah Schlieffen "darin, daß man sich mit allen seinen Streitkräften oder wenigstens mit dem größten Teil auf die Flanke oder in den Rücken des Feindes begibt, ihn zur Schlacht mit verkehrter Front zwingt und in der für ihn ungünstigsten Richtung zurückdrängt". Er wandelte dabei auf den Erfahrungen Moltkescher Strategie, dem das gleiche Verfahren bei Metz und Sedan so unerhörte Erfolge gebracht hatte. Wie aber sollte dieser Gedanke Frankreich gegenüber in die Tat umgesetzt werden, dessen Ostfront inzwischen durch eine von Belfort über Toul bis Verdun laufende, stark befestigte Fortlinie geschützt war? "Wenn es den Deutschen gelingt, die Franzosen zurückzuweisen", schreibt er, "so werden diese hinter ihre Befestigungen zurückweichen, hier haltmachen und den Sieger zu einer mühsamen Belagerung zwingen." Selbst wenn der Durchbruch durch die Festungsfront gelänge, stehe noch ein mühsamer Feldzug in das Innere des Landes hinein mit allen Schwierigkeiten eines Volkskrieges bevor, der sehr starke Kräfte erfordere [502] und "eine Zeitdauer bedingt, welche uns mit Rücksicht auf Rußland kaum zu Gebote steht". Schlieffen bezweifelt zudem, daß die Franzosen überhaupt den Fehler begehen würden, bei Kriegsbeginn die Offensive zu ergreifen. Er schreibt: "Es könnte im Interesse Frankreichs liegen, mit dem Angriff zu warten, bis der langsamere Verbündete – der Russe – herankommt, unser Leben zu bedrohen, und uns zwingt, von dem einen Gegner abzulassen und uns dem anderen zuzuwenden." In zahlreichen Studien, Kriegsspielen und Übungsreisen hat Schlieffen mit dem Problem gerungen, ob es möglich sei, ohne Verletzung neutralen Gebietes einen entscheidenden Sieg gegen die Franzosen zu erringen. Immer wieder kommt er zu dem Schluß, daß es nicht möglich ist, daß günstigstenfalls nur ein "ordinärer" Sieg zu erwarten sei. Wenn man dann gezwungen sein werde, sich mit den Hauptkräften gegen den auf Berlin vorrückenden Ostgegner zu wenden, werde der nur halb geschlagene Franzose bald wieder vorgehen und im Westen gegen unsere Teilkräfte zu einem Zeitpunkt einen Sieg erringen, wenn unsere Hauptmacht im Osten gegen den Russen festgelegt sei. Daraus müßte sich unweigerlich für uns der Zusammenbruch ergeben. Trotzdem befreundet er sich nur schweren Herzens mit dem Gedanken, luxemburgisches und belgisches Gebiet zu betreten, weil er die politischen Nachteile eines solchen Vorgehens wohl einzuschätzen weiß. Noch bis zum Jahre 1899 ist daher eine Grenzverletzung nicht vorgesehen. Dann erst mehr in der Absicht einer lokalen Umfassung der Festung Verdun, indem der Nordflügel des deutschen Aufmarsches nicht viel weiter als über die Nordspitze Luxemburgs hinausragt. Es ist bemerkenswert, daß Belgien bereits viel früher als Schlieffen mit dem deutschen Einmarsch als etwas Selbstverständlichem rechnete und Lüttich und Namur befestigte. Aber auch der Gedanke, den Nordpfeiler der französischen Festungsstellung Verdun nur mit Teilkräften zu umfassen und die Masse des deutschen Heeres frontal gegen die Linie Epinal–Verdun anlaufen zu lassen, der in den neunziger Jahren erprobt und durchdacht wurde, mußte abgelehnt werden. Barg er doch die große Gefahr in sich, daß die Franzosen über die Umfassungsarmee mit bei weitem überlegenen Kräften herfallen könnten, wenn die Front und der Eckpfeiler Verdun sich behaupteten. So kommt Schlieffen endlich auf den Gedanken, "mit dem gesamten Heere, wenigstens mit seinem wesentlichsten Teil, um Verdun herumzumarschieren". "Mit anderen Worten, man greift nicht die Front Verdun–Belfort, sondem die Front Verdun–Lille an, denn so weit nach Westen wird man sich ungefähr ausdehnen müssen, um den nötigen Raum zur freien Bewegung zu gewinnen. Auf der neuen Front finden sich auch Befestigungen, aber nicht so starke und nicht so schwer zu bewältigende wie auf der uns zugekehrten." Daraus entsteht dann der Westaufmarsch 1905/1906, der im landläufigen Sinne als der "Schlieffen-Plan" bezeichnet wird. Sein rechter Flügel reicht bis [503] nach Aachen hinauf, sein linker liegt in der Gegend von Saarburg. Der Schutz des Oberrheins soll einer italienischen Armee übertragen werden, die über den Brenner nach Süddeutschland befördert wird. Das Charakteristische des Aufmarsches ist die starke Tiefengliederung auf dem rechten Flügel, die den Zweck hat, ihm während des langen, kräftezehrenden Vormarsches durch Belgien und Nordfrankreich dauernd die notwendige Schwung- und Stoßkraft zu erhalten. Dieser Nordflügel sollte mit 33½ Korps in die tiefe Nordflanke der französischen Festungsfront vorgehen. Er war siebenmal so stark als diejenigen Kräfte, die in Elsaß-Lothringen den Gegner frontal binden sollten. Mochten diese von überlegenem Gegner in die Pfalz und in Baden zurückgedrängt werden! Schlieffen sah dies nicht als einen Nachteil, sondern als einen Vorteil an, als einen "Liebesdienst", den uns der Gegner erwies. Mußte doch dann der gewaltige Ansturm unseres rechten Flügels noch geringeren Widerstand finden. Es entstand für uns die begründete Aussicht, westlich von Paris ausholend den Gegner mit verwandter Front zur großen, letzten Entscheidungsschlacht zu stellen und auf Schweizer Gebiet abzudrängen. Kritisierende Epigonen haben es beanstandet, daß Schlieffen angeblich diesen Aufmarsch von 1905/1906 als Allheilmittel für alle möglichen politischen Lagen angesehen habe. Sie beweisen damit, daß sie in die Gedankenarbeit Schlieffens nie gründlich eingedrungen sind. Denn er beschäftigt sich in dieser Zeit ebensowohl mit einer anderen Lage, in der die Politik die Forderung stellte, zunächst die Hauptkräfte gegen Rußland einzusetzen, als auch mit einer dritten, in der die Engländer bei Kriegsbeginn starke Kräfte an der jütischen Küste landeten. In diesen beiden Fällen muß eine deutsche Unterlegenheit gegen eine französische Überlegenheit kämpfen. Schlieffen lehnt hier eine Offensive in Feindesland ab, hält aber trotzdem an einer offensiven Führung der Operationen fest. Er verlangt, daß auch das unterlegene deutsche Westheer den Feind entscheidend schlage. "Das läßt sich nicht durch Stehenbleiben, sondern nur durch Bewegung erreichen. Die Franzosen, wenn sie ihre befestigten Linien verlassen, müssen angegriffen werden. Alle Führer, welche mit Erfolg einen Angriff gegen einen überlegenen Feind unternahmen, haben einen Flügel des Gegners angegriffen." Der Feind werde sich beim Vormarsch durch Umgehung der Festungen Metz-Diedenhofen und Straßburg-Molsheim in getrennte Gruppen teilen müssen. Diesen Nachteil habe die deutsche Führung sich zunutze zu machen, indem sie gegen eine dieser Gruppen mit zusammengefaßten Kräften einen entscheidenden Schlag führe und die anderen mit Teilkräften aufhalte. Die Schwierigkeit solcher Operationen unterschätzt Schlieffen nicht. Wenn ein kleineres Heer Flanke und Rücken des Feindes angreift, "setzt es sich selbst der größeren Gefahr aus und unternimmt ein doppeltes Wagnis, denn auch seine Flanke und sein Rücken ist dann auf das äußerste bedroht. Dazu gehört ein zielbewußter Führer, ein eiserner Charakter, ein hartnäckiger Wille zum Siege und [504] eine Truppe, die sich über das Entweder-Oder klar ist. Allein bringen indes diese nicht den Sieg. Es gehört noch dazu, daß der Feind, durch die Plötzlichkeit des Angriffs überrascht, mehr oder weniger in Verwirrung gerät und seine übereilten Entschlüsse durch die Hast der Ausführung verdirbt." Schlieffen will daher nicht aus einem automatisch-ablaufenden, starren Aufmarsch heraus in die Operationen eintreten, sondern einen Teil der eigenen Kräfte zunächst in ihren Mobilmachungsbezirken transportbereit halten, bis der Gegner seine schwache Stelle aufgedeckt hat. Gegen diese sollen sie dann schlagartig und überraschend heranbefördert werden. Schlieffen zog weiter die Möglichkeit in Erwägung, daß der kriegsentscheidende Erfolg im Westen ausblieb und nach einem unvollkommenen Siege nur eine "Pause" in den Operationen eintrat. Diese Pause mußte seiner Ansicht nach dazu ausgenutzt werden, dem Russen einen Schlag zu versetzen. Über die Schwierigkeit dieser Aufgabe gab er sich ebenfalls keinen Illusionen hin. Er schrieb darüber: "Für gewöhnlich werden wir schwächer sein als der Gegner. Wie es zu machen ist, als Schwächerer den Stärkeren zu schlagen, dafür gibt es kein Rezept, kein Schema. Im allgemeinen kann man sagen, daß, wenn man nicht stark genug ist, den ganzen Gegner zu schlagen, danach getrachtet werden muß, einem Teil desselben eine Niederlage beizubringen." Bereits 1894 rechnete er damit, daß der Russe mit zwei getrennten Armeen, einer am Njemen und einer am Narew, gegenüber Ostpreußen aufmarschieren werde. "Man muß versuchen, zunächst eine der russischen Armeen entscheidend zu schlagen, um sich dann gegen die andere zu wenden." Die Durchführung dieses Gedankens erscheint ihm einmal durch die Masurischen Seen begünstigt zu werden, die den Feind in seiner Trennung erhalten, und dann durch die Festung Königsberg, die gestattet, überraschend gegen die Flanke der vormarschierenden Njemen-Armee vorzustoßen. Aber nicht allein mit dem Problem des Schutzes von Ostpreußen beschäftigte er sich. Er sah auch den Fall vor, daß die Umstände es erforderlich machen würden, erhebliche Teile der Provinz zu räumen und sich auf die Verteidigung der Weichsellinie zu beschränken. Auch hier leitet ihn der gleiche Gedanke, den einen Teil des durch den Strom getrennten Gegners unter Zusammenfassung aller verfügbaren eigenen Kräfte anzugreifen und den anderen mit einem Mindestmaß an Truppen aufzuhalten. Immer wieder schafft er neue Lagen, immer wieder gibt er in seinen geistvollen Besprechungen neue Aushilfen, um seine Untergebenen zu unvoreingenommener Betrachtung der Dinge und zur Selbständigkeit in der Entschlußfassung zu erziehen. So wäre es abwegig, zu glauben, daß Schlieffen sich in den Jahren seiner Amtsführung als Chef des Generalstabes um die Erkenntnis eines bestimmten Siegesrezeptes bemüht hätte. Er hat vielmehr nur gewisse allgemeine Grundsätze der Kriegführung herausgearbeitet. Bestimmend für ihre praktische Anwendung war seiner Ansicht nach die politische und militärische Lage, vor die der Ernstfall [505] den militärischen Führer stellen wird. So sehen wir in ihm den großen Lehrmeister des neuzeitlichen Krieges, der die Selbständigkeit des Denkens und die geistige Freiheit, die er selbst vertritt, auch auf den Generalstab zu übertragen sich rastlos bemühte. Mit der ihm eigenen Gründlichkeit und logischen Schärfe prüfte er alle wehrpolitischen, operativen und taktischen Möglichkeiten. Er war der Ansicht, daß der Führer, jede – auch die schwierigste Lage – zu meistern imstande sein müsse. Deshalb stellte er den Generalstab immer wieder vor neue schwierige Lagen, um ihn zu tatkräftigem und zugleich überlegtem Handeln zu erziehen. Wußte er doch, daß der Zukunftskrieg gegen die Übermacht unerhörte Anforderungen an den einzelnen stellen würde, über deren Ausmaße sich die meisten seiner durch die schnellen Erfolge von 1866 und 1870/1871 verwöhnten Zeitgenossen ganz falschen Vorstellungen hingaben.

Schlieffens stetes Streben ging dahin, das Instrument, mit dem dieser unausbleibliche Kampf geführt werden sollte, möglichst stark und gut zu machen. Hier hatte er gegen die eigentümliche Auffassung des Kriegsministeriums anzukämpfen, die eine weitere zahlenmäßige Vermehrung des Feldheeres nicht für angängig hielt, ja in ihr sogar eine ernste Gefahr erblickte. Schlieffens Standpunkt war, daß wohl unter allen Feldherren, die je gelebt, "noch keiner über die allzu große Menge der ihm übergebenen Truppen Beschwerde geführt habe". Er wußte, daß der neuzeitliche Krieg von Millionenheeren geführt werden würde, ob man wollte oder nicht. "Nur mit großen Mitteln und großen Anstrengungen werden große Dinge vollbracht und große Ideen verwirklicht." Deshalb war er bemüht, die Gesamtheit unserer Volkskraft für die Verteidigung des Vaterlandes heranzuziehen. Sah er doch mit Besorgnis, daß Scharnhorsts Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht bei uns mehr und mehr verwässert wurde. Aber er drang nicht durch. Das Kriegsministerium hatte die Sorge, daß die Armee bei weiterer Vermehrung ihre guten Eigenschaften einbüßen würde, die Mehrheit des Reichstages sträubte sich grundsätzlich dagegen, und dem Reichskanzler von Bülow lag viel mehr daran, die Flottenvermehrung durchzuführen. Immer wieder forderte Schlieffen die Verstärkung des Friedensheeres und, als dies ohne Erfolg war, die Einbeziehung der Landwehr und des Landsturmes in das Feldheer. "Die Tatsache", so schreibt er 1903 an das Kriegsministerium, "daß Frankreich mit 39 Millionen Einwohnern 995 Bataillone zum Feldheer stellt, Deutschland mit 56 Millionen aber nur 971, spricht eine vernehmliche Sprache." Über "die mit der Größe der Heeresstärke sich steigernden Anforderungen an die Operationsfähigkeit der Heereskörper sowie an ihre Leitung und Verpflegung" war sich Schlieffen völlig im klaren und zog daraus "die für seinen Wirkungskreis sich ergebenden Folgerungen". Er war der Ansicht, daß es in erster Linie von dem Persönlichkeitswert der Führer abhänge, ob sie dieses Problem zu lösen imstande [506] seien. Ganz besonders schien es ihm notwendig, daß die Unterführer sich gewöhnten, im Sinne der Obersten Führung zu denken und zu handeln. Wohl erkannte er an, daß die Erfolge des Krieges 1870/1871 zum großen Teil der Selbsttätigkeit und Initiative der Unterführer zu danken seien. "Aber es ist doch zu bedenken, daß es verschiedene Arten von Initiative gibt, die eine, wie sie durch den Kronprinzen von Sachsen, den General von Alvensleben usw. ausgeübt wurde, und eine andere, als deren Repräsentant der General von Steinmetz gelten kann. Mit der einen Art siegt man, mit der anderen hat man alle Aussicht, geschlagen zu werden." Bei seinen Generalstabsreisen hatte er häufig bemerkt, "daß jeder für sich weiterstürmte, so weit er konnte, an den Feind heran, von dem man nicht wußte, wo er eigentlich stände". Mehr und mehr drängt sich ihm dadurch die Überzeugung auf, daß die Millionenheere straff geführt werden müssen, daß die "Direktive" oder "Weisung" oft durch bindende Befehle ersetzt werden muß. Mit seiner ganzen Autorität setzt er sich für die Ausnutzung der neuzeitlichen technischen Nachrichtenmittel ein, weil er sich darüber völlig klar ist, daß nur mit ihrer Hilfe die weiten Räume moderner Kriegsschauplätze schnell und rechtzeitig durchmessen werden können. So wird er der Schöpfer einer selbständigen Telegrafentruppe. Er sah den "modernen Alexander", wie er auf einem bequemen Stuhle vor einem breiten Tische auf einer Karte das gesamte Schlachtfeld vor sich hat und "zündende Worte telefoniert", wie er mit Hilfe der neuzeitlichen Nachrichtenmittel die Meldungen der Erd- und Luftbeobachtung empfängt. Und auch in allen anderen Fragen der Technik war Schlieffen ein durchaus moderner Mensch, der rastlos bestrebt war, ihre neuesten Errungenschaften auszunutzen. Er erkannte, daß der Verteidiger mehr, als es früher geschehen war, zum Spaten greifen werde und daß dadurch die schnelle Entscheidung, die er brauchte, wesentlich gehemmt werden würde. Deshalb war es sein Bestreben, die Angriffskraft der Truppe durch Erhöhung der artilleristischen Leistung zu steigern. Trotz zahlreicher Widerstände gelang es ihm, die Fußartillerie in den Verband des Feldheeres einzugliedern und sie wesentlich beweglicher zu machen. Er schuf damit die "Schwere Artillerie des Feldheeres", die mit der 15-cm-Haubitze und dem 21-cm-Mörser alle feldmäßigen Eindeckungen zu durchschlagen vermochte und damit die Voraussetzung schuf, befestigte Feldstellungen auch im Frontalangriff zu Fall zu bringen. Schließlich steigerte er die Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen für militärische Zwecke. Während sie bisher fast ausschließlich für den Aufmarsch des Heeres und den Nachschub ausgenutzt wurden, sah Schlieffen in ihnen ein hervorragendes Mittel, Kräfteverschiebungen von einem zum anderen Kriegsschauplatz durchzuführen. Sie wurden damit inniger mit der Führung der Operationen verknüpft und für den Schwächeren unentbehrlich, wenn es ihm darauf ankam, überraschend an irgendeiner Stelle eine Überlegenheit zu bilden.

[507] Bereits seit dem Jahre 1903 waren Kräfte am Werke, die Schlieffen beseitigen wollten. Er war den Epigonen unbequem, weil er die Dinge so ansah, wie sie waren, weil er rückhaltlos seiner berechtigten Sorge über Deutschlands sich ständig verschlechternde wehrpolitische Lage Ausdruck gab. Im August 1905 erlitt er beim Reiten einen Beinbruch und wurde während der nächsten beiden Monate durch den für ihn als Nachfolger ausersehenen General von Moltke vertreten. Als er am 26. Oktober anläßlich der Einweihung des Moltke-Denkmals wieder seinen Dienst antrat, erkannte er, daß sein Vertreter in ganz anderen operativen Anschauungen lebte. Hatte dieser doch in einer Verfügung an die Kommandierenden Generale es für besonders wichtig bezeichnet, daß Übungen in der "Vorbereitung und planvollen Durchführung des Frontalangriffes in großem Verbande" stattfänden, und vor einseitiger Bevorzugung der Umfassung gewarnt. Als Schlieffen in einer wundervollen Rede die Verdienste des verewigten Feldmarschalls würdigte, mag wohl bange Sorge um die Zukunft sein Herz beschlichen haben, mag er wohl voll Kummer und Schmerz bedauert haben, daß der Neffe das geistige Erbe des Siegers von Königgrätz, Metz und Sedan so wenig begriffen hatte. Er entwarf in dieser Rede nicht nur ein großartiges Bild der Taten des verewigten Feldmarschalls, sondern zeichnete ihn auch als das erhabene menschliche Vorbild, der "das Selbst und das Ich nicht kannte, der über alles, was uns an die eigene Person kettet, weit erhaben war", der "nicht für sich, für seinen Ehrgeiz, für seinen Ruhm" gekämpft und gearbeitet hatte. Auch Schlieffen hatte sein ganzes Leben hindurch die gleiche Selbstlosigkeit bewiesen und hütete damit in einer Zeit, in der das "Ich" mehr und mehr eine Rolle spielte, die seit Gneisenau bewährte Tradition des Generalstabes in reinster Gestalt. Wenige Monate später erhielt er den Abschied. Gerade seine nächsten Mitarbeiter mögen wohl die Worte seiner Abschiedsrede von dem "unnütz gewordenen Knecht", dem "die Bürde abgenommen wurde, die zu tragen sein alternder Geist und sein morscher Körper nicht mehr vermochten", eigentümlich angemutet haben. Wußten sie doch, daß er noch wenige Wochen zuvor seine berühmt gewordene Denkschrift Krieg gegen Frankreich verfaßt hatte, welche die "in zweifelnder Brust" entstandenen Gedanken über dieses Problem in nie wieder erreichter Klarheit und Folgerichtigkeit wiedergab. Die Vorgänge, die zu seiner Verabschiedung führten, sind in Dunkel gehüllt. Der Reichskanzler Bülow hat in seinen Erinnerungen erklärt, daß er daran unbeteiligt sei. Trotzdem aber gewinnt man den Eindruck, daß der stete, besorgte Mahner unbequem geworden war, ganz besonders in jener Zeit, in der Rußland durch ostasiatischen Krieg und Revolution aktionsunfähig geworden war und die letzte Gelegenheit ungenutzt verstrich, das nach Revanche dürstende Frankreich in seine Schranken zurückzuweisen. So mußte Schlieffen wie einst Gneisenau auf der Höhe seines Schaffens in die Dunkelheit zurücktreten. Aber die bange Sorge um Deutschlands Sicherheit ließ ihn nicht zur Ruhe kommen und drückte ihm die Feder in die Hand, um dem [508] heranwachsenden Führergeschlecht die Geheimnisse wahrer Feldherrnkunst aufzuzeigen. "Wollen wir Friedrich dem Großen, Napoleon und Moltke glauben, so ist das, was einen Feldherrn ausmacht, nur durch Versenkung in die Vergangenheit, in die Geschichte, in die Feldzüge großer Meister zu erwerben." Er war zu der Erkenntnis gekommen, daß Generale wie Generalstab sich jetzt zu viel mit den Fragen der niederen Truppenführung befaßten und zu wenig den Gründen nachgingen, denen die großen Feldherren der Vergangenheit ihre Erfolge verdankten. So schreibt er seine Studien Hannibal, Friedrich der Große, Gneisenau und Benedek. Er sucht dabei diese Männer rein menschlich und psychologisch zu verstehen, den Motiven ihres Handelns nachzugehen und jene verborgenen Umstände zu ergründen, die ihre Entschlüsse entscheidend beeinflußten. Er schreibt weiter seine umfassende Arbeit Cannä, in der er den Vernichtungsgedanken, wie er in jener Schlacht, wie er bei Friedrich dem Großen, bei Napoleon und in den deutschen Einigungskriegen zum Ausdruck kommt, immer wieder herausstellt. Er schreibt schließlich seine Studien Der Feldherr, Der Krieg in der Gegenwart und Über die Millionenheere. Er zeichnet darin den Zukunftskrieg in den ungeheueren Ausmaßen, die der Kampf "Volk wider Volk" hervorruft, er zeichnet aber auch ungeschminkt die Lage, in die wir durch Englands Einkreisungspolitik hineingeraten waren – und zieht sich die Mißbilligung des offiziellen Deutschlands und fast der ganzen Presse zu. Man erblickt in ihm nur den Schwarzseher, der überflüssigerweise alles grau in grau malt. Und doch war dem nicht so! Denn Schlieffen hat sich in diesen Schriften nicht darauf beschränkt, mit klarem Wirklichkeitssinn die Dinge so zu sehen, wie sie waren. Er hat auch Mittel und Wege gesucht, um diesen unvermeidlichen Kampf gegen die Übermacht siegreich zu bestehen. Sein einsamer, willensstarker Geist findet diese Mittel vornehmlich in der Seele des Feldherrn. Deshalb sind diese Schriften zugleich ein Selbstbekenntnis, das Wesen und Charakter des großen Mannes nach jeder Richtung erkennen läßt. So wollen wir uns denn noch zum Schluß in diese Gedankenwelt Schlieffens vertiefen und mit seinen Anschauungen über Politik und Kriegführung beginnen. Er weist darauf hin, daß die den Koalitionen innewohnende Schwäche für den Kämpfer gegen die Übermacht einen Vorteil in sich schließt. Bei seiner Darstellung des Siebenjährigen Krieges hebt er dieses Moment immer wieder hervor und belegt es mit den Worten des Großen Königs, die dieser am Schluß des Jahres 1758 schreibt: "Diese so überlegenen Kräfte, diese aus allen vier Ecken der Erde gegen uns losbrechenden Nationen, was haben sie erreicht?... Einer hat sich auf den anderen verlassen. Daher diese Lässigkeit in ihren Bewegungen, diese Langsamkeit in der Ausführung ihrer Pläne." Das ist ihm eine Bestätigung für seine Auffassung, daß es im Kampfe gegen eine überlegene Koalition darauf ankommt, frühzeitig einen der Gegner vernichtend zu schlagen durch Vereinigung möglichst starker Kräfte gegen ihn auch unter rücksichtsloser Entblößung der anderen Fronten. [509] Wir haben bereits gesehen, wie lange Schlieffen mit dem Gedanken gerungen hat, ob nicht doch vielleicht die Verletzung der belgischen Neutralität vermeidbar sei. Er studierte diese Frage eingehend an Hand der Lage Friedrichs des Großen 1756. Alle politischen Nachteile, die der Entschluß zum Einmarsch in das neutrale Sachsen für ihn nach sich ziehen mußte, führt er, ohne zu beschönigen, an, auch den, daß das Ausland ihn "zum allgemeinen Feind der Menschheit stempeln würde, den man teilen, unterdrücken und fressen müsse". Und doch hält er diesen Entschluß für den einzig richtigen, weil das Objekt, welches Friedrich schützen wollte: Schlesien, durch das damalige Sachsen fast völlig vom Hauptteil des preußischen Staates abgetrennt war. Ohne den Besitz Sachsens war daher eine erfolgreiche Operation gegen Österreich unmöglich. Es handelte sich hier um Sein oder Nichtsein des preußischen Staates, der durch die große Koalition drohte zermalmt zu werden. Es handelte sich um einen reinen Akt der Notwehr. In Schlieffens Überlegungen spielte Belgien die gleiche Rolle wie damals Sachsen. Ohne seinen Besitz war es unmöglich, den gefährlichsten unserer Gegner entscheidend aus dem Felde zu schlagen, war es unmöglich, aus unserer verzweifelten Lage herauszukommen. Moralisch fühlte er ebenso wie einst der Große König keinerlei Schuld, weil die Rettung des Vaterlandes ihm oberstes Gesetz war. Das, was der gegen eine Übermacht kämpfende Feldherr vor allem nach Schlieffens Ansicht besitzen muß, ist eine nimmermüde Initiative. Er müsse, solange es irgend möglich sei, selbst die Operationen bestimmen und dürfe "nicht in passiver Aufstellung abwarten, was der Feind über ihn beschlossen habe". Freilich könne das nur ein Feldherr, der von einem festen Vertrauen in sein eigenes Können, von einem hohen Selbstbewußtsein erfüllt sei, der in seiner Brust die leidenschaftliche Kampflust des Helden fühle. Schlieffen folgert weiter aus der Kriegsgeschichte, daß man auch heute noch alles daransetzen müsse, die Kriege "kurz und vif" zu führen. Friedrich der Große habe mit Recht befürchtet, daß sein Heer im Laufe eines längeren Krieges mehr und mehr den festen Zusammenhalt – die "formidable Haltung" – wie er es nannte – verlieren werde. Mit Recht habe der König den Ausspruch getan: "Jede Bataille, so wir liefern, muß ein großer Schritt vorwärts zum Verderben des Feindes sein!" Schlieffen wendet diesen Gedanken auf unsere Zeit an und meint, wenn es nur gelänge, einen Feind nach dem anderen ein Stück zurückzudrängen, würden die Gegner sich bald wieder erholen und von neuem angreifen. Daraus müsse sich ein "Hinundherziehen der deutschen Streitkräfte" von einem zum anderen Kriegsschauplatz ergeben, eine "Art Kriegführung, die auf die Dauer zur gänzlichen Aufreibung des deutschen Heeres führen müsse". Deshalb sei es notwendig, jeden Schlag so vernichtend zu gestalten, daß der betroffene Gegner gänzlich oder wenigstens für längere Zeit ausfiele. Wie dies zu erreichen ist, schildert Schlieffen an der Hand zahlreicher Entscheidungsschlachten der Kriegsgeschichte, und mit besonderer innerer Begeisterung [510] am Beispiel von Leuthen: wie der König nicht die formidable Stellung des weit überlegenen Feindes in der Front angreift, sondern sein Heer überraschend in die Flanke des Gegners vorführt, wie dieses Heer mit "einer den modernen Strategen unheimlichen Geschwindigkeit" – meint er sarkastisch – aufmarschiert und dann in unaufhaltsamem Siegeslaufe den Flügel des Feindes überrennt. Es ist der Cannä-Gedanke, den Schlieffen von den Zeiten Hannibals bis zu denen Moltkes vor dem Auge des Lesers immer wieder in neuer Form entstehen läßt. Es wäre aber ein Irrtum, zu glauben, daß Schlieffen den Kampf gegen die Übermacht für aussichtslos gehalten hätte, wenn sich der erste große Schlag nicht für den Gegner vernichtend gestaltete. Mit besonderer Betonung weist er darauf hin, daß Friedrichs böhmischer Feldzug 1757 mit einem großen Mißerfolg endete, der König es trotzdem verstand, den Krieg siegreich zu Ende zu führen. Aber es gehören Standhaftigkeit, seelischer Gleichmut und unerhörte Willensstärke dazu, einen solchen Kampf zu bestehen. Deshalb verweilt Schlieffen bei seiner Darstellung des Siebenjährigen Krieges ganz besonders dort, wo die Überzahl der Feinde den König fast zu erdrücken scheint, wo er vorübergehend keinen Ausweg mehr sieht als den freiwilligen Tod. Alle seine Worte zitiert er, die uns in die wahre Seelenstimmung des Unterlegenen versetzen sollen. "Das heißt nicht leben, sondern vielmehr tausendmal täglich sterben... Dauert der Krieg fort, so sehe ich meinen Untergang vor Augen." Da ist nichts von Hurrastimmung. Da ist nur bohrende Verzweiflung. Und doch zeigt Schlieffen, wie sich der König immer wieder davon freimacht, wie er es nie über sich gewinnt, seinen Untergebenen gegenüber Schwäche an den Tag zu legen. Schlieffen findet das Motiv, aus dem heraus der König diese unerhörte Willenskraft aufbringt, in seinem nationalen Ehr- und Verantwortungsgefühl, das ihn nach dem Siege von Roßbach die Worte sagen läßt: "Nun kann ich in Frieden in das Grab sinken, nachdem die Ehre meiner Nation gerettet ist. Wir können unglücklich sein, aber wir können nicht ehrlos sein." Schlieffen schildert weiter am Beispiel des Großen Königs, wie er es versteht, höchste Leistungen aus seinen Untergebenen herauszuholen: wie er diese bei Zorndorf am Ehrgefühl packt: "Meine Devise ist siegen oder sterben. Und wer nicht ebenso denkt, soll nicht über die Oder gehen, sondern sich zu allen Teufeln scheren!", wie er pflichtvergessene Generale rücksichtslos bestraft, wie er "jeden Offizier, der Gesichter schneidet und sagt, es sei alles verloren", mit Kassation und Festung bedroht. Schlieffen will damit zeigen, daß der Verkehr mit Untergebenen in den furchtbaren Krisen des Kampfes gegen die Übermacht sich anders abspielt als in ruhigen Friedenszeiten. Und doch kommt Schlieffen zu dem Schluß, daß neben der harten und gebieterischen Seite der großen Feldherren doch der Zauber ihrer Persönlichkeit in weit höherem Maße auf ihre Untergebenen wirkte, daß gerade im schwersten Unglück diese Männer eine geheimnisvolle Macht ausstrahlen, die alle wie mit [511] unsichtbaren Banden an sie kettet. Schlieffen schildert die wunderbare Wirkung, die Friedrichs berühmte Ansprache vor der Schlacht bei Leuthen auf seine Offiziere ausübt, erzählt, wie der König abends durchs Lager reitet und mit seinen Grenadieren spricht, wie diese von Gewaltmärschen erschöpften Leute den König in seiner Not noch zu trösten suchen. Er zeigt, wie die ungeheuere sittliche Kraft dieses Mannes unsichtbar neue Kräfte in seinen Untergebenen entstehen ließ. Diese geheimnisvolle Macht des großen Feldherrn wirkt im umgekehrten Sinne auch auf seine Feinde. "Die ganze gegen Friedrich anmarschierende Welt", sagt Schlieffen, "...hat bei der Nachricht von Prag betroffen haltgemacht, als wäre ihr der Atem ausgegangen." Ja es tritt sogar der allen Gesetzen der Logik ins Gesicht schlagende Fall ein, daß nach der vernichtenden Niederlage Friedrichs bei Kunersdorf der Russe sich zurückzieht und weder Österreicher noch Schweden noch Reichsarmee vorzugehen wagen. Man scheut sich, mit jenem unheimlichen Manne erneut anzubinden, der in jener entsetzlichen Schlacht bis in die Dunkelheit hinein nur angriff und immer wieder angriff. "Zwei Monate nach Kunersdorf", schreibt Schlieffen, "hatten die Sieger, verfolgt von den Besiegten, die preußischen Lande geräumt." So tritt bei Friedrichs Gegnern allmählich ein Zustand der Hoffnungslosigkeit ein. "Man fängt an, die Überzeugung zu gewinnen, daß man mit diesem Gegner doch nicht zu Ende kommen werde... Keiner konnte sich der 'peur extrême qu'on a du roi de Prusse' mehr erwehren." Mit dieser Schilderung werden alle die, die mit der Persönlichkeit Schlieffens nur den Begriff tiefgründigen historischen Wissens und unerbittlich strenger Logik verbinden wollen, widerlegt. Wir sehen hier, daß er den ins Transzendente gehenden unfaßbaren und geheimnisvollen Kräften in der Brust des Feldherrn, die oft aller logischen Berechnung spotten, eine entscheidende Bedeutung beimißt. In seiner Studie Der Feldherr spricht er es offen aus: nur derjenige Führer sei fähig, einen stärkeren Gegner niederzuwerfen, den "etwas Übermenschliches, Überirdisches, nenne man es Genie oder wie man will", durchdringe. Der Feldherr, der die Übermacht besiegen will, muß "an seine höhere Mission" glauben.

Am 4. Januar 1913 verschied er. "Macht mir den rechten Flügel stark!" waren seine letzten Worte. Sie klangen, als wolle er alle Halbheit und Verschwommenheit seiner Zeit mit einer letzten Kraftanstrengung aus den Seelen verbannen.

Anderthalb Jahre später kam die harte Prüfung, mit der Schlieffen seit Jahrzehnten gerechnet hatte. Die Epigonen versagten, weil sie seinem Geiste untreu geworden waren. Was sie der Minute ausschlugen, konnten spätere nie dagewesene Anstrengungen nicht wieder gutmachen. Und doch wird Schlieffens Arbeit für unser Heer und Volk nicht vergebens gewesen sein, wenn sein Geist in uns wieder neu ersteht und uns antreibt, seine Gedanken unter den veränderten Verhältnissen der Gegenwart weiterzuentwickeln. Nicht darauf kommt es an, zu grübeln, wie es gekommen wäre, wenn Schlieffen 1914 die Operationen geführt hätte, sondern darauf, daß wir die Gesamtheit seiner unvergleichlichen Persönlichkeit zu erfassen suchen in ihrer Tiefgründigkeit, Willensstärke und Arbeitsfreudigkeit, in ihrer Verbindung von höchstem Können und höchstem Menschentum. Wenn dies dem heranwachsenden Führergeschlecht gelingt, wird es den schweren Aufgaben der Zukunft gewachsen sein.

|