|

[Bd. 4 S. 416]

Franz Heinrich Corinth, der Vater des Malers, war ein Bauernsohn aus Neuendorf in Ostpreußen und heiratete mit neunundzwanzig Jahren die elf Jahre ältere Witwe des Lohgerbermeisters Opitz in Tapiau, eine Schuhmacherstochter. Ihren fünf Söhnen aus der ersten Ehe folgte zur Zeit der Roggenernte als einziger Sohn der zweiten Franz Heinrich Louis, der sich später Lovis nannte. Der Vater ist ein tüchtiger geschickter Mann gewesen, dem man Federgewandtheit nachrühmte und der das ihm zugefallene Vermögen zu mehren wußte, so daß sein kleiner Sohn mit dem natürlichen Selbstbewußtsein einer in diesem Kreise als wohlhabend erachteten Herkunft aufwachsen konnte. Das Städtchen Tapiau, dem der [417] Junge seine ersten und damit bestimmenden Eindrücke verdankt, liegt in einer jener großen Ebenen des Ostens, über die sich ein gewaltiger Himmel breitet, mit jenen niedrigen Horizonten, wo sich die Welt in der Unendlichkeit zu verlieren scheint. Dort strömt die Deime in den Pregel, Schiffe und Wagen ziehen nach der fernen Stadt Königsberg. Kähne mit Getreide, Torf und Kohle, grasendes Vieh auf den Wiesen, Knechte, Mägde, die Gesellen der Gerberei mit ihren derben Zurufen und Scherzen, der Kirchgang, die blutigen Felle auf dem Hof, die die Fleischer brachten und die der Schuster oder der Bauer nun bearbeitet aus der Werkstatt abholt, Rinder und Schweine, die auf das Schlachtmesser warten, purpurblaue und perlmutterfarbene dampfende Eingeweide und das unerbittlich harte, aber farbige und starke Leben ländlich-kleinstädtischer Daseinsbehauptung – das sind die ersten Erlebnisse. Dort sind die langen Winter, der Wind aus Rußland läßt die Flüsse erstarren, und die schweren Schlitten, mit Winterfutter beladen, werden von scharf beschlagenen Pferden zu den Gütern der Umgegend gebracht. In [418] wollene Tücher gewickelt trägt die Dienstmagd den kleinen Corinth in die Schule, soweit nicht Kälteferien sind. Zuweilen fährt man auf dem neuen russischen Schlitten klingelnd und läutend durch das schneebedeckte Land zu Onkel und Tante nach Moterau. Zuweilen tanzen die Großen, und oft trinken sie dampfenden Grog. Im Sommer feiern die Männer ein Schützenfest. Nach dem Zapfenstreich ziehen am andern Tag die Schützenkönige, mit Medaillen behängt, die Fahnenträger und die Offiziere mit geborgten Degen durch birkengeschmückte Straßen auf den Markt. Dort warten die dicken Gastwirte und der Generalstab zu Pferde, und von da geht es in den Fichtenwald in der Nähe, wo der Schützenkönig durch den Meisterschuß bestimmt wird, wo sich die Trinkbude und der Tanzboden befinden. Bei Sonnenuntergang beginnen die Getränke ihre Wirkung zu tun, und mit den Landmägden verschwindet man im Gehölz, bis man am Morgen grölend wieder in die Stadt einzieht. Zuweilen geht es auch nach Wehlau, dessen Fenster man bei klarem Wetter über die Wiesen blitzen sieht, zum Jahrmarkt. Hier nehmen die Lederhändler die Eltern in Empfang. Der Vater kauft auf dem Pferdemarkt, die Mutter in den Buden oder am Fluß, wo Elbinger Käse in den Kähnen feilgehalten wird. Es gibt andere Buden mit Pfefferkuchen, Riesendamen, Seejungfern und Kellnerinnen. Am Abend fährt man, erfüllt von großen Eindrücken, nach Hause. Der "Lue" soll natürlich kein Bauer oder Handwerker bleiben. "Studieren soll er und ein tüchtiger Mensch werden", sagen die Eltern, die es sich leisten können. Der Lehrer hat Respekt vor dem wohlhabenden Vater, und der Kleine macht seine Sache in der Schule zunächst ganz gut. Nur mit dem Rechnen hapert es. Im übrigen sieht man, daß er "anders" als die anderen ist. Er schneidet aus Papier Tiere und Menschen, und wenn es ein Hengst sein soll, so beharrt er trotz des Einspruchs seiner entsetzten Schwester mit dem ihm eigenen Starrkopf auf jeder Einzelheit. Denn es wäre ja unehrlich, das Tier anders darzustellen, als man es mit seinen Augen wahrgenommen hat. Als er neun Jahre alt ist, bringt ihn der Vater aufs Gymnasium nach Königsberg. Er wohnt bei der Schwester der Mutter, einer Schuhmachersfrau, von "infernaler Genialität", wie Corinth später sagte. Hier kam er im Verlauf der Zeit mit dem Groschenrechnen und der Ärmlichkeit in Berührung. Er wird anfangs wegen seines Dialektes von den Städtern auf der Schule verlacht, dann aber wegen seiner Körperkräfte geachtet. In der Quarta ist er bereits kein Musterschüler mehr, aber er hat sich indessen die erforderliche Routine im Abschreiben angeeignet. Im übrigen fällt er nicht weiter auf. Nur einmal in der Singstunde zeichnet er den Lehrer. Er erhält einige Ohrfeigen, dann betrachtet der Lehrer das Blatt, lacht und sagt: "Jung', werde doch Porträtmaler!" und steckt das Blatt in die Westentasche. Der fünfzigjährige Corinth erinnerte sich später dieses Augenblicks: "Es war mir nicht anders, als wenn ich einen Gruß aus dem Jenseits erhielt." Als er dreizehn ist, stirbt seine Mutter. "Den Tod betrachtete ich mit der [419] neugierigen Schärfe, welche den Kindern üblich ist", schreibt der Maler in seiner Selbstbiographie. Knapp schafft er das Einjährigenzeugnis, unklar ob er Matrose, Soldat oder Landwirt werden soll. Der Vater ist wenig glücklich, daß es zum Studieren nicht langt. Schließlich will sein Sohn Maler werden, und so kommt er auf die Kunstakademie nach Königsberg.

Die Lehrer, die der achtzehnjährige Corinth auf der Akademie in Königsberg fand, sind heute auch in dieser Stadt fast vergessen. Rosenfelder, der Direktor, hatte "Die Übergabe der Marienburg" gemalt, die im Museum hängt. Harnische, wallende Mäntel, samtene Draperien, eine Historienmalerei nach Piloty mit viel Mimik und theatralischem Pathos, das waren die Motive des jungen Schülers. "Der große Gipsknecht", wie ihn seine Mitschüler nannten, lief in dem gesunden Instinkt, der, ohne die Bewußtseinsschwelle zu überschreiten, ihn immer begleitet hat, mit dem Skizzenbuch umher. Die Eroberung der Wirklichkeit, auf die es ihm ankam, und der Wille zum Charakteristischen, den er – nur auf ganz andere Art – mit seinen Lehrern gemeinsam hatte, ließ ihn Marktweiber zeichnen und Schiffer, Ladeknechte und vor allem das Schlachthaus. Dabei haßte er die feinen Zierbuben an der Akademie und blieb ein Eigenbrötler, der immer nur beim Trinken Kameraden fand. Man besuchte das Tingeltangel, rauchte aus langen holländischen Pfeifen, spielte Skat, und zuweilen gab es einen großen Krawall in einer Kneipe, der ihn auch einmal unsanft mit der Polizei in Berührung kommen ließ. Aber manches lernte er in diesen Jahren, vor allem eine bestimmte handwerkliche Könnerschaft des Zeichnens, die er sich ohne große Schwierigkeiten aneignete, so daß er, als er nun 1880 nach München ging, von dem Maler Loefftz im Atelier angenommen wurde, der in der Wahl seiner Schüler ziemlich streng war. München stand damals auf dem Höhepunkt seines Kunstruhms. Piloty lebte noch, Defregger war da und Diez, zuweilen sah man Leibl. Die großen [420] Ausstellungen, auf denen man auch Courbet, Millet und die Schule von Barbizon finden konnte, hatten eine internationale Bedeutung. Der junge Corinth, der schon als

Es ist die letzte große Blüte der Kunststadt, die um 1900 ihren Platz an Berlin abtreten muß. Noch herrscht die Butzenscheibenromantik, zugleich jener Renaissancetraum des neunzehnten Jahrhunderts vom königlichen Künstlertum, wie er in München für kurze Zeit eine gewisse Verwirklichung gefunden hat. Man saß bei Zinnkrügen an langen Tischen, sang, disputierte und trank, man feierte die großen Künstlerfeste und wandelte in echten alten Kostümen umher. Eine Fülle von Witz und Laune wurde aufgeboten, untermischt mit Bildungsgütern. Es war das Ende eines bürgerlichen Künstlertums der Lenbach und Kaulbach, Piglheim, Oberländer, Lossow und Seidl, in seiner volkstümlichen Münchner Mischung von Ungezwungenheit und aristokratischem Patriziertum, von der bis zum Krieg und [421] fast noch in unsere Tage hinein ein blasser Abglanz über dieser liebenswerten deutschen Stadt liegt. Der vierschrötige, etwas streitsüchtige Kraftkerl Corinth, der in dieses Klima einbrach, konnte hier nicht beliebt werden. Man nannte ihn den "Fleischergesell aus Königsberg", aber da er ein Trinkkumpan war, der den Rotspon flaschenweise hinuntergoß, wurde er aufgenommen. Wie in Königsberg liebte er auch selber nicht die feinen Herren, sondern zog die drallen Kellnerinnen und Münchner Mädel, die so ausgelassene Modelle abgaben, vor. In der Künstlerkneipe aber saß er schweigend, umwittert vom Ruhm der Trinkfestigkeit, und fuhr nur zuweilen mit Faustschlag auf die Tischplatte bei einer Bemerkung über Kunst, die ihm nicht gefiel. Aber in der Tat waren die Tage dieser Künstlerrenaissance gezählt. Etwas Neues bereitete sich vor. Es ist jene neue weitere Hinwendung zur Wirklichkeit, wie sie sich in der Kunst, auf zwei scheinbar völlig verschiedenen Wegen, andeutete: im Impressionismus und im Jugendstil. Damals wurde als Gegenschlag gegen das offizielle München die Münchner Sezession gegründet. Die erste Ausstellung, die wie ein Sturmwind die alte Fassade ins Wanken brachte, reichte von Böcklin bis Liebermann, von Menzel bis Uhde; Whistler, Degas, Puvis de Chavannes, Monet waren dabei, von den Jungen: Trübner, Habermann, Oppler und Corinth; im folgenden Jahr dazu Thoma, Kalckreuth, Hötzel, Ludwig von Hofmann, Zügel. Zu dieser neuen Welt konnte der ostpreußische Maler schon eher Zugang finden. Er arbeitete in dieser Zeit unermüdlich. Eine Fülle von Porträts entstand neben Bildern, die die damals charakteristischen Münchner Probleme zum Thema nahmen. Auch das Historienbild beschäftigte ihn weiterhin. 1896 malte er sich selbst mit dem Gerippe vor dem Atelierfenster.

Das sind die letzten Münchner Jahre. Die altmeisterlichen dunklen Farbenklänge seiner Bilder haben längst einer Aufhellung Platz gemacht, und der Maler studiert die grauen Tonwerte in unermüdlicher Arbeit. Es entstehen in dieser Zeit einige merkwürdige und bedeutsame Bilder. Die Loge "In Treue fest", wo auf engem Raum zwölf Männer an einer besetzten Tafel versammelt sind, eine für das neunzehnte Jahrhundert bei mancher Steifheit schon überraschende Lösung eines Gruppenbildes, wie es die Holländer des siebzehnten Jahrhunderts beschäftigt hat. Oder das außerordentliche Bildnis des in München lebenden Romanschriftstellers Graf Keyserling, erstaunlich durch die sichtbare Einfühlung in einen ganz anders gearteten, empfindsamen, müden und späten Menschen. Gleichzeitig beschäftigt Corinth immer wieder das Historienbild meist religiösen Inhalts. Zuweilen denkt man dabei an Fritz von Uhde, nur daß der selbstbewußte Bauernsohn aus Ostpreußen dieser sozialbetonten Religiosität der neunziger Jahre mit der ihr eigenen Gefühlsbrechung im Grunde fernstand. In diesen [423] Bildern wurde etwas von der versteckten Sehnsucht dieses Mannes gemalt, aber das Werk scheiterte wie stets, wenn sich Corinth von der nächsten Nähe und Wirklichkeit fortwandte. In der Sezession brach bald Uneinigkeit aus, und Corinth und andere, wie Trübner, Behrens, Exter und Schlittgen, fingen hinter dem Rücken der Vereinigung mit der alten Künstlergenossenschaft Unterhandlungen an, was damit endete, daß die Betreffenden sich zwischen zwei Stühle setzten und aus der Sezession ausgeschlossen wurden. Von den ehemaligen Kameraden und Freunden scheel angesehen, verließ Corinth die Lust an dem Münchner Aufenthalt, zumal dem Ostpreußen diese Stadt immer etwas fremd geblieben ist. Leistikow riet ihm, nach Berlin zu gehen, wo eine neue, herbere und frische, unbeschwerte Luft wehte, und dort "eine Malschule für Weiber" zu gründen. Corinths Bilder waren schon verschiedentlich in Berlin bei Schulte und Gurlitt aufgefallen. In der Absicht, wie ein Bauer sicherzugehen, schickte er zunächst an Leistikow ein Bild für die Berliner Sezession, um die Aufnahme durch das Publikum der Reichshauptstadt abzuwarten. Es gab, wie Corinth erzählte, einen kolossalen Erfolg, und so verließ er die Stadt, in der er zehn Jahre gearbeitet, in der er mit Eckmann, Slevogt, Trübner, Ruederer, Halbe und Hartleben zusammen getrunken und wo zuweilen in später Stunde Frank Wedekind todernst aus einem Manuskript etwas vorgelesen hatte, unter dem kaum unterdrückten wiehernden Gelächter der Versammelten. 1900 ging Lovis Corinth nach Berlin.

Es war eine Zeit des leichten Erfolges. Mit Gerhart Hauptmann, Ludwig von Hofmann, Leistikow, Groenvold und anderen feierte man das neue Daseinsgefühl. Man gründete den "Rosenbund", der nichts anderes als Lebensgenuß auf seine Fahne schrieb, und das reiche Bürgertum dieser Jahre liebte es, Künstler in seinen Salons vorführen zu können. In dem einsilbigen, schwerfällig Corinth glaubte man den Naturburschen zu erkennen, man sah in ihm vor allem das Original und den Kraftkerl, und so nimmt es nicht wunder, daß der Maler mit der ihm eigenen naiven passiven Haltung sich eine Zeitlang in dieser Rolle gefiel und sie oft in sein Werk projizierte. Aber beheimatet konnte er sich auch hier nicht fühlen, nur seine Malbesessenheit, die ihn nach jedem nächtlichen Rausch früh an die Staffelei führte, wo er den ganzen Tag über verblieb, die Unermüdlichkeit eines Menschen, der unaufhörlich durch sein Auge alles Gesehene in sich hineinsog, um es in Zeichnungen, Radierungen, Bildern zu verarbeiten, ließ ihn unbeschadet hier seinen Weg gehen. Das Werk Corinths, das uns aus jener Zeit jedoch unmittelbar anspricht, das sind wiederum die Bildnisse, denn hier wird aus engster Nähe ein Mensch dargestellt. Dieser Maler war nichts weniger als ein Psychologe, und

Im Jahre 1903 malte sich Corinth mit seiner Frau, das Sektglas in der Hand. Wer das Werk dieses Mannes bis zu diesem Jahr betrachtet, dem wird zuweilen eine leise Ahnung aufsteigen, daß er hier einen Maler vor sich hat, der nach seiner ganzen Wesensart mit Rembrandt verwandte Züge aufweist. Daß vor diesem Bildnis sofort das Bildnis Rembrandts mit der Saskia von 1634 vor uns auftaucht, das hat gewiß nicht eine äußere Anlehnung Corinths an Rembrandt zur Ursache. Selbst wenn Corinth der Holländer vorgeschwebt haben mag, so geschah dies ohne Zweifel aus einer tiefen inneren Verwandtschaft, die sich auf das entschiedenste in seinem späteren Werk bestätigen wird.

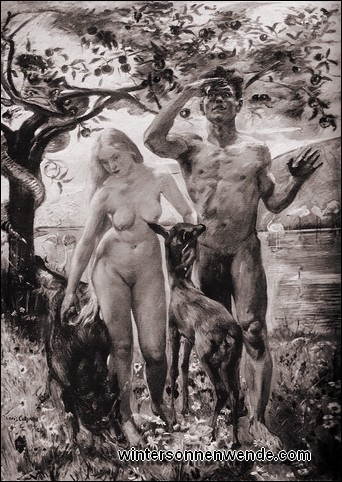

Corinth ist in diesen Jahren auf dem Höhepunkt des äußeren Erfolgs angelangt. Eine Zeit ungewöhnlicher Fruchtbarkeit des Schaffens lag hinter ihm, und die Quelle des Wirkens aus der Fülle schien mit alter Kraft weiterzuströmen. Aus einem dionysischen Rausch scheinen manche dieser Bilder geboren zu sein, andere aber aus Lust an der Bravour, der Virtuosität des Könnens, Ekstase der Farbe mit dem alten breiten Pinsel hingeschmettert, das Leben gepackt in seiner dampfenden Fleischlichkeit und dazwischen immer wieder religiöse, biblische und historische Darstellung, als sollten dem mythischen Raum Geschehnisse entrissen werden, die nun mit der ganzen Wucht ihrer Körperlichkeit, mit der ganzen Glut entfesselter Sinne den Betrachter aus seinem Gleichgewicht verjagen. Zeugen fast alle diese Gemälde von der Fruchtbarkeit und der mörderischen Kraft der Natur, so entstehen daneben stillere Bilder aus der nächsten Nähe, Szenen, die das Familienglück des Malers zum Thema nehmen, und eine Reihe Porträts von wiederum gleichem erstaunlichem Einfühlungsvermögen, wie des Conrad Ansorges oder des Berliner Rektors Professor Eduard Meyer, oder jenes wunderbare Bildnis, das den Schauspieler Rudolf Rittner 1907 als Florian Geyer zeigt, seltsam hintergründig und erfüllt von einem Wissen um das Ende, daß man auf das stärkste überrascht und tief betroffen wird. Im Jahre 1910 malt sich Corinth selber als den "Sieger". Mit eiserner Rüstung und Helm und einer riesigen Lanze in der gepanzerten Faust, vor ihm, sich hingebungsvoll mit zurückfallendem Kopf an den gewaltigen Mann anschmiegend, die eigene Frau mit halbentblößter Brust und einem Lorbeerkranz im linken Arm. Seltsam ist nur, daß der Gepanzerte gar nicht wie ein Sieger aus dem

Im Jahre 1911, im gleichen Jahr, als der "Fahnenträger" entstanden war, ereilte Lovis Corinth die Hand des Schicksals. Ein Schlaganfall traf ihn im dreiundfünfzigsten Lebensjahr und warf ihn für Monate aufs Krankenlager, wo er dem Tod unmittelbar gegenübertrat, um in qualvollen fieberhaften Visionen einen furchtbaren Kampf um sein Leben zu führen. Der Mann, der sich vom Krankenlager wieder erhob, war ein anderer geworden. War sein Leben und Werk bisher gar oft in einen schwerfälligen dionysischen Taumel entrückt, um die heimliche Niedergeschlagenheit nicht laut werden zu lassen, waren zuweilen dunkle Stimmen an sein Ohr gedrungen, denen zu entfliehen er sich immer wieder mit einer bäuerlich-prometheischen Sinnenfreude in das Gefolge des ewig berauschten Gottes schlug, so schien es, als wäre er dahingeschritten wie einer jener dickleibigen Kumpane des Dionysos, im Zeichen des Thyrsosstabes, umbraust vom Lärm der Mänaden, vom Brüllen der Panther, selber Ausdruck der schöpferischen Natur, die in Blut, Geschlechtlichkeit, Zeugungskraft und Vernichtung ihre gewaltige Macht offenbart. Der Mann aber, der sich vom Krankenbett erhob,

So klar es feststeht, daß diese Krankheit eine entscheidende Wendung in des Malers Leben brachte, so gewiß ist es, daß der Schlaganfall nur ein äußeres, körperliches Zeugnis dafür war, was sich in seinem Innern langsam vorbereitet hatte. Diese Umdüsterung, die das Tragische plötzlich nackt enthüllte, war ähnlich der, wie sie andere Große im Zenit ihres Lebens getroffen hatte, wie sie Shakespeare in späteren Jahren beschattete, daß ihm der Wert des irdischen Daseins plötzlich gering erschien, wie sie Goethe traf, daß er körperlich schwer erkrankte und sich im einsamen Kampf der Entsagung zu jener gleichnishaften Betrachtung der Welt hindurchrang, um die Hölle seines Innern nicht der Menschheit aufzudecken, und wie sie schließlich den Maler auf das furchtbarste erschütterte, Rembrandt, dessen Wesensverwandtschaft mit Corinth offenbar ist: von den Anfängen über den glanzvollen Höhepunkt des Lebens bis zu jenem gleich erschütternden letzten Selbstbildnis. Der Meister, der somit jäh zum Greise geworden war, den eine linksseitige Lähmung hemmte und dessen rechte Hand zitterte, verstärkt durch die Anstrengung, den Pinsel, den Stift, die Nadel zu halten, erkannte nun in sich selbst – mit dem gleichen Mangel an Sentimentalität, der ihn immer ausgezeichnet hatte – Hiob, den Mann aus dem Lande Uz, den Gott aus allen seinen Reichtümern gestürzt hatte. Seine Selbstbiographie, die neben den Legenden aus dem Künstlerleben zeigen, daß hier ein schlichter Mensch der Fülle seiner Beobachtungen und, ohne jede psychologische Kenntnis, seinem Wesen auch mit der Feder Ausdruck verleihen konnte, diese Selbstbiographie, die mit ihrem tragischen Urgrund zu den großen Selbstzeugnissen deutscher Künstler gehört, enthält nun Bekenntnisse wie die: daß kein Tag für ihn vergangen wäre, an welchem er es nicht besser gefunden hätte, aus dem Leben zu scheiden. Erschütternd mehren sich Sätze wie: "Ein fortwährendes Streben, mein Ziel erreichen, das ich in diesem Grade niemals erreichte, hat mein Leben vergällt, und jede Arbeit endet mit Depressionen, dieses Leben nicht weiterführen zu müssen." Dazwischen regt sich der alte Stolz: "Wenn ich heute, während ich das schreibe, sofort hin bin, so werde ich doch leben in Zukunft." Hinzu kommen der Krieg, die Zerstörungen im deutschen Osten und in seiner Heimat Tapiau und bald darauf der verlorene Krieg. Der Mann, für den Deutschsein eine schlichte Selbstverständlichkeit war, über die man keine Worte verlor, und der nie auch nur für einen Augenblick an der eigenen Art seines ostpreußischen Wesens ge- [429] schwankt hatte, leidet schwer darunter. Er liest die Bibel wie ein alter Bauer, aber mit dessen Zähigkeit wirft er weder das Leben fort noch ganz den Mut. Es kommt der Umschwung 1918, die französische Besetzung des Rheinlandes, der Marksturz. Die Aufzeichnungen des Malers in diesen Tagen scheinen sich oft zu widersprechen. Neben dem "Finis Germaniae!" steht die Frage, ob sich nicht alles noch an Frankreich rächen wird. Aber aus diesem Echo der Tageszeitungen dringt doch immer wieder die eigene Stimme Corinths durch, der zähe Wille, das bäuerliche Beharren: "Das Land ist vernichtet. Ran an die Arbeit!"

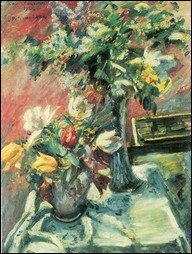

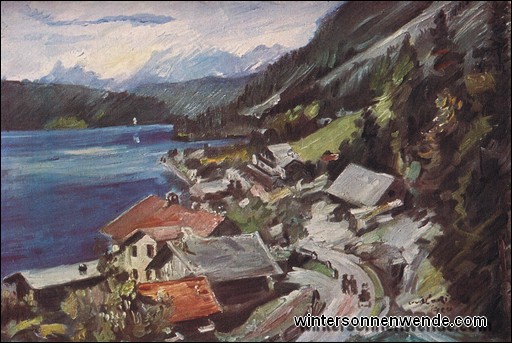

Corinth hat in den Jahren nach seiner Krankheit sich bald wieder – wenn auch verwandelt – in seiner Arbeit gefunden. Die Fülle der Gesichte ist für ihn so groß geworden, daß sie unaufhörlich auf ihn einstürmt und daß der geschwächte Körper ihrer nicht immer Herr wird. Eine Reihe von Illustrationsbüchern entstand unter seiner Hand, eine Fülle von Radierungen und Zeichnungen, er malte die Stadträte von Tapiau, in seiner Vergeistigung eines der wenigen bedeutsamen Gruppenbildnisse, die es seit einem Jahrhundert gibt, das "Trojanische Pferd", das in der Berliner Nationalgalerie hängt, und das wie alle seine späten religiösen und historischen Gemälde Halluzination geblieben ist, er malte das außerordentliche, überlebensgroße Bildnis Martin Luthers, auf dem in der statuarischen Gewalt des Reformators, der, breitschädlig im mächtigen schwarzen Predigermantel dargestellt, die Faust auf der Bibel hält, ein Stück Bauerntum von des Malers eigenem ostpreußischem Schlage sichtbar wird, und er malte schließlich seine visionären Bildnisse, Blumen und Landschaften. Corinths flutende und unbestimmte Köpfe haben nichts mit psychologischer Darstellung zu tun. In dem Porträt von Georg Brandes etwa ist nichts mehr wiederzufinden von der ruhigen, ins Tageslicht gerückten Menschendarstellung. Der Kopf springt aus dem Dunkel und ist in ein magisches Licht getaucht. Die Linien kochen vor innerer Dramatik. Aus dem blaugrauen Grund springen gelb-grün phosphoreszierende Lichter. Es ist keine objektive Menschenwiedergabe, denn [431] in diesem explosiv brodelnden Gebilde ist wohl ein Element des dänischen Schriftstellers enthalten, aber in der Vision des besessenen Greises ist das Objekt verwandelt und untergetaucht. Was an den besten dieser Bildnisse, denn nicht bei allen langte der Atem des kranken Malers aus, uns immer wieder erschüttert, das ist nichts anderes als der gewaltige Schatten des Schicksals, der über ihnen liegt. Nicht nur das Schicksal des Dargestellten, sondern vor allem das des Malers – jene geheimnisvolle Verbindung, die so oft der deutschen Kunst tiefsten Sinn und ihre lebendige Wirksamkeit ausmacht. Denn hier waltet ein Wille, der danach strebt, den Menschen mit der Ewigkeit wieder in Verbindung zu bringen. Er zielt darauf, das Individuum aus seiner Vereinzelung zu lösen und es einem überpersönlichen Gesetz unterzuordnen. Die seltsame Wesensverwandtschaft mit Rembrandt wird nun ganz offenbar. Auch die Hand des großen Holländers wußte gewiß mehr auszusprechen, als ihm sein Verstand mitteilte. Gänzlich fern aller ordnenden und sichtenden Ratio und Psychologie schuf Rembrandt eine Malerei des seelischen Ausdrucks, wie wir keine gewaltigere kennen. [432] Mag er in aller seiner Einsamkeit doch noch getragen worden sein vom Geist eines Jahrhunderts, dessen Beziehungen zur Transzendenz größer und tiefer als die des neunzehnten Jahrhunderts gewesen sind, so trägt er doch bei höherer Spiritualität, aber gemeinsamer innerer Schlichtheit, den gleichen Wesenszug, den wir bei Lovis Corinth wiederfinden. Ist bei Rembrandt der Ausdrucksträger der Transzendenz das Licht mit seiner aus keiner irdischen Quelle flammenden Herkunft, so ist es bei Corinth die Übersetzung des Geschauten in eine Art Konkavspiegel – eine magische Verwandlung, die die Formen ihrer irdischen Realität entkleidet und sie aufbläht, sie seltsam ausdehnt und in die Breite zerrt, um sie zuweilen auch in einem Sprühregen zu zerstäuben. Am deutlichsten bleibt dies festzustellen in den Bildnissen mit ihren großen, weiten und gebirgigen Gesichten, aber auch in den Blumen, diesen eigenwilligen, gespenstischen Lebewesen, die oft dem Beschauer entgegenzuspringen scheinen, um ihn in das Bildfeld hineinzureißen.

Drei Monate vor seinem Tode schreibt Lovis Corinth in seinen Aufzeichnungen. "Es ist mir zum Heulen. Ein Ekel vor jeder Malerei erfaßt mich. Warum soll ich noch weiterarbeiten? Alles ist Dreck. Dieses greuliche Weiterarbeiten ist mir zum Kotzen. Dabei bin ich siebenundsechzig Jahre alt und nähere mich diesen Sommer dem

|