|

[Bd. 1 S. 94]

Daß es ein Zeitalter zugespitzter weltgeschichtlicher Entscheidungen war, das er mit gestaltete, wird für uns heute durch nichts so deutlich wie durch seine untrennbare Wechselbeziehung zu Heinrich dem Löwen. Denn hier wirkten zwei der gewaltigsten Männer der deutschen Geschichte neben- und gegeneinander, und wir sind geneigt, dabei Grundhaltungen deutscher Politik in einem Kampfe zu sehen, den wir noch heute als nationales Schicksal und als eigenstes Anliegen miterleben. Auch von der politischen Sicht der damaligen Zeit aus gehörte das Verhältnis Friedrichs zu Heinrich dem Löwen zu den wichtigsten Fragen, denn es hing mit dem innersten Aufbau der deutschen Staats- und Volksordnung zusammen und führte eine neue Epoche der Reichsverfassung mit herauf.

Das Reich trug immer den Stempel seiner Herkunft aus dem Frankenreich, das nicht durch Zusammenschluß von unten her, sondern durch königlichen Eroberungswillen entstanden war. Es wurde daher nicht vom Bauern getragen, der für die weiten Kriegszüge und die großen Verwaltungsaufgaben nicht abkömmlich [95] war, sondern vom aristokratischen Grundherrn, der im Königsdienst in dieser naturalwirtschaftlichen, geldarmen Zeit mit Land und abhängigen Leuten entlohnt worden und auf dieser Grundlage für kriegerische und verwaltungsmäßige Aufgaben als Graf frei war. So war der freie Bauernstand, der den alten germanischen Staat getragen hatte, immer mehr in seiner Bedeutung herabgedrückt worden. Seine Zurückdrängung und Wertminderung ist der hohe Preis, mit dem die Bildung der europäischen Großstaaten und Großvölker bezahlt wurde. Aber auch das Königtum selbst wurde in seiner Stellung durch die mächtigen Amtsfürsten gefährdet, die in dem ausgedehnten, verkehrstechnisch noch kaum zu durchdringenden Raum des Reiches fast selbständig wurden und ihre staatlichen Amtsbefugnisse zum erblichen Zubehör ihrer Amtsgüter machten. Besonders gefährlich waren die Stammesherzogtümer, die sich in der Zeit des Verfalls des fränkischen Reiches aus den lebendigen Einheiten der deutschen Stämme neu bildeten. Die Stämme hatten zwar in der Zeit der fränkischen Zwangsherrschaft so viel Zusammenhang miteinander gewonnen, daß sie 919 aus sich selbst heraus in Heinrich I., jenem nüchtern-sächsischen Baumeister des deutschen Staates, sich durch Wahl wieder einen überstämmischen König nach fränkischer Art setzten, aber dieser König hatte nun die Aufgabe, sich gegen die auseinanderstrebenden Machtinteressen der Herzöge und der anderen Fürsten durchzusetzen und sie zusammenzufassen. Das Bindemittel der Reichseinheit fand vor allem Otto der Große in den Bischöfen, die keine Dynastien mit Erblichkeitswillen ausbilden konnten und auf deren Einsetzung der König jeweils Einfluß nehmen konnte. Sie wurden nun im besonderen Maße die Träger der Reichsverwaltung und des Reichsgedankens. Trotz dieses schwankenden Aufbaues aber war das deutsche Reich der mächtigste Staat des Abendlandes, und so fiel ihm nach den geltenden christlichen Zeitanschauungen der Sinn zu, die Kirche Christi und vor allem ihr römisches Oberhaupt zu schützen, worin ja schon das christliche Altertum überhaupt das Wesen des römischen Weltreiches sah. Dem deutschen König, an den der Papst sich um Schutz in seinen italienischen Bedrängnissen wandte, stand damit das römische Kaisertum zu. Christliche Verpflichtungsidee und Erinnerungen an das römische Reich, ursprünglich-germanischer Heldensinn, der seine Überlegenheit fühlte und im Kampf, in fürsorglich ordnender Herrschaft und gehobenem Dasein sich ausweisen wollte, und schließlich das Gesetz der Macht wirkten zur Wiederaufnahme des Reichsgedankens und der Kaiserwürde Karls des Großen, damit aber zur verhängnisvollen Politik der Romzüge untrennbar-notwendig zusammen. Denn das reiche und zersplitterte Italien mit seinem ausgebildeten politische Kräftespiel schien mehr Möglichkeiten und Aufgaben zu bieten als etwa die slawischen Grenzgebiete, die als neue Siedlungsräume erst im 12. Jahrhundert gebraucht wurden, als sich ein bäuerlicher Bevölkerungsüberschuß ergab. Dieses ottonische System der Verklammerung von Königtum, Reichskirche, Kaisertum [96] und weltlichem Fürstentum aber wurde im 11. Jahrhundert durch den Investiturstreit in seinen Grundfesten erschüttert. Freiheitsdrang und Machtwille der erstarkten Kirche empörten sich gegen die bevormundende deutsche Schutzherrschaft und vor allem gegen die Benutzung der Kirche für ungeistliche Zwecke durch die weltlichen Machthaber. Das Papsttum bestritt dem deutschen König das Recht, die Bischöfe einzusetzen, ja, es beanspruchte die alleinige Herrschaft über die Kirche und der Kirche über die Welt, um die kirchliche Freiheit zu gewährleisten. Damit drang es nicht durch; aber das Wormser Konkordat, der Abschluß des Investiturstreites, schwächte den Einfluß des Königtums auf die Besetzung der Bischofsstühle immerhin so sehr ab, daß die Bischöfe nicht mehr die eigentlichen Träger einer selbständigen königlichen Herrschaft sein konnten. Die großen weltlichen Dynastien aber hatten im Kampf zwischen Kaiser und Papst die Notlage des Königtums zur Erweiterung ihrer Macht ausgenutzt. Durch die Abschwächung des bischöflichen Gegengewichts in der Reichsverfassung standen sie dem König noch mächtiger gegenüber, und ihre Kämpfe untereinander und gegen das Königtum schienen vollends zur Zersetzung des Reiches zu führen.

Als Friedrich I. 1152 zum König gewählt wurde, war es seine dringlichste Aufgabe, den Kampf seines eigenen staufischen Geschlechtes mit den Welfen beizulegen. Der Vater des staufisch-welfischen Gegensatzes war Kaiser Lothar III. Nach dem Aussterben des salischen Königshauses (1125) wurde er und nicht der Staufer Herzog Friedrich II. von Schwaben, Heinrichs IV. Enkel und der Träger der salischen, der Kirche verhaßten Tradition, auf kirchliches Betreiben zum König gewählt. Der Teilhaber und Erbe der Feindschaft, die nun zwischen Lothar und den Staufern entstand, wurde sein Schwiegersohn, der Welfe Heinrich der Stolze, der schon das bayerische Stammesherzogtum innehatte und von seinem Schwiegervater auch das Herzogtum Sachsen erhielt. Die schwäbische Familie der Staufer war während des Investiturstreites durch ihre stete, reichgelohnte Treue zum Kaiser vor allem in Schwaben und in Südwestdeutschland groß geworden. Dagegen hatte das schwäbisch-bayerische Welfenhaus, das nach seinem Aussterben im Mannesstamm durch einen eingeheirateten italienischen Este fortgeführt wurde, mehr durch eine geschickte, bedenkenlose Machtpolitik bald auf der kaiserlichen, bald auf der päpstlichen Seite und schließlich durch eine sehr kluge Familienverbindung mit der aussterbenden sächsischen Dynastie der Billunger seinen alten ausgedehnten Besitz vermehrt. Durch das große Erbe Lothars erhielt es dann seinen Schwerpunkt endgültig in Sachsen. Von dort aus erstreckte sich nun der welfische Machtbereich über Bayern hinweg nach Mittelitalien bis an die Grenze des sizilischen Reiches. [97] Beim Tode des söhnelosen Lothar war Heinrich der Stolze der mächtigste und daher der am meisten gefürchtete Reichsfürst, und deshalb wiederholte sich an ihm das Schicksal Friedrichs II. von Schwaben: der Staufer Konrad wurde jetzt der "Pfaffenkönig". Daß Konrad der Schwierigkeiten seines Königtums nicht Herr wurde, lag ebensosehr an seiner Persönlichkeit wie an einem grundlegenden Konstruktionsfehler seiner Politik. Denn aus kirchlicher Gebundenheit und wohl auch aus Machtlosigkeit verzichtete er auf eine politische Einspannung der Reichskirche selbst in den Grenzen, die der nüchterne Lothar doch schon wieder erreicht hatte, und versuchte es trotzdem zu gleicher Zeit, von verhältnismäßig schmaler süddeutscher Grundlage aus die gewaltige Welfenmacht zu zerschlagen, indem er Heinrich dem Stolzen die Stammesherzogtümer in Sachsen und Bayern entzog. In den Kämpfen zwischen Welfen und Staufern, die nun das Reich zerrissen, sammelten Friedrich und Heinrich der Löwe ihre ersten politischen Erfahrungen. Friedrich I., der Sohn jenes Herzogs Friedrich II. von Schwaben, war doch zugleich der Sohn der Welfin Judith, einer Tante Heinrichs des Löwen; diese Ehe stammte aus einer Zeit kaiserfreundlicher Politik der Welfen unter Heinrich V. So trat Friedrich sogar auf der Seite Welfs VI., des süddeutschen Welfen, bei einer Fehde gegen Konrads Güter in die Politik ein und vermittelte auch später, als Welf bei einem neuen Aufstand entscheidend geschlagen war, für ihn einen günstigen Frieden mit König Konrad. Im übrigen hatte er in der Zwischenzeit auf der Seite des Königs gestanden. Ein Zug in den Breisgau gegen Konrad von Zähringen, den Rektor von Burgund, lag schon in der Linie seiner späteren Politik, wie auch seine Teilnahme an dem unglückseligen Kreuzzug Konrads III. in die Zukunft vordeutete. Damals war Friedrich schon Herzog von Schwaben. Wo er also Möglichkeiten zu politisch-kriegerischer Leistung hatte, nahm er sie mit Umsicht und tapferer Entschlossenheit wahr. Aber seine Unternehmungen erscheinen doch mehr als gelegentliches Eingreifen in die großen politischen Verhältnisse und als ritterliche Fehdezüge, während sein jüngerer Vetter, Heinrich der Löwe, in diesen Jahren im Mittelpunkt eines großen politischen Kräftespiels stand und an lebenswichtigen Entscheidungen heranreifte. Schon 1139, wohl kaum 10 Jahre alt, verlor Heinrich seinen Vater, Heinrich den Stolzen, 1141 seine Großmutter, die tatkräftige Kaiserin Richenza, 1143 seine Mutter Gertrud; schon 1142 aber war sie durch die Heirat mit dem Babenberger Heinrich Jasomirgott, dem Markgrafen von Österreich, dem Konrad III. das Herzogtum Bayern verliehen hatte, in die gegnerische Front hinübergewechselt und hatte den Knaben zum förmlichen Verzicht auf Bayern bewogen. Das Herzogtum Sachsen wurde ihm dafür zugesprochen. Während Friedrich, der neue Herzog von Schwaben, gegen den Willen seines nüchtern-staatlich denkenden Vaters seinem ritterlichen Kreuzzuggelübde in den Orient folgte, zog Heinrich als herzoglicher Heerführer mit anderen norddeutschen Fürsten in einen Kreuzzug [98] gegen die angrenzende Slawen; dieser Kampf schadete allerdings durch den Fanatismus der Zerstörung und Ausrottung der Ungläubigen dem Christentum ebensosehr wie dem realpolitischen Gewinn von zinsfähigem Land und flackerte daher in lahmer Uneinigkeit ab. Nicht so sehr auf die christliche Missionsidee, sondern, wie der zeitgenössische Geschichtsschreiber Helmold schmerzlich-nüchtern feststellt, auf Geld kam es Heinrich zunächst bei den Slawenkämpfen an, und darüber hinaus auf landesherrliche Macht. Schon der Jüngling erbitterte durch seine selbstherrliche Anspannung und Ausdehnung der in Sachsen ziemlich begrenzten herzoglichen Rechte die sächsischen Fürsten gegen sich. Das zeigte sich gegen das Ende von Konrads Regierung, als Heinrich den Kampf um Bayern doch neu aufnahm und in diesem Feldzug nur durch ganz überraschendes Handeln Konrad zum Abzug aus Sachsen bringen und den Ausbruch einer Verschwörung vereiteln konnte.

In ausdrucksvollem Gegensatz dazu steht das einige Vertrauen, mit dem die deutschen Fürsten und auch Heinrich der Löwe nach Konrads Tod seinen Neffen Friedrich von Schwaben zum König wählten. Konrad selbst, dessen Sohn Friedrich noch ein Knabe war, hatte den schwäbischen Herzog als seinen Nachfolger empfohlen. Die Fürsten besaßen trotz alles Partikularismus ein Gefühl für die allzu bedenklichen Sprünge im Reichsbau; ihm fügten sie nun diesen "Eckstein" ein, der als Staufer- und Welfensproß die auseinanderstrebenden Wände verband. Die Politik des Ausgleichs mit den großen weltlichen Fürsten, die man also von Friedrich erwartete, bedeutete Verzicht auf ihre unmittelbare Zusammenschweißung, an der Konrad III. gescheitert war. Es war fast die Aufgabe eines Neuaufbaus des Reiches, und so erinnert Friedrichs Politik an das Wirken Heinrichs I. und Ottos des Großen. Auch sie sollte ohne schlechthin überlegene Macht die Partikulargewalten zusammenfügen und suchte diesem Ziel ebenfalls durch genossenschaftliche Vereinbarung und durch verwandtschaftliche Beziehungen näher zu kommen; doch erwies sich dieses Band auf die Dauer als ebensowenig haltbar wie früher unter Otto. Zunächst aber bestand keine andere Möglichkeit. Bayern wurde Heinrich dem Löwen zuerkannt. Die Zustimmung des derzeitigen Herzogs Heinrich Jasomirgott mußte schließlich dadurch erkauft werden, daß sein eigentliches Herrschaftsgebiet, die Mark Österreich, von Bayern abgetrennt und zum Herzogtum mit besonderen Selbständigkeitsrechten erhoben wurde. Auf diese Weise wurde es auch ein Gegengewicht gegen Heinrichs süddeutsche Macht. Da das Herzogtum Bayern von seinem südöstlichen Ausdehnungsgebiet nun völlig abgeschnitten war, rückte der Schwerpunkt von Heinrichs Politik mehr und mehr aus dem süddeutschen Spielraum des Staufers weg nach dem Norden, den der König ihm überlassen mußte. [99] Friedrich bestätigte ihm nun auch förmlich ein so wichtiges Hoheitsrecht wie die Investitur der Bischöfe in den Missionsbistümern auf slawischem Boden, das die Kirche dem Herzog schon zugestanden hatte. Heinrichs Oheim Welf IV. aber erhielt die Güter in Italien, um die er gekämpft hatte. Damit wurde er in die entgegengesetzte Interessenrichtung wie sein Neffe gewiesen und das Welfenhaus außerdem der kaiserlichen Italienpolitik zugewandt. Auch die Ansprüche der Zähringer in Burgund wurden jetzt befriedigt. Nichts beweist aber besser Friedrichs scharfen Blick für politische Machtlagen, als daß er auch die günstigen Möglichkeiten seiner schwierigen Anfangsstellung wahrnahm. Den Rückhalt, den ihm der gute Wille der Fürsten doch auch bot, nutzte er sofort zur Zurückdrängung des Papsttums, das neben den Partikularmächten seit dem Investiturstreit das deutsche Königtum einengte. Dabei stand der allgemeine Zeitgeist gleichsam in ständiger Hilfsstellung; denn der mißglückte zweite Kreuzzug hatte zu einem Zurücktreten der hierarchisch-asketischen Gedankenwelt und damit des päpstlichen Ansehens im Abendland geführt. Und darüber hinaus war es die Zeit, wo die "Gravamina der deutschen Nation" gegen Rom einsetzten. Der Versuch der Kurie, eine zentralistische Herrschaft über die Kirche auszubilden, mit ihren Folgen ständiger Einmischung und häufiger finanzieller Forderungen brachte ebensosehr die weltlichen wie die geistlichen Fürsten gegen die päpstlichen Ansprüche auf. So konnte Friedrich es bald versuchen, den päpstlichen Einfluß auf die Reichskirche zurückzudämmen. Hier liegen die ersten Einsatzstellen seiner Machtbildung und überhaupt seiner großen Aufbautätigkeit in Deutschland. Neben die Politik des "Fürstenbündnisses", die an den frühen Otto I. erinnert, trat gleichzeitig als Ergänzung und als Gegengewicht die Wiederaufnahme des durchgebildeten ottonischen Systems, das auf dem Reichsdienst der Bischöfe beruhte. Mit sehr weiter Auslegung des Wormser Konkordats wirkte der König seit den ersten Monaten seiner Regierung bei den Bischofswahlen ein. Es gelang ihm im Laufe der Zeit fast völlig, die Reichskirche wieder zu einer Stütze des Königtums auszubilden. Erzbischof Wichmann von Magdeburg, die großen Reichskanzler und Erzbischöfe Rainald von Dassel und Christian von Mainz und der allzu ehrgeizige, schließlich verräterische Philipp von Köln waren Männer, die sich den streitbaren, herrschbegabten ottonischen Kirchenfürsten an die Seite stellten und die große Reichspolitik eigentlich trugen. Die Förderung des bischöflichen Besitzes und sein Schutz gegen die weltlichen Fürsten aber ging Hand in Hand mit der sehr kräftigen Anspannung der königlichen Rechte auf das Reichskirchengut. Friedrich war hier wie in seiner gesamten Bischofspolitik vom Geist des germanischen Eigenkirchenrechts erfüllt, das dem Eigentümer des Altargrundes und in Anwendung auf die Reichskirchen dem König die Einsetzung der Priester und wichtige Einnahmen zuwies. Er führte diese Grundsätze vor allem in scharfer Wiederbelebung des Regalien- und Spolienrechtes durch, des Rechts, während der Zeit der Nichtbesetzung eines Bischofssitzes [100] die Einkünfte einzuziehen und sogar die bewegliche Hinterlassenschaft der verstorbenen Bischöfe zu erben. Da der Eigenkirchengedanke im Investiturstreit durchlöchert war, wurde er in steigendem Maße durch die lehensrechtliche Konstruktion ersetzt, die den Bischof als Lehnsträger des Königs auffaßte, wie das Lehnsrecht ja schon länger auch dazu diente, die weltlichen Amtsfürsten wieder mehr an den König zu binden. Diese lehnsrechtliche Treuebindung der Bischöfe wurde nicht erst von Friedrich erfunden, aber von ihm doch besonders folgerichtig durchgeführt. Auch in umgekehrter Richtung wandte er das Lehnsrecht auf die Güter der Kirchen an, indem er sich selbst in den Lehnsverband der Kirchen einordnete, wie es andere Fürsten gleichfalls schon taten. Er zuerst wußte als König in zusammenhängender Politik von den Bischöfen Kirchenlehen zu erhalten, obwohl er der oberste Lehnsherr im Reiche war und den Bischöfen natürlich nicht Mannschaft und Heeresfolge, sondern höchstens geldliche Gegenleistungen und sonstige Vorteile gewährte; auf diese Weise dehnte er seinen politischen und wirtschaftlichen Machtbereich auch auf einen Teil des Kirchengutes auf, das nicht Reichsgut war, und ergänzte manche Lücke in dem zerstreuten Königsbesitz. Und wie er hier schon die Fürsten mit ihren eigenen Methoden bekämpfte, so tat er es auch durch die planmäßige Erwerbung von Kirchenvogteien, von einträglichen Schutzherrschaften, deren die Bischöfe und Äbte für die Ausübung ihrer weltlichen Hoheitsrechte und zum Schutz gegen äußere Feinde bedurften. Vor allem aber schuf er gegen die Macht der großen Dynastien ein weiteres Gegengewicht durch die Anwendung ihres territorialen Prinzips auf seine eigenen Besitzungen und das Reichsgut. Der Landbesitz mußte für das Königtum in dem Maße besonders wichtig werden, als die andern Stützen seiner Herrschaft sich abschwächten. Schon Lothar ist ein Vorläufer der spätmittelalterlichen Könige, die von ihrer Hausmacht aus das Reich zu führen versuchten. Die Reste des Reichsguts bildeten mit dem gedrängteren Hausgut der Staufer vor allem in Süddeutschland einen beträchtlichen Machtbestand, der sich im Elsaß und in der Pfalz, in Schwaben selbst und in Ostfranken zu größeren Gebieten zusammenballte. Das Herzogtum Schwaben verlieh er allerdings seinem Neffen, dem die Krone entgangen war. Dehnte Friedrich durch die Mitgift seiner ersten, später von ihm geschiedenen Gattin Adela von Vohburg seinen Besitz nach Osten, ins Egerland, aus, so wies seine zweite Ehe (1157) mit Beatrix, der Erbin der hochburgundischen Grafschaft um Arles, in dieses südwestliche Reichsgebiet, das dadurch wieder fest dem Reich verbunden wurde, und nach Italien. Und innerhalb des deutschen Königsreiches, besonders in Schwaben, rundete der König sein Gebiet durch zahlreiche Erbschaften, die er sich verschreiben ließ, durch Tausch und Kauf ab. Diese im allgemeinen westöstlich gelagerte Macht sollte Sachsen und Bayern voneinander abriegeln, die schon jedes für sich geschlossener und ausbaufähiger als die Grundlage der staufischen Reichsmacht, [101] Schwaben und Franken, waren. In dieser Richtung liegt es auch, wenn Friedrich den östlichen Verbindungsweg von Süd- nach Norddeutschland in dem Einschnitt zwischen Frankenwald und Fichtelgebirge durch Erwerbungen im Vogtland und bei Altenburg zu beherrschen versuchte, ebenso wie er an der Straße von Main nach Sachsen durch die Wetterau die Pfalz in Gelnhausen anlegte und an der Rheinstraße als bedeutendster Süd-Nord-Verbindung die karolingischen Pfalzen neu herstellte. Schon Friedrichs Vater war für seine Politik straffer Sicherung seines oberrheinischen Gebietes durch Burgenbau bei den Zeitgenossen bekannt, und diese Überlieferung führte Friedrich weiter. Überall lagen seine Burgen und Pfalzen an wirtschaftlich und militärisch wichtigen Landstraßen; die meisten waren Verwaltungsmittelpunkte inmitten geschlossenen Haus- und Reichsgutes. Denn staufische Güter und Königsgüter wurden zu möglichst geschlossenen Bezirken sogar mit Überschneidung der Stammesgrenze unter besonderen Beamten vereinigt; darin zeigt sich der gebietshoheitliche Sinn dieser Maßnahmen, der über die alte wirtschaftliche und strategische Ausnutzung der zerstreuten Reichsdomänen hinausging. So wird auch schon für Barbarossas Zeit trotz der trümmerhaften Überlieferung greifbar, daß Verwaltung und Verteidigung dieser Gebiete möglichst nicht großen aristokratischen Lehnsmännern übertragen wurden, die diese Befugnisse erblich gemacht und dadurch dem König entfremdet hätten, sondern den Ministerialen, das heißt unfreien, allerdings gehobenen, mit erblichen Gütern ausgestatteten Dienstmännern ohne Erblichkeit ihrer Amtsgewalt. Die Reichsministerialen, auf die sich schon Heinrich IV. gegen die Dynasten gestützt hatte, wurden durch Friedrich neben den Bischöfen zu den großen Regierungsaufgaben des Reiches, der Verwaltung von Grafen- und Vogteirechten, herangezogen und zu jener reichstreuen Führerschicht herangebildet, die dann unter seinen Nachfolgern erst ihre größten Leistungen und leuchtendsten Namen aufwies. Auch sie beruhten noch weitgehend auf naturalwirtschaftlicher Ausstattung, aber schon gegen das Ende von Friedrichs Regierung traten dafür gelegentlich leichter entziehbare Geldlehen auf. Hier wird es besonders deutlich, daß dieses Ministerialentum einen Abschnitt auf dem Wege vom großen, grundherrlichen Amts- und Lehnsfürstentum zum geldlich entlohnten, unmittelbar abhängigen, fest von der Hand des Herrschers gelenkten Beamtentum bedeutet. Überhaupt weist ja diese königliche Landesherrschaft erste Züge einer rational durchgebildeten Staatsgewalt in monarchischem Sinne auf. Für die Kriegführung war er in der Hauptsache auf das Lehnsheer angewiesen, und so versuchte er, das fürstliche Lehnskriegertum durch neue Anspannung seiner Verpflichtungen wieder mobil zu machen. Dazu kamen dann die Reichsministerialen, die zwar nicht als Geburtsstand, aber doch nach Befugnissen und Lebensstimmung zu dieser aristokratischen Gesellschaft gehörten und mit ihr im Rittertum verschmolzen. Die ständische Abgeschlossenheit, zu der diese Schicht von Berufskriegern strebt, die Ausschließlichkeit, mit der sie die Ehre des Kriegertums [102] für sich in Anspruch nahm, trug zwar die Gefahr hochmütiger Erstarrung in sich, führte aber auch zur Formung einer Auslese, die sich durch die hohe kriegerische Tugend, dienende Treue, gehobene Zucht und Lebensformung auszuzeichnen trachtete. In diesem Rittertum fand Friedrich nicht nur eine Macht vor, die er in seinen Staat einbauen mußte, sondern in ihm erkannte er die stärksten staatsbildenden und kulturtragenden Kräfte des Zeitalters, und so gab er dem Drang dieser Schicht zur Abschließung und Ausbildung hochgezüchteter Standestugenden wohl allzusehr nach. Den Bauern wurde demgemäß durch die Landfriedensgesetzgebung das Waffenrecht endgültig genommen. Das war zunächst eine Maßnahme des Bauernschutzes, denn sie entzog den nicht mehr genügend geübten Bauernstand dem Fehderecht und schützte ihn dadurch als Nährstand. Gerade in der Stauferzeit brachte er es ja zu wirtschaftlicher Blüte. Aber zugleich wurden die Bauernsöhne den Priesterbastarden gleichgestellt und ihnen der Eintritt in den Ritterstand verwehrt. Die Bauernfürsorge seit Karl dem Großen, die Friedrich fortsetzte, ist nur die andere Seite des politisch-sozialen Herabsinkens des Bauerntums im Feudalismus. Diese Entwicklung entspricht dem Rückgang und schließlich dem völligen Aufhören seiner kriegerisch-politischen Leistung für das Großreich. Gerade in diesen Jahren der höchsten Kraftanspannung und Glanzentfaltung bedurfte das Reich seines ritterlichen Berufskriegertums in besonderem Maße, ja, es zog schon das freie Söldnertum in stärkerem Umfang heran, das noch weniger bodengebunden war als das Ritterheer. Dabei war es die Zeit der großen Leistung des Bauerntums für das deutsche Volk durch die Ostsiedlung. Hier konnten fürstliches Machtwollen und bäuerlicher Siedlungswille anders als in dem kaiserlichen Ausdehnungsgebiet, dem dicht bevölkerten Italien, Hand in Hand gehen; in schwäbischen Waldgegenden setzte Friedrich auch freie Bauern an. Auch das städtische Bürgertum, das im 12. Jahrhundert schon zu einer gewissen Entlastung seiner Geldwirtschaft und Bürgerfreiheit gekommen war, wurde ebenso wie der Bauernstand von Friedrich doch hauptsächlich als wirtschaftlicher, aber kaum als politischer Mitträger des Reiches gewertet. Zwar steht Friedrich an Gründung und Privilegierung von Städten keineswegs hinter Heinrich dem Löwen und den Zähringern zurück; es ist nachgewiesen worden, daß Hagenau, Aachen, Duisburg, Frankfurt a. M., Wetzlar, Rothenburg, Friedberg, Gelnhausen, Ulm und eine ganze Reihe kleinerer schwäbischer Städte in ihrem Recht als Stadt auf ihn zurückgehen. Von ihnen waren mehrere Pfalz- und Burgstädte, die zunächst vor allem den Bedürfnissen der Hofhaltung Handel und Gewerbe verdanken und sich teilweise auch nicht recht entwickelt haben; einige kleine schwäbische Orte waren vorwiegend militärisch-strategische Stützpunkte; eine Zusammenarbeit von fernhändlerisch-bürgerlicher Planung und fürstlichem Interesse, wie bei der Gründung Freiburgs und Lübecks, ist wohl bei Anlagen an bedeutenderen Handelsknotenpunkten anzunehmen, aber nicht nachzuweisen. Wie [103] sehr der König den Handel auch in Deutschland fiskalisch zu nutzen verstand, zeigt seine kräftige Anwendung der königlichen Hoheitsrechte gerade in der Anlage neuer Münz- und Zollstätten und in der Beanspruchung von Geleitzöllen auf den Landstraßen. Zu einer Einbeziehung auch der politischen Kräfte des Bürgertums in seinen Reichsaufbau, wie er sich unter Heinrich IV. in der Kampfgemeinschaft gegen die bischöflichen Stadtherren schon anbahnte, aber kam Friedrich nicht. Denn er hatte im Gegensatz zu Heinrich gerade die Bischöfe wieder fest auf seiner Seite und stützte sich auf sie. Und was ihm der deutsche Episkopat und auch die weltlichen Fürsten an Machtmitteln und vor allen Dingen an politischem Führertum boten, dem konnte damals Bauerntum und Bürgertum nichts Gleichwertiges an die Seite stellen. Auf die alte feudale Oberschicht, die im Investiturstreit mächtig erstarkt war, war der König doch vor allem angewiesen, und in seinen Versuchen, auch die übrigen Volkskräfte der Reichspolitik nutzbar zu machen, konnte er damals noch kaum weiterkommen, als ihm gelungen ist. Etwa ein Bürger- oder Bauernkaiser zu werden oder auch nur werden zu wollen, dazu fehlten für Friedrich I. die Voraussetzungen der Wirklichkeit.

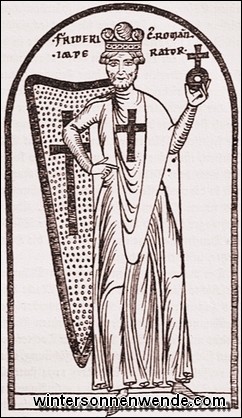

Was sich so in der Zusammenfassung fast als folgerichtige Auswirkung eines Systems spiegelt, war doch das Ergebnis immer neuer politischer Entscheidungen in einem von Widerständen erfüllten Bereich, in den noch die Schwankungen der Außenpolitik hineinwirkten. Aus bloßer kluger Ausnutzung der Machtkonstellationen und Interessen aber läßt sich das Aufsteigen Friedrichs nicht verstehen. Man fühlt sich an ein Wort Jakob Burckhardts erinnert: "Autorität ist ein Mysterium, wie sie entsteht, ist dunkel." In besonderem Maße beruhte das mittelalterliche Königtum mit seinem noch nicht durchgebildeten Staatsapparat auf der Persönlichkeit des Herrschers und ihren gemeinschaftsbildenden Kräften. An niemand wird das so deutlich wie an Friedrich I. Sein Verhältnis zu seinen großen Beratern und Kriegsmännern, etwa zu Rainald von Dassel, trug ganz das Gepräge persönlichster germanischer Gefolgschaftsbindung. Für diesen Geist gegenseitiger Treue in Verbindung mit dem neuen ritterlichen Gefühl für hohen Persönlichkeitswert und Ruhm ist Friedrichs Würdigung seines Reichskanzlers nach dessen Tod 1167 ein Zeugnis von bezauberndem Glanz: "Sein höchster Wunsch und sein ständiger Vorsatz war immer, die Ehre des Reiches und die Mehrung des Gemeinwesens allen eigenen Vorteilen voranzustellen und mit glühender Seele alles zu fördern, was unserem Ruhme dienlich war." Und über die engere Gefolgschaft hinaus ergriff die Wirkung von Friedrichs Persönlichkeit auch immer wieder die übrigen Fürsten des Reiches, deren Machtberechnungen sie allerdings nicht stets zu überwinden vermochte; selbst die feindlichen Italiener hatten ein gewisses Vertrauen zum Kaiser. Auch von Friedrich so verschiedene Naturen wie der charakterschwache Abt Wibald von Stablo, Konrads III. Rat- [104] geber, und der grüblerisch-beschauliche Bischof Otto von Freising wurden von ihr berührt. Otto, Friedrichs Oheim, hatte in seiner Weltchronik aus der düsteren Zeit Konrads III. sich ganz in das Allgemeine des göttlichen Heilsgeschichtsplans zu erheben versucht, um aus ihm den Niedergang des Reiches, an dem doch das Herz des bischöflichen Reichsfürsten und Kaiserenkels hing, als schmerzlich-notwendigen Vollzug zu verstehen. Schon der Titel seines anderen Geschichtswerkes, der Taten Friedrichs, aber zeigt, daß jetzt in dem schwerblütigen, zarten Zisterzienser durch Friedrichs lebenspendende Wirkung die Tatfreude und der hohe Mute des alten Salierblutes, der Sinn für die "Ehre des Reiches und die Hoheit der kaiserlichen Person", wieder geweckt wurden. Friedrichs feingliedrige, nur mittelgroße, aber straff durchgebildete nordische Gestalt, sein regelmäßig geschnittener Kopf mit blauen Augen, blonden Haaren und dem rötlichen Bart, der ihm den italienischen Namen "Barbarossa" eintrug, seine ganze äußere Erscheinung entsprach schon dem ritterlichen Zeitideal, das den germanischen Recken durch schöne "mâze" verfeinert wünschte. Friedrich war ein in allen Leibesübungen erfahrener, ritterlicher Held, der noch als Sechziger im fröhlichen Turnier focht und oft mit seinen Mannen in den Nahkampf ging. "Mâze" bewies er in lächelnder Beherrschung seiner Gemütsregungen selbst in Augenblicken, da ihm schlimmste Nachrichten überbracht wurden. Aber gerade weil er so ganz im strengen Gefühl seiner Würde lebte, konnte doch zuweilen, wenn er sie verletzt glaubte, der Furor Teutonicus schrecklich aus ihm hervorbrechen; auf dem heißen Boden der italienischen Stadtkämpfe ließ auch er sich zu Grausamkeiten hinreißen. Er war wohl mild im Sinne der Freigiebigkeit, die das germanische Herrscherideal forderte, und er war auch leutselig und liebenswürdig; aber Beleidigungen seiner kaiserlichen Person verzieh er nur schwer. Auch als Richter stellte er über die Gnade strenge Gerechtigkeit. Diese Grundtugend des Königs ebenso nach der germanischen wie der augustinisch-christlichen Auffassung empfand er als besondere Verpflichtung. Damit verband sich ihm die andere Hauptaufgabe des mittelalterlichen Herrschers, die Sorge für den Frieden, den er durch strenge Landfriedensordnungen förderte. Wie er als Heerkönig gern in den Kampf voranging, so erfüllte er auch das oberste Richteramt des germanischen Königtums wieder mit persönlichem Gehalt; wie die fränkischen Herrscher, saß er selbst dem Königsgericht vor. Auch sonst war er stets tätig und ebenso zum Ergreifen günstiger Augenblicke wie zur Meisterung schwieriger Lagen schnell entschlossen; im Unglück verzagte er auch dann nicht, wenn er Gottes strafende Hand zu erkennen glaubte. Mittelalterlich-christlich war er bei aller weltfrohen, ritterlichen Haltung durchaus; die Messe besuchte er täglich. Das Gefühl für Gerechtigkeit leitete ihn besonders auch bei der Wahrung seiner Herrscherrechte, die ja zugleich Dienst am Reich waren. "Justitia" bedeutete für ihn jedoch nicht neue Rechtssetzung aus schöpferischer herrscherlicher Machtvollkommenheit, wie weitgehend schon bei seinem Enkel, Friedrich II., sondern im [105] germanischen Sinn für das unverbrüchliche gute alte Recht das Richten nach den vorhandenen Satzungen, ihre Beobachtung und Durchsetzung. Auf Karl den Großen, wie ihn die zeitgenössische Anschauung als machtvollen Vater und Schützer des Rechts festhielt, griff überhaupt sein Herrscher- und Reichsgedanke zurück; ihn, den schützenden Beherrscher der Kirche, ließ er durch seinen Gegenpapst heilig sprechen. Über die Salier war er mit ihm blutsverwandt, und dieser Abstammung, die das Geblütsrecht vom mittelalterlichen deutschen König wünschte, war er sich besonders kräftig bewußt. So lebte er aus der Tradition und wollte nur "Erneuerung" alter Reichsrechte, aber dadurch schuf er, wie etwa in Italien, Neues. Das war schon durch die Planmäßigkeit gegeben, mit der er die alten Herrscherbefugnisse sammelte und durchbildete, und vor allem dadurch, daß er als Nachfolger der altrömischen Kaiser zu diesem alten Recht auch das Gesetzbuch Justinians rechnete. Dessen Auslegung in größerem wissenschaftlichen Stil begann damals in Bologna und wurde dem Kaiser schon auf seinem ersten Romzug nahegebracht. Es wirkte auf ihn weniger mit einzelnen Bestimmungen als mit seiner absolutistisch-monarchischen Auffassung vom Herrschertum. So war gerade Friedrichs germanische Grundanschauung von dem altgeheiligten Recht die Ansatzfläche für die neuen staatlich-herrschaftlichen Grundsätze, die seine Nachfolger dann weiter ausbildeten. Bei ihm sollte die Übernahme des antiken, staatsvergottenden Begriffs des "sacrum imperium" nicht Vergöttlichung des Reiches, sondern nur verstärkte Betonung seiner hohen christlichen Aufgabe und Weihe bedeuten. So war selbst der Archipoeta, der Sänger der Weltfreude und des Cäsarenglanzes, doch ein Sänger des christlichen Reiches, das am erhabensten im "Spiel vom Antichrist" in seiner politischen Größe wie in seiner heilsgeschichtlichen Sendung gesehen wird. In dem vollen Klang, der dem Begriff der "Ehre des Reichs" bei Friedrich eigen ist, tönen germanisches und christliches Dienstethos, die neue weltfrohe Bejahung von Persönlichkeit und Tatenruhm und das spätantike Majestätsbewußtsein zu bruchlos-großzügiger Einheit zusammen. Die kaiserlichen Weltherrschaftsideen der Dichter und Literaten darf man nicht ohne weiteres als politische Ziele Barbarossas ansehen. Bei allem verstärkten Bewußtsein von dem gottgesetzten Vorrang des römischen Kaisers vor den "Provinzkönigen" bedeutete doch auch für Friedrich letzten Endes das Reich wohl die Vormacht, die für Ordnung und Schutz der Kirche zu sorgen hatte, nicht aber unmittelbare Herrschaft über die Völker. Ein germanisch-genossenschaftlicher Ordnungsgedanke lag dem Imperium noch immer zugrunde, wenn auch der herrschaftliche Einschlag gegen früher verstärkt war, weil überall die Gegenkräfte schärfer geworden waren. Dieses Lebensgefühl Friedrichs, in dem christlicher Dienst und herrschaftlich-stolzes Planen im Irdischen sich verbanden, schlug sich viel stärker als bei den früheren Kaisern auch in einer höfischen, teils vom Kaiser selbst angeregten [106] Geschichtsschreibung nieder, die den Ruhm seiner Werke in Prosa und dichterischer Form verkündigte. Vor allem aber äußerte es sich in der Baufreude und besonders im großen Monumentalbau weltlichen Machtausdrucks. Es ist kennzeichnend, daß hinter dieser Tätigkeit die Einwirkung des Kaisers auf den Kirchenbau zurücktrat; vor allem am Oberrhein stiftete der Kaiser auch kirchliche Neubauten und Ausstattungen. Wie sehr auch hier der weltliche Ruhm Ausdruck suchte, bekundet die Aufschrift auf den Glasfenstern von St. Fides in Schlettstadt: "Nach der Rückkehr vom Sieg über die Mailänder ließ uns der römische König anfertigen." Der Dom zu Worms aber, der in seiner zusammengefaßten Kraft und zugleich edel-gemessenen Gliederung und festlichen Schönheit den Geist der Barbarossazeit am vollkommensten spiegelt, stand zu dem Herrscher wohl nicht in unmittelbarer Beziehung. In seiner weltlichen Bautätigkeit schwebte dem Kaiser ebenso wie in der Hofhistoriographie die karolingische Tradition vor. Er ließ die Pfalzen in Aachen, Nimwegen und Ingelheim wiederherstellen und faßte überhaupt die Pfalz wie die fränkischen Könige mehr als repräsentativen Wohnbau und weniger als Wehrbau auf. Die Überreste von Gelnhausen tragen noch heute die Prägung seines weltoffenen und heiter-schmuckfreudigen Sinnes für großen festlichen Ausdruck.

Die Hofhaltung Barbarossas in diesen Pfalzen aber war der bedeutendste Brennpunkt deutschen Ritterlebens, wo die französisch- und provenzalisch-mittelmeerischen Formen der schönen Darbietung und der verfeinerten Seelenhaltung mit deutscher Innerlichkeit und christlicher Sorge um Gottes Huld verschmolzen wurden. Der staufische Hof war durch die Verbindung mit Burgund besonders geeignet, diese Einflüsse aufzunehmen und zu verarbeiten. So wurde er mit Heinrich VI., Friedrich von Hausen und anderen auch ein Sammelpunkt des neuen Minnesangs, der die Erhöhung und ethische Formung des Lebens durch den Frauendienst zum Gegenstand hatte. Wie Friedrich selbst sich im kirchlichen Latein kaum aussprechen konnte, aber in seiner Muttersprache die Beredtsamkeit des germanischen Führers entfaltete, so kam in der Zeit selbstbewußter Laienkultur, die er mit heraufführte, nun das Deutsche als Sprache großer weltlicher Dichtung zum vollen Durchbruch. Aber auch die Fragwürdigkeit dieser staufischen Ritterkultur, ihr Wesen als Ausdruck einer sich abschließenden Schicht, zeigte sich schon damals in ihrem Mangel an volkhafter Frische und in ihrer bewußten Formung eines allzu vergeistigten seelischen Gehalts. Sie war nur gelegentlich von politischem Wollen berührt, obwohl sie unmittelbar aus einer willenskräftigen Führerschicht stammte; sie war, auch die höfische Epik, Schmuck, Selbstgenuß und Selbstveredelung eines souveränen Herrentums, das in der letzten Zeit der Reichsherrlichkeit Barbarossas im Gefühl der Fülle lebte. Staatlich ward diese Dichtung erst mit Walther von der Vogelweide zu einer Zeit, als das Reich in Frage gestellt wurde. Mehr gewollt politisch war in Barbarossas Zeit [107] die Dichtung in der lateinischen Sprache des Römischen Reichs, der europäischen Kanzleien und der Geschichtsschreibung; die gesellschaftlich niedriger gestellten Kleriker und Vaganten befleißigten sich, die Größe des Reichs und des Herrschers, des "Herrn der Welt", zu besingen.

Der Boden der großen Außenpolitik Friedrichs war vor allem Italien. An den Grenzen im Norden und Osten des Reiches trieb er vorwiegend Grenzschutzpolitik und griff gelegentlich in den Randländern zur Herstellung der Ordnung ein. So entschied er den dänischen Thronstreit und machte den König zu seinem Lehnsmann; durch einen Feldzug nach Polen verhalf er einem reichsfreundlichen, ihm verwandten Fürsten aus dem polnischen Herzogsgeschlecht der Piasten zur Herrschaft in Schlesien, wodurch das schlesische Fürstenhaus dem Reich besonders verpflichtet wurde und in einen gewissen Gegensatz zu seinem polnischen Lehnsherrn kam. Das begünstigte später die deutsche Kolonisation in Schlesien und erleichterte schon zu Friedrichs Zeiten die Eroberung des angrenzenden Brandenburg durch Albrecht den Bären; Ranke nennt deswegen diesen polnischen Zug Friedrichs "von allen seinen Heerfahrten die wirksamste". Mit der Erneuerung der Abhängigkeit Polens und der Anspannung der losen Zugehörigkeit Böhmens zum Reich setzte Friedrich die alte königliche Ostpolitik gegenüber den größeren, in sich geschlossenen, schon christlichen Slawenstaaten fort, in denen erobernde [108] Kolonisation nicht wie bei den zersplitterten wendischen Völkerschaften möglich war. Von ihnen war der König durch das Herzogtum Sachsen und die großen Markgrafen der Nordmark und der Mark Meißen, die in der Zeit der Schwäche des Reichs erst recht emporgekommen waren, abgeschnitten. Und so wurde seine Italienpolitik wohl von dem alten Gedanken der Schutzpflicht für den Papst und auch der Erneuerung der römischen Reichsherrlichkeit mitgetragen, aber bei ihm in ganz besonderem Maße hatte sie ihren realpolitischen Sinn. Sie bedeutete für Friedrichs politisches System in Deutschland dasselbe und noch mehr als Heinrichs Ausdehnung seiner Herrschaft im Kolonialland Mecklenburg. Denn für Friedrich handelte es sich ja nicht nur um die Erhaltung und den Ausbau von Territorialherrschaft und Stammesherzogtum, sondern um die Führung des gesamten Reichs. In Italien suchte er den Standort zu gewinnen, von dem aus er später in Deutschland den Hebel ansetzen konnte. Zunächst führte ihn ebenso wie die fränkischen Herrscher und Otto den Großen die Schutzvogtei über den Papst nach Rom. An die Stelle der Adelsparteien Roms und seiner Umgebung, die früher den Papst bedrängten, war jetzt das Bürgertum der Stadt getreten, das in altrömisch-republikanischen Vorstellungen lebte und, wie schon unter Konrad III., die päpstliche Stadtherrschaft bekämpfte. Das war nur ein Ausdruck jenes allgemeinen Emporkommens der Städte und des Bürgertums in Europa; in Italien, dem Land des großen Mittelmeerhandels, war in der Zeit der gesteigerten Mittelmeerpolitik der Kreuzzüge dieser Vorgang besonders schnell vorangeschritten. Vor allem auf dem Boden des früheren Langobardenreiches entwickelten sich mit dieser Handelsbedeutung bürgerlicher Freiheitsstolz und germanisch-genossenschaftliche Selbstverwaltung, die sich in eigenartiger Weise mit der jähen Triebhaftigkeit und tyrannischen Grausamkeit des mittelmeerländischen Menschen vermischten; alles, was auch die späteren deutschen städtischen und territorialen Kämpfe auszeichnete, spielte sich in Norditalien mit wilderer Buntheit und großartigerer Ausdruckskraft ab. Und neben dem Bürgertum war im Süden eine modern-herrschaftliche Staatsbildung entstanden, mit der der deutsche König sich auseinanderzusetzen hatte, das Normannenreich in Sizilien und Unteritalien, das Rom bedrohte. Gegen die römischen Bürger, die Normannen und das alte oströmisch-byzantinische Kaiserreich, dessen Wiederfestsetzung in Italien zu befürchten war, versprach Friedrich im Konstanzer Vertrag von 1153 den Papst zu schützen, wofür er die Kaiserkrone erhalten sollte. Seine erste Romfahrt 1154/55, die er mit nur 1800 Rittern unternehmen konnte, zeigte schon die Grundlinien seiner italienischen Politik. Arnold von Brescia, den asketisch-radikalen Bekämpfer der päpstlichen Herrschaftsansprüche und daher Mitführer der stadtrömischen Bewegung, aber auch Gegner der weltlichen Amtsaufgaben der Bischöfe, lieferte Friedrich dem Papsttum aus; von diesem und nicht von dem souveränen römischen Volk, das trotz seiner ständigen Bedrohung der Kurie sich als politische Macht [109] und abendländische Autorität mit ihr nicht entfernt messen konnte, nahm er die Kaiserkrone entgegen. Am Zuge gegen die Normannen hinderten ihn die Fürsten und die Sommerhitze; das war dann der Grund für Papst Hadrian IV., 1156 eine kaiserfeindliche Schwenkung zu vollziehen, sich die Normannen als Schutzmacht zu sichern und ihren unteritalienischen Besitz anzuerkennen, wobei Reichsrechte kühl übergangen wurden. Und auch die andere Gegnerschaft Friedrichs in seiner italienischen Politik trat im ersten Romzug schon ganz deutlich hervor. Die lombardischen Städte, vor allem das mächtige Mailand, verhöhnten den Kaiser, der die Reichsrechte wahrnehmen wollte, ohne daß Friedrich schon viel gegen sie unternehmen konnte. Gerade die wirtschaftliche Bedeutung dieser Städte aber verlieh den königlichen Rechten und Gefällen, die die Bürgerschaften in der Zeit der Machtlosigkeit des Reichs an sich gerissen hatten, erst recht großen finanziellen Wert, so daß für den Kaiser Oberitalien von besonderer Bedeutung sein mußte. Der zweite Romzug, den Friedrich 1158 mit großem Aufgebot antrat, sollte die Lombardei fest in seinen Besitz bringen und durch eine straffere Verwaltung als unter den früheren Kaisern sichern. Das stolze Mailand ergab sich nach kurzer Belagerung. Auf dem Reichstag in Roncaglia wurden unter römisch-rechtlichen Vorstellungen von der Unverjährbarkeit kaiserlicher Rechte die entfremdeten Regalien, die an sich nicht römisch-rechtlicher Herkunft waren, mit Hilfe der Professoren von Bologna dem Kaiser zugesprochen. Die Städte fügten sich, obwohl sie ihre Selbstverwaltung damit wieder aufgeben mußten. Friedrich versuchte also anscheinend, einen überwundenen Zustand wiederherzustellen. Aber es war keine Rückkehr zum Feudalismus; denn Träger dieser Rechte wurden nicht wieder die großen Vasallen, sondern in diesen geldwirtschaftlichen Verhältnissen geldlich besoldete und absetzbare Beamte, die Podestàs, darunter besonders Reichsministeriale. Es war also ebenfalls ein moderner Staatsgedanke, den Friedrich hier gegen die kommunale Selbstverwaltung, aber auch gegen den anarchischen Konkurrenzkampf der Städte untereinander und die Zersplitterung Italiens durchzusetzen versuchte. Daß er nicht in überholten feudalen Vorstellungen steckte, zeigt auch der durchaus fortschrittliche Versuch einer Einheitsmünze für Italien. Seine Souveränität aber fest durchzusetzen, war der Kaiser auch hier nicht imstande. Wie er sich in Deutschland auf die welfische Fürstengruppe besonders stützte, so hier in Italien zunächst auf diejenigen Städte, die Mailand und dessen Anhängern feindlich waren. Denn bald begannen sich die meisten Städte gegen Friedrichs neues Herrschaftssystem zu empören. Auch die Kurie sah diese feste deutsche Herrschaftsbildung mit ihrem Ausbreitungsdrang nach Mittelitalien mit Besorgnis an. Schon 1157, auf dem Reichstag in Besançon, war es zum Zusammenstoß zwischen neuer Reichsenergie und päpstlichem Herrschaftsanspruch gekommen, als in einem päpstlichen Schreiben von "Beneficia" des Papstes an den Kaiser die Rede war und Rainald von Dassel, seit 1156 Reichskanzler, dieses wohl bewußt doppeldeutige Wort absichtlich [110] nicht mit "Wohltaten", sondern mit "Lehen" übersetzte; in einem Sturm der Entrüstung äußerte sich bei den Fürsten das neue Reichsbewußtsein, das Friedrich geweckt hatte. Die Kurie wich zurück, aber Streitigkeiten in Italien kamen hinzu; so näherte sie sich den Lombarden. Nur der Tod Hadrians IV. (1159) verhinderte den Ausbruch des neuen Kampfes zwischen Kaiser und Papst. Die Gegensätze aber offenbarten sich nun in einer doppelten Papstwahl. Ein Anhänger Friedrichs wurde von einer kaiserlich beeinflußten Minderheit etwas gewaltsam als Viktor IV. eingesetzt; die Mehrheit der Kardinäle wählte später den Kanzler Roland, der mit seiner juristisch-machtpolitischen Tatkraft unter Hadrian IV. gleichsam der päpstliche Rainald von Dassel gewesen war. Als Alexander III. regierte er von 1159 bis 1181. Das Konzil zu Pavia, das Friedrich zur Entscheidung der strittigen Papstwahl einberief, nahm die Reihe der fränkischen und deutschen Reichssynoden wieder auf, aber wie alle Erneuerungstaten Friedrichs in die Zukunft deuten, so wies es schon auf die großen ökumenischen Konzile der Päpste und leise auch auf die Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts hin, indem den emporkommenden Nationalstaaten schon Rechnung getragen und ihre Geistlichen vom Kaiser als Schirmvogt der Kirche besonders eingeladen wurden. Der Papst aber empfand die grundsätzliche Bedeutung im Anspruch des Konzils, über ihn zu richten, und wies ihn zurück. Der Kampf gegen die Langobarden spielte hinein; Friedrichs Erfolge bestimmten die Anerkennung seines Papstes mit. Aber Alexander trat nicht zurück, sondern bannte Friedrich, und selbst in Deutschland fand er einige mächtige Anhänger. Friedrichs Erfolge gegen die Städte, seine Eroberung Mailands und die Aufsiedelung der stolzen Stadt in vier Dörfer, überhaupt seine und zumal Rainalds schroffe Betonung der kaiserlichen Macht rief in Europa Gegenströmungen hervor. Sie verdichteten sich schließlich zur förmlichen Anerkennung Alexanders durch die meisten Länder. Mit der Wahl eines neuen Gegenpapstes, als Viktor IV. 1164 starb, und mit dem Hoftag in Würzburg, auf dem die Fürsten auf Veranlassung des Kaisers beschworen, nie Alexander III. anzuerkennen, spitzten sich die Gegensätze weiter zu. Inzwischen hatten die Städte den Veroneser Bund gegen den Kaiser gegründet, auf dessen Seite selbst Cremona und andere sonst kaiserfreundliche Städte traten; Mailand wurde wieder aufgebaut. Friedrich war seit November 1166 zum viertenmal in Italien, nachdem er bei dem dritten Italienaufenthalt 1163 nur kurze Zeit ohne Heer dagewesen war, nahm Rom ein, erreichte die feierliche Einsetzung seines Papstes und schien damit auch die lauernden Lombarden eingeschüchtert zu haben; da packte in der Augustschwüle eine furchtbare Seuche das deutsche Heer; sie machte vor Rainald und vor anderen der vornehmsten Reichsfürsten und Anhänger Friedrichs nicht halt und rieb das Heer fast auf. Die Unerschütterlichkeit des Kaisers bewährte sich im Unglück großartiger als im Glück, wo er zuweilen, wohl unter dem Einfluß von Rainalds schrankenlosem Erfolgsglauben und niedersächsisch starrem Willen, nicht das nötige Maß gezeigt hatte. [111] Er sammelt die Reste des Heeres, und es gelang ihm, sich durch die feindliche Lombardei, wo jetzt der große Lombardenbund gegründet wurde, nach Deutschland durchzuschlagen. Hier suchte er nach dem Verlust Italiens seine territoriale Machtstellung erst recht zu festigen und wußte dabei der verhängnisvollen Seuche auch günstige Seiten abzugewinnen, indem er den Nachlaß seines verstorbenen Neffen Friedrich von Rotenburg, das Herzogtum Schwaben und die Eigengüter, einzog; Schwaben erhielt sein Sohn Friedrich. In Italien aber breitete sich unterdessen der Lombardenbund aus, zeigte allerdings auch bald wieder die üblichen Gegensätze unter den Städten. Als Friedrich 1174 zum fünftenmal nach Italien ging, rechnete er zu stark mit diesen Spannungen und entließ nach dem vorläufigen Frieden von Montebello mit den Städten (1175) sein Heer zu früh. Der Kampf flammte wieder auf, und nun wandte sich der Kaiser in seiner Notlage um Hilfe an Heinrich den Löwen, seinen größten Vasallen. Heinrich hatte 1154/55 mit Ruhm und entscheidendem Einsatz am Romzug teilgenommen, war 1159 zu dem Aufgebot des zweiten Italienzuges mit 1400 Rittern später hinzugestoßen und hatte tapfer mitgekämpft; er war auf Werbung Rainalds von Dassel der Schwiegersohn Heinrichs II. von England geworden, der damals als natürlicher Gegner seines Lehnsherrn Ludwig von Frankreich und als Kämpfer gegen die kurialen Ansprüche in der englischen Kirche für die staufische Politik gewonnen wurde; 1165 hatte der Herzog den Würzburger Eid als erster mitgeschworen, und 1168 suchte er als Gesandter Friedrichs bei seinem Schwiegervater die schon wieder gelockerten englisch-staufischen Beziehungen neu zu festigen. Aber an dem unglücklichen Romzug von 1166/67 hatte er schon nicht mehr teilgenommen, da immer ausschließlicher das Gesetz seiner eigenen nordöstlichen Machtpolitik ihn beherrschte. Das zeigte sich nun 1176 bei der Zusammenkunft in Chiavenna, wo der stolze Kaiser sogar das Knie vor ihm gebeugt haben soll und doch keine Gefolgschaft erlangte. Die Folge war die Vernichtung seiner schwachen Truppen durch die Lombarden bei Legnano (1176); kaum konnte der Kaiser nach Pavia entkommen. Trotzdem gelang es Friedrich, dessen großer Gefolgsmann Christian von Mainz inzwischen einen Sieg gegen die Normannen, die Schutztruppe des Papstes, erfochten hatte, durch großartig staatsmännische Kunst die finanziell zerrüttete Kurie von den Lombarden zu trennen; nach einem Vorfrieden in Anagni wurde 1177 der Frieden in Venedig geschlossen. Die Hauptbedingung war natürlich die Anerkennung Alexanders III., und dieser Sieg des Papstes wurde besonders betont, als der Kaiser ihm auf dem Friedensfest zu Füßen fiel und nun vom Papst mit dem Friedenskuß aufgehoben wurde. Aber die vom Gegenpapst geweihten Bischöfe in Deutschland wurden bestätigt, so daß Friedrich die deutsche Kirche fest in der Hand behielt; das war im Grunde ebenso ein Verzicht auf päpstliche Herrschaftsansprüche, selbst auf die [112] Erfolge des Investiturstreites, wie Friedrichs Anerkennung Alexanders einen Verzicht auf die Beeinflussung der Papstwahlen in der Art der salischen Kaiser bedeutete. Es war also ein Kompromißfriede, der die Gleichstellung der beiden von Gott der Christenheit verliehenen Schwerter, des geistlichen und des weltlichen, wiederherstellte, oder als sehr hinfälligen, fein abgegrenzten politischen Gleichgewichtszustand, nicht als jene schlicht-vertrauensvolle Zusammenarbeit, die die germanisch-frühmittelalterliche Vorstellung meinte. Den lombardischen Verbündeten des Papstes wurde ein Waffenstillstand gewährt; dafür vertagte man zunächst die Regelung der territorialen Fragen in Mittelitalien, die dem Papst ja sehr wichtig sein mußte, und beließ die Gebiete in der Hand des Kaisers. Im Zusammenhang der Lage nach Legnano, da Friedrich völlig gescheitert schien, war dieser Friede ein beachtlicher Erfolg. Das zeigte sich auch darin, wie der Kaiser nach der Aufgabe der Beschlüsse von Roncaglia nun sogleich in Mittelitalien und Piemont die Politik straffer Herrschaftszusammenfassung wieder aufnehmen konnte; denn der Papst war auf seinen Schutz gegen die Römer angewiesen. Vor allem aber hatte der Kaiser jetzt die Hand frei, um die Machtstellung Heinrichs des Löwen, deren Gefahren sich in Chiavenna gezeigt hatten, zu zertrümmern.

Auf zwei Machtgrundlagen hatte Heinrich der Löwe aufgebaut, auf dem stammesherzoglichen Amt in Sachsen und Bayern und auf seinem ausgedehnten Eigenbesitz, wo er der unmittelbare Herr war. In Bayern betonte er mehr das hier sehr feste Stammesherzogtum, da sein Grundbesitz hier geringer und Neugewinn auf Kolonialboden durch die Abtrennung Österreichs nicht möglich war. Seine bayerische Politik war vor allem Finanzpolitik, die ihm Erträge für seine große Machtbildung in Sachsen sichern sollte, und sie wandte dabei Mittel an, wie sie von Friedrichs Territorialpolitik in so verbissener Rücksichtslosigkeit nicht überliefert sind. Unbekümmert zerstörte Heinrich Bischof Ottos von Freising wertvollen Markt Föhring an der Isar und übertrug Marktrechte und Brückenzoll auf seinen eigenen neuen Markt München, über den er damit die alte Salzstraße Reichenhall–Augsburg lenkte; das Salz war ja eines der wichtigsten Fernhandelsgüter des Mittelalters. Diese Gründung Münchens ist keine Städtepolitik, sondern nur Einrichtung einer Zollhebestelle. Stadt wurde München erst unter den Wittelsbachern. Im Salzstraßennetz Bayerns versuchte Heinrich sich auch sonst festzusetzen, und für sein Interesse an der Handelsstraße von Augsburg über den Brenner nach Italien sprechen seine südbayerischen Gütererwerbungen. Wie in Bayern bei der Gründung Münchens, so war auch in Sachsen Friedrich oft gezwungen, zugunsten des Systems stillschweigender Herrschaftsteilung mit gegenseitiger Hilfestellung für Heinrich zu entscheiden und gegen seinen eigenen Gerechtigkeitssinn zu handeln. Auch innerhalb Sachsens aber waren Heinrichs [113] Machtmöglichkeiten verschieden. Zwischen Weser und Elbe lagen seine großen Eigenbesitzungen. In Westfalen dagegen hatte er fast nur seine herzoglichen Machtbefugnisse. Er übte sie als höchster Richter und Friedenswahrer eifrig aus und suchte nach bayerischem Muster auch in Sachsen die Befugnisse des obersten Lehnsherrn unter dem König für den Herzog durchzusetzen; heimgefallene Grafschaften zog er ein, wo er es irgend konnte. Im eigentlichen Sachsen rechts der Weser aber spitzte sich die Wahrnehmung seiner stammesherzoglichen Rechte besonders auf eine Vergrößerung und Abrundung seiner ungeheuren Eigengüter zu. Das Recht des Heimfalls erbenloser Güter an den Herzog benutzte der Löwe, die bedeutenden Hinterlassenschaften mehrerer Grafengeschlechter seinem Hause zu sichern. Mit diesen Eigengütern erwarb er einträgliche Klostervogteien; wie Barbarossa ließ auch er sich Kirchenlehen übertragen. Auch er scheint seine eigenen anhängigen Dienstmänner zur Verwaltung seiner Territorien von den Burgen aus, die in einem geschickten Netz verteilt waren, besonders herangezogen zu haben. Durchaus herzoglich und keineswegs ursprüngliches Hausgut war das kolonisierte Wendenland westlich der Elbe um Lüchow und Dannenberg, das Heinrichs Söhne aber später doch hielten; so sehr waren hier Eigenterritorium und Herzogtum schon ineinandergeflossen. Die Gegenwirkungen gegen diese harte und nicht eben juristisch gewissenhafte Anspannung der stammesherzoglichen Rechte blieb nicht aus. Schon 1163 hatte der Kaiser Mühe gehabt, eine sehr weitgespannte, geradezu reichsgefährliche Fürstenverschwörung gegen Heinrich, der auch sein alter Gegner Albrecht der Bär angehörte, auseinanderzubringen. 1166/67, als der Kaiser in Italien weilte, brach eine neue Verschwörung offen aus. Auch Rainald von Dassel, der in Italien war, ließ das Bündnis als Erzbischof von Köln mitbeschwören. Heinrich wehrte sich nach allen Seiten hin, aber seine Lage war doch ziemlich ungeklärt, als der Kaiser von Italien her Frieden gebot. Es war jetzt deutlich geworden, wie sehr diese übergreifende stammesherzogliche Politik des Kaisers als Rückhalt bedurfte. Man hat Heinrichs Wiederherstellung des Stammesherzogtums in einer Zeit der fast schon ausgebildeten selbständigen Territorialmächte entweder als im Grunde historisch überholt angesehen oder sie hinwegzudeuten versucht, indem man ihren herrschaftlich-monarchischen Zug betonte und dabei an die Normannenstaaten und vor allem an das England seines Schwiegervaters Heinrich II. erinnerte. Die eigentlich zukunftsreichen Teile seines Werks, seine Hausmachtbildung, seine Städtepolitik, seine Eroberung und Einrichtung der slawischen Gebiete weisen solche Merkmale auf. Aber die herzogliche Amtsmacht gab doch den Boden und die innere Geltungsgrundlage, die neben Heinrichs Persönlichkeit auch für uns noch diese Unternehmungen mit jenem Zug von besonderer Größe über die Städtepolitik der Zähringer und die Kolonialpolitik der Askanier und Wettiner hinaus durchdringt. Und auch die Zukunftswirkungen Heinrichs sind mit seinem sächsischen Herzogtum verbunden. [114] Denn gerade damals verband die große West-Ost-Bewegung des deutschen Volkes, dessen überschüssige Kräfte sich in Landnahme und wirtschaftlicher Expansion im wenig besiedelten Osten auswirkten, das sächsische Gebiet zu einer neubelebten Einheit. Von Köln, dem Handelsmittelpunkt an der nordsüdlichen Rheinachse des Reiches, führte die alte Straße quer durch Sachsen nach Bardowiek oder Schleswig, und an diesen Grenzorten hatte bisher im allgemeinen der deutsche Kaufmann die Fertigwaren aus dem gewerblichen Westen, besonders Flandern, mit den Rohstoffen Nordosteuropas getauscht. Nun eroberte er sich im mächtigen Schwung dieser neuen Bewegung auch die Verlängerung dieser Straße über die Insel Gotland nach Nowgorod am Ilmensee, dem großen Umschlagplatz des Nordostens, indem seine arbeitsteilige Stadtkultur und seine besseren Schiffe jetzt den nordischen seefahrenden Bauernkaufmann verdrängten. Hier im deutschen Nordosten gab es größere Möglichkeiten für Handel und Städteentwicklung als in Friedrichs Südwestdeutschland, das nicht ein weites koloniales Vorfeld zu durchdringen hatte, sondern eher selbst Absatzgebiet für den ausgebildeten oberitalienischen Großhandel war und in seinem Schatten lag. Westfälische Unternehmer waren die Hauptträger dieser östlichen Entwicklung; sie waren auch die gedanklichen Urheber der Gründung Lübecks; Heinrich der Löwe hat sich in diesem Zusammenhang mit großartigem Blick eingeschaltet, hat ihn gefördert und genützt. Schon etwa 1143 hatte Adolf II. von Holstein, der fast selbständige große Grenzgraf, den deutschen Markt Lübeck gegründet. Durch seine Lage am Übergang des großen Handelsweges auf die Ostsee zog Lübeck von Heinrichs Stadt Bardowiek die Kaufleute ab. Nach nutzlosen Verhandlungen mit Adolf, nach dem Zwischenspiel einer Verlegung der niedergebrannten Stadt an eine andere Stelle, die Heinrich gehörte, aber nicht günstig lag, erreichte der Löwe es schließlich, daß ihm der Platz des alten Lübeck abgetreten wurde, und nun wurde Lübeck 1158 als Ersatz für Schleswig, dessen Handelsfreiheit von den Dänen gestört wurde, erst eigentlich als Großhandelsplatz gegründet. Auch sonst richtete sich die Städtepolitik Heinrichs auf Orte von Fernhandelsbedeutung. Stade war Festung, aber auch als Elbübergang für den Handel wichtig, und Braunschweig, die Stadt seiner großen Hofhaltung, war doch nicht weniger eine bürgerliche Fernhandelsstadt, die jetzt um die Hagenstadt und die Neustadt vermehrt wurde. Schwerin sollte mehr Zwing- und Verwaltungsburg im eroberten Slawenland sein. Heinrich ließ sich also in seiner Städtepolitik vor allem von dem großen planenden Schwung der norddeutschen Kaufleute tragen, und so behielt der Herzog von den üblichen Befugnissen des Stadtherrn nur die höchste Gerichtsbarkeit in seiner Hand, während im übrigen bürgerliche Eigenständigkeit und händlerisches Interesse mit zinsfreiem Besitz von Grund und Boden, der üblichen Zollfreiheit im ganzen Herrschaftsbereich, Anteil an den Gerichtseinnahmen, Pfarrwahl und sonstiger Selbstverwaltung die Verfassung dieser Städte [115] bestimmten; auf dieser Grundlage kam später zuerst in Lübeck die Ratsverfassung zur vollen Ausbildung. Durch seine Erneuerung eines Privilegs Lothars für die handeltreibenden Gotländer in seinem "Regnum" (1161), durch die Einsetzung eines Vogts für die deutschen Händler auf Gotland, die Gründer Wisbys, durch die Handelsverträge mit Schweden und mit dem Russischen Reich von Nowgorod aber wird Heinrichs Stammesherzogtum ein Vorläufer der Hanse, die später die zertrümmerte norddeutsche Machteinheit wenigstens als wirtschaftspolitischer Kampfbund zu ersetzen versuchte. Am großartigsten aber fielen sächsische Machtpolitik und deutsche Volkspolitik in der Eroberung und bäuerlichen Besiedlung der angrenzenden Slawengebiete durch Heinrich zusammen. Er stieß ins Polaben- und Obotritenland und weiter nach Pommern bis zur Oder vor. Ein nationaldeutscher Gesichtspunkt der Gewinnung neuen Siedlungslandes für Deutsche leitete seine Politik nicht. Wie Friedrichs Italienpolitik, so war seine Slawenpolitik zunächst besonders auf das Geld abgestellt, das er aus den unterworfenen Stämmen herauspreßte. Diese Unterdrückungspolitik war keine Werbung für das Christentum unter den Wenden, wie denn Heinrich auch die Missionsbestrebungen der Bischöfe nur lau unterstützte. Einmal ließ er sich doch auf einem Landtage von Bischof Gerold zu einer Mahnrede an die abhängigen Slawenfürsten wegen ihres Heidentums drängen und schilderte dabei wohl die Vorzüge des gütigen Christengottes. Mit einer Mischung von ironischer Bitterkeit und slawischer Unterwürfigkeit erwiderte ihm der Obotritenfürst Niklot: "Der Gott, der im Himmel ist, mag dein Gott sein; sei du nur unser Gott, dann sind wir zufrieden. Verehre du ihn; wir wollen dich verehren." Unter Niklots und seiner Söhne Führung kam es denn auch seit etwa 1160 zum grausamen Entscheidungskampf zwischen Heinrich und den Slawen, in dem der tapfere und zähe Niklot schon im Jahre des Beginns für die nationalwendische Sache fiel. Sogleich begann der Herzog die straffe Neueinrichtung des eroberten Gebietes um Schwerin als Mittelpunkt und die anderen wendischen Burgen als Stützpunkte der sächsischen Herrschaft, wobei welfische Ministeriale mit herangezogen wurden. Die kirchliche Organisation hatte Heinrich ja schon früher mit dem Recht der Bischofsernennung fest in seine Hand bekommen. Nicht beschränkt durch die alten Rechtsverhältnisse des Stammlandes, schaltete und waltete er nun frei in diesem Gebiet und stärkte dadurch auch seine Herzogsmacht auf altsächsischem Boden. Die Slawen wurden auch jetzt nicht planmäßig vertrieben; aber Krieg und Flucht minderten sie. Auch hier wurde jetzt, wie schon vor zwanzig Jahren in Wagrien und um Ratzeburg, deutsche Bauern aus den Niederlanden, Westfalen und Ostsachsen angesetzt. Allerdings mußte man ihnen den Boden zu günstigeren Bedingungen überlassen, als es die Slawenzinse gewesen waren. Die deutsche Kolonisation beschränkte sich zunächst auf die Gegend um Schwerin. [116] Denn um den immer noch nicht kampfesmüden Pribislaw, den Sohn Niklots, im Sachsenkrieg von 1167 nicht zu seinem Gegner zu haben, gab Heinrich ihm den Osten des Landes als Lehen zurück. Und er siedelte wieder Wenden an, so daß hier zunächst das Slawentum erhalten blieb. Wie Friedrichs Erneuerung des alten Heiligen Reichs mit seiner überweltlichen Idee, mit seiner Rompolitik und seinem antiken Bildungsgehalt ihren Niederschlag fand in Otto von Freisings vornehm-gebildeten Werk, so lebte auch Heinrichs des Löwen nedersächsischer Stammesstaat mit seinem erdverbundenen Kolonisations- und Erwerbsgeist, mit seiner Frische des Anfangs auf Neuland in einem zeitgenössischen Geschichtswerk fort, in der Slawenchronik Helmolds, des schlichten Priesters in Bosau am Plöner See. In dem Wirklichkeitsgefühl des Kolonisten bejahte Helmold den Löwen, "mächtig unter den Tieren, und kehrt nicht um vor jemand"; sein christlicher Scharfblick für die Ursünden der Überhebung und Habsucht aber ließ ihn gerade auch die gewaltsamen und ungewöhnlichen Züge des Herzogs erkennen. Denn Heinrich fehlte die heitere königliche Ausgeglichenheit seines Vetters Friedrich. Von mittlerer Gestalt und mächtigen Körperkräften, mit dunklem Haar und schwarzen Augen wohl von seinen italienischen Ahnen her, scheint er auf die Zeitgenossen düsterer und gröber gewirkt zu haben als der Kaiser. So war er auch bei aller Berechnung, die einzig seine Machtleidenschaft lenkte, in seinen politischen Mitteln doch nicht so biegsam wie Friedrich, der sich an größeren Gegnern weltpolitisch schulte als Heinrich in seinen Kämpfen gegen Slawen, Dänen und innerdeutsche Fürsten. Sein Machtwille artete oft in starren Hochmut, seine niedersächsisch-rechnende Nüchternheit in kleinliche Bauernschlauheit aus, die gern zuviel verlangte und zu wenig geben wollte und dann ihr Ziel verfehlte. Auch in diesen Eigenschaften aber spürte man stets die Leidenschaft seiner Persönlichkeit, die alle Handlungen durchdringt. Sie äußerte sich in reckenhafter Kampffreude ebenso wie zuweilen in wilder Rachsucht. Wie Friedrich, so lebte auch Heinrich in kräftigem Selbstgefühl seiner Größe und Herrscherwürde. Er suchte sie durch den Bau der Burg Dankwarderode in Braunschweig zu verkörpern, die mit ihrem großen Palas und mit dem Verbindungsgang zum Blasiusdom wohl unmittelbar an den Palast Karls des Großen in Aachen anknüpft, wie denn auch sonst bei ihm die Erinnerung an Karls Herrschergröße spürbar ist.

Die Burg aber, Heinrichs Kirchenbauten, vor allem der weiträumige, formenherbe Blasiusdom, seine großartigen Stiftungen von kirchlichen Ausstattungsgegenständen zeigen innerhalb des Rahmens der politischen Repräsentation und der Ergebenheit gegen Gott und die Kirche einen mächtigen persönlichen Ausdrucks- und Kulturwillen. In seinem Psalter und dem Evangeliar aus der Werkstatt des Klosters Helmarshausen wirkt sich herrenmäßiger Sinn für schöne Lebensform in Bildern aus, die in ihrem Inhalt von der großen westeuropäischen Hofkultur beeinflußt sind. Vor allem durch englische Stilmerkmale erhielt die Kunst um Heinrich, aus so [117] verschiedenen Schulen sie sonst stammen mag, ein einheitliches Gepräge. Denn der Herzog konnte in Braunschweig einen weltlichen

Nach seinem Sturz erwies sich die tiefe Echtheit dieser geistigen Lebensäußerungen. Der Minnesang, der gerade in diesem Jahrzehnt nach 1180 am Hof Barbarossas aufblühte, konnte in der herberen sächsischen Luft und in der schwer lastenden Stimmung des Braunschweiger Hofes nicht gedeihen. Aber Heinrichs umfassendem Wirklichkeitsdrang entsprach es, wenn er an dem damals überall erwachenden wissenschaftlichen Erkennen der natürlichen Welt Anteil nahm. Das zeigt der Lucidarius, eine deutsch geschriebene Enzyklopädie, die seine Kapläne [118] des sachlichen Wahrheitsgehalts halber nicht in Reimen abfassen durften. Einen geradezu Bismarckschen Zug nicht literarischen Bildungsempfindens, sondern unmittelbarster Ursprünglichkeit auch des geistigen Erlebens aber hat es, wenn der gestürzte große Mann nachts nicht schlafen konnte und sich seine immer noch nicht unterdrückte Machtleidenschaft und sein niedersächsisch-epischer Wirklichkeitssinn in alte Chroniken versenken, die er sich oft die ganze Nacht hindurch vorlesen ließ. Und neben der Betätigung in Machtkämpfen sorgte er bis zuletzt für sein Seelenheil durch Stiftungen, die jetzt noch zunahmen.

Dieser Neuaufbau des Reiches in Gelnhausen war die folgenreichste Tat Friedrichs für die innere Geschichte des deutschen Volkes und Staates. Welch starken außenpolitischen Sinn die große Machteinheit Heinrichs für die deutsche Herrschaft in der Ostsee gehabt hatte, das zeigte das Emporkommen Dänemarks, als sie nun fehlte und durch das Reich doch nicht ersetzt wurde. Denn nicht die einheitliche Reichsgewalt war ihr Erbe, sondern die mittleren Fürsten, auf deren Hilfe der Kaiser in seinem Kampf gegen den Herzog angewiesen war. Dadurch erhielt auch die Neuordnung der deutschen Verfassung, die mit der Zerschlagung der stammesherzoglichen Zwischengewalt notwendig wurde, ihr Gepräge. Die Fürsten standen jetzt in großer Zahl mit der Vielfältigkeit und Verschiedenheit ihrer Macht und ihrer Rechte, die keineswegs alle von der Reichsgewalt abgeleitet [119] waren, dem Kaiser gegenüber. Nicht mehr die Stämme, sondern diese Fürsten bildeten das Reich. Es war nötig, sie durch einen festen und einheitlichen Rechtszusammenhang mit dem Kaiser zu verbinden. Auch hier setzte Friedrich die Lehnsordnung, die ihm schon die Handhaben zur Vernichtung Heinrichs geboten hatte, planvoll für den Reichsaufbau ein, wie er es seine ganze Regierung hindurch im einzelnen getan hatte. Die allgemeine Entwicklung, die zur immer stärkeren Durchdringung alles öffentlichen Lebens mit dem Lehnsgedanken geführt hatte, suchte er zugunsten der königlichen Gewalt auszuwerten, während seine landesherrliche Stellung in Süddeutschland und Italien ja schon über den Feudalismus hinausstrebte. Der Fürstenstand wurde jetzt auf Lehnsrecht begründet. Fürst sollte nur sein, wer unmittelbarer Lehnsmann des königlichen Oberlehnsherrn war. Damit wurden Land und Amtsrechte der Fürsten, die schon sehr selbständiger Besitz geworden waren, einheitlich zum König als eigentlichem Obereigentümer in Beziehung gesetzt. Und wenn der Fürst von keinem anderen weltlichen Reichsfürsten als dem König lehnsabhängig sein durfte, so sollte damit die Bildung gefährlicher Zwischengewalten, wie die Heinrichs des Löwen, und Bündnisse gegen den König verhindert werden. Aber die Macht der Fürsten war doch so groß und Friedrich war ihnen so sehr verbunden, daß er ihre Abhebung und ihren Abschluß nach unten hin, gegenüber den kleineren Mitgliedern ihres edelfreien Geburtsstandes, zulassen mußte. Zur Fürsteneigenschaft gehörte jetzt auch die Lehnsherrschaft über edelfreie Lehnsmänner, und davon wurden die Grafen betroffen. Auf diese Weise waren sie jetzt nicht mehr unmittelbar vom König abhängig; zur fürstlichen Landeshoheit ist damit der erste gesetzmäßig festgelegte Schritt getan. Und gerade das Hauptmittel, das der Lehnsgedanke dem Herrscher zur Stärkung seiner Macht an die Hand gab, die Einziehbarkeit der heimgefallenen Lehen, wurde Friedrich von den Fürsten durch den "Leihezwang" entwunden. Der König wurde verpflichtet, heimgefallene Lehen nach Jahr und Tag wieder auszutun; eine Entwicklungsmöglichkeit zum geschlossenen Gebietsstaat, die besonders in Frankreich zum glücklichen Ziel führte, wurde für das Reich damit abgeschnitten. Es war eine schwere Hypothek, mit der Friedrich den Reichsbau für die Zukunft belasten mußte. Er selbst aber faßte dieses Lehnsfürstenreich noch kraftvoll zusammen und hatte es nun bei der Vollstreckung des Urteils gegen Heinrich den Löwen durchaus zu seiner Verfügung. Der Löwe wehrte sich mit seiner ganzen hartnäckigen Tapferkeit nach allen Seiten. Aber gerade in der Not verschärften sich die düsteren Züge seines Wesens. Seine Habsucht und sein furchtbares Mißtrauen trieben selbst treue Anhänger auf die Seite des Kaisers, während Friedrich damals wie überhaupt in seinem ganzen Vorgehen gegen Heinrich seine gereifte Kunst der Menschenbehandlung großartig bewährte. So wurde der Herzog von dem Reichsheer, das der Kaiser selbst anführte, bis nach Stade hinaufgedrängt und suchte nun schließlich durch Unterwerfung zu retten, was noch möglich war. Auf dem [120] Reichstag in Erfurt 1181 beugte er seine Knie vor dem Kaiser und erhielt wenigstens seine Eigentümer Braunschweig und Lüneburg zurück. Zugleich wurde ihm eine dreijährige Verbannung auferlegt, die er an dem üppigen Hofe seines Schwiegervaters Heinrich II. in der Normandie und in England verlebte.

Friedrich jedoch konnte nun seine Macht einsetzen, um die Lombardenfrage auf einer mittleren Linie, aber unter voller Wahrung der kaiserlichen Würde, zu lösen. Im Frieden von Konstanz (1183) wurde den Städten ihre Selbstverwaltung, die sie sich bei Legnano erkämpft hatten, bestätigt; auch die Ausübung der Regalien wurde ihnen zugestanden. Sie mußten sie aber alle fünf Jahre wieder vom Kaiser zu Lehen nehmen und außer einer einmaligen großen Summe jährlich hohe Abgaben zahlen. Sie blieben also weiterhin die Geldquelle, die sie während der Zeit ihrer unmittelbaren Beherrschung in ergiebigem Maße gewesen waren, und der Kaiser lockerte seine Herrscherrechte über sie wohl, aber er gab sie nicht auf, wie gerade die Erhaltung des königlichen Gerichts als Berufungshofes zeigt. Es war eine Lösung, die sich für beide Gegner erst aus den Erfahrungen langer Kämpfe ergeben hatte. Zweifellos hat Friedrich in der ursprünglichen Einschätzung der Städte und der Berechnung ihrer Kraft den stärksten Fehler seiner Politik gemacht. Aber es ist nicht anzunehmen, daß er bei richtiger Sicht sehr viel anders hätte handeln und etwa von Anfang an sich mit den mächtigsten Städten hätte vereinbaren können. Dagegen spricht das gesamte Wesen ihrer Politik auch untereinander; sie läßt, jedenfalls bei den Städten, auf die es besonders ankam, in ihrem wilden Egoismus kaum Kräfte erkennen, die zu schöpferischer Zusammenarbeit für die Bildung eines größeren Staatswesens vom Kaiser hätten geweckt werden können; auch für die Städte war erst die harte Schule des langen Kampfes nötig. Friedrichs Italienpolitik krankte, auf die Dauer gesehen, bei aller Zeitnotwendigkeit daran, daß sein Werk einmal an der Landfremdheit seiner Träger scheitern mußte, was damals allerdings sich kaum schon andeutete. Im übrigen aber ist diese staufische Politik in Italien nicht verspätet, sondern eher verfrüht; denn sie versucht sich an der Aufgabe der Einheit Italiens und kommt iher Lösung näher als alle Politik der Italiener bis zum neunzehnten Jahrhundert; sie deutet vor auf Cavour und noch mehr auf Mussolini. In Piemont und noch straffer in Mittelitalien, wo Friedrich die Besitzrechte Welfs VI. – nach dem Tode von dessen einzigem Sohn an der Seuche von 1167 – schon früher aufgekauft hatte und die strittigen, von der Kirche beanspruchten Güter aus der Erbschaft Mathildes von Toskana schließlich fest behielt, wurde jetzt die kaiserliche Herrschaft, nachdem sie in Oberitalien gelockert war, erst recht eingerichtet. Und 1184 kam die Verlobung seines Sohnes Heinrich mit Konstanze, der Erbin von Sizilien, zustande, die auch den Süden der Halbinsel nun in ihren politischen Zusammenhang mit einbezog. Damit sollte zunächst nur der alte Kampf mit dem [121] sizilischen Normannenreich beendigt, die Grenzen Reichsitaliens nach Süden geschützt und keineswegs ein Schlag gegen den Papst geführt werden. Ob der Erbfall jemals eintreten würde, war damals ganz unsicher, da der regierende König zwar kinderlos, aber noch jung war. In ihren Folgen allerdings entfremdete diese sizilianische Heirat dann die Staufer ihrer deutschen Heimat, da das sizilische Reich günstigere Möglichkeiten der Machtbildung bot, und diese Umklammerung des Papsttums, das als Kirchenstaat jeder fest geschlossenen italienischen Einheit feindlich gewesen ist, entfachte dann jenen Vernichtungskampf gegen die Staufer, der Friedrich II. zwang, die deutsche Königsmacht den Fürsten für ihren Beistand vollends zu verkaufen. Alles das konnte Barbarossa nicht vorausberechnen, der 1184 die deutschen Fürsten in nie gesehener Anzahl zu dem glanzvollen Pfingstfest in Mainz um sich versammelt hatte. In Italien allerdings versuchte Papst Urban III. schon wieder, einen Aufstand der Lombarden gegen den Kaiser in Gang zu setzen; aber er, der Mailänder, scheiterte gerade an der Haltung Mailands, das mithalf, das unzufriedene Cremona niederzuwerfen, und damit auch den Papst völlig mattsetzte.

Heinrich der Löwe, der in den Jahren nach der Rückkehr aus der Verbannung sich in Plackereien mit kleinen Feinden herumgeschlagen hatte, benutzte die Abwesenheit Friedrichs und den Kreuzzugsfrieden, um seine Machtstellung in Sachsen wieder zu erweitern. In den Kämpfen, die nun mehrere Jahre hindurch währten, ergab sich schon die erste Vernachlässigung einer wichtigen deutschen Frage durch die sizilische Ablenkung. Der Erbfall trat Ende 1189 ein, und Heinrich ging nach Italien, um seine Rechte zu sichern. So konnte es geschehen, daß der alte Welfe sich nach dem Tode Friedrichs mit der Kurie gegen Kaiser Heinrich verband und mit in die vorderste Reihe eines Fürstenbundes trat, der sich

Der Kampf zwischen den beiden Männern, die wie wenige in der deutschen Geschichte ganz von der Räson der Macht besessen waren, wurde schließlich durch das Hineinspielen menschlich-liebenswürdiger Empfindungen beigelegt. Heinrichs gleichnamiger Sohn überraschte seinen Vater ebenso wie den Kaiser durch seine Heirat mit dessen Base Agnes, der Tochter des staufischen Pfalzgrafen bei Rhein. Nun suchte der alte Löwe die Versöhnung, um seinem Sohn zu einem Territorium zu verhelfen; sie fand im März 1194 statt. Etwa ein Jahr später erlitt Heinrich einen Schlaganfall und starb am 6. August 1195 in Braunschweig. Die herrliche Grabplatte im Dom aus späterer Zeit zeigt ihn nicht porträtähnlich, was damals noch kaum erstrebt wurde, sondern sie gestaltet ihn nach dem niedersächsischen und deshalb wirklichkeitsnah wirkenden Idealtyp eines kraftvollen Tatmenschen; insofern ist sie Geist von seinem Geiste.