|

[Bd. 1 S. 215]

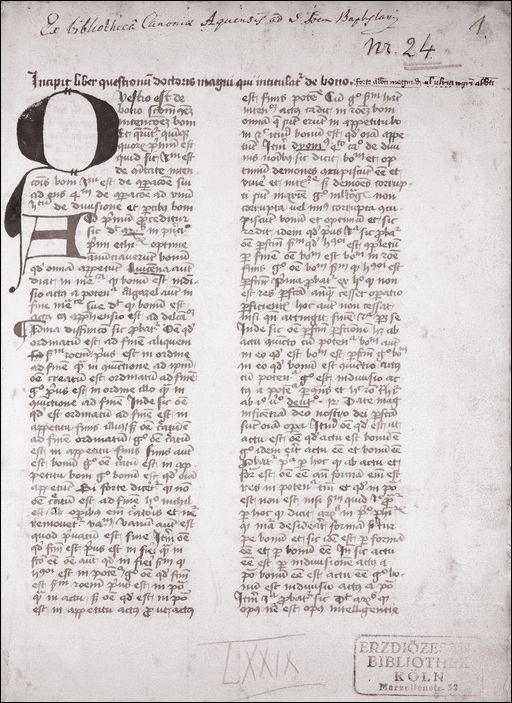

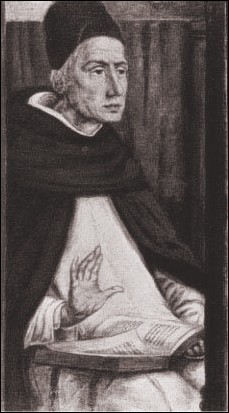

Nahezu über ein Jahrhundert erstreckte sich sein Leben. Zu Lauingen an der bayerischen Donau 1193 oder wenig später geboren, allem Anschein nach aus einer Beamtenfamilie, die seinen Heimatort im Dienste der Staufen verwaltete, setzte dieser Alemanne die erstaunlichen Kräfte seiner Natur, des Leibes wie des Geistes, in rastloser Mühsal für den Glauben und die Wissenschaft, für Kirche, Staat und Volkswohl ein, bis er – 1280 – in seiner kölnischen Mönchszelle, gekrümmt vom Alter und erdenfern, den Tod erwartete. Die Welt des dreizehnten Jahrhunderts war die seinige; sie hat an ihm und er an ihr geformt. In seine Lebenszeit fallen die ungeheuren Spannungen und Entladungen des gesamten inneren und äußeren Lebens, in denen die geistlichen Mächte, trotz dem letzten Anstieg des Papsttums zur Weltbeherrschung, Zeugen sind einer mehr und mehr auf das Diesseits sich einrichtenden Auffassung des Daseins, wie es in der höfischen Dichtung der Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg, im Minnesang, im Naturpreis und politischen Lied des [216] Vogelweiders zu lesen oder doch zu fühlen ist. Gegen diese Entwicklung aber erheben sich wiederum Gewalten aus religiöser Tiefe, um mit der Welt auch die allzu weltförmig gewordene Kirche zu erneuern. Während Innozenz III. als der wahre Herrscher des Abendlandes thront, macht sich der reiche Kaufmannssohn Franziskus zum Bettler um Christi willen, der dem Papste seinen Traum vom stürzenden Bau der Kirche erzählt, und rüstet Dominikus seine armen Wanderprediger zum Kampfe gegen die neuheidnischen Erschütterungen des Westens. Im Ringen mit den Päpsten stirbt der aufgeklärte, über arabischer Wissenschaft dem alten Glauben entfremdete Staufer Friedrich II. und hinterläßt ein untergehendes Kaisertum, nachdem er das deutsche Königtum durch eigene Zugeständnisse an geistliche und weltliche Fürsten, die ihrerseits vom erstarkenden Städtewesen bedroht waren, der inneren Auflösung preisgegeben hatte. Das kulturelle Leben, in den Kreuzzügen um eine Fülle neuer Dinge, Vorstellungen und Gedanken bereichert, wandelte sich in der Richtung zur Weltlichkeit, und die Herausbildung fester großer Berufsstände, in die sich die Gesellschaft gliedert, ist vom Streben nach tieferer Sittigung des deutschen Menschen durch die Mittel des diesseitig Natürlichen begleitet. Der Einfluß des Weltgeistlichen vermindert sich überdies auch unter der kräftigen Wirksamkeit der Bettelorden. Sie greifen mit ihrer Volkspredigt den unteren Schichten ins Herz und übernehmen bald auch in der Wissenschaft die Führung. Indessen erwachsen in den Städten die ersten gotischen Dome, Sinnbilder einer in der Weltergreifung doppelt himmelsüchtigen Zweiseelenwelt, und werfen ihre Schatten auf ein vom neuen Erdgeist erfülltes, aber nicht gestilltes Volk. Wir wissen wenig von Alberts Jugendzeit. Zurückhaltend im Persönlichen, wie der mittelalterliche Mensch überhaupt, er sei denn Lyriker oder schreibe Briefe, bringt er in seinem riesenhaften Lebenswerk sich selber nur selten zur Sprache. Sinn und Auge des Knaben, scheint es, standen früh nach den Dingen der sinnenfälligen Natur, in die sich später der Mann als Denker und Forscher versenkte. Erlebnisse in Flur und Wald, wie ein Kampf zwischen Adler und Schwan in den Lüften, der auf der Erde durch den Zugriff des elterlichen Knechtes mit der Rettung des Schwanes endigt, der herbstliche Fischfang in der Donau oder Vogeljagden mit Hunden und Falken stehen lebendig in seiner Erinnerung. Ohne auch nur ein Wort über den jugendlichen Bildungsgang zu erfahren, begegnen wir dem schon bald Dreißigjährigen in dem erdbebenreichen Winter 1222, der so viele lombardische Städte verwüstete, im Norden Italiens. Liegt ein Wanderleben voraus, wie es genau dreihundert Jahre später der ihm geistesverwandte Parazelsus führte? War es in diesem vielleicht von Sturm und Drang erfüllten Lebensfrühling, daß er gegen alle Gewohnheit der Zeit seinen Geist ein- für allemal den Geheimnissen der Natur zuwandte, die ihm alsbald, wie von selbst, in die Geheimnisse des Schöpfers übergingen? Er erzählt von der Öffnung eines verschütteten Brunnens in Padua, bei der zwei Arbeiter starben, [217] ein dritter betäubt zusammenbrach, und er erklärt das Unglück bereits als Wirkung aufsteigender Gase. Bergwerke sind ihm Reiseziele, und in einer Marmorschleiferei in Venedig, wo die gesägten Platten eines Blockes das Bild eines Königskopfes mit Krone und langem Bart, doch übermäßig hoher Stirne aufweisen, bringt ihn die Frage der Begleiter nach dem Ursprung der Erscheinung nicht in Verlegenheit. "Ich antwortete, der Stein sei durch Erkalten von Dämpfen entstanden. In der Mitte der Stirn sei der Dampf durch größere Hitze unregelmäßig aufgestiegen. Die Farben des Bildes waren dieselben wie die des ganzen Steines. Ähnlich ist es bei den Wolken, in denen alle möglichen Bilder zu sehen sind, solang sie nicht durch den Wind oder die Wärme in die Höhe getrieben und zerstört werden." Hier verrät sich eine Blickweise, die später an Lionardo oder Goethe nicht überrascht, um so mehr an dem Sohn einer Zeit, die zu den Dingen der Natur bald mit entzücktem Auge, bald mit fromm auslegendem Gefühl, bald auch mit dem Schauder vor widergöttlichen Mächten, aber kaum schon mit durchprüfendem Verstande sich verhielt. Mit dem Jahre 1229 wird uns Albert zur greifbaren Gestalt. Er ist in Padua bei seinem Onkel und geht auf die noch junge Universität, auf der man kirchliches und weltliches Recht, Medizin und Philosophie, aber keine Theologie studieren kann. Wie überall in Städten mit höheren Schulen hatten die dominikanischen Predigerbrüder auch hier schon ein Kloster errichtet, um die Seelsorge an den Studenten auszuüben und ihre eigenen Mitglieder wissenschaftlich heranzubilden, aber auch in der Erwartung eines geistig befähigten Nachwuchses aus den Kreisen der Lehrenden und Lernenden, unter denen sie kräftig für sich warben. Albert fühlte sich von ihrer Gemeinschaft angezogen, verkehrte mit ihnen, gegen den Willen seines Onkels, aber er zweifelte an seiner Berufenheit zum mönchischen Leben. Im Traum sogar quälte ihn der Gedanke, er sei eingetreten und zum Gespött der Welt wieder ausgesprungen. Da kreuzte ein herrlicher Mann, der auch ein Deutscher war, seine Wege. Es war der Ordensmeister selbst, Jordan von Sachsen aus dem paderbornischen Geschlecht der Grafen von Eberstein. Als Nachfolger des heiligen Dominikus baute er den Orden aus, stellte ihn in die großen Aufgaben der inneren und äußeren Mission und eroberte ihm zwei Lehrstühle an der Pariser Universität, dem Herd des abendländischen Bildungslebens. Er war ein glühendes Herz, ein sprühender Kopf und ein gewaltiger Menschenfänger. Im Kampfe mit körperlichen Leiden rastlos zu Fuße reisend, bald in Rom, bald in Oxford oder Zürich, in Paris oder Köln, gründet er, predigt er, schreibt er, so zart als Mystiker wie zupackend als Tatsachenmensch, liebenswürdig bestrickend, humorig den Augenblick meisternd, in steter Fühlung mit der Ewigkeit, seine Sorgen und Gedanken über Europa spannend und in tiefster Seele treu der deutschen Heimat, deren Sprache zu pflegen er auch die Landsleute in der Fremde ermahnt. Albert sah und hörte ihn zu Padua und gab sich der Gewalt seiner Persön- [218] lichkeit gefangen. Als er ihm jenen warnenden Traum erzählte, sagte Jordan: "Ich verspreche dir, mein Sohn, wenn du in unseren Orden eintrittst, wirst du ihn nie mehr verlassen." Im Sommer 1229 empfing der Schwabe aus der Hand des Westfalen die weiße Kutte des heiligen Dominikus, in der er sich ein halbes Jahrhundert hin, wenn die Welt oder der Teufel ihn bedrängte, noch oft der Verheißung Jordans erinnerte. Als dieser längst bei einem Schiffbruch vor der syrischen Küste umgekommen war, erhob sich Albert immer leuchtender zur geistigen Führerschaft im Daseinskampfe der christlichen Gedankenwelt. Alsbald schon ging er, wie der Ordensmeister es bestimmt hatte, nach Köln, wo die Brüder seit 1221 ansässig waren. Die wehrhaft mit Mauern und Türmen trutzende Stadt an ihrer vermittlungsreichen Wasserstraße, damals die volkreichste der deutschen Städte, hegte auf der Grundlage ihrer römischen Vergangenheit das lebendige Getriebe eines großen Umschlagplatzes, der auch als Werkstätte eigenen Erzeugerfleißes nicht weniger Bedeutung hatte. Noch erstreckte sich auf ihrer Bodenwelle die lange, von niederen Türmen gekrönte Basilika des Doms, und reichlich fünfzig andere Kirchen und Kapellen läuteten über dem Volke des "deutschen Rom". Das junge Kloster der Prediger an der Stolkgasse hatte sich unter tüchtiger Leitung zur bedeutendsten Niederlassung des Ordens in Deutschland aufgeschwungen, und der große Zulauf zu ihrer Kanzel erregte, wie auch sonst an den Wirkungsstätten der Bettelorden, die Eifersucht der weltgeistlichen Pfarrer. Nicht ein anderes Evangelium kam von der Zunge dieser neuen Verkündiger, aber aus ihrem Beispiel, dem strengen, rauhen Leben, dem sie sich ergaben, empfing es eine neue Kraft. Wer dieser Weise bei kargem Tisch (ohne Frühstück), bei anhaltender geistiger Arbeit, durch nächtliches Stundengebet unterbrochenem Schlafe und oft weiten Märschen mit dem Bettelsack sich verschrieben hatte, mußte wissen, auf wen er baute, und der Ernst seines Daseins war allein schon eine Predigt, die nicht viel Worte brauchte, um in die Herzen einen höheren Lebenssinn zu stiften. Der Donauschwabe, den Jordan dem Kölner Prior gesandt hatte, brauchte für seine Leiblichkeit nichts zu fürchten. Die eher kleine als große Gestalt – unter dem Augenlid mit einem Mal gezeichnet – stand vor dem Obern in eiserner Gesundheit, unter nördlichem und südlichem Himmel wetterhart geworden, und der späte Entschluß des in die Mannesjahre Gereiften überhob beide der Sorge, es möchten je noch innere Kämpfe diese starke Natur zerreiben. Nach der vorgeschriebenen Prüfungszeit eines halben Jahres legte Albert die Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ab, dann oblag er vier Jahre lang der Theologie und empfing das Sakrament der Priesterweihe, das nur den für die Seelsorge bestimmten Klerikern erteilt wurde. Danach schickte ihn der Orden als Lehrer in den neuerrichteten Konvent der Brüder zu Hildesheim, später in gleicher Eigenschaft nach Freiburg im Breisgau, für zwei Jahre auch nach Regensburg, endlich in das Straßburger Studienhaus des Ordens, wo er nicht nur Seelsorger [219] in die notwendigsten Berufskenntnisse einführen, sondern die philosophischen und theologischen Fragen von Grund aus und hochschulmäßig in großem wissenschaftlichem Zusammenhang behandeln mußte. In diesem knappen Jahrzehnt lehrender Tätigkeit entfaltet sich Alberts Geist zu solcher Bedeutung, daß der Orden es für geraten hält, dieses Licht auf den Scheffel zu stellen. Schon im Frühjahr 1238 kommt er als Nachfolger Jordans im Ordensmeisteramt in Frage, aber der Ausgang der Wahl entscheidet für einen Spanier; um 1242 endlich wird er als der erste Deutsche auf einen Lehrstuhl der Pariser Universität berufen. An diese angesehenste Bildungsstätte des Abendlandes hatte vor fünfundzwanzig Jahren schon der heilige Dominikus viele seiner Genossen zum Studium entsandt. Durch einen Studentenkrawall in der Fastnacht 1229 mit dem scharfen Eingreifen der Polizei, das gewisse Vorrechte der akademischen Bürgerschaft verletzte, und den folgenden Streik der empörten Professoren und Schüler war das Fortbestehen der ganzen Universität in Frage gestellt worden. Der Bischof als oberster Herr der Anstalt half sich mit der Berufung neuer Kräfte, für die theologische Fakultät zumal aus den Bettelorden, von denen die Dominikaner in den Besitz zweier Lehrstühle kamen. Dank dieser Neueinführung konnte der Ordensmeister den Bruder Albert zur Erwerbung des Doktorats und endlich zur Übernahme einer Professur bestimmen. Mit Anfang September 1245 begann der etwa Fünfzigjährige sein Lehramt im Predigerkloster Sankt Jakob, das wie die übrigen Gebäude der Lehr- und Lernvereinigung, als welche die Universität eine körperschaftliche, aber nicht gebäuliche Einheit bildete, im heutigen Quartier latin gelegen war. Das Leben der Seinestadt und die geistigen Quellen seiner Bildungsstätten zogen die Jugend aller Nationen an. Feine, rauhe und auch rohe Sitten wirkten durcheinander, die Kneipen wie der Wassersport auf dem Flusse hatten ihre Freunde, unbändige Zecher, Raufbolde und Verführer heben sich von stilleren Genossen ab, die nachts über Folianten gebückt auf die scharfen, hitzigen Disputationen des andern Morgens sich vorbereiten. Denn in den fünfzig Jahren seit der Gründung der Universität durch König Philipp August war das geistige Leben des europäischen Westens voll gewitteriger Spannung geworden. Weniger die juristische und medizinische Fakultät als die Philosophen und Theologen rangen mit einer neuen Macht der Weltauslegung, die gefährlich über dem langgewohnten Lehrbetrieb der Kirche heraufzog. Durch viele Jahrhunderte waren der gewaltige Geist des heiligen Augustinus, tiefer im Hintergrunde auch Platon mit dem späteren Platonismus die herrschenden Meister des gedanklich sich aussprechenden Christentums gewesen, und noch lebte diese mystisch nach innen gewandte Theologie in großen Wortführern der Zeit mit ungebrochener, ja neu aufblühender Kraft. Sie hatten selber, bei aller gemüthaften Tiefe der Religionserfassung, nicht auf die helle Begrifflichkeit in der Entfaltung und Befestigung ihres Glaubens verzichtet, aber jetzt erhob sich ein denkerischer Zeitgeist, der den Wahrheitsschatz der Kirche im Grunde zu unterwühlen drohte. [220] Seit 1200 ungefähr war die alte griechische Gedankenwelt in neuer Fülle und Breite vor dem Auge der Christenwelt erschlossen. Auf der Brücke der Vermittlung aber, in der semitischen Gelehrsamkeit des südspanischen Reiches der Almohaden, hatte das Erbe seine ursprüngliche Reinheit verloren. Das galt besonders von der Philosophie des Aristoteles, die jenen arabischen und jüdischen Denkern im Mittelpunkte stand. So wie sie ihn erfaßt und ausgelegt hatten, schien er gerade mit den Hauptsätzen der christlichen Lehre von Gott, Welt und Menschenseele unvereinbar. Nun aber wuchs dieser Name rasch und unaufhaltsam zu einer geistigen Macht, die Philosophie verselbständigte sich gegenüber der Theologie und trat schon nicht mehr neben sie, sondern in den Gegensatz zu ihr. Um so dringender erhoben sich den christlichen Denkern die beiden Fragen: Lehrt ihr andern uns den eigentlichen Aristoteles? Und wie kommen wir Christen mit dem wahren Aristoteles zurecht? Eine riesenhafte Aufgabe stand zur Lösung, und ihre Schwierigkeit erhöhte sich durch das wiederholte kirchliche Verbot aristotelischer Schriften, das sich schließlich aber zu dem Auftrag milderte, sie durch eine Reinigung von Anstößigem nutzbar für den Gebrauch der kirchlichen Wissenschaft zu machen. Auf Jahrzehnte hinaus entbrannte ein Geisteskampf, in dem es drei Lager gab. Eines stand der gültigen Religion zerstörend gegenüber, indem es für seine Lehren, freilich nur mit halbem Recht, sich auf einen großen Denker des vorausliegenden Jahrhunderts, den Araber Averroes, berief. Da brach oder wankte doch der Glaube an die göttliche Vorsehung; die Welt war nicht mehr erschaffen, sondern von Ewigkeit; für die ganze Menschheit gab es eine einzige Geistseele, an welcher das einzelne Ich, eins so wie das andere, nur Zeit seines Lebens Anteil hat, bis es im Tode verlischt und nichts mehr ist; und der Mensch, der ganz dem Einfluß der Himmelskörper verfallen ist und im Wollen und Wählen keine Freiheit hat, gehört allein dem Diesseits, wo sein höchstes Glück in der Betrachtung der Wahrheit liegt, wie sie den Averroisten sich darstellt. Aber weil Averroes auf Aristoteles gründete, so kam mit den Averroisten auch der Grieche in Verruf. Nun war die Frage: Sollte man ihn ganz verwerfen, oder sollte man in neuer Forschung seine echte Lehre feststellen und, soweit es möglich war, ihre Verbindung mit der alten Glaubenslehre wagen? Wer dieses Riesenwerk vollbringen wollte, stand so ziemlich allein und hatte das Lager des Unglaubens wie die meisten Schulen des christlichen Denkens zugleich als Gegner zu gewärtigen. Es war die Stunde einer Entscheidung von ungeheuren Folgen. Denn was in aller Geschichte den letzten Ausschlag gibt, ist unser Glauben und Meinen von den Dingen, und aller Tat voraus steht der Geist, aus dem gehandelt wird. Ein Mann wie Friedrich II., der in der Schule der Juden und Sarazenen soviel Neues und Fremdes gelernt, soviel Altes und Deutsches vergessen hatte, vollendete eben in diesen Jahren, da Albert in Paris als Versöhner von Antike und Bibel mit unendlicher Geduld über seinen Pergamenten saß, das Beispiel eines Geistes, der [221] im Verlassen der Väterreligion und ‑sitten auch die glückliche Hand zum Wirken für sein Volk verlor. Es war der deutsche Lehrer, der in den fünf Jahren seiner ersten Pariser Tätigkeit der vom Islam bedrohten Glaubenswissenschaft einen neuen denkerischen Unterbau entwarf und das Banner, das er den Gegnern entwand, mitten in die christliche Kultur versetzte. Mit eisernem Willen, fast übermenschlicher Arbeitskraft, alle Zweige der Theologie, der Philosophie und der Naturlehre umfassend, begann der Doktor und Magister die Erneuerung der zeitgenössischen Wissenschaft aus dem Geiste der aristotelischen Welterklärung, zog Studenten aller Nationen in hellen Scharen an und blieb in aller schon weitberühmten Gelehrsamkeit der erdnahe Kenner und Beschreiber der Kreaturen, der zupackende Meister auch handwerklicher Geschäfte und zugleich der himmelnahe Mystiker und Heilige. Im Jahre 1248, als unter dem ungestümen Erzbischof Konrad von Hochstaden an der Stelle des alten Kölner Doms der Grundstein zum neuen gelegt wurde, kehrte Albert in seine Stadt zurück, um eine Ordensschule einzurichten und als ihr Haupt und Leiter hier die Wissenschaft in derselben Höhe und Breite wie auf seinem Pariser Lehrstuhl zu pflegen. Wohl an die hundert Schüler mochten seiner Rede lauschen, wenn er in freiem lateinischem Vortrag oder in bohrenden Disputationen nach der strengen Lehrform des scholastischen Unterrichts die Gründe für das Dasein Gottes entwickelte, von der Herkunft und Tragweite unserer Allgemeinbegriffe, von den Vermögen der Seele, von den Regungen in Tier und Pflanze oder vom Naturrecht als dem festen Unterbau unseres menschlichen Zusammenlebens sprach. Was so in den Hörsälen und Klostergewölben des dreizehnten Jahrhunderts verhandelt oder aufgeschrieben wurde, sei es in Oxford oder Salamanca, in Paris, in Padua oder Köln, war bei aller Verschiedenheit der Nationen und trotz dem Tiefgang der geistigen Kämpfe um die Lösung der großen, immerwährenden Fragen im Grunde eine einheitliche Wissenschaft, weil die erste religiöse Voraussetzung so gemeinsam war wie der Blick auf den letzten Sinn und Zweck des Menschen und seiner Wirksamkeit. Alles Lehren und Lernen, Fragen und Forschen der Scholastik rang um die Erkenntnis der Wirklichkeit, aber in dem weiten Sinn des Wortes, der das Dasein Gottes wie das Leben des Wurmes, die Denkgesetze wie das Wort der Bibel, die Natur der Engel wie das Wesen des Staates einbegriff. Es war für Albert, für die ganze zeitgenössische Scholastik und die des folgenden Menschenalters der große gemeinsame Beruf, den Gedanken Gottes in der Offenbarung und in der Schöpfung nachzugehen, und alle trafen sie in der Überzeugung zusammen, daß in dieser geistigen Welteroberung der Glaube den Verstand erleuchten und der Verstand dem Glauben dienen müsse. Gleichsam mit zwei Leuchten in den beiden Händen, suchten sie in die ewigen Verhältnisse, in die dauernde Ordnung der Dinge vorzurücken. Der Glaube war nicht vom Denken, das Denken nicht vom Glauben entbunden, die [222] Arbeit nicht vom Beten, das Gebet nicht von der Arbeit. Ihr erstes Anliegen war es, das Sein des Dauernden, das Geheimnis der innersten Weltverfassung zu ergründen, um alsdann auch in der Unruhe des Werdens mit festen Maßen sich zurechtzufinden. Auch ihren Geist bewegte der Gedanke der Entwicklung, aber diese Entwicklung kam ihnen nicht aus dem Nichts, um irgendwann einmal im Nichts auch zu verlaufen; sie sagten nicht, daß aus der Nacht sich die Dämmerung entwickle, aus der Dämmerung der helle Tag, so, als geschähe dieser Hergang ohne Sonne, sondern sie wußten und glaubten als Anfang eine urerste, vollendete, aus sich selber tätige Wirklichkeit, ein geistiges Wesen, von dem die Welt als Gleichnis da ist, und welchem, jegliches in seiner Art und Schranke, sich nachzubilden und entgegenzuwerden der Sinn und Beruf alles Seienden ist. Davon liest man auch bei Albert, und jedes Blatt seiner fünfzig Bände ist, ausgesprochen oder nicht, mit diesen Gedanken im Zusammenhang. Ob er vom Seinsbegriff oder von Schneekristallen spricht, von dem göttlichen Seelenfunken oder der Notwendigkeit der Leibesübungen, immer läuft der Faden vom Gegenstand des Hier und Jetzt zum jenseitig wirkenden Urheber der diesseitig gültigen Ordnung. Als Deutscher kann er, hierin am ehesten den englischen Denkern seiner Zeit verwandt, ein Flackern seiner inneren Flamme nicht verbergen, und seine Gedankenführung wie seine Schreibweise hat oft die Unruhe des Erregten, von eigener und fremder Fülle Überschütteten, eines Pfadsuchers im Gestrüpp, der sich mühsam durch die Hindernisse schlägt.

Unter seinen Kölner Schülern saß in den Jahren 1248 bis 1252 auch der neapolitanische Grafensohn Thomas von Aquino. Mächtig von Gestalt, schweigsam in sich gesunken, ertrug er von seiner Umgebung den Übernamen des Stummen Ochsen. Schon mit reicher Bildung versehen, war er einige Jahre zuvor an den Rhein gekommen, aber von Albert empfing er endgültig die neue Form, die Fragen des Denkens und des Glaubens zu verknüpfen. Nicht die Mitstudenten, aber der Meister erkannte und sagte ihm voraus, daß er, der stumme Unermüdliche, der tiefer als alle schürfte und heller als alle ins große Gefüge schaute, mit seinem "Gebrüll" noch die Welt erfüllen werde. Der deutsche Doctor universalis goß das Öl in die Lampe aus dem Süden, die stiller brannte als je eine Fackel des Nordens. Auf Vorschlag des Lehrers sandte der Orden den Siebenundzwanzigjährigen als Bakkalaureus nach Paris. Wohl gleichzeitig mit Thomas hörte bei Albert auch der adelige Straßburger Ulrich Engelberti, dessen spätere Werke und Briefe die innige Verehrung auch der menschlichen Größe und Wärme des "wunderbaren Mannes" bezeugen. Vergleicht man Albert, Ulrich und andere deutsche Scholastiker mit gleichstrebenden Italienern und Franzosen, so fällt als nationaler Unterschied ins Auge, daß bei diesen die Kunst der Auseinandersetzung, der knappen, strengen Gedankenführung und Darstellung größer ist, bei jenen aber die naivere, breitere, freilich in der Form auch schwankere Versenkung ins Inhaltliche den Ausschlag gibt. Gewiß hat Hegel zu viel gesagt, wenn er die Scholastik [223] überhaupt als nordisches Gewächs bezeichnet, aber sie war dem germanischen Geblüt ein natürliches Anliegen, und wenn es auch nicht jeder kleine Mann vermochte, drei Meilen hinter Gott zu denken, wie der Volkswitz sagte, so bewies doch der tiefe Erfolg der Eindeutschung scholastischer Grundgedanken und ‑begriffe durch die deutsche Mystik, die Predigt, das Lehrgedicht und nicht zuletzt das mittelalterliche Sprichwort, daß das Denken der hohen Lehrer ins Geistesleben des Volkes hinabwirkte. Albert vor allen klingt uns hundertfach aus Eckhart und Tauler entgegen, und die künftige Forschung mag ihn noch als Quelle schlichter tiefer Lehren in Schriften deutscher Zunge erweisen. Seine lateinische Sprache ist nur der dünne Schleier, unter dem sich Verstand und Gemüt eines Schwaben aus Kernholz regen, und dieses Mittel einer abendländischen Verständigung der Geister trug die Wirkung des Deutschen auch überall dorthin, wo keine deutsche Zunge klang.

Jahre rastloser Wanderschaft begannen für den Gelehrten, als ihm 1254 das Amt eines Oberen über die ganze Teutonia, die deutsche Ordensprovinz, übertragen wurde. Mit der stillen Arbeit in der Zelle war es vorbei. Um Klöster zu visitieren, Brüdern und Schwestern das Gelübde abzunehmen, im sittlichen, religiösen und auch wirtschaftlichen Leben der Konvente nach dem Rechten zu sehen und an den größeren und kleineren Tagungen des Ordens teilzunehmen, erscheint er in den nächsten drei Jahren bald an der Nord- und Ostsee, sogar in Riga, bald im Elsaß, in Thüringen, in Bayern und Österreich, in Holland und Belgien und endlich am päpstlichen Hofe in Anagni. Gehorsam dem Geist des Ordens legte er die ungeheuren Wege zu Fuß zurück. Nur von seinem Schreiber begleitet, den Unterhalt, wenn nötig, erbettelnd, zog er neben seinem Lastesel, der im Gepäck auch Bücher trug, im groben Bundschuh auf schlechten Straßen von Kloster zu Kloster. Was bewegte ihn doch alles, wenn er in gutem und bösem [224] Wetter oft zehn Stunden des Tages auf dem Marsche war! Er ist wie sein Volk vom Morgen bis zum Abend der große Wanderer, ziehend ohne Rast, mit schweifenden Sinnen und bohrenden Gedanken. Wie Jäger, Seeleute und Bauern sieht und hört er alles und schlägt doch auch in sich wie je ein Grübler oder ein Gottesmann. Im verstaubten oder nässeweichen Bauernschuh schreitet und verweilt er, beobachtet, sinnt und betet, Forscher und cherubinischer Wandersmann zugleich. Er bückt sich nach Pflanzen und Steinen, die er nicht kennt, er prüft die Winde und Wolken als Wetterzeichen, den Einfluß von Licht und Wärme auf das Wachstum der Bäume und die Farbe der Rinde, die Stellung der Traube zum Weinblatt, die Arten der Schwalben, Finken und Stieglitze, läßt sich am Meere vom Walfang, in den Wäldern bei Köhlern und Holzern vom Horsten der Adler erzählen oder belauert selbst im Versteck ein Rudel Hirsche. Ein Kenner und Zeuge der deutschen Naturformen wie keiner vor ihm, gibt er in Kloster und Herberge seine Erfahrungen aufs Pergament oder diktiert das über Tag Gedachte seinem Schreiber. Verehrungswürdige Schuhe eines solchen Wanderers! Was Wunder, daß die Sage ihn im Zaubermantel fliegen, plötzlich hier und plötzlich dort erscheinen, ja die Unterwelt auf ihre Qual durchforschen läßt! Aber wenn der Prior Albert einen Konvent besuchte, trat das pflichtige Mannestum in Person über die Schwelle. Die strenge Regel wollte er auch streng gehalten sehen, am strengsten das Gebot der Armut. Die Not und die Nöte des Volkes immer vor Augen, verlangte er auch von den Brüdern seines Ordens den Geist des Nichthabens, des Verzichts und des Opfers. Das Kleid des Bettelmönches anziehen – was hieß das anderes als in der Nachfolge Christi dem Herzen die Welt ausziehen und zum Zeichen, daß unser Dasein Gnade ist, die Dinge freie Erweisung Gottes sind, von geschenktem Brote leben und die karge Zehrung rückverwandeln in den Reich-Gottes-Dienst zum innern Heil des Volkes! Wie Albert von der Kanzel wohllebende Prälaten an den Pranger stellte, so ging er auch, wo es nötig war, in den Predigerklöstern der Teutonia ohne Schonung vor. Er setzt Prioren ab, weil sie gegen das Verbot des Fahrens, sei es auch auf Karren, sich vergangen hatten, er übergibt die Brüder, die gegen die Satzung Frauen in den Garten oder die Werkstätten des Klosters eingeführt haben, der Strafe des Fastens bei Wasser und Brot und der Geißelung, gleichso ahndet er heimlichen Eigenbesitz, und unter seinem Vorsitz beschließt eine Wormser Ordensversammlung, daß die Leiche eines Bruders, bei dem man nach dem Tode Geld vorgefunden hat, ausgegraben und ohne Kirchensegen in ungeweihtem Boden beerdigt werde. Was der Wanderer dieser Jahre an öffentlichem Handel und Wandel sah, bewegte sich schon in der trüben Zeit des Interregnums. Die staufische Macht brach im Norden und Süden zusammen, Deutschland zerfiel in Territorien, die Bürgerschaft der Reichs- und Bischofsstädte erkämpfte sich die Selbstverwaltung und erstrebte auch schon die von den Bischöfen geübten Rechte der Gerichtsbarkeit und der Münze. Immer wieder, weit bis ins Greisenalter, stellte sich der Mönch, [225] wo er gerufen wurde, in weltlichen Händeln als Vertrauensmann, Richter und Schlichter zur Verfügung, aber tiefer noch gingen ihn die Angelegenheiten der Kirche und seines Ordens an. Der große Erfolg der Bettelorden in Paris hatte die Leidenschaft ihrer Gegner aus dem Weltklerus immer tiefer gereizt. Eine starke Front vermochte sogar den Papst zu einem Erlaß gegen die Franziskaner und Predigerbrüder. Als durch eine Pariser Schmähschrift die Gefahr zum Äußersten gekommen war, glücklicherweise aber ein dem Orden freundlicher Papst eben den Thron bestiegen hatte, griff Albert in Anagni, wo er auch seinen Schüler Thomas wiedersah, in den Prozeß ein – es war im Herbst 1256 –, wies die Anklagen des Schmähers zurück und verteidigte mit den Waffen seiner Bildung und der Glut des Heiligen Sinn und Rolle der Bettelorden, die in dieser Zeit des kulturellen Umschwungs die mächtigsten Werkzeuge der Kirche waren. Ihm vor allem war der Fortbestand der Bettelorden zu danken. Auf Wunsch des Papstes hielt er in Rom noch biblische Vorlesungen und kehrte, da seine Amtszeit abgelaufen war, im Sommer 1257 nach Köln zurück. Es waren die schmachvollen Tage des deutschen Doppelkönigtums. Der Erzbischof Konrad hatte die Wahl Richards von Cornwallis, der Trierer Erzbischof die des Alfons von Kastilien durchgesetzt. Da keiner von beiden im Ernste deutscher König war, hoffte Konrad von Hochstaden seine Macht und Herrlichkeit über Köln noch zu mehren. Er bauschte einen kleinen Zwischenfall zum Grunde auf, die Stadt mit Krieg zu überziehen, und kämpfte selbst an der Spitze eines von ihm und den Bundesgenossen gestellten Heeres. Viel Häßliches und Rohes, aber keine rechte Entscheidung war geschehen, als Albert sein Köln als Schauplatz allgemeiner Zerrüttung wiederfand. Abermals erschien kein Ausweg als ein Schiedsgericht, nach dem der Bischof wie die Stadt mit ihren unter sich verfeindeten Parteien verlangten. Mit dem Domdechanten und drei Pröpsten wurde im März 1258 auch Albert zum Vertrauensmann gewählt. Eine heillos verwickelte Lage, Recht und Unrecht auf beiden Seiten, tausend Dinge der Verwaltung, des Gerichts, der Gewerbe und des Handels waren zu prüfen. Ende Juni erging der "große Schied", eine Urkunde voll Ernst und Würde, Freimut und lauterer Gerechtigkeit, die ohne Zweifel Albert zum Verfasser hatte. "Bürgerliche Mißwirtschaft wie fürstliche Willkür haben hier in gleicher Weise ihren unerbittlichen Richter gefunden." Brach das Friedenswerk auch abermals zusammen und erhoben sich nach Konrads Tode 1262 die regierenden Geschlechter aufs neue gegen den Spruch des Mönches, so blieb doch dieses Denkmal der Rechtlichkeit in den weiteren sozialen Kämpfen eine starke Waffe der Schwächeren gegen die Übergriffe der regierenden Geschlechter. Nach dieser und noch andern Taten des Volksmannes für die gesellschaftliche Ordnung versteht man den Ausruf des Bürgers, der sein Leben beschrieben hat: "Selig bist du, Köln, weil du den Albertus besessen, der durch seine Beredsamkeit den inneren Krieg und Aufstand beigelegt hat." Es war seiner Stadt zum Heile, daß er aus der Zelle hinaustrat, um als Richter und Friedensstifter die [226] Geltung der Religion auch in den öffentlichen Verwicklungen des Menschlichen durchzusetzen. Alsbald nach dem Kölner Schied ging das Gerücht, Albert solle auf den Regensburger Bischofsstuhl erhoben werden. Dort war der Krummstab in der Hand eines üblen Mannes, der als Hirt wie als Reichsfürst so schändlich hauste, daß Stadt und Domkapitel seine Absetzung forderten. Als er dieser Schmach durch den Weg ins Kloster zuvorgekommen war und der von den Domherren Erwählte nicht den Mut hatte, das wüste Erbe anzutreten, erinnerte sich Rom des herrlichen Kölner Lesemeisters. Der Stall des Augias verlangte einen Herakles. Kaum aber hatte der Ordensmeister Humbert das Gerücht vernommen, beschwor er in einem denkwürdigen Briefe den Bruder Albert auf den Knien, die Zumutung, die ein Wagnis auch für den Orden bedeutete, zurückzuweisen. "Ich bin aufs innerste erschüttert... Wer Euch kennt, wird nimmer glauben, daß Ihr Euch einem solchen Ansinnen beugen werdet. Wer möchte Euch zutrauen, daß Ihr gegen Lebensende Euren Ruhm und Euren Orden, den Ihr so sehr zu Ehren gebracht, mit einem Makel behaftet?... Mag Euch die Last des Ordens drücken – Ihr werdet sie mit Euren Riesenschultern freudig zu tragen wissen. Laßt Euch nicht einschüchtern durch päpstliche Befehle... Überlegt Euch ernstlich, wieviel Wirrnis, wieviel Schwierigkeiten die Kirchenregierung in Deutschland mit sich bringt!... Denkt daran, wie durch diesen Standeswechsel unsäglicher Nutzen, den Ihr nicht nur in Deutschland, sondern über die ganze Welt hin durch Euren Ruf, Euer Beispiel, Eure Bücher stiftet, ganz verloren geht... Lieber auf der Totenbahre sähe ich meinen viellieben Sohn als auf dem Bischofsstuhl!" Diesen Brief in der einen, den nicht minder rühmenden Befehl des Papstes in der andern Hand, empfand der Siebenundsechzigjährige den Schiedsspruch über sich selber schwieriger als je das Amt des Schlichters. Gehorsam war er dem Papste schuldig, Gehorsam seinem Obern und dem Gesetz des Ordens, das den Brüdern, um nicht die Besten zu verlieren, die Übernahme eines Bistums aufs äußerste erschwerte. Was ihn am wenigsten zog, war die Ehre der Würde, was ihn am wenigsten schreckte, die Mühsal und die Schwierigkeit. Er gehorchte dem Papst, vielleicht von Anfang schon entschlossen, nach der dringlichsten Arbeit alsbald wieder abzudanken.

Arm und still ging er an die Arbeit. Was er vorfand, war Verderben und Verwüstung, in seinem Bischofshofe Schuldenlisten und Klagen, aber keinen Tropfen im Keller, nicht ein Korn im Speicher. Rasch hob er die Wirtschaft und durch Wort und Beispiel auch die Sitten, wobei ihm ohne Zweifel Berthold von Regens- [227] burg, der gewaltige Missionar und Prediger, zur Seite stand. Es ist der Überlieferung zu glauben, die uns ein kostbares geistliches Gespräch dieser Kämpfer für das Gottesreich bewahrt hat. Aber das Volk war Volk, wie es immer ist, und verkannte die Größe seines Hirten, der ihm zu wenig Fürst und prangender Bischof war. Es sah den Mönch nicht zu Roß, nicht im Harnisch, es sah ihm nicht ins wissende Auge noch auf die frommen Hände an der Brust, sondern auf den Fuß und nannte ihn abschätzig nur den Bundschuh. Als sein Ordnungswerk glücklich im Zuge und ein geeigneter Nachfolger gefunden war, ging er im Sommer 1261 über Wien an den päpstlichen Hof nach Orvieto, um seine Enthebung zu erbitten. Befreit vom Bischofsamte, aber im Besitz der unverlierbaren Bischofswürde, verblieb er in Italien auf Wunsch des neugewählten Papstes, des gelehrten Urban IV., der ihn 1263 zum Kreuzzugprediger in den Ländern deutscher Zunge bestellte. Er zog über den Brenner, durch seine Heimatgefilde und das Mainland hinab nach Köln, um nach kurzer Rast in Nord- und Süddeutschland seinen Auftrag zu erfüllen. Aber im zerrissenen Deutschland, wo auch der Kampf der Kurie gegen den Staufer Manfred weithin verstimmte, gab es auf die Kreuzpredigt Alberts, wie auch seines großen Helfers Berthold von Regensburg, nur ein mattes Echo. Lediglich im Gehorsam opferte er zwei Jahre seines Lebens, bis ihn der Tod des Papstes von seiner Pflicht entband.

Die Jahre beugten den Greis und zwangen ihn, wenn er weitherum im Oberlande die besonderen Befugnisse seiner Bischofswürde ausübte, auf dem Karren zu fahren. So mühselig, auf üblen Straßen, reiste er im Sommer 1268 im Auftrag des Papstes bis nach Mecklenburg, um den Johannitern das angefochtene Erbe einiger Burgen und Dörfer zu erhalten. Als sein Ordensmeister ihn gar noch einmal zum Lehramt in Paris bewegen wollte, wo die Feindseligkeiten gegen die Bettelorden neu entbrannt waren, lehnte Albert ab und überließ den Kampfplatz seinem Schüler Thomas von Aquin. Er ging nach Köln zurück, aber nichts weniger als Ruhe erquickte seinen Abend. Er lehrte noch und schrieb, er reiste, er lenkte abermals die Geschicke der Stadt zum Wohle. In persönlicher Begegnung vermochte er den gefangenen Erzbischof Engelbert, dessen Zollstreit [228] mit den Grafen von Jülich den schweren religiösen Notstand eines mehrjährigen Interdikts heraufbeschworen hatte, zum Frieden und zur Sühne, rief ihn zu seiner geistlichen Pflicht zurück und vereidigte ihn auch zur künftigen Unterwerfung unter den Schiedsspruch dieses Jahres 1271. Mit seinem politischen Meisterstück fand sich Albert im Gegensatz zum anwesenden römischen Nunzius, dem Urheber des Interdikts, und entwaffnete den Mann des tötenden Buchstabens durch den apostolischen Geist, der lebendig macht. Die letzten Jahre verbrachte er in der Mühe für die Erweiterung seiner Klosterkirche und mit der Zusammenfassung und Überprüfung seines immer noch wachsenden schriftstellerischen Werks. Dazwischen rief ihn noch einmal die Sorge für Deutschland, ein andermal die Sache des Ordens in die Ferne. Rudolf von Habsburg, zum König gewählt, hatte immerhin noch gegen die Kronansprüche des Kastilianers zu kämpfen. Auf dem Konzil, das für Anfang Mai 1274 nach Lyon ausgeschrieben und zu dem Albert geladen war, sollte auch die Königsfrage verhandelt werden. Vielleicht von Rudolf selbst, der in Köln ihn besuchte, zur Vermittlung gebeten, reiste er zur Kirchenversammlung, um für den Habsburger als den Retter aus der langen Not des Reiches zu sprechen. Seine Seele war gebeugt vom frischen Schmerz um Thomas, der unterwegs nach Lyon gestorben war. Drei Jahre später noch, als die Lehre des heiligen Thomas, der Albertischen im tiefsten verwandt, von Gottesgelehrten und selbst im Orden angegriffen wurde, begab er sich, wie die Quelle aufs glaubwürdigste versichert, nach Paris und setzte sich mit dem letzten Feuer für seinen toten Schüler, im Grunde auch für seine eigene Denkarbeit ein. Ein ungeheures Leben ging zur Rüste. Sein bleibendes Zeugnis liegt uns im geschriebenen Werk vor Augen. Im Bilde eines Stromes gesehen, hat es seine tausend Krümmen, ein starkes Gefäll, das unter fremder Zufuhr aus aller Welt in Strudeln sich auch gegen sich selbst bewegt, seine wilden Strecken und seine sachten, die Dinge des Himmels und der Erde rein abspiegelnden Läufte. In Albert wohnten und drängten sich die beiden Seelen seines Volkes, der metaphysische Zug nach dem göttlichen Halt der Welt und der erdeinwärts forschende, in genauer Erfahrung sichtende Sinn für die bare Kreatur. Er las die Natur als Gottes Text wie die Bücher der Offenbarung, und auf Gottes Gedanken stieß er als Botaniker und Mineralog, als Chemiker und Physiker so sicher wie als Philosoph und Frommer. Sucht man Geister zum Vergleiche, so liegen am nächsten die Namen der Denker und Naturerkenner Parazelsus, Leibniz und Goethe; Albert aber verbleibt noch in dem geistigen All der Kirche, von der sein Geist und gar sein Herz nicht zu trennen sind. Auch nicht die Ader eines Sprunges, der auf Spannung oder Bruch seines geistlichen Lebens zu deuten wäre, ist an seinem Werk zu erkennen. Er diente seinem Volk wie nur einer, aber auch dem, was über allen Völkern ist, und durch seine Arbeit für das gemeinsame Überreich der Nationen hat er seinen deutschen Namen für immer in die Geschichte eingetragen. [229] In der Neige seiner Tage war seine Welt nur noch die Zelle, der Chor und der Klostergarten. Während schon die Sage mit

Am 15. November 1280 versammelten sich unter den Schlägen der Klosterglocke die Brüder um den Lehnstuhl, in dem Albert der Große sein Haupt als letzte Last auf die Schulter senkte.

|