|

[Bd. 4 S. 210] 6. Kapitel: Locarnofolgen, Handelsverträge, Polnische Willkür.

Gewiß waren die deutschnationalen Minister mit dem Ergebnis von Locarno nicht vollkommen einverstanden. Sie konnten es nicht sein. Sie empfanden es mit Unwillen, daß die deutschen Delegierten Luther und Stresemann die Konferenzbeschlüsse durch ihren Namenszug unter der Klausel "ne varietur" als für Deutschland bindend anerkannt hatten. Das war ursprünglich nicht der Wille der deutschnationalen Minister gewesen und entsprach nicht den Vereinbarungen innerhalb der Regierung. Die beiden Kabinettsmitglieder sollten nur zu unverbindlichen Besprechungen nach Locarno gehen. Gewiß, die Forderungen der deutschen Note vom Juli waren nicht erfüllt worden. Mit dem Verzicht auf deutsches Land im Westen konnte man sich nicht einverstanden erklären; auch genügte nicht die Auslegung des Artikels 16 der Völkerbundsakte. Desgleichen war nicht der Widerruf der Lüge von der deutschen Schuld erreicht worden, und die Rückwirkungen der Locarnoverträge auf die besetzten Gebiete waren nicht durch schriftliche Verpflichtung Englands und Frankreichs gesichert worden. Es herrschte bei den Deutschnationalen ein Gefühl des Mißtrauens und der Unsicherheit vor, das nach ihrer ganzen Auffassung und Einstellung eine gewisse Berechtigung hatte. Sollten aber alle diese Bedenken so schwerwiegender Art sein, daß man um ihretwillen die Locarnoverträge in ihrer Gesamtheit ablehnen mußte? Daß man um dieser Ablehnung willen unter Umständen die schwer erkämpfte Teilnahme an der Reichsregierung aufgeben mußte? Da eben mußte Vernunft gegen Gefühl abgewogen werden. Reichs- [212] innenminister Schiele erklärte bei einem Ministerrate am 19. Oktober, er könne schon jetzt sagen, daß er mit lautem "Ja" antworten werde, wenn es sich um die allgemeine Billigung der Arbeit der Delegation im Sinne der Richtlinien des Kabinetts handele. Auf die Meinung des Ministers Schiele kam es aber nicht an, sondern auf das zustimmende Urteil der letzten, maßgebenden Instanz, der Partei und ihrer Reichstagsfraktion. Das ist nun einmal das Schicksal der Parteiminister in parlamentarisch regierten Ländern, daß sie nicht nach eigener Überzeugung und politischer Einsicht handeln dürfen, sondern nur die Beauftragten ihrer Partei sind. Am 22. Oktober faßte das Reichskabinett unter dem Vorsitz des Reichspräsidenten von Hindenburg folgenden Beschluß:

"Das Reichskabinett hat den Bericht der deutschen Delegierten über die Ministerzusammenkunft von Locarno entgegengenommen und beschlossen, das auf der Grundlage der deutschen Note vom 20. Juli 1925 in Locarno eingeleitete Vertragswerk zu einem Abschluß zu bringen, der den Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes gerecht wird. Die Reichsregierung geht dabei von der durch die feierliche Erklärung der Außenminister Englands, Frankreichs und Belgiens begründeten festen Erwartung aus, daß die logische Auswirkung des Werkes von Locarno, besonders in den Rheinlandfragen, sich alsbald verwirkliche." Auch dieser Beschluß wurde einstimmig gefaßt, die deutschnationalen Minister waren einverstanden. Tags darauf versammelten sich die Vorsitzenden der Deutschnationalen Landesverbände in Berlin, und sie lehnten in der absoluten Mehrheit, gestützt auf die Beschlüsse der Partei in den einzelnen Teilen des Reiches, das Vertragswerk kategorisch ab. Dies war eine Überraschung, die allgemeines Aufsehen erregte; hatte doch die Reichstagsfraktion sich kurz zuvor (am 21. Oktober) dahin geäußert, die weiteren Ergebnisse in bezug auf Rückwirkungen und auf die von ihr angeregten Rückfragen über einzelne Punkte des Vertrages von Locarno abzuwarten und danach erst endgültig sich zu entscheiden. Allerdings war von der Fraktion erklärt worden, daß "in dem Ergebnis der Verhandlungen von Locarno nicht [213] die Erfüllung der Forderungen zu sehen sei, die den Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes gerecht werden" und daß die "Fraktion schon jetzt erkläre, sie werde keinem Vertrage zustimmen, der den deutschen Lebensnotwendigkeiten nicht gerecht werde und insbesondere einen Verzicht auf deutsches Land und Volk nicht ausschließe". Immerhin war dies doch noch keine apodiktische Ablehnung, sondern mehr ein aufschiebendes Abwarten, welches freilich Zeit kostete. Jetzt aber hatte, ehe diese Klärungen von oben her vorgenommen wurden, die Gesamtheit oder wenigstens die überwiegende Mehrheit der Sechsmillionenpartei durch ihre Landesverbandsvorsitzenden das Urteil von unten her formuliert und dahin abgegeben, daß die Verträge zu verwerfen seien. Das war eine kurze, scharfe Formel.

"Das Reichskabinett betrachtet es als eine selbstverständliche Pflicht, auf dem in Locarno begonnenen Wege fortzuschreiten, um dem Reichstag rechtzeitig vor dem 1. Dezember, dem Tage, der für die Unterzeichnung des in Locarno paraphierten Vertrages vorgesehen ist, ein Gesamtergebnis für die Beschlußfassung unterbreiten zu können. Aus diesen Erwägungen erachtet es das Reichskabinett für geboten, von einer Demission abzusehen und die Reichsgeschäfte weiterzuführen." – In diesen Ereignissen liegt eine gewisse Tragik. Eine große [214] Partei, die zur Mitwirkung an Deutschlands Schicksal berufen war, wurde des Zwiespaltes von Gefühl und Vernunft in ihrer Mitte nicht Herr. In den Massen war noch die Erinnerung an alte Größe und damit auch der Wille zur Opposition zu stark, um der gemäßigten, nüchtern-vernünftigen Überlegung ihrer Staatsmänner folgen zu können. Gewiß trugen die deutschnationalen Minister schließlich dem Empfinden der Wählermassen Rechnung, dennoch aber hielten sie es persönlich mit Recht für wertvoller, die vor neun Monaten schwer erkämpfte Beteiligung an der Reichsregierung nicht so leichten Kaufes wieder zu opfern. – Dafür hatte man im Lande selbst kein Verständnis, und so kam es, daß die Minister durch ihre eigene Partei gestürzt wurden, ohne daß damit auch nur der geringste Vorteil für Deutschland erreicht worden wäre. Der Parlamentarismus war allgewaltig. Ihm unterlag nicht nur die Sozialdemokratie, sondern auch jede andere Partei. Gegen die Disziplin des unpersönlichen Willens konnte nicht angekämpft werden.

"Wir sehen in dem Bestreben der deutschen Reichsregierung den Versuch, das Zusammenwirken Deutschlands mit den andern europäischen Mächten auf der Grundlage der Gleichberechtigung sicherzustellen. Gegenüber der Politik, die Poin- [215] caré gegen Deutschland betrieben hat, den fortwährenden Sanktionsdrohungen, dem Einmarsch in das Ruhrgebiet und der Bedrückung des Rheinlandes, ist es von grundlegender Bedeutung, wenn die innere Entwicklung in Deutschland, namentlich aber die Freiheit und Unabhängigkeit des Rheinlandes, vor willkürlichen Angriffen sichergestellt wird. Diesen leitenden Gesichtspunkt der Reichsregierung sollten alle Parteien ohne Unterschied ihrer innerpolitischen Einstellung vertreten. Wir müssen den zerrütteten Wohlstand Deutschlands wieder aufbauen in der Ära eines dauernden Friedens. Wir können uns nicht vom Ausland abschließen, sondern wir müssen namentlich die deutsche Wirtschaft im Verein mit dem Ausland wieder zu Kräften bringen, um dem deutschen Volke Arbeitsgelegenheit und den vermögenslos gewordenen deutschen Erwerbsschichten Existenz und die Wiedererringung ihrer früheren Stellung zu ermöglichen. Wir erachten es mit der Reichsregierung als selbstverständlich, daß ein wirklich dauernder Friedensstand sich auswirken muß in friedlichen Verhältnissen im Rheinland und in einer Änderung des dortigen Regimes, in dem Aufhören jener Zustände, die den Begriff der Freiheit illusorisch gemacht haben. Dies Dokument bewies, welche Hoffnungen vieler einsichtiger Deutscher durch den voreiligen Beschluß der Deutschnationalen Reichstagsfraktion zerstört worden waren. –

Artikel 429 Ziffer 1 des Versailler Vertrages setzte folgendes fest:

"Wenn die Bedingungen des gegenwärtigen Friedens durch Deutschland getreulich erfüllt werden, so soll die im Artikel 428 vorgesehene Besetzung nach und nach in folgender Weise eingeschränkt werden: nach Ablauf von fünf Jahren werden geräumt: der Brückenkopf von Köln und die Gebiete, die nördlich einer Linie liegen, die dem Laufe der Roer (östlicher Nebenfluß der Maas) folgt, dann der Eisenbahnlinie Jülich – Düren – Euskirchen – Rheinbach, ferner der Route von Rheinbach nach Sinzig, die den Rhein beim Einfluß der Ahr trifft, wobei die vorhin genannten Straßen, Eisenbahnen und Orte außerhalb der besagten Räumungszone bleiben." Am 10. Januar 1925 hätte also die Kölner Zone geräumt werden müssen, jedoch die Botschafterkonferenz ließ die Räumung nicht durchführen, da die Interalliierte Militärkontrollkommission ihr berichtet hatte, Deutschland habe die ihm auferlegten Entwaffnungsbestimmungen nicht restlos erfüllt. Der Widerspruch, den die Regierung Marx hiergegen erhob, [217] blieb unbeachtet. Die Westmächte betrachteten den Streit um die Räumung Kölns als ein willkommenes Mittel, um auf das Deutsche Reich einen Druck sowohl in der Entwaffnungsfrage wie auch in der Politik der Sicherheit ausüben zu können. Sie verknüpften die beiden Angelegenheiten aufs engste, indem sie sich sagten, Deutschland, das ein großes Interesse an der Erhaltung des Rheinlandes bewies, werde alle ihre Wünsche erfüllen, um möglichst schnell die Bevölkerung der Kölner Zone von der fremden Besatzung zu befreien. Man warf den Deutschen vor, sie hätten entgegen Artikel 160 den Großen Generalstab der Armee in anderer Form wiederhergestellt, sie hätten in Verletzung des Artikels 174 Freiwillige auf kurze Zeit eingestellt und ausgebildet, sie hätten die in Artikel 168 geforderte Umstellung der Fabriken für Herstellung von Kriegsmaterial bei weitem noch nicht durchgeführt, sie besäßen trotz der Artikel 164 bis 169 überzählige Bestände jeder Art militärischer Ausrüstung, auch seien bedeutende unerlaubte Vorräte an Kriegsmaterial entdeckt worden, die Umorganisation der staatlichen Polizei sei noch nicht begonnen worden, obwohl diese durch Artikel 162 und die Konferenz von Boulogne vom 19. Juni 1920 gefordert worden sei, desgleichen seien gegen Artikel 211 von der deutschen Regierung bei weitem noch nicht alle gesetzgeberischen und Verwaltungsmaßnahmen getroffen worden. Die Beanstandungen der Botschafterkonferenz waren sehr allgemeiner Art. Die Militärkontrollkommission überreichte ihren Spezialbericht am 25. Januar, und endlich, nach fünf Monaten, am 5. Juni 1925, wurde die deutsche Regierung im besonderen über die Forderungen der interalliierten Mächte unterrichtet. Es handelte sich im großen ganzen um unbedeutende Einzelheiten, die in keiner Weise das Ergebnis der tatsächlichen Entwaffnung Deutschlands beeinträchtigten, sondern klar bewiesen, daß die Westmächte Köln als politisches Druckmittel gegenüber Deutschland benutzten, was ja Herriot geradezu ausgesprochen hatte.

Deutschland sah davon ab, durch eine Antwort die unfruchtbare Diskussion über dieses Thema zu verlängern. Die Westmächte gingen auf den Vorschlag ein, den die deutschen Minister in Locarno machten, durch persönliche Verhandlungen die Streitpunkte zu klären. General von Pawels vom Reichswehrministerium wurde beauftragt, mit der Kontrollkommission und der Botschafterkonferenz zu verhandeln. Er führte einen zähen Kampf gegen die französischen Forderungen und für die Durchsetzung der deutschen Notwendigkeiten. Besonders beharrlich bestanden die Alliierten auf ihrer Forderung, daß die Polizei ihres militärischen Charakters entkleidet und Verbände jeder Art verhindert werden sollten, sich mit militärischen Dingen zu befassen und Verbindungen mit der Reichswehr zu unterhalten. Andererseits lehnte Deutschland die Umwandlung des Großen Generalstabes wegen "moralischer Schwierigkeiten" ab und erreichte, daß [219] die schweren Geschütze der Festung Königsberg bewegliche Lafetten erhielten, denn man könne sie aus technischen Gründen nicht entbehren. Eine Kürzung der Vollmachten des Generals von Seeckt wurde von deutscher Seite zugesagt; bezüglich der Polizei aber erklärten die Deutschen, die gegenwärtige Organisation sei unentbehrlich; angesichts etwaiger kommunistischer Unruhen brauche man junge Mannschaften, und aus diesem Grunde würden die Verpflichtungen nur auf zwölf Jahre festgesetzt. Schließlich kam ein Kompromiß zustande, der ein teilweises Nachgeben beider Seiten in den zur Verhandlung stehenden Fragen zur Folge hatte. Die deutsche Regierung verpflichtete sich, noch gewisse Forderungen zu erfüllen. Mitte November waren die Verhandlungen beendet. Briand teilte der deutschen Regierung mit, die in der Botschafterkonferenz vertretenen alliierten Regierungen hätten beschlossen, "unter diesen Umständen und ohne abzuwarten, daß diese Durchführung ganz beendet ist", zur Räumung der ersten rheinischen Besatzungszone, der sogenannten Kölner Zone, zu schreiten. Am 31. Januar 1926, spätestens am 20. Februar, sollten alle Truppen aus diesem Gebiete zurückgezogen sein.

"Indem sie so den Beginn der Räumung mit der Unterzeichnung der Verträge von Locarno zusammenfallen läßt, bekundet die Botschafterkonferenz das Vertrauen der in ihr vertretenen Regierungen, daß diese Unterzeichnung eine neue Periode in ihren Beziehungen zu Deutschland einleiten wird." Auch die Kontrollkommission, deren Stärke schon jetzt erheblich vermindert werden könne, werde vollständig zurückgezogen werden, sobald sie die von ihr noch zu erfüllende Aufgabe habe in die Wege leiten können. Briand mußte von den chauvinistischen Kreisen Frankreichs schwere Angriffe aushalten, daß er sich nur mit einer scheinbaren Nachgiebigkeit Deutschlands begnügt habe. Dies werde jederzeit in der Lage sein, unter anderen Namen und Formen die alten Verhältnisse wiederherzustellen.

Hing auch die Räumung der Kölner Zone rechtlich nicht unmittelbar mit den durch die Locarnoverträge bedingten "Rückwirkungen" zusammen, so wurde sie doch ohne Zweifel durch die Sicherheitsverhandlungen beschleunigt und war insofern eine ursächliche Folge von diesen. Die deutsche Regierung hat stets die rechtlich begründete Auffassung vertreten, daß sie von Rechts wegen die Räumung Kölns zu verlangen habe, ohne daß sie in irgendeiner Weise in Wechselbeziehung zu den Verhandlungen über die Sicherheit gebracht würde. Formell haben die Alliierten dies auch nicht getan, um so mehr aber tatsächlich durch die Winkelzüge ihrer Politik, so daß die [221=Tabelle] [222] schließliche Freigabe der widerrechtlich besetzt gehaltenen Nordzone als Ausstrahlung des gesamten Locarnokomplexes zu betrachten ist. Der aus dem Versailler Vertrag sich herleitende Geist der Unnachgiebigkeit und Feindschaft, welcher das gute Recht der Deutschen, das Ende der Besatzung in der Nordzone im Januar 1925 zu verlangen, mit Füßen getreten hatte, mußte schließlich dem Willen der Verständigung und Befriedung weichen. Wie kann der Schwache vom Starken verlangen, daß er sich dem Rechte fügt, wenn das Gleichgewicht der Kräfte nicht nur materiell, sondern auch moralisch zerstört ist? Erst durch die Herstellung gegenseitig bindender internationaler Verpflichtungen in Locarno konnte das von Anbeginn bestehende Recht des Schwächeren wieder sittliche Kraft erlangen. Die Befreiung Kölns war keine politische und juristische, sondern eine moralische Folge der Verhandlungen von Locarno.

Gewiß war schon nach den Londoner Verhandlungen im [223] Sommer 1924 eine fühlbare Entspannung der Lage durch den Abbau jener wilden Zwangsgewalt eingetreten, die im Januar 1923 durch den Einfall der Franzosen ins Ruhrgebiet entfaltet worden war. War aber damit all jene Bedrückung und Unsicherheit von dem einzelnen Bewohner genommen worden, jene diktatorische Herrschaft über Geist und Körper, die ohne Gnade jede Äußerung deutscher Gesinnung als Verbrechen verfolgte und bestrafte? Besonders die Franzosen legten noch lange nach London einen weit über das politische Maß hinausgehenden Haß gegen die Deutschen an den Tag, und sie waren durch ihre Delegierten in der Lage, die deutsche Bevölkerung zu bespitzeln und stets neue Opfer für ihre Grausamkeiten zu entdecken. Haussuchungen, Verhaftungen, Quälereien in Untersuchungs- und Strafgefängnissen waren an der Tagesordnung. Rücksichtslos und brutal ging die Militärpolizei mit den Verhafteten um, legte sie in Ketten, warf sie in Kastenwagen wie ein Stück Vieh, peitschte sie blutig, bis sie zusammenbrachen. [Scriptorium merkt an: diese Art der menschenunwürdigen Behandlung deutscher Gefangener durch die Franzosen war bereits im Weltkrieg selbst, sowie in den gleich darauf folgenden Jahren gang und gäbe. Hinschlachtung von unverwundeten Gefangenen, Verstümmelung und Ermordung von Verwundeten, Beraubung Gefangener, gewohnheitsgemäße Mi▀achtung des internationalen Roten Kreuzes, ja sogar Schändung deutscher Leichen: lesen Sie es hier nach!]

"Ich wurde am 10. Juni dieses Jahres (1925) am Mittwoch vor dem Fronleichnamstage vormittags gegen 10 Uhr verhaftet und mit meinem Vater zusammengefesselt in das Militärgefängnis nach Landau – auf stundenlanger heißer und staubiger Landstraße – abgeführt. Es war etwa ein Uhr, als wir in Landau ankamen. Ich wurde sofort in eine Einzelzelle im zweiten Stock eingesperrt. Als ich daheim verhaftet wurde, hatte ich nur etwas Kaffee getrunken. Ich bekam an diesem Tage nichts mehr zu essen, bis zum Abend gegen fünf Uhr, da erschien der Wärter, genannt Sergeant, sein Familienname ist mir leider nicht bekannt geworden. Die Gefangenen nannten ihn nur den 'Blauen' wegen seiner blauen Gesichtsfarbe, die er infolge seiner fast ständigen Betrunkenheit hatte. Er [224] schrie mich sofort an, weil ich keine militärische Ehrenbezeugung vor ihm machte – ich wußte als Zivilist nicht, daß das von den Gefangenen verlangt war, ich erfuhr es erst später durch andere deutsche Gefangene durch das Türloch –, ging auf mich zu, packte mich bei den Haaren, schleppte mich an den Haaren durch die Tür auf den Gang und versetzte mir einen Fausthieb ins Genick. Weil ich die Ehrenbezeugung nicht gemacht hatte, bekam ich auch sechs Tage schmale Kost. Besonders schlimm und grauenhaft war es, daß niemand davor sicher war, eines Tages von französischen Gendarmen ins Gefängnis abgeführt zu werden. Zahlreiche Unschuldige traf das Schicksal. Ein anderer Gefangener bestätigte die Zustände im Landauer Gefängnis.

"Die Lage der dortigen Gefangenen – es waren nach meinen Erkundigungen überwiegend Untersuchungsgefangene – muß ich in zweifacher Hinsicht als ganz besonders traurig bezeichnen. Eine Hungerverpflegung sowie Furcht vor willkürlicher Bestrafung halten die Gefan- [226] genen in einer verzweifelten Stimmung." Er schildert die Verpflegung in derselben Weise wie Morio. Die Brotration betrage täglich 140 Gramm!

"Wie mir von Gefangenen erzählt wurde, erhielten sie die Lebensmittel, die jeden Freitag von Angehörigen abgegeben werden durften, oft nur zum Teil oder gar nicht ausgeliefert, da die Wache die Gaben der Angehörigen willkürlich nur zum Teil oder gar nicht zur Weiterleitung an die Gefangenen annahm." Dazu kam eine maßlose Furcht vor Strafen. So nahmen die Gefangenen stramm hinter der verschlossenen Tür Aufstellung, wenn sich der marokkanische Sergeant nur der Tür näherte, um sie zu öffnen. Dies war nötig, um nicht mit Hungerarrest bestraft zu werden! Denn der Hungerdunkelarrest, der in der Entziehung der Suppe sowie der halben Brotration bestand, wurde bei dem geringsten Anlaß verhängt. So erhielt ein Gefangener diese Strafe, weil der Sergeant auf dem Fußboden einen Strohhalm von einem Zentimeter Länge entdeckt hatte!

"Ich bin nach meinen Eindrücken nicht im geringsten überrascht, daß der jüngst ins Landauer Militärgefängnis eingelieferte Peter Lauth aus Ranschbach in der Verzweiflung seinem Leben ein Ende gemacht hat, denn Verzweiflung ist die Grundstimmung der Landauer Gefangenen, die keine Möglichkeiten haben, ihre Lage irgendwie zu verbessern. Bei der Beurteilung dieser Zustände möchte ich ganz besonders darauf hinweisen, daß es sich fast ausschließlich um Untersuchungsgefangene handelt." Diesem unglücklichen Peter Lauth aus Ranschbach wurde der Besuch seines Seelsorgers, den er wünschte, rundweg abgeschlagen. In seiner Einsamkeit verzweifelte er an Familie und Vaterland, während seine Angehörigen, die Einlaß zu ihm begehrten, vor dem Tore von der Gefängnispolizei mit höhnischem Lächeln abgewiesen und mit ihren Liebesgaben nach Hause geschickt wurden. Auf den Steinfliesen der Zelle liegend, schrieb der Unglückliche seine Briefe, grüßte Frau und Tochter, sprach von seinem Gottvertrauen, das ihn, den Unschuldigen, stärke, wie er auch seine Angehörigen und Verwandten bitte, sie möchten seiner im Gebete gedenken wie er auch fleißig für sie den Rosenkranz bete. Doch die Kraft seiner [227] Seele war durch tausend Qualen aufgezehrt, er taumelte in die Nacht der Verzweiflung und legte Hand an sich selbst. Viele Hunderte von unglücklichen Deutschen, Angehörige einer großen und wertvollen Kulturnation, schmachteten in so unwürdiger französischer Gefangenschaft, die sie geradezu vernichtete oder günstigstenfalls körperlich und seelisch zusammenbrechen ließ. Weil sie sich zu ihrem deutschen Vaterlande bekannten, ihre Kraft und Leidenschaft in seinen Dienst stellten, wurden sie dem maßlos bestialischen Hasse der Angehörigen einer Nation geopfert, die sich mit Überhebung als die "große Nation" bezeichnete.

Im September 1925 erhielt der Bürgermeister von Alzey vom Militärgericht Mainz sechs Monate Gefängnis, weil das Bürgermeisteramt den Wert eines von einem französischen Soldaten gewaltsam entfernten Türschlosses auf 15, statt auf 5 Mark angegeben hatte! In Bonn verurteilte das französische Kriegsgericht am 29. Oktober 1925 den Kapellmeister eines Rheindampfers zu 3 Jahren Gefängnis und 2000 Mark Geldstrafe, weil die Musikkapelle des Dampfers beim Verlassen der Stadt Koblenz die deutsche Nationalhymne spielte! Das französische Kriegsgericht in Trier verurteilte am 21. Oktober 1925 eine Deutsche in Trier, [228] die unter den Schikanen der Ehefrau eines bei ihr einquartierten Franzosen unendlich zu leiden und sich deswegen beschwert hatte, zu 6 Monaten Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe; das Urteil wurde folgendermaßen begründet: "Die Angeklagte hat mitzuhelfen, an Frankreich die Reparationen zu leisten, die Deutschland bisher nicht bezahlt hat. Jede Schwäche ist unangebracht, sonst wird das Prestige der französischen Armee leiden!" (Nach Südd. Monatshefte a.a.O.)

Zahlreiche, sehr zahlreiche unwissende Deutsche fielen den Werbern in die Hände, die teilweise sogar selbst Deutsche waren. Die deutsche Not und die deutschen Aufstände wurden für viele Deutsche zum Anlaß, ihrem Vaterlande den Rücken zu kehren. Viele Arbeitslose und Berufslose, vor allem ehemalige Offiziere, durch den Verlust Oberschlesiens brotlos gewordene Bergleute, Spartakisten und Kommunisten, denen infolge der Teilnahme an Aufständen der Boden unter den Füßen zu heiß geworden war, Separatisten, im französischen Spionagedienst stehende Deutsche, welche Bestrafung fürchteten, ließen sich anwerben. Oft auch gingen die Agenten gewalttätig vor, indem sie von einsamer Straße weg junge Leute im Auto entführten, oder sie bedienten sich der List und Tücke, indem sie ihre Opfer berauscht machten und dann ihre Unterschrift forderten. Im Mai 1925 führte das rührige Eus- [229] kirchener Sammellager jeden Donnerstag etwa 30 Geworbene über Trier – Perl – Sierk nach Metz ab. Ein besonderer Andrang zur Fremdenlegion zeigte sich in den Jahren 1925 und 1926. Im Jahre 1925 sollen 70 Prozent aller Fremdenlegionäre Deutsche gewesen sein. Dieser erschreckende Zulauf zu jener entsetzlichen und kulturunwürdigen Einrichtung veranlaßte das Preußische Ministerium für Handel und Gewerbe am 23. April 1925, zu verordnen, daß in Fach- und Fortbildungsschulen, in den Arbeitsnachweisen und Berufsberatungsstellen in regelmäßigen Zwischenräumen und bei jeder Gelegenheit dringend vor der Fremdenlegion gewarnt werden sollte. Auch die Reichswehrsoldaten und Polizeibeamten sollten über das Wesen dieser Truppe unterrichtet werden, Aufklärungsschriften sollten verteilt werden. Ein Erfolg dieser Aufklärungsarbeit ließ sich allerdings nicht erkennen. Eine ganz besonders skandalöse Tätigkeit entfaltete die Werbestelle zu Saarbrücken im Saargebiet. Trotzdem nach dem Strafgesetzbuch für das Saargebiet jeder bestraft werden soll, der Einwohner des Saargebiets zum Heeresdienst einer fremden Macht pressen will, konnten die Werber für die Fremdenlegion unbehelligt von der Regierungskommission ihr dunkles Handwerk treiben. In den Städten und Dörfern, in den Bergwerken und Fabriken tauchten die Werber auf und schleppten ihre Opfer zur Zentralstelle, zum Vertreter des französischen Auswärtigen Amtes in der Bergwerksdirektion zu Saarbrücken. Ja sogar Minderjährige wurden zum Dienst für die Legion geworben. Am 10. Januar 1925 sandten die Landesratsfraktionen der Deutsch-Saarländischen Volkspartei und der Zentrumspartei eine Eingabe an den Völkerbund, in der es hieß:

"Die Werber der französischen Fremdenlegion entführen Minderjährige aus dem Saargebiet, ohne daß die sonst glänzend orientierte Oberste Polizeiverwaltung eingreift. Es macht den Eindruck, als ob die Gesetze nur gegen die Saarländer, nicht aber zu ihrem Schutze da sind. Es rührt sich keine Hand in den dem Herrn Präsidenten Rault unterstehenden Abteilungen des Innern und Äußeren, um die nach Afrika verschleppten, unglücklichen minderjährigen Fremdenlegionäre [230] in ihre Saarheimat zurückzuführen." In einem beigefügten Verzeichnis wurden die Namen von 38 Verschleppten mitgeteilt, unter denen sich – nach einer Angabe in der Landesratssitzung vom 5. Februar – allein 14 Minderjährige befanden. Bis zum Juli 1925 erhielt man Kunde, daß 12 jüngere Saardeutsche gefallen waren. – Was nützten Proteste der Zeitungen und Eingaben an die Saarregierung und den Völkerbund, die Werber setzten ungestört ihre Tätigkeit fort und kehrten sich nicht an das jugendliche Alter der Verschleppten! (Vgl. Süddeutsche Monatshefte XXIII, 12. September 1926.) – So ward das unter französischer Gewalt stehende deutsche Volk der Saar und des Rheins nicht nur in seiner Gesamtheit gequält durch eine brutale Knebelung der Gewissen und der persönlichen Freiheit, sondern auch durch eine grausame Justiz und durch die Häscher der Fremdenlegion. Erst die zusammenfassende Betrachtung all dieser Momente mag die ganze Schwere des grauenhaften Loses erkennen lassen, welches jene Deutschen betroffen hatte. –

Nach der Rückkehr Dr. Luthers und Dr. Stresemanns begannen am 20. Oktober in der Reichskanzlei zwischen Reichsregierung und Vertretern der besetzten Gebiete Beratungen. In bewegten Worten schilderten die Rheinländer ihre Sorgen und Qualen und Forderungen, indem sie gleichzeitig betonten, daß das Rheinland keinerlei Vorteil auf Kosten allgemeiner deutscher Interessen anstrebe. Jedoch werde mit Nachdruck gefordert, daß alsbald in dem gesamten besetzten Gebiete Maßnahmen der Besatzungsmächte zeigen mögen, welche die in Locarno feierlich abgegebenen Erklärungen der Außenminister von England, Belgien und Frankreich folgerichtig in die Tat umsetzen. Die deutschen Forderungen erstreckten sich auf folgende Hauptpunkte: zunächst Beseitigung des Delegiertensystems. Nur dadurch könne Artikel 5 des Rheinlandabkommens wieder Geltung erhalten, der bestimmt, daß die Zivilverwaltung der Provinzen, Regierungsbezirke, Stadtkreise, Landkreise und Gemeinden in der Hand der deutschen Behörden bleiben solle. Diese Delegierten hätten sich vielfach Rechte angeeignet, für die es gar keine Grundlage gab. Aber auch das Ordonnanzensystem müsse einer dringenden Revision unterzogen werden. Über 300 Ordonnanzen seien in Kraft gesetzt [232] worden, welche die Delegierten mit unberechtigten Machtbefugnissen ausstatteten und den Kriegsgerichten mit ihrer weitreichenden Gerichtsbarkeit es erleichterten, drakonische Urteile zu fällen. Auch Abbau der Kriegsgerichte wurde verlangt, denn sie seien eine sehr schwere seelische Belastung der Rheinländer. Jedoch die fühlbarste Erleichterung werde das Rheinland verspüren auf allen Gebieten des öffentlichen und privaten Lebens, wenn die Zahl der Besatzungstruppen verringert würde. Am 16. November, zugleich mit der Nachricht von der bevorstehenden Räumung Kölns, teilte die Botschafterkonferenz der deutschen Regierung mit, die an der Rheinlandbesetzung beteiligten Mächte seien entschlossen, hinsichtlich dieser Besetzung Erleichterungen eintreten zu lassen. Man sei bereit, einen neuen Reichskommissar in den besetzten Gebieten zuzulassen, nachdem diese Stellung nach dem Ruhreinmarsch aufgehoben worden war. Weitgehende Amnestiemaßnahmen auf Gegenseitigkeit sollten getroffen werden. Die Rheinlandkommission arbeite einen umfassenden Reformplan aus, der ein doppeltes Ziel habe: Herabsetzung der Stärke der Besatzungstruppen und Wiederherstellung der deutschen Verwaltung. Die Verminderung der Besatzungstruppen, die annähernd auf normale Stärke herabgesetzt werden sollen, werde zur Folge haben, daß ein Teil der öffentlichen Gebäude, Wohnungen und Grundstücke, die bisher für die Besatzungstruppen und ‑behörden verwendet worden seien, den deutschen Behörden und der Bevölkerung zurückgegeben werden könne. Das System der Delegierten, "denen bisher die Verbindung zwischen den Besatzungstruppen und den deutschen Behörden oblag" (!), werde beseitigt werden. Man werde Anordnungen treffen, um auf die deutsche Gerichtsbarkeit bestimmte Gruppen von Fällen zu übertragen, die gegenwärtig zur Zuständigkeit der Militärgerichtsbarkeit gehörten. Endlich wolle man auch die geltenden Ordonnanzen im gleichen Geiste des Vertrauens und der Entspannung einer Revision unterziehen.

"Die an der Besatzung beteiligten Regierungen bekunden auf diese Weise ihren Wunsch, im Rheinland eine sehr liberale Politik zur Anwendung zu bringen. [233] Sie haben zu dem guten Willen sowie zu der Mitarbeit der deutschen Behörden und der deutschen Bevölkerung das Vertrauen, daß sie die Aufgabe der Besatzungsbehörden hinsichtlich der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit und der Bedürfnisse der Truppen erleichtern werden." Diesem Beschluß der Botschafterkonferenz fügte die deutsche Regierung ein amtliches Kommentar bei, welches für die Öffentlichkeit als Erläuterung dienen und zugleich die deutschen Forderungen dartun sollte. Die Stärke der Besatzungstruppen in der zweiten und dritten Zone solle auf ein Maß herabgesetzt werden, daß sie künftig ungefähr dem normalen Stande, das heißt ungefähr der Stärke der deutschen Truppen entspreche, die dort im Jahre 1914 vor Ausbruch des Krieges in Garnison standen. Dies waren etwa 50 000 Mann, während der tatsächliche Bestand der Besatzungstruppen im November 1925 85 000 Mann war. Die Quartierlasten der Bevölkerung sollten dadurch verringert werden, daß die beschlagnahmten Schulen und Sportplätze und alle diejenigen Privatwohnungen freigegeben würden, die für die Besatzungstruppen nicht unbedingt benötigt würden. Das System der Delegierten werde restlos beseitigt werden. Das gesamte Ordonnanzensystem werde einer radikalen Revision unterzogen werden. Die Ordonnanzen würden größtenteils aufgehoben oder gemildert. Von den bisher erlassenen 307 Ordonnanzen werde künftig nur ein geringer Bruchteil übrigbleiben. Jede Einmischung in die deutsche Verwaltung werde künftig fortfallen. Der Abbau der Ordonnanzen werde automatisch zu einer starken Einschränkung der Militärgerichtsbarkeit führen, da diese die Zuständigkeit für alle Verstöße gegen die Ordonnanzen in Anspruch nahm. Darüber hinaus werde der Umfang der Militärgerichtsbarkeit noch dadurch vermindert, daß ganze Kategorien von Fällen auf die deutsche Gerichtsbarkeit übertragen würden. Die Verhandlungen über die beschleunigte Durchführung der Reform des Besatzungsregimes würden sofort von dem neubestellten Reichskommissar für die besetzten Gebiete mit der Rheinland-Kommission aufgenommen werden. [234] Dieser am 12. November neu ernannte Reichskommissar war Dr. Freiherr Langwerth von Simmern, ein geborener Rheinländer, der sich unverzüglich mit der Rheinlandkommission in Verbindung setzte. Diese übergab bereits am 18. November der Öffentlichkeit ein Manifest, worin sie ihren Reformplan auseinandersetzte, der sich "mit dem Versailler Vertrag, dem Rheinlandabkommen und den Erfordernissen der Besatzung im Rahmen der allgemeinen Entscheidungen der alliierten Regierungen vereinbaren" ließe. Dies Programm sah vor: Wiedereinsetzung des Reichskommissars, Herabsetzung der Truppen, Abschaffung des Delegiertensystems mit Wirkung vom 1. Dezember, Revision der Ordonnanzen, Wiederherstellung der deutschen Gesetzgebungshoheit, ebenso der Verwaltungshoheit und der Justizhoheit. Durch die Aufhebung des Delegiertensystems wurde auch die bürgerliche und Pressefreiheit wiederhergestellt, da bisher jeder Oberdelegierte das Recht hatte, eine Zeitung zu verbieten.

Die Gesetze des Reiches und der Staaten und allgemeine deutsche Verordnungen treten auch im besetzten Gebiete künftig ohne Aufschub in Kraft. Sie können allerdings nachher von der Rheinlandkommission wieder suspendiert oder aufgehoben werden, wenn das Interesse der Besatzungstruppen es verlangt. Der Bestätigung durch die Rheinlandkommission unterliegen auch fernerhin folgende Kategorien deutscher Beamter: Oberpräsident, Regierungspräsidenten, Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister der Garnisonstädte; die Ersten Staatsanwälte bei Oberlandesgerichten und Landgerichten; Polizeibeamte vom Kommissar an aufwärts; Gendarmerieoffiziere; Zollbeamte vom Direktor eines Hauptzollamts an aufwärts; Gefängnisdirektoren; Postbeamte vom Oberpostdirektor und Telegraphendirektor an aufwärts, in Garnisonstädten auch Postdirektoren; Oberbeamte der Reichsvermögensverwaltung. Allerdings wurde als "Fortschritt" zu- [235] gestanden, daß auf den Einreichungsformularen nicht mehr nach Religion und Herkunft der Familien gefragt werden soll. Die Höchststrafe für Zuwiderhandlungen gegen Verordnungen der Rheinlandkommission wird von drei Jahren auf ein Jahr herabgesetzt, desgleichen die Höchststrafe für Zugehörigkeit zu einem verbotenen Verein oder wegen Teilnahme an einer aufgelösten Versammlung von fünf Jahren auf ein Jahr. Personalausweise sollen auch künftig erforderlich sein, aber ihr Fehlen soll nicht mehr "zu gerichtlicher Verfolgung Anlaß geben, wenn der Betroffene sich mit plausiblen Gründen rechtfertigen oder entschuldigen kann". Politische Versammlungen sind künftig nur noch in Garnisonstädten anmeldepflichtig, und zwar 48 Stunden vorher. Die Verpflichtung, das Beflaggen anzumelden sowie das Recht der Besatzungsbehörde, das Beflaggen zu verbieten oder in bestimmter Weise zu regeln, wird aufgehoben. Das Anschaffen von Rundfunkgerät wird grundsätzlich gestattet. Die Postzensur wird aufgehoben. Die Ordonnanz 308 entsprach aber nicht den deutschen Erwartungen. Bei der Zulassung deutscher Beamter zeigte die Rheinlandkommission weniger Zurückhaltung als bei der Zulassung deutscher Gesetze. Das ihr nach dem Rheinlandabkommen zustehende Absetzungsrecht genügte der Kommission nicht. Mit Recht sahen die Deutschen in diesem Verhalten noch keine Rückkehr zu den 1920 geschaffenen völkerrechtlichen Grundsätzen. Auch verstimmte es, daß die Strafhöhe von einem Jahr Gefängnis bei Übertretung von Ordonnanzen nicht milder gestaltet wurde als vor dem Ruhreinbruch. Man bezeichnete die Meldepflicht für politische Versammlungen in Garnisonstädten als eine "noch reichlich reaktionäre" Maßnahme. In normalen Zeiten könne doch einer Besatzung von politischen Versammlungen keine Gefahr drohen. Die Rheinlandkommission habe mit ihrer Reformordonnanz 308 zwar den richtigen Weg eingeschlagen, sie gehe aber nur zögernd darauf vorwärts. "Wir wollen ihre Leistung anerkennen, müssen aber in der Ära von Locarno von ihr noch viel mehr verlangen", schrieb der offiziöse deutsche Heimatdienst am 1. Dezember 1925.

Nachdem die Rheinlandkommission den neuen Reichskommissar Freiherrn Langwerth von Simmern am 28. November bestätigt hatte, führte sie gemeinsam mit ihm das neue Besatzungsregime durch. Durch die Ordonnanz 309 vom 17. August 1926 hob die Rheinlandkommission auch endlich auf starken deutschen Druck hin das Verbot für deutsche Flieger auf, das besetzte Gebiet zu überfliegen. Die bisher für die besetzten Gebiete suspendierten deutschen Gesetze über Luftfahrt wurden zugelassen. Allerdings wurde zum Überfliegen, auch für den Segelflug, und die Errichtung von Flugplätzen die vorherige Genehmigung der Rheinlandkommission gefordert. Freiballonfahrten waren ohne besondere Erlaubnis gestattet. Doch war der Transport von Waffen in Flugzeugen verboten; auch durften militärische Landungsplätze nur im äußersten Notfall angeflogen werden. Es hatte doch noch fast drei Vierteljahre gedauert, bis die Rheinlandkommission zu der Überzeugung durchgedrungen war, daß die deutschen Flugzeuge den Besatzungstruppen nicht gefährlich werden konnten. Endlich wurden auch am 10. September 1926 durch Unterzeichnung eines Abkommens in Koblenz die seit September 1924 mit Unterbrechungen zwischen der Rheinlandkommission und den deutschen Behörden geführten Amnestieverhandlungen zum Abschluß gebracht. Binnen zwei Wochen lieferten die alliierten Behörden und die Besatzungsbehörden den [238] deutschen Behörden alle diejenigen Deutschen aus, die wegen Straftaten des gemeinen Rechts oder der Spionage in den Gefängnissen der besetzten Gebiete inhaftiert waren. Es handelte sich um Delikte, die im Ruhrgebiet, in den Brückenköpfen Duisburg-Ruhrort und Düsseldorf und in der Kölner Zone begangen worden waren. Die Amnestie erstreckte sich nicht auf Personen, die Verbrechen gegen das menschliche Leben mit Todeserfolg begangen hatten. Infolge dieses Koblenzer Abkommens stellte das berüchtigte französische Militärgericht Landau sämtliche bis zum 17. September, dem Tage der Verkündigung des Abkommens, eingeleiteten Strafverfahren am 29. September ein. Hand in Hand hiermit ging eine weitere Aufhebung von Ausweisungsbefehlen. So durften am 22. September 29 Beamte höherer Kategorien wieder zurückkehren, während die Rheinlandkommission 23 Beamten, deren Ausweisung bereits früher zurückgenommen worden war, die Erlaubnis zur Wiederaufnahme ihrer Amtstätigkeit gab. Aber die maßgebende Stelle, die Rheinlandkommission und der Reichskommissar, konnte nicht verhindern, daß es hin und wieder zu Zusammenstößen zwischen der Bevölkerung und der Besatzung kam. Immer noch wurden Fälle bekannt, in denen sich französische Soldaten Übergriffe und Belästigungen gegen deutsche Mädchen und Frauen erlaubten, die von den Deutschen nicht ruhig hingenommen wurden. Auch das herausfordernde Verhalten französischer Offiziere rief Streit und Bluttat hervor. In der Nacht zum 27. September 1926 erschoß in Germersheim der französische Leutnant Rouzier ohne jede Ursache einen unbewaffneten Deutschen und verletzte zwei andere schwer. Dabei kam es zu einer Karambolage, über die das sattsam bekannte französische Militärgericht Landau Urteil zu finden hatte. Es fand auch das Urteil drei Tage vor Weihnachten: Leutnant Rouzier wurde in allen Stücken freigesprochen, dagegen erhielten die sechs deutschen Angeklagten insgesamt 5¾ Jahre Gefängnis. Die beiderseitigen Regierungen hatten aber keine Lust, ihr mühsam hergestelltes Einvernehmen durch untergeordnete Organe stören zu lassen. Auf deutschen Protest hin beeilte sich der [239] französische Staatspräsident, am ersten Weihnachtsfeiertage die Verurteilten zu begnadigen.

In den sechs Jahren von 1919 bis 1924 hatte die deutsche Regierung sechs Handelsverträge geschlossen: einen Wirtschaftsvertrag mit der Tschechoslowakei am 29. Juni 1920, einen Handelsvertrag mit Südslawien am 4./5. Dezember 1921, den Rapallovertrag mit Sowjetrußland vom 16. April 1922, der durch Vertrag vom 5. November 1922 auf eine Reihe anderer Sowjetrepubliken ausgedehnt wurde, den Handelsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika vom 8. Dezember 1923. Dies war ein Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrag mit Meistbegünstigungsklausel. Ausgenommen von der Meistbegünstigung waren jedoch Vergünstigungen, welche die Vereinigten Staaten ihren Handels- und Schutzgebieten, der Panamazone und Kuba gewährten. Der [241] Vertrag trat erst am 14. Oktober 1925 in Kraft. Ferner kam am 3. Juli 1924 ein Handelsvertrag mit Griechenland zustande, dem am 15. Mai 1925 ein Ergänzungsabkommen folgte. Schließlich ist noch der Handelsvertrag mit Spanien zu erwähnen, der am 25. Juli 1924 in Madrid unterzeichnet, aber schon am 18. Juli 1925 zum 16. Oktober dieses Jahres von Deutschland wieder gekündigt wurde. Man hatte nämlich von deutscher Seite der Einfuhr spanischer Weine zu viel Vorteile eingeräumt, die den deutschen Winzern beträchtlichen Schaden zufügten. Dafür hatte Spanien den aus der Inflationszeit stammenden Valutazuschlag fallen lassen. Einem nach der Kündigung drohenden Zollkrieg bereitete das am 18. November 1925 auf sechs Monate abgeschlossene Handelsprovisorium ein schnelles Ende. Spanien hob seine Einfuhrverbote und Zollzuschläge auf und erklärte außerdem seine Bereitschaft, die deutschen Waren zum Minimaltarif des spanischen Zolltarifs zu verzollen. Dafür setzte Deutschland eine Reihe von Zöllen auf spanische Früchte wie Apfelsinen, Trauben und Bananen herab. Immerhin hatte der spanische Handelsvertrag ein trauriges Nachspiel. Die deutschen Winzer, deren Lage ohnehin keine günstige war, erblickten in ihm geradezu einen Verrat der deutschen Regierung an den deutschen Weinbauern. In ihrem Groll strömten am 25. Februar 1926 mehrere tausend Winzer des Moselgebietes in Berncastel zusammen und veranstalteten vor dem dortigen Finanzamt eine große Kundgebung, die damit endete, daß man das Amt stürmte und demolierte und zahlreiche Akten durch Feuer vernichtete. Diese Art der Selbsthilfe trug zwar den Moselwinzern schwere Strafen ein, doch wurden sie Ende September 1926 begnadigt. Da ja nun Deutschlands Verpflichtung zur Meistbegünstigung ohne Gegenseitigkeit hinfällig geworden war, stand dem Abschluß von Handelsverträgen mit den anderen europäischen Mächten: England, Belgien, Italien, Frankreich und Polen nun nichts mehr im Wege.

Der Handelsvertrag mit England umschloß nicht das gesamte Weltreich, sondern beschränkte sich lediglich auf das Mutterland: England und Schottland. Er ging vom Grundsatz der gegenseitigen Meistbegünstigung aus und brach insofern mit den Bestimmungen des Versailler Friedens. Ausgenommen wurden jedoch hiervon naturgemäß die Zollermäßigungen, die England seinen Kolonien gewährte. Andererseits sollten die in Indien, den Dominions, Kolonien und Protektoraten erzeugten und verfertigen Waren Meistbegünstigung genießen, solange deutsche Waren in den betreffenden Gebieten ebenso behandelt würden. Einen immerhin schwierigen Streitpunkt bildete die Reparationsabgabe, die alte Sanktionsabgabe aus der Recovery-Act, die 1921 jedes deutsche mit England getätigte Ausfuhrgeschäft mit 50 Prozent belastete, dann auf 26, unter MacDonald auf 5 Prozent ermäßigt, seit Herbst 1924 aber wieder auf 26 Prozent erhöht wurde. Wenn nun England den ganzen deutschen Ausfuhrhandel mit dieser Abgabe belegt hätte, so wäre das in jedem einzelnen Geschäft für den deutschen und englischen Kaufmann eine [243] ungeheuere Belastung geworden, und von einer Gleichstellung des deutschen Handels mit dem französischen und dem Handel anderer Länder wäre bei der Einfuhr nach Deutschland nicht mehr die Rede gewesen. Ein Abkommen, das im Mai 1925 mit England getroffen wurde, beseitigte diese Meinungsverschiedenheit. 800 große deutsche Exportfirmen hatten sich verpflichtet, freiwillig 30 Prozent ihrer Wechsel, die sie von England für gelieferte deutsche Waren erhielten, abzuliefern und sich für diese Devisen den Gegenwert in deutscher Reichsmark geben zu lassen. Damit wurden die Einzelbelastungen beseitigt und die 26prozentige Reparationsabgabe in der alten Form ist verschwunden. Allerdings klang ein Mißton aus diesem Handelsvertrag heraus. Zwar wurde den deutschen Waren in den englischen Kolonien Meistbegünstigung gewährt, aber dem deutschen Kaufmann, Industriellen, Ingenieur, Reisenden und Seefahrer wurde nicht dieselbe Behandlung gewährt wie dem Engländer, dem Franzosen, dem Italiener oder jedem anderen Ausländer. Den Deutschen wurde sogar verboten, in der alten deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika Plantagen zu erwerben, während Japaner, Indier und andere dort die Früchte jahrzehntelanger mühevoller deutscher Arbeit ernteten! Dies war noch das Geisteserbe des Versailler Vertrages, die Angst, die Deutschen könnten durch ihre vorbildliche kolonisatorische Tätigkeit das Recht auf Wiedererlangung ihrer Kolonien geltend machen! Der Vertrag wurde auf die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen und konnte späterhin mit einjähriger Frist gekündigt werden.

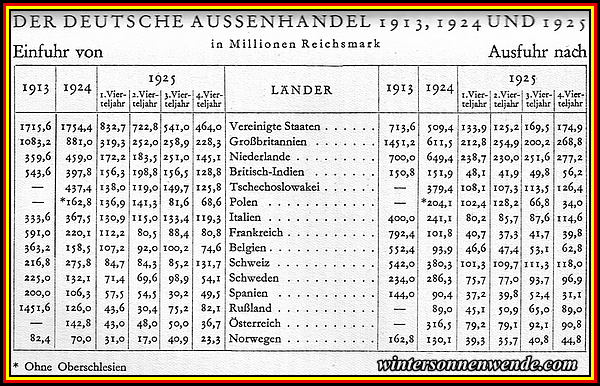

Die Handelsverträge bedeuteten trotz der vielen in ihnen enthaltenen für Deutschland ungünstigen Umstände dennoch eine beträchtliche Sicherung und Konsolidation der deutschen Wirtschaft. Die Planmäßigkeit des Erzeugens und des Verbrauches wurde stabilisiert, und das Land wurde nicht mehr, ohne daß es etwas dagegen unternehmen konnte, von den fremden Erzeugnissen überschwemmt. Zum ersten Male schloß die deutsche Handelsbilanz für den Monat Dezember mit einem Ausfuhrüberschuß von 36 Millionen Mark ab. Selbstverständlich waren die Handelsverträge nur eine Voraussetzung für die Verbesserung der deutschen Handelsbilanz, daneben spielte die wirtschaftliche Lage und die Kaufkraft der deutschen Exportländer und ihre dadurch bedingte Aufnahmefähigkeit eine maßgebende Rolle.

Bei den Beratungen über die Zolltarifnovelle zeigte sich der Gegensatz zwischen den Lagern der Schutzzöllner und des Freihandels. Die Erhaltung der Privatwirtschaft in Stadt und Land verlangte Schutzzölle, mit Recht. Hatte doch der fünfjährige Zustand der einseitigen Meistbegünstigung bewiesen, daß viele Zweige der deutschen Industrie unter der Einfuhr von draußen empfindlich litten. Hatte doch auch England, das typische Freihandelsland vor dem Kriege, sich mit Schutzzöllen umgeben, um seine Volkswirtschaft, die durch den Weltkrieg stark gelitten hatte, zu fördern. Die Tendenz zu Schutzzöllen war also bei den andern Völkern unverkennbar. Dennoch gab es Kreise in Deutschland, die laut den Freihandel forderten, besonders eine Gruppe von Professoren der Nationalökonomie verfocht dies Dogma, das auch in einigen Kreisen der praktischen Wirtschaft Eingang fand. Der Reichstagsabgeordnete Lejeune-Jung hat diese Freihandelsbestrebungen ganz richtig gekennzeichnet als eine "Teilerscheinung der großen defätistischen Welle", die in den letzten Jahren über Deutschland hinweggegangen sei. Aus dem Gedanken heraus: wenn nur Deutschland abrüste, werde auch die ganze Welt abrüsten, aus dem gleichen Gefühl und Gedanken sei auch die Hoffnung entsprungen: wenn Deutschland nur seine Zollschranken niederlege, werde auch die übrige Welt ihre Zollschranken niederlegen. Daher gehörten die Linksparteien von Anfang an zu den Gegnern der deutschen Zollpolitik, während die bürgerlichen Demokraten in einer unklaren Haltung an den Sätzen des Zolltarifs von 1902 festhielten und – psychologisch ganz unmotiviert – höchstens eine Steigerung bis zu einem Satze mitmachen wollten, der in der Mitte zwischen dem Tarif von 1902 und der Regierungsvorlage von 1925 lag. Wahrscheinlich wollte man auf diese Weise einen Kompromiß zwischen Freihandel und Schutzzoll schaffen. Schließlich aber wurde die Zolltarifnovelle, welche, wie gesagt, die Grundlage für die Handelsverträge bildete, [247] mit geringen Abänderungen so angenommen, wie sie von der Regierung vorgelegt worden war. Mit dem neuen Zolltarif und den Handelsverträgen war ein neues Stadium in der Entwicklung Deutschlands erreicht worden: Die deutsche Wirtschaft hatte sich im großen ganzen als gleichberechtigter Faktor in die Weltwirtschaft eingereiht. Insofern lief diese wirtschaftspolitische Entwicklung parallel mit der allgemein politischen. Dennoch war nicht alles erreicht worden: wie in der großen internationalen Politik noch nicht das Problem der Abrüstung der andern Mächte gelöst worden war, so blieb in der Wirtschaftspolitik die Frage nach den deutschen Kolonien offen, ohne die Deutschland auf die Dauer doch nicht auskommen konnte. Aber gerade diese beiden Probleme bewiesen dem deutschen Volke immer wieder aufs neue, daß bei seinem Ringen um Weltgeltung dem Rechte des Schwächeren auf Schritt und Tritt die Macht der Stärkeren hindernd in den Weg trat. Es gab aber einen Staat in Europa, mit dem erträgliche Beziehungen herzustellen für Deutschland schlechterdings unmöglich war: das war Polen. Dieser Parvenüstaat von zweifelhafter Herkunft litt ganz offensichtlich unter dem bedrückenden Bewußtsein, nicht aus eigener Kraft zu politischer Geltung gelangt zu sein, sondern allein durch die Hilfe der Westmächte. Da Westpreußen, Posen und Oberschlesien zu Unrecht in polnischen Besitz gekommen waren, hegte Polen unablässig einen feindseligen Argwohn gegen das Deutsche Reich, welches gerade diese Verluste im Osten am schwersten verschmerzte. Dieser Gegensatz zu Deutschland führte Polen an die Seite Frankreichs, dem es durch die Art seiner Entstehung außerdem in politischer Hörigkeit verbunden war. So wurde Polens natürliche Gegnerschaft zu Deutschland noch dadurch vermehrt, daß es ein Werkzeug der französischen Politik war, daß Warschau zum östlichen Sprachrohr von Paris geworden war. Frankreich und Polen sollten die beiden Mahlsteine sein, zwischen denen Deutschland nach dem Willen der Staatsmänner an der Seine zerrieben werden sollte. Dem Raube Oberschlesiens, des deutschen Industriezentrums im Osten im Oktober 1921, entsprach der Raub der Saar und die [248] Besetzung des Ruhrgebiets, des deutschen Industriezentrums im Westen im Januar 1923. Die politische und wirtschaftliche Erdrosselung Deutschlands war das letzte Ziel, welches sich die französisch-polnische Verbindung gesetzt hatte.

In welcher maßlosen Form die Polen Westpreußen und Posen entdeutschten, geht daraus hervor, daß sie innerhalb von 20 Monaten nach Inkrafttreten des Versailler Vertrages über die Hälfte der in diesen Gebieten wohnenden Deutschen zur Auswanderung gezwungen hatten. Die Zahl der in Westpreußen-Posen wohnenden Deutschen wurden von 1 112 000 (1910) auf 547 000 im September 1921 herabgedrückt. Bis 1925 mag sich die Zahl der Deutschen in Westpreußen und Posen um noch 150 000 verringert haben. Die in den ehemals deutschen Gebieten einschließlich Oberschlesiens wohnenden Deutschen mögen um die Mitte 1925 kaum mehr als eine halbe Million betragen haben.

Nach Artikel 90 des Versailler Vertrages wurde die polnische Staatsangehörigkeit ipso facto und unter Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit von den deutschen Staatsangehörigen erworben, welche in den ehemals deutschen Gebieten Polens ihren Wohnsitz hatten. Doch die deutschen Staatsangehörigen oder ihre Nachkommen, welche nach dem 1. Januar 1908 ihren Wohnsitz in diese Gebiete verlegt hatten, konnten die polnische Staatsangehörigkeit nur mit be- [249] sonderer Ermächtigung des polnischen Staates erwerben. Ihrer aber entledigte sich Polen zum größten Teile durch Ausweisung. Diejenigen Deutschen aber, die von vornherein die polnische Staatsangehörigkeit erworben hatten, erhielten, sofern sie über achtzehn Jahre alt waren, das Recht, für die deutsche Staatsangehörigkeit zu optieren, so daß sie, wenn sie es wünschten, staatsrechtlich als in Polen lebende Deutsche zu betrachten waren (Art. 91). Dasselbe Recht wurde den in Deutschland lebenden Polen eingeräumt. Von dem Rechte der Option für Deutschland hatten etwa 27 000 bis 30 000 in Polen lebende Deutsche Gebrauch gemacht, während kaum halb soviel in Deutschland lebende Polen für ihr Land optiert hatten. Bei der Spannung, die zwischen Deutschland und Polen bestand, beanspruchte die polnische Regierung das Recht, die in ihren Gebieten wohnenden deutschen Optanten als Ausländer ausweisen zu dürfen. Deutschland erhob hiergegen Einspruch, und eine Völkerbundskommission unter Vorsitz von Kaeckenbeek beschäftigte sich mit dem Streitfall. Diese Kommission fällte am 30. August 1924 in Wien einen Schiedsspruch, der dahin lautete, daß Polen innerhalb bestimmter Fristen die deutschen Optanten ausweisen durfte; dasselbe Recht wurde auch dem Deutschen Reiche als Vergeltungsmaßnahme gegenüber den polnischen Optanten zugestanden.

Geradezu eine neue Herausforderung an die in Polen lebenden Deutschen stellte das Agrargesetz dar, welches der Sejm am 20. Juli 1925 mit 200 Stimmen gegen 90 Stimmen der Großgrundbesitzer, Deutschen, Ukrainer und Weißrussen annahm. Dieses Gesetz verlangte vor allem Enteignung aller Güter deutscher Ansiedler, deren Vorbesitzer das Gut von den Vorfahren unter der Bedingung übernommen hatten, es nicht an polnische Käufer weiterzugeben. Dies betraf vier Fünftel des deutschen Besitzes und neun Zehntel aller Ländereien der polnischen Westprovinzen! Polen hatte ein neues Mittel gefunden, sich der lästigen Deutschen zu entledigen. Zu diesem Generalangriff auf deutsches Wesen und deutsche Kultur gesellte sich jetzt die Barbarei der Optantenausweisungen.

Von den 10 000 deutschen Optanten, die bis zum 1. August 1925 Polen verlassen sollten, waren nur etwa 7000 bis 8000 dem Befehle nachgekommen. Die deutschen Konsulate in Posen und Thorn hatten bereits im Februar mit organisatorischen Maßnahmen begonnen und den Auswanderern gedruckte Verhaltungsmaßregeln, Abwanderungspapiere und, wo es not tat, Geldbeihilfen ausgehändigt. Die Optanten konnten die Rückwanderung antreten, ohne das Durchgangslager von Schneidemühl zu berühren, und es war den deutschen Behörden gelungen, bis zum 4. August bereits 5700 Vertriebene in Arbeitsstellen unterzubringen. Von den 15 000 polnischen Optanten hatten bis zum 1. August nur etwa 3500 das Reichsgebiet verlassen. Den Polen aber, die außerdem durch das Scheitern der Zollverhandlungen mit Deutschland Ende Juli stark verstimmt waren, dauerte die Abwanderung zu lange, und sie forderten [251] am 5. August die deutschen Optanten auf, binnen 48 Stunden das Land zu verlassen. Wenn auch Deutschland dieses Vorgehen mit der gleichen Maßnahme gegen die polnischen Optanten beantwortete, so gab es doch unter den Unglücklichen, die in Polen gewaltsam von Haus und Hof vertrieben wurden, große Verwirrung und Bestürzung. Ein Strom von zehntausend jammernden Menschen, die nichts als ein paar kümmerliche Habseligkeiten bei sich führten, ergoß sich an die polnische Westgrenze, um die deutsche Heimat zu erreichen. Ratlose Greise, verzweifelte Frauen, jammernde und schreiende Kinder zeichneten die Spur der Grausamkeit und des Elends, das eine kulturlose Regierung über deutsches Blut gebracht hatte. Die Not der Flüchtlinge wurde noch dadurch vermehrt, daß das Durchgangslager von Schneidemühl nur 500 Personen faßte und die Reichsregierung auf eine derartig große Menge von Einwanderern nicht vorbereitet war. So empfanden die Unglücklichen die Heimatlosigkeit doppelt schwer, da sie tagelang kein Dach über dem Kopfe hatten.

Diese polnischen Optantenausweisungen gehörten zu den größten Barbareien, die je in der Weltgeschichte unter zivilisierten Völkern begangen worden sind. Ein Volk wie die Polen, das immerhin Anspruch auf den Titel einer Kulturnation erhob, hat seinen Namen dadurch in der schändlichsten Weise besudelt. Der Kampf, den diese Nation gegen alles Deutsche mit einem geradezu fanatischen Hasse führte, mag noch durch ein Beispiel gekennzeichnet werden, durch ein Ereignis, das sich am 4. Oktober 1925 abspielte, als der polnische Außenminister Graf Skryzinski sich bereits auf der Versöhnungsfahrt nach Locarno befand. Der Bericht ist den Süddeutschen Monatsheften vom Oktober 1926 (Seite 18) entnommen:

"In der Kolonie Bechcice, Kreis Lask, haben die deutschen Kolonisten im Jahre 1839 ein kleines Grundstück erworben und auf eigene Kosten ein Schulhaus errichtet. Ende 1923/24 wurde die Schule aufgehoben, obwohl 43 Kinder darin waren. Die Eltern legten Beschwerde beim Kreisschulrat ein. Diese wurde in der Weise erledigt, daß am [251] 4. Oktober 1925 einige Vertreter des Schulaufsichtsrates in Begleitung von vier Polizisten und einer größeren Anzahl von polnischen Bauern aus den Nachbardörfern in Bechcice erschienen, um die Schule in Besitz zu nehmen. Mehrere deutsche Männer, Frauen und Kinder waren vor der Schule erschienen, von dem polnischen Aufgebot angelockt. Man verlangte von dem Oberpolizisten Vorzeigung eines schriftlichen Auftrages. Als Antwort darauf zog der Oberpolizist seinen Säbel und mit den Worten: 'Fort ihr Schweinebande von hier! Wollt ihr eine deutsche Schule haben, so geht nach Berlin!' warf er sich mit den übrigen Polizisten auf die Wehrlosen. Alle versammelten Männer und Frauen, unter letzteren sogar schwangere, wurden mit Gewehrkolben geschlagen und mißhandelt. Darauf wurde die Tür zum deutschen Schulhaus erbrochen und die ganze Einrichtung auf den Hof hinausgeworfen, wobei ein Teil der Möbel zerbrochen wurde. In das Lokal aber wurde die polnische Lehrerin mit ihrer Schule aus dem Dorf Bechcice eingeführt. Darauf fertigte die Polizei, um ihre Brutalität zu rechtfertigen, eine Anzahl von gefälschten Protokollen an, in welchen die Deutschen des Widerstandes gegen die Behörde beschuldigt wurden. Da diese Protokolle nicht mit der Wahrheit übereinstimmten, verweigerten die Beschuldigten ihre Unterschrift. Dafür belästigte und schikanierte sie die Polizei mehrere Tage; erst auf meine (des Abgeordneten Utta) Intervention bei dem Kreiskommando der Polizei in Lodz wurde diesem Treiben ein Ziel gesetzt." – [Scriptorium merkt an: dieser Bericht ist auch auf unserer Netzseite in etwas mehr Detail hier nachzulesen.] Vogelfrei, wie im Rheinland, waren die Deutschen in Polen. Nie wurde die Ehre und die persönliche Freiheit der deutschen Nation schändlicher mit Füßen getreten als in jenen schlimmen Jahren des Martyriums nach dem Versailler Frieden! – Als Skryzinski aus Locarno zurückgekehrt war, erklärte er am 23. Oktober, die polnische Regierung sei auf Grund der polnisch-deutschen Verständigung in Locarno bereit, den deutschen Optanten, die am 1. November das Land verlassen sollten, das Recht zu erteilen, im Lande zu bleiben. Darauf stellte auch die deutsche Regierung sechs Tage später die Ausweisung der polnischen Optanten ein.

Im Mai brachen die Polen den Zollkrieg gegen Deutschland vom Zaune, wahrscheinlich weil sie hofften, auf diese Weise eher zum Ziele zu gelangen. Zunächst erhöhten sie bei 59 Positionen von insgesamt 217 des polnischen Zolltarifs die Einfuhrzölle um ein ganz beträchtliches, teilweise um 100 bis 300 Prozent. Andererseits beseitigten sie die Ausfuhrzölle auf Getreide, Mehl, Lein-, Rüb- und Mohnsamen und Espenholz für Streichhölzer, um die Ausfuhrziffer zur Beseitigung der passiven Handelsbilanz zu heben. Vom 1. Juli ab wurde sogar ein Einfuhrverbot für eine große Anzahl deutscher Waren erlassen. Deutschland beantwortete diese Schritte damit, daß es vom 15. Juni 1925 ab die Einfuhr polnischer Steinkohle aus Oberschlesien verbot, nachdem es bis dahin verpflichtet gewesen war, monatlich eine halbe Million Tonnen zollfrei einzuführen. Außerdem wurden Einfuhrverbote für eine Anzahl Waren polnischen Ursprungs, auch für Mineralöle und deren Rückstände erlassen, während die Zollsätze für andere Boden- und Gewerbeerzeugnisse erhöht wurden. Bei diesem Zollkrieg konnte Polen nur verlieren, Deutschland aber gewinnen. Da die polnische Ausfuhr nach Deutschland etwa 40 Prozent seines gesamten Exports ausmachte, monatlich etwa [254] 55 Millionen Zloty, mußte dieser Ausfall schwer ins Gewicht fallen. Die Folge davon war ein starkes Sinken des Zloty. Handel und Industrie wurden ruiniert, zahlreiche Konkurse traten ein, umfangreiche Betriebsstillegungen waren die Folge. Ende Dezember 1925 ruhten etwa 50 bis 80 Prozent aller oberschlesischen Betriebe. Im deutschen Oberschlesien dagegen, wo infolge der polnischen Einfuhr die Haldenbestände zu Millionenwerten anwuchsen und die Bergarbeiter nur Teilschichten verfahren konnten, besserten sich die Verhältnisse, und es konnten die ordnungsmäßigen sechs Schichten voll verfahren werden. Indessen versteifte sich die polnische Delegation auf ihre Forderungen, die von deutscher Seite als unannehmbar bezeichnet wurden. Die Polen verlangten eine Einfuhr von monatlich 350 000 Tonnen Steinkohle und gewisse Fleischmengen lebender Rinder und Schweine nach Deutschland. Außerdem lehnten sie die zolltarifliche Meistbegünstigung ab und wollten nur ein Abkommen schließen, das die Anpassung des gegenseitigen Warenaustausches seinem Werte nach bezwecken sollte. Dies aber wurde von den Deutschen als praktisch undurchführbar bezeichnet, es würde letzten Endes darauf hinauslaufen, das als Kampfmaßnahme ausschließlich gegen Deutschland gerichtete polnische Einfuhrverbot aufrechtzuerhalten. Ein Abkommen in dieser Form könnte schon deshalb nicht für Deutschland in Frage kommen, weil die zolltarifliche Meistbegünstigung eine unumgängliche Voraussetzung für jede auch nur provisorische Regelung des Wirtschaftsverkehrs bilde. Da die Polen aber unzugänglich waren, brachen die Deutschen Ende Juli die unfruchtbaren Verhandlungen ab, beziehungsweise vertagten sie auf spätere Zeit. Im Dezember 1925 kamen lediglich einige Abkommen rechtlichen Charakters zustande: ein deutsch-polnisches Familiengüterabkommen zur Regelung der Rechtsverhältnisse der fideikommissarisch gebundenen Vermögen, soweit diese teils in Preußen, teils in Polen lagen, eine Regelung des Rechtshilfeverkehrs in Strafsachen und ein Abkommen über Veröffentlichung von Fahndungsgesuchen. – Im Januar 1927 wurde nochmals der Versuch gemacht, die [255] deutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen in Gang zu bringen. Doch bereits am 12. Februar wurden sie von deutscher Seite wieder abgebrochen, da Polen systematisch die Direktoren und Leiter der industriellen Unternehmungen Oberschlesiens, soweit sie Deutsche waren, auswies. Dies Verhalten biete keine Gewähr für die Niederlassungsfreiheit deutscher Gewerbetreibender in Polen, eine solche aber sei die Voraussetzung für einen Handelsvertrag.

Stresemann sagte einmal im Reichstag, die polnische Politik werde bestimmt vom Geiste des Hasses und der Selbstsucht. In Wahrheit war es eine Katastrophenpolitik, die das blinde, durch keinerlei politische Traditionen gestützte Polen trieb. Es glaubte im Vertrauen auf seine militärische Macht und sein Bündnis mit Frankreich Deutschland imponieren zu können, konnte dabei aber doch nicht verhindern, daß sein ganzes Verhalten als blutige Donquichotterie wirkte. |