Süddeutschland - Eberhard Lutze

Drei alte

Reichsstädte

Der Dreiklang Rothenburg, Dinkelsbühl, Nördlingen besitzt auch

für den Ausländer einen Reiz, mit dem sich ihm Idealvorstellungen

von altdeutscher Lebenskultur verbinden. Obgleich das Gesicht der Städte

die Züge einer etwa gleichen Entstehungszeit trägt, sind sie ihrem

Wesen nach grundverschieden. Rothenburg: das ist das fränkische

Jerusalem, ein Vergleich, der dem Kaspar Bruschius im 16. Jahrhundert bei

dem Blick von der Engelsburg herab über das tief eingeschnittene Taubertal

hinauf zur türmereichen "Stadt in Franken lobesam" in Erinnerung an die

ähnliche Lage Jerusalems eingefallen ist. Dinkelsbühl: das ist die

Stadt mit der Flußlage "im stillen Tale der dunklen Wörnitz". Dies

und die Lage an dem natürlichen Kreuzungswege des

Ost–West- und

Nord–Südverkehrs hat wesentlichen Anteil an der Geschichte

Dinkelsbühls gehabt und auch an der Gestalt der Stadt Nördlingen,

der Stadt des Rieses. Ihr Grundriß wiederholt die rundliche Kesselform des

vulkanischen Seegebietes, ihre fünf Haupttore nehmen die

Hauptverkehrsstraßen des Rieses auf und sammeln sie im natürlichen

Stadtmittelpunkt, dem Marktplatz.

Wie kommt es, daß die drei Städte, deren mittelalterliche Bedeutung

durch den wohlerhaltenen Mauerring außer Frage steht, heute kleine

Landstädte mit etwa 9000, 5700 und 8500 Einwohnern sind, daß ihre

Entwicklung im wesentlichen abgeschlossen war, ehe entseelte

Unternehmerbauten des Maschinenzeitalters den mittelalterlichen Bannkreis

sprengen, ehe das Weichbild der wie ein Wunder in unserer Zeit stehenden

Bürgerstädte einer dreimal überholten altdeutschen Kultur

beeinträchtigt oder gar zerstört werden konnten, wie an so vielen

Plätzen unseres Vaterlandes? Eine erste Erklärung gibt das Ende

der - freilich bereits zur Bedeutungslosigkeit

herabgesunkenen - reichsstädtischen Freiheit. 1802 bzw. 1803 fielen

Rothenburg und Nördlingen der Mediatisierung zum Opfer. Sie wurden

Landstädte der bayerischen Krone. Dinkelsbühl hatte bereits 1731

Beschränkungen des Stadtregimentes erfahren, hatte Erwerbsgelüste

der Öttingischen Grafen und der Ansbacher Markgrafen [733] zurückzuweisen.

Nachdem die schwer verschuldete Stadt 1804 an Preußen gefallen war,

nahm 1806 endgültig Bayern von ihr Besitz. Die Verfassung einer

versunkenen Zeit ging in der Ordnung einer größeren Einheit auf.

Ein zweiter nicht minder folgenschwerer Eingriff war die neue

Grenzführung. Alle drei Städte liegen auf der Grenzlinie nach

Württemberg. Rothenburg büßte auf dem Tauschwege die

Hälfte seines einstigen Reichsgebietes an das westliche Nachbarland ein.

Damit war den Städten die Grundlage ihrer wirtschaftlichen Existenz

entzogen. Denn ein Ersatz wurde nicht geschaffen. Die Haupteisenbahnlinien

meiden die Städte. Es ist noch heute langwierig, nach Rothenburg und

Dinkelsbühl zu reisen, wenn die Sonderzüge der Hauptreisezeit

weggefallen sind. An dem Beispiel der schönsten altdeutschen

Reichsstädte wird eindringlich die Folge der Umwälzung deutlich,

wie sie die "so allgemeine und so reißend schnell durchgeführte

Umlegung aller großen Verkehrsstraßen" im Zeitalter der

Kunststraßen und der Eisenbahnen heraufgeführt hat. Die

Großstädte haben die Herrschaft über das Land angetreten;

einst blühende kleine und mittlere Herrenstädte mußten

verblühen. Das neuzeitliche

Schienen- und Kunststraßennetz hat infolgedessen die umgekehrte Wirkung

wie das mittelalterliche Straßensystem. Einst siedelten sich Städte

und Dörfer an den umständlich geführten Straßen an, die

bis in die entlegensten Winkel ausstrahlten und das Land individualisierten, heute

wählen die Verbindungsstraßen den kürzesten Weg, sie

zentralisieren das Land (Riehl).

Wie eine Ironie des Schicksals wirkt es daher,

wenn man hört, daß gerade Kleinstaaten es waren, die in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der Anlage von Kunststraßen

begannen. Die erste moderne Chaussee soll im Ries, zwischen

Öttingen-Spielberg und Nördlingen gebaut worden sein. W. H. Riehl,

einer der Wiederentdecker vergessener altdeutscher

Städteschönheiten, schreibt dazu: "Jene Staaten ahnten die gewaltige,

staatlich zentralisierende Macht eines vollendeten Straßensystems nicht, sie

ahnten nicht, daß sie doch eigentlich nur die Wege ebneten, damit ihre

eigene Souveränität desto geschwinder auf denselben zum Land

hinausfahre."

Ihre reichsstädtische Verfassung danken die drei Städte den Kaisern

Friedrich II. und Rudolf von Habsburg. Nördlingen wurde unter dem

Staufer freie, nur dem Kaiser untertane Stadt, dem Rat und Bürgerschaft

den Huldigungseid zu leisten hatten; Dinkelsbühl 1273, Rothenburg 1274.

Ihre große Zeit aber hatten die Städte erst im 14. und

15. Jahrhundert, als sie sich die Form schufen, in der wir sie bewundern, als

seit 1489 die Reichsstädte zwar ihre gegen die Fürsten gerichteten

Sonderbündnisse aufgeben mußten, aber dafür die

Reichsstandschaft erwarben und als solche nicht anders wie die Landesherren Sitz

und Stimme im Reichstage hatten. Unter der Regierung der

städtefreundlichen Kaiser

Karl IV. und Wenzel gelang es

Rothenburgs genialem Bürgermeister Heinz Toppler, ein nur wenigen

anderen Städten gewährtes Vorrecht durchzusetzen, nämlich

das Recht, den Reichsvogt durch den Rat selbst wählen zu dürfen,

den völligen Blutbann und die Befugnisse des kaiserlichen Landgerichtes

zu erwerben. Der Rothenburger Reichstag von 1377 [734] machte den Anfang zu

dem beispiellosen Aufstieg der Stadt, die ihrem größten Führer

seine Taten schlecht gedankt hat. Im Verfolg einer von Rothenburg tapfer und mit

Erfolg geführten Fehde mit dem Burggrafen von Nürnberg und dem

Bischof von Würzburg war die Reichsacht verhängt und Toppler des

Verrates angeklagt worden. 1408 endete er im Kerker. Das reizende

"Topplerschlößchen" im Taubergrund und die erweiterte

Stadtbefestigung sind die Denkmäler des tragischen "Königs von

Rothenburg" in der von ihm zur Größe geführten Stadt.

[666]

Rothenburg ob der Tauber. Der Markus-Turm.

|

[665] Rothenburg ob der Tauber. Das Rathaus.

|

Auf dem sanft geneigten rechteckigen Marktplatz, dem das majestätische

Rathaus, der Ausblick in die wohlhabende patrizische Herrengasse, der reizende

St. Georgsbrunnen, die hallende Weite des Platzraumes einen festlichen

Zug wahrhaft hochgemuten Selbstbewußtseins verleiht, stehen wir im Kern

der alten Stadt. Leicht kann man von der südlich gelegenen Johanneskirche

aus, wenn man den konzentrisch geführten Gassen über den

Markus- und Weißen Turm zum ehemaligen Dominikanerinnenkloster

folgt, sich den Verlauf der ältesten Ummauerung klarmachen. Ein kleines

Gebiet, denn im Westen gab der steile Tauberabfall eine natürliche Grenze

und glänzende Befestigungsmöglichkeit. Die Herrengasse endete am

Burgtor, dem Zugang zu der auf langgezogener Bergzunge beherrschend

angelegten Burg, von der wir Kunde haben, längst bevor es eine Stadt

Rothenburg gab. Seit dem 10. Jahrhundert saßen hier die Grafen von

Rothenburg. Kaiser Heinrich V. verlieh sie 1116 seinem Neffen Konrad

von Hohenstaufen, der die Vorderburg errichten ließ. Von dieser

Reichsfeste aus erteilte 1172 Barbarossa der Siedlung das Weichbildrecht; die

Anfänge zur Stadt waren damit gelegt. Schon 1204 war der erste

abgesteckte Rahmen für sie zu eng geworden. Man konnte darangehen,

nach Osten hin sich erstreckendes Gartenland in hufeisenförmiger

Erweiterung zu ummauern. Die letzte Abrundung, wie schon erwähnt,

gelang der Führung Topplers durch die Einbeziehung des südlichen

Spitalviertels, unter meisterhafter Ausnutzung der Steillage über der

Tauber. Die Stadt folgt der Schleife, die der Fluß zu ihren

Füßen zieht. Die Außenbezirke ordnen sich bescheiden dem

vornehmen Stadtkern unter. Die Häuser werden einfacher, die

Bevölkerung handwerklich oder ackerbürgerlich. Noch heute

erinnern die Straßennamen an die einst dort ansässigen Handwerke.

Die Hauptstraßen selbst führen alle über den Marktplatz. Man

lasse sich durch die malerischen, immer wieder begeisternden und zu

beschaulichem Verweilen einladenden Straßenzeilen nicht täuschen:

auch in dem scheinbar so regellosen, so wie ein natürliches Gebilde

gewachsenen Rothenburg sind die Gassen nach einem vorbedachten Plan

geführt. Dies ist das Gesetz, nach dem sich die in sechs Wachten

eingeteilten Stadtteile um ihren natürlichen Mittelpunkt kristallisieren: das

Gesetz der Wehrhaftigkeit. Im Angriffsfalle mußten die der allgemeinen

Wehrpflicht unterliegenden Bürger schnell an die bedrohten Partien der

Mauer, zu den schwer bewehrten Türmen geworfen werden können.

Die Torwächter und die Wache auf dem Rathausturm hatten die Pflicht,

bedenkliche Bewegungen im Felde sofort zu signalisieren. Der raschen

Verbindung diente der Wehr- [735] gang, den abzuwandern

zu den allerschönsten Erlebnissen in Rothenburg zählt. Immer

wieder öffnen sich neue Blicke über die Dächer, deren in

warmem Rot leuchtende Schrägen auf steil sich reckenden

Fachwerkgiebeln bei jeder Mauerbiegung in immer neuen

Überschneidungen und Gruppierungen von dem jäh

emporschießenden Rathausturm, dem doppeltürmig flankierten

gestreckten Schiff der Jakobskirche, den zierlich behelmten Tortürmen

überragt werden. Alle 150 Meter, in dem Abstande eines

Pfeilschusses, werden Mauer und Wehrgang von Türmen unterbrochen. Sie

sitzen wie 35 Gelenke in dem steinernen Mantel der Mauer. In dem am

meisten gefährdeten östlichen Zuge stehen noch

12 Streichwehren im Graben. Die Straßenköpfe

schützen das

Klingen-, Würzburger-, Röder-, Spital- und Koboltzeller Tor. Sie

wurden aus Torburgen gegen Angriffe verteidigt. Es war keine Kleinigkeit

für den Belagerer, eine solche kleine Festung zu nehmen. War ihm

geglückt, das erste Torhaus mit Zugbrücke und Tor zu besetzen, so

stand ihm ein deckungsloser geschlossener Hof bevor. Graben, wiederum ein

Torhaus mit Fallgatter und Zugbrücke, der Zwinger und endlich der

eigentliche Hauptturm. Erschwert wurde die Einnahme noch durch mehrfache

Biegungen des Weges durch die Torburg, so daß der Gegner die Einfahrt

nicht unter Strichfeuer nehmen konnte. Eine immerwährende Sorge

mußte das gefährdet gelegene Spitaltor im Süden der Stadt

bleiben. Die 1586 vollendete Bastei ist der modernste Rothenburger

Verteidigungsbau. Der Stadtmeister Leonhard Weidenmann verwertet die

Befestigungstheorie Albrecht Dürers. Zwei ovale Höfe,

Streichwehren zum Auffahren schweren Geschützes, Kasematten zum

Bestreichen des Grabens, prachtvolle Buckelquadern, deren Auskragung das

Einhaken von Sturmleitern erschweren sollte. Vor der drohenden Bastion aber

rauschen die Linden ihr altes Lied, träumen von der alten

Reichsgröße, wie ihre Vorfahren, die den Einlaß Begehrenden,

bevor noch Brücke und Tor geöffnet waren, einen ersten

schützenden Willkomm der Stadt entboten. "Pax intrantibus, Salus

exeuntibus" - Friede den Ankömmlingen, Heil den

Scheidenden - grüßt ein Spruchband von der Bastei herab.

Zu der Herrschaft Rothenburg gehörten im ersten Drittel des

15. Jahrhunderts 167 Ortschaften mit

20 000 Einwohnern. Seit den Hussitenkriegen wird dieses Umland

durch die Landhege dem Verteidigungsnetz miteinbezogen. Noch heute stehen

einsam, mitten in der Landschaft, sechs Landtürme des aus einer doppelten

Umwallung mit Dornhecken zu einem bedeutenden Hindernis ausgebauten

Schanzwerkes. Der Obhut der städtischen Hegereiter war die Anlage

unterstellt. In dem reizend winkligen Hegereiterhaus im Spitalhof hatte der

Beamte seine Dienstwohnung.

Diese Andeutungen über das "Rothenburg in Wehr und Waffen"

mögen angesichts der Schönheit des Stadtbildes sehr nüchtern

klingen. Aber man hat mit dem Wissen um die kriegerische Sendung ein leichtes

Mittel bei der Hand, diese Schönheit nicht nur zu genießen, sondern

auch zu verstehen. Denn darin ist der Sinn dieser Schönheit am herrlichsten

erfüllt, daß er aus dem Bedürfnis der um ihr Rathaus und um

ihre Stadtkirche gescharten Bürger- [736] gemeinde, aus der

Lebensnotwendigkeit und Geschlossenheit einer Zeit gefunden wurde. In der

Einheit liegt die Schönheit dieser verwunschenen Stadt. Vor dem vom

Bahnhof kommenden Reisenden versinkt die Gegenwart, sobald die glatte

Asphaltstraße aufhört, und er auf holprigem Pflaster die beiden

Rödertore durchwandert; wer den Taubergrund entlangkommt, dem

öffnet sich überraschend auf beherrschender Höhe der Anblick

der Stadt, und man wandere im Tale weiter an dem Riemenschneiderkirchlein von

Dettwang vorüber, um den ganzen wechselvollen Umriß zu

genießen, von der Höhe der Engelsburg bei Abendsonnenschein oder

im Mondenglanz das vieltürmige Bild zu schauen und über die

doppelbogige Tauberbrücke - ein trotziges Denkmal aus

Rothenburgs politisch großer

Zeit - den Zugang durch das Koboltzeller Tor zu gewinnen. Die

mähliche Steigung des Weges überwachend entfaltet das

Plönlein alle Reize Rothenburger Stadtbaukunst: Durchblick auf zwei

Türme, die als Blickfang sich zwischen die Giebelwände der

Straßenzeile sperren, ein aus Fachwerkmuster und Durchfensterung

bestehendes Haus, das schmal wie ein Schiffsleib die Straßengabel zu

schöner Einheit zusammenschweißt. Giebel an Giebel,

treppenförmig gestufte und gerade Schrägen, Schnecken in bunter

Abfolge, jedes Einzelhaus sich einordnend in die "Schnur" der Gassenwand.

Schnittige Steinmetzarbeiten wie die Schauseite des "Baumeisterhauses" setzen

prunkende Akzente. Und ist nicht das Meisterwerk des Leonhard Weidenmann,

sein Rathausneubau, den er mit dem älteren gotischen

Turm- und Giebelbau zu einer jeder Symmetrie baren, einzigartigen

Ecklösung, zu einem Gebieter über Platz und Stadt

zusammenschloß, ist dieses schönste deutsche Rathaus nicht der

reichere Bruder all der anderen kleinen Rothenburger Häuser? Die

springende Unruhe des Umrisses, die Achsenvielzahl der Bogenfenster und

Dachluken, der aus der Mitte gerückte Treppenturm, der übereck

gestellte Erker: in jeder Einzelform zuckt und sprüht die Phantasie des

fränkischen Rothenburg, durchsättigt der die Zeiten

überdauernde Stammes- und Stadtcharakter die Stilformen der deutschen

Renaissance, deren schattenwerfende Profile schwer und reif neben dem zarten

Giebel des gotischen Nachbarn stehen.

Unbedingter als die Riemenschneiders Blutaltar umschließende

Rothenburger St. Jakobskirche beherrscht die dem Ritter Georg geweihte

Pfarrkirche zu Dinkelsbühl das Stadtbild. Gewaltig erhebt sich

das riesige Dach der schönsten süddeutschen Hallenkirche

über die niedrigen Giebel der behaglichen Bürgerhäuser. Die

Flußlage hat dem Stadtplan größere Weiträumigkeit

verstattet. Die Häuser dehnen sich wohliger an den breiten

Straßenplätzen, die sie gestaffelt besetzt halten. Schwäbische

Lust an Raum, sonnigen Plätzen und langfallenden Schatten ist das, die sich

in Dinkelsbühl mit fränkischen Zügen begegnet.

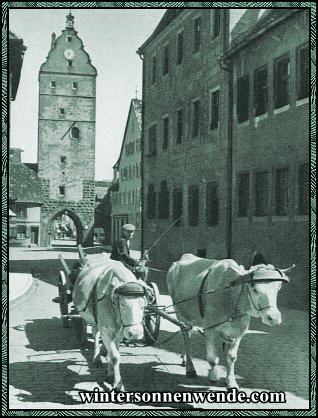

[668]

Dinkelsbühl.

|

Seit Jahrhunderten schwanken hochbeladene Ochsengespanne durch die Tore.

Längst ist der Tuchmacherei und den Sensenschmieden anderswo

Konkurrenz entstanden. Schwer hat die kleine Reichsstadt um ihre

Selbständigkeit gegen die ständig fehdelustigen Grafen von

Öttingen kämpfen müssen, schwer der Religionskampf um den

Glauben der Dinkelsbühler getobt. Mit harter Hand hat Karl V.

[737] die frühzeitig

zum Protestantismus übergetretene Bürgerschaft zum alten Glauben

zurückgeführt, dem noch heute die Mehrzahl anhängt und die

Georgskirche dient. Hart aber hat auch die Bürgerschaft ihre eigene Macht

behauptet, wie das Schicksal der Nachbarstadt Feuchtwangen dartut, die

nicht zur Macht kam, weil es den reichen Dinkelsbühlern nicht gefiel.

Immer wird die Stadt selbst das schönste Denkmal dieser stolzen und

reichen Geschlechter bleiben. Ihre bald sich weitenden, bald sich verengernden

Straßen, ihre schönen Durchblicke auf abgeklärt ruhig

wirkende Türme scheinen zum langsamen, genießenden Verweilen

geradezu geschaffen. Größe und Beschränkung: beides hielt

zukünftiges Schicksal für die Bewohner dieser Stadt in der Hand.

Die Nachfahren jener stolz-demütigen Generationen, die ihre letzte Kraft

daransetzten, ein Gotteshaus zu bauen, das dreimal soviel Raum bot wie

Einwohner bauten und beteten, die Nachfahren fielen der Beschränkung

durch die Mauer zum Opfer. Wie seltsam klingt doch der Satz des liebenswerten

Christoph von Schmid, eines Sohnes der Stadt, der den Brauch der

St. Ulrichsprozession zur Kapelle vor der Stadt mit der Begründung

begrüßt, weil dadurch die Bewohner, "die sonst nicht hinausgehen

würden, hinausgeführt werden, damit sie den Segen Gottes auf

Wiesen und Feldern auch einmal ansehen mögen".

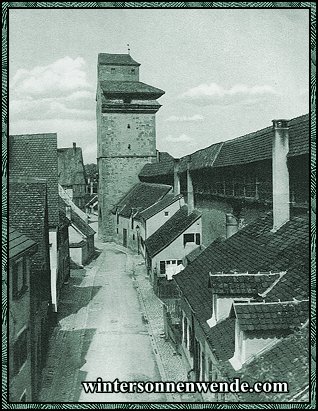

[667]

Nördlingen. Wehrgang aus dem 14. Jahrhundert.

|

Ob in Nördlingen ein solcher Geist der Enge je eingezogen ist?

Fast möchte man glauben, daß der Schein der Weltgeschichte, der in

den Nottagen des Jahres 1634 jäh über Nördlingen aufgezuckt

war, als sich durch die Niederlage Bernhards von Weimar das

dreißigjährige blutige Ringen zu entscheiden begann, noch

später nachgeleuchtet hat. Der junge Kaiser Ferdinand II. ließ

die Stadt ihren Trotz nicht entgelten. Sie durfte protestantisch bleiben. Damals

haben von dem Wahrzeichen der Stadt, dem "Daniel" der Georgskirche,

schwelende Pechkränze als Notzeichen der verzweifelten Bürger

dem schwedischen Entsatzheer durch das nächtliche Ries

entgegengeleuchtet. Die Beschießung hat nur geringen Schaden angerichtet.

Im Jahre 1651 konnte Andreas Zeidler den intakt gebliebenen runden

Grundriß zeichnen; unverändert bietet er sich dem heutigen Blick von

der Höhe des Turmes. 18 Türme bewachen die Mauer, locker,

zu einzelnen Blöcken regelmäßig geordnet liegen die

Häuser, aus deren traulich-behäbiger Gemeinschaft sich allein das

freistehende Rathaus mit der schönen gedeckten Freitreppe löst.

Keine überraschenden Durchblicke, keine fränkische Romantik gibt

es in der schwäbischen Stadt der Färber, Gerber und Lodweber; alles

ist klar, alles ausgerichtet nach dem schlanken Mittelpunkt des Daniel.

Düster, massig und drohend stehen die runden oder mit schweren Hauben

abgedeckten Festungstürme Wolf Waldbergers († 1613)

über der älteren Mauer: ein wehrhaftes Bild der Reichsstadt, die ihre

Rechte gegen 15 Landes- und Grundherren im Ries zu behaupten

wußte. Nördlingen blieb die "Königin des Rieses", die gar

wohl Hof zu halten wußte. Sie brauchte sich keine fremden Meister, wie

ihre Schwesterstädte, zu verschreiben: der Stadtmaler Friedrich Herlin, der

Dürerschüler Hans Schäuffelein schufen für sie. Die

Kreuzigungsgruppe in der Stadtkirche ist eines der ergreifendsten Schnitzwerke

unserer altdeutschen Plastik. Im sehenswerten Rathausmuseum findet [738] man auf einem

Altarflügel Herlins Nördlinger Bürger als Stifter solcher

eigenständigen Kunst dargestellt: andächtig knien sie in einem

Kirchengestühl. Ihr Blick ist klar, kühl und durchdringend. Wie diese

frommen schwäbischen Männer blickt ihre Stadt: hart und

geradsinnig, "nüchtern und ehrbar".

|