[329]

Die Siebenbürger

Sachsen

Fritz Heinz Reimesch

Die gewaltige Flut der großen deutschen Ostbewegung im Anbeginn

unseres Jahrtausends trieb zwei Wellen weitab - die Balten nach dem

Nordosten, die rheinfränkischen Siedler nach dem Südosten in das an

anmutigen wie heroischen Landschaftsbildern überreiche

Siebenbürgen. Dies geschieht um die Mitte des 12. Jahrhunderts.

Auf welchem Wege die Kolonisten nach dem kaum bewohnten, urwaldbedeckten

Karpathenlande zogen, das einst Goten und Gepiden Heimat war, ist

ungewiß, doch wir kennen die Motive, aus denen heraus die Menschen von

Mosel und Saar, vom Hunsrück und aus den luxemburgischen

Wäldern, wohl auch vom Niederrhein in die Ferne

getrieben wurden - Sehnsucht nach Freiheit und eigener Scholle, denn die

Heimat war übervölkert, das altgermanische Recht der freien

Nutzung von Wald, Wasser und Weide, der unantastbaren Allmende, wich dem

römischen Rechtsbegriff, nach dem der Boden zu einer Handelsware

entwürdigt wurde. Das Kolonistenrecht, das vom Ungarnkönige

Geisa II. und öfters von seinen Nachfolgern feierlichst beschworen

und auch verbessert wird, ist uns in dem Original, das König

Andreas II. aus dem Anbeginn des 13. Jahrhunderts beschworen hat,

erhalten, und wer die Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen liest, wie

sie von den beiden Bischöfen Georg Daniel und Friedrich Teutsch

geschrieben wurde, der kann durch die abgelaufenen acht Jahrhunderte stets den

Willen der Kolonisten erkennen, das alte Recht nicht schmälern zu lassen.

Aus dem codifizierten Recht der Deutschen in Siebenbürgen spricht der

Wille der Siedler, ihr Leben und ihre Arbeit einer großen Idee

unterzuordnen, nämlich der Gemeinschaft oder wie es in der Mundart

lautet: "de Gemin".

Es ist gerade für unsere Zeit, die so stark nach Siedlung schreit, in der sich

kollektivistische Gedankengänge stark in den Vordergrund drängen,

von Wichtigkeit zu sehen, wie sich in früheren Jahrhunderten deutsche

Auslandssiedlungen gebildet haben und welche Kräfte mithalfen, sich

selbst in größten äußeren Kämpfen gegen

hundertfache Übermacht durchzusetzen. Die Gemeinschaft war für

die ersten Jahrzehnte der Landnahme und der Rodung selbstverständlich,

denn der Einzelsiedler hätte in der wilden Umgebung, die von Anfang

erfüllt war von Kampf gegen Mensch und Tier, nichts ausrichten

können; nicht einmal eine Sippensiedlung hätte das vermocht. Nur

"de Gemin" konnte den Urwald bewältigen, nur die Gemeinschaft

vermochte gleichzeitig zu kämpfen und Kulturgüter zu errichten. Der

bewegliche Franke entwickelt im Waldrand sehr bald ein starkes

Gleichheitsgefühl, das jedoch nicht mit der heutigen Demokratie

zu verwechseln ist. Er beseitigt nach langwierigen harten inneren Kämpfen

alle Versuche reich und mächtig gewordener Volksgenossen, die einen

Adel innerhalb des deutschen Kolonisationsgebietes, des sogenannten [330] Königsbodens,

aufrichten wollten. Selbst das Privateigentum an Grund und Boden, mit

Ausnahme der Hofstelle, wird Jahrhunderte hindurch nicht geduldet, die

zugewiesene Ackerscholle wird von Zeit zu Zeit gleichmäßig neu

verteilt. Wald, Weide und Wasser bleiben Gemeinschaftsbesitz bis auf den

heutigen Tag. Die nur auf sich selbst gestellten deutschen Grenzwächter,

die sich dem Könige gegenüber zu ganz bestimmten, das Deutschtum

ehrenden militärischen Diensten

verpflichteten - sie stellten 500 Reiter als Vortrab des königlichen

Heeres und führten eine blaurote Fahne mit der Aufschrift "ad

retinendam coronam" - hatten die Aufgabe, einen Kulturwall gegen

den nomadischen Osten zu errichten. Sie konnten also nicht den

Herrengelüsten ehrgeiziger Volksgenossen die Zügel schießen

lassen, wenn sie auch Führertum gerne anerkannten, denn sie mußten

die Stoßkraft der Gesamtheit ihrer Sendung unterordnen. Das Beispiel der

Dithmarschen liegt nah, die im gemeinsamen Abwehrkampf gegen das

Nordermeer ähnliche Gedanken entwickelten wie die deutschen Kolonisten

in Siebenbürgen, die von ihren Nachbarn Sachsen genannt werden. Freilich

die Dithmarschen unterlagen, und die Sachsen blieben Sieger insofern, als sie

innerhalb des alten, den Türken tributären siebenbürgischen

Fürstentums aus dem Kolonistenrecht ein Eigenlandrecht entwickelten, das

fast bis in unsere Tage Gültigkeit besaß, und erst durch die

demokratische Gesetzgebung Ungarns aus dem Jahre 1868 zunichte gemacht

wurde.

Krieg und Kampf ist den Siebenbürger Sachsen als schweres Schicksal

aufgebürdet, aber sie haben nie einen Krieg begonnen, sie haben

sich immer nur gegen Mongolen, Türken, Tataren, Walachen, gegen die

eigenen, das Recht beugenden Könige und die späteren

Landesfürsten, gegen Magyaren und Rumänen wehren

müssen, auch gegen die habsburgischen deutschen Kaiser, deren beste

Stützen sie im Kampf gegen die Türken waren und die ihnen zum

Dank ihr Geld abknöpften und sie mit der Gegenreformation, freilich ohne

jeden Erfolg, drangsalierten. Noch bevor der Türke das Land bedrohte,

waren die Städte, Hermannstadt als Mittelpunkt des

Königsbodens - Kronstadt, eine Gründung der

Ordensritter, die, bevor sie ins Kulmer Land zogen bis 1225 den

äußersten Osten Siebenbürgens, das herrlich schöne

Burzenland kolonisierten - aber auch das romantisch aufgebaute Schäßburg im

obst- und weinreichen Kokeltal und das

nördlichste Städtchen Bistritz in lieblichem

Hügelland zu Knotenpunkten des Handels, zu gewerbefleißigen,

wohlhabenden Gemeinwesen ausgebaut worden, in denen Künste und

Handwerk blühten. Die Bürger erbauten gewaltige gotische

Hallenkirchen und herrliche Rathäuser mit hochragenden Türmen.

Ihre Kaufherren waren bedeutsame Mittler zwischen Orient und Okzident. Die

[331]

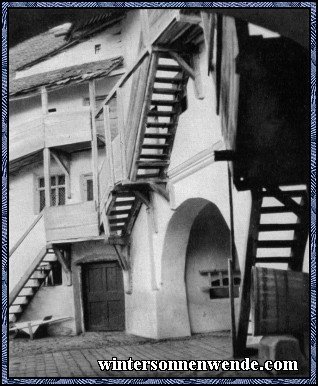

Inneres der größten sächsischen Kirchenburg

in Tartlau bei Kronstadt.

|

Städte waren stark befestigt. Auch auf strategisch wichtigen Bergen und in

den Pässen standen wehrhafte Festungen ähnlich denen des

Mutterlandes, aber das Symbol der abwehrbereiten Gemeinschaft ist die

Kirchenburg. Nach der Schlacht von Nikopolis im Jahre 1395 forderten

die Türkenkriege die ganze Kraft des Volkes in die

Schranken - nun sind die Sachsen nicht mehr Kolonisten, sie mögen

in den 250 Jahren ihrer Anwesenheit im Lande erkannt haben, daß sie eine

gottgewollte Sendung zu erfüllen haben, nämlich ein "Schutzschild

der Christenheit" zu sein, wie ein Papst sie im

15. Jahrhundert nennt. - In jedem Dorf steht das

Gottes- [331] haus inmitten der

Straßen auf freiem Platz oder auf einer nahen Anhöhe,

umgürtet von Mauern und Türmen, Wällen und tiefen

Gräben, hinter denen jeder Volksgenosse eine eigene Kammer besitzt, in

der er wohnt und seine Kostbarkeiten zu bergen vermag, aber auch einen eigenen

Standplatz am Wehrgang hat, woher er mit Armbrust oder Hakenbüchse

auf die Angreifer schoß, und seine Frau den Feind mit heißem Wasser

oder siedendem Pech, nicht selten auch mit scharfer Axt bewillkommnete. Das

Gotteshaus selbst ist für den letzten Fall zur Verteidigung eingerichtet

gewesen. Die Kämpfe sind grimmig und ungeheuer verlustreich.

Hunderttausende sind im Lauf der Geschichte im Kampfe gefallen oder von den

Türken verschleppt worden, aber die Sachsen sind nie kleinmütig

geworden, denn auch in ihren Herzen war die Kirchenburg errichtet.

Der tief in die Seele dieses Völkchens eingegrabene allgemeine Wesenszug

christlich nationaler Opferbereitschaft geht auf die unzähligen gemeinsam

überstandenen Kämpfe innerhalb der Kirchenburgen zurück,

ist auch heute noch so stark, daß selbst in unseren Tagen der

Umwälzungen gerade in glaubensmäßiger Beziehung eher eine

Vertiefung dieser Charaktereigenschaft zu sehen ist. Das gesamte Volk ging

gemeinsam zum Luthertum über [332] und hat nie

Religionskämpfe gekannt. Aus den alten Gedanken der

Rodungs- und Arbeitsgemeinschaft der Kolonistenzeit, noch mehr aber aus dem

oft engen und drückenden Neben- und Übereinander in der

belagerten Kirchenburg ist der starke soziale Sinn der Sachsen erwachsen, der

heute wieder eine entschiedene Stärkung erfährt. Es hat keinen

deutschen Stamm gegeben, in dem der Genossenschaftsgedanke so schnelle

Erfolge aufweist, wie bei den Siebenbürger Sachsen, deren gesamtes

Wirtschaftsleben ganz auf der Gemeinschaftsarbeit aufgebaut ist. Man

könnte meinen, Luther habe gedanklich sein "Ein feste Burg" dem

siebenbürgisch-sächsischen Kampfe entlehnt, und Hitler seine

Gedanken der Volksgenossenschaft dem Gemeinschaftsleben der Sachsen.

Aber auch das geistige und gesellschaftliche Leben der Sachsen ist durchaus auf

die Gemeinschaft, auf althergebrachte Formen und Sitten aufgebaut. Die

Nachbarschaften, Bruder- und Schwesterschaften umfingen und umfangen alle

Glieder der Gemeinde, geben ihnen nach außen eine würdige

Stütze, helfen in Not, führen zu gemeinsamem Vergnügen,

wie sie den Toten gemeinsam zu Grabe tragen. Alte Vorschriften regeln das

gesamte gesellschaftliche Leben, schreiben dem Hochzeitsbitter die Form der

Einladungen vor, wie sie dem Brautvater gebieten, mit welchen Wendungen er

beim Geistlichen, beim "wohlachtbar-würdigen Herrn Vater" um das

Aufgebot bittlich wird. Die alten, weisen Bräuche schützen die

Gemeinschaft vor den Einbrüchen fremden Volkstums, schädigender

Sitten, gefährlicher Laster, schirmen den Einzelnen auch in wirtschaftlichen

Dingen.

Trotz dieser so ausgeprägten kollektivistischen Lebensformen behält

der Einzelmensch aber doch viel mehr persönliche Freiheit als etwa der

Mensch, der in kommunistisch geführten Gemeinschaften lebt. Innerhalb

des Hofes ist der Sachse unbedingter Herr, hier kann er ganz nach eigener

Verantwortung schalten. Sowie er aber nach außen auftritt, muß er

sich den Regeln, die die Gemeinschaft aufgestellt hat, fügen, nicht nur in

den allgemeinen selbstverständlichen

Bürgerpflichten, - am gleichen Tage mußte mit der Saat

begonnen werden, wie auch am selben Tage jedermann zur Ernte des Korns aufs

Feld hinaus mußte -, sondern auch in Fragen der Tracht, in Fragen

öffentlicher Vergnügungen, in seiner Stellung gegenüber den

andern im Lande lebenden Völkerschaften. Es ist ungeschriebenes aber

desto strenger durchgeführtes Gesetz, daß jeder Jugendliche nach der

Einsegnung der Bruder- oder Schwesterschaft beitritt, der er bis zur

Verehelichung oder bis zum 24. Jahre angehört, ebenso wie es

Vorschrift ist, die mit Stolz eingehalten wird, daß beim Kirchgang und allen

feierlichen Anlässen die uralte farbenprächtige Volkstracht getragen

wird. Die Gemeinschaft ächtet national jeden, der eine Ehe mit einem

Fremdnationalen eingeht - nicht aus

Überheblichkeit - die Ächtung ist auch nicht eine

persönliche, jedoch in allen Fragen, die die deutsche Gemeinschaft

angehen, schaltet der, der eine Mischehe eingeht, aus, es sei denn, daß sein

Ehegenoß freiwillig dem Deutschtum und dem evangelischen Glauben

beitritt. So sind denn Mischehen selten. Nur durch diese oft starren Gesetze war es

möglich, daß sich Sprache und Rasse weitgehend rein erhalten haben,

so rein, daß der Siebenbürger Sachse heute nach 800 Jahren ohne

weiteres in seinem Dialekt mit seinem Luxemburger Vetter sprechen kann und

dieser höchstens feststellt, daß der Sachse "wohl schon lange von

daheim fort sei", womit er aber nicht die Jahrhunderte meint.

[333=Foto] [334]

National - christlich - sozial also sind die drei Hauptwesenszüge dieses

kleinen Volkssplitters, der nicht mehr als eine Viertel Million Seelen zählt,

aber nicht nur einem großen Teile Siebenbürgens den Stempel des

christlichen Abendlandes unverwischbar aufgedrückt hat, sondern auch

noch weit in die jenseits der Karpathen liegenden Räume des

rumänischen Volkes hinübergewirkt hat. Zäher Fleiß

und ein oft kühner Wagemut eignet den Sachsen in geschäftlichen

Dingen, doch sein gesunder Konservatismus schützt ihn vor

Übereilungen. Er ist jedoch durchaus nicht rückständig, nur

prüft er Neuerungen genau, bevor er sie einführt. Er ist ein sorgsamer

Rechner und er wurde in der Vorkriegszeit sehr wohlhabend, doch ist sein

Reichtum völlig zerschlagen worden durch Krieg, Inflation und

Wirtschaftskrise. Man sagt ihm Neid und Geiz nach, doch ist letzterer mehr auf

seine Person beschränkt, während er seinem Vieh die

schönsten Ställe baut, selbst aber in seinem alten Hause wohnen

bleibt. Sprichwörtlich ist seine unbedingte Ehrlichkeit und

Gewissenhaftigkeit. Fremden gegenüber ist er zunächst sehr

zurückhaltend, da er immer wieder schlechte Erfahrungen macht. Der

Magyare wird wegen seines überschäumenden Temperaments nicht

als vollwertig angesehen; den Rumänen, dessen Sprache er fast immer

versteht, anerkennt er heute als Herrn des Landes nicht eben mit Freude, da er ihn

als wenig arbeitsam und in vielen Dingen unzuverlässig empfindet; doch

der Sachse kennt keinen nationalen Haß. Der Zigeuner wird als

nichtvollwertig angesehen und den Juden gegenüber hat er eine starke

Abneigung, so daß sie in den meisten sächsischen Gemeinden nicht

ansässig werden können. Die Umwohnenden nennen die Sachsen

kalt, berechnend und stolz. Verglichen mit den südöstlichen

Völkerschaften wirkt er unbedingt kalt und

temperamentlos - besonders die Frauen -, doch stolz im

überheblichen Sinne ist er nicht, nur selbstbewußt, da er weiß,

daß er der Lehrer der andern Völker ist. Der Sinn für heiteres

Genießen, den seine Vettern im Rhein- und Mosellande haben, ist bei ihm

durch die leidvollen Jahrhunderte verloren gegangen; sein höchster

Genuß ist: Schaffen und Vorwärtskommen. Wohl gibt es auch unter

den Sachsen unverbesserliche Trinker und Schlemmer, Kartenspieler und sonstige

Tunichtgute, dumme Protzen und maulaufreißerische Prahlhänse, der

Gesamteindruck ist aber doch in überragender Weise der einer gefestigten

Persönlichkeit, die ihre Pflichten kennt und befolgt, was sich wohl am

besten dadurch ausdrückt, daß die Sachsen die pünktlichsten

Steuerzahler waren und sind.

Nur in einer Beziehung ist er schwärmerisch, in seiner Heimatliebe, in

seiner unentwegten Deutschheit und in der Verehrung, die er dem Mutterlande

entgegen bringt, was sich besonders in seinem Schrifttum zeigt. Ganz gewiß

gibt es keinen auslanddeutschen Stamm, der so ganz und gar geistig nur auf das

Deutsche eingestellt ist. Was der Siebenbürger Sachse für die

Erhaltung seiner Schulen zu opfern in der Lage ist, kann nur als großartig, ja

für den Binnendeutschen als beschämend bezeichnet werden. Er hat

in den guten Tagen soviel in seine Kulturrüstung hineingebaut, daß er

es heute in schwerer Notzeit kaum zu tragen vermag, aber da er von seiner

Sendung überzeugt ist, so kämpft er einen geradezu heroischen

Kampf um die Erhaltung seiner geistigen Höhenlage. Alles was uns im

Reich innerlich bewegt, macht auch der Siebenbürger Sachse durch; in

politischer, in wirtschaftlicher, noch mehr aber in künstlerischer wie in

allgemein geistiger und [335] seelischer Beziehung;

und er versteht all das zur Stärkung seines Deutschtums trefflich zu

benützen. Daher ist er dem Binnendeutschtum in einer Beziehung

wenigstens voraus - er ist unbedingt Volk geworden, er stellt

einen 100%igen Typus des Deutschen dar, so wie ihn unsere großen Denker

und Politiker oft und oft gefordert haben, er ist, geistig betrachtet, eine innige

Verschmelzung von allen deutschen Stämmen, da er bemüht

gewesen ist, all das zu erobern, was er im Mutterland als gut, schön und

erstrebenswert erschaut hat. So hat denn seine idealistische Deutschheit stets die

großen Männer des Mutterlandes begeistert und der Ausspruch Opitz'

"Germanissimi Germanorum" erscheint in verschiedener Fassung immer

wieder und wird mit Freude zur Kenntnis genommen, und der Jugend wird immer

gepredigt, sich dieser Werturteile würdig zu erweisen.

Siebenbürgen ist eine gewaltige Bastion, die aus den sie umgebenden

Tiefebenen und Steppen bis auf 2600 Meter hinausragt, ein Land, das seine

Bewohner zu harten und kühnen Menschen formt. Der

siebenbürgische Rumäne ebenso wie der Magyare, der Szekler, sie

sind charakterlich stark von ihren in den Tiefebenen lebenden Volksgenossen

verschieden. Überall dort, wo der Sachse die deutsche Pflugschar in die

Erde gedrückt hat, trägt das Land vielfache Frucht; aber Klima und

Boden lassen den Segen nicht mehr üppig gedeihen, sie fordern

ständige schwere Arbeit, aber sie lohnen auch mit Segen den [336] Fleißigen.

Hügel an Hügel begleiten die Flußläufe, die als

brausende Wildwässer von den Schneefeldern der Karpathen zu Tal

strömen. An der Kokel - inmitten des Landes, moselähnlich

und auch ihr Name mahnt an den Kokelberg bei

Trier - und ihren Nebenflüssen, reifen süße Trauben,

und der Wein, der aus ihnen gekeltert wird, ist dem der alten Heimat

ähnlich an lieblich duftender Würze, nur heißer und feuriger.

Weizen und Roggen, Kraut, Kartoffel und Rüben stehen auf den

Äckern, auf denen tellergroße Sonnenblumen ihre Gesichter drehen

und wenden und große Kürbisse sich wohlig auf der Scholle

lümmeln. Aber auch Hanf und Flachs werden gebaut und überall

baut man das türkische Korn, den Kukuruz, den Mais, doch ist sein Mehl

nicht wie bei den Rumänen ständige Nahrung. Der Sachse ißt

den Mais lieber im veredelten Zustande - er füttert seine Schweine

mit den goldenen Körnern. Brot und Speck, Wurst und Sauerkraut sind die

Hauptnahrungsmittel der Sachsen, und wenn sie Feste feiern, dann wissen sie die

langen Tafeln mit der Menge üppiger Speisen zu füllen, mit derber

und feiner Kost und köstlichen Weinen, denn die von den Magyaren so sehr

gerühmte Schlemmerfreude hat auch auf den Sachsen abgefärbt, nur

daß sie nicht zu seinem Lebensinhalt erhoben wurde.

Schnurgerade ziehen sich die breiten Dorfstraßen dahin, Giebel steht an

Giebel, ein Haus gleicht fast dem andern. Nach der Straße zwei bis drei

Fenster der guten Stube. Ein großes Tor schließt die Einfahrt auf den

rechteckigen Hof; neben der Toreinfahrt ein kleineres Wohnhaus, das Altenteil,

neben dem meist der Backofen und die Sommerküche stehen. Ein paar

Stufen führen in die Wohnräume hinauf und hinab in den Keller, in

dem Obst, die Krautfässer und Kartoffeln und im Weinland natürlich

auch der Rebensaft eingelagert wird. Unter dem selben Dach der

Geräteschuppen, auch Platz für einen Federwagen, dann die

geräumigen Stallungen mit steineren Fliesen, luftige Räume, in

denen edles alpenländisches Milchvieh, die für Siebenbürgen

so typischen Büffel und zumeist erstklassige Pferde zu finden sind. Der

stark mit Federvieh bevölkerte Hof beherbergt noch den Misthaufen und

eine Jauchengrube, Schweinekoben, manchmal auch einen kleinen

Suppengewürzgarten, und quer über die ganze Hofbreite ist die

große Scheune gestellt, deren hartgetretene Tenne freilich nicht

mehr zum Dreschen benützt

wird - die Zeit der hölzernen Flegel ist längst vorbei,

überall brummen in der Erntezeit die Maschinen. Hinter der Scheune ein

geräumiger Grasgarten mit Obstbäumen, mit Gemüsebeeten,

die von leuchtenden Bauernblumen bestanden sind, um die fleißige

Honigträgerinnen schwirren.

Das fränkische Gehöft in reiner Form.

Dort, wo die in der Planung der Siedlung vorgezeichneten Straßen

zusammentreffen, ein weiter Platz, auf dem sich einst die Wagenburg erhob, als

man das Land der Wildnis abrang; heute steht das alte Gemäuer der

Kirchenburg hier, verwittert und romantisch. Zumeist sind die einstigen

Wassergräben zugeschüttet, eine kleine Promenade ist entstanden,

oder ein Pfarrgarten, doch die Türme zeigen noch trotzig ihre Pechnasen,

die wehrhaften Mauerumgänge scheinen erst gestern verlassen zu sein. In

den Kammern steht auch heute noch die Frucht in großen Bütten, die

Speckseiten hängen von der Decke, doch nur selten sind die Kammern

verschlossen...

[333]

Siebenbürgische Frauen.

|

[337=Foto] [338] Und wenn

dann am Sonntag die Glocken zusammenklingen, dann treten die Bauern aus ihren

freundlichen Häusern. Die Schaftstiefel glänzen, schwarze Hosen aus

solidem Tuch stecken in den Schäften und der stolze blaue oder in andern

Gegenden weiße Mantel bedeckt den Körper; ritterliche Gestalten,

aufrecht und ihres Wertes bewußt, Herren besonders wenn sie hoch zu

Roß durchs Land reiten, um einen hohen Gast einzuholen. Die Frauen in

ihren altertümlichen Trachten, in ihren faltigen Schauben mit

weißgeschleierten Köpfen oder in dunkeln, spitzenbesetzten Hauben,

wie einem mittelalterlichen Gemälde entstiegen. Nur der weiblichen Jugend

ziemt die Fröhlichkeit farbenfreudiger Gewänder, feingestickter

Bänder, die von dem krempenlosen Samtzylinder, dem "Borten" flattern,

der die Flechten krönt. Die Sonne glitzert auf altem Geschmeide,

blühweiß leuchtet das bauschige Hemd aus dem

Mieder - es ist eine Pracht!

O, man könnte noch viel erzählen, von den guten alten Sitten, von

der lustigen Spinnstube in kalter Wintersnacht, wenn gewaltige Schneemassen die

Dörfer verschüttet haben, von den Osterbräuchen und

Maienspielen, von tagelangen Hochzeiten, wenn die Braut verstohlen wird,

könnte berichten von den ranken Turnergestalten der Jungmänner,

von ihren Wettrennen, vom Tanz der Jugend unter der Dorflinde, von den

althergebrachten Liedern, die sie am Abend auf den Dorfstraßen singen, von

dem harten Ringen gegen die neuen Gewalten, die aufgestiegen sind, und dem

schweren Kampf um die Erhaltung des Deutschtums in Schule und Kirche.

[335]

"Die Sachsen kommen!"

Festzug am Reformationstag in einem siebenbürgischen Städtchen.

|

Doch wir müssen eilen. Auch die Städte haben ein Anrecht darauf

geschildert zu werden, und dann ihr, ihr mächtig ragenden Riesen, ihr

schneegekrönten Häupter der Karpathen, ihr tiefen Wälder, in

denen Bär und Luchs hausen, ihr einsamen, hochgelegenen Triften und

Almen.

Hermannstadt ist

das Haupt des Sachsenlandes. Hier residiert der Bischof, das

Oberhaupt des Deutschtums, der geistliche und geistige Vater, die höchste

Instanz aller Volkstumsangelegenheiten. Noch stehen die alten

Befestigungswerke, noch erzählen uns die kühn gewölbten

gotischen Kirchen von der Zeit, da Hermannstadt eine Macht darstellte, um die

die Landesfürsten buhlten. Auf dem Großen Ring jenes

prächtige Palais des bedeutendsten Siebenbürgers, des Gubernators Samuel Brukenthal, des Freundes der Maria Theresia, des größten

Staatsmannes aus sächsischem Stamm, eines Kunstmäzens, der

seinem Volk ein einzigartiges Museum hinterließ von staunenswerter

Großartigkeit. Die Straßen mit ihren gediegenen

Bürgerhäusern, die schönen Plätze der sich dehnenden

neuen Stadt zwischen Parks und Gärten...

[337]

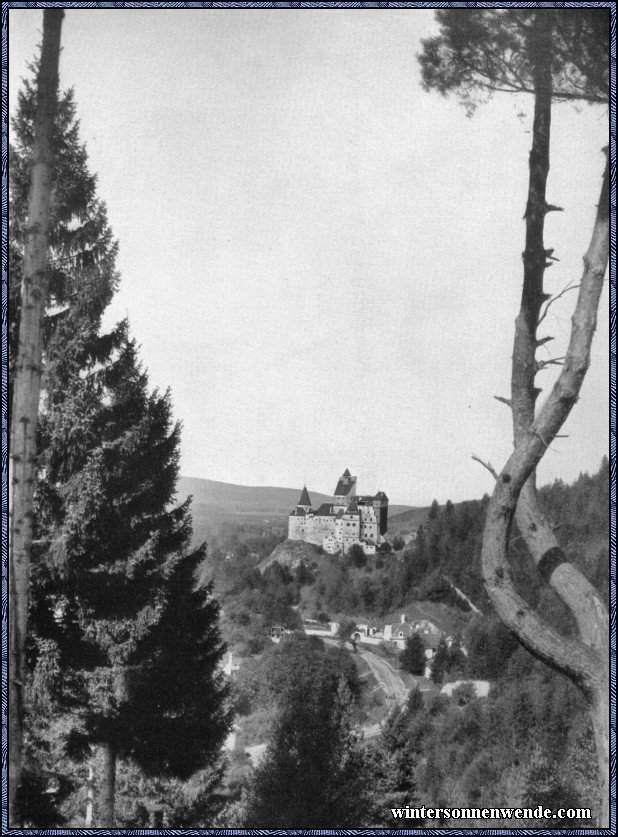

Die Törzburg. Deutsche Ordensburg aus dem 13. Jahrhundert.

|

Kronstadt, die Gründung der Ritter am Fuß der Zinne, bietet uns das

schönste Städtebild des Südostens. Vor seinen Toren breitet

sich die weite, tellerflache fruchtbare Ebene des Burzenlandes mit ihren

volkreichen großen deutschen Gemeinden. Hoch auf dem Berge das alte

Schloß, ungeheuerlich die klobigen Festungstürme der Stadtmauern,

formenschön das Rathaus und ehrfurchtgebietend die größte

der gotischen Kirchen, die östlich von Wien errichtet wurde, selbst den

berühmten Stefansdom an Größe überragend. Kronstadt

war und ist die bedeutendste Industrie- und Handelsstadt des Landes an dem

wichtigen Paß nach Rumänien, nach dem Balkan gelegen. Vor den

Toren werken die Fabriken, rauchen die Schlote, hämmern die Werke,

surren die Spindeln, die Stadt aber [339] klettert immer

höher hinein in die Täler, umgürtet von Gärten und

wonnesamen Wäldern, durch die die Wege hinausführen in den

schönsten Teil der Karpathen...

Und in diesen Städten, nicht minder aber auch in dem romantischen

Schäßburg und dem gemütlichen Weinstädtchen

Mediasch am Kokelflusse, im obstreichen Bistritz im Norden des Landes,

blüht deutsches geistiges Leben im Bezirk der alten Lateinschulen, hier

klingen die Männerchöre und Orchester von den großen

Werken, die deutsche Meister schufen, hier erbrausen die Orgeln von Fugen des

großen Thomaskantors...

Ein Stück Deutschland des Geistes und der Gesinnung, wenn auch politisch

nie zum Reiche gehörend, so doch eine Provinz jenes großen Reichs

deutscher Geistigkeit, das lebt, allen Gewalten zu Trotz!

|