[Anm. d. Scriptorium:

eine detaillierte Karte

der deutschen Kolonien

finden Sie hier.] |

Land und Leute in unseren Kolonien (T. 3)

[134]

Unser Kamerun

Dr. Alex Haenicke

Das Land

Kamerun ist wohl die bekannteste unserer Kolonien gewesen - vielleicht lag dies

an dem seltsamen, exotisch klingenden Namen, über dessen

Ursprung sich allerdings die wenigsten klar gewesen sein dürften: er

stammt von den Entdeckern der mittelafrikanischen Westküste, den

Portugiesen, die dem Strand nach den unzähligen auf ihm

herumwimmelnden Seekrebsen, den "camarões", etwa

"Kamerunsch" ausgesprochen, den Namen gaben. Die für das Ufer

gedachte Bezeichnung wurde später auf das ganze Gebiet ausgedehnt,

wobei denn wieder einmal feststellbar ist, daß die Ableitungen von Namen

oft völlig sinnlos sind, denn was die riesigen

Urwald- und Steppengebiete des Landes mit den scherentragenden

Meergeschöpfen zu tun haben, wird wohl niemand so leicht zu

erklären wissen.

Aber auch die Landschaftsart der neuen Kolonie zog die Gedanken und

Sehnsüchte so manches romantisch veranlagten Deutschen an: denn ganz

im Gegensatz zur öden, dünenbegrenzten toten Küste

Südwestafrikas empfängt Kamerun den Ankommenden mit der

ganzen betörenden und betäubenden Üppigkeit der Tropen.

Über dem dichten Grün wildverwachsener Gebüsche,

Gehölze und Wälder erheben sich mächtige

Gebirgszüge in einer Höhe von 4000 m; edle Holzarten,

fruchttragende Bäume und Sträucher, üppigster Graswuchs

bekunden den Reichtum des von vielen Flüssen durchzogenen Gebietes, in

dem Überfluß an Nahrungsmitteln und kostbaren Rohstoffen

herrscht.

Aber auch Schönheiten locken, die nur von den Tropen gespendet werden

können: die traumhaften Nächte, in denen Negermusik aufbrummt

oder das dumpfe Schlagen der Nachrichtentrommel von fern sich nähert

und geisterhaft wie Waldesspuk wieder verschwindet...

Wenn trotz seiner Vorzüge Kamerun in der Folge an Anteilnahme

seitens der öffentlichen Meinung in der Heimat verlor und Kamerun das

"Stiefkind der Mutter Germania" wurde, so ist das auf Umstände

zurückzuführen, die nicht im Lande selbst begründet sind,

sondern in dem blinden Vorurteil der rot-schwarzen Reichstagsparteien.

Kamerun umfaßte ursprünglich ein Gebiet, das etwa die

Größe Deutschlands

besaß - 492 700 qkm; 1911 wurde es durch die mit

Frankreich abgeschlossenen Marokkoverträge aber bis zu der ansehnlichen

Ausdehnung von 790 000 qkm gebracht. Es gewann sehr bedeutende

Territorien im Süden und Osten des Landes, die wie die Fläche des

Erstbesitzes zum Teil bis in die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts

unerforscht gewesen waren.

Die Küste der Kolonie ist 320 km lang und erstreckt sich vom Rio del Rey

bis zum Kampofluß; sie ist durch viele Buchten gegliedert, aber der Mangel

der westafrikanischen Küste an guten Hafenplätzen macht sich auch

hier bemerkbar, weil die großen Flüsse Kameruns mit ihren

Wassermassen auch viel Schlamm ins Meer spülen, der sich in Barrenform

vor die Mündungen legt und so den Schiffen die [135] Einfahrt erschwert.

Ausgiebige Baggerungen haben in der

Duala-Bucht dem Übelstand abgeholfen. Da das Land im Westen

terrassenförmig zum Meere abfällt, sind die Flußläufe

vielfach von Stromschnellen und Wasserfällen durchsetzt, so daß ein

Eindringen in das Innere des Landes auf dem Wasserwege mit besonderen

Schwierigkeiten verknüpft ist.

Im Westen und Nordwesten grenzte Kamerun an

Britisch-Nigeria, im Süden und Osten an

Französisch-Äquatorial-Afrika. Nach dem Kriege wurde Kamerun

als Mandatland des Völkerbundes unter britische und

französische Herrschaft geteilt.

[54]

Elefantensee bei Kumba in Kamerun.

|

Nördlich von der Biafrabai, der Hauptbucht der Küste,

erhebt sich das vulkanische Kamerungebirge als gewaltiges

Wahrzeichen der Kolonie aus dem

Meere - die spanische, in der Bucht liegende Insel Fernando Po, sodann die

sich über 750 km ins Meer erstreckende Kette der Eilande Principe,

São Thomé und Annobom bilden die Fortsetzung des

festländischen Gebirgsstockes. Lange sind die Bemühungen um die

Bezwingung seines höchsten Gipfels, des Monga maloba vergeblich

gewesen; der deutsche Botaniker Gustav Mann, der englische Forschungsreisende

Burton und andere Reisende haben versucht, die 4100 m des

Kamerunberges zu ersteigen; aber sie kamen kaum über die hier sehr hoch

liegende Baumgrenze, zirka 2700 m, hinaus, dann machte, wie es in einem

älteren Bericht heißt, "der rauhe, vulkanische, mit Lavamassen

überdeckte Boden das Aufsteigen in höhere Regionen

unmöglich" - wobei zu bedenken ist, daß bis in die siebziger

Jahre trotz der Leistungen Edward Whympers, Tucketts, Leslie Stephens und

anderer Alpinisten die Hochtouristik noch keine sehr verbreitete und entwickelte

Kunst gewesen ist. Der Aufstieg ist zwar ziemlich lang, bietet aber nach den

heutigen Begriffen gar keine Schwierigkeiten. In 2400 m Höhe liegt

eine von Gustav Mann entdeckte und nach ihm benannte Quelle; der Pic selbst,

der "Berg des Donnerns" genannte Göttersitz, gipfelt sich dreifach in die

"Drei Schwestern".

Die Neger schrieben die Erfolge der ersten Weißen, als es ihnen gelang,

höhere Regionen zu erreichen, einer Medizin zu, die die Götter dem

Fremden gäben, um sie noch stärker und mutiger zu machen, als sie

ohnehin schon seien: denn die Eingeborenen hatten stets die Angst der

Naturmenschen vor dem Gebirge - genau wie die Europäer mit

wenigen Ausnahmen bis ins 18. Jahrhundert hinein, obgleich diese längst

keine Naturkinder mehr waren - und siedelten sich niemals höher als

1000 m hoch an. Bis in diese Gegend reicht die üppige tropische

Vegetation; dann folgt eine Urwaldregion mit dichtem Unterholz, bis sich die

Bäume allmählich lichten, bis sich nur noch vereinzelt Gras und

Strauchwerk sehen lassen, bevor die Kahlheit des Hochgebirges in ihre Rechte

tritt. Das ganze Gebirge hat eine Länge von etwa 50 km bei einer

Breite von 10 bis 15 km.

Die sandige Küste ist überall flach und an den

Flußmündungen von sumpfigem Schwemmland eingefaßt. Die

Eigentümlichkeit des Strandbildes wird durch [136] den Hintergrund des

dichten Mangrovengebüsches bestimmt; diese eintönige grüne

Wand, die sogar bis in die Flußbetten vordringt, gibt uns den Eindruck der

Abgeschlossenheit, des Geheimnisvollen, das Afrika mehr als jeden anderen

Erdteil umgibt. Es ist ein Mittelding zwischen Meer und festem Land, das zum

Teil, z. B. an der Mündung des Mungoflusses, dem Ufer vorgelagert

ist, eine Art Wattenregion, deren schlammiger, von Wasser bedeckter Boden

durch das vielfach verschlungene Wurzelgeflecht der Mangroven

zusammengehalten wird. Eine Reihe von Wasserrinnen, "Krieks" genannt,

durchzieht diese Sumpfniederungen, die erst

10 - 15 km landeinwärts in festes Schwemmland

übergehen; dieses steigt dann in etwa 50 km Entfernung bis zum Ort

Mundame bis zu 110 m Höhe an. Der Pflanzenwuchs geht

allmählich von der Mangrove in schwer durchdringlichen Buschwald

über, in dem sich vereinzelte Hochwaldbäume und Palmen

finden.

Diese Mangrovenwälder bergen eine große Gefahr: Aus dem

ungesunden Gewirr steigen Milliarden von Moskitos

auf - Afrika grüßt die Fremden nicht eben freundlich. Aber

auch das Hinterland ist gegen diese Gefahren nicht ganz sicher, denn der Wald

trägt die Krankheitsträger bis ins Innere, "so daß die

Eingeborenen oft nach der Windrichtung den Anzug einer Fieberepidemie

voraussagen können".

Die Küstenlinie wird durch die "Ästuarien" genannten

Flußmündungen unterbrochen, deren bedeutendste das

Kamerunästuar oder die Bucht von Kamerun ist; sie wird von fünf,

durch ein Netz von Nebenarmen verbundenen Flüssen gebildet. Der

Dibamba, der Wuri und der Mungo sind die

bedeutendsten.

"Die Einfahrt von der See her",

schreibt A. Seidel, "ist 8 km breit und so tief, daß die

größten Kriegsschiffe in die prächtige, außerordentlich

günstige Bucht einlaufen können. Vom Schiffe aus erblickt das Auge

während der Einfahrt zunächst nur flache niedrige Ufer, die das weite

Wasserbecken in großem Bogen umsäumen.

Die Szenerie ist eintönig, dichtes

Mangrovengebüsch bedeckt die Landschaft, die nur selten durch die aus

dem Buschwerk hervorlugenden Hütten eines Dorfes belebt wird. Erst nach

etwa zweistündiger Fahrt wird das Bild anziehender. Das Gelände

am linken Ufer des Flusses hebt sich, steil abfallende Uferberge treten hervor, und

der frühere Regierungssitz, an der linken Seite der Wurimündung auf

der »Joßplatte« gelegen (eine 10 m hohe Lateritplatte,

auf der der Gouverneur von Soden sein Haus und einen

prachtvollen Park angelegt hatte), kommt in Sicht. Hier liegen auch mehrere

Negerdörfer und europäische Anlagen, welche zusammen als

Duala bezeichnet werden. Alle Bauten und Dörfer

(Joß-, Akwa-, Bell- und Deidodorf) befinden sich auf der linken Seite des

Flusses, während auf der rechten nur Hickory, ebenfalls ein Dualadorf,

gelegen ist."

So zeigte sich Duala zu Beginn der deutschen Arbeit in

Kamerun. - Später traten machtvolle Veränderungen ein; das

Bild wurde freundlicher und einladender. - Zahlreiche stattliche

Gebäude öffentlicher und privater Art zeugten von deutschem

Fleiß und zielbewußtem Aufbau.

[137] In geringer Entfernung

von der Küste beginnt der Urwald; als breiter Gürtel bis

300 km Tiefe im Süden und 120 bis 150 km im

nördlichen Teil der Küste lagert sich das "Waldland" auf das

ansteigende Gelände. Fr. Hutter gibt in seinen

Wanderungen und Forschungen im Nordhinterland von Kamerun ein

anschauliches Bild des Urwaldinnern:

"Unter dem feuchten, dumpfen,

halbdunklen Blättergewölbe herrscht eine fast

gleichmäßige Temperatur Tag und Nacht, die eines Treibhauses.

Wenn der Himmel bewölkt ist, erreicht das Dunkel bisweilen einen solchen

Grad, daß man kaum Uhr und Kompaß ablesen kann. Ein

Sonnenstrahl dringt fast nie auf den

Weg - kein Glitzern und Spielen der goldenen Lichter auf dem Gezweig.

Und stiehlt sich einmal ein schwacher Lichtblick durch die grünen, grauen,

braunen, dumpfen Laubmassen, so erfaßt den Menschen, der tagelang da

unten, zwischen den mächtigen Pfeilerstämmen der Eriodendren,

dem Gewirr, Gestrüpp und Wurzelwerk den mächtigen Fangarmen

der Lianen, ein winziges Geschöpf, mühsam seinen Weg verfolgt,

die Sehnsucht, hinauf, hinaus zu gelangen, um nur endlich einmal wieder die

Sonne und den Himmel zu sehen.

Gleichförmig, eintönig ist der Wald, wie der

Ozean, wenn kein Windhauch ihn bewegt, kein Segel ihn belebt. Was heute das

Auge sieht, ist dasselbe, was es gestern gesehen hat, was es morgen sehen wird.

Überall grade aufstrebende Stämme, um die sich riesige, beindicke

Lianen schlingen, daran erinnernd, daß auch in dieser scheinbar in

ununterbrochener Ruhe dahinlebenden Pflanzenwelt hart und unerbittlich der

Kampf ums Dasein gekämpft wird. Die Opfer dieses Kampfes, die

abgestorbenen, halb vermoderten Baumleichen liegen allenthalben am Boden, und

furchtbar ermüdend sind die steten Klettereien darüber hinweg: bald

schwingt man sich nur mit Mühe hinauf, um ausgleitend drüben

hinunter zu stürzen; bald ist der Stamm bereits so verfault, daß man

bis an die Hüften durchbricht und Staub, Moder, Insekten und Maden in

Unmengen aufstört und wie von einer Wolke davon umgeben ist. Zum Teil

hängen die erstickten Stämme noch in den Armen ihrer

Überwinder, der Lianen, wie in riesigen Klammern, die sie zwingen,

hinaufzustarren in die Lüfte, gebleichte Riesenskelette. Neue

Gewächse sprießen aus ihnen hervor; unten auf dem Boden

schießt ein Heer von Blatt- und Schlingpflanzen

auf."

So war's noch zu Hutters Zeiten, also um die neunziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts - 10 Jahre später begann es anders zu

werden. Wo früher nur schmale Buschpfade liefen, zogen vielfach 20

Meter breite Schneisen durch den Wald, die Hauptorte des Landes verbindend. Sie

gaben der Sonne Zutritt zu dem feuchtwarmen Boden, trockneten ihn fest und

machten ihn leichter gangbar. Durch ordnende Nachhilfe von Menschenhand

wurden weite Strecken befahrbar, auch für Kraftwagen.

Die erste Terrasse erhebt sich über dem Küstengebiet;

Wasserfälle und Stromschnellen der Flüsse kennzeichnen sie. Ein

Hügelgebiet folgt, dem sich ein ebenes, etwa 40 km breites Plateau

in der Höhenlage von 500 - 600 m anschließt.

Dann zeigt sich wieder eine Hügellandschaft, ein zweites Hochplateau, bis

endlich das Hoch- oder "Grasland" nach schroffem Aufstieg erreicht wird.

Auch in Südkamerun fällt das Land mit zwei Terrassen ab, deren

erste ein mit mäßiger Steilheit ansteigendes Randgebirge aufweist,

während die zweite jähe Abhänge besitzt. Das Grasland, die

Savanne, stellt nicht etwa eine zusammenhängende

Wiesen- oder Weidefläche vor, sondern, wie einer der ersten [138] Erforscher, der im

Weltkrieg berühmt gewordene General von Morgen sagt, der als

Leutnant Kamerun durchquerte:

"Es sind große, von

Galeriewäldern durchsetzte Felder. Die Wälder bauen sich an den

Ufern der Flüsse auf und haben oft ansehnliche Breite. Außerdem

finden sich in der Savanne verstreut verschiedene Zwergbäume. Das Gras

selbst erreicht an einigen Stellen eine Höhe von 4 m. Der Boden,

vielfach roter Laterit, ist ungemein fruchtbar. Er ermöglicht bei den

Getreide bauenden Sudannegern eine zwiefache Ernte im

Jahr."

Den bekanntesten Teil des Hinterlandes von Kamerun nimmt das von

Passarge erforschte Adamaualand

ein - ein politischer, kein geographischer Begriff, da es das einstige

Sultanat Yola mit seinen Vasallenstaaten umfaßte. Gebirgswälle von

2000 m Höhe, die Tschebschti und die Mandaraberge begrenzen

es - sie sind auch heute noch nicht ganz erforscht. Das Hochland von

Südadamaua "arbeitet das Allgemeinbild zu immer schrofferen Formen

aus". Die Geländewellen werden höher und tiefer, weite Mulden und

Kessel bilden sich; die Einzelerhebungen werden isolierte mächtige Kegel

(gleich dem Hohentwiel im Hegau); die Höhenzüge breitgelagerte,

vielgegliederte, hochragende Gebirgsmassive, die ihrerseits wieder oben zu

Plateaus abgeplattet sind: so das Bámetáhochland, das

mächtige, zerklüftete Kumboplateau, das Banssohochland

und andere.

Einzelne erloschene Vulkane, wie der als abgestumpfte Pyramide in die

Landschaft hineinragende 3000 m hohe Muti bei Bamenda, Kraterseen und

Kraterhügel überragen das Plateau von Ngaundere, das noch immer

nicht ganz bekannt ist.

"Das Hochland", sagt Hutter, "soweit

es nicht Urwald deckt, ist die »rote Erde« Kameruns. Rötlich

schimmern die nackten Felswände, gleich großen roten

Dächern leuchten aus dem Braun der Hütten, dem saftigen

Grün der Bananenhaine

weithin die Versammlungsplätze in den

Dörfern; wie rote Bänder ziehen die schmalen Pfade durch die

verkohlten Flächen, wenn die Grasbrände über sie

hinweggegangen sind, oder durch das junge, frische Grün, mit dem die

tropenkräftige Natur sie bald wieder

schmückt."

Das Hochland wird von vielen sehr bedeutenden Flüssen durchzogen; der

Sanaga, zwischen Gebirgsschwellen gelegen, mit mehreren

Nebenflüssen, darunter der von Curt v. Morgen entdeckte

Mbam und der Djerem, sowie der Njong

verästeln sich über ein weites Gebiet. Außer dem Sanaga

entspringen hier der Benue, der Shari und der Ssanga.

Wenn auch der außerordentliche Wasserreichtum des Landes eine

ungewöhnliche Fruchtbarkeit garantiert, so trägt er doch wenig zur

Erschließung des Gebietes bei, da die Flüsse nur zum geringen Teil

schiffbar sind; der in dieser Beziehung wichtigste Fluß ist der Njong.

Der nördlichste Gipfel der Kolonie reicht in das sagenumwobene

afrikanische Binnenmeer hinein, in den Tschadsee. Aber der Ruf dieses

Gewässers, das lange Zeit als geographisches Problem gewertet wurde, ist

besser als die Wirklichkeit. Wir dürfen nicht bedauern, daß uns bei

der Grenzregulierung nicht mehr zugefallen ist. Denn dieser Überrest des

einstmals hier seine Wogen

schla- [139] genden tertiären

Meeres, dieser phantasieumwobene zentralafrikanische See, dieses Ziel der

geographischen Sehnsucht der Jahrhunderte, ist heute erst recht nur mehr das, was

ihn bereits vor 60 Jahren Barth genannt

hat: - "eine ungeheure Lache." Der Rückzugsprozeß vollzieht

sich mit großer Geschwindigkeit; der ehemalige deutsche Anteil am See ist

"eine kraut- und schilfbedeckte, von

1 - 2 m tiefen Wasserlachen durchsetzte Ebene." Einst hatten

verwegene Schwärmer Visionen von einer deutschen Handelsflotte auf dem

Tschadsee, die mit den Schätzen der reichen Uferländer beladen auf

dem "Binnenmeere des Sudans" einhersegelte. Nun, wir wären auch ohne

den Tschadsee glücklich, wenn wir nur Kamerun wieder hätten!

Die verwirrende Mannigfaltigkeit der Bodengestaltung, die vielen noch halb

unbekannten Gebirge, die komplizierten Stromsysteme, die verschiedenen

Formationen des großen Gesamtgebietes Kamerun bis ins einzelne

auseinanderzusetzen, würde den Rahmen dieses Buches

überschreiten und zudem den nicht geographisch und geologisch

ausgebildeten Leser ermüden. Das Bild der Gegend mag trotzdem in

großen Zügen vor dem geistigen Auge feststehen:

Mangrovendickicht, Urwald, Terrassenränder, Grasland, Hochplateaus,

Randgebirge mit vulkanischen und anderen grotesken Berggestaltungen; breite

Ströme, üppigste Fruchtbarkeit und die feuchte Hitze des

Treibhaustropenklimas; als höchste Erhebung der Kamerunberge nahe der

Küste, über dessen Bild vom Meere aus die begeisterte Schilderung

Hutters sagt:

"Ein gigantisches Eingangstor zum

Herzen Afrikas hat die Natur dort geschaffen, wo der Atlantik als Bai von Biafra

am tiefsten das westliche Gestade des dunklen Kontinents einbuchtet. Dem

Schiffe, das von Westen her sich naht, tut sich hier, an der Scheide zwischen

Ober- und Unterguinea ein Ausblick auf von überwältigender

Großartigkeit. Voraus im Osten taucht aus blauer Flut der scharf umrissene

duftige Gipfel des Kamerunberges auf;

Ost-Süd-Ost aus der Meerflut herauf der

Clarence-Pick oder O-Wassa auf der spanischen Insel Fernando Po.

Aufgerichtet zu beiden Seiten der nur 20 km breiten Straße ragen die

mächtigen Vulkangebilde hoch über die ihre Hänge

umlagernden Wolken. Ein weicher grüner Mantel, ein

großer herrlicher Wald, umhüllt den mächtigen

Südpfeiler des Naturportals. Die senkrechten Felsstreben, mit denen der in

der Tiefe gefestet ist, sind umsponnen von schaukelndem Netzwerk rankender

Gewächse, aus denen in leuchtenden Farben prächtige Blumen und

Blüten hinabhängen bis zur Brandung, die aufschäumend an

den einstigen Kraterwällen sich bricht. Drüben an der afrikanischen

Küste türmt, immer massiger nach Ost und West auslegend, der

Gebirgsstock des Kamerunberges sich auf, steil gegen die Küste abfallend,

an die, umsäumt mit dichtem Urwald, die weißen Kämme der

Wogen anbranden, um zurückprallend und rauschend in seinem oft

minutenlang sichtbar bleibendem Nebel zu zerstieben."

Von derselben Begeisterung über dieses schöne Stück Erde

zeugt eine neuere Schilderung (von Em. Kellerhals) aus dem

Jahre 1935:

"Zuerst steigt die Umrißlinie

durch den Urwald sanft hinan; dann gewinnt sie die erste Spitze, den

Kleinen Kamerunberg, immerhin schon mit 1774 Meter Höhe; die

weitere Steigerung erscheint dem Auge infolge der perspektivischen

Verkürzung nicht mehr bedeutend, beträgt aber noch volle 2300

Meter; endlich erreicht sie mit 4080 Meter den obersten Gipfel des

mächtigen Kegels.

[140]

Dieser Berg ist mehr als ein eindrucksvolles Stück Landschaft. Er ist

Sinnbild und Gleichnis.

Die Eingeborenen nennen ihn Mongo ma Loba. Wenn

dieser Name Stütze, Pfeiler des Himmels bedeutet, wird man verstehen,

warum sie dieses äußerste Bollwerk ihres Landes gegen das Meer,

wie einst die Griechen den Felsen von Gibraltar, die tragende Säule des

Himmelsgewölbes hießen."

Das Klima

Selten werden sich in einem Lande soviel unvermittelt sich

gegenüberstehende Gegensätze finden wie in Kamerun. Wie die

Bodengestaltung voller Kontraste ist, so bieten auch die meteorologischen und

klimatischen Verhältnisse Bilder von sehr verschiedener Art. Gerade das

Klima aber ist im äquatorialen Kamerun für den Europäer von

ausschlaggebender Bedeutung; es spielt also in Kamerun eine viel

größere Rolle als in dem zum größten Teil nicht mehr in

den Tropen liegenden Südwestafrika.

Wer das Klima der feuchten Tropen nicht kennt, muß sich vorstellen,

daß man dort eigentlich niemals so ganz trocken wird. Der

Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist sehr groß: ein Stück Schokolade, das

offen auf dem Tisch liegengelassen wird, ist nach kurzer Zeit vollkommen

aufgeweicht. Zur Regenzeit wird die Hitze noch unerträglicher; wenn die

kompakte Wassermasse, die man dort "Regen" nennt, vom Himmel

gestürzt ist und die Wolken sich verziehen, dann dampft alles; dichte

Schwaden weißen Brodems ziehen durch das

Buschwerk - es kommt einem so vor, als sei in einem überheizten

Raum die Dampfheizung geplatzt. Aber schließlich ist alles Gewohnheit

und Sache der persönlichen Konstitution; man muß allerdings ein

gesundes Herz haben. Eine Entschädigung für alle

Mißhelligkeiten, die das feucht-heiße Klima mit sich bringt, liegt in

der geradezu unbegreiflich üppigen Vegetation (von der noch zu sprechen

sein wird), in den tausend Wundern der Natur, des

Pflanzen- und des Tierreiches, die uns auf Schritt und Tritt begegnen.

Für die Witterung ist die Erwärmung der Luft über dem

Erdboden und der Luftaustausch durch Wärmeströmung

maßgebend. Die durch den senkrechten Sonnenstand hoch erwärmte

Luft über der Gegend des Äquators steigt senkrecht in die

Höhe, während als Ersatz für die oben abströmende

Luft von Norden und Süden her kalte Luft zufließt. In dem Gebiet der

aufgelockerten Luft ist der Luftdruck niedrig. Es kommt zu reichlichen

Niederschlägen. In etwa 30° Breite steigt die aufgestiegene Luft

wieder ab und erwärmt sich dabei. Die sich hier stauende Luftmasse ist das

Gebiet der niederschlagslosen Roßbreiten. Sie bringen zwar hohe

Wärmegrade, aber trockene Hitze, die der Mensch leichter erträgt als

das Dampfbad der Tropen. Nördlich und südlich des Äquators

liegt also eine sich drehende Luftwalze, die mit dem Hinundherpendeln des

höchsten Sonnenstandes sich im Sommer nach dem Sudan, im Winter nach

der Kalahari [141] hin verschiebt. Die

Hitze im Kameruner Küstengebiet wird außerdem durch den

kühlen, bereits von Südwest her bekannten Benguëlastrom

zum Teil gemildert. Wenn nachmittags die "Seebrise" einsetzt, wird diese als

Wohltat dankbar begrüßt.

In den Tropen gruppiert sich die Regenzeit um die Tage, in denen die

Sonne im Zenit steht. Infolge der starken, gerade von oben kommenden

Erwärmung lockern und heben sich die über der Erde lagernden

Luftmassen, kühlen sich beim Steigen schnell ab und lassen den

Wasserdampf, den sie mit sich führen, als Regen niederfallen. Da nun in

den Äquatorgegenden die Sonne zweimal jährlich im Zenit steht, so

müßten sie eigentlich zwei Regenzeiten

besitzen - aber da der Sonnenhöchststand hin und her pendelt und

die Regenzeit ihm nachhinkt, verschmelzen in der Nähe des

Äquators beide Regenzeiten zu einer. Also gibt es im größeren

Teil von Kamerun nur zwei Jahreszeiten, die Regenzeit vom

Mai bis Oktober und eine trockene Zeit vom November bis April.

Schwankungen kommen natürlich bei der großen Ausdehnung des

Gebietes vor, aber im allgemeinen verläuft der Wechsel mit großer

Regelmäßigkeit. Die Regenzeit wird von einer etwa

2 - 4wöchigen "Tornado"-Periode

begrenzt - der Zeit der wilden Gewitterstürme.

Dem Klima Kameruns fehlt der einheitliche Charakter, da von Norden her der

Einfluß der Sahara spürbar wird, von Süden und

Südosten her das Kongogebiet klimatisch einstrahlt. So ändert sich

die Regenhöhe von der Guineaküste nach dem Innern zu in dem

Sinne, daß im inneren Winkel des Golfs nur eine, nach dem Kongogebiet zu

zwei Regenzeiten, nach Norden zu wieder auch nur eine Regenzeit eintritt. Die

Regenmengen sind ebenso unterschiedlich, es fallen vom Tschadsee bis zur

Südgrenze 500 - 3000 und 10 000 mm

Regen.

Eine Sonderstellung nimmt der Kamerunberg ein - wie er infolge seiner

hohen und plötzlichen Erhebung aus dem Meere alle Vegetationszonen auf

sich vereinigt, so hat er auch von allen klimatischen Erscheinungen etwas

mitbekommen. Bis zur Höhe von 900 m herrschen die gleichen

Verhältnisse wie im Urwald - die wir gleich genauer kennenlernen

werden; dann folgen die für das Grasland charakteristischen Erscheinungen.

Auf der Westseite des Berges nimmt der Regenreichtum außerordentlich zu;

das Kap Debundja ist die regenreichste Stelle in ganz Afrika, und mit

einer am Südhang des Himalaja gelegenen Station in Assam, Cherrapunji

genannt, der ganzen Erde. Es wird jährlich die enorme Menge von

12 000 mm oder 12 m Regenhöhe verzeichnet; die

normale Niederschlagsmenge beträgt etwa 300 cm. Kaum ein Tag

vergeht ohne Sintflut, und in der sogenannten trockenen Zeit gehört eine

Periode von sieben regenlosen Tagen zu den größten Seltenheiten.

Maßlosigkeit der tropischen Natur!

Im Küstenvorland sind bei immer gleichbleibender feuchter Hitze die

Temperaturschwankungen gering; in Duala hat der heißeste Monat, der

Februar, ein Mittel von 27,3°, der kälteste, der Juli, von 24,4°.

Das beobachtete Maximum ist 32° - was etwa einem Berliner, ganz zu

schweigen von einem Stuttgarter, [142] nicht weiter

imponieren kann, da wir ja Temperaturen bis 35°, auch 36° im

Sommer, häufig genug zu verzeichnen haben; da aber das Minimum

19° beträgt, so wird uns die fürchterliche Gleichheit der Hitze

doch Respekt einflößen.

Das Urwaldgebiet also hat seine eigenen Gesetze. Dr. Plehn

schildert sie von Duala aus mit folgenden Worten:

"Die Jahreswende bezeichnet den

Höhepunkt der heißen, regenlosen Zeit. Hinter dem

gleichmäßig trüben Dunst bleibt die aufsteigende Sonne lange

völlig verborgen. Die Gräser sind mit reichlichem Tau

getränkt, der bald nach dem Sichtbarwerden der Sonne verschwindet. Die

Landbrise, die die ganze Nacht hindurch mit einer Stärke von drei und

darüber geweht hat, flaut ab und ist schon gegen 8 Uhr morgens gar nicht

mehr spürbar. Damit und mit dem Vorkommen der Sonne beginnt die

unerträglichste Zeit des Kameruner Aufenthaltes. Das neblige dunstige

Grau über dem Flusse verschwindet auch bei dem Zutagetreten der Sonne

nicht, und der Kamerunberg bleibt hinter der dicken Dunstschicht viele Wochen

verborgen. Trotz der relativ verringerten Luftfeuchtigkeit ist die Luft am Mittag

mit ihren 30 - 31°C unerträglich drückend,

namentlich am Flußufer zur Ebbezeit. Gegen 1 Uhr nachmittags tritt die von

Südwest wehende Seebrise ein, meist ziemlich unvermittelt und mit

beträchtlicher Kraft, trotz der Hitze Erleichterung verschaffend. Sie bringt

auch reichlich geballtes Gewölk mit herauf, durch das die intensive

Sonnenbestrahlung wenigstens zeitweise gemildert wird. Regen fällt zu

dieser Zeit selten, manchmal 3 - 4 Wochen gar nicht. Trotzdem

läßt sich an der Vegetation äußerlich kaum

irgendwelcher Einfluß der verringerten Feuchtigkeit erkennen, häufig

sind gegen Abend ferner Donner und Wetterleuchten. Stärkere Gewitter

sind in dieser Zeit sehr selten. Bis gegen Abend weht die Seebrise. Von

besonderer Pracht sind der Sonnenuntergang und die

Dämmerungserscheinungen. Die Nächte sind meist wolkenlos; den

Mond umgibt nicht selten ein trüber

rötlich-gelber Hof. Nicht lange nach Sonnenuntergang schläft die

Seebrise ein, um dann nach wenigen Stunden der Landbrise Platz zu machen, die

bis gegen Morgen anhält.

Nur kurze Zeit zeigt sich hier das geschilderte Bild der

Trockenzeit rein; wochenlang vor ihrem Eintritt, wie auch vor ihrem

Übergang in die Tornadozeit des Frühlings wechseln Tage des

beschriebenen Charakters mit solchen, die durch reichliche Bewölkung

wolkenbruchartige plötzliche Regen sowie durch das zeitweise Auftreten

von Tornados völlig den Charakter der Tornadozeit zeigen. Gerade in

dieser Übergangszeit, in der heftige Regengüsse mit intensivem

Sonnenschein abwechseln, zeigen sich die heißen Tagesstunden, in denen

die hochstehende Sonne auf den durchfeuchteten Boden brennt, ganz besonders

unerträglich.

Je weiter die Übergangszeit vorrückt, um so

spärlicher werden die sonnigen Tage, und einen um so

gleichmäßigeren Charakter nimmt der Regenfall an. Die Tornados

werden selten und schwächer, schwächer die elektrischen

Entladungen. Die Sonnenuntergänge sind meist klar, ebenso die

Nächte, soweit nicht [143-144=Fotos] [145] Regengewölk sie verfinstert. Die Landbrise nimmt an

Heftigkeit ab, die Regen kommen größtenteils von der See her. So

vollzieht sich allmählich der Übergang in die eigentliche Regenzeit,

die ihre Höhe wechselnd zwischen Juli und August erreicht. Selten ist

nunmehr der Anblick der Sonne; unablässig fällt aus dem

trüben, gleichmäßig grauen Himmel der Regen herunter, bald

anschwellend, bald nachlassend, nachts mit größerer Intensität

als tagsüber. Alles ist in einen matten, wässrigen grauen Schleier

gehüllt, Tümpel und Pfützen entstehen, kleine ausgetrocknete

Wasserläufe schwellen zu reißenden Bächen, Bäche zu

Flußläufen an. Die Windbewegung ist abgeschwächt; trotzdem

und trotz der zunehmenden Feuchtigkeit, die alle Gegenstände mit

Schimmel überzieht, empfindet der Körper die namentlich

nächtlich niedrigere Temperatur und das Fehlen der intensiveren

Sonnenbestrahlung sehr wohltätig, und das zeitweise Hervorkommen der

Sonne ist nichts weniger als angenehm und hat meist vermehrte

Fiebererkrankungen zur Folge.

Mit Unterbrechung dauert die Regenzeit bis in den Herbst

hinein; dann beginnt langsam in umgekehrter Weise die Wende zur Trockenzeit.

Der Pflanzenwuchs hat in dieser Zeit, wo sich die Einwirkung der Sonne zu der

des mit Feuchtigkeit getränkten Erdreiches gesellt, seine höchste

Entwicklung erreicht - zugleich aber auch die Fiebersterblichkeit, die bis

gegen den Eintritt der trockenen Zeit ansteigt. Die Schwüle an den

heißen Vormittagen ist besonders groß, und zu den

Fiebererkrankungen gesellen sich auch wieder die Leiden der Trockenzeit in

Gestalt von zunehmender Nervosität, von Darm- und Hautleiden. So

vollzieht sich unter allmählichem Zunehmen der heißen Tage etwa

im November wieder der Übergang zur

Trockenzeit."

So der Verlauf der Jahreszeiten im Urwaldgebiet.

Sehr viel günstiger gestaltet sich das Klima auf dem

Hochlandplateau, vor allem auf den am höchsten gelegenen

Steppen im Norden der Kolonie; es steht in direktem Gegensatz zu dem, was wir

bis jetzt als Tropen- oder Kameruner Klima kennengelernt haben. Die Besserung

zeigt sich schon auf den höhergelegenen Stationen im Urwald; in Jaunde ist

zwar das Maximum noch 32°, aber das Minimum 12°, und die einstige

Station Baliburg hat die ideale Durchschnittstemperatur von 18°

aufzuweisen. Trotzdem aber zeigt sich hier der Vorteil der

äquatorialen Gleichmäßigkeit. Der Temperaturunterschied des

wärmsten und des kältesten Monats betrug in Baliburg

1,6 - 2,8°, d. h. daß es selten mehr als 21°,

selten weniger als 15° ist. Berlin hat mit seinen Julitemperaturen von

30 - 33° und seinen Februarkälten von

20 - 25° Unterschiede von über 50° (!). Auch

die Niederschlagsmengen sind in der Höhe geringer, in Bali etwa um die

Hälfte als im Küstengebiet - manchmal hagelt es zum

größten Entsetzen der Neger auch hier.

Ein Gegenstück zu Plehns Schilderung der Urwaldwitterung gibt

Hutter für das Hochland.

[146]

"Versetzen wir uns in den Oktober und damit in die das Ende der Regenzeit

ankündigende Tornadoperiode. Der Morgen ist bereits nicht selten klar und

schön nach einer sternenhellen Nacht angebrochen; bisweilen hüllt in

den ersten Frühstunden dichter Nebel noch die Landschaft ein. Reichlich

liegt der Tau auf den unendlichen Grasflächen. Eine leichte Brise aus Ost

oder Südost trägt das Rauschen eines nahen Wasserfalles an unser

Ohr. Langsam steigt die Temperatur, die nachts auf 13° oder 12°

gesunken war, gegen Mittag auf 22° und 24° an; mit ihr steigert sich

auch die Stärke des Windes, der meist von Ost nach Südwest

umspringt und angenehm erfrischend wirkt; aber im Laufe des Vormittags ziehen

sich in dieser Periode Tag für Tag Gewitterwolken zusammen, und

nachmittags bereits oder spätestens abends entladen sie sich in kurzen und

heftigen Stößen.

Aus einem kurzen Tornado Kameruns kann man gut vier

schwere deutsche Gewitter machen. Die Häufigkeit der Blitze

läßt sich am besten durch den treffenden Ausdruck

»Blitzregen« charakterisieren. Ist bei leichteren Gewittern

ein Zählen der einzelnen Entladungen noch möglich, so gibt man das

bei einem schweren Tornado sehr bald auf und überläßt sich

rücksichtslos dem großartigen Schauspiel der entfesselten

Naturgewalten.

Schon das Heraufziehen eines Sturms am

äußersten Horizont läßt das Gewaltige des nahenden

Elementarereignisses ahnen. Schwer und breit schieben sich die Wolkenschichten

schwarz und dunkelgrau übereinandergebaut höher und höher,

und der noch in reichem Blau sich wölbende Himmel verschärft den

Gegensatz. Bereits ist ein Drittel von ihm überzogen, und immer noch

steigt die Wetterwand, obgleich der sich verstärkende Wind dagegen

anzuprallen scheint. Endlich kommt seitliche Bewegung in die Massen;

waagerecht zucken die Blitze durch die Schichten, und unaufhörlich rollt

der ferne Donner. Durch drei Himmelsquadranten zieht die

Wolkenwand - nun im Süden ein kurzes Stillstehen: wie ein Leopard

über sein Opfer fällt es in immer steigender Geschwindigkeit

über die winzige Behausung der winzigen Menschen her. Heulend setzt die

Windsbraut ein, und im Nu liegen ganze Bananenreihen auf der Erde, und durch

die zerfetzten Blätter der stehengebliebenen pfeift der Sturm. Die

Häuser wanken und ächzen, von den Dächern fliegen in

Garben die Grasbüschel, dunkler und dunkler wird es ringsum; jetzt der

erste nahe Blitz und Donnerschlag zugleich, daß der Boden erzittert. Nun ist

der Bann gebrochen; Blitz auf Blitz und Schlag auf Schlag zuckt und kracht es

herunter, hinauf, nach allen Seiten. Ein Feuermeer, ein Feuerregen und

Getöse wie rollendes Schnellfeuer aus Hunderten von Geschützen.

Mit dem ersten Blitzstrahl fast brechen auch die Wassermassen herab; wie

Sturzbäche tosen sie hernieder, und der Sturm schleudert sie dahin und

dorthin.

Trotz der so außerordentlichen Heftigkeit der

elektrischen Entladungen und trotz der Häufigkeit der Gewitter sind

Blitzeinschläge verhältnismäßig selten, wenigstens im

Hochland; an der Küste wird von zahlreicheren berichtet, aber auch da

beschränken sie sich auf leblose Objekte: Flaggenmaste, Bäume und

der- [147] gleichen, am

häufigsten sollen Kokospalmen von ihnen getroffen werden. Von vom Blitz

erschlagenen Menschen berichtet keine Quelle.

Am nächsten Tage wiederholt sich das gleiche

Schauspiel. So naht die zweite Hälfte des November. Die elektrischen

Entladungen werden schwächer, und schwächer wird auch der

Regen: die Trockenzeit kündigt sich an. Von Nordost kommen bereits die

»schwarzen Schneeflocken«, d. h. die niederfallenden,

schwarzgebrannten Grasüberreste, die der Wind Hunderte von Kilometern

aus dem tiefen Innern herantreibend hier niederstieben läßt. Mitte

November nimmt mit einem letzten grollenden Donner die Regenzeit ihren

Abschluß. Nun beginnen die schönen Tage der Trockenzeit. Die

charakteristischen Merkmale ihrer ersten Hälfte sind fast gänzlicher

Mangel an Gewittererscheinungen und an Regen. Kühl, ja kalt sind die

Morgen, 8° und 7° sind nicht

selten - noch lagert Tau, aber nicht mehr so stark, auf Blatt und Gras, und

prächtig erhebt sich in wolkenloser Bläue der junge Tag. Rasch

steigert sich die Temperatur bis aufs drei-, ja vierfache der Morgenablesungen,

aber kräftig bläst ein tüchtiger Wind aus Ost oder

Südwest übers Land, und kein Tag kommt einem wirklich

heißen, schwülen Julisommertag in der Heimat nur annähernd

gleich. Abends kühlt es sich rasch wieder ab; meist herrscht vollkommene

Windstille. Die Tage ausgenommen, an denen der austrocknende Hamattan aus

Nordwest anweht, läßt sich der Beginn der echten, rechten

Trockenzeit vollkommen zutreffend mit einer langen Reihe schöner

Herbsttage im bayrischen Vorbergland vergleichen.

Die Schattenseite jeder Reihe von schönen Tagen

fehlt auch hier nicht. Mit dem Aufhören der tropischen Unwetter hört

auch jeder Regen auf, und eine äußerst lästige Folge der

langandauernden Trockenheit ist der Staub, der den ganzen Körper, der

Kleidungsstücke spottend, und alle Gegenstände täglich mit

einer dichten Schicht überzieht. Die abgebrannten weiten Flächen

lechzen nach Regen.

Endlich sind die langen Wochen steten Sonnenscheins,

steter Trockenheit vorbei; es ist Mitte Januar. Endlich rollt wieder der lange nicht

mehr vernommene Donner, Wetterleuchten flammt da und dort, da und dort

steigen dunkle Wolken auf, und um die Mitte des Januar herum rauscht der erste

Gewitterregen mit ununterbrochenen elektrischen Entladungen herunter. Die

Temperatur kühlt sich hierbei rasch so bedeutend ab, daß die

Wasserniederschläge nicht selten als Hagelkörner

herunterkommen.

Eine Tornadoperiode in der Trockenzeit hat ihren Anfang

genommen; bis Mitte März kracht es und gießt es in gleicher Weise

fast jeden Tag. Dann folgt wieder eine Pause, aber nicht von sehr langer Dauer.

Von Ende März bis Anfang Mai kommen in bald längeren, bald

kürzeren Zwischenräumen die Tornados an. Im übrigen

herrscht bis Mitte Mai Trockenzeitgepräge. Von da ab werden die Gewitter

seltener und schwächer, die Stürme legen sich, der Himmel

hüllt sich immer mehr und länger in graues Gewölk, die Nebel

breiten sich immer häufiger über das Land, die Temperaturen

verlieren die der Trockenzeit eigenen [148] bedeutenden

Tagesschwankungen und verflachen sich. Morgens ist es nicht mehr so sehr

kühl, mittags nicht mehr so sehr warm, den ganzen Tag über windig,

der Feuchtigkeitsgehalt der Luft nimmt wieder zu, der afrikanische Sommer ist

zum Herbst geworden, und nicht lange dauert es, so befinden wir uns in der

richtigen Regenzeit.

Dichter Nebel hüllt des Morgens die Landschaft

ein, und feiner Sprühregen rieselt durchkältend und

durchfröstelnd nieder, vergebens wartet man auf einen erwärmenden,

erhellenden Sonnenstrahl; wohl jagt der sich allmählich erhebende

Südwestwind die schweren Nebelmassen fort, doch nur, um nun schwere

Regenwolken heranzuführen, die, tief herniederhängend, ihre Wasser

in gleichem melancholischen Plätschern auf die regenschweren

Grasflächen senden. Die kleinsten Bäche werden zu reißenden

Strömen, und gegen Abend ballt der nimmer rastende naßkalte

Südwestwind neue Nebelmassen undurchdringlich aufs neue und leitet so

unter stetem Regen den grauen Tag in die Nacht hinüber, die den

regensendenden Tag in gleicher Weise ablöst.

Für die Monate Juni, Juli und August ist dieses Bild

völlig zutreffend. Im September beginnen wieder die ersten schwachen

Donner zu rollen, die Windstärken wechseln, und während in den

eigentlichen Regenmonaten Wind, Wolkenzug und Regenrichtung Tag für

Tag in eintöniger Übereinstimmung waren, lassen sich endlich

wieder wohltuende Verschiedenheiten feststellen. Dadurch gelingt es auch hier

und da einem Stückchen blauen Himmel hervorzulugen. Freudig

begrüßt man die immer häufiger werdenden elektrischen

Erscheinungen, endlich scheinen auch die Wasserquellen ab und zu wenigstens zu

versiegen, und die Tornadoperiode des Oktober naht: der Kreislauf des Jahres im

Hochland nordwärts des meteorologischen Äquators ist

geschlossen."

In dem Gebiet zwischen Nordadamaua und dem Tschadsee, dem entferntesten

Zipfel Kameruns, nimmt die Wärme zu (Tagestemperaturen bis 42°),

die Niederschlagsmenge ab, und die Thermometerschwankungen verringern sich.

Trotzdem ist infolge der verdunstenden Tschadseegewässer der

Feuchtigkeitsgehalt der Luft ein sehr hoher, so daß die klimatischen

Verhältnisse nicht gut sind. Nachtigal berichtet, daß sich

nicht einmal die eingeborenen Bornuneger einer guten Gesundheit erfreuen;

für den Europäer dürfte der längere Aufenthalt dort

nicht ganz empfehlenswert sein.

So durchläuft allerdings das Klima Kameruns die größten

Gegensätze: Niederungen von feuchter, malariabrütender Hitze;

Hochlande mit gesunder, reiner, manchmal nördlich kühler Luft;

monatelange Trockenheiten auf der einen, tägliche Regengüsse auf

der anderen Seite; Tornados mit Hagel und qualmende Nebel; ein verdunstendes

Meer in "feuchtheißer Flachbeckensenke" - ein Land der

geographischen Verschiedenheiten, die von keiner anderen Tropengegend

übertroffen werden.

[149]

Die Tier- und Pflanzenwelt

Die starken Verschiedenheiten, die für die Bodengestaltung und das Klima

Kameruns bezeichnend sind, bestimmen auch die Verteilung der

Tier- und Pflanzenwelt - oblgeich die frei lebenden Tiere hin und wieder

die Grenzen ihres eigentlichen Gebietes übertreten mögen.

Eine Dreiteilung der Pflanzenwelt ergibt sich sogleich aus der

Landesbeschaffenheit selber: die Vegetation der

Sumpf- und Brackwassergegend, des Urwaldes und des

Hochlandes. Auch die Tierwelt fügt sich in dieses

Schema ein. Der Kamerunberg bildet auch hier wieder ein Gebiet für sich,

das von allen Zonen einen Teil besitzt.

In den Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten wird eine Bootfahrt

auf dem Mungo beschrieben, während der das

mannigfach-bunte Leben der Brackwasserfauna

und -flora an uns vorüberzieht:

"Von der Joßplatte geht die

Fahrt hinüber über das

Kamerun-Ästuar zur Einmündung des

Mungo-Kriek. Massen von Seeschwalben huschen über die

schmutziggelben Wasser, und ein Geieradler zieht am Strande entlang, nach

einer vom Meer ausgeworfenen Beute spähend. Unter der Gunst der

Strömung biegen wir in den Krieg ein, und mühsam sucht sich das

Boot in dem Gewirr von Wasserarmen seinen Lauf. Die fast feierliche über

der Landschaft liegende Ruhe, die nur selten durch das Kreischen eines Papageis

unterbrochen wird, übt einen eigentümlichen Eindruck aus. Bald

jedoch nimmt die eigenartige Ufervegetation dieser Brackwasserzone unsere

Aufmerksamkeit in Anspruch. In erster Linie fällt die Mangrove

auf durch die besonders zur Ebbezeit sichtbaren bizarren Formen ihres

stelzenartigen Wurzelwerks sowohl wie durch die oft seilartig ausgespannten oder

frei herabhängenden Luftwurzeln und das einförmige, matte, an

Weiden erinnernde Grün ihrer blanken, lederartig festen Blätter: sie

bildet zum größten Teil die Pflanzendecke der Ufer. Im Wurzelwerk

kriechen und klettern zahllose kleine eigentümliche Fische mittels ihrer zu

einer Art von Armen umgebildeten Brustflossen, kleine Krabben verschwinden

bei Annäherung schnell in ihren Löchern, schwarz und weiß

gefärbte Eisvögel streifen hin und her, Reiher,

Sumpf- und Schattenvögel holen sich von den Fischen und Krabben, und

der graugrüne Bülbül huscht durch die Büsche der

Mangroven.

Die Fahrt geht weiter in dem enger und enger werdenden

Kriek, in dem eine fast unerträgliche Hitze herrscht. Jetzt zeigen sich

große Büsche eines der Brachwasserzone eigentümlichen

gewaltigen Farnkrautes, ferner dichte Horste der herrlichen Weinpalme und

stattliche, reich mit Früchten beladene Pandanus, mit deren stachligen

Blättern man bei der Enge und den vielen Windungen des Kriek, der

stellenweise eine Breite von nur

1 - 2 m hat, in recht unangenehme Berührung

kommt.

Festeres Schwemmland beginnt. Die Rhizophoren

(Mangroven) treten mehr und mehr zurück, häufiger wird die Raphia,

Scitamineen zeigen sich, und [150] endlich mündet

der Kriek in den eigentlichen Mungofluß ein. Die Brackwasserregion ist

durchfahren. Wohl machen sich Ebbe und Flut auch hier noch durch Sinken und

Steigen bemerkbar, doch schon ist ständiger Abstrom vorhanden und

infolgedessen süßes Wasser. Rasch wird die Vegetation jetzt

mannigfaltiger, der Mangrovenwald wird zum Buschwald. Hier und dort erhebt

sich riesenhafter Eriodendron, dessen gigantische Formen gerade in dieser

Umgebung besonders auffallen. Außerordentlich dicht ist das Unterholz,

das, mit europäischem Maßstab gemessen, immerhin die

Höhen eines mittleren Buchen- oder Nadelholzwaldes erreicht. Auf ihm

haust eine hellbraune Ameisenart; die Tiere lassen sich bei unvorsichtiger

Annäherung des Kanus massenhaft in das Boot fallen und peinigen durch

widerlichen Geruch und noch mehr durch ihren schmerzhaften Biß, der

schon manchen Mungofahrer Hals über Kopf ins Wasser springen

ließ, sich so von den Quälgeistern auf die rascheste Art zu befreien.

Endlich auch findet das durch das stete Graugrün ermüdete Auge

lebhafte Farben. In strahlendem Weiß schimmern Blüten,

Schlingpflanzen leuchten rot und gelb, faustgroße, scharlachrote

Schmetterlingsblüten winden sich um abgestorbene Stämme,

tiefviolette Trauben eines anderen Gewächses ranken sich hinauf bis zu den

Spitzen der hohen Urwaldriesen, während wieder andere ihre langen,

gurkenähnlichen Früchte bis tief zum Wasserspiegel

herabhängen lassen. Blüten und Früchte, frisches, junges und

welkes Laub am gleichen Stamm: das ist es, was in den Tropen jeden Unterschied

der Jahreszeit in unserem Sinne aufhebt. Nie findet man ganz entblätterten

Wald, nie solchen in frischem, jungem Grün prangen.

In der undurchdringlichen Uferwildnis schreien

Affenherden, und in Scharen, laut lärmend, ziehen oben Graupapageien. Ab

und zu hört man einen mächtig rauschenden, langsamen

Flügelschlag: man schaut auf, und über einen weg fliegt ein

Nashornvogel mit mißtönendem Geschrei. Da und dort ist in die

dichte grüne Ufermauer ein Loch gerissen, das Unterholz geknickt und eine

tiefe Furche in die Lehmsteinwand eingegraben. Da ist ein Elefant

durchgebrochen, der seinen mächtigen Körper in den Fluten erfrischt

hat.

Das Vegetationsbild zu beiden Seiten des Flusses hat sich

unterdessen nicht unwesentlich geändert: der Buschwald ist zum

Mischwald, dem Mittelglied zwischen Busch und Hochwald, geworden.

Graziöse Ölpalmen und hochstämmige Melonenbäume

mengen sich in die bisherige Pflanzenwelt; und zahlreicher recken sich die Riesen

des unberührten afrikanischen Hochwaldes in die Lüfte: wir sind in

den Kameruner Urwald eingetreten."

Es wird vielleicht nie ganz gelingen, den Urwaldzauber mit all seinen Farben,

Dunkelheiten, Überraschungen, Unheimlichkeiten, Freuden und Leiden

dem mit Worten ganz deutlich vor Augen zu führen, der ihn nicht kennt.

Leider vermag es auch das Lichtbild

nicht - denn auf ihm verschwindet die Einzelheit, die aus

tausendfältigem Wirrwarr hervorleuchtend die Wildnis ungeheuer lebendig

macht. Außerdem aber verschieben sich die

Größenverhältnisse, die Gliederungen

verschwinden - kurz, wo das Auge in der Nähe über den

größten Reichtum [151] an Formen,

Färbungen und Nüancen schweift, bleibt auf der Platte eine

einförmige und wenig imposante Undurchdringlichkeit zurück.

Immerhin ist im Urwald sozusagen etwas los; man schlägt z. B. im

Vorübergehen zufällig an einen Baum mit

schwarz-weißer Rinde, die sich plötzlich auflöst und wegfliegt:

es waren lauter Schmetterlinge, die auf dem Stamm saßen und Mimikry

machten. Oder wunderbare Blüten hängen von Schlingpflanzen

herunter, aber wenn man sie pflücken will, greift man in lauter unsichtbare

Dornen und läßt sie lieber in

Ruhe - was auch auf jeden Fall vernünftiger ist. Kleine Vögel

stehen in einem Sonnenstrahl über einer Blume und bewegen die

Flügel so schnell, daß man nur den winzigen Leib im Licht

schimmern sieht - einen lebendigen Edelstein. Nur eine Tiergattung sieht

man im Urwald nie: die "wilden" Leoparden, Elefanten, Löwen,

Panther - sie sind im undurchdringlichen Dickicht verborgen und denken

gar nicht daran, den Menschen anzugreifen, wenn sie nicht angeschossen, in die

Enge getrieben oder plötzlich erschreckt sind. In der Nacht hört man

sie heulen - aber das ist alles. Reisende können wochenlang den

Urwald durchstreifen, ohne mehr als die Fährten der "reißenden

Bestien" zu finden, wenn sie nicht das sich verbergende Wild auf dem Pirschgang

aufstöbern. Gefahr droht dem Menschen von "wilden" Tieren jedenfalls

nicht - auch von Schlangen kaum, wenn man nicht gerade auf eine

größere giftige trifft - was sich aber vermeiden

läßt. Kleinere sind für den Europäer mit seiner festen

Fußbekleidung, die sie nicht durchbeißen können,

ungefährlich.

Allerdings - es gibt eine Sorte von Tieren, die jeder Urwaldkenner fürchtet,

weil sie in der Tat gefährlich ist: das Ungeziefer, nämlich

Sandflöhe, Ameisen, Ratten, Fliegen und sonstiges greuliches und

unappetitliches Zeug, das kriecht, klettert, fliegt, springt und hüpft.

"Die Ratten fressen Stiefel und

Sandalen an und machen nächtliche Kletterübungen am

todmüden Schläfer; die Fliegen dringen in Augen, Mund und Nase,

zerstechen den Körper und setzen sich, eitererzeugend, in Wunden. Die

Ameisen überziehen im Nu den wehrlosen Wanderer, den ahnungslos

Rastenden zu Tausenden und martern ihn mit ihren Bissen; die Sandflöhe

bohren sich heimtückisch unter die Nägel der Zehen, erzeugen dort

Geschwüre und machen den Menschen oft für Wochen vollkommen

marschunfähig.

Das sind die von Wissenden wahrhaft gefürchteten

wilden Tiere der Wildnis!"

Die Flüsse im Küstenland sind reich an Krokodilen,

Flußpferden und Fischen.

Die Vegetation des Urwaldes ist, ganz abweichend von unseren aus

Nadel- oder Laubholz bestehenden, höchstens streckenweise eine

Vereinigung beider zeigenden Wälder, von einer außerordentlichen

Mannigfaltigkeit - an die hundert verschiedenen Arten finden sich oft auf

wenigen hundert Quadratmetern zusammengedrängt. Eine der besten

Urwaldschilderungen gibt uns Pechuël-Loesche;

"In weiter, grün

überwölbter Halle nimmt das Waldmeer den Eintretenden auf. Das

Laubdach ist durch unzählige, oft wunderlich geformte Säulen an

20 m über dem Erd- [152] boden gespannt.

Ungeheure Stämme, astlos, schnurgerade und walzenrund, verlieren sich

nach oben in den Blättermassen. Zu ihren Füßen wuchern in

üppigster Fülle Gesträuch und Gestrüpp. Lianenranken,

sich kreuzend, verschlingend, die einen dünn und glatt, die andern von der

Stärke eines Schenkels und mit scharfen Dornen bewehrt, kriechen in den

seltsamsten Windungen auf dem Boden entlang und liegen zusammengerollt um

die Stammenden der Urwaldriesen gehäuft; dann wieder umklammern sie

in den mannigfaltigsten Umschlingungen Stamm und Geäst, schwingen

sich in luftiger Höhe von Wipfel zu Wipfel, ranken sich erwürgend

an den Stämmen hinan, oder hängen in wüstem Gewirr herab

bis zum Boden, mit ihren erdrückten, erstickten Opfern niedergerissen.

Über all diesem Chaos und den dichten Laubmassen

entfalten - da und dort durch eine Lücke

sichtbar - frei und hoch die mächtigen Stämme, die das Auge

in den niedrigeren Wipfeln hat verschwinden sehen, in einer Höhe von 50

und 60 m breit ausgelegte Kronen: ein Wald über dem

Walde."

Aber auch Hutter hat die auffallenden Merkmale des Kameruner

Urwaldes klar erkannt und geschildert:

"So bietet sich der Urwald zu Anfang.

Bald aber wird man vertrauter mit ihm und in ihm, und bald unterscheidet man

sehr wohl zwei ausgeprägte, verschiedene Formen: Hochwald und

Buschwald. Da und dort trifft man auf zwei weitere Bedeckungsarten der

Urwaldzone: auf Parklandschaft und Morast.

Anknüpfend an die Schilderung des

Gesamteindruckes, läßt sich der Unterschied zwischen Hochwald und

Buschwald kurzgefaßt am besten in der Aufzählung der hier, bzw.

dort fehlenden Glieder zeichnen. Der Hochwald ist der »Wald

über dem Walde«. Gesträuch und Gestrüpp fehlen

größtenteils; an ihre Stelle treten blattpflanzenartige dichte

Bestände niederer Farne und Moose; der Boden ist meist sandig. Der

Buschwald ist der »Wald unter dem Walde«. Dichtes

Untergeholz, Lianen usw. füllen ihn im reichsten Wachstum.

Tief atmet man auf, wenn nach tagelanger Wanderung

durch dieses Waldmeer der Fuß wieder freie, lichte Gegenden betritt, das

Auge endlich wieder Sonne und Himmel schaut und ein frischer Windhauch weht

statt drückender Schwüle und Dunst des Urwaldes. Ab und zu

wenigstens sind solche ersehnte Unterbrechungen die Parklandschaften.

Aus Gras, Buschwald oder dem reinen Busch setzen sie sich zusammen in der

Form, daß die waldigen Partien inselartig im hohen Gras liegen.

Das tiefe Gras der Parklandschaft ist natürlich

grundverschieden von dem weichen Rasenteppich unserer Wiesen. Gräser,

1 - 2 m hoch, bilden die Hauptmasse. Größere

Flecken sind besetzt mit den starren Schiefhalmen des berüchtigten

Elefantengrases, das 3 - 7 m hoch wird, und mit dem

westafrikanischen Tropenunkraut, der Canna indica. Das frische satte

Grün unserer heimatlichen Gräser fehlt diesem offenen Bestandteil

der Parklandschaften. An Stelle der Blumen treten verstreute Einzelpflanzen, vom

Strauch bis zum mächtigen Baum.

Als gewaltigster Vertreter der letztgenannten sei der

Affenbrotbaum, der Baobab, genannt, das Wahrzeichen der

Parklandschaft. Er ist die Eiche der Tropen; mächtigen, knorrigen

Stammes, wie der deutsche Baum, sendet er

be- [153] reits in geringer

Höhe gewaltige dichtbelaubte Äste in den mannigfaltigsten

Verrenkungen waagerecht hinaus. Gleich dem Wollbaum ist auch er ein gern

gesehener und viel benutzter Biwakbaum. Bietet jener zwischen seinen

weitausholenden Tafelpfeilern natürliche Kammern, so hat der Baobab den

nicht zu unterschätzenden Vorteil eines riesigen Naturregenschirmes.

Schlangenartig sich auf dem Boden hinringelnde Wurzeln, aber fast von der

Stärke eines Mannes, strahlen auf 30 und 40 Schritt nach allen Seiten aus.

An fast meterlangen Stielen hängen die Früchte in Gestalt von

riesigen, gelbgrünen Gurken hernieder.

In der Parklandschaft findet man auch die nach

heimatlichen Begriffen in einer richtigen Tropenlandschaft unbedingt

notwendigen Palmen in größerer Zahl: die Ölpalme, die

Wein- und die Kokospalme, in Gruppen für sich und miteinander

vermischt. Auch der palmenähnliche Melonenbaum und

Fächerpalmen finden sich gleichfalls, büschelförmig stehend.

Das eigentliche Reich der Kokospalme ist die Nähe der See; weiter

einwärts tritt sie immer vereinzelter auf."

Die letzte ortseigentümliche Abwechslung, die die Urwaldregion bietet, ist

ebenso unerfreulich, als die Parklandschaft mit Vergnügen

begrüßt wird.

"Morastige Strecken, in den

Niederungen des Nordteils und in den ausgedehnten Gebieten des

Südkameruner Urwaldes, erschweren das Vorwärtskommen ganz

außerordentlich durch ihren Pflanzenwuchs, ebensosehr fast wie durch den

sumpfigen Boden selbst. Dschungelartig wachsen cannaähnliches Schilf

und Elefantengras hoch und dicht in Mengen.

Nässe- und sumpfliebende Stauden und Gestrüpp mengen sich

darunter, und der Pflanzenwuchs, aus Gräsern, Schilf und niederem Busch

bestehend, verfilzt sich förmlich. Dazu kommt, daß derartige Stellen

mit Vorliebe von Elefanten als Suhlen benutzt

werden - und welch metertiefes Gemisch von Schlamm und Sumpf und

Morast, zertrampeltem Schilf und Gras und Busch diese ungefügen

Dickhäuter dabei zu schaffen vermögen, kann nur der sich vorstellen,

der unter Verwünschungen durch den zähen, stinkenden Schmutz

und Schlammbrei sich durcharbeiten muß, in dem die Stiefel bei jedem Tritt

fast steckenbleiben!"

Den Reichtum der Insektenwelt, der so unwillkommen ist, haben wir schon

erwähnt; zu den Ameisen gesellen sich Termiten, die ihre Bauten

freistehend errichten oder an Bäume ankleben, unzählige Zikaden

bringen ein beinahe gellendes Zirpen hervor; Gespenstheuschrecken, die einem

trockenen Blatt, einem dürren Zweige gleichen, tauchen auf, rote,

glänzende Libellen schwirren über den Wasserläufen, und,

schönstes von allem, wunderbar gefärbte Schmetterlinge aller

Schattierungen und Zeichnungen von Schwarz bis zum schimmernden

Weiß, riesenhafte Tiere, größer als die ausgespannte

Männerhand, taumeln schweren Flügelschlages vorüber. Das

ist für den Neuling einer der merkwürdigsten Anblicke: der

majestätisch langsame Flug dieser großen Schmetterlinge, da wir das

unruhige Flattern unserer kleinen Falter gewohnt sind. Moskitos, die zu den

schlimmsten Quälgeistern der Menschen gehören, sind überall

da, wo es feucht und warm ist; im Kamerun kommt noch die Tsetsefliege hinzu,

die die gefährliche Eigenschaft [154] hat, die Schlafkrankeit

zu übertragen. Bunte Eidechsen, die Agama, häufig 50 cm

lang, schlüpfen über den Grund und beteiligen sich an der Vertilgung

des Ungeziefers - ohne daß eine sichtbare Abnahme der teuflischen

Flieger festzustellen wäre.

Charakteristisch für Westafrika sind die Vogelansiedelungen, deren

Mitglieder sich ganz bestimmte Baumsorten aussuchen und oft vollkommen

ruinieren. So zerzaust sind die Blätter, so kahl ist die Krone, daß sie

"wie ein Besenreis" in die Luft ragt. So ist z. B. die Ölpalme

häufig von den Nestern der kleinen Webervögel bedeckt,

die die Tierchen sich zu Hunderten auf einem Baume sehr kunstvoll aus

Reisern, Bastfastern und biegsamen Grashalmen bauen. Der

Nashornvogel, ausgezeichnet durch seinen mächtigen Schnabel,

kommt am häufigsten in Parklandschaften und im Hochwald

vor - auch er ein Tagesvogel, während der rabengroße, aber

blau-gelb-braun gefiederte Turako nur abends und morgens durch das

Holz streift, ebenso wie die Graupapageien, die besonders vor Sonnenuntergang

den Wald mit ihrem recht mißtönenden Geschrei erfüllen.

Wenn man die Papageien nennt, muß man auch der Affen Erwähnung

tun, dieser vierfüßigen Komiker im Busch; Brehms Wort, daß

der Papagei der gefiederte Affe ist, ist wohl berechtigt. Und wo man in Afrika

Papageien findet, sind auch die Affen nicht weit.

Da sind in erster Linie die verschiedenen Arten von Meerkatzen zu nennen;

Schimpansen sind häufig, und nicht selten ist jener gewaltige

Zweihänder, dessen Urheimat ja in Guinea liegt, der von einem

förmlichen Sagenkranz umwobene Gorilla. Am unteren Mbam

und in verschiedenen anderen Gegenden, wie westlich der Yaundestation, ist er

geradezu häufig. Das erwachsene Männchen, größer als

der Mensch (bis 2,40 m Höhe) und weit breitschultriger (bis

1 m), mit langen, ungemein kräftigen, muskulösen Armen und

gewaltigen Händen, mit kammartig gewölbtem Nacken, der breiten,

tiefdurchfurchten Nase, dem mächtigen, vorspringenden Maul, aus dem ein

furchtbares Gebiß mit scharfen Eckzähnen vorfletscht, der schwarzen

Behaarung, die sich auf dem Genick zu einer sich sträubenden

Mähne verlängert - bietet einen furchtbaren Anblick.

An kleineren Säugetieren kommen im Urwald Buschkatzen,

Stachelschweine, Antilopen, eine kleine rote Büffelart vor; ferner gibt es

natürlich Elefanten und Leoparden - alles Tiere, die auch auf der

Hochlandsteppe zu Hause sind. Von den Schlangenarten mögen die

größte und ganz harmlose, die Python, die bis zu 6 m lange

"Riesenschlange", und die kleinste, wenigstens für den unbekleideten

Eingeborenen gefährliche schwarze Natter erwähnt

werden - sie soll den in ihre Nähe kommenden Menschen anspringen

und mit ihrem Biß tödlich vergiften. Endlich existieren die

üblichen Nachttiere, wie Fledermäuse, fliegende Hunde und

dergleichen geisterhafte Unwesen, die sich nur durch klagendes Geschrei und

sonderbar weiches Vorübergleiten im Dunkel bemerkbar machen.

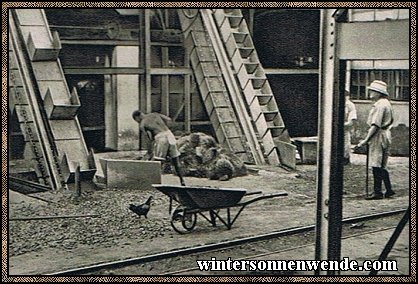

[144]

Kameruns Arbeiter befördern die Ölfrüchte

in den Sortierraum. Auf den Plantagen werden, soweit als möglich,

moderne Arbeitsmethoden angewandt.

|

Eine Anzahl von Nutzpflanzen war für unsere Kolonie

wichtig.

[155] Der Steilhang der

Hochplateaus, die Vorberge und Täler sind mit Waldungen von

Ölpalmen bedeckt:

"Die Gewinnung des Öles geht

in der Weise vor sich, daß die an den Fruchtständen

abgepflückten Palmnüsse, wie sie sind, in Wasser erhitzt und dann in

großen Trögen mit Stößeln oder den bloßen

Füßen ausgestampft werden. Bei reichlichem Zugießen von

Wasser schwimmt das aus dem Fruchtfleisch durch das Stampfen

herausgepreßte Öl oben, wird abgeschöpft und zur Reinigung

von anhaftenden Fasern durchgesiebt. Die Siebe der Eingeborenen bestehen aus

feinmaschigem Gitterwerk von Pflanzenfasern."

Das wertvollste Ausfuhrgut

Kameruns war der Kautschuk

(Gummi) - es gab Zeiten, in denen während der auf dem

Weltmarkt herrschenden Hausse das Kilo Kautschuk, das heute in England

weniger als einen Schilling kostet, mit neun, ja sogar mit achtundzwanzig Mark

bezahlt wurde. Eine "wilde Jagd" auf Kautschuk begann; "die ganze

arbeitsfähige Bevölkerung war in Bewegung geraten; die

Dörfer waren leer. Was nicht in den Wäldern Gummi zapfte, war als

Träger von und nach der Küste unterwegs", sagt Dr. Theodor

Seitz, der von 1907 - 1910 Gouverneur von Kamerun war.

Der im Urwald wildwachsende Gummibaum wird eingekerbt und die

herausträufelnde Flüssigkeit in Gefäßen aufgefangen.

Die Eingeborenen, denen nach dieser Methode die Gewinnung aber nicht schnell

genug ging, schlugen häufig die Bäume ab und erhielten den

gewünschten Stoff nun allerdings reichlicher und rascher; aber die

Bäume waren für immer vernichtet. Infolgedessen sah man sich trotz

der unermeßlich großen Bestände nach einem Ersatzbaum um

und fand diesen auch: die sogenannte Kixia elastica, deren Wurzel

Kautschuk liefert.

Reiche Ernten liefert vor allem der Kakaostrauch, sowie die in ganz Adamaua

wild wachsende Kolanuß und die überall als Farmpflanze gebaute

Erdnuß: die Kerne der ersten, von bitterem Geschmack, haben belebenden

Einfluß auf die erschlafften Nerven; die Erdnuß hat sich in den

Nachkriegsjahren als sehr wohlschmeckende und billige Näscherei bei uns

überall eingebürgert. Wie jeder, der sie gern ißt, weiß,

enthält sie einen hohen Ölgehalt.

Außer einer Reihe von Nutzholzarten finden sich manchmal auch

wildwachsend der Kaffeebaum, der Pfefferstrauch und andere

Gewürzträger, Baumwollpflanzen, Reis, die Indigopflanze und die

Tabakstaude; kurz, alles, was das Herz eines Kolonialwarenhändlers nur

begehren kann, ist aus der verlorenen Kolonie

herauszuholen, - dazu bietet Adamaua noch einen unendlichen

Überfluß an Mais und Hirse... Wieviel Menschen könnten dort

Beschäftigung erhalten, wieviel Konsumenten hier billig ihr Leben

angenehmer gestalten, wenn - nun: wir wissen eben, daß es eines

Tages anders werden muß!

Den Urwald des Küstengebietes und des höher gelegenen Landes

haben wir durchwandert; nun stehen wir am Rande der Steppe, auf dem

Hochplateau.

Zwei verschiedene Welten liegen vor den Augen des Forschers, wenn er, auf den

Höhen von Bali haltmachend, den Blick nach Süden und Norden

wendet. Rückwärts gegen Süden stürzen die

Hänge ab in Täler und Schluchten, und [156] Berg reiht sich an Berg,

mit Ölpalmen überdeckt, aus Tiefen von 500 und 1000 m

rauschen Wasser herauf - vorwärts nach Norden, Osten und Westen:

Hügelwelle auf Hügelwelle, dazwischen weite Täler, und wie

grüne Wogen schwanken in ungemessenen Flächen die hohen

Schilfgräser darüber hin.

Der erste Anblick dieser wogenden, grünen Meere ist

überwältigender fast als der der Urwaldmassen des Waldgebiets. Da

unten wirken die Ausmaße in der großen Höhe, hier oben die

maßlosen Flächen... Blumenschmuck ist reinen Grassteppen fremd,

nur verstreut wächst die mattrot oder gelbblühende Indigostaude.

Gespenstisch ragt ab und zu das knorrige, krüppelhafte Geäst einer

einzelnen Zwergakazie aus dem Halmenmeer empor. Die Rinde ist geborsten,

Stamm und Äste sind angekohlt von den jährlich wiederkehrenden

Grasbränden; doch unermüdlich sprossen bald wieder die

Blätter, unermüdlich ersetzt der zählebige Baum, was das

Feuer zerstört hat.

Doch entbehren auch die eigentlichen Grasgebiete durchaus nicht höherer

Vegetation. In den Mulden und Tälern längs der zahlreichen

quellfrischen Wasserläufe ziehen sich Waldstreifen hin: dichter Busch,

Buschwald und hohes Schilf auf feuchtgrundigem, streckenweise sogar

sumpfigem Boden. Diese Waldstreifen bleiben ewig grün und frisch. In

ihnen erinnert uns die Natur, daß wir eben doch mitten in den Tropen uns

befinden; als wollte sie uns für die sonst so einfachen Pflanzenformen

entschädigen, häuft sie in diese in die Talsohlen eingesprengte

Buschvegetation eine solche Überfülle der Lebenskraft, daß es

jeder Gesetzmäßigkeit zu spotten scheint. Hier treffen wir die meisten

Bekannten aus dem Buschwald der Waldlandstufe wieder.

In diesen Mulden und Tälern findet sich auch in langausgedehnten Hainen

die Raphia, diese dem reinen Grasland so recht eigene Palme. Ihre Bestände

treten nicht selten an Stelle der Buschwaldbäume; an anderen

Wasserläufen sind Laubbäume und Weinpalmen gemischt.

Ein so häufiger Baum auch die Raphia ist, das Auge erfreut sich doch

jedesmal wieder an dem Anblick dieser vollendet schön gebauten Palme.

Geradezu riesenhafte Gebilde bekommt man zu sehen. Der Wurzelstock oder

Stammstock hat einen Umfang von 3 m,

30 - 40 Wedel, jeder ist 15 - 20 m lang und am

untern Ende der Blattrippe fast schenkeldick: solche Palmen sind durchaus keine

Seltenheit.

Die Tierwelt des Hochlandes umfaßt außer den Arten, die

wir schon im Waldland kennengelernt haben, auch einige Schlangenarten; die

Rhinozerosschlange ist ziemlich gefürchtet. Schlimmer aber als alle

anderen Tiere können die Wanderheuschrecken werden, gegen die

der Mensch machtlos ist. Ein Bericht aus Baliburg sagt:

"Gegen 2 Uhr nachmittags kamen

vereinzelte Tiere aus Osten, gewissermaßen als Aufklärer voraus, und

nun auf einmal, 10 Minuten nach 2 Uhr, quollen zwischen zwei Hügeln, in

einer Breite von mehreren Kilometern, die dichtesten Wolken, so dicht und breit,

daß ein Durchsehen unmöglich war und buchstäblich

Dämmerung eintrat. Das Geräusch dieser [157] Tausende von

Milliarden gleicht dem entfernten Rauschen eines mächtigen Wasserfalles.

Im Augenblick war alles besetzt, Hütten, Wege, Geräte,

Bäume, Boden; alles so dicht, daß auch nicht das geringste des

bedeckten Gegenstandes mehr sichtbar war. Als der Schwarm nach Norden und

Nordwesten weiterzog und die Sonne von rückwärts in die Massen

hineinschien, glaubte man das dichteste Schneegestöber zu erblicken,

hervorgerufen von dem Glitzern der von den Sonnenstrahlen weißen

Flügeln der Tiere. Der Neger ißt sie roh oder in Palmöl

gebraten mit Leidenschaft..."

Der Elefant ist im Hochland ebenso häufig wie im Wald;

außerdem aber ist der Antilopenreichtum der Steppe bemerkenswert, die

viele verschiedene Arten, von der kleinen Zwergantilope bis zur riesigen

Kuhantilope, birgt. Auch Affen, Eichhörnchen, Baumratten, Schuppentiere,

wilde Katzen und schließlich als "Räuber" der Leopard: die ganze

Steppe scheint ein ausgedehnter zoologischer Garten zu sein. Noch weiter im

Innern, auf der Hochfläche von Ngaundere, gesellen sich Hyänen,

vereinzelt auch Löwen und ganz sporadisch auch Nashörner zu den

anderen Arten. Den größten Reichtum zeigt aber die Vogelwelt an

den vielen Hochlandflüssen - schwarze Störche und Reiher in

ungeheuren Massen, Ibisse, Enten, Trappen, Wildgänse, Bekassinen,

Rohrdommeln, Marabus: immer wieder der gigantische Überfluß, das

Überschwengliche der Tropen!

Die Bevölkerung

Wir treffen Sudan- und Bantustämme auf Kameruner Boden: die

Bantuneger im Küstenland, im Urwald und im Süden des

Kameruner Hochlandes, die Sudanneger im nördlichen Hochland,

in Adamaua und im Tschadseegebiet - wo auch die zu Nichtnegerrassen

gehörigen fremden Einwanderer wohnen. Alle drei Gruppen befanden sich

vor nicht allzu langer Zeit noch auf Wanderungen - wir erinnern uns,

daß die Hereros in Südwestafrika zu den Bantus

gehören - und sind erst in neuerer Zeit seßhaft geworden.

Einzelne Stämme mögen auch jetzt noch nicht zur Ruhe gekommen

sein.

Es würde den Rahmen dieser Darstellung überschreiten, wenn wir

die Geschichte der Negerwanderungen, die nach Kamerun führten, im

einzelnen verfolgen wollten. Es sei nur so viel gesagt, daß der

Sudan in den Verschiebungen der Völker Afrikas eine

große Rolle spielte und mit seinen Reichtümern, seiner Fruchtbarkeit,

seinen Wasserläufen die armen Wüstenvölker immer mit

großer Kraft anzog. Der Islam drang im Mittelalter bis tief in das Innere vor;

große Sudanreiche entstanden, wuchsen und

vergingen - wie der Staat Bornu -, neue Völker

erschienen, die "Fulbe" oder "Fulla", das heißt die

"Gelben", genannt wurden: Sie kamen aus Marokko und erschienen im 11.

Jahrhundert am Niger. Diese Gelben lebten nur als Geduldete unter den

Negerstämmen und hielten ihre Rasse rein, während ein anderes

Volk nordafrikanischen (hamitischen) Ursprungs dies nicht tat: die

Haussa, die große Staaten, wie Sokoto, gründeten,

sich stark mit den Negern vermischten und schließ- [158] lich zu dem heute sehr

ausgebreiteten Stamm wurden, der wenigstens seinen Namen bewahrt hat. Die

Fulbe erschienen auch in den Haussastaaten, aber wiederum hielten sie sich rein

und fachten im Anfang des 19. Jahrhunderts einen Aufstand aus religiösen

Gründen an, der die Haussastaaten beseitigte; nur das Bornureich konnte

sich behaupten.

Der Mahdiaufstand in Ägypten kostete ihm schließlich die Existenz:

der Sultan, Rabeh, dehnte seinen Eroberungszug bis an den Tschadsee

aus, zertrümmerte den Bornustaat Scheich Auars und beherrschte sein

riesiges, quer durch Afrika reichendes Gebiet von der Hauptstadt Dikoa

aus, die mehr als 100 000 Einwohner hatte. Aber auch diese letzte, blutige

und bei aller Orientromantik grausam-fanatische Herrschaft Afrikas mußte

der überlegenen europäischen Kriegstechnik, deren Waffen auch

wildester fanatischer Glaubenshaß nicht standzuhalten vermochte, weichen.

Die Franzosen rüsteten eine Anzahl von Expeditionen gegen den ohne

Frage imponierenden Despoten aus; am 22. April 1900 wurde Rabeh bei

Küsseri geschlagen und fiel: ein Mann außergewöhnlichen

Formates, der "Napoleon Zentralafrikas". Sein Reich wurde nun von den

europäischen Kolonialmächten aufgeteilt.

Die Fulbe aber dehnten die nunmehr in ihren Besitz gekommenen Haussareiche

weit aus - das heute Adamaua genannte Gebiet gehörte ihnen. Eine

ganze Reihe von Fulbestaaten wurde

errichtet - bis hinunter nach Ngaundere und Tibati, und

Außenposten wurden vorgeschoben bis tief in den Süden an die

Grenzen der großen Kongowälder. Die Haussa aber, die

durch ihre Vermischung mit den Negern viel Verschlagenheit und List geerbt,

wurden, was sie heute noch sind: die großen Handelsmänner des

Sudans und Mittelafrikas. Überall haben sie ihre Wohnstätten, von

der Küste Kameruns, von Senegal bis nach Kairo: ihre Karawanen

durchziehen die Länder, und Reichtümer wurden erworben. Ihre

Macht wuchs, wurde groß und besiegte schließlich die einstigen

Unterdrücker, die Fulbe, zwar nicht politisch, aber wirtschaftlich: die Fulbe

verarmten und den Haussas ging es gut.

In den Gebieten, die von den Fremden aus dem Norden Afrikas überrannt

wurden, saßen Sudanneger; die Fulbe betrachteten sie als

geeignete Objekte für die Sklavenjagd. So flüchteten die Neger zum

Teil, andere wurden verkauft, vernichtet; aber es gelang auch manchem, sich in

Adamauas Felsnestern zu halten, gegen die die gute, vermutlich

beduinenmäßige Reiterei der Fulbe nichts ausrichten konnte. Im

ganzen aber schoben sich die Sudanneger nach Süden, trafen auf andere

ihres Stammes, neuer Kampf um Land und Wohnsitz entspann sich; aber

schließlich kam das unruhige Wesen doch zum Stillstand, und zwar an einer

Grenze, die mitten durch Kamerun hinläuft: der Hochlandrand im

nördlichen Teil, das Sanagaufer im südlichen Teil bezeichnen sie.

Hier begann und beginnt das Gebiet der Bantuneger. Geschichtliche

Überlieferungen fehlen diesem reinen Negerstamm: die Geschichte der

islamischen Reiche ist von der hohen alten arabischen Kultur der

Eroberervölker aufgezeichnet worden.

[159] Es ist wahrscheinlich,

daß die Küstenländer und die Waldzone von einer heute wohl

so gut wie ausgestorbenen Urbevölkerung bewohnt waren; ihre

letzten Reste haben sich in den tiefsten Urwald

zurückgezogen - Zwerge, wie sie auch in anderen

Wäldern Afrikas angetroffen und sogar gefilmt worden sind.

An der Völkergrenze zwischen Sudan- und Bantunegern aber setzten sich

die blutigen Kämpfe fort, die erst allmählich aufhörten, als die

Europäer ins Land gekommen waren. - Die Stationen, die

eingerichtet wurden, "stehen wie Felsburgen inmitten der Völkerbrandung.

So kurzen Bestand sie auch haben, so gewährleisten sie doch den

gegenwärtigen Stand und Sitz der Stämme und vermindern die

Fehden, die die Bruderstämme in unbegreiflicher Verblendung gegenseitig

führen, so ihren Erbfeinden in die Hände arbeitend. Sie garantieren

stabile Verhältnisse, wenigstens hinsichtlich größerer

umwälzender Verschiebungen."

Eine Unzahl von Namen klingen auf, wenn wir die Stammliste der Neger von

Adamaua bis Tibesti verfolgen - die Batta, die Musgu, die Baia im Norden,

die Bakundu, die Duala, die Bakoko, die Maka im

Süden - um nur ein paar von ihnen zu nennen. Ein anderer

Bantustamm ist erst in verhältnismäßig junger Zeit in die

Waldgebiete eingewandert - die Fang- oder Pangwe. Alle diese

Negerstämme sind einander ziemlich ähnlich; die Verschiedenheiten

der Sprache enthalten wohl die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.

Natürlich sind auch die Anlagen und Neigungen der einzelnen

Völker nach ihrer Art voneinander abweichend.

Von den Zwergvölkern sagt Curt v. Morgen (aber wir

dürfen nicht vergessen, daß die Worte Zeiten der neunziger Jahre

beschreiben):

"An dem unbewohnten

Urwaldgürtel dicht östlich von Kribi verkünden hin und

wieder Pfiffe und einige für den Europäer unartikulierte Zurufe das

Vorhandensein von Menschen, von denen schon Forscher im innersten Afrika

berichtet haben, und die hier, ohne festen Wohnsitz, lediglich der Jagd obliegen.

Zum Schutz gegen Regen und Kälte bauen sie sich auf ihren

Lagerplätzen kleine Hütten, befinden sich jedoch am Tage mit ihren

Familien stets auf der Wanderung, um dem Wild

nachzustellen."

Dr. Plehn macht einige Angaben über das

Äußere:

"Stirn niedrig, unterer Gesichtsteil von