Bd. 7: Die Organisationen der Kriegführung,

Zweiter Teil:

Bd. 7: Die Organisationen der Kriegführung,

Zweiter Teil:

Die Organisationen für die Versorgung des

Heeres

Kapitel 1: Die

Heeresverpflegung (Forts.)

Ministerialrat Konrad Lau

6. Die Bewirtschaftung der einzelnen

Verpflegungsmittel.

Brot.

Die Sorge um das Durchhalten in der Brotversorgung stand im Vordergrund der

heimischen Ernährungsfragen. Daß bei Aufrechterhaltung des im

Frieden üblichen Brotverbrauchs die heimischen Ernteerzeugnisse auch

unter Zurechnung der noch aus dem neutralen Auslande hereinkommenden

Einfuhren den Bedarf nicht decken konnten, war bekannt, und bereits im Oktober

1914 wurde in Erörterungen der

Reichs- und Landesbehörden über die Möglichkeit des

Durchhaltens bis zur neuen Ernte Zahlenmaterial gegeben, das keine Zweifel

darüber ließ, daß äußerste Beschränkung des

Verbrauchs an Brotgetreide geboten war.

Die Brotportion für das Feldheer war auf 750 g festgesetzt (540 g

Backmehl) und berechnet für Leute, die großen Anstrengungen

ausgesetzt und an Aufnahme reichlicher, massiger Nahrung gewöhnt waren.

Für Leute in ruhiger Tätigkeit, die es ja nach Beginn des

Stellungskrieges und an den rückwärtigen Verbindungen sowie im

Etappengebiet vielfach gab, war sie neben der vollen sonstigen

Verpflegungsportion recht reichlich. Den individuellen Bedürfnissen

konnte aber bei Festsetzung der Brotration nicht Rechnung getragen werden; es

erschien auch unerwünscht, Abstufungen in der Portionsbemessung

vorzunehmen. Der Mann im Schützengraben war zwar in erhöhtem

Maße in Lebensgefahr, war aber körperlich nicht so angestrengt, wie

der Schwerarbeiter in den Wirtschaftsbetrieben der Etappe; trotzdem wäre

es nicht verstanden worden, wenn er etwa schlechter als der Etappensoldat gestellt

wäre. Der Schreiber oder Fernsprecher bei der höheren

Kommandobehörde, der Tag und Nacht auf dem Posten sein und auch in

der Nacht einen Imbiß zu sich nehmen mußte, hatte die höhere

Brotportion genau so nötig wie der Frontsoldat, der aber in ihm einen

Faulenzer hinter dem warmen Ofen und unnötigen Esser sah. Ein gerechter

Tarif, der in der Truppe als solcher anerkannt wurde, war nicht zu finden; und

doch mußte der Versuch gemacht werden, unter Beachtung der

Truppenstimmung. Im Februar 1915 wurde die Brotportion für das

Generalgouvernement Belgien und die Etappen auf 600 g herabgesetzt. Im

März 1917 [47] wurde die Grundportion

allgemein auf 500 g festgesetzt und Erhöhungen durch die

Armee-Oberkommandos zugelassen für Formationen im Gebirge

über 1000 m Höhe auf 1000 g, ferner auf 750 g

für die im Kampf befindlichen Truppen vorderer Linie, für die aus

einem solchen Kampf zurückgezogenen Truppen auf 10 Tage, und auf

600 g für sonst besonders angestrengte Truppen.

Allgemein wurde die Grundportion als zu niedrig empfunden, deshalb wurde sie

mit Beginn der neuen Ernte (Ende Juni 1917) auf 600 g erhöht.

Allmählich wurden Stimmen aus der Front laut, die zugaben, daß

nicht während des Großkampfes eine erhöhte Verpflegung

nötig sei, sondern vorher und nachher; auch an ruhigen Fronten mit

vermehrtem Arbeitsdienst sei bessere Verpflegung erforderlich.

Den Wünschen wurde nach Möglichkeit Rechnung getragen bei

einer Neuregelung im Februar 1918. Die in diesem Zeitpunkt geplanten

Operationen konnten nur glücken, wenn sie mit gut ernährten

Truppen unternommen wurden. In der damaligen Verpflegungslage konnte eine

Besserung der Ernährung nur durch Erhöhung der Brotportion

bewirkt werden. Die der Truppe oft unverständliche feine Gliederung des

Portionstarifs hatte ermöglicht, so viel Ersparnisse im Mehlverbrauch zu

erzielen, daß ohne Erhöhung der dem Feldheer insgesamt

zugesprochenen Mengen die Grundportion auf 700 g festgesetzt werden

konnte. Staffelungen nach oben auf 1000 g für Truppen im Gebirge,

auf 833 g (500 g Soldatenbrot und 333 g Weißbrot)

für Ballonbeobachter und Flieger, 750 g für Jugendliche und

Mannschaften von über 42 Lebensjahren wurden zugelassen, nach unten

auf 600 g für Etappenformationen angeordnet, die nicht im

Zusammenhange mit größeren Kampfhandlungen besonders

angestrengt tätig waren, und für die Besatzungstruppen im

Generalgouvernement Belgien, auf 500 g für das

Geschäftszimmerpersonal und Heeresangehörige ohne sonderliche

Anstrengungen. Außerdem waren gewisse Härteausgleiche durch die

Armeeoberkommandos erlaubt.

Daß eine gleichartige Abfindung aller Soldaten zur Brotvergeudung an

einzelnen Stellen führen mußte, war auch in der Truppe

frühzeitig anerkannt. Von verschiedenen Stellen war daher der Vorschlag

gemacht, die Brotkarte mit der Maßgabe einzuführen, daß jeder

innerhalb gewisser Höchstgrenzen Brot empfangen, für nicht

empfangenes aber in Geld entschädigt werden könnte. Angestellte

Versuche haben die Unzweckmäßigkeit dieses Verfahrens für

das Feldheer gezeigt. In vorderster Linie war es nicht anwendbar. Zwischen

vorderster Linie und Ruhestellung war aber ein reger Wechsel. Die Gefahr,

daß Leute, um das Geld für nicht benutzte Karten zu erlangen, sich

nicht hinreichend ernährten, war nicht von der Hand zu weisen. Die

Versorgung der vielen abkommandierten Mannschaften machte die Ausstattung

mit Brotkarten schwierig und bot reiche Gelegenheit zu Doppelempfängen.

Kontrolle durch Ausweise war unzulänglich, da man die Leute bei

angeblichem Verlust [48] der Ausweise nicht

hungern lassen konnte. Noch mancherlei andere Gründe sprachen gegen die

Einführung der Brotkarte. An einzelnen größeren Orten mit

regem Durchgangsverkehr hat sich die Ausgabe an vorübergehend sich dort

Aufhaltende bewährt.

Trotz aller Sparmaßnahmen blieb der der Heimat zur Last fallende

Mehlbedarf noch recht groß. Das in den besetzten Gebieten geerntete

Brotgetreide mußte zur Versorgung der Bevölkerung voll verbraucht

werden; zum Teil reichte es dazu nicht einmal. Wenn es auch wegen Mangels an

geeigneten Mühlen teilweise zur Vermahlung nach Deutschland

zurückgeführt wurde, so ist doch an die Bevölkerung

mindestens so viel Mehl ausgegeben worden, als aus der Landesernte ermahlen

werden konnte.

Durchschnittlich 100 000 t monatlich blieben auch nach allen

Einschränkungen des Verbrauchs aus der Heimat zu liefern. Das war eine

gewaltige Anforderung, der die Heimat nur unter größter

Selbstbeschränkung nachkommen konnte; und mehr als einmal schien der

Zusammenbruch der Mehlversorgung vor der Tür zu stehen. Zur

Verhütung des Äußersten mußte im Sommer 1918 der

planmäßige Nachschubweg verlassen werden, um das in den

heimischen Mühlen aus den ersten

Frühdrusch-Anlieferungen ermahlene Mehl möglichst schnell zu den

Armeen gelangen zu lassen, bei denen Reserven nicht mehr vorhanden waren. Der

Generalintendant erhielt von der Zentralstelle für Heeresbeschaffungen die

in den Mühlen in den nächsten Tagen bereiten Mehlmengen

telegraphisch mitgeteilt und verteilte sie auf die Armeen, und die telegraphisch

oder telephonisch benachrichtigten Etappenintendanturen mußten die der

Armee zugeteilten Mengen unmittelbar von den Mühlen abrufen. Nur so

gelang es, ohne Stockung der Brotversorgung in das Erntejahr 1918

hinüberzukommen.

Die Güte des im Felde erbackenen Brotes mußte der

Abwärtsbewegung derjenigen des heimischen folgen, wenn auch so viele

Streckungsmittel wie in der Heimat im Felde nicht zur Verfügung standen.

Die durch die Not erzwungene Verwendung von 94%igem Mehl statt des im

Frieden gebräuchlichen 82%igem verminderte die Haltbarkeit des Brotes

und vergrößerte die Gefahr des Verschimmelns, da die Brote infolge

des hohen Kleiegehaltes, wenn sie nicht sehr scharf ausgebacken wurden, innen

feucht blieben. Das war ein großer Übelstand, denn das Brot konnte

in den Feldmagazinen nicht immer, erst recht aber nicht bei der Truppe, vor

Feuchtigkeit geschützt werden und war dadurch schon der

Schimmelbildung besonders ausgesetzt. Erhebliche Verluste ließen sich

nicht vermeiden. Der große Kleiegehalt des Brotes hatte auch sonst noch

manche erheblichen Nachteile, und nur die auf das äußerste

gesteigerte Not kann die Verwendung solchen Mehls im Felde rechtfertigen.

Als Brotbestandteil für die eisernen Portionen war ein aus Weizenmehl und

Eiern hergestellter Eierzwieback eingeführt. Obwohl er ein nahrhaftes

[49] Gebäck war und

sich vor allem eignete, jeweils in kleinen Mengen genossen, das

Hungergefühl zu vertreiben, hat er sich als Ersatz für Brot bei der

Truppe nie eingebürgert. Wenn er im Frieden bei den Herbstübungen

weggeworfen wurde und am Boden liegend noch nach Tagen die

Biwaksplätze erkennen ließ, so hatte man geglaubt, das darauf

zurückführen zu sollen, daß die Truppe ihn zu wenig kannte,

auch an dem einen Tag, wo er statt Brot ausgegeben wurde, ohne ihn nicht

Mangel litt. Im Kriege sind aber die gleichen Erfahrungen gemacht. Der Zwieback

wurde vom Mann, der ihn ja dauernd mit sich führte, allmählich

aufgeknabbert, noch häufiger als unnötiger Ballast fortgeworfen; in

den Verpflegungsdepots der Truppen bildete er aber ein besonderes

Anziehungsmittel für die Ratten. Jedenfalls erfüllte er nicht in der

erhofften Weise seinen Zweck, das Brot in Notfällen zu ersetzen. Von

verschiedenen Seiten wurde schließlich der Vorschlag gemacht, den

Zwieback durch kleine, sehr scharf ausgebackene Brote, die lagerbeständig

waren, zu ersetzen. Aus rein wirtschaftlichen Gründen, da einerseits ganz

außerordentlich große Bestände an Zwieback vorhanden waren,

andererseits Mehl knapp war, ist es zu einer Einführung solcher Brote nicht

mehr gekommen.

Fleisch.

An Fleisch bestand zunächst kein Mangel. Die Truppen fanden in

unmittelbarer Nähe ihrer Unterkunft fast überall Schlachtvieh, und

die Feldküchen erleichterten die Verwendung des frisch geschlachteten

Fleisches. Ja, Vieh war in so reicher Menge vorhanden, daß gegen Ende

August 1914 der Generalintendant beim Kriegsministerium eine Verringerung der

für den Nachschub bereitgestellten

Dauerfleisch- und Schlachtviehbestände anregen konnte. Aus besonders

viehreichen Gegenden konnte noch Vieh in die heimischen Konservenfabriken

zurückgeführt werden. Die Truppe stand sich recht gut bei dem

Versorgungsverfahren, bei dem die Portionen nicht peinlich genau zugewogen

wurden.

Das Verfahren, das Schlachtvieh wahllos dem Lande dort zu entnehmen, wo es

gerade gebraucht wurde, war bequem, mußte aber, in derselben Gegend

längere Zeit betrieben, zu einer Vernichtung des Viehbestandes

führen und damit zu einer schweren Schädigung der Truppe.

Die Verwaltung mußte deshalb darauf Bedacht nehmen, überall

sobald als möglich eine ordnungsmäßige Viehwirtschaft

einzuführen und aus dieser nur so viel Schlachtvieh herauszuziehen, wie

eine zweckmäßige Wirtschaft gestattete. Die Viehbestände

erholten sich unter der sorgsamen Obhut landwirtschaftlicher

Sachverständiger allmählich, und die von den verantwortlichen

Feldstellen trotz mancher scharfen Kritik zielbewußt durchgeführte

pflegliche Behandlung der Viehbestände hat sich glänzend

bewährt. Es wurde nicht nur erreicht, daß Molkereien eingerichtet

werden konnten, die die Truppen in nicht zu unterschätzendem Umfange

mit Butter versorgten und dadurch die Heimat [50] ganz erheblich

entlasteten, sondern es wurde auch in den Viehbeständen eine

Schlachtviehreserve bei den Armeen geschaffen, auf die in Fällen des

Versagens des Nachschubs - und diese Fälle waren leider nicht

selten - zurückgegriffen werden konnte, oder dann, wenn es galt, der

Heimat über besonders große Schwierigkeiten in der

Viehaufbringung hinwegzuhelfen. Wiederholt ist in solchen Augenblicken mit

dem Abschlachten bis an die äußerste Grenze des Erträglichen

gegangen und so die Versorgung des Feldheeres ermöglicht worden, ohne

in der Heimat die Fleischversorgung ganz lahm zu legen.

Der Viehbestand wurde zeitweilig noch dadurch verstärkt, daß zur

Ausnutzung der Weiden in den besetzten Gebieten Magervieh aus Deutschland

eingeführt wurde, das später als Schlachtvieh Verwendung fand. Die

Truppen auf dem östlichen Kriegsschauplatz konnten infolge der

zweckmäßig betriebenen Viehwirtschaft im letzten Jahre nach ihrer

Verringerung ganz auf die Versorgung aus dem Lande verwiesen werden, und

darüber hinaus konnte von dort noch Vieh an die heimischen

Konservenfabriken usw. für die Versorgung des westlichen

Kriegsschauplatzes abgegeben werden.

Mit allen Mitteln wurde auch die Schweinemast auf dem Kriegsschauplatz -

vornehmlich bei der Truppe - selbst unter Ausnutzung der

Küchenabfälle gefordert, nachdem das große

Schweineabschlachten in der Heimat im Frühjahr 1915, an dem sich auch

das Feldheer durch vermehrtes Heranziehen von Schweinen aus der Heimat

teilweise bis zum Überdruß der Truppe hatte beteiligen

müssen, beendet und das Schwein zu einer Seltenheit geworden war. Durch

Gewährung von Aufzucht- und Mastprämien wurde das Interesse der

Truppen an der Mästung von Schweinen gefördert. Die Truppe

bekam zum Teil Läuferschweine geliefert; zum Teil (bodenständige

Formationen) trieb sie auch Schweinezucht. Auch auf das Halten von Kaninchen

wurde ihr Augenmerk gelenkt.

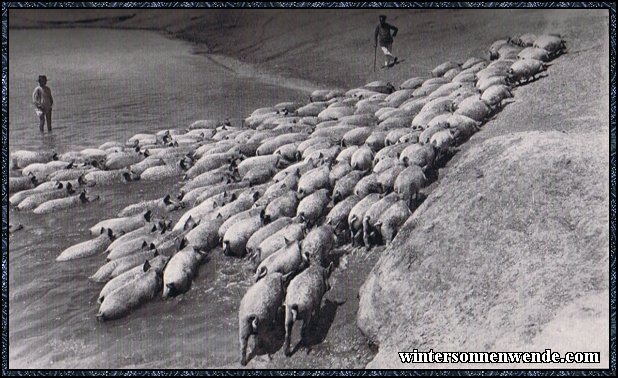

[48a]

Schweinezucht in Crajova

(Rumänien).

|

Mit dem Nachlassen der Viehentnahme aus dem Lande bei Einführung

einer geordneten Viehwirtschaft, hatte der Nachschub an Schlachtvieh aus der

Heimat verstärkt werden müssen und aus einer gelegentlichen

Aushilfe war eine fortlaufende Zuführung geworden; die Ersatzviehdepots

wurden aufgelöst und die Viehtransporte nach Weisung der Zentralstelle

zur Beschaffung von Heeresverpflegung, ohne die Sammelstationen zu

berühren, von den Abnahmestellen in den Lieferbezirken unmittelbar zur

Etappe durchgeführt. Damit waren manche Übelstände

ausgeschaltet, wie unnötiges Ein- und Ausladen, Seuchengefahr durch

Ansammeln von viel Vieh an einer Stelle usw. Die Transportdauer und die

mit dem Transport und dem vorübergehenden Aufhalten in den Depots

verbundenen Gewichtsverluste waren erheblich eingeschränkt. Es bedurfte

aber einer großen Beweglichkeit der Zentralstelle im Disponieren, um den

stark schwankenden Bedarf und den sich deshalb oft ändernden

Anforderungen der Armeen Rechnung tragen zu können. Trotz [51] ganz

außerordentlicher Schwierigkeiten (Abhängigkeit von den

Viehhandelsverbänden, sehr unregelmäßige Lieferungen der

einzelnen Bezirke, Transportschwierigkeiten usw.) ist ihr das aber in

Grenzen des damals Möglichen gelungen.

Lange konnte die durch die Verpflegungsvorschrift festgesetzte volle

Fleischportion gegeben werden. Als aber der Mangel in der Heimat dazu zwang,

den Verbrauch durch Verordnungen einzuschränken, wurde im März

1916 auch beim Feldheer die Fleischportion von 375 g auf 300 g und

die Dauerfleischportion von 200 g auf 150 g herabgesetzt, und schon

im April mußte zur weiteren Einschränkung des Verbrauchs ein

fleischloser Tag eingeführt werden. Doch auch der so

ermäßigte Bedarf konnte nicht gedeckt werden. Im Mai 1916 wurde

bestimmt, daß an den sechs Fleischtagen nur je 250 g von den

Armeen angefordert werden dürften, die so zu verteilen wären,

daß die kämpfenden Truppen in vorderster Linie 300 g, die

übrigen Truppen einschließlich Etappenformationen entsprechend

weniger erhalten sollten. Als Ersatz für das ausgefallene Fleisch wurde ein

Speisemehlzuschuß von 75 g bewilligt, Zulagebewilligungen an

Fleisch wurden verboten.

In den Generalgouvernements waren die Portionen schon im Frühjahr 1916

auf 250 g herabgesetzt. In Rumänien wurden vom Frühjahr

1917 an zwei fleischlose Tage eingeführt, an den fünf Fleischtagen

nur noch je 200 g gewährt, um mit dem aus dem Lande

aufkommenden Schlachtvieh zu reichen; im Osten wurde die Portion auf

250 g im Operationsgebiet und 200 g bei der Etappe gesenkt. Gegen

das immer wieder aus der Heimat ergehende Drängen, im Hinblick auf die

außerordentlich geringen Fleischportionen, die daheim nur noch gegeben

werden konnten, wo schon fleischlose Wochen hatten eingeführt werden

müssen, mußte im Interesse der Schlagfertigerhaltung der Truppe

Widerstand geleistet werden, mußte doch damit gerechnet werden,

daß sie ohnehin wegen Stockens des Nachschubs, besonderer

Gefechtslage usw. nicht immer die vollen Verpflegungsportionen

bekam.

Ein Teil des Bedarfs an Fleisch wurde durch Konserven und Dauerfleisch

gedeckt.

Im Frieden hatten nur zwei Armeekonservenfabriken (Mainz und Spandau)

Fleischkonserven für den Heeresbedarf an eisernen Portionen (in

Ein- und Zweiportionspackungen) hergestellt. Im Laufe des Krieges war eine

ganze Reihe von leistungsfähigen und zuverlässigen Privatfabriken

zu Heereslieferungen herangezogen, und zugleich war die Herstellung der

verschiedensten Arten von Dauerfleisch in Auftrag gegeben. Solange das Feldheer

noch reichlich frisches Fleisch aus dem Lande nehmen konnte, hatten sich seine

Anforderungen an Dauerfleisch im wesentlichen auf Ersatzanforderungen

für verbrauchte eiserne Portionen beschränkt. Bald aber ergaben sich

Lagen, in denen der Truppe allein Dauerfleisch verabfolgt werden konnte;

allerdings konnten häufig in solchen Lagen große Packungen,

Konserven in großen Büchsen,

Pökel- [52] fleisch in

Fässern usw. nichts nutzen. Dauerfleisch wurde weiter dringend

benötigt zur Niederlegung einer jederzeit verwendbaren Reserve. In

welchem Umfange Dauerfleisch, in welcher Zahl Schlachtvieh

nachzuführen war, hatte sich entsprechend den allgemeingültigen

Nachschubgrundsätzen nach den von den Armeen an die Zentralstelle zu

stellenden Anforderungen zu richten. Diese gab die Anforderungen an

Dauerfleisch an die stellvertretende Intendantur in Altona weiter, von der die

Herstellung von Dauerfleisch und seine Verteilung geleitet wurden.

Die Schwierigkeiten in der Aufbringung des Viehs wurden indessen immer

großer; immer beschränkter wurden die Beschaffungsstellen in der

Freiheit ihrer Entschlüsse, immer mehr schrieb die Not das Gesetz vor. Die

Wünsche der Armeen, ja ihre dringendsten Interessen mußten immer

mehr in den Hintergrund treten gegenüber der wichtigsten Forderung, die

Möglichkeit des Durchhaltens einer auch noch so knappen

Fleischversorgung zu sichern. Ansammlungen von Fleischreserven über ein

ganz geringes Maß hinaus konnten den Armeen, selbst vor bevorstehenden

Großkampfhandlungen, nicht mehr gestattet werden. Wieviel Schlachtvieh

sie bekommen konnten, richtete sich allein nach den

Aufbringungsmöglichkeiten. Dabei sank das Schlachtgewicht immer mehr

und entsprach nicht annähernd mehr dem von der Reichsfleischstelle bei

der Verteilung zugrunde gelegten Durchschnitt. Dieses war zuletzt zwar nur noch

auf 160 kg für Rinder angenommen, erreichte aber oft nicht mehr

120 kg, nachdem es im Juni 1916 schon auf 200 kg (für

Schweine auf 70 kg, Schafe 20 kg) gesunken war.8 Strebte der Generalintendant, der die

knappen Belieferungen schließlich einheitlich in engster Zusammenarbeit

mit der Zentralstelle auf die Armeen verteilen mußte, auch immer noch

Versorgung mit einem Drittel in lebendem Vieh an, so wurde dieser Satz bei

Armeen, die auf schlechte Lieferbezirke angewiesen waren,

oft - selbst unter erheblichen Eingriffen in die

Landesviehbestände - nicht erreicht.

Auch in der Dauerfleisch- (Konserven-) Herstellung wurden äußere

Umstände für die Verwaltung immer mehr ohne Rücksicht auf

den Bedarf bestimmend. Gewisse ihr zugewiesene Viehmengen konnten nur zu

Konserven verarbeitet werden. So konnte das aus dem Verwaltungsgebiet des

Oberbefehlshabers Ost gelieferte Vieh nicht lebend nach dem Westen gefahren

werden; es mußte, ebenso wie anderes eingeführte Vieh, zu

Dauerfleisch verarbeitet werden. Traten Zeiten des Überangebots an Vieh

in der Heimat, z. B. bei Verminderung der Weidemöglichkeiten ein,

so mußte die Heeresverwaltung helfend einspringen und das

überschießende Fleisch einstweilen einfrieren und später zu

Konserven verarbeiten. In gefrorenem Zustande konnte es nicht an die über

72 Stunden entfernt gelegenen Frontteile geschickt werden. Auch an näher

gelegenen [53] Teilen war es schwer

verwendbar, da keine Gewähr bestand, daß es unmittelbar nach dem

Auftauen zubereitet werden konnte.

Andererseits wurde die Konservenherstellung aber durch den allgemeinen Mangel

an Weißblech begrenzt. Versuche in der Herstellung anderer

Konservenbehälter waren angestellt, aber erst kurz vor Kriegsende

abgeschlossen.

Ein teilweiser Ersatz des Fleisches durch frische Fische war nur da

möglich, wo solche im besetzten Gebiet selbst gefangen wurden. Das

beschränkte sich aber auf Ausnahmefälle. Allein die Heeresgruppe

Mackensen konnte in Rumänien ihren Bedarf voll durch eigenen Fang

decken. Im Gebiet des Oberbefehlshabers Ost wurde eine teilweise Versorgung

durch Fischereiabteilungen in Libau (Fangergebnis etwa 500 t monatlich in

günstiger Jahreszeit) und später in Riga und auf Ösel

durchgeführt. Auch Süßwasserfische wurden an der Ostfront

gefangen und an die Truppen ausgegeben; es konnten damit aber immer nur Teile

der Truppen beliefert werden. An der Westfront bot sich keine Gelegenheit zu

einem lohnenden Fischfang. An der flandrischen Küste wurden von

Ostende und Zeebrügge aus zwar mit wachfreien Vorpostenbooten

Versuche gemacht, die aber nur ein geringes Ergebnis hatten und die Einrichtung

eines regelrechten Seefischereibetriebes, wozu mindestens sechs

Hochseefischdampfer nötig gewesen wären, nicht lohnend

erscheinen ließen, da auch sie nur innerhalb des Küstenschutzes

hätten betätigt werden können. Alle Bemühungen, einen

größeren Nachschub von frischen Fischen einzurichten, sind daran

gescheitert, daß die heimische Seefischerei daniederlag und nicht einmal die

heimische Bevölkerung einigermaßen ausreichend versorgen konnte.

Der Nachschub mußte sich deshalb auf Salzfische und getrockneten

Klippfisch beschränken. Zwar wurden überall Kochkurse

eingerichtet, in denen die sachgemäße Zubereitung von Klippfisch

gelehrt wurde, um die seiner Einführung bei der Truppe entgegenstehenden

Widerstände zu überwinden; großer Beliebtheit hatte er sich

aber kaum irgendwo zu erfreuen.

Auch Eier wurden als Ersatz für Fleisch (ein Ei gleich 50 g Fleisch) in

kleinem Umfange an solchen Frontteilen (Osten und Rumänien) verwendet,

wo sie unmittelbar im Truppenbereich anfielen und nicht in die Heimat

zurückbeordert werden konnten, als Ersatz für die von der

Reichsverteilungsstelle für die Herstellung von Eierzwieback

überwiesenen.

Auf die Zweckmäßigkeit der Verwendung des Fleisches der ja in

allzu großer Zahl abgehenden Pferde wurde von vielen Stellen aus der

Truppe hingewiesen. Obgleich dieses Fleisch unbedenklich für die

Truppenverpflegung hätte nutzbar gemacht werden

können - und freiwillig auch gegessen

ist -, wurde von einer entsprechenden Anordnung hauptsächlich

deswegen Abstand genommen, um der feindlichen Auslandspropaganda nicht

erwünschte Nahrung zu geben, Deutschlands baldigen Zusammenbruch

wegen Hungers überzeugend in Aussicht zu stellen.

[54] Kartoffeln und

Gemüse.

Neben Brot und Fleisch ist für die große Masse der Deutschen die

Kartoffel das Hauptnahrungsmittel. Im Frieden an reichlichen

Kartoffelgenuß gewöhnt, mochte auch im Felde selbst der

anspruchloseste deutsche Soldat die Kartoffel nicht entbehren. Damit war

gerechnet, aber angenommen, daß auf jedem europäischen

Kriegsschauplatz Kartoffeln in so hinreichender Menge geerntet werden

würden, daß an diesem Nahrungsmittel die Truppe nie Mangel leiden

würde. Die Notwendigkeit eines dauernden Nachschubs war schon

deswegen gar nicht in den Kreis der Betrachtungen gezogen worden, weil er

wegen des großen Gewichts der Kartoffeln ausgeschlossen

erschien - wog doch die Kartoffelportion allein mehr als eine volle

Verpflegungsportion einschließlich Brot und Fleisch.

Tatsächlich fand auch die Truppe während des Bewegungskrieges

namentlich nach der Kartoffelreife genügend Kartoffeln im Lande. In Ost

und West stand im Herbst 1914 noch die Ernte aus der letzten Friedensbestellung

zur Verfügung. Im Osten lagen die Hauptkartoffelquellen Deutschlands

unmittelbar hinter der Front, und im Westen konnte das an Kartoffeln reiche

Belgien bei eintretendem Mangel Aushilfen liefern. Mit allen Mitteln versuchte

die Verwaltung auch weiterhin den Kartoffelanbau auf dem Kriegsschauplatze zu

fördern; allein schon der Mangel an Arbeitskräften setzte diesem

Bestreben Grenzen, und viel mehr als durchschnittlich ein Drittel des Bedarfs

konnte in späteren Jahren im Westen nicht aus dem Lande gedeckt werden.

Im Osten erschwerten die ungünstigen

Wege- und Transportverhältnisse das Zusammenbringen der auf den

zerstreut liegenden Ländereien geernteten Mengen, und auch hier deckte

die Landesernte den Truppenbedarf nicht mehr. Weit hinter den Erwartungen der

heimischen Ernährungsbehörden blieben die Aushilfen aus dem

Generalgouvernement Warschau zurück. Wie im Gebiet des

Oberbefehlshabers Ost fehlte es an Transportmitteln und Personal, die über

die für den Verbrauch der Bevölkerung festgesetzten Mengen hinaus

im Lande geernteten Kartoffeln zu sammeln. Selbst das von der

Reichskartoffelstelle als unfehlbar empfohlene Mittel, die jüdischen

Händler, versagte. Auch auf dem rumänischen und dem serbischen

Kriegsschauplatz fehlte es an Kartoffeln. Ein ständiger Kartoffelnachschub

mußte deshalb einsetzen.

Zunächst gingen Aufbringung und Nachschub auf dem üblichen

Wege glatt vor sich. Als aber der Kartoffelmangel in der Heimat

größer wurde, besonders nach der Mißernte 1916, und als auch

die Eisenbahntransportlage immer ungünstiger wurde, stand die Leitung des

Verpflegungsdienstes in der Kartoffelversorgung allen den ungeheuren

Schwierigkeiten in erhöhtem Maße gegenüber, die die

großen heimischen Gemeinwesen während der Jahre der

Kartoffelzwangsbewirtschaftung in so reichem Maße kennengelernt haben,

und deren Folgen weite Kreise der deutschen Bevölkerung haben am

eigenen Leibe spüren müssen.

[55] Den stellvertretenden

Intendanturen, die die Proviantdepots der Sammelstationen zu versorgen hatten,

waren - wie den Zivilbedarfsverbänden - bestimmte

Lieferbezirke zugewiesen, aus denen sie die Kartoffeln nach den

allgemeingültigen Verordnungen über den Verkehr mit Kartoffeln zu

beschaffen hatten. Irgendein Mittel, die Aufbringung zu fördern, hatten sie

nicht. Vielfach hatten sie sogar unter dem Wettbewerb der anderen Verbraucher

zu leiden, die leichter als Behörden sich über lästige

Bestimmungen hinwegsetzen konnten und auch sonst beim Ankauf mehr

Bewegungsfreiheit hatten als diese. Die vom Reich zur Regelung der

Kartoffelversorgung erlassenen Verordnungen (Festsetzungen von

Höchstpreisen, Verfütterungsverbote, Beschränkung der

Brennereien, teilweise Beschlagnahmungen usw.) sicherten nicht die

pünktliche Aufbringung der umgelegten Mengen. Ob andere

Maßnahmen besseren Erfolg gehabt hätten, kann hier nicht untersucht

werden: die Heeresverwaltung hatte nicht das Recht, solche zu ergreifen. Selbst

die Entsendung von Beauftragten der Armeen unmittelbar in die

Aufbringungsbezirke, die zeitweilig die Lieferungen beschleunigten, wurde als

Störung der Gesamtaufbringung verboten.

Untrennbar von der Beschaffungsfrage war die Transportfrage; denn oft riefen in

Zeiten, wo der Ankauf flott vor sich ging, Schwierigkeiten im Abtransport und

unzureichende Wagengestellungen Stockungen in der Anlieferung hervor.

Um Verstopfungen auf den ohnehin auf das äußerste

überlasteten Bahnen zu vermeiden, hatte der Feldeisenbahnchef die

Anordnung getroffen, daß den Einladestationen Wagen nur dann zur

Verfügung gestellt wurden, wenn die Proviantdepots ihrem Bedarf und der

Transportlage vorwärts der Sammelstationen entsprechend Lieferungen

abriefen. Das erschwerte für die Landwirte, die diesen Augenblick nicht

absehen konnten, die Anlieferung sehr, führte auch dazu, daß die

Kartoffeln durch vergebliches Anfahren zur Bahn, Herumstehen bei den

Landwirten bei ungünstigem Wetter schon vor dem Verladen empfindlich

litten oder auch, um sie vor gänzlichem Verderben zu schützen, im

eigenen Betrieb verbraucht wurden und dem Feldheer verlorengingen.

Ganz besonders ungünstig war die Lage für die westlichen

Proviantdepots nördlich Koblenz, die den Nordteil der Westfront zu

versorgen hatten und aus dem Osten Deutschlands, vorwiegend aus

Ost- und Westpreußen sowie Posen beliefert werden mußten. Von

hier mußten auch die Kartoffeln für die Industriezentren jener

Gegend, deren Bedarf während des Krieges besonders groß war,

angefahren werden; denn die Kartoffelerzeugung der Rheinprovinz und

Westfalens hatte schon im Frieden nicht den Bedarf der dichten

Bevölkerung aufbringen können, die übliche Einfuhr aus

Holland fiel aber jetzt fort. Die Größe der der Eisenbahn dadurch

gestellten Transportaufgabe kann man nur in Kenntnis der sonstigen

Anforderungen beurteilen. Immerhin lassen die zu [56] befördernden

Kartoffelmengen allein einige Schlüsse zu. Für die Zeit vom 15.

September 1917 bis 3. August 1918 z. B. betrug die Gesamtanforderung

des Feldheeres an Kartoffeln 2 200 000 t (einschließlich

Futterkartoffeln). Von den darin enthaltenen rund 1 000 000 t

Speisekartoffeln waren allein 700 000 t für die Westfront

bestimmt; davon mußte wenigstens die Hälfte in der kurzen Zeit vom

Beginn der Hauptkartoffelernte bis zum Einsetzen des Frostwetters gefahren

werden. Die Zeit verkürzte sich noch dadurch, daß die Anlieferungen

im großen wegen Mangels an Gespannen erst nach der Herbstbestellung

einsetzten, im Osten, dem Hauptlieferbezirk, also besonders spät.

Für die Ernte 1918 war im Zusammenhang mit einer Neuorganisation der

Lebensmitteltransporte für die Bevölkerung des westlichen

Deutschlands eine Neuregelung für den aus dem Osten belieferten

Nordflügel des Westheeres dahin getroffen, daß die im Osten

eingelieferten Kartoffeln ohne weiteres verladen, auf Sammelbahnhöfen in

die Verpflegungszüge eingestellt werden sollten, die für die

Zivilbevölkerung des Westens bestimmt waren. Diese wurden an

Übergangsbahnhöfe geleitet, wo Kartoffelsammelstellen nach

Weisung der Kartoffelnachschubleitung die vorgemeldeten Kartoffelwaggons

für die einzelnen Armeen zu Zügen zusammenstellen und diesen

unmittelbar zuleiten sollten. Aufgabe der Kartoffelnachschubleitung war es, sich

dauernd über den Bedarf der Armeen und über die Transportlage zu

unterrichten. Sendungen, die nicht von den Kartoffelsammelstellen sofort zum

Feldheere weitergeleitet werden konnten, sollten an heimische Verbraucher

umgeleitet werden.

Die Ereignisse haben verhindert, abschließende Erfahrungen mit dieser

Zuführungsart zu sammeln; sie hätte aber zweifellos eine

Hauptquelle der Übelstände in der Kartoffelversorgung beseitigt, da

auf diese Weise die angelieferten Kartoffeln sofort verladen und auf schnellstem

Wege den Armeen zugeführt werden konnten. Auch hätten die

Lieferungen gleichmäßiger auf die Armeen verteilt und so eine

gewisse Stetigkeit in der Belieferung erzielt werden können.

Das war von ganz besonderer Bedeutung für die beim Feldheer zu

überwinternden Kartoffeln; hier waren sehr trübe Erfahrungen

gesammelt. Unter Zuziehung landwirtschaftlicher Sachverständiger und

peinlichster Beachtung aller Vorsichtsmaßregeln waren alle Vorbereitungen

für die Einmietung oder Einkellerung mit größter Umsicht

getroffen. Die zur Überwinterung bestimmten Kartoffeln trafen aber oft in

einem solchen Zustande ein, daß sie auch bei fachkundigster Einmietung

hätten nicht erhalten werden können. Beim Erzeuger nicht verlesen,

vielfach bei schlechtem Wetter verladen, auf dem langen Transport in offenen

Wagen verregnet, zum Teil angefroren, war nur ein Teil zur Einmietung leidlich

geeignet, ein großer Teil, oft bis 50%, mußte sofort als Futterkartoffel

ausgegeben oder ganz verworfen werden. Dazu kamen die Transporte ganz

unregelmäßig an und häuften sich zeitweise so, daß sie

nicht sofort aufgearbeitet werden konnten. Diese Übelstände aber

ließen sich durch keine Für- [57] sorge der Verwaltung

beseitigen; sie hatte keine Möglichkeit, erhebliche Verluste zu verhindern,

die bei dem allgemeinen Mangel an Kartoffeln nicht ersetzt werden konnten.

Der Gedanke, die im Lande geernteten Kartoffeln vorwiegend einzumieten, lag

angesichts dieser Umstände nahe. Die Truppe aber, die in den letzten

Monaten vor der neuen Ernte die Kartoffeln regelmäßig hatte

entbehren müssen, verlangte mit Recht, daß sie alsbald nach Reife

der neuen Landesernte aus dieser versorgt würde. Bis zum Einsetzen der

Nachschubtransporte gegen Ende Oktober war dann ein großer Teil der

Landesernte verbraucht. Die Versuche, Frühkartoffeln ins Feld

nachzuführen, müssen nach den ganz außerordentlich

schlechten Erfahrungen als gescheitert bezeichnet werden. Selbst gut ausgereifte

Frühkartoffeln können den langen Transport nicht vertragen;

versandt wurden aber recht oft unreife Spätkartoffeln, die vollständig

verdorben bei der Truppe ankamen. Nur die nahe der heimischen Grenze

stehenden Frontteile wurden daher in den letzten Jahren mit Frühkartoffeln

beliefert, leider zum Teil aus dem Osten Deutschlands.

In den Reichsverordnungen über die Kartoffelversorgung war zwar

Bestimmung getroffen, daß die Erzeuger zur Aufbewahrung der erst im

Frühjahr benötigten Kartoffeln verpflichtet wären, so

daß es also genügt hätte, wenn beim Feldheere selbst nur die

für die Wintermonate erforderlichen Kartoffeln eingelagert worden

wären. Leider erwies sich diese Aufbewahrungsart als recht

unzuverlässig, und vergeblich bemühten sich die Intendanturen im

Frühjahr, die am Gesamtlieferungssoll der Lieferungsbezirke noch

fehlenden Mengen herauszubekommen.

So ist nach der Mißernte von 1916 eine befriedigende Versorgung des

Feldheeres mit Kartoffeln nicht mehr gelungen, während 1915 noch

Kartoffeln zur Brotstreckung zur Verfügung standen. 1917/18 schien nach

sehr reichlicher Ernte eine ausreichende Versorgung gewährleistet zu sein;

man glaubte noch Kartoffeln in großer Menge an die Pferde

verfüttern zu können. Im Frühjahr 1918 war aber die Lage

nicht besser als im Jahre vorher. Schon berichteten die Mannschaften nach Haus,

daß sie voll Neid den Pferden beim Kartoffelfressen zuschauten, da sie

selbst Kartoffeln nicht mehr bekämen. Die Verfütterung wurde

eingestellt und doch reichten die Vorräte nur knapp bis durchschnittlich

Ende Juni.

Eine recht wirksame Abhilfe hätte eine regelmäßige

Versorgung mit Kartoffelpräparaten, insbesondere Kartoffelwalzmehl

bringen können. Kartoffelflocken und Dörrkartoffeln waren zwar bei

der Truppe nicht beliebt; sie hätte sich aber daran gewöhnt und sie

mangels frischer Kartoffeln gern genommen, wenn sie gut hergestellt gewesen

wären. Vor allem aber hätten zu Futterzwecken vorwiegend

Trockenkartoffeln geliefert werden können, wodurch der Nachschub

hätte ganz erheblich entlastet werden können.

[58] Die Frage der

Herstellung von Kartoffelpräparaten in größerem Umfange

für die Volksernährung war zwar vor dem Kriege erörtert

worden, Maßnahmen waren aber noch nicht ergriffen. Auch 1915 war die

Leistungsfähigkeit der Trockenverwertungsanstalten noch so gering,

daß das Reichsamt des Innern eine Belieferung des Feldheeres mit

Trockenkartoffeln ablehnen mußte. Später sind dann zwar

Trockenkartoffeln verschiedener Art geliefert, aber nur unzureichend und ganz

unregelmäßig, da die Hauptmenge der Erzeugnisse zur Brotstreckung

in der Heimat verwendet werden mußte. Nicht einmal die entlegenen

Kriegsschauplätze konnten planmäßig mit Trockenkartoffeln

versehen werden; selbst nach dem Balkan und in die Karpathen mußten

frische Kartoffeln nachgeschoben werden, was im Winter aber ganz

ausgeschlossen war. Im Gebirge konnten im Winter auch die bei der Truppe

eingemieteten nicht verwendet werden, da sie von der Miete bis zum

Verwendungsort erfroren wären. Hier machte sich der

Trockenkartoffelmangel besonders empfindlich geltend.

Alle Bemühungen der Heeresstellen, die Herstellung von

Kartoffelpräparaten zu fördern, waren vergeblich; auch ein vom

Generalintendanten besonders mit Pflege dieses Versorgungszweiges beauftragter

Sachverständiger konnte wirksame Abhilfe nicht erreichen. In hohem

Grade hemmend wirkte der Kohlenmangel.

Die tatsächlich verabfolgten Kartoffelportionssätze haben

geschwankt. Den Bedarfsberechnungen war der Tagessatz von 500 g

zugrunde gelegt. Abgesehen davon, daß es oft wochenlang gar keine

Kartoffeln gab, ist auch der Satz von 300 g lange Zeit nicht

überschritten worden, während die nach den

Verpflegungsvorschriften zuständige Portion 1500 g (ohne sonstiges

Gemüse) betragen sollte.

Insoweit er nicht erreicht wurde, wurden andere Gemüse geliefert, wie

Hülsenfrüchte, Reis, Graupen, Grieß, Grütze, Nudeln,

Dörrgemüse, Speiserüben, frischer Kohl, Sauerkohl,

Salzgemüse, Backobst und Speisemehl; für die eiserne Portion

wurden in den Armeekonservenfabriken Spandau und Mainz

Gemüsekonserven aus Hülsenfrüchten oder

Fleischgemüsekonserven aus Hülsenfrüchten und Fleisch

hergestellt.

Von den Dauergemüsen, die, abgesehen von dem in Fässern

verpackten Sauerkohl und Salzgemüse, zum Nachschub ganz besonders

geeignet waren, stand Reis nur in den aus dem Auslande hereingebrachten

Mengen zur Verfügung; allerdings hatte sich das Kriegsministerium gut

eingedeckt. Hülsenfrüchte, die ohnehin nicht überreichlich

geerntet wurden, mußten in erster Linie zur Herstellung eiserner Portionen

verwendet werden. Nudeln, Graupen, Grieß, Grützen (auch

Haferflocken) konnten nur in sehr knapper Menge hergestellt werden, da an den

Getreidesorten, aus denen sie gewonnen werden, großer Mangel herrschte.

Die Herstellung von Backobst entzog der wichtigen Marmeladenerzeugung Obst,

mußte also auch eingeschränkt werden.

Salz- [59] gemüse

einschließlich Sauerkraut konnten nur in der kühleren Jahreszeit ins

Feld geschickt werden. Dörrgemüse setzt bei der Zubereitung langes

Einwässern und auch sonst eine Behandlung voraus, die ihm bei der

Feldtruppe nicht zuteil werden konnte. Gegen Dörrgemüse bestand

deshalb eine ganz offensichtliche Abneigung, insbesondere gegen das gemischte,

dessen Bestandteile (Kohl, Rüben) verschieden schnell weichkochten.

Getrocknete Einzelgemüse fanden allmählich mehr Anklang. Das

Speisemehl sollte zur Herstellung von Suppen dienen, aber auch zum Dicken

anderer Gemüse namentlich in Zeiten des Kartoffelmangels. Oft war

allerdings das Mehl gerade für den Zweck nicht brauchbar.

Büchsenkonserven konnten nur in beschränkter Menge als

Marketenderware ausgegeben werden.

So waren auch in der Versorgung mit Gemüse recht enge Grenzen gezogen.

Vom Kriegsministerium wurden je nach Verfügbarkeit der

Gemüsearten für den Nachschub Pläne aufgestellt, die der

Truppe die Möglichkeit geben sollten, Abwechslung in ihre Speisezettel zu

bringen. Beispielsweise wurde im Januar 1918 folgender Monatsplan

bestimmt:

| 1½ |

Portionen |

Reis (je 125 g), |

| 1½ |

" |

Hülsenfrüchte (je 250 g), |

| 4½ |

" |

Graupen, Grütze, Flocken (je 125 g), |

| 2 |

" |

Nudeln (je 200 g), |

| 4 |

" |

Dörrgemüse (je 60 g), |

| 1 |

" |

Backobst (je 125 g), |

| 1 |

" |

Faßbohnen oder Salzgemüse (je 200 g), |

| 6 - 7 |

" |

Speisemehl (je 250 g), |

| 8 |

" |

Kartoffeln (je 1500 g), |

|

|

| rund 30 Portionen. |

|

Hätte die Truppe das Gemüse tatsächlich in dieser

Zusammenstellung erhalten, so hätte sich bei ihr stets eine

auskömmliche und abwechslungsreiche Gemüsekost herstellen

lassen. In Wirklichkeit war es aber selbst im Stellungskrieg gar nicht

möglich, den Nachschub so zu regeln, daß in den einzelnen

Feldmagazinen die verschiedenen Gemüsearten vorhanden waren und eine

solche Abwechslung erreicht wurde. Das hätte zum mindesten eine

grundsätzliche Entladung der Verpflegungszüge in den

Etappenmagazinen zur Voraussetzung gehabt und eine Neuverladung nach einem

solchen Plan. Das war ausgeschlossen. Die Truppen empfingen aber auch nicht

dauernd bei demselben Magazin, und die Empfangsstärken bei den

einzelnen Magazinen schwankten. Es war auch unvermeidlich, daß, solange

reichlich Vorräte vorhanden waren, die beliebteren Gemüse

vorwiegend empfangen wurden und daß dann Zeiten kamen, in denen

Dörrgemüse den Speisezettel beherrschte. Weiter wurde die

Gemüseversorgung, wie schon dargelegt ist, dadurch wesentlich

verschlechtert, daß es [60] oft nicht möglich

war, für den Monat 12 kg Kartoffeln auf den Kopf auszugeben.

Dringend erwünscht wäre eine Ergänzung des Speisezettels

durch Verabfolgung von frischem Gemüse gewesen. Wo dem Truppenteil

die Möglichkeit gegeben war, Gemüse selbst zu bauen, nutzte er sie

aus, und überall gab es Gärten, die mit großer Liebe gehegt

wurden. Fronttruppen, die viel hin und her geworfen wurden, konnten so nicht

für sich sorgen. Gerade ihnen war aber zu gönnen, daß sie nach

der besonders einförmigen Grabenverpflegung in den Ruhestellungen

frisches Gemüse erhielten. Für den Großanbau kamen fast nur

Speiserüben und Kohl in Frage. Ihr Anbau erforderte aber viel

Arbeitskräfte, und es war schon ein günstiges Ergebnis, wenn

wenigstens in den Sommermonaten für zwei bis drei Tage im Monat

frisches Gemüse aus dem Lande geliefert werden konnte. Auch im

Nachschubwege kam kaum anderes Frischgemüse wie Rüben und

Kohl an die Front; Versuche, frischen Spargel zu liefern, haben kein

günstiges Ergebnis gehabt. Für die große Masse der Truppen

konnte deshalb frisches Gemüse nur in bescheidenem Umfange gegeben

werden.

Fett, Zucker, Getreide, Tabak.

Ursprünglich enthielt die Feldkostportion keine besondere Fettportion. Als

Fett sollte den Truppen das beim Selbstschlachten gewonnene Fett verbleiben,

oder bei Magazinempfängen sollten zu jeder Fleischportion 60 g des

beim Schlachten gewonnenen Fettes ausgegeben werden, soweit es reichte.

Der Generalintendant erkannte bald, daß damit eine ausreichende

Fettversorgung nicht zu erzielen wäre, daß es vor allem nicht zu

erreichen wäre, dem Manne irgendein Aufstrichmittel für das Brot zu

geben. Nach wiederholten Bemühungen wurde im November 1914 die

Einführung einer Fettportion von 65 g Butter oder Schmalz

durchgesetzt. Die anfänglich geäußerten Befürchtungen,

daß die Butter sich nicht halten würde, haben sich nicht als

begründet erwiesen. Es gelang, sie in der Heimat so aufzubewahren und zu

verpacken, daß sie frisch zur Truppe kam. Die Beschaffung der Fettportion

aber machte bei zunehmendem Fettmangel außerordentliche

Schwierigkeiten. Im besetzten Gebiet wurde, wie schon erwähnt, mit

größtem Nachdruck auf Selbstgewinnung von Butter hingewirkt.

Über den Verbrauch der im Lande erzeugten Butter wurde eine strenge

Kontrolle ausgeübt, und der Generalintendant ordnete einen Ausgleich

zwischen den einzelnen Armeen an. Insgesamt sind auf dem westlichen

Kriegsschauplatz (außer Generalgouvernement Belgien) z. B. in dem

Halbjahr 1. Oktober 1917 bis 30. April 1918 4800 t Butter und

4700 t Käse für die Truppenversorgung gewonnen. Trotzdem

blieben noch große Mengen aus der Heimat zu liefern. Anfangs gelang es

noch, Schmalz aus dem Auslande einzuführen, bald aber mußte zu

Ersatzmitteln gegriffen werden. Schweinefleisch in Würfeln geschnitten,

mit Schwarten und Sehnen [61] als Bindemittel

eingekocht, gewährte vollen Ersatz, auch Wurstkonserven (125 g,

später 90 g), vorübergehend auch Halberstädter

Würstchen und Käse (125 g) mußten als Fettportion

aushelfen. Auch ein Gemisch von Talg, Speiseöl und Schmalz wurde als

Speisefett ausgegeben.

Im Mai 1915 wurde die Verwendung von Marmelade (200 g, später 125 g)

an Stelle von Fett eingeführt, die infolge ihres hohen Zuckergehalts an

Nährwert zwar einen gewissen Ersatz bieten konnte, da sie aber oft

tagelang mit Brot die einzige Abendkost war, nur als ein äußerster

Notbehelf angesehen werden muß, an dem sich die Kritik der Soldaten mit

bitterstem Galgenhumor betätigte. Immerhin mußte alles getan

werden, wenigstens diesen Notbehelf sicherzustellen, deshalb wurden

überall im besetzten Gebiet Marmeladenfabriken zur Verarbeitung des dort

geernteten Obstes eingerichtet. Frühzeitig wurde im Osten damit begonnen;

die dort gewonnenen Erfahrungen wurden dann auch für den Westen

nutzbar gemacht. Die Erzeugung wurde außerordentlich

gesteigert.

Im allgemeinen konnte aus den verschiedenen Fett- und Fettersatzsorten der Mann

mit ausreichenden Brotaufstrichmitteln versehen werden. Der

Monatsversorgungsplan hat geschwankt; er stellte sich im allgemeinen auf:

| 3 |

Portionen |

Butter (55 g und statt weiterer 10 g = 30 g Marmelade), |

| 12 |

" |

Schmalz oder fettes Schweinefleisch in Büchsen (Portionssatz wie

bei Butter), |

| 10 |

" |

Wurstkonserven (120 g), |

| 5 - 6 |

" |

Marmelade (125 g), |

|

|

| 30 - 31 Portionen. |

|

Infolge immer mehr zunehmenden Fettmangels verschlechterte sich die

Fettversorgung erheblich, und zwar so, daß ab Mai 1918 die fechtenden

Truppen an mindestens 15 Tagen, die Etappenformationen an 20 Tagen statt mit

Fett mit Marmelade oder Kunsthonig beliefert werden mußten. Im Osten

fand zu dieser Zeit bei dieser Art der Portionsbemessung eine

Übererzeugung an Butter statt, die von der Zentralvermittlungsstelle

für die Einkäufe im besetzten Gebiet zur Rückführung

und Einlagerung größerer Buttermengen in Königsberg

für die Winterversorgung ausgenutzt wurde. Da auch das Schlachtvieh

immer fettarmer und minderwertiger wurde und kaum noch Fett abwarf, war die

Truppe bei so geringer Belieferung mit Fettportionen, von denen ein Teil noch in

Wurstkonserven und Käse bestand, außerordentlich knapp

gestellt.

Auch eine besondere Zuckerportion fehlte in der Feldkost, ihre Einführung

wurde zwar 1915 angeregt, von den Armeen aber als entbehrlich bezeichnet. Zur

Teeportion gab es 17 g, ferner konnten die

Armee-Oberkommandos bei besonderen Anstrengungen Zuckerzulagen

genehmigen. Soweit die Leute darüber hinaus noch Zucker

benötigten, mußten sie ihn in den Marketendereien [62] kaufen. Vom

Frühjahr 1918 an waren die dem Feldheer zufließenden

Zuckermengen so beschränkt, daß eine Kontingentierung stattfinden

mußte. Auf Grund der vom Kriegsministerium dem Generalintendanten

allmonatlich mitgeteilten insgesamt zur Verfügung stehenden Mengen

bestimmte er die Kopfquote für den Monat, die zwischen 35 und

39 g für den Tag schwankte. Aus ihr mußte der gesamte

Zuckerbedarf gedeckt werden. Allein zur Herstellung von Marmelade wurde noch

besonders Zucker bewilligt.

Als Getränkportion kam in erster Linie Bohnenkaffee in Betracht, und zwar

25 g. Im Juli 1916 wurde die Portion auf 19 g herabgesetzt, daneben

wurden 6 g Zichorie verabreicht, die aus dem Gebiete der 4. Armee

(Flandern) geliefert wurde. Schon im Oktober 1916 war eine weitere

Herabsetzung auf 15 g nötig. Schließlich mußte der

Bohnenkaffee durch Malz- und Gerstenkaffee dergestalt gestreckt werden,

daß für 5 g Bohnenkaffee 10 g

Malz- und Gerstenkaffee traten.

An Stelle des Kaffees oder neben ihm als zweite Getränkeportion konnten

3 g Tee ausgegeben werden. Tee war zwar in großer Menge

vorrätig; im Mai 1917 mußte aber auch hier an eine Streckung

gedacht werden. Die Portion wurde auf 2 g bemessen, als zweite Portion

war ein zweiter Aufguß unter Zusatz eines weiteren Grammes gestattet.

Versuche zeigten, daß aus diesen Teemengen durch

5 - 10 Minuten langes Kochen selbst noch dritte und vierte

Aufgüsse bereitet werden konnten. Im Frühjahr 1918 mußte

die Portion auf 1 g bemessen und daneben die Verwendung

selbstgesammelten Ersatztees empfohlen werden.

Als zweite Getränkeportion konnte auch, wo es Witterung und

Trinkwasserverhältnisse erforderten, eine Branntweinportion von

0,1 l, später ab Ende 1917 0,05 l gegeben werden. Zur

Vermeidung von Mißbräuchen war bestimmt, daß die Portion

nur von Tag zu Tag ausgegeben werden dürfte, und zwar nur an solche

Leute, die den Branntwein selbst verzehrten. Gegen eine allzulange fortlaufende

Gewährung wurde ärztlicherseits Einspruch erhoben. Die knappen

Mengen an Trinkbranntwein geboten größte Einschränkung;

der Verkauf von Trinkbranntwein außer

Obst- und Kornbranntwein in den Marketendereien mußte verboten

werden.

Wein wurde außer in Lazaretten als Zuschuß bei besonderen

Anstrengungen, Seuchengefahr und ungünstigen klimatischen

Verhältnissen von den Armee-Oberkommandos bewilligt. Solange er

unbegrenzt dem Lande entnommen werden konnte, machten die Armeen freigebig

Gebrauch davon. Um für spätere Zeiten vorzusorgen,

beschlagnahmte aber der Generalintendant alle im Westen vorgefundenen

Weinbestände. Insbesondere kam es darauf an, den Bedarf der Lazarette an

Rotwein zu sichern, da zu befürchten war, daß infolge der Sperrung

der Einfuhr Mangel an Rotweinen eintreten würde. Aus den so gewonnenen

Vorräten gab der Generalintendant in Bedarfsfällen Wein frei.

[63] Große Mengen an

Wein, auch aus Ungarn, wurden vom Kriegsministerium angekauft, reichen

Nachschub lieferte Rumänien. Der rumänische Wein mußte

allerdings erst in Deutschland behandelt werden, so daß sich seine

Versendung ins Feld verzögerte. Neben diesem Feldkostwein stellten die

Großmarketendereien Weißwein, zum Teil in anerkannt vortrefflicher

Güte, zum Ankauf bereit.

Besonders geregelt war die Versorgung mit Bier. Anfangs wurde dieses von den

Etappenintendanturen, zum Teil auch von den Truppen bei großen

Brauereien bestellt. Bald ergaben sich ganz auffallende Preisunterschiede; auch

stellte sich heraus, daß nur Geschäftskundige in der Lage waren, bei

Abschluß der Verträge erhebliche Übervorteilungen der

Truppen auszuschließen. Im Mai 1916 regte deshalb der Generalintendant

eine einheitliche Bierbeschaffung beim Kriegsministerium an nach dem Vorgang

in Bayern, wo schon die Beschaffung durch die stellvertretende Intendantur des I.

bayerischen Armeekorps erfolgte. Mit dem 1. August 1915 wurde die gesamte

Versorgung des Feldheeres mit Bier, außer mit bayerischem, einer

kaufmännischen Zentrale, der Biereinkaufszentrale der Heeresverwaltung,

unter Kontrolle der stellvertretenden Intendantur des III. Armeekorps in Berlin

übertragen. Bei ihr waren die von den Etappenintendanturen angeforderten

Mengen von den Proviantdepots zu bestellen. Zur Vereinfachung des

Abrechnungsverkehrs wurde bei den Armeen eine Bierverteilungsstelle

eingerichtet. Bayerisches Bier wurde nur an bayerische Formationen geliefert und

kam nur auf Umwegen über diese ausnahmsweise einmal an

nichtbayerische Truppen.

Güte und Menge des Bieres wurden immer geringer, je mehr die Gerste zur

menschlichen Ernährung und zu Futterzwecken unbedingt gebraucht

wurde. Ganz verzichtet werden konnte auf Bier nicht; es war ein unentbehrliches

Genußmittel; aber nur mit schweren Kämpfen konnten die

nötigen Gerstenmengen beim Kriegsernährungsamt erstritten

werden, sie mußten aufs äußerste gestreckt werden. Im Mai

1916 standen noch rund 6 l auf Kopf und Monat zur Verfügung,

später sank der Satz auf 4,3 l. Im Frühjahr 1918 drohte eine

gänzliche Einstellung der Bierversorgung wegen Gerstenmangels. Nur mit

größter Mühe gelang es im letzten Augenblick, die

allernotwendigsten Gerstenmengen frei zu bekommen.

Im besetzten Gebiet waren verschiedene Brauereien eingerichtet, und zwar Ende

1917 an der Westfront 15 mit zusammen rund 23 000 hl

Leistungsfähigkeit monatlich, im Osten 4 mit 6000 hl,

außerdem je 1 in Konstanza, Bukarest und Braila mit zusammen

13 000 hl. Während in der Heimat Bier mit nur 3%

Stammwürze hergestellt wurde, konnten diese Brauereien nur solches mit

6 - 8% fertigen; um so schwerer wurde es dem Generalintendanten,

ihnen die erforderliche Gerste freizugeben.

Besondere Schwierigkeiten machte die Sicherstellung der Flaschen und Gebinde.

Zwar wurden Sammelprämien bei der Rücklieferung von Leergut

[64] gewährt; trotzdem

ging aber viel verloren, und am Mangel an Flaschen und Fässern drohte

wiederholt der Nachschub zu scheitern.

Sehr viel war für die Versorgung mit Mineralwasser geschehen, wonach in

der heißen Zeit große Nachfrage war, die allerdings mit Eintritt

kühlen Wetters sofort erheblich nachließ, so daß die

Versorgung nicht leicht zu regeln war. Große Mengen blieben oft liegen und

drohten im Winter bei Frost mit samt dem immer wertvoller werdenden

Flaschenmaterial verlorenzugehen. Die Kosten mußten aus

Marketendereifonds und sonstigen besonderen Mitteln aufgebracht werden,

Reichsmittel standen nicht zur Verfügung. Neben dem Nachschub von

bekannten heimischen Mineralwässern wurde künstliches

Mineralwasser im besetzten Gebiet hergestellt. Schon im Juni 1915 waren an der

Westfront rund 90 Fabriken im Gange, die täglich rund 275 000

Flaschen herstellen konnten; die Anlagen sind später erheblich erweitert

worden.

Auch Fruchtsäfte wurden vielfach hergestellt. Leider waren die

Vorräte an Zitronensäure nur sehr gering, Weinsäure wurde

viel verwendet, aber auch Saft aus selbstgeerntetem Obst.

Einem dringenden Bedürfnis der Truppen Rechnung tragend, wurde im

Februar 1915 eine Tabakportion, zur Feldkost gehörig, eingeführt,

bestehend aus 2 Zigarren und 2 Zigaretten oder 30 g Rauchtabak oder

5 g Schnupftabak. Vom 1. Mai 1916 ab wurden Offiziere, Beamte,

Offizierstellvertreter und sonstige Gehalt empfangende Unteroffizierklassen von

dem Empfang der Tabakportion ausgeschlossen. Sie mußten sich ihren

Tabak selbst aus Marketendereien beschaffen. Da hierzu nicht immer Gelegenheit

war, litten sie oft Mangel, während die anderen Unteroffiziere und die

Mannschaften durch die Feldkostportionen versorgt waren. Ab 1. Februar 1918

wurde in dieser Portion eine Zigarre durch zwei Zigaretten ersetzt wegen Mangel

an Zigarren.

Die Aufbringung der erforderlichen Tabakwaren war der "Deutschen Zentrale

für Kriegslieferungen von Tabakfabrikaten" in Minden übertragen,

deren sozialer Zweck die Aufrechterhaltung der Tabakindustrie unter

möglichst gleichmäßiger Heranziehung der einzelnen Firmen

je nach ihrer Leistungsfähigkeit war. In Rücksicht auf diese soziale

Aufgabe mußte den Truppen jeder selbständige Ankauf von

Tabakwaren bei einzelnen Firmen untersagt werden. Die Zentrale hat auch ihre

Aufgabe so erfüllt, wie es unter den obwaltenden Umständen

möglich war. Viele Klagen, die aus dem Felde laut wurden, waren

irrtümlich gegen die Zentrale gerichtet. So erregten die Zigaretten mit

Mundstück, die nur ganz wenig Tabak enthielten, den Unwillen der Truppe.

Auch hier wie in so vielen anderen Dingen mußte das Feldheer sich den

dem Mangel Rechnung tragenden einschränkenden heimischen

Bestimmungen fügen. Sie setzten die zu den einzelnen Zigaretten zu

verarbeitenden Tabakmengen immer mehr herab. Für das Feldheer

entstanden dadurch ganz unwirtschaftliche Transporte, da mit den

Zigaretten-Nachschubsendungen, die ohnehin viel Platz [65] einnahmen, eine

Unsumme fast leerer Zigarettenhülsen befördert werden

mußten. Abhilfe war von der Heimat nicht zu erlangen.

Das war um so bedauerlicher, als es bei der oft äußerst gespannten

Transportlage außerordentlich schwer war, die Tabakfabrikate von den

Fabriken zu den Proviantdepots und von dort zur Front zu bekommen. Oft hat

Mangel an Tabak, der bei allen Großkampfhandlungen beinahe

schmerzlicher als Mangel an Verpflegung empfunden wurde, seinen Grund allein

in der Transportlage, nicht aber in zu geringer Erzeugung in der Heimat gehabt.

Diese leistete trotz Mangels an Rohstoffen infolge zweckmäßiger

Verteilung der Rohstoffe und der Aufträge Erstaunliches und konnte im

Frühjahr 1918 noch monatlich liefern:

| Zigarren |

137 590 000 |

Stück |

Feldkost, |

90 000 000 |

Stück |

Marketenderware, |

| Zigaretten |

555 000 000 |

Stück |

Feldkost, |

450 000 000 |

Stück |

Marketenderware, |

| Tabak |

810 000 |

kg |

Feldkost, |

170 000 |

kg |

Marketenderware |

und 15 Millionen Zigaretten für die im Heeresinteresse arbeitende

Bevölkerung Nordfrankreichs. Immerhin deckten diese Mengen nicht mehr

den vollen Bedarf, und der Generalintendant mußte auf Grund von

Bestands- und Bedarfsanzeigen unter Berücksichtigung der Lage an der

Front allmonatlich die zur Verfügung stehenden Mengen verteilen.

Die unmittelbare Ausnutzung der besetzten Gebiete zur Versorgung des

Feldheeres mit Tabakfabrikaten begegnete den heftigsten Widerständen der

heimischen Industrie, die sie mit Erfolg aufrecht erhielt. Die unmittelbare

Ausnutzung der nicht unerheblichen belgischen Ernte wurde unterbunden, und

auch die für die in Mazedonien kämpfenden Truppen fast

unentbehrliche von dem besonders rührigen Etappenintendanten in

Semendria (ursprünglich in Üsküb) eingerichtete

Zigarettenfabrik wurde im Interesse der heimischen Industrie in ihrem Betriebe

sehr behindert. Aus kleinen Anfängen hatte sich die Fabrik zu

Tagesleistungen von über drei Millionen Stück entwickelt, und ihr

allein war es bei den ungünstigen Nachschubverhältnissen zu

verdanken, wenn die Truppen in Mazedonien mit Zigaretten versorgt werden

konnten. Bei Außerachtlassung der Rücksichten auf die heimische

Industrie hätten auch weitere Teile des Feldheeres von dieser Fabrik Vorteil

haben können.

Einen Fehlschlag bedeutete die Lieferung einer Kriegstabakmischung (85%

Buchenlaub und 15% Tabak), mit der das Feldheer im März 1918

überrascht wurde. Kein gutes Zureden, keine Aufklärung halfen:

dieser Ersatz wurde einstimmig abgelehnt, und ärztlicherseits fand die

uneingeschränkte Ablehnung Unterstützung.

Außer den schon erwähnten Zulagen zur Feldkostportion an Zucker

und Getränken konnten die

Armee-Oberkommandos bei besonders großen Anstrengungen weitere

Verpflegungszulagen, wie frische Wurst, Heringe, Dauerfleisch,

Käse usw. nach Maßgabe verfügbarer Vorräte

gewähren. Die Verpfle- [66] gung wurde dadurch bei

den einzelnen Armeen sehr verschiedenartig, was bei dem häufigen

Übertritt der Truppen von einer Armee zu der anderen zu Klagen und

Berufungen Anlaß gab. Andererseits war eine einheitliche Regelung nicht

möglich, da ja diese Zulagen gerade den besonderen, im voraus in ihren

Einzelheiten nicht zu übersehenden Lagen Rechnung tragen sollten. Es

konnten nur allgemeine Gesichtspunkte gegeben und gewisse

Einschränkungen vorgeschrieben werden, um der allgemeinen

Verpflegungslage Rechnung zu tragen.

Marketenderwaren.

Zu nicht vorausgesehener Bedeutung gelangte im Großen Kriege die Frage

der Bereitstellung von Marketenderwaren, und zwar sowohl von

Gebrauchsgegenständen als besonders von

Lebens- und Genußmitteln, von denen allein hier zu sprechen sein wird. Zu

Beginn des Krieges waren bei einzelnen Armeen Verträge mit großen

leistungsfähigen Firmen abgeschlossen, denen zufolge diese an bestimmten

Punkten hinter der Front Marketenderwaren zu angemessenen Preisen zum

Verkauf bereitzustellen hatten. Militärische Gründe (Geheimhalten

von Truppenverschiebungen, Aufrechterhalten klarer

Nachschubverhältnisse usw.) und die Notwendigkeit, die Truppen

vor Ausbeutung zu schützen, auch das allgemeine wirtschaftliche Gebot,

Monopolbildungen einzelner Firmen zu verhindern, ließen es dem

Generalintendanten schon Ende September 1914 angezeigt erscheinen, dem

Aufkommen des aus früheren Kriegen noch im üblen Rufe stehenden

Händlerunwesens hinter der Front dadurch einen Riegel vorzuschieben,

daß die Zulassung von Zivilmarketendereien allgemein verboten wurde.

Eine später bei den Armeen gehaltene Umfrage zeigte, daß die

Anordnung von der Mehrzahl für zweckmäßig erachtet

wurde.

Es wurde nicht verkannt, daß die Heeresverwaltung sich nicht damit

begnügen konnte, allein das für die Truppe unbedingt Notwendige

bereitzustellen, sondern, daß auch solche Waren zum Verkauf gestellt

werden mußten, die den Truppen ihr entbehrungsreiches Leben

erträglicher und nach besonderen Anstrengungen und seelischen

Erschütterungen die Zeit der Ruhe durch besondere Genüsse

reizvoller gestalten konnten. Das mußte aber auch auf dem

ordnungsmäßigen Nachschubwege über die Proviantdepots zu

erreichen sein, von denen die Marketenderwaren über die

Großmarketendereien der Etappen, Korps und Divisionen an die

Truppenmarketendereien gelangten, wo sie mit einem zur Deckung der Unkosten

bestimmten kleinen Preisaufschlag verkauft wurden.

In dem Umfange, wie Privatfirmen, konnten die Proviantdepots allerdings

Sonderwünsche der Truppen nicht berücksichtigen und namentlich

nicht den Wünschen von Feinschmeckern Rechnung tragen. Der Mangel

einer gewissen Eintönigkeit wird einer Massenversorgung stets anhaften.

Trotz immer wiederholter Verbote versuchten einzelne Truppenteile, einzelne

Divisionen, aber auch Etappen unter Abweichung von dem allein eine

einigermaßen gleich- [67] mäßige

Versorgung aller Truppen ermöglichenden vorgeschriebenen

Beschaffungsweg durch Aufkäufer, die nicht immer uninteressiert an den

Geschäften waren, sich unmittelbar mit den gewünschten Waren

einzudecken. Recht bedauernswerte Unzuträglichkeiten, wie

Übervorteilung der Truppe, unkontrollierbare Geschäfte,

Emporkommen von Schiebern und Schleppern, Herumreisen einer großen

Zahl anderem Dienst entzogener Heeresangehörige, ganz ungleichartige

Ausstattung der Marketendereien, Unzufriedenheit der schlechter versorgten

Truppen waren die Folgeerscheinungen, für die nicht an allen

maßgebenden Stellen das rechte Verständnis war, und deren dringend

gebotene Bekämpfung vielfach als Nichterkennen des für die Truppe

Notwendigen empfunden wurde.

Die heimische Ernährungslage zwang leider dazu, den Nachschub von

Lebensmitteln zum Verkauf in Marketendereien immer mehr

einzuschränken. Ab 1. Januar 1917 wurde der Verkauf von Speisefetten,

Kaffee, Tee, Kakao, kondensierter Milch und Branntwein (außer

Korn- und Obstbranntwein) verboten; andere Verbote und einschränkende

Bestimmungen mußten folgen. Ein Teil noch verfügbarer Waren

mußte kontingentiert werden. Gleichzeitig wurde aber die Feldkost immer

einförmiger, und um so lebhafter wurde der Wunsch der Truppen, aus den

Marketendereien andere Lebensmittel dazukaufen zu können. Die aus

schwerem Kampfe kommende Truppe wollte sehen, daß man inzwischen an

sie gedacht, für sie irgend etwas Besonderes bereitgestellt hatte, wenn es

auch keinen sonderlichen Nährwert hatte. Die Bestrebungen des

Generalintendanten, dafür geeignete Waren zu beschaffen, hatten nur noch

geringen Erfolg. Da war es kein Wunder, daß die Truppen, die in

Deutschland keine Waren mehr erhielten, ihre Aufkäufer an die ihnen als

ergiebig bekannten Quellen in den besetzten Gebieten schickten trotz aller

Verbote, die nicht allein deswegen erlassen waren, um die verfügbaren

Lebensmittel der Allgemeinheit zukommen zu lassen, sondern im eigensten

wohlverstandenen Interesse der Truppe. Alle Warnungen vor dem unlauteren

Geschäftsgebahren der hier - ganz besonders in

Belgien - ihre Geldsäcke füllenden "Heereslieferanten"

nutzten nichts. Viel Geld ist vergeudet! Die Waren waren oft schlecht, stets recht

teuer. Die Truppe aber schrie nach Marketenderwaren!

Daß die Marketendereien von den mühsam erhamsterten

Vorräten nicht gern an Truppen, die nicht zu ihrem Verbande

gehörten, abgaben, ist verständlich; ebenso verständlich ist

aber die Unzufriedenheit der den Verband oft wechselnden Formationen,

vornehmlich der Heeresreserven, die dabei zu kurz kamen und meistens wegen

Ausverkaufs verschlossene Marketendereitüren fanden. Vom

Generalintendanten wurde versucht, dem entgegenzuwirken: allerlei

Kontrolleinrichtungen wurden eingeführt, wie Empfangsbücher,

Verteilung der Waren an bestimmten Stichtagen. Die berechtigten Klagen

verstummten nicht. Auch über ungleichmäßige Abfindung der

einzelnen Käufer, namentlich mit [68] seltenen und besonders

begehrten Waren, wurde geklagt; auch hier wurden Kontrollmaßnahmen

angeordnet. Die Durchführung aller Bestimmungen wurde durch besondere

Beauftragte des Generalintendanten nachgeprüft. Wie im täglichen

Leben in der Heimat, zeigte sich aber, daß, je größer der

Mangel wird, desto schwieriger die Durchführung von Bestimmungen ist,

die ihn möglichst gleichmäßig auf die Allgemeinheit verteilen

und so leichter tragbar machen wollen.

Es kam noch hinzu, daß die Marketendereieinrichtungen, wie im Frieden,

als Privateinrichtungen der Truppen galten und daß demnach

Überschüsse der Truppe gehörten. Auch dadurch war

Anlaß zu großen Ungleichheiten bei nebeneinander

kämpfenden Truppen und zu wohl verständlichen Klagen gegeben,

deren Grund aber nicht abgestellt werden konnte, da eben eine Marketenderei

größere Umsätze hatte als die andere, ohne daß jemand

ein Verschulden traf. Es war auch nicht zu vermeiden, daß die

Marketendereien bodenständiger Formationen (Kolonnen,

Armierungskompagnien usw.) sich besonders gut einrichten konnten, viel

verdienten und aus den Überschüssen ihrer Formation mehr

Zuwendungen machen konnten, als es bei den hin und her geworfenen Truppen

möglich war. Solche Fonds sind für die Eigentümer sehr

angenehm, sollten im Interesse der Gesamtheit im Feldheer aber nicht

bestehen.

Gewiß war es bedauerlich, daß es in den letzten Kriegsjahren nicht

mehr möglich war, den überanstrengten Truppen allgemein

Gelegenheit zu geben, sich dieses und jenes Genußmittel in den

Marketendereien zu kaufen, und sehr begreiflich ist das Bestreben aller

Intendanten, ihren Truppen diese Gelegenheit zu verschaffen. Vielleicht

wäre es aber doch besser gewesen, die spärlichere, aber

gleichmäßigere Versorgung auf dem ordnungsmäßigen

Wege in Kauf zu nehmen, als den Grund zu viel Unzufriedenheit zu geben

dadurch, daß einzelne Verbände auf Grund "besonderer

Beziehungen" besser versorgt wurden als andere, die dann geneigt waren,

mangelhafter Fürsorge ihrer Vorgesetzten die Schuld zu geben. Auch hier

hätte sich gezeigt, daß die Truppe Mangel leichter erträgt als

ungleichmäßige Abfindung, und dem Minderbemittelten wäre

das im Felde besonders unerträgliche Gefühl erspart geblieben,

daß für Geld trotz Mangels noch etwas zu haben war. Selbst der

Schein der Bevorzugung einzelner in der Versorgung mit Marketenderwaren

wäre vermieden worden.

Im Stellungskrieg hätte der Fortfall der Truppenmarketendereien und die

Einrichtung guter, leistungsfähiger, für Rechnung des Reiches

betriebener Ortsmarketendereien große Vorteile gehabt. In ihnen

hätte jeder kaufen können ohne Rücksicht auf die

Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verband; damit wäre eine

Quelle großer Unzufriedenheit beseitigt gewesen, die Versorgung der

Truppen wäre vereinfacht, das sehr umständliche, zeitraubende

Ein- und Auspacken, Versenden usw. bei Truppenverschiebungen

wäre vermieden worden und damit auch das Einstellen des Betriebes auf

längere Zeit und die Gefahr [69] des

Nichtberücksichtigtwerdens bei Verteilungen kontingentierter Waren

während des Transports der Formation. Auch wären zu hohe Preise

ohne weiteres vermieden worden, da niemand Vorteil davon gehabt

hätte!

Dagegen sprach ausschlaggebend allein das Interesse der Truppen, sich aus den

Überschüssen des Marketendereibetriebes einen zur freien

Verfügung stehenden Fonds zu schaffen. Alle anderen Bedenken

wären zu zerstreuen gewesen. Beim Übergang zur Bewegung

hätten die Truppen leicht aus den bodenständigen Marketendereien

mit dem Notwendigsten ausgestattet werden können; anders konnte auch

beim Vorhandensein von Truppenmarketendereien nicht verfahren werden, denn

die Hauptbestände der Großmarketendereien

(Divisionsmarketendereien) waren unbeweglich und mußten während

der Operationen irgendwo abgestellt werden. Als 1918 die

Rückwärtsbewegungen einsetzten, mußten sie schleunigst in

die Heimat abgeschoben werden, um die Truppen vor erheblichen

Vermögenseinbußen zu retten. Ihre Sicherung vor dem Zugriff

Unbefugter und ordnungsmäßige Veräußerung ist

für viele Formationen Gegenstand recht ernster Sorge gewesen und nicht

durchweg in unbedenklicher Weise gelungen.

Der Marketendereifrage war, wie gesagt, anfangs nur untergeordnete Bedeutung

beigelegt. Erst der Weltkrieg brachte die Erscheinung, daß das Feldheer

jahrelang auf Kriegsschauplätzen kämpfte, auf denen Handel und

Wandel stockte, auf denen den Soldaten nur selten Gelegenheit gegeben war, im

freien Verkehr einzukaufen. Erst dadurch gelangten die Marketendereien zu ihrer

großen Bedeutung, die, rechtzeitiger erkannt, eine durchgreifende

Neuorganisation dieses Versorgungszweiges hätte veranlassen

müssen. Später war das nicht mehr möglich. Ist es für

die Truppe im Frieden erwünscht, Fonds zu uneingeschränkter

Verfügung zugunsten der Mannschaften zu haben, so ist es im Kriege

notwendig. Bei jeder Truppe kommen Fälle vor, wo auch über die

Bestimmungen hinaus Geld zur Verfügung stehen muß. Dem

hätte durch Gewährung gewisser Beträge zur

Selbstbewirtschaftung unter möglichst weiter Fassung des

Verwendungszwecks Rechnung getragen werden sollen, dann hätte es nicht

des Geschäftemachens mit Marketendereien bedurft.

Hartfutter und Hartfutterersatz.

Weit ungünstiger als die Verpflegung des Mannes gestaltete sich die des

Pferdes.

Nach Ausspruch der Mobilmachung rollte zunächst pünktlich nach

dem Plan der Friedensvorbereitungen Haferzug auf Haferzug aus der Heimat zum

Feldheere, und ebenso pünktlich erhielt die Truppe die schwere

Kriegsration von 6000 g Hafer, für schwere Zugpferde sogar das

Doppelte. Daneben lieferte der noch auf dem Felde in Hocken stehende Hafer

einen nicht unbeträchtlichen Zuschuß, so daß man sich in den

ersten Wochen nicht immer des Eindrucks [70] des Überflusses

erwehren konnte. Bei Formationen, bei denen die Fütterung der Pferde

sachverständig beaufsichtigt wurde, wurde zwar einem allzu

verschwenderischen Haferverbrauch vorgebeugt und beachtet, daß ein

großer Teil der soeben aus dem Lande ausgehobenen Pferde an einen

annähernd so hohen Hafersatz gar nicht gewöhnt war, vielmehr auch

zu einer guten Ernährung bei großer Anstrengung viel weniger

gebrauchte, daneben allerdings Rauhfutter und sonstiges Beifutter, das bei Beginn

der Operationen leicht beizutreiben war. Ein recht erheblicher Teil der Pferde

erhielt aber weit mehr Hafer als er ordentlich verarbeiten konnte, und ohne die

Leistungsfähigkeit der Pferde irgendwie zu beeinträchtigen,

hätte an Hafer so erheblich gespart werden können, daß der

Beginn der Futternot nicht unwesentlich hätte hinausgeschoben werden

können.

So aber spukte schon im Januar 1915 das Gespenst des Hafermangels, und das

preußische Kriegsministerium mußte warnend hierauf hinweisen. Bei

den Armee-Oberkommandos wurde Herabsetzung der Haferration auf 9 kg

für schwere und 5 - 5½ kg für andere

Pferde angeregt; im Februar schon wurden diese Rationssätze vom

Kriegsministerium als bindend eingeführt. Und als sich ergab, daß an

Stelle der 1½ Millionen Tonnen Hafer, die das Feldheer vom 1. Februar

1915 bis zur neuen Ernte bei Gewährung der ursprünglichen

Sätze gebraucht hätte, nur 800 000 t würden

aufgebracht werden können, da mußten im März 1915 die

Rationen auf 6 kg für schwere und 3 kg für die anderen

Pferde herabgesetzt werden; ein jäher Sturz aus der reichlichen Versorgung

im August/September 1914!

Die Ernte 1915, die eine Besserung der Lage bringen sollte, war knapp und

schlecht, so daß eine bemerkenswerte Heraufsetzung der Haferration nicht

möglich war. Die Futternot in der Heimat nahm ständig zu; ohne

Vorräte ging man in das neue Wirtschaftsjahr hinein, dessen Erzeugnisse

früher als sonst zum Verbrauch herangezogen werden mußten und

deshalb am Schlusse wiederum nicht reichten. Durch Druschprämien und

Lieferungsprämien mußte Anreiz zu frühzeitiger Ablieferung

der Umlagen geboten werden. Zum Zustopfen des Loches mußte man ein

anderes in die neue Ernte reißen. Da sie recht ungünstig ausfiel,

versiegten ihre Erträge noch schneller als sonst. Schon im November waren

die Vorräte erschöpft: die täglichen Eingänge bei der

Reichsgetreidestelle deckten nur ein Drittel des Tagesbedarfs.

Im Mai 1918 wurde schließlich die Heeresverwaltung ermächtigt,

statt 270 Mark für die Tonne Hafer 600 Mark zu zahlen. Trotzdem kamen

nur ganz geringe Mengen ein. Das Feldheer wurde auf die Hartfuttereinfuhr aus

Bessarabien, Rumänien und der Ukraine verwiesen, wobei aber ein

großer Teil der Maiseinfuhr für die Brotversorgung der heimischen

Bevölkerung beansprucht werden mußte, sollte die Brotversorgung

bis zur neuen Ernte aufrechterhalten werden. Doch auch die auf diese Einfuhr

gesetzten Hoffnungen erwiesen sich [71] als trügerisch; die

Einfuhr verzögerte sich, und mit Mitte Juni mußte der Nachschub

von Körnerhartfutter auf Ausnahmefälle für besondere

Kampfhandlungen beschränkt werden. Zugleich mußte, wie

früher erwähnt, die Verfütterung von Kartoffeln verboten

werden, um die Versorgung der Mannschaften mit Kartoffeln noch einige Wochen

zu ermöglichen. Die Not hatte einen Höhepunkt erreicht; mit

Weidegang und Ersatzfutter mußten die Pferde durchgehungert werden, bis

die Frühdruschablieferungen aus der neuen Ernte einige Entlastungen

brachten, indessen die Operationen keine geringen Anforderungen an die

hungernden Tiere stellten.

Ein Weg dauernder schwerster Sorge war es, den die Leiter des

Verpflegungsdienstes auf dem Gebiete der Hartfutterversorgung durch alle

Kriegsjahre hindurch zurückgelegt haben, dessen Trostlosigkeit hier nur

angedeutet werden konnte. Mittel, auf Beseitigung des Grundübels, des

Mangels, hinzuwirken, hatten sie nicht; sie mußten auf solche sinnen, die es

ermöglichten, trotz des Mangels die Bewegungsfähigkeit des Heeres

nicht lahmzulegen. Drei Wege boten einige Aussicht: Zweckmäßige

Verteilung der zur Verfügung stehenden Hafervorräte durch

entsprechende Regelung der Rationsgebühr, Einschränkung der

Pferdezahl auf ein Mindestmaß und Verfütterung von

Ersatzfuttermitteln unter gleichzeitiger Förderung von deren Gewinnung