|

Heft 8:

[i] [Scriptorium merkt an: dieses Geleitwort steht am Anfang eines jeden Heftes der Serie, daher verweisen wir hier statt einer Wiederholung auf denselben Abschnitt in Heft 1.]

Vorwort In seiner Note aus Paris vom 20. Mai 1919 hat Clemenceau im Namen der alliierten und assoziierten Mächte der deutschen Friedensdelegation in Versailles über die deutschen Kriegsgefangenen und die Zivilinternierten unter anderem gesagt: "Die alliierten und assoziierten Mächte wissen nicht, welche Milderung gewährt werden könnte, denn sie haben sich mit peinlichster Gewissenhaftigkeit bemüht, die Kriegsgesetze zu beobachten und den Forderungen der Menschlichkeit in der Behandlung, welche sie den Kriegsgefangenen gewährt haben, Genüge zu leisten." Wir fragen uns, ob sich Clemenceau bei dieser Behauptung auch bewußt war, daß der Inhalt dieser so schön klingenden Worte wirklich den Tatsachen entsprach. Dies dürfte schwerlich der Fall gewesen sein. Leichtfertiger ist wohl nie eine Behauptung aufgestellt worden als diese. Sobald man einen Überblick über die grauenhaften Zustände im dunklen Teile Afrikas, in den für den Europäer ungesündesten Gegenden dieses Erdteils gewonnen hat, wohin ein roher Sieger, der die Welt mit Gerechtigkeitsidealen beglücken will, seine wehrlosen Opfer verbracht hat, bleibt von der Behauptung der Franzosen nicht viel übrig als hohle Redensarten. Oder hatte Clemenceau vermutet, daß die unschuldigen Opfer von Kamerun und Togo ihre Heimat infolge der viehischen Behandlung nicht wiedersehen würden? Er hat sich getäuscht. Gott sei Dank sind Zeugen da, die der Welt beweisen können, welches ewige Schandmal für die weiße Kultur unter den Eingeborenen dadurch gesetzt worden ist, daß auf Veranlassung von Weißen vor schwarzen unkultivierten Völkern weiße zivilisierte Menschen gemartert worden sind. Es wäre besser gewesen, als Antwort hätte Clemenceau gegeben die Worte, die einst der politische Offizier Powl dem Direktor der Deutsch-Westafrikanischen Bank gegenüber nach der Einnahme von Duala auf dessen Protest gegen die gewaltsame Wegnahme der Bankschlüssel und der Barbestände der Bank gebrauchte: "Zum Teufel mit dem ganzen internationalen Recht! Wir achten weder noch schützen wir das Privateigentum; wir tun, was wir wollen; wenn Sie uns die Schlüssel nicht geben, werden wir einfach die Behälter erbrechen."

Zwei

Kriegsbeschädigte.

Abschied von Kamerun Am 29. Juli 1914 traf die "Eleonore Wörmann" in Duala in Kamerun ein. Sie hatte bereits 2 Tage vorher in Togo von der Kriegsgefahr in Deutschland gehört. Am Sonntag, dem 1. August, erreichte sie ein Funkentelegramm, wonach der Krieg mit Frankreich erklärt und die Mobilmachung angeordnet sei. Ende August erschien vor der Küste das englische Kanonenboot "Dwarf", vor dessen Feuer sich der Regierungsdampfer "Kamerun" zurückziehen mußte. Ein Angriff des englischen Kanonenbootes auf Duala, welcher Mitte September 1914 stattfand, wurde mit Oberdecktreffern abgewiesen. Kurze Zeit darauf trafen noch mehrere feindliche Schiffe, die englischen Kreuzer "Cherlinger" und "Cumberland" und der französische Panzerkreuzer "Brix" ein. Angesichts dieser großen Übermacht beschloß der größere Teil der in Duala ansässigen Deutschen, sich ins Innere Kameruns zurückzuziehen, während zur Verteidigung der Stadt ungefähr 80 Mann Besatzung zurückblieben. Nach mehrtägigem Bombardement durch den englischen Kreuzer "Cherlinger" wurde Duala Ende September 1914 übergeben. Überall drangen in die Stadt englische und französische Patrouillen ein. Im Laufe des 28. und 29. Septembers wurden die weißen am Kampfe unbeteiligten Bewohner Dualas, Männer, Frauen und Kinder, in ihren Wohnungen oder von der Straße weg, wie sie gingen und standen, festgenommen. Einzeln und in Trupps wurden sie sodann unter Bedrohungen und Stoßen mit der Waffe in den Garten des Regierungskrankenhauses eingesperrt. Ohne irgend welche Nahrung mußten sie dort über Nacht verbleiben. Die Frauen baten den französischen Kommandanten um die Erlaubnis, etwas Wäsche mitnehmen zu dürfen; diese Bitte wurde ihnen abschlägig beschieden. Dabei wurde ihnen vorgetäuscht, sie sollten nur ihre Namen zur Registrierung angeben und dürften alsdann in ihre Behausung zurückkehren. Auf offener Straße wurde der Leiter der Baseler Mission in Duala am 28. September 1914 festgenommen und von schwarzen englischen Soldaten nur im Besitze einer Barschaft von 50 Pf. und in der Kleidung, die er auf dem Leibe trug, nach dem Krankenhausgarten geschleppt. Einem Ehepaare ließ ein Schwarzer bei [4] der Festnahme in der Wohnung noch nicht einmal Zeit, sich vollständig anzukleiden. Er verließ den Schlafraum nicht, als die Frau sich erhob, um sich anzukleiden, sondern blieb mit aufgepflanztem Bajonett in ihrem Zimmer. Auf die Beschwerde über diese Behandlung erwiderte der auf der Straße vor dem Hause weilende englische Offizier, "es habe nichts auf sich, das Ehepaar solle sich nur fertig machen." Bei dem überaus schroffen Vorgehen der Engländer konnte die Frau eines festgenommenen Unterbeamten nur mit Mühe erreichen, daß sie ihr in der Wohnung zurückgelassenes 3 Wochen altes Kind abholen durfte; dagegen wurde ihr nicht gestattet, genügend Kleidungsstücke mitzunehmen. Einer anderen Frau, die ein 2jähriges Kind in einem Wagen bei sich führte, wurde im Garten des Krankenhauses der Wagen weggenommen, so daß sie gezwungen war, dieses ungenügend bekleidete Kind auf den Arm zu nehmen und später nach dem Hafen zu schaffen. Frauen mit Säuglingen und Schwangere wurden von den Schwarzen aus den Wohnungen geholt, ebenfalls als Kriegsgefangene behandelt und in dem Regierungskrankenhausgarten unter freiem Himmel, in der tropischen Mittagssonne, ohne Essen und Getränk mit aufgepflanztem Seitengewehr bewacht. Als der Missionar Stahl bat, mit seiner Frau den Garten zu verlassen, um nach Hause gehen zu dürfen, wurde er von einem französischen Oberst an der Schulter gepackt, zu einem bereits abmarschbereiten Gefangenentrupp geschoben und seiner Frau entrissen. Auch dem Leutnant Dix wurde noch nicht einmal gegen Abgabe seines Ehrenwortes gestattet, sich in seine nur wenige Minuten vom Krankenhaus liegende Wohnung zu begeben, um dort seiner kranken Frau vor seinem Abtransport Lebewohl zu sagen. In heller Verzweiflung, von maßloser Angst getrieben, eilte die kranke Frau nur mit dem, was sie auf dem Leibe hatte, ins Krankenhaus und wich beim Abtransport der Gefangenen nicht von der Seite ihres Gatten. Ihre inständige Bitte, wenigstens einen Koffer mit den notwendigsten Mitteln holen zu dürfen, wurde abschlägig beschieden. Nicht viel besser als diesen Deutschen erging es der Schiffsbesatzung auf den Dampfern der Wörmannlinie, die im Hafen von Duala lagen. Am 28. September 1914 wurden etwa 200 deutsche Männer und Frauen, darunter solche mit Säuglingen und im schwangeren Zustande, vom Regierungskrankenhaus in Duala unter schwarzer Bewachung vor den Augen der Duala-Eingeborenen durch die belebteste Straße der Stadt nach einem im Hafen liegenden Transportschiff abgeführt. Jeder Gefangene mußte sein Gepäck selbst tragen. In dem Gefangenenzug befand sich der Bezirksamtmann von Duala, der Leiter des Postwesens in Kamerun, der Direktor der Zollverwaltung und angesehene, seit mehr als einem Jahrzehnt in Kamerun ansässige Missionare, Kaufleute und Pflanzer. Wenn die Gefangenen, die unter der Last ihres Gepäcks nur schlecht vorwärts kamen, nicht schnell genug liefen, so wurden sie von der schwarzen Bewachung mit Kolben gestoßen und ge- [5] schlagen, ohne daß die begleitenden Offiziere dagegen einschritten. Ebenso rücksichtslos ging man gegen die im Zuge mitmarschierenden Frauen und Kinder vor, die durch die körperlichen und seelischen Aufregungen der letzten Tage ganz besonders geschwächt waren. Die Zustände auf dem Dampfer spotteten jeder Beschreibung. Die Bewachung war äußerst streng und roh. Die Schwarzen schlugen bei jeder Gelegenheit auf die Wehrlosen in der rücksichtslosesten Weise ein. Diejenigen Deutschen in Duala, die man zu den Transportschiffen nicht mit abgeführt hatte, verblieben auch in den nächsten Tagen unter schwarzer Bewachung im Garten des Regierungskrankenhauses eingesperrt. Entgegen der Zusicherung, am nächsten Tage in ihre Häuser zurückkehren zu können, hielt man sie weitere zwei Tage und Nächte im oberen Stock des Hauses als Kriegsgefangene zurück. Die Räume reichten für die große Zahl der Gefangenen, die bis 200 Personen betrug, nicht aus. Teils in den kleinen Krankenzimmern, teils auf der offenen Veranda lagen friedliche, am Kampfe unbeteiligte, ihres Eigentums beraubte, wehrlose Männer, Frauen, junge Mädchen und Kinder auf dem Fußboden in der Tropensonne eng durcheinander - ohne Moskitonetze, zum Teil ohne Decken, ohne die Kleidung wechseln zu können. Irgendeine Möglichkeit zur Körperreinigung war nicht vorhanden. Schwarze Soldaten mit aufgepflanztem Gewehr, die auf den Treppen und vor den Türen des Krankenhauses standen, ließen niemanden aus den Räumen des Hauses ins Freie treten. Dieses furchtbare Verbot sowie das Versagen der Wasserspülung auf den Aborten führte zu unbeschreiblichen und unerträglichen hygienischen Verhältnissen. Während zweier Tage wurde den Gefangenen weder Essen noch Trinken gereicht; die schwarzen Diener, die ihren deutschen Dienstherrn etwas Verpflegung zutragen wollten, wurden von den Soldaten mit Gewehrkolben zurückgewiesen. Als schließlich etwas Nahrung gereicht wurde, bestand diese nur in hartem Schiffszwieback. Dadurch daß man die weiße Bevölkerung gewaltsam von ihrem Hab und Gut weggetrieben hatte, war sämtliches Privateigentum schutzlos preisgegeben. Zusammen mit den Duala-Eingeborenen haben die eingedrungenen englischen und französischen Streitkräfte in den letzten Septembertagen in grauenhaftester Weise geplündert. Mit der Ausraubung der Faktoreien und Wohnhäuser begann man gleich nach Landung der Truppe. Nicht nur Soldaten, sondern auch englische und französische Offiziere haben sich in reichem Maße die Sachen aus den Privathäusern geholt; besonders haben die französischen Senegalesen geplündert, die sich mit den Dualas verbrüderten und gemeinsam über das Privateigentum herfielen; sie ließen vielfach nur die leeren Räume zurück. Sinnlos schossen hierbei französische Soldaten in das Dorf hinein und verletzten harmlose Eingeborene, Frauen und Kinder. Mehr denn 10 Schwerverletzte von ihnen kamen in den nächsten Tagen in die Behandlung des Regierungsarztes Dr. med. Waldow, der nach der von [6] den Engländern bewirkten Auflösung des Lazarettes trotz seines energischen Protestes und des Hinweises auf die Bestimmungen der Genfer Konvention mit noch zwei Ärzten, zwei Sanitätsgehilfen, sechs Schwestern und anderen Europäern, welche sich in den Dienst der freiwilligen Krankenpflege gestellt hatten, in das Gefängnis abgeführt wurde und hier durch farbige Soldaten unter strenge Bewachung kam. Man verlangte von ihnen Eide, daß sie nicht nach Kamerun zurückkehren, nicht mit Massen gegen die Engländer kämpfen und keine Anstellung im Dienste der den Engländern feindlichen Mächte während des Krieges annehmen würden. Diese Eide wurden erzwungen, da der rücksichtslose Gegner mit der Abführung in die weitere Gefangenschaft drohte. Sie wurden denn auch nicht entsprechend den Regeln der Genfer Konvention zu den deutschen Streitkräften, die sich in das Innere zurückgezogen hatten, zurückgeführt sondern später auf der spanischen Insel Fernando Po abgesetzt und mußten auf eigene Kosten die Rückreise in die Heimat antreten. Englische Offiziere haben sich in dem nur wenige Minuten vom englischen Hauptquartier entfernten Faktoreigebände der Baseler Missionshandlungsgesellschaft in Bonanjo silberne Zigaretten-Etuis und ähnliche Sachen angeeignet, ganz abgesehen von Wäsche und anderen Stücken, mit denen sie sich aus der gleichen Faktorei versehen hatten. Ebendaselbst haben englische Offiziere Kisten von Deutschen, die der Missionshandlungsgesellschaft zur Aufbewahrung übergeben waren, erbrochen, erbrechen lassen und daraus gestohlen. Auf der Brücke der Mittellandbahn erbrachen Dualaleute gewaltsam die Gebäude und schleppten alles Tragbare weg. Einem Deutschen, der einen Haufen Plünderer von Duala mit Erfolg abwehrte, erklärten sie, die Engländer hätten ihnen die Erlaubnis zum Plündern gegeben. Demselben Deutschen gegenüber bezeichnete ein einfacher englischer Soldat das ganze Verhalten als eine Schmach für die Weißen und sagte, wenn er gedurft hätte, hätte er gern in diese plündernden Kerle hineingeschossen. Als am 29. September 1914 Frau Dammköhler ihre Wohnung, aus der man sie am vorhergehenden Tage weggeschleppt hatte, wieder betreten durfte, fand sie die Türen gewaltsam geöffnet und die Fenster eingeschlagen. Aus der Wohnung waren von einem Tage zum anderen Stühle, Küchengeräte, Kleider, Stiefel, Wäsche und aller sonstige Vorrat im Werte von etwa 3000 M. verschwunden. Und wie die Gegner in Duala gewüstet haben, so taten sie dasselbe in allen anderen Gebieten der Kolonie, wohin sie allmählich von allen Seiten her eindrangen. Mitte November 1914 zogen Engländer mit Tausenden von schwarzen Soldaten, Trägern und zahlreichen Kanonen in dem hoch am Kamerunberge gelegenen Buea ein. Dorthin hatte der Gouverneur etwa 80 Frauen, 30 Kinder und eine Anzahl am Kampfe nicht beteiligter Männer verbringen lassen. Beim Einrücken des Feindes trieb man die meisten Bewohner sofort aus ihren Wohnräumen heraus. [7] Zwei Oberbeamte, die ihr Wohnhaus englischen Offizieren hatten überlassen müssen, ließen ihre Koffer verschlossen in der Obhut der Offiziere zurück. Beim Abzug waren diese erbrochen und die darin aufbewahrten europäischen Winterkleider geraubt, das Haus vollkommen verwüstet, die Fenster mit Rahmen und Wellblech gestohlen, die Lederbezüge der Möbel aufgeschnitten und die Bücher der Bibliothek zerstreut. Eine besonders rücksichtslose Behandlung erfuhr die Niederlassung der evangelischen Missionsgesellschaft von Basel. Ihr Vorsitzender hatte um die Erlaubnis gebeten, auf der Station bleiben zu dürfen, und hatte die Unterrichtsräume und Schülerschlafsäle für 200 schwarze Soldaten zur Verfügung gestellt. Der Inhalt dieser Räume wurde von den Soldaten hinausgeworfen, zerhackt und als Brennholz benutzt. Auf seine Bitte um Schonung der Sachen antworteten die englischen Offiziere, man sollte sich zufrieden geben, daß die Engländer gekommen wären; wären die Franzosen da, säße die Mission jetzt oben auf dem Kamerunberg und hätte kein Dach über sich. Bei einer anderen Gelegenheit gab ein anderer Offizier zur Antwort, hier sei jetzt eine englische Stadt, außerdem würde ja die Mission in den nächsten Tagen weggeführt. Der englische Proviantmeister erbarmte sich sofort der Viehherde der Mission und nahm 19 Stück weg. Obgleich diese zur Milchgewinnung für die Kinder in Buea unentbehrlich war und die Engländer bereits durch die Beschlagnahme der großen Herde im Gouvernement Überfluß an Fleisch, Milch und Butter hatten, gelang es nur schwer, wenigstens eine Milchkuh zu retten. Auch die Eingeborenen klagten über die Räubereien der englischen Truppen. Ende November 1914 wurden sämtliche Bewohner der Stadt kriegsgefangen weggeführt, zunächst nach Viktoria und von dort zu Schiff nach Duala; nur die notwendigsten Kleider und Wäschestücke durften sie mitnehmen. Frauen, darunter solche in schwangerem Zustande und mit Säuglingen, marschierten unter Bewachung von schwarzen Soldaten eine Stunde in der glühenden Tropenhitze nach der Bahnstation Soppo, von wo sie die Pflanzungsbahn nach Viktoria benutzten. Ihre Bitte, am kühlen Morgen reisen zu dürfen, wurde abschlägig beschieden. In Schweiß gebadet, erschöpft und vom Durst gequält kamen die Gefangenen gegen Mittag in Viktoria an. Es wurde ihnen nicht gestattet, die von dem deutschen Lazarett bereitgestellten Erfrischungen zu nehmen. Die Jungen, welche die Erfrischungen herbeibrachten, wurden durch Schläge von den schwarzen Soldaten weggetrieben. Auf dem französischen Dampfer erhielten sie etwas Hering und verdorbenes Schiffsbrot. Der schwangeren Frau des Kaufmanns Lüttke, Leiter der Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft Viktoria, die sich an einen englischen Offizier mit der Bitte wandte, einen ihr gehörigen Koffer aus dem Schiffe herausholen zu lassen, antwortete dieser, "es sei richtiger, alle deutschen Frauen auf eine Insel zu schleppen, damit der deutsche Kaiser keine Soldaten mehr hätte; Frauen in anderen Umständen sollte man einfach hängen." [8] Im Gebiete an der Nordbahn baten die Missionare, ihre dortige Arbeit fortsetzen zu dürfen. Sie wurden aber gezwungen, noch in später Nacht in das etwa eine Stunde entfernte Lager zu marschieren. Am anderen Morgen verbot ihnen der Kommandant die Rückkehr nach ihrer Station und ließ sie als Kriegsgefangene der gegen die Deutschen in Ykongsamba marschierenden englischen Truppe folgen. Der Marsch war sehr beschwerlich, da die Missionare darauf nicht vorbereitet waren und keinen richtigen Schutz gegen die Tropensonne hatten, auch nicht genügend Nahrung erhielten. Am 30. Oktober 1914 ließ ein englischer Offizier den Leiter der Missionsstation Mangamba, Missionar Gutbrod, zu sich rufen. Beim Eintreffen wurde er vom Offizier zum Kriegsgefangenen erklärt und nach Duala geschleppt, ohne auf die Station zurückkehren zu dürfen. Der Leiter der Baseler Mission im Ossidingebezirk, Missionar Stolz, wurde am 3. Januar 1915 mit seiner Frau kriegsgefangen weggeführt; den größten Teil ihrer Habe mußten sie in ihrer Wohnung zurücklassen. Ihre beiden Pferde nahm ein Engländer ohne Bezahlung und ohne Aushändigung einer Bescheinigung an sich. Nicht einmal das Eigentum der Kultusgemeinschaften wurde geschont. So wurden in der Kirche der Pallotiner-Mission die Tabernakeltüren und die Altartische zerschlagen, Marmorstatuen zerbrochen und seidene Tücher zerschnitten. Die Oberin wurde von einem farbigen Soldaten in Gegenwart eines weißen Vorgesetzten in der rohesten Weise am Schleier gerissen und mit dem Messer bedroht. Den Frauen wurden die Eheringe gewaltsam von den Fingern gerissen, dann wurden sie in ein Zimmer gemeinsam eingesperrt, von dem aus sie zusehen mußten, wie ihnen ihr Hab und Gut restlos geplündert wurde. In Südkamerun wurden die deutschen Kaufleute Lehning und Arms Anfang März 1915 von englischen Soldaten, die nach ihnen ausgeschickt waren, hinterlistig überfallen, gebunden und dann in tierischer Weise mit Messern, Speeren und Schüssen zu Tode gemartert. Die Leichen wurden ihrer Kleider, Papiere, des Geldes und der Effekten beraubt und, nachdem ihnen von einem englischen Soldaten die linke Hand und ein Ohr abgehauen war, an Ort und Stelle liegengelassen. Die abgehauenen Körperteile samt den geraubten Sachen nahmen die englischen Soldaten mit und brachten sie als Beweisstücke für ihre Tat ihren Vorgesetzten. Im Laufe der Monate hatten auf diese Weise die englisch-französischen Streitkräfte "unter genauester Beachtung der Gebräuche des internationalen Kriegsrechts" in heldenhaftem Kampfe die ganze Kolonie Kamerun erobert. Mordend und sengend waren sie von Farm zu Farm gezogen, plündernd hatten sie alle Deutschen nach Duala in ein sogenanntes Sammellager und auf die im Hafen liegenden Schiffe zusammengetrieben. Die Zustände hier waren unbeschreibbar. Viele Farmer hatten nur noch das bei sich, was sie auf dem Leibe trugen. So- [9] weit sie Bargeld besaßen, wurde es ihnen bis auf 100 M. abgenommen teils gegen Bescheinigung, teils ohne solche. Geradezu unerträglich war die Moskitoplage auf dem im Hafen liegenden Dampfer "Hans Wörmann", wo eine Anzahl Männer und Frauen wochenlang trotz täglicher Bitten ohne Moskitonetze schmachten mußten. Ungesundes, ungekochtes Wasser wurde gereicht, minderwertiges, zum Teil faules Fleisch und Tee vorgesetzt. Sowohl von seiten des weißen wie des schwarzen Aufsichtspersonal wurden sie roh und willkürlich behandelt, hauptsächlich aber von den schwarzen Soldaten mit Kolben geschlagen. Direkt widerlich war der Aufenthalt auf den Dampfern, auf denen sie, von ihrer neuen deutschen Heimat vertrieben, nach Europa geschafft wurden. Eng zusammengepfercht in überfüllten Räumen ohne Licht und Luft, schaffte man die Kameruner bei mangelhafter Ernährung, gesundheitsschädlichen Abortverhältnissen, rückständigen Waschgelegenheiten von Kolonie zu Kolonie nach dem englischen Festland, wo man sie dann internierte.

Die letzten Stunden in Togo Zu derselben Zeit, als in Berlin die Mobilmachung bekannt wurde, hatte auch die deutsche Funkenstation in Kamina der Kolonie Togo die Nachricht von dem ausgebrochenen Kriege übermittelt. Der stellvertretende Gouverneur hatte sofort beim englischen Gouverneur der Goldküste wie dem französischen Nachbar in Dahomey darauf hingewiesen, daß gemäß dem Haager Abkommen die Kolonien im Kriege neutral bleiben müßten. Es unterlag keinem Zweifel, daß die Antwort gegenteilig ausfallen würde, lag doch den Engländern viel zu viel daran, in ihrer Habgier die deutschen Kolonien wegzunehmen, noch dazu, wo sie wußten, daß das wehrlose Togo so billig zu haben sei. Sie waren genau orientiert, daß die Kolonie nur etwa 400 Mann schwarze Truppen ins Feld stellen konnte mit etwa vier Maschinengewehren und einem Modell 71 nebst mangelhafter Munition. Am 2. August berief der Gouverneur etwa 200 Deutsche und die 400 Mann. Inzwischen war von Nauen der Befehl eingelaufen, lediglich die Funkenstation Kamina zu schützen. Am 6. August überbrachten zwei englische Parlamentäre von der Küste die Aufforderung, Togo zu übergeben. Der Gouverneur ließ darauf alle wehrfähigen Männer, mit Ausnahme der Verheirateten, welche zum Schutze von Frau und Kind in Lome zurückbleiben sollten, am 8. August morgens in zwei Eisenbahnzügen in das Innere des Landes befördern. Zurück blieben etwa 20 deutsche Kaufleute mit ihren Frauen, sowie zwei Regierungsbeamte zur Fortführung der Geschäfte. Am 9. August 1914 erschien vor Lome der englische Frachtdampfer "Obuasi". Auf die Frage, was die Anwesenheit dieses Schiffes bedeute, wurde erklärt, daß alle Deutschen um 4 Uhr an Bord des Schiffes sein müßten. Um 6 Uhr erfolgte [10] ihr Abtransport mit unbekanntem Reiseziel unter Bewachung von schwarzen Soldaten; Hab und Gut mußte zurückgelassen werden. Gleich am ersten Abend begann die Plünderung der Stadt. Englische und farbige Soldaten mit zahllosem Gesindel brachen in die Wohnungen ein und schleppten weg, was wegzuschleppen war. Hervorragenden Anteil hieran nahm die tüchtige Vorsteherin vom englischen Roten Kreuz, die Ehefrau des Basekommandanten Bellingden, die aus den herrenlosen Faktoreien kistenweise das Privateigentum der deutschen Kolonisten zusammentrug und als Andenken mit sich nahm. Der Gouverneur war inzwischen mit seinen Leuten in Kamina angelangt und begann sofort die Station zur Verteidigung einzurichten. Dem Verteidiger war von vornherein klar, daß angesichts der ungeheuren Übermacht an einen längeren Widerstand nicht zu denken war, zumal ja die schwarze Polizeitruppe in den darauffolgenden Gefechten zum größten Teil verschwunden war. Trotzdem schlug man sich wacker mit der Übermacht herum. Schweren Herzens entschloß sich das kleine Häuflein deutscher Helden, in der Nacht vom 24. zum 25. August 1914 die große Telefunkenstation Kamina, die letzte Verbindung mit der teuren Heimat, zu vernichten, alle Apparate zu zerstören, um sie für den Feind unbrauchbar zu machen. Da jeder weitere Kampf aussichtslos erschien, so ergaben sich am 27. August 1914 170 deutsche Helden dem Gegner auf Gnade und Ungnade. Im weiten Halbkreis wurden sie in Kamina von den feindlichen Truppen umstellt, während der stellvertretende Gouverneur, Geheimrat von Döhring, mit dem englischen Oberbefehlshaber noch einmal verhandelte. Dieser sicherte dem kleinen Häuflein ehrenvolle Behandlung zu. Am 28. August 1914 mußten alle - auch die Frauen - auf dem Bahnhof Atakpame, wohin sie nach der Übergabe unter schwarzer Bewachung geschafft waren, in englischer Sprache das Ehrenwort abgeben. Man brachte sie in den Wohnhäusern und Läden der Faktoreien im Orte unter. Bis nachmittags 4 Uhr war ein gewisser Herr Schmidt mit noch einem anderen Kaufmann in der Proviantausgabe in Kamina zurückgeblieben und war so Zeuge der wüstesten Plündereien seitens der Eingeborenen und der französischen Senegalsoldaten. Sofort nach der Übergabe bemächtigten sich diese aller Pferde, Motorräder, Fahrräder und selbst der Porzellangeschirre; die schwarzen Soldaten fielen über die Liköre und anderen geistigen Getränke her. Die Engländer setzten sich vor die Proviantausgabe, aßen und tranken, bis sie nicht mehr konnten. In Atakpame wurde ein Teil der Offiziere zu je 8 - 10 Herren in ein Zimmer eingesperrt und von den schwarzen Soldaten bewacht. Schmidt erhielt, da er der einzige war, der selbst noch nicht eingesperrt war, den Befehl, sofort nach Kamina zurückzukehren, um dem englischen Kommandanten dies erste Beispiel der zugesicherten ehrenvollen Behandlung zu unterbreiten. Er hatte nur zum Teil Erfolg; dagegen brachte man einen Bezirksamtmann und schon älteren Afrikaner [11] unter gesuchten Gründen in schwere Gefängnishaft. Vor Scham hätten die Deutschen in die Erde kriechen können ob der Behandlung, die ihnen hier in Gegenwart der Eingeborenen zuteil wurde. Sie waren deshalb froh, als am 29. und 30. August ihr Abtransport nach Lome angeordnet wurde. Bis auf kurze Strecken, die sie laufen mußten, war die ganze Strecke vom Feind wieder fahrbar gemacht; an den zerstörten Brücken wurde jedesmal umgestiegen. Während der ganzen Reisetage reichte man ihnen nur etwas Brot. In Lome wurde der Transport gleich nach dem Brückenkopf gebracht und auf dem englischen Dampfer "Obuasi" interniert. Etwa 20 Tage blieb der Dampfer auf der Reede von Lome liegen. Am 19. September wurde bekannt, daß die Internierten in französische Gefangenschaft nach Dahomey übergeführt würden. Schweren Herzens schieden alle Deutschen von der kleinen Kolonie, die ihnen eine zweite Heimat geworden war, um nunmehr Stunden erbärmlichster Behandlung in der Hand roher Franzosen durchzumachen.

In Französisch-Dahomey Während England die in seiner Behandlung befindlichen Deutschen unter schlechtester Verpflegung und Unterbringung, unter harter, oft roher und schmachvoller Behandlung leiden ließ und sie insgesamt aus Afrika wegführte und in Europa internierte, ließ sich Frankreich von England eine Anzahl deutscher Zivilgefangener aus Kamerun und Togo ausliefern und verschleppte die unglücklichen Leute, etwa 400 an der Zahl, in die ungesündeste Kolonie Westafrikas, nach Dahomey. Hier wurden sie an Plätzen, die wegen Malaria, Dysenterie und Gelbfieber schon immer verrufen waren, bei ungenügender Unterkunft, schlechtester Verpflegung, dürftigster Bekleidung in schwerem Frondienst unter Aufsicht von brutalen Schwarzen den Einwirkungen des Tropenklimas schonungslos ausgesetzt. Unmenschliche Mißhandlungen in Form von Prügel-, Gefängnis- und Folterstrafen wurden an ihnen verübt. Erschütternde Kunde hiervon geben die Berichte dieser verschleppten Deutschen. Allen Kolonialmächten ist zur Genüge bekannt, daß die weiße Rasse in den Tropen nur unter günstigen Bedingungen leben und gesund bleiben kann und keine schwere körperliche Arbeit zu leisten vermag. Daher war eine Verschleppung ins Innere der Tropen Afrikas an sich schon eine Gesundheitsgefährdung. Wenn Frankreich aber die Kolonie Dahomey, die wegen ihrer schlechten Gesundheitsverhältnisse berüchtigt ist, für die Internierung bestimmt hatte, so läßt dieses Vorgehen nur den einen Schluß zu, daß das Deutschtum an der Westküste Afrikas mit allen erdenkbaren Mitteln ausgerottet und die deutschen Pioniere selbst getötet werden sollten. In welcher Weise die französische Regierung dieses Ziel erreichen wollte, mag aus den folgenden Zeilen hervorgehen. Am 18. September 1915 wurden die ersten 180 deutschen Männer [12] aus Togo in Cotonou, das im Flaggenschmuck prangte, mit etwa dreizehn deutschen Frauen, die es vorgezogen hatten, ihren Männern in die Gefangenschaft zu folgen, ausgeschifft und unter dem Höhnen und Drohen der zahlreich versammelten weißen und schwarzen französischen Bevölkerung in Wellblechschuppen untergebracht. Als erste wurden die Frauen ausgebootet. Sie mußten ihr Handgepäck selbst tragen und wurden ins Krankenhaus abgeführt. Ihnen folgten in langem Zuge durch eine gaffende und grinsende Menge unter Bewachung von Senegalesen mit Bajonett die Männer. Auf den Protest hin, daß doch vereinbart sei, daß die Familien zusammenbleiben sollten, wurde erklärt, daß sie sich abends wiedersehen könnten. Die Wellblechschuppen lagen direkt der Landungsbrücke gegenüber und waren von einem Stachelzaun umgeben. Sämtliche sechs anderen Eingänge waren verschlossen und außerdem zugenagelt. Vor der Tür standen zwei Senegalesen mit aufgepflanztem Seitengewehr Posten, welche die Männer sofort in ihren dumpfen Raum zurückjagten, wenn sie unter die Tür traten, um etwas frische Luft zu schöpfen. Zunächst mußten sie auf dem blanken Steinboden sitzen, nach einiger Zeit bekamen je zwei zusammen eine Eingeborenenstrohmatte, dann erhielt ein jeder einen Emailleteller, einen Emaillebecher und einen Blechlöffel. Messer und Gabel wurden nicht gereicht. Gegen ein Uhr wurde das Essen in zwei großen eisernen Töpfen mit drei Füßen bereitgestellt. In einem Topf waren Fleischscheiben, in dem anderen gekochter Jams. Ein jeder mußte sich das Fleisch mit der Hand herausholen und aus der Hand essen. Vor diesem Loch von Aufenthaltsraum trieb sich andauernd eine Menge von schwarzen Franzosen herum. Es wurde als ganz besonders empörend von den Gefangenen empfunden, daß nicht wenigstens die schwarze Bevölkerung ferngehalten wurde. Aber das war gerade beabsichtigt, um den Eingeborenen zu zeigen, daß die Franzosen die Deutschen aus Togo gefangen hatten. In einen gegenüberliegenden Schuppen, in dem auch das Gepäck untergebracht war, wurden die deutschen Mannschaften einquartiert. Der Gepäckraum war durch einen Lattenverschlag von dem Gefangenraum getrennt. In dem letzteren standen an dem Verschlag einige Petroleumdosen, welche den Abort darstellen sollten, die aber nicht rechtzeitig geleert wurden, sodaß im Gepäckraum allmählich eine Überschwemmung entstand. Niemand durfte ja den Schuppen verlassen. Es ist nicht zu schildern, wie das Gepäck aussah. Um 7 Uhr wurde wiederum in Töpfen für Eingeborene den Gefangenen Essen gereicht. Es war vollkommen ungenügend und schlecht. Da die Gefangenen noch nicht einmal Decken hatten, wie sie jeder Senegalese empfängt, froren sie in der Nacht ganz mörderisch; außerdem ließen sie die Moskitos, Sandflöhe und Ameisen nicht zur Ruhe kommen. Am nächsten Morgen gab es trotz Bitten noch nicht einmal Wasser zum Waschen. Um 9 Uhr wurden die Gefangenen - immer unter [13] Senegalesenbewachung - in den Gepäckraum geführt. Aus dem Berge von Koffern mußte jeder seine Sachen selbst heraussuchen, und, da jeder nur einen Koffer mit dem Allernotwendigsten mitnehmen durfte, in dem obengeschilderten Raume umpacken. Hier wurde plötzlich bekannt, daß nunmehr auch die verheirateten Männer von ihren Frauen getrennt und in das Innere des Landes verschleppt würden, obwohl am Tage zuvor der französische Major Maroix nochmals versprochen hatte, daß die Familien zusammensein dürften. Um 10 Uhr wurden die Verheirateten von Senegalesen mit Bajonetten in die Mitte genommen und zu ihren Frauen in das Spital geführt. Diese waren in einem großen, nicht verschließbaren Saale untergebracht, in dem sich auch während des Ankleidens die schwarzen Heilgehilfen immer herumtrieben. Die dreizehn Frauen hatten ein einziges Waschbecken; auch ihnen fehlte es an Wasser. Sie hatten einen schriftlichen Antrag eingereicht, in dem sie baten, daß sie entweder mit ihren Männern ins Innere verschickt oder die Männer mit ihnen nach Porto Novo gebracht werden möchten. Am 21. September wurden die Männer früh um 5 Uhr durch ein Trompetensignal geweckt. Der Zug, der die Deutschen ins Innere des Landes bringen sollte, hielt bereits vor dem Gefängnis. Die unglücklichen Gefangenen wurden in den Wagen eng zusammengepfercht. Essen wurde in eisernen Töpfen mitgenommen. Auf der ganzen Reise durften sie die Wagen nicht verlassen, obwohl auf allen Haltestellen gehalten wurde, wohl in der Absicht, den weit und breit herbeigeeilten Eingeborenen die Besiegten vorzuführen. In den größeren Ortschaften, wo Europäer wohnten, hatten die Bahnhöfe und die Häuser geflaggt. In Abomey-Bohikou fand ein längerer Aufenthalt statt. Es wurden ungeputzte Emailleteller und Blechlöffel ausgeteilt. Ein jeder mußte sich dann Essen aus den Töpfen holen, die unverdeckt, also allem Staub und Ruß ausgesetzt, in dem offenen Gepäckwagen standen. Messer und Gabel gab es auch hier wieder nicht. Um 5¾ Uhr war der Endpunkt der Bahn erreicht. Die Mannschaften mußten in den Eisenbahnwagen verbleiben. Die Offiziere und Oberbeamten kamen in einen großen mit Wellblech abgedeckten Eisenbahnschuppen. Zunächst hieß es, am nächsten Tage solle schon der Marsch ins Innere angetreten werden; eine andere Ansicht ging dahin, es solle beim Versuch bleiben, da selbst die französischen Offiziere den Gewaltmarsch für verkehrt hielten und nicht glaubten, daß die Deutschen ihn aushalten könnten. Nach all den Anstrengungen und Entbehrungen der letzten Zeit hielten sich die meisten Gefangenen selbst für unfähig, einen Marsch von 480 Kilometern in den Tropen durchzuführen, wobei noch besonders zu bedenken war, daß manche schon damals Mangel an Kleidung und Schuhwerk hatten und sich nichts Neues kaufen konnten. So wandte sich denn der älteste anwesende Offizier, Hauptmann von Hirschfeld, nochmals an den Hauptmann Castain mit der Bitte, von dem Plane Abstand zu nehmen. Es konnte aber lediglich erreicht werden, daß die mit- [14] verschleppten verheirateten Männer zur Küste zurückgeschafft wurden. Der französische Hauptmann drahtete ein zweites Mal nach Dakar, man möge doch die Gefangenen in Savé, dem Endpunkt der Bahn, unterbringen. Ein Telegramm vom Generalgouverneur von Dakar lief ein, wonach der befohlene Hinaufmarsch nach dem Niger "unter allen Umständen" zu erfolgen habe, koste es, was es wolle. Kein einziger Offizier dürfe zurückbleiben. Auf eigenen Wunsch ließ sich daraufhin der französische Transportführer ablösen, weil er angab, daß dergleichen Sklaventransporte wie der dieser unglücklichen Menschen seiner unwürdig wären. Am 22. September wurde offiziell mitgeteilt, daß am nächsten Morgen, früh um 5½ Uhr, zunächst 14 Herren der ersten und 60 Mann der zweiten Abteilung abmarschieren würden. Das Gepäck würde mit Auto vorausgefahren, ein jeder könne im ganzen 30 Kilogramm Gepäck und eine Bettlast mitnehmen. Täglich mußten Strecken von 20 bis 35 Kilometern in der Hitze von 30 bis 50 Grad, die in der Sonne auf 80 Grad stieg, zurückgelegt werden. Trotzdem die Märsche nachts um 2 Uhr begannen, war die Tageshitze nicht zu vermeiden, da die Sonne schon um 8 Uhr schien und die Kranken sich nur langsam vorwärtsschleppen konnten. Haussandalen aus hartem, ungegerbtem Leder, die man als Ersatz für das mangelnde Schuhzeug zu nehmen versuchte, scheuerten die Füße wund; viele mußten auf dem glühenden Erdboden barfuß laufen; mit nüchternem Magen wurde der Marsch angetreten und bis in den Mittag hinein fortgesetzt. Lange Durststrecken waren ohne Unterbrechung zu überwinden, weil zwischen den einzelnen Rastplätzen keine Dörfer lagen und inzwischen kein Wasser zu haben war; kam irgendwo eine schmutzige Pfütze zu Gesicht, so stillten die Gefangenen ohne Rücksicht auf die gesundheitlichen Gefahren ihren brennenden Durst. Stand in einem Rastdorf Wasser bereit, so war es regelmäßig schmutzig und übelriechend. Auch auf dieses stürzten sich die Gefangenen; selbst erfahrene Afrikaner vergaßen unter dem furchtbaren Durstgefühl alle hygienischen Bedenken. Das tägliche Essen, welches von unsauberen Negern am Rastplatz zusammengekocht und meist nur halbgar und mit Ungeziefer durchsetzt war, genügte in keiner Weise. Bereits am ersten Abend, gegen 6½ Uhr, brachte ein Auto drei von den morgens abmarschierten Deutschen in entsetzlichstem Zustande wieder nach Savé zurück. Nach neun Kilometern Marsch hatte der erste bereits schlapp gemacht, bei 17 Kilometern kamen viele nicht mehr mit, so daß alle zehn Minuten haltgemacht werden mußte, damit sich die Zurückbleibenden nachschleppen konnten. Sehr viele von ihnen waren schon nach kurzer Zeit fußkrank geworden. Die grauenhaften Anstrengungen und Entbehrungen bewirkten einen raschen Verfall der Gefangenen; sie verloren bis zu 60 Pfund an Körpergewicht. Die Zahl der an Malariafieber und Dysenterie erkrankten oder durch Erschöpfung und Fußwunden marschunfähig gewordenen Leute wuchs bis auf 50 [15] täglich. Ein schwer Schwarzwasser-Kranker wurde entgegen der ärztlichen Anordnung statt nach der de Küste ins Krankenhaus, weiter ins Innere transportiert. Dabei wurde er auf dem Gepäckauto den Sonnenstrahlen schutzlos ausgesetzt, während die farbigen Soldaten es sich in dem geschützten Personenabteil auf Polsterbänken bequem machten. Der leitende französische Arzt Dr. Mazet, der in seiner Hängematte lag, hatte auf die Klagen der Leute nur stets die eine Antwort: "Er muß marschieren." Nachdem in dieser Weise 270 Kilometer zurückgelegt waren, erhob der mitmarschierende deutsche Arzt nochmals energischen Protest gegen den Weitermarsch. Dies hatte zur Folge, daß er die völlig Marschunfähigen und Kranken sowie die, die keine Schuhe mehr hatten, aussondern durfte. Letztere wurden mit dem Gepäckauto bis Kandi befördert, die restlichen Gefangenen mußten in Begleitung des deutschen Arztes zu Fuß dorthin weitermarschieren und legten in 20 Tagen einschließlich sechs Rasttagen 380 Kilometer zurück. Da die Entkräftung der Gefangenen einen Weitermarsch nicht zuließ, wunde nunmehr ein vierzehntägiges Halt gemacht. Nochmals protestierten die deutschen Ärzte gegen jeden Vormarsch. Der Transportführer, ein Kapitän Bosch, erklärte indessen, die Gefangenen ständen außerhalb des Völkerrechts, und befahl am 26. Oktober 1914 den Weitermarsch nach Gaya am Niger. Diesen mußten 60 Gefangene, die noch am ehesten der dort stark herrschenden Dysenterie gewachsen schienen, fortsetzen. Außerdem wurden sämtliche Offiziere dorthin verschickt. Gaya liegt in einer vollkommen unkultivierten Gegend; es ist eine kleine Station mit drei Europäern und einem Dorfe von 500 Eingeborenen. Der Platz ist durch seine Malariafiebergefahr berüchtigt, der Aufenthalt im Freien selbst am Abend infolge der vielen Moskitos direkt lebensgefährlich. Trotzdem ließ die französische Verwaltung den deutschen Gefangenen erst in der letzten Zeit ihres Aufenthalts Moskitonetze aushändigen. Um das Gefangenlager war ein Dornenkral gezogen, innerhalb dessen auf enger Fläche 20 Strohhütten errichtet waren. Sie schützten aber weder vor der Glut der Trockenzeit noch vor den Gewittern der Regenzeit. Es war ein jammervolles Leben, das hier in einer völlig verwilderten Gegend geführt werden mußte. Die Unterkunft war primitiver, als sie die anspruchslosesten Neger gewöhnt sind, die wenigstens in Lehmhütten und in regendichten Grashütten wohnten. Als Lager dienten Strohmatten, die an der Küste mitgegeben waren; sonst war weder ein Bett noch ein Tisch noch ein Stuhl noch eine Waschschüssel vorhanden. Später machten sich die Gefangenen selbst Betten, indem sie von den Soldaten Baumstämme, Zweige und geflochtene Baststricke kauften. Vier kurze Stämme wurden im Rechteck in den Boden geschlagen, sie bildeten die Bettfüße. Alte Konservenbüchsen waren zur Vervollständigung der Einrichtung begehrte Luxusartikel. Von Januar bis März mußte der deutsche Arzt meist [16] barfuß laufen, da er kein Schuhwerk mehr hatte. Neue Kleidungsstücke wurden weder geliefert, noch konnten sie gekauft werden. Ihre Wäsche mußten sich die Gefangenen selbst waschen, ihre Hütten selbst in Ordnung halten, das Geschirr selbst reinigen, selbst kochen. Ein Gesuch um Verbesserung der Verpflegung lehnte der Administrator damit ab, die französische Regierung habe befohlen, die Gefangenen "ohne Milde" zu behandeln. Sehr hart war die schlechte Nachrichtenverbindung mit der Heimat. Erst nach fünf Monaten Gefangenschaft kamen die ersten Briefe. Zeitungen waren verboten. Nur drei- oder viermal hatten die Gefangenen Bruchstücke zu Gesicht bekommen, die gefunden worden waren. Ein besonderes Kapitel bildete die Krankenfürsorge. Infolge der furchtbaren Zustände verbreitete sich die Dysenterie sofort über das ganze Lager. Der Krankenbestand betrug 30 bis 50 täglich. Die Höchstzahl der Kranken 54 von 80, gleich 67,5 Prozent. Die Versorgung mit Medikamenten war äußerst mangelhaft. Am 17. März kam ein französischer Offizier, der Beschwerden entgegennahm. Auf die bescheidene Anfrage, ob sie denn wirklich außerhalb des Völkerrechts ständen, wie der Lagerkommandant Kapitän Bosch gesagt hätte, meinte er, sie würden hier in Gaya wie die Fürsten behandelt. Ähnliche Zustände wie in Gaya herrschten auch im Lager von Kandi. Hier starben bereits in den ersten Wochen nach ihrer Ankunft zwei Gefangene an Schwarzwasserfieber. Eine nur 2½ Quadratmeter große Eingeborenenhütte diente regelmäßig drei bis vier Gefangenen als Wohnung. Selbst nachts herrschte in diesen Hütten eine unerträgliche Hitze. Das Essen war wegen der schlechten und unsauberen Zubereitung nicht bekömmlich; die bestimmungsgemäß zustehenden Mengen wurden nie voll geliefert. Das Fleisch war zumeist verdorben. Die Brunnen in dem Lager waren mit allerlei Krankheitskeimen ständig verseucht. Von Januar 1915 an wurde der Wasserstand in dem Brunnen immer niedriger, schließlich wurden die Brunnen gesperrt. An jeden einzelnen wurde zunächst zwei, dann nur noch ein Liter Gebrauchswasser und etwa ½ Liter Trinkwasser neben etwa einem Liter Getränk aus der Küche abgegeben. Von März an versiegten die Brunnen vollständig, so daß das Wasser auf größere Entfernungen von Eingeborenen herangeschafft werden mußte. Im Gegensatz zu Gaya herrschte in Kandi Arbeitszwang. Auf die Einwendungen der deutschen Ärzte, daß schwere Arbeiten sich in den Tropen für Europäer von selbst verböten, außerdem das ganze Lager aus kranken Leuten bestände, wurden die Gefangenen ganz kurze Zeit hindurch mit etwas leichterer Beschäftigung bedacht, nach der eingetretenen Besserung ihres Gesundheitszustandes aber zu schwerer Arbeit von neuem herangezogen. Anfang Dezember 1914 ging das Lager, das bisher unter Zivilverwaltung gestanden hatte, in militärische Verwaltung über und kam unter den Befehl des Reserveleutnants Gratiani, der die Gefangenen sofort zu den schwersten Arbeiten heranzog. Sie hatten beim Straßenbau tätig zu sein und unter der [17] Aufsicht Schwarzer Steine zu schleppen. Als hiergegen der deutsche Arzt energischen Einspruch erhob, wurde er unter einem krampfhaft gesuchten Vorwande bestraft. Dasselbe Schicksal traf auch den Oberarzt Dr. Schmidt, der während der Strafverbüßung des anderen deutschen Arztes gleichfalls sich über die Behandlung der ihm unterstellten Gefangenen beschwert hatte. Von Tag zu Tag mehrten sich die Arreststrafen. Verbüßt wurde der Arrest in einem kleinen Raume, der eigentlich nur für Farbige bestimmt war. Das Lokal besaß nur eine einzige, kleine Öffnung für Licht- und Luftzutritt. Innen herrschte daher besonders nachts eine erstickende Hitze. Das Blechgefäß für die Bedürfnisse wurde selten geleert, so daß die Arrestanten sich auf den mit ansteckenden Fäkalien durchtränkten Lehmboden legen mußten. Sehr schlecht stand es um die Versorgung des Lagers mit Medikamenten. Natürlich war daher der Gesundheitszustand der Kriegsgefangenen sehr schlecht. Die Zahl der Erkrankungen betrug in der Zeit vom 17. Oktober 1914 bis zum 10. Mai 1915 unter 64 Gefangenen an Malaria 89 Prozent, an Schwarzwasser 12 Prozent, an Dysenterie 60 Prozent, an schweren Darmkatarrhen 45 Prozent. Im Laufe der Monate März, April, Mai 1915 wurden die Gefangenlager Gaya und Kandi allmählich aufgelöst.

Das Lager von Abomey - ein Denkmal französischer Kultur Wenn jemals sich Richter finden werden, die berufen sein sollten, über die Gefangenenbehandlung bei den einzelnen Völkern zu urteilen, so dürfen sie nicht achtlos an dem vorübergehen, was sich fern vom europäischen Kontinent im Herzen von Afrika in dem Todeslager von Abomey bis Mitte 1915 zugetragen hat. Wenn nicht Zeugen da wären, die die unmenschlichen Mißhandlungen in der Form von entehrenden Prügel- und mittelalterlichen Folterstrafen am eigenen Leibe haben erleben müssen und Kunde hiervon nach dem europäischen Festlande gebracht haben, so müßte man annehmen, daß im 20. Jahrhundert dergleichen an Scheußlichkeiten unter zivilisierten Menschen nicht mehr möglich wäre. Am 29. September 1914 hatte sich die französische Regierung 240 Männer der deutschen Bevölkerung von Duala vom englischen Oberbefehl ausbedungen und sie ähnlich den Togo-Deutschen zunächst nach Cotonou und dann mit der Bahn nach der Station Bohikou gebracht, von wo sie in brennender Mittagssonne zu Fuß nach Abomey abtransportiert wurden. Dabei wurden sie zu solcher Eile angetrieben, daß mehrere zusammenbrachen. Der Ort liegt in einem regenreichen, heißen und ungesunden Flachlande, das stark von Malaria und Dysenterie und bei Regenzeit fast alljährlich vom Gelbfieber heimgesucht wird. Das Kriegsgefangenlager befand sich hier in dem Hauptgehöft des ehemaligen Sitzes der Dahomey-Häuptlinge. Dasselbe und die nächste Umgebung waren von schilfartigem Gras völlig überwuchert und die Hütten bis [18] auf ruinenhafte Mauerreste verfallen. Der Lagerkommandant war der Eingeborenenkommissar von Dahomey, Major Berat, der sich wenig um den Betrieb des Lagers kümmerte. Zu seiner Unterstützung erhielt er den Adjutanten Venère, den Sergeanten Castelli, den Gefreiten Gianzelli und eingeborene Soldaten. Die Einrichtung und der Betrieb des Lagers wurde Anfang Dezember 1914 von dem stellvertretenden Gouverneur von Dahomey besichtigt und für gut geheißen. Die Gefangenen waren in Lehmhütten untergebracht, deren Halbdunkel den Aufenthalt von Moskitos und sonstigem Ungeziefer begünstigte. In den Hütten lagen die Gefangenen auf der bloßen Erde so eng aneinander, daß jeder nur einen Platz von ca. 60 Zentimeter Breite zur Verfügung hatte. Als Unterlage diente eine dünne Strohmatte. Das Holz zur Herstellung von Pritschen wurde erst nach langer Zeit zur Verfügung gestellt. Den offenen Abort mußten die Gefangenen vor den Augen der im Hofe tätigen eingeborenen Weiber mit den schwarzen Soldaten und anderen Eingeborenen teilen. Nach Ablauf der ersten 14 Tage, in denen die Gefangenen nur das Lager zu reinigen hatten, begann für sie mit dem Eintreffen des Adjutanten Venère, eines früheren Zuchthausaufsehers in der Verbrecherkolonie Neukaledonien, eine entsetzliche Leidenszeit. Sämtliche Kriegs- und Zivilgefangenen wurden durch ihn ohne Ansehen der Person zu schweren Arbeiten gezwungen. Eine Bezahlung erfolgte dafür nie. Akademiker, Missionare, Pflanzer, Kaufleute, Heizer und Schiffsjungen hatten trotz ihrer verschiedenen Widerstandskraft gleich schwere Arbeiten zu leisten. Im Lager hatten sie meterdicke, steinharte Lehmmauern mit Hacken umzulegen, außerhalb des Lagers Wege zu bauen, Flächen zu ebnen, Eingeborenen-Ackerland und alte Baumplantagen zu roden. Eine harte Arbeit war das Reinigen des Landes vom Dornengestrüpp und Schilfgras für Negerkulturen. Die Gefangenen waren nur mit dem Notdürftigsten bekleidet, deshalb weder gegen die Sonnenstrahlen noch gegen den häufig eintretenden Gewitterregen geschützt. Der mangelhafte Schutz der Füße hatte zur Folge, daß die massenhaft auftretenden Sandflöhe sich unter den Fußnägeln einnisteten und schmerzhafte Schwellungen und Eiterungen hervorriefen. Für fehlende Sachen wurde nie Ersatz geleistet, obwohl die nötigen Vorräte vorhanden waren. Genügendes Wasser zur Befriedigung des nach der Arbeit in tropischer Hitze lebhaften Reinigungsbedürfnisses wurde nicht geliefert. Ebenso ungenügend war die Ernährung. War die Verpflegung schon in den ersten Wochen kärglich, so begann im Dezember 1914, als sie in die Hände des Adjutanten Venère überging, ein regelrechtes Hungernlassen, das bis zum April 1915 anhielt. Die Fleischrationen wurden so klein, daß auf den Mann nur noch wenige Gramm entfielen. Die für zehn Gefangene bestimmten Bohnenportionen reichten für höchstens fünf. Die Lieferung von Brot unterblieb wochenlang; wurde es geliefert, so war es, weil aus verdorbenem Mehl gebacken, ungenießbar. Der [19] Heißhunger trieb die Gefangenen dazu, den Marktweibern die für Europäer gesundheitsschädlichen, zum Teil in Gärung übergegangenen Eingeborenenspeisen abzukaufen und in den Abfallkörben nach Eßwaren zu suchen. Beim Roden der Felder war das Aufrichten des Körpers und das Niedergehen in die Kniebeuge verboten. Auch nur vorübergehendes Ausruhen ober Abtrocknen des Schweißes war nicht gestattet. Ununterbrochen mußten die Gefangenen unter äußerster Kraftanstrengung in gebückter Stellung arbeiten. Was es für kranke und heruntergekommene Europäer heißt, im schwülen Tropenklima Schilfgras mit den Händen auszuroden, läßt sich nur durch das Beispiel klarmachen, wonach selbst die kräftigsten Eingeborenen in dem ihnen heimischen Klima das Roden von Schilfgras als eine der schwersten Arbeiten empfinden, obwohl ihnen hierzu die üblichen Rodewerkzeuge, Spaten und Spitzhacken, zur Verfügung stehen. So mußten, um die Eingeborenen überhaupt zu dieser für die Vernichtung der Schlafkrankheitsfliege notwendigen Arbeit anhalten zu können, von den Ärzten der Schlafkrankheitsbekämpfung in Deutsch-Ost-Afrika besondere Werkzeuge eigens zu diesem Zwecke ersonnen werden. Diese Härten wurden durch die brutale, unbarmherzige Aufsicht der mit Gewehr und Holzkeulen bewaffneten schwarzen Soldaten vermehrt. Ihre Rohheiten wurden indessen noch übertroffen durch die Grausamkeiten des weißen Aufsichtspersonals, vor allen Dingen des Adjutanten Venère. Bei dem geringsten begründeten oder unbegründeten Anlaß wurden die Gefangenen bestraft, gequält und gepeinigt. Die Arreststrafe wurde dadurch verschärft, daß die Bestraften zu besonders schweren und ekelerregenden Arbeiten gezwungen und auf schmale Kost gesetzt wurden. So mußten sie die Ausleerungen von Dysenteriekranken mit bloßen Händen aus dem Eimer nehmen. Venère schlug die Gefangenen aus Laune mit seinem Ochsenziemer über Gesicht und Kopf, über ihren nur mit einem zerfetzten Hemd bekleideten Rücken, über ihre bloßen Arme und Füße. Einmal ließ er eine Anzahl Deutscher mit vorgehaltenem Revolver niederknien und sagte zu den schwarzen Soldaten: "Diese Deutschen wollten euch unterjochen, aber jetzt sind sie eure Sklaven und müssen vor euch knien." Ein Kameruner wurde von ihm und einigen Negern gebunden, in einer Einzelzelle zu Boden geworfen und mit Fäusten, Fußtritten und Knüppeln so lange bearbeitet, bis er bewußtlos liegen blieb. Einem Beamten aus Togo war ein Ausweis ausgestellt, daß er sich wegen hochgradiger, entzündlicher Schwellung des Auges sofort bei seiner Ankunft im Lager in ärztliche Behandlung begeben müsse. Als er diesen Ausweis Venère übergab, erhielt er einen Schlag mit dem Ochsenziemer über das verbundene Auge und 14 Tage Gefängnis. Auf seine Beschwerde hin kam er unter besonders strenger und übelwollender Bewachung zu der Abteilung, die die schwersten Arbeiten zu verrichten hatte. Als neue Kriegsgefangene aus Kamerun eingetroffen waren, ließ sie Venère am Eingange des Lagers unter [20] Bedrohung mit seiner Mehrladepistole von schwarzen Soldaten umstellen und niederknieen, indem er rief: "Seht ihr, so behandeln wir die Deutschen!" Sehr bezeichnend ist der Empfang des Oberarztes Dr. Rudolf Simon. Als dieser am Ende der Feldbahn angekommen war, von wo noch etwa 800 Meter bis zum Lager zurückzulegen waren, kam ein Trupp Deutscher unter Bedeckung schwarzer Soldaten, um sein Gepäck abzuholen. Als der Arzt anfangs zögerte, dasselbe selbst zu tragen, schrie ihn der Schwarze an: "Was, du Cochon, du willst nicht tun, was ich sage?" Der Deutsche erwiderte ruhig, er sei Offizier, und bekam als Antwort: "Was willst du sein, du deutsche Sau!" Dabei ging der Schwarze mit dem Kolben auf ihn zu. Die umherstehenden Deutschen rieten dem Arzt, den Soldaten nicht noch zu reizen. Im Lager angekommen, beschwerte er sich bei dem Lagerkommandanten Leutnant Bernard. Dieser fuhr ihn an mit den Worten: "Was wollen Sie? Wenn die Deutschen ihre Gefangenen nicht so schlecht behandelten, würden wir Sie auch besser behandeln." Er mache ihn von vornherein darauf aufmerksam, daß alle Beschwerden unzulässig und ganz umsonst seien; er könne gerade so gegen die Wand sprechen, im übrigen würde er bestraft, wenn er wage, sich noch einmal zu beschweren. Eines Tages ließ der Sergeant Castelli einen jungen Matrosen der Wörmann-Linie von der Arbeit weg ins Gefängnis abführen, weil dieser angeblich Castelli verhöhnt haben sollte. Castelli ging ihm alsbald ins Gefängnis nach und mißhandelte ihn in tierischer Weise durch Schläge mit dem Ochsenziemer und unter Würgen mit Faustschlägen ins Gesicht und auf den Kopf. Sodann trat er auf den auf dem Boden Liegenden mit den Stiefeln. Auf die gellenden Hilferufe des Mißhandelten eilte der deutsche Oberstabsarzt im Lager herbei und sah gerade noch, wie Castelli das Gefängnis in hochgradiger Erregung verließ und sich alsbald auf seinem Rade aus dem Lager entfernte, um selbst beim Lagerkommandanten Anzeige zu erstatten und damit jeder Beschwerde des Arztes zuvorzukommen. Gerade zu den schwersten Arbeiten zog Venère mit Vorliebe die intellektuellen Kreise heran. Vor allen Dingen hatte er es auf die Regierungsbaumeister und Ingenieure abgesehen. Der traurige Eindruck, welchen die unglücklichen deutschen Männer machten, verstärkte sich noch, wenn man sah, wie farbige Soldaten wohlgenährt und gut gekleidet mit frecher Miene hinter den in zerlumpter Kleidung arbeitenden Europäern einherstolzierten, gebieterisch neben ihnen standen und ihnen mit garstigen Worten und Gebärden Befehle erteilten. Jeder Soldat führte neben seiner vorgeschriebenen Bewaffnung noch einen Ochsenziemer oder Knüppel mit sich.

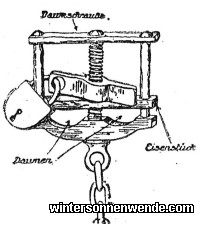

Mit Venère wetteiferte in der Roheit der Gesinnung der französische [22] Lagerarzt, Stabsarzt Dr. Longharé. Als ihm eines Tages ein bei der Arbeit zusammengebrochener Mann gebracht wurde, ließ er ihn liegen und setzte seine Unterhaltung fort. Auf den gefährlichen Zustand des Kranken aufmerksam gemacht, entgegnete er, ohne sich beim Weintrinken stören zu lassen: "Auf dem Felde liegen Verwundete und Kranke recht lange ohne ärztliche Hilfe herum." Wegen Wortstreits mit dem Dolmetscher erhielten ein deutscher Eisenbahnassistent und zwei Kaufleute etwa Mitte Juni 1915 die Daumenschrauben angelegt, und zwar von Adjutanten Venère persönlich. Als der letztere gefoltert wurde, versetzte ihm der Franzose noch zwei bis drei Schläge ins Gesicht. Der Lagerkommandant stand daneben und ließ, ohne dagegen einzuschreiten, alle drei ins Arrestlokal verbringen. Hierin folgte Venère und versetzte jedem noch einen Hieb mit der Nilpferdpeitsche quer über das Gesicht und das rechte Auge. Laut hörte man den Gefangenen P. aufschreien, als auch ihm die Daumenschrauben angelegt und er in der fürchterlichsten Weise geschlagen wurde. In ohnmächtigem Zustande mußte er von seinen Kameraden in seine Hütte getragen werden. Wohin die Gefangenen in kurzer Zeit durch derartige unmenschliche Behandlung gekommen sind, geht am besten aus den Worten zweier deutscher Ärzte hervor, die im März und im Mai 1915 an Ort und Stelle tätig gewesen und manchmal - doch immer vergebens - durch lauten Protest das Los ihrer unglücklichen Landsleute erleichtern wollten. Der Oberstabsarzt Professor Dr. Zupitza faßt seine Empfindungen in folgende Worte zusammen:

"Das Ganze machte einen unheimlichen Eindruck. Man hatte das Gefühl, von aller Welt auf Nimmerwiedersehen abgeschnitten zu sein. Nun gar der erbarmungswürdige Anblick unserer Landsleute! Lebensmüde, abgezehrte, hagere Gestalten, wachsbleiche Gesichter mit tief in den breit umränderten Höhlen liegenden matten Augen, stumm, gebeugt und mit schlotternden Gliedern schlichen sie verschüchtert über den Hof daher! Andere standen, mit verstohlener Neugier nach dem Ankömmling spähend, im Hintergrunde ihrer Hütteneingänge, um sich beim Annähern eines Franzosen scheu wie verschlagene Hunde in das Innere zurückzuziehen. Das waren die arbeitsfähigen Gesunden! Welches Elend sollte sich mir erst offenbaren, als ich am Morgen nach meiner Ankunft zum ärztlichen Dienst das Lazarett betrat!" Sein Nachfolger Regierungsarzt Dr. Simon äußerte sich wie folgt:

"Das Schlimmste war der entsetzliche Gesundheitszustand der Gefangenen. Obwohl ich als Tropenarzt an schwere Krankheitsfälle gewöhnt bin, erschrak ich beim Anschauen der Jammergestalten, die dort zu sehen waren. Schlecht genährt, mit bleichen, hohlen Gesichtern wie Gespenster, niedergedrückt und scheu wie geprügelte Hunde gingen die Leute ihrer Arbeit nach. Fieber und Krankheit wüteten in ihren Reihen. Einen solchen trostlosen Anblick habe ich als Arzt selten gesehen. Im ganzen wurden von mir in 42 Tagen von Ende Mai [23] bis Anfang Juli 1915 behandelt: 4912 Gefangene, d. h. 117 pro Tag. Davon waren 25 bis 30 täglich im Hospital schwer krank, 20 bis 30 in 'repos' in ihren Hütten als noch krank und arbeitsunfähig, im 'neuen Lager' etwa 20 bettlägerig, krank, die übrigen chronisch krank und arbeitsunfähig, also 85 bis 100 ständig völlig arbeitsunfähig! An schwersten Komplikationen von Schwarzwasserfieber habe ich in den sieben Wochen 20 Fälle gesehen, davon verliefen zwei tödlich, vor meiner Zeit sechs oder sieben. In Togo, wo das gleiche Klima herrscht wie in Dahomey, habe ich in etwa sechs Jahren nur 7 bis 8 Schwarzwasserfälle erlebt, während in Dahomey in knapp einem Jahre 100 Fälle vorgekommen sind." Anfang Juli 1915 hatte die deutsche Regierung unter dem Drucke von Zwangsmaßnahmen die Aufhebung dieses Schandfleckes menschlicher Kultur durchgesetzt. Etwa der dritte Teil aller Gefangenen war so heruntergekommen, daß sie die neun Kilometer lange Strecke nach der Bahnstation nicht zu marschieren vermochten. Mit einigen wenigen Worten mag noch der Ehepaare gedacht werden, die gleichfalls unzählige Stunden des Jammers und des Elends in Französisch-Dahomey haben durchmachen müssen. Wie bereits oben dargelegt, waren die Ehepaare zunächst in Porto Novo an der Küste untergebracht, dann aber auch ins Innere geschafft. Drei Ehepaare und ein Arzt kamen nach Savé, vier Ehepaare mit einem Arzt nach Parakou. Sie hatten alle unter der Willkür des französischen Aufsichtspersonals zu leiden, bis auch ihnen endlich dank der Anstrengungen der deutschen Regierung die Abreise aus diesen Stätten der Malaria und Dysenterie winkte. Am 5. Juli 1915 wurden alle Kolonialdeutschen in Dahomey auf den alten Frachtdampfer "Arie" unter neuen Demütigungen nach Nordafrika eingeschifft. Hier wurden sie in Lagern untergebracht, bis endlich die deutsche Regierung ihre Überführung nach Frankreich erreicht hatte.