|

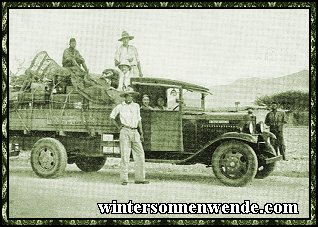

[187] Sechzehntes Kapitel Berlin zieht um nach Afrika • Die deutsche Neusiedlung im Iringahochland • Englische Gerichtsbarkeit und deren Folgen, Respekt- und Disziplinlosigkeit • Die Schlange im Auto. Langsam, langweilig, träge, als würde die Tropensonne ihn so schlapp machen, schlich der Zug, nachdem ich ausgestiegen war, weiter, der Meeresküste zu. Zu deutscher Zeit wurde die ganze Strecke in 40 Stunden zurückgelegt. Ich aber war von Kigoma bis Dodoma schon 54 Stunden im Zug, und das waren zwei Drittel des Weges. Durch dichten Busch und Urwald und lichte Steppe trug mich das Dampfroß und führte mir an Wild nur die spärliche Ausbeute von einigen Perlhühnern, einem Strauß und einer Wildschweinfamilie vor Augen. Aber etwas anderes war mir aufgefallen. In den Dörfern am Zug und in den Abteilen drängten sich gelblichbraune Menschen, zum Teil im Turban: Inder. Asien hat nach Afrika übergegriffen, und seine Wellen brechen sich erst am Tanganjikasee, an dem großen afrikanischen Binnenmeer. Langsam zog der Zug und träge, wie müde von dem Tropenklima, so müde und so schlapp, wie ich es war seit Wochen. Habe ich mir doch die Schlafkrankheit geholt? Hat mir die Durchquerung des Kontinents, der belgische Kongo, diesen Denkzettel gegeben? Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen. Ich habe es lange genug mit ungläubigem Lächeln getan. Doch nein - ich glaube es nicht - ich will es nicht glauben - diese schreckliche Krankheit! Es war Nacht, als ich in Dodoma ausstieg. Am nächsten Morgen besuchte ich den bekannten Jäger Konrad Schauer, der Jagdexpeditionen ausrüstet und führt. "Gibt es keine Autogelegenheit nach dem Norden des Landes, ins Kilimandscharogebiet?" "Nach dem Norden? Momentan nicht! Aber Sie müssen unbedingt auch nach dem Süden, ins Iringahochland, dorthin, wo nach dem Kriege eine große deutsche Siedlung entstanden ist. Und dahin geht heute ein Lastwagen. Um 9 Uhr kommt mit dem Zuge von Daressalam die Familie T. frisch aus Berlin, die sich in Iringa ansiedelt. Da können Sie sicher mitkommen." Und die Familie kam, Vater, Mutter und Tochter. Der Sohn war schon ein Jahr im Lande und hatte seine Angehörigen abgeholt. Er hatte [188] bereits vorgearbeitet, eine Teepflanzung angelegt und ein Haus gebaut, das eben fertig geworden war.

Dann aber sauste der Wagen los. Ein bißchen mehr oder weniger Gas, das bedingt keine besondere Anstrengung. Er holperte hinein in die Steppe, sprang über Gräben und Löcher, daß wir - ich und die beiden jungen T.s - auf unseren luftigen Sitzen hochgeschleudert wurden und uns mit Mühe so weit festkrallen konnten, daß wir nicht kopfheister über Bord gingen. Die Friedrichstraße war das nicht. Aber die Berliner lachten, und ich freute mich. Sie wissen sich den Verhältnissen anzupassen. Dann sind sie hier nicht fehl am Platze. Eine Trockensteppe, die mich sehr an südwestafrikanische Landschaft erinnerte, flog an uns vorbei. Dürre und glühende Sonne darüber. Einige Affenbrotbäume mit ihren mächtigen Stämmen und oft lächerlich kleinen Kronen - so daß manche von ihnen aussehen wie eine Sauerstoffflasche, die nur ein paar Reiser aufgepfropft hat - brachten etwas Leben in die Öde. Später verdichtete sich die Vegetation in lichten Busch mit beherrschenden, imposanten Schirmakazien. Blaudunstige Berge träumten in der Ferne. Harte Läufe von flüchtenden Antilopen schlugen den dürren Boden.

280 Kilometer sind es von Dodoma bis Iringa, und es wurde Abend, als wir die Bergstraße anzusteigen begannen, und die rötlichen Strahlen der sinkenden Sonne wie in einem letzten sanften Streicheln über der breiten Ebene unter uns lagen. Und es ward Nacht, und der Lichtkegel des Scheinwerfers glitt hinein in eine schmale Straße und plötzlich hinaus ins Uferlose, Dunkle, Drohende. Ein Ruck, der Wagen schwenkte herum, und sein grelles Licht riß für einen Moment den steilen Abhang, eine beinahe senkrechte Wand, grell vor unsere Augen. "Diese Woche ist ein Wagen hier irgendwo hinuntergestürzt", so erzählte der Chauffeur. Wir schwiegen und dachten wohl alle dasselbe: "Muß er das gerade hier erzählen!" Und wir alle sagten uns dann noch selber vor: "Wir dachten das nur so, der anderen wegen." Wie schön ist doch so ein Selbstbetrug! Der Chauffeur trat nun auf den Gashebel, und dahin sauste der Wagen und nahm die Kurven mit einem Schwung, daß wir glaubten, die oberen Gepäckstücke und wir selbst mit ihnen müßten durch die Zentrifugalgewalt hinaus in das Weltall, in den Abgrund geschleudert werden. Aber im Fahren sind die Schwarzen im allgemeinen sehr geschickt. Sie wissen das auch, und als einmal in irgendeiner Ecke Afrikas ein Flugzeug zum ersten Male erschien, da meinten die Neger: gemacht ist das Ding natürlich von den Weißen, aber fahren tut doch bestimmt nur ein Schwarzer. Das Iringahochland war erklommen, wir waren damit ungefähr 1700 Meter hoch. Ein Schakal kam aus dem Busch heraus in den Lichtkegel, die Räder zermalmten ihn. Um 10 Uhr kamen wir im Ort Iringa, im Hotel "Weißes Rößl" - auch das gibt es in Afrika - an. Müde und abgespannt zogen wir uns bald alle zurück. [190] Unsere Wege trennten sich morgen. Auf meinem Zimmer fiel es mir ein: Der Heilige Abend ist morgen. Am Spätnachmittag erst kommen die Berliner in ihrem neuen Heim an. Sie feiern ihr Weihnachten zusammen im Busch, in einem kahlen noch nicht eingerichteten Haus. Ich bewundere sie, diese Großstädter, die den Mut haben, aus dem Getriebe der Weltstadt hinauszufliehen in die unendliche Einsamkeit des afrikanischen Busches, abgeschlossen für sich und viele Kilometer von dem nächsten Nachbarn entfernt. Ein Zug deutscher Seelengröße. Glück auf Berlin in Afrika!

"Warum wollen Sie eigentlich hier bleiben", so wurden sie überraschend gefragt. "Wir haben doch unsere Pflanzungen hier, unseren Besitz", antworteten die Frauen empört. "I will do my best for you!" (Ich will mein Möglichstes für Sie tun), so antwortete regelmäßig der Beamte. Und die Frauen vertrauten dieser Höflichkeitsformel und gingen beruhigt nach Hause. Und eine Woche später schon wurden sie vertrieben von Haus und Hof, und mitgenommen durfte nichts werden, gar nichts. Auf Schiffen wurden sie zusammengepfercht und nach Hause geschafft. Und die ausgedehnten Besitzungen, die mit Fleiß und Mühe vom Roden des Urwaldes an aufgebaut wurden und von denen einzelne einen Wert bis zu einer Million Mark hatten, wurden für ein paar hundert Schillinge an Inder verkauft. Diese Tatsachen und andere Ereignisse sind dem englischen Volke verheimlicht worden, und ein Engländer kann sich ehrlich entrüsten, wenn man ihm davon erzählt. [191] 1927 durften Deutsche wieder in Ostafrika einwandern. Und sie kamen fast alle zurück, die alten Ostafrikaner, die das Land aufgebaut hatten, ihr Gut dafür opferten, nun arm und mittellos. Sie haben neu angefangen, zum Teil im Iringahochland, das 1700 Meter hoch über dem Meere liegt. In den Tropen ist das Klima in diesen Höhen viel gesünder als in der Ebene. Sie haben sich festgesetzt in Mufindi, in Dabaga, in Lupembe und Nbozi. Wieder haben sie sich, wie schon einmal, erst ein kleines Häuschen hingestellt, aus Lehm gestampft, den Busch und Urwald gerodet, und das Urland im ersten Umbruch aufnahmefähig gemacht.

Der Hausherr riß sich los. Er fühlte eine Verpflichtung dem Gast gegenüber. "Hier in Dabaga hatten wir große Sorgen in den letzten Jahren. Wir pflanzten Kaffee, und er wollte nicht gedeihen. Das war ein schwerer Schlag. Ein paar Jahre der Mühe und der Arbeit waren verloren. Nun mußten wir uns umstellen, suchten tastend nach neuen Möglichkeiten und fanden durch Versuche und Experimente heraus, daß dieses Land alle heimatlichen Produkte bringt wie Getreide, alle möglichen Obstsorten und auch Tabak. Jetzt eben wenden sich alle dem Getreide- und Obstbau zu. Aber es sind schon vier bis fünf und sogar sechs Jahre, daß sich manche nun vergeblich plagen." "Einen Nachteil für das ganze Iringahochland bildet wohl auch seine Lage so tief im Innern des Landes?" "Sehr richtig! Die großen Entfernungen erschweren dem Farmer das Leben und die Wirtschaft, sie verringern den Ertrag durch hohe Transportkosten. Das eigene Getreide in Dabaga, das zur Versorgung der Siedler im Iringahochland selbst diente, mußte zum Mahlen erst Hunderte von [192] Kilometern zur Bahnstation und von dort mit der Bahn noch weiter bis zur nächsten Mühle expediert werden. Zurück denselben Weg. Diese Umstände hätten den Getreidebau in Dabaga unrentabel und unmöglich gemacht. Nun haben wir, mein Bruder und ich, die Ifuenzamühle errichtet, und ich glaube, wir haben damit der Siedlung Dabaga einen großen Dienst erwiesen. Dabaga kann nunmehr unter Umständen in einiger Zeit ganz Ostafrika, zumindest aber den Süden davon, mit Mehl versorgen, das bisher von der britischen Kolonie Kenya eingeführt werden mußte." Am anderen Morgen besichtigte ich die Mühle, deren Erstehung inmitten des Busches die Engländer nicht wenig in Erstaunen gesetzt hatte. Und sie ist bewunderungswürdig, beinahe unwahrscheinlich, die Mühle selbst und ihre Entstehung. Von den Gebrüdern Preußer, den Erbauern, ist der eine alter Ostafrikaner, der andere, Dr. Preußer, aber ist Archäologe und grub in Mesopotamien alte Städte aus. Beide Herren schienen nicht gerade geschaffen zum Bau einer modernen Mühle mit allen Schikanen. Die Not, die drohende Gefahr für die deutsche Siedlung in Dabaga zwang dem Kolonisten Preußer die Feder in die Hand zu einem Hilfeschrei an seinen Bruder, den Archäologen: "Die Siedlung ist verloren, wenn wir nicht eine Mühle bekommen. Hilf!" Und Dr. Preußer ließ seine antiken Städte und alten Statuen und Gemäuer. Er reiste nach Ostafrika, machte einen Plan, fabrizierte seine Ziegel selbst und brannte sie. Dann baute er mit eigener Hand, mit Hilfe seines Bruders und schwarzer Hilfskräfte, die Mühle auf. Die modernen Maschinen, aber nur in ihren Eisenteilen, kamen von Deutschland. Die Holzteile dazu, Paternosteraufzüge, ja sogar die Eisenturbine sind eigene Handarbeit. Man kann es kaum fassen, daß diese Mühle, die rein äußerlich, aber auch in praktischer Hinsicht allen Anforderungen entspricht, von einem Menschen ersonnen und erbaut wurde, dessen Bildungsgang und Betätigung doch in ganz anderer Richtung lagen. Die Siedlung Dabaga war durch diese Tat gerettet. Nach Mufindi ratterte der Wagen, und der Chauffeur erzählte: "Es ist noch nicht lange her, da fuhr ein deutscher Farmer wie ich heute auf sonnenüberfluteter Buschstraße. Der Weg dehnte sich weit und einsam vor ihm. Die Tropensonne meinte es gut, und der Fahrer döste und blinzelte mit halbgeschlossenen Augen über die Motorhaube hinaus in [193] den grünen Busch und den schmalen, roterdigen Weg dazwischen. Plötzlich aber weiteten sich seine Augen. Seine Hände wollten vor Schreck das Steuer fahren lassen und faßten es dann doch um so stärker, um Halt zu bekommen. Dicht vor seinen Augen züngelte eine Kobra, die sich um das Steuerrad geschlungen hatte. Wo sie plötzlich hergekommen war, das war dem Fahrer unverständlich. Aber sie war da, und die Erschütterung des Wagens schien sie übel zu vermerken und zeigte Lust, sich dafür an dem Lenker zu rächen. Im Gehirn des Deutschen jagten sich die Gedanken. Ruhig weiterfahren, das Tier nicht reizen! Weiterfahren, direkt zu einem Krankenhaus, um Hilfe zu haben, wenn etwas passierte. Und es mußte schlimm ausgehen. Hier gab es kein Entrinnen mehr, keinen Ausweg. Das Biest saß immer noch auf der Lenkstange, immer noch erregt und ungnädig und von Zeit zu Zeit giftig züngelnd. Sie kroch auf seine Hand und war nahe seinem Gesicht. Weit voneinander entfernt sind die Krankenhäuser in Afrika, doch unendlich ferner erscheinen sie, wenn das Unheil lauert. Er kam durch ein Negerdorf. Die Schwarzen sahen die Schlange und liefen mit aufgeregtem Geschnatter über dieses nie gesehene Schauspiel eine Weile neben dem Wagen her. Und wieder befand sich der Farmer auf freier Strecke. Er war sich seiner Hände und Augen nicht mehr sicher vor Aufregung, und der Wagen sauste in ein Loch, daß es ihn hoch warf und die Schlange in elegantem Schwung hinein in den Busch flog." Ich war in Mufindi. Dort gedeiht der Kaffee. Neuerdings wird auch Tee gezogen, der allem Anscheine nach eine große Zukunft hat. In dieser Siedlung ist im vergangenen Jahr eine fabrikmäßige Aufbereitungsanlage für Tee von einem Experten erbaut worden. Weit ist Lupembe vom Iringa-Ort, etwa 300 Kilometer und von Dodoma, der nächsten Bahnstation, etwa 600 Kilometer. Unser Inderlastwagen holperte über Brücken, die unter unseren Rädern krachten und zum Teil zusammenbrachen, durch Busch und Steppengelände und schließlich durch leere, kahlgebrannte Hügel. Hier in dieser Gegend haben die Eingeborenen durch Abbrennen und gänzliches Ausroden des Busches schweren Schaden verursacht, und noch haben die Engländer diesem landesschädlichen Unfug kein Ende bereitet. Schwer haben die Siedler in Lupembe zu kämpfen. Die weiten Entfernungen, das Abgeschnittensein erschweren ihre Arbeit. Aber auch das Land hat sich als schwierig und zum Teil ungeeignet erwiesen. Einige der Siedler werden in diesem Jahre nach großen Mühen und Plagen die [194] ersten Kaffee-Ernten einheimsen. Andere aber stehen vor dem Nichts, nach jahrelanger Arbeit. Kümmerlich stehen die Kaffeebäumchen auf ihrem Boden und werden nie einen richtigen Ertrag bringen. Die Wahl des Bodens ist für einen Farmer sehr wichtig. Es sind manchmal ungeheure Schwierigkeiten, mit denen die deutschen Siedler zu kämpfen haben, und große Entbehrungen müssen sie auf sich nehmen. Es ist nicht einfach, Pflanzer im Neuland, im tiefen Afrika zu sein. Und doch haben die Deutschen im Iringahochland, trotz entmutigender Rückschläge, eine Siedlung geschaffen, die sich sehen lassen kann. Was allerdings hat sie an deutscher Kraft, Mühe und Fleiß gekostet? Und auf ihren alten wertvollen Pflanzungen sitzen Inder und lassen sie verkommen. Nach drei Tagen wollte der Inder mit seinem Wagen wieder nach Lupembe kommen und mich nach Iringa zurückbringen. Aber er kam nicht am vierten und fünften und auch nicht an den folgenden Tagen. Ich saß fest und konnte nun die Schwierigkeiten dieses Abgeschnittenseins im Busch ermessen. Auch eine schnelle Verständigung mit Iringa, eine Anfrage bei dem Inder war nicht möglich. Telephon und Telegraph gibt es nicht. Eilige Post und Telegramme werden durch schwarze Läufer besorgt und dauern Tage bis Iringa. Aber endlich fand sich doch ein Wagen. Am nächsten Tage sollte die Fahrt losgehen. Meine Gastgeberin drückte mir noch ein Paket mit einem Paar Schuhe in die Hand. Ich sollte sie in Iringa, also 300 Kilometer von hier, zur Reparatur geben. Zum Abschied versammelte sich am Abend noch ein netter Kreis von deutschen Pflanzern, und da wurden Erfahrungen mit Eingeborenen und der englischen Gerichtsbarkeit ausgetauscht. Vor dem Kriege sind in Ostafrika Diebstähle durch Schwarze kaum vorgekommen, man konnte Tür und Tor im Hause offen halten. Wie sehr die Sitte und Moral im schwarzen Volke sich nach dem Kriege gelockert haben, das beweist das besorgniserregende Anwachsen von Straftaten aller Art. Hier trägt freilich die englische Rechtsprechung, die in kaum zu verantwortender Weise den Neger schont, den Weißen so gut wie rechtlos macht und ihn den Schwarzen ausliefert, nicht unwesentlich zur Verschlimmerung der Lage bei. Ein paar Beispiele aus der Fülle der erwähnten Fälle: Ein frecher Diebstahl hatte sich in Daressalam bei einer deutschen Familie ereignet. [195] Nachts, während die Familie schlief, wurde im Schlafzimmer außer anderem auch eine wertvolle goldene Uhr zu Häupten der schlafenden Dame gestohlen. Als Täter kam nur der Hausboy in Frage, der jeden Winkel im Hause kannte. Dennoch aber wagte es die Familie nicht, den Fall bei der englischen Behörde zur Anzeige zu bringen, denn auf eine Anzeige hin erfolgt vorerst gewöhnlich nichts. Auf wiederholtes Drängen wird dann der Fall endlich aufgenommen. "Habt ihr einen Tatzeugen dafür?" das ist die erste Frage. Wenn die Antwort verneinend lautet, wenn nicht eine Person als Zeuge auftreten kann, die den Dieb bei der Tat gesehen hat, dann wird die Anzeige nicht angenommen. Unter Umständen wird der Spieß umgedreht, und der Schwarze verklagt den Weißen wegen übler Nachrede. Einem anderen Deutschen wurden 50 Schillinge gestohlen. Ein Augenzeuge war vorhanden, und die 50 Schillinge wurden bei dem Schwarzen gefunden. Bei Gericht wurde an den Weißen die Frage gestellt: "Können Sie beschwören, daß das hier Ihre Schillinge sind?" Wegen eventuell drohender Meineidsanklage - die Schillinge konnten, während sie aus seinem Gesicht waren, ausgetauscht worden sein - konnte er diesen Eid nicht leisten. Daraufhin erhielt der Boy die 50 Schillinge und ging ab. Wieder einem Farmer wurden Eisenhacken gestohlen. Der Junge war vor Gericht geständig. Der Richter aber fand: Weil die Eisenhacken nicht beigeschafft wurden, darum wäre der Beweis nicht vollständig. Der Junge ging frei aus. Ähnliche Fälle ließen sich noch viele anführen. Diese schutzlose Preisgabe der Weißen ist nicht ohne besorgniserregende Folgen geblieben. Es ereignen sich heute, was unter deutscher Herrschaft überhaupt nicht denkbar gewesen wäre, auch Überfälle auf Weiße. Ein deutscher Pflanzer wurde mit einer Keule zu Boden geschlagen, ein Engländer gespeert. Während meiner Anwesenheit in Ostafrika aber hat sich der ungeheuerlichste Fall dieser Art ereignet, der wirklich Erregung und Beunruhigung unter der weißen Bevölkerung hervorgerufen hat. Ein Herr von Fürstenberg war nachts mit seinem Wagen unterwegs. Plötzlich sprangen etwa 20 Schwarze aus dem Busch, hielten den Wagen an, zerrten Herrn von Fürstenberg heraus, beraubten ihn und schlugen auf ihn ein, in der unmißverständlichen Absicht, ihn zu töten. Nur dem [196] Umstand, daß ein mitfahrender Massai schnell zur nächsten, glücklicherweise nahen Farm eilte und Hilfe herbeibrachte, verdankt der Angegriffene sein Leben. Immerhin wurde der Überfallene schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. In diesem Zusammenhange verlohnt es sich, einmal näher auf die deutsche Behandlung der Eingeborenen und die anderer Völker einzugehen, Vergleiche zu ziehen, weil auf diesem Gebiete die Deutschen der Unfähigkeit bezichtigt wurden. Welche Behandlung die bessere ist, dafür kann nicht der europäische Maßstab angelegt werden. Darin liegt ja eben das teilweise Versagen anderer Nationen, die Unfähigkeit, die Schwarzen zu lenken, ihnen respektierter Führer zu sein, daß sie es nicht verstehen, auf die Psyche des Negers einzugehen, sondern schematisch mit europäischen Maßnahmen in Afrika vorgehen. Vielleicht liegt es an dem pädagogischen Talent der Deutschen überhaupt, das unsere Schulen über alle anderen hinauswachsen ließ und das auch den Negern gegenüber sofort die beste Erziehungsmethode fand. Der Schwarze - und seine Ansicht ist hier entscheidend - betrachtet tätige Strafe als einzig angebrachte und gerechte Strafe. Die zum Teil noch an ungebundene Freiheit gewohnten Naturmenschen empfinden das Einsperren hinter Mauern ungleich grausamer. Vollends unverständlich sind ihnen Geldstrafen, die sie geradezu als Diebstahl der Weißen betrachten. Es ist müßig, lange Abhandlungen darüber zu schreiben, welche Behandlungsweise mehr oder weniger menschlich ist, denn wenn die eine Seite vom europäischen und die andere vom afrikanischen Standpunkt ausgeht, so wird eine Einigung darüber nie zustande kommen. Jene Frage ist auch gar nicht so wichtig. Bedeutend wesentlicher aber ist diese: Welche Behandlung ist die richtige? Hier aber neigt sich die Waagschale tief zugunsten Deutschlands. Disziplin, Ordnung und Respekt herrschten zu deutscher Zeit in den Kolonien. Heute aber ist der Weiße dort seines Lebens nicht mehr sicher. Die Schwarzen haben auch sonst unmißverständlich und überwältigend für Deutschland gesprochen, darüber können auch unsere Feinde nicht einfach hinweggehen. Die Schwarzen trauern den Deutschen noch heute nach, sie sehnen sie inbrünstig zurück - eine einzige Anerkennung humaner, gerechter und richtiger deutscher Eingeborenenpolitik.

|