|

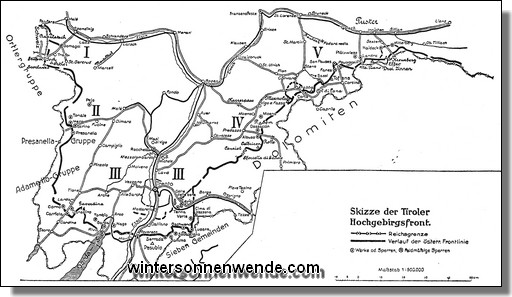

Der Krieg im Hochgebirge Mit dem Ausbruch des Krieges zwischen Österreich und Italien im Mai 1915 wurde der Hochgebirgskrieg geboren. Der militärische Alpinismus in der Vorkriegszeit und in seiner Folge die Verwendung von Truppen in hochalpinen Gebieten nahm eine sehr zögernde Entwicklung. Nur wenig Lehren zog man aus den Fortschritten des zivilen Alpinismus. Die Entwicklung des militärischen Alpinismus blieb immer eine geraume Zeitspanne hinter jenem Punkte zurück, auf dem sie hätte kraft der Pionierarbeit des zivilen Alpinismus stehen können. Falsche Vorstellungen über das Wesen des modernen Zukunftskrieges und das starre Hängen an überlieferten Kampfarten beengte den Gesichtskreis der für die alpine Ausbildung der Truppen maßgebenden Kommandostellen so sehr, daß vielfach einzelnen verdienstvollen Pionieren im Militäralpinismus in ihren Bestrebungen Einhalt getan wurde, anstatt ihre Absichten kraftvoll zu fördern. Die prächtigen, alpinen Leistungen einzelner Offiziere und Truppenteile des österreichischen Heeres in den letzten Jahren vor dem Kriege fanden aus diesen Gründen fast überhaupt keine Würdigung als Wegbereiter für eine moderne Ausbildung der Truppen im Hochgebirge. Wohl war man stolz auf die alpinen Leistungen von einzelnen Offizieren, wie Major Bilgeri, Hauptmann Czant, Oberleutnant Löschner u. a. und ihrer Truppen, aber man wertete die Leistungen nur sportlich und verwertete sie nicht fortschrittlich für die Ausbildung größerer Truppenteile. Sogar rückschrittliche Tendenzen ergaben sich bei höchsten Stellen, so daß man Offiziere für Unfälle, die bei diesen ersten hochalpinen Manövrierversuchen notwendigerweise vorkommen mußten, wegen ihrer Fahrlässigkeit verantwortlich machte. Groß war das Staunen, als im Winter 1913 eine ganze Kompagnie Kaiserschützen unter Hauptmann Ludwig Scotti den Gipfel der Marmolata, 3309 m, erstieg. Aber noch größer war das Geschrei darüber, daß sich bei dieser kühnen Pioniertat einige Leute der Kompagnie Zehen erfroren hatten, woran vor allem nur die unvollkommene Ausrüstung der Truppe für Vorstöße in die Hochalpen Schuld trug. Der modernen Strategie war das Hochgebirge fremd geblieben. Man konnte sich nicht vom Grundsatze lösen, daß nur die Ebene und die Täler dazu da seien, um auf ihnen zu kämpfen, bestenfalls die bequemen Übergänge und Pässe bezog man in die notwendige Verteidigungslinie ein. [130] Der Großteil der hochalpinen Front war bei Kriegsausbruch "militärisch ungangbares Gebiet" und bildete für den Generalstab weiße Flecken auf der Karte. Es mutet merkwürdig an, wenn man hört, daß für die Verteidigung der Ortlergruppe die Besetzung des Stilfser Joches als genügend erachtet wurde, daß der ganze Stock der Tofanen "militärisch ungangbar" und damit nicht verteidigungsnotwendig sei. Schon die ersten Kriegstage zeigten, daß die Besetzung auch dieser Gebiete unumgänglich notwendig war. Der Krieg wurde zu einem strengen Lehrmeister und brachte die Erkenntnis, daß im Sommer und im Winter dort Bataillone kämpfen können, wo man die Ruhe der Adler und Bergdohlen nicht stören zu müssen glaubte. Aus harter Notwendigkeit heraus erzwang der Krieg die rasche Entwicklung des Militäralpinismus und der Kriegführung im Hochgebirge. Als der Krieg mit Italien ausbrach, stießen zwei Heere an der Alpenfront zusammen. Mehr denn 2/3 der Tiroler Front waren auf der einzuhaltenden Verteidigungslinie reinste Hochgebirgsfront in Meereshöhen über 2000 m, Front in Fels und Eis. Der rechte Flügel der österreichischen Front, der sich an den Schnittpunkt der italienischen, schweizerischen und österreichischen Grenze auf der Dreisprachenspitze, 2841 m, östlich des Stilfser Jochs anlehnte, verlief über die höchsten Berggipfel, die im Kriege umkämpft waren, und selbst der höchste Berg der Ostalpen, der 3905 m hohe Ortler wurde zum Kriegsberg. In einer ununterbrochenen Linie verlief die Front des rechten österreichischen Flügels über die Eiskämme der Ortlerriesen, über die Gletscher und Berge der Adamello- und Presanellagruppe und erreichte erst mit der Überschneidung von Judikarien und des Etschtales eng begrenzte, tiefe Talpunkte. Von der Schweizer Grenze bis zum Abfall der Alpen in die lombardische Tiefebene bildeten die Kampflinien eine fast 100 km lange, geschlossene Eisfront, die fast durchwegs in Höhen von über 3000 m verlief und deren tiefste Punkte Übergänge wie der Tonalepaß mit immerhin noch 1900 m Höhe waren. Vom tiefsten Punkt der ganzen Alpenfront im Etschtal bei Rovereto sprang die Höhenkurve schon in den Randgebirgen des Etschtales wieder auf Höhen von über 2000 m und zeigte hier am 2300 m hohen Pasubio, den am erbittertsten und heftigsten umkämpften Berg der ganzen Alpenfront, daß auch im Hochgebirge der Aufmarsch und Einsatz von großen Truppenformationen, von Brigaden und Divisionen, notwendig und möglich war. In dem subalpinen Gebiet der Sieben Gemeinden, der Hochflächen von Folgaria und Lavarone, senkte sich die Frontlinie auf eine durchschnittliche Höhe von 1000 bis 1500 m. Auch diese Zone stellte in der schlechten Jahreszeit hochalpine Anforderungen an die Truppen.

Die Urgesteinszone südlich der Dolomiten drückte den Verlauf der Frontlinien wieder über die 2000 m-Grenze; sie erreichten auf dem messerscharfen Kamm der Fleimstaler Berge noch erheblichere Höhen, da fast keiner dieser Berge in seiner schroffen, lawinen- [131=Karte] [132] gefährlichen Wildheit unter 2500 m herabsank. Wie der rechte Flügel der österreichischen Front in Südtirol eine geschlossene Eisfront bildete, war der Frontverlauf durch die Wunderwelt der Dolomiten eine ununterbrochene, kompakte Felsfront. Gipfel auf Gipfel, über welche die roten Linien liefen, sprangen aus der Karte hervor, die Höhenkurve ging fast ständig an die 3000 m-Grenze und dort, wo die feindlichen Armeen sich im Herzen der Dolomiten gegenüberstanden, lagen die höchsten Feldwachen noch einige hundert Meter über 3000. Die Front gipfelte im höchsten Berg der Dolomiten auf der 3344 m hohen Marmolata und blieb auf dem Stock der Tofanen, im Massiv des Cristallo, auf den Bergen der Sextener Dolomiten, den Drei Zinnen, dem Elfer und der Sextener Rotwand ständig auf Dreitausendern. Die umkämpftesten und meistgenanntesten Dolomitberge senkten sich in ihrer Höhe gerade so tief, um den feindlichen Armeen die Möglichkeit zu geben, mit starken Truppenverbänden zu kämpfen: Der Col di Lana auf 2462 m, der Monte Piano auf 2324 m.

[S. 132 u. 133]

Skizze der höchsten und umkämpftesten Berge der Tiroler Hochgebirgsfront.

Auch der weitere Verlauf der Frontlinien über die Karnischen Grenzkämme sank in der Höhe kaum nennenswert, um erst in seiner scharfen Abbiegung nach Süden in die Voralpen und Niederungen der Isonzofront abzubrechen. Der höchste Schützengraben des Weltkrieges lag auf dem höchsten Berg der Ostalpen, auf dem Ortler in 3905 m Höhe. Auch das höchste Geschütz des Weltkrieges stand auf dem Ortlergipfel. Schützengraben und Geschütz waren hier an der Alpenfront so hoch, wie die Front im Flachland kaum die höchsten Flieger über sich sah.

Das höchste Geschütz der Dolomitenfront war die berühmte Kanone auf der Marmolata auf fast 3300 m, der die sechs Kanonen der Italiener auf der Tofana di Fuori (III) mit ihrem Standpunkt auf 3237 m wenig nachgaben. Die Front der Hochalpen, von der man angenommen hatte, daß sie nie Front werden würde, hatte naturgemäß keinen Aufmarsch. Die ersten kühnen Patrouillen schufen sich [133] am Beginne des Krieges in dem schwierigen Gelände ihre Wege selbst, wählten sich nach eigenem Gutdünken den Ort für ihre Stellungen und Stützpunkte und begannen den bewegten Kleinkrieg in Fels und Eis. Ohne Vorbild, Lehrmeister und taktische Befehle waren sie ganz auf sich selbst und die Erfahrungen, die sie sammelten, angewiesen. In diese Zeit zu Beginn des Krieges fiel die größte Bewegung im Hochgebirgskrieg. An vielen Frontteilen, in denen mehr Berge aufragten, als Patrouillen zu ihrem Schutze auf ihnen herumkletterten, war die Weite und der Raum für einen Krieg gegeben, der mehr der kühnen Jagd des Jägers nach einem gefährlichen Wild ähnelte, als einem modernen Krieg des 20. Jahrhunderts. Es war die Zeit der Erkundungen und Vorstöße, der Überfälle und Handstreiche. Erst allmählich wurde die Hochgebirgsfront gefestigter und starrer. Noch viele Monate gingen vorüber, bis die großen Lücken in den Frontlinien geschlossen wurden. Noch der erste Winter baute durch seine unbekannten und gefürchteten Gewalten die neutralen Zonen seiner als unbezwingbar erachteten Flanken und Gipfel in die Linien der Kämpfenden ein. Die Besetzung nur weniger hoher Berge und Gletscher im ersten Kriegswinter zeigt lehrreich, wie rasch die Entwicklung im Hochgebirgskrieg vor sich ging. Fast ausnahmslos alle Berge gegen 3000 m und darüber wurden im ersten Winter von beiden Gegnern geräumt, später alle ausnahmslos besetzt gehalten. Die Überlegung schien vollkommen richtig zu sein, daß diese Berge in ihrer winterlichen Unnahbarkeit ein unübersteigliches Hindernis für den Gegner bilden würden. Diese Ansicht konnte sich solange halten, bis kühne Patrouillen von Freund und Feind überraschend den Bann der winterlichen Berge brachen und damit den Beweis erbrachten, daß in diesem Krieg in eisigen Regionen vieles möglich sei, was früher als unmöglich und absurd erschienen war. Der stärkste Zwang für die winterliche Besetzung der höchsten Fels- und Eisstellungen war die Tatsache, daß man nie wußte, wann die Gegenseite im Spätwinter oder Frühjahr die Besetzung der Hochstellungen vornehmen würde. Hierin konnten alle Berechnungen und Überlegungen stimmen oder falsch sein. In vielen Fällen, wo man glaubte, mehr denn rechtzeitig an die Besetzung einer im Winter verlassenen Hochstellung gegangen zu sein, wurden die anrückenden Besatzungstruppen von den Schüssen des Gegners empfangen, der oft schon seit vielen Wochen dort oben saß und nun nur mehr durch schwierige Angriffe zu werfen war. Der unsichere Ausgang, den diese Wettläufe [134] oft hatten, weil man nie wußte, wann der Feind starten würde, mußte ausgeschaltet werden. Die Truppen blieben auf den Bergen sitzen, gleichgültig, wie hoch sie waren, hielten ihre Stellungen auf den Gletschern, gleichgültig, ob diese gefährlich waren oder nicht, durch 12 Monate im Jahr vom ersten bis zum letzten Tag. Damit blieb die Front in den Hochalpen im zweiten Kriegswinter des Jahres 1916/17 vollkommen geschlossen und feuerbereite Rohre reihten sich vom Ortler in 3905 m Höhe bis zu den blauen Fluten des Gardasees auf 65 Meter Seehöhe, über Gipfel und Gletscher, Grate und Pässe. Der Krieg im Hochgebirge war in vielem von besonderer Eigenart. Er war ebenso der Krieg Mann gegen Mann, wie der Krieg unter Einsatz großer Truppenmassen. Es wurde schon erwähnt, daß der Kleinkrieg der Patrouillen in den ersten Kriegsmonaten die allein mögliche Kampfhandlung zu sein und zu bleiben schien. Doch auch hierin zeigte die Entwicklung andere Formen, als man vorausgesehen hatte. Mit dem Ausbau der Hochgebirgsfront zu einer starren, stark befestigten Kampflinie änderte sich die Kampfart vollkommen. Die natürlichen Festungen der höchsten Gebirge wurden durch den raffinierten Ausbau der Stellungen mit allen modernen Mitteln zu unerhört starken Bollwerken. Wo man zur Einnahme solcher Bollwerke schreiten wollte, war nur bei höchst gesteigertem Einsatz von Menschen, Kampfmitteln und Material Aussicht auf Erfolg. Der Kleinkrieg der Patrouille und des Einzelkämpfers hatte sich zum großartigen Festungs- und Belagerungskrieg entwickelt. Er brachte mit sich, daß auf räumlich sehr beschränkten Frontabschnitten Truppenmengen eingesetzt wurden, wie sie auch an den Fronten des Flachlandes nur bei Großkämpfen vorgekommen sind. Die Kämpfe am Pasubio und am Col di Lana haben gezeigt, daß auch das Märchen von der Unmöglichkeit des Einsatzes größerer Truppenformationen in den Kämpfen im Hochgebirge eines guten Todes gestorben ist. Trotzdem blieb der Kampf der Sturmpatrouillen auch im weiteren Verlauf eine der wichtigsten Kampfarten im alpinen Krieg. Die Patrouille blieb der stetig hämmernde Puls der alpinen Front. Der kleine Erfolg, der an anderen Fronten der Patrouille in Kampfhandlungen beschieden war, konnte im Gelände des Hochgebirges, wenn es geschickt ausgenützt zum mächtigen Verbündeten wurde, Kampfergebnisse bringen, die mehr als überraschend waren. Es war keine Seltenheit, daß nur wenige Mann starke Patrouillen Formationen vernichteten oder gefangennahmen, die zehn- und zwanzigfach stärker waren, daß ein lächerlich kleines Häuflein Bataillonen erfolgreichen Widerstand entgegensetzen konnte und sie zum Verbluten brachte. Als besonderste Eigenart des Hochgebirgskampfes kann das Handgemenge bezeichnet werden. Die in dem schwierigen Gelände oft sehr geringen Möglichkeiten, das unhandliche Gewehr zu benützen und die oft außerordentlich guten Deckungsmöglichkeiten hinter Felsen zwangen sowohl den Angreifer, als auch den Verteidiger, dem Gegner im Handgemenge gegenüberzutreten. Viele Kämpfe sind bekannt, bei denen die Soldaten nach vollkommenem Verbrauch ihrer Munition zu Steinen griffen und damit eine Urform des Kampfes wie vor Tausenden von Jahren wieder aufleben ließen. [135] In jeder Kampfhandlung, gleich ob mit Einsatz geringer oder größerer Truppenmengen, verlangte das Gelände des Hochgebirges selbständige und entschlossene Kampftätigkeit des einzelnen Mannes. Jeder noch so genau studierte und vorbereitete Kampfplan brachte in den Bergen unvorhergesehene und überraschende Momente durch das Gelände, in der Verteidigungsart des Feindes, in der Wirkung der eigenen Angriffs- und der gegnerischen Abwehrmittel. Nur die Truppe mit selbständig handelnden und entschlossen für sich kämpfenden Soldaten konnte in solchen Lagen Aussicht auf Erfolg haben. Nur Truppen mit höchsten menschlichen und militärischen Tugenden waren diesen schwierigen kämpferischen Anforderungen gewachsen. Die stumpfe Masse verlor in den Hochregionen ihren militärischen Wert der erdrückenden Wucht und wurde zu einer Hammelherde, die zitternd und ohnmächtig dem Blitz und Donner des Gefechtes auf Gefangennahme oder Untergang ausgesetzt war.

Es gab keinen Berg und keine Wand, keinen Gletscher und kein Hochtal, in die man nicht Geschütze hinaufgetragen hätte, wenn dort ein guter Platz war, von dem man dem Feind kräftig entgegenwirken konnte. Eine Unmöglichkeit des Geschütztransportes schien es nicht mehr zu geben. Zu den denkwürdigsten dieser Transporte des alpinen Krieges gehören jene auf die Eisgipfel der Ortlergruppe und besonders jener auf den Gipfel des Ortlers selbst, das Hinaufschaffen von Geschützen auf Kletterberge der Dolomiten, dar- [136] unter das der Italiener auf die Gipfel der Tofanen. Unter Einsatz von Hunderten von Soldaten wurde jeder einzelne Teil des Ortlergeschützes über die steilen Eis- und Schneehänge emporgeschafft und in – zwei Tagen stand es feuerbereit auf dem Gipfel. Die Italiener befestigten große Flaschenzüge an den Felswänden und hißten daran unzerlegte Feldkanonen auf Dreitausender, die dann oben brav und sicher ihren Dienst taten wie in einem Kornacker. Der vielleicht schwierigste aller Geschütztransporte war jener auf die Kreilspitze, 3392 m, über deren Nordwand, wobei diese überhaupt zum ersten Male von Menschen bestiegen wurde. Diese Wand hat eine durchschnittliche Neigung von 45 Grad und erreicht in den oberen Teilen eine Steilheit bis zu 60 Grad. Das zerlegte Geschütz wurde auf Schlitten von Sulden zur Schaubachhütte gezogen, von dort über den Suldengletscher in die Firnmulde zwischen Schröterhorn, Kreilspitze und Königsspitze gebracht und von der Mulde durch eine Eisrinne und über die eisige Nordwand der Kreilspitze auf den Gipfel aufgehißt. Von Sulden bis in die halbe Höhe der Bordwand wurden die Geschützteile ausschließlich mit menschlicher Kraft auf Schlitten gezogen, von dort wurden sie durch Drahtseile hochgebracht. Hiebei geschah ein Unglück, das noch guten Ausgang hatte. Zwei ausgezeichnete Bergführer, die mit Steigeisen ausgerüstet waren, sollten von der Kreilspitze das Ende des Drahtseils, damit es sich nicht verfange, über die Bordwand hinunterbringen. Zusammengeseilt waren sie kaum 50 Meter in der Wand abgestiegen, als einer auf dem Eise abglitt und im Sturz den anderen mit sich riß. In grausigem Absturz flogen die beiden Körper, sich überschlagend über die steilen Eishänge und Felsabstürze fast an die 500 Meter auf den Gletscher hinab. Mit einem gebrochenen Bein der eine und einer tiefen Kopfwunde der andere, beide über und über zerfetzt und zerrissen, konnten sie noch lebend geborgen werden und nach vier Monaten Aufenthalt im Krankenhaus wieder ihren harten Dienst in den Bergen aufnehmen.

Zur Bekämpfung versteckter feindlicher Stützpunkte, Maschinengewehrnester und Batterien mußte häufig ein Standpunkt für Geschütze gewählt werden, der kaum für gute Alpinisten erreichbar schien. Mitten in dem steilen Nordgrat der Marmolata, an die fast senkrecht zum Gletscher abstürzenden Felswände, wurde ein Geschütz geklebt, zu dem der Zugang schon eine hochtouristische Leistung ersten Ranges war. In vielen Felsenstellungen wurden Geschütze bis zu den vordersten Feldwachen vorgezogen, um von dort besser gegen den Feind wirken zu können. Auf der Spitze der Punta dei Bois-Castelletto, 2657 m, stand eine kleine Spritze, die zwischen den Felszacken hervor den Italienern auf der Dolomitenstraße heftig zusetzte. Auch die Italiener hatten ein Gebirgsgeschütz zwischen die Kavernen ihrer Feldwachen auf dem Lagazuoiband vorgeschleppt und ließen es von dort aus einträchtig neben Maschinengewehren und Minenwerfern gegen den Feind wirken. Schwere Artillerie wurde an der Alpenfront viel verwendet. Bis in die entlegensten Hochtäler wurden 30,5-Mörser vorgeschoben, für die oft kilometerlang die schlechten [137] Bergstraßen verbessert und fast immer alle Brücken verstärkt werden mußten. Oberhalb Corvara stand ein solcher Mörser, dem der Schutz des Col di Lana anvertraut war und aus dem Hochtal Fedaja hinter Canazei wirkte einer auf die Gletscherstellungen der Italiener auf der Marmolata. Eine ungeheure Zusammenballung von Artilleriemassen ergab sich an der Hochgebirgsfront notwendigerweise dort, wo zähe verteidigte, von Natur und Mensch bis zur Vollendung befestigte Bollwerke erstürmt werden sollten. Große Anhäufung von Artillerie war besonders den italienischen Alpentruppen mit ihrem Überschuß an Kampfmitteln möglich. Ein Beispiel hiefür ist die Beschießung des Col di Lana, bei dessen Sprengung 140 Geschütze auf einen Raum wirkten, auf den sich Schulter an Schulter kaum ein Bataillon entwickeln konnte. Die Wirkung des Artilleriegeschosses war im Hochgebirge von erhöhter Wirkung. Die Granaten schlugen aus dem felsigen Boden Gesteinstrümmer, die selbst wieder wie eine Granate wirkten und deren Splitter kaum weniger gefährlich waren. Noch verheerender war die Wirkung der Steine, wenn Granaten in steile Felswände einschlugen, an denen die abgesprengten Felsbrocken zu Steinlawinen anschwellend in die Tiefe rollten und unrettbar alles zerschlugen, was nicht in sicherster Deckung war. Hingegen milderten die zähe Firndecke der Gletscher und die meterhohen Schneemassen des Winters die Wirkung der Granaten sehr, weil diese in ihrem weichen Brei die Geschosse verschluckten und die Granaten im Schnee förmlich ersoffen. Ein besonderes Kampfmittel des Hochgebirges waren die Rollbomben. Dies waren Minen, die man über die steilen Felswände abrollen ließ, um damit gegen den in den Felsen eingenisteten Feind wirken und seine Stellungsanlagen zerstören zu können, wenn er für andere Kampfmittel unerreichbar war. Wie große Felsblöcke kollerten die zentnerschweren Rollbomben donnernd über die Wände, rissen riesige Mengen von Steinen mit und explodierten im Sturze durch ihren Zeitzünder.

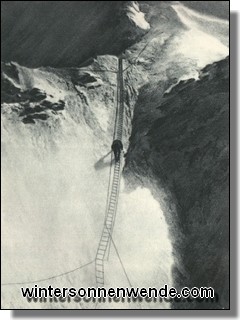

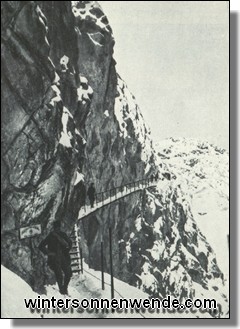

Die weite Sicht des Hochgebirges zwang zum besonderen Ausbau der Zugangswege zu den Stellungen, die oft auf weite Strecken beherrschend vom Feinde eingesehen waren. Es wurden Tunnelbauten angelegt, die ganze Felsmassive durchstießen. Vor dem 2477 m hohen Sasso di Stria, nahe dem Pordoijoch in den Dolomiten, dessen senkrecht nach [138] Süden abfallender Gipfel von den Österreichern besetzt war, wurde eine etwa 200 Meter tiefere Terrasse besetzt gehalten, die feindwärts senkrecht unter der Hauptstellung des Gipfels lag. Mit einem 500 Meter langen Felsstollen wurde der ganze Felskörper des Sasso di Stria durchfahren und so war es möglich, daß die Besatzung sicher und rasch in ihre wie ein Söller gegen den Feind in die Luft hinausragende Stellung gelangte. Die Bohrarbeiten selbst, das Aussprengen von Kavernen und der Bau von Tunnels war außerordentlich mühsam. Nur an wenigen, besonders wichtigen Teilen der Front konnten den Truppen für den rascheren Fortschritt der Arbeiten im Fels Bohrmaschinen zur Verfügung gestellt werden. Meist aber wurden die Arbeiten nur mit Bohrstange und Schlägel bewältigt. Unverdrossen arbeiteten auch die Kampftruppen trotz ihres schweren Dienstes im Schützengraben am Kavernenbau, um sich dadurch sicherere und besser bewohnbare Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen. Die Arbeiten im Fels konnten auch dadurch große Gefährlichkeit erlangen, daß durch zu vieles Anbohren des Felskörpers ganze Teile des Berges zusammenbrachen oder abstürzten. Durch einen solchen Abbruch erlitten die italienischen Truppen außerordentlich schwere Verluste. In den Lorafelsen südlich des Pasubio hatten sie in eine 25 Meter hohe Felswand ein kleines Dörfchen eingebohrt. Durch diese zahlreichen Anbohrungen brach die ganze Felswand in sich zusammen und stürzte in der Nacht, alles mit sich reißend, in die Tiefe. Mehr als 200 Soldaten und Offiziere fanden hiebei den Tod. Es gibt kaum einen Felsberg an der Alpenfront, der nicht durch zahlreiche Kavernen angebohrt wurde. Aus ihren Felswänden starren heute noch wie die toten Augen des Krieges schwarze Löcher, aus denen durch Jahre Feuer und Verderben spie. Große Arbeiten waren an jenen Felsbergen nötig, deren steile Felswände nur durch schwere Kletterarbeit zu bezwingen waren, die jedoch ständig von größeren Truppenabteilungen auf ihrem Weg in die Stellungen begangen werden mußten. Auf der Costabella in der südlichen Marmolatagruppe wurde durch die vollkommen glatten, auch für Kletterer kaum bezwingbaren Wände ein Hängesteg (Abb. 41) angelegt, der es den Soldaten ermöglichte, gegen feindliche Sicht gedeckt rasch und sicher in die Stellungen zu gelangen. Auf dem benachbarten Col Ombert, 2671 m (Abb. 51), wurde eine österreichische Feldwache errichtet. Da der Berg auf der österreichischen Seite mit einem sehr steilen Felsgrat abstürzte, war es notwendig, den Zugang zu dieser Feldwache so zu erzwingen, daß man vom Fuß des Berges bis auf den Gipfel eiserne Leitern in den Felsen verankerte, auf denen die Besatzung ihren steilen Weg zum Gipfel nahm. Eine der größten, versicherten Weganlagen schufen die Italiener, auf der sie vom Zebrùgletscher aus den Gipfel der Thurwieserspitze, 3648 m, erreichten (Abb. 33). Die Versicherung wurde durch hängende Seile bewirkt, die an manchen Stellen doppelt und dreifach gelegt waren, eine Länge von 3000 m hatten und eine Höhe von über 700 m, von 2900 auf 3648 m, bewältigten. Sehr zu Recht wurde diese Steiganlage, in die auch vielfach Strickleitern eingebaut waren, die "Himmelsleiter" genannt.

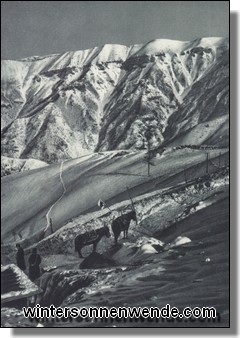

[139] Der Fels wird für Jahrtausende die eingebohrten Zeichen des Krieges bewahren. Die Gletscher hingegen, ewig wandernd, werdend und vergehend, hatten ihre unberührte Reinheit wieder gewonnen, kaum daß der Mensch in den Frieden der Täler zurückgekehrt war. Hundertmal mehr noch als im Fels wurde im Eis gebohrt und gebaut. Die Bohrarbeit im Eis war unverhältnismäßig leichter und rascher zu bewältigen. Die vollkommene Deckungslosigkeit der weiten Gletscher und Schneeflächen zwang die Truppen noch früher und noch mehr als im Fels, ihr Leben und Treiben in das Eis zu versenken. Erstaunlich großartig sind die unterirdischen Stellungen, Unterstände, Zugangs- und Verbindungswege, die unter dem Eise angelegt wurden. Mehr als 8 km Stollengänge unter dem Eis durchzogen kreuz und quer den Gletscher der Marmolata. Horchposten, Stützpunkte und Feldwachen lagen an den Tunnelausgängen dem Feind gegenüber. Es war buchstäblich eine im Eis versenkte Front, über der als einziges Zeichen menschlicher Anwesenheit die glitzernden Drahtseile der Seilbahnen liefen. Aber nur die Seile und die surrenden Wägelchen liefen durch die Luft, die Stationen waren wie die Bahnhöfe einer Untergrundbahn tief im Fels und Eis versenkt. Geschützt von den Felsen des Dodici, 2720 m, entstand im eisigen Körper der Marmolata eine "Eisstadt" (Abb. 6), die Unterkünfte und Depots für größere Truppenabteilungen enthielt. In größtem Maßstabe wurden von beiden Gegnern die Eisbauten in den Gletschern der Ortler- und Adamellogruppe betrieben. Hier ist besonders der Bau eines italienischen Zugangsstollens von allein über 6 km Länge zu erwähnen. In diesen reinen Eisbergen dienten die Stollenbohrungen im Eis jedoch nicht allein für den Ausbau der Stellungen, sondern wurden auch benützt, um den Angriff gegen den Feind vorzutragen. Durch den Bau von kilometerlangen Eistunnels wurden die Stellungen der Italiener auf dem Gipfel der Hohen Schneid, 3431 m (Abb. 23), und auf der Trafojer Eiswand, 3568 m, erstürmt. Die Natur des Hochgebirges ist ein ewig lauernder Feind des Menschen. An keiner der ungeheuren Fronten des Weltkrieges stand die Natur als Feind so furchtbar gegen den kämpfenden Menschen auf, wie an der Hochalpenfront. Der Soldat des Hochgebirges hatte täglich und stündlich mit dem Kampf gegen zwei Feinde zu rechnen, seinen Gegner und die wilden Elementarereignisse der Hochgebirgsregionen. Dieser zweite Feind konnte weitaus gefährlicher sein, als die feindlichen Kugeln, weil er überall lauerte, unberechenbar und allzeitig und in Wucht und Stärke so furchtbar, daß jedes Beginnen, sich gegen ihn zu schützen, klein und nichtig wurde. Das große Kapitel der Leiden, welche die Truppen im Hochgebirge, in Fels und Eis, ertrugen, wird für immer einen besonderen Platz in der Geschichte der kämpfenden Völker einnehmen. Wenn die Sonne lachte und die klare Bergluft um die Gipfel strich, dann war das Leben des Hochgebirgskämpfers ein herrliches Sein, in das der Krieg nur wie ein böser [140] Traum spukte. Wenn aber alle Gewalten des Hochgebirges mit elementarer Wucht auf die Besatzungen losbrachen, dann wurde der Aufenthalt zu einer furchtbaren Hölle, die oft mehr Opfer forderte, als schwere Kampfhandlungen gegen den Feind. In den ersten Monaten des Krieges waren die Truppen in den nur wenig ausgebauten Stellungen besonders stark der Unbill und der Gefährlichkeit der Witterung ausgesetzt. Ohne Stellungsbauten, ohne genügende Ausrüstung, verbrachten Patrouillen in Sturm und Wetter viele Nächte auf den höchsten Graten und Gipfeln. Mit einem Schlage veränderte der Einbruch schlechten Wetters die Gefährlichkeit des hochalpinen Geländes. Wege und Steige, deren Begehung bei gutem Wetter für geübte Leute keine allzugroße Schwierigkeit bedeutete, wurden bei Sturm, Regen, Kälte, Schneefall und Vereisung lebensgefährlich und oft ungangbar. Der Zwang, diese schwierigen Wege zu jeder Zeit und bei jeder Witterung zu begehen, führte zu zahlreichen Unglücken und Abstürzen im Fels. Die gleichen Tücken wiesen die Gletscherwege auf, bei denen eine Verbesserung durch künstliche Hilfsmittel noch schwieriger zu bewerkstelligen war. Der Gletschertod durch Spaltensturz hielt reiche Ernte. Sturm und Nebel konnten innerhalb weniger Minuten auf Gletscher- und Schneefeldern jede Spur eines Weges verwischen. Der sichere Untergang durch Erschöpfung und Erfrieren traf jene Soldaten, die sich in solchem Unwetter ihren Weg bahnen mußten. Unsäglich waren die Leiden in den Hochstellungen durch Kälte. Es erscheint fast unglaubwürdig, daß Truppen bei 40 Grad Kälte ihr Leben fristen konnten, ihren Dienst versahen und kampfbereit waren. Alle Schutzmittel versagten gegen das Übermaß an Kälte, das von Posten auf 3000 m Höhe und mehr in Sturm, Nacht und Winter beim Wachdienst ertragen werden mußte. Die Abgänge bei den Truppen wegen Erfrierungen erreichten eine erschreckende Anzahl. Dies besserte sich erst, als der Ausbau der Stellungen soweit fortgeschritten war, daß den Leuten das Schlafen und Wohnen in warmen Unterständen ermöglicht werden konnte. Besonders gefährlich wurde die große Kälte durch den Umstand, daß die Schußwaffen durch sie unbrauchbar wurden. Oft kam es vor, daß die Verschlüsse der Gewehre einer Besatzung, die in Erwartung eines gegnerischen Angriffes im Graben lag, einfroren und die Leute nur mehr mit Handgranaten kämpfen konnten. Der furchtbarste, allgegenwärtige Feind des Soldaten im Hochgebirge war die Lawine. Auch Alpinisten und Schiläufer, die dieser Gefahr mit genauester Überlegung und Berechnung begegnen können, werden immer wieder, solange es Berge und Bergsteiger gibt, den Lawinen zum Opfer fallen. Dem Hochgebirgssoldaten, der für den Schutz seines Lebens erst in zweiter Linie besorgt sein durfte, dessen oberste Pflicht die Erfüllung seines Dienstes war, wurden die Lawinen zum furchtbaren Verhängnis. Von diesem tückischen Feind wurden alle betroffen, von vordersten Posten bis zum Mann in der Etappe. Es wird sich nie feststellen lassen, wer dem "Weißen Tod" mehr Opfer gebracht hat, die Kampftruppe, der der Schützengraben zum Schneegrab wurde, oder die end- [141] losen Trägerkolonnen, die ohne Rücksicht auf die drohende Gefahr in Erfüllung ihres schweren Dienstes den Weg in den sicheren Tod gehen mußten. Die Wucht der Lawinen zerstörte alles, Unterstände, Baracken, Seilbahnen; riß Menschen und Material, Geschütze und Bemannung in die Tiefe. Im Lagazuoiabschnitt wurde einer feuernden Batterie ein Geschütz samt der Bemannung aus der Stellung weggespült. Als die Italiener ihre Stellungen bis zum untersten Rand des Fontana Negra-Kars vorgeschoben hatten, flog eines Tages in einer Lawine ein Unterstand mit seinen Insassen über die Felswand, mit der das Kar in das Travenanzestal abbricht, in die österreichischen Stellungen hinunter. Zahlreich sind die Fälle, in denen einzelne Leute mit Lawinen Hunderte von Metern tief hinabgerissen wurden und durch ein wunderbares Geschick heil entkamen. Zu einem furchtbaren Hexenkessel wurde die Talstellung im Gemärk südlich Schluderbach, auf die von beiden Seiten über die steilen Bergwände Lawinen wie Wasserfälle herabtosten. Es gab für die Besatzungen der feindlichen und eigenen Linien keine andere Rettung vor diesem Toben der Elemente, als die Gräben zu verlassen und sich in die Mitte des Tales zu flüchten. Dort standen nun die Soldaten in dichten Haufen gedrängt, Freund und Feind, offen und ungedeckt wie auf einem Kirchplatz, und starrten mit Entsetzen dem Toben der Lawinen entgegen. Der Krieg war für Stunden neutralisiert, es gab für beide Seiten nur einen Feind, vor dem man flüchtete. Der Winter 1915/16 hatte an der Alpenfront beiden Gegnern außerordentlich starke Verluste durch Lawinen gebracht. Aus großer Unerfahrenheit hatte man Unterstände vielfach in lawinengefährlichem Gelände angelegt, beging Wege, die von Lawinen bestrichen waren und lief so der Gefahr geradewegs in den Rachen. Zu einer noch größeren Katastrophe wurde der Winter 1916/17, der Schneemassen brachte, wie man sie seit Menschengedenken nicht gesehen hatte. Schon im Dezember fiel durch Tage und Wochen der Schnee ununterbrochen, Meter auf Meter wuchs die weiße Decke, unter der alles Leben und aller Kampf wie erstorben schien. Auf beiden Seiten mußte man die gewaltigsten Anstrengungen machen, um das Ersticken der Front unter dieser Sintflut von Schnee, das Verhungern und Erfrieren ganzer Abschnitte, zu denen niemand vordringen konnte, zu verhindern. Alle Kraft bei Freund und Feind vereinigte sich nur mehr auf die Rettung der bedrohten Kameraden. Schon diese Schneemassen hatten die Fronten in eine sehr gefährliche Lage gebracht. Da ging im ganzen Alpengebiet der Schneefall plötzlich in tauiges Föhnwetter über und verwandelte die gefallenen Schneemassen in eine breiig flüssige Masse. Die ganze Front kam ins Rutschen. Wo seit Menschengedenken keine Lawinen abgegangen waren, flossen Ströme von Schnee. Dort, wo man nie eine Lawinengefahr für möglich gehalten hätte, geschahen große Unglücke. Dieser entsetzliche Tag, der allein mehr Opfer forderte, als der ganze Winter des vorhergehenden Jahres, war der 13. Dezember 1916, ein Freitag [Scriptorium merkt an: Mittwoch]. An diesem Tage geschah die große Lawinenkatastrophe an der Marmolata, die größte des Krieges und aller Zeiten. Vom Gipfel ab brach die viele Meter hohe Schnee- [142] decke los und donnerte, alles unter sich begrabend, zu Tal. Das große Lager auf Gran Poz wurde vollkommen verschüttet. Unter ungeheuren Anstrengungen und in rasender Eile begannen die Bergungsmannschaften, selbst von nachfolgenden Lawinen ständig bedroht, die Ausgrabungsarbeiten. Nur wenige von den Unglücklichen konnten gerettet werden, dem "Weißen Tod" waren mit einem einzigen Schlag an die 300 Opfer zugefallen. Noch im Mai des nächsten Jahres barg man Leichen aus den Lawinenresten im Tal. Und seit Ende des Krieges speit Jahr für Jahr der Gletscher der Marmolata Leichen von Soldaten aus, die ihr eisiges Grab im Hochgebirge gefunden hatten. Eine der besondersten Eigenheiten der Kriegsführung im Hochgebirge war der Minenkrieg. Gegen Berge, die schon von Natur aus durch das unwegsame Gelände ihrer Flanken fast unangreifbare Bollwerke waren und die durch den mit allen erdenklichen Mitteln geförderten, festungsartigen Ausbau im wahrsten Sinne uneinnehmbar wurden, versagten alle, auch die modernsten Kampfmittel, versagte auch die größte Übermacht an Kampftruppen. Um diese Ungetüme von Festungen in die Hand zu bekommen, begann man den Maulwurfskrieg unter der Oberfläche in Fels und Schnee und Eis. Die Felsberge der Dolomiten waren mehr denn anderswo das Gebiet, in dem der Minenkrieg zu größter Entwicklung kam. Mit zäher Energie ging man von beiden Seiten daran, sich Meter um Meter in unsagbar ermüdender, schwieriger und gefährlicher Arbeit im Leib des Felsens bis unter den Gegner vorzuarbeiten. Außerordentlich lange Stollengänge mußten oft vorgetrieben werden; die längsten Bohrungen machten die Italiener an der Punta dei Bois-Castelletto mit 507 m und an der Vorkuppe des Kleinen Lagazuoi mit 1110 m reinen Felsstollens. Diese Arbeiten erforderten viele Monate, ja bis zu einem halben Jahr und mehr und den Einsatz von Arbeitskräften in der Höhe von vielen hundert Mann. Gewaltige Mengen Sprengstoff waren notwendig, um die Gipfel aus kompaktem Fels in die Luft zu sprengen. Nach der größten Mine des Weltkrieges, jener der Österreicher am Pasubio mit 55 000 kg Sprengstoff, war die der Italiener am Castelletto mit 35 000 kg Sprenggelatine die mächtigste. Zahlreich sind die Minen, deren Sprengladung zwischen10 und 20 Tonnen lag, und ungezählt jene vielen Sprengungen an der ganzen Hochgebirgsfront, die von einigen hundert Kilogramm Dynamit aufwärts geladen waren. Die Arbeit an den Sprengstollen blieb dem Feinde fast nie verborgen und führte zu der einzig wirksamen Gegenmaßnahme, dem bohrenden Gegner Stollen entgegenzutreiben und ihm durch Sprengung der eigenen Stollen den Weg unter der Erde zu versperren. Es kam zu regelrechten Kämpfen im Innern der Erde gegen den wühlenden, unsichtbaren Feind, dessen Herannahen man nur unbestimmt und ungefähr an den dumpfen

Die größte Mine des Weltkrieges wurde von den Österreichern am Pasubio, Abb. 89, zur Entzündung gebracht. Unzählige kleinere Minen waren vordem von beiden Seiten gelegt worden. Am 13. März 1918, um 8 Uhr früh, sollte eine mit 13 000 kg Sprenggelatine geladene italienische Mine, die vom italienischen Pasubiokopf unter die österreichische Platte vorgetrieben worden war, gezündet werden. Am gleichen Tage stand die österreichische Riesenmine sprengbereit, die genau unter den italienischen Stellungen auf dem Pasubiokopf lag und mit der ungeheuren Menge von 55 000 kg Dynamit geladen war. Die Österreicher kamen den Italienern zuvor. Im Morgendunkel des 13. März riß die Riesenmine den feindlichen Pasubiokopf in Fetzen. Die Wirkung war ungeheuer. Die Flammengewalt der Sprengung war urgewaltig und durchdrang den Felskörper des Berges in allen seinen Ritzen und Fugen, so daß selbst aus weit entfernten Stollen Stichflammen schlugen.

In den entlegenen Hochstellungen der Alpen, wohin sich nur selten ein Tourist verirrt, starren noch immer, nur wenig verfallen, die Überreste aus den wilden Kampfjahren in den blauen Friedenshimmel der Berge. Jahrzehnte werden vergehen müssen, bis auch diese letzten Spuren des Krieges vergangen sein werden. Heute noch sind sie Zeugen eines grauenvollen Krieges, der aus den Niederungen bis zu den höchsten und reinsten Bergspitzen emporstieg, Zeugen des Heldentums jener Männer, die in Erfüllung ihrer Pflicht auf diesen Bergen kämpften und starben.

|