|

Der Krieg im Bauch des Gletschers Die Leistungen im Hochgebirgskrieg gipfeln in den Begriffen: Kameradschaft und Heimatliebe. Unter der Macht der Naturgewalten des Hochgebirges war die rückhaltlose Hingabe und Aufopferung des Einzelnen ein Gebot des Selbsterhaltungstriebes. Jeder Posten war sich seiner Wichtigkeit bewußt, damit sich die Kameraden in der Kaverne ruhig ausstrecken konnten. Gemeinsame Gefahren steigerten das Gefühl der gegenseitigen Verbundenheit und des Vertrauens. Auch das Verhältnis zwischen Offizier und Mannschaft war dort oben viel enger und freundschaftlicher und wurde mit der Zeit zu einer richtigen Bergkameradschaft. Trotz des jahrelangen Stellungskrieges sorgte schon der Wandel der Jahreszeiten für ständige Abwechslung und ließ das Gefühl der Langeweile nicht aufkommen. Zudem wurden die Besatzungen nur selten abgelöst, weshalb wir trachten mußten, Stellungen und Unterkünfte möglichst gut und wohnlich auszugestalten. Der chronische Mangel an Bohrmaschinen und Sprengstoff zwang uns, die Holzhütten nahe an Steilhängen anzubauen. Feindliche Blindgänger wurden bei Nacht oder im Nebel unter Lebensgefahr geborgen, um den kostbaren Inhalt zum Sprengen verwenden zu können. Mit der Zeit hatten auch wir die Entbehrungen und Gefahren mehr als satt, oft, wenn neben den Gefahren des Krieges die Leiden und Entbehrungen im Hochgebirge übergroß wurden, kamen leise Gefühle des Überdrusses gegen den Krieg auf. Wenn dann aber unser Blick wieder über die grünen Matten ging, aus denen wie Flammen die graugelben Dolomittürme zum Himmel loderten, dahinter das sonnige, sagen- und rebenumwobene Etschland am Fuße des weitglänzenden Gletschersaumes der Ötztaler und Zillertaler Alpen, die marmorn gegen den tiefblauen Himmel abschlossen – da wurde solcher Mißton tief in der Seele erstickt und Stutzen und Steinbohrer wieder fester in die Faust gepreßt: Für Gott, Kaiser und Vaterland! Wer Freude an der Natur hatte, dem war der jahrelange Aufenthalt in den Hochalpen ein tiefes Erlebnis. Allenthalben konnten wir die Natur bei ihrem Zerstörungswerk der Erdkruste belauschen und sie dabei nach Kräften in unseren Dienst stellen. Oft wurden wir da oben an die Erlebnisse der Arktisforscher und das Leben der Eskimos erinnert. Die vier Jahreszeiten schmolzen ober der Baumgrenze auf kaum zwei zusammen. Oft sehnten wir im Sommer bei Blitz, triefenden Eisstollen und der großen Splitterwirkung der auf Fels krepierenden Geschosse den Winter herbei. Besonderen Einblick [18] taten wir in die Geheimnisse des Gletschers, seiner Spalten, seiner verschiedenartigen Bewegungen im Winter, wo das Eis kalt und spröd, und im Sommer, wo es plastisch ist. Es stellten sich die Bedürfnisse heraus, an die kein Gelehrter, Glaziologe oder Bergsteiger gedacht hatte. So brauchten wir zum Füllen der Sandsäcke Schotter, aber ringsum war nur fester Fels und Eis. Vom Gletscherrand bis zum Grat war es weit; nun gingen wir auf die Grundmoräne, die wie ein Schotterbrecher arbeitet, in verschiedenen Höhen los. Dabei machten wir die für den Stollenbau wichtige Beobachtung, daß im Winter das Eis wie ein Wellblech auf dem Fels abwärts rutscht, im Sommer hingegen überall gleichmäßig drückt und aufliegt. Unter solchen Verhältnissen ist fast jeder zum Naturforscher geworden.

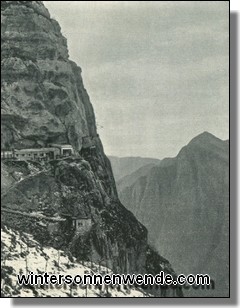

Meine Pionierabteilung hatte bei Kriegsausbruch mit Italien Befehl, von Vigo di Fassa durch das San Nicolò-Tal auf die Costabella, 2759 m, zu ziehen. Von hier gegen Osten mußten wir den zerrissenen Grat dem Feind überlassen, der ihm von dort leichter zugänglich war. Trotzdem setzten wir uns ruhig am Fuße der steilen Bordwände fest, denn wir sagten uns, daß wohl eine feindliche Abteilung leichter über die steilen Schutthalden herunterkommen könne, als im eigenen Feuer wieder zurück. Der erste Kriegssommer wurde fleißig zum Ausbau von Sandsackstellungen und Baracken an gedeckten Steilhängen ausgenützt. Freilich brachen die Stellungen bei dem feindlichen Munitionsüberschuß zusammen. Aber die Nacht war unsere Helferin, da wurden alle Schäden wieder gutgemacht. Da es noch wenig Minenwerfer und Handgranaten gab, hatten wir geringe Verluste. Die nächste Sorge war die Herrichtung und Maskierung der vom Gegner meist eingesehnen Zufahrtswege, was durch kulissenartige Astbehänge gelang. Der Mangel an Trägern zwang zum Seilbahnbau. Dabei halfen uns tüchtige deutsche Spezialtruppen, die auch genug Material mitbrachten. Nach ihrem Abgang setzten eigene Seilbahnabteilungen diese Bauten in großem Stile fort. Im Herbst 1915 wußten wir eigentlich noch nicht, ob es möglich sein würde, den Winter auf den Graten zu verbringen. Man sagte sich aber, daß der Feind im Frühjahr viel leichter auf der aperen Südseite werde heraufklettern können, als wir vom Norden. Deshalb wurden alle Anstrengungen zur Versorgung mit dem Notwendigen gemacht. Der Winter hatte auch Einsehen und war im allgemeinen mild. Trotzdem hatten wir Gelegenheit, den Eismann gründlich kennenzulernen und seine Eigenheiten auszunützen.

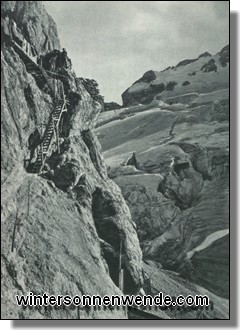

Wo steile Rinnen mit Lawinen- und Steinschlaggefahr begangen werden mußten, stellten wir aus Rundholz sattelartige Böcke auf, die seitlich mit Drahtseil verankert und mit Schwarten und Fichtenzweigen verschalt waren. Der Felsboden wurde in solchen Fällen mit einfachen Holzstiegen belegt. Alle diese Fertigkeiten und Erfahrungen kamen uns im Gletscher ein Jahr später sehr zugute. Die Arbeiten mußten immer gut vorbereitet und organisiert sein, denn der Feind verfolgte bei Tag mit Schrapnell und Maschinengewehr jeden einzelnen Mann. Auf der Nordseite der Costabella stellten wir an Stelle des Zeltes im Herbst 1915 eine mittelgroße Baracke auf, die in zwei Tagen mit etwa 750 Trägerlasten auf 2750 m befördert wurde. Am zweiten Tag wütete ein wilder Schneesturm. Kaum hatten die braven Träger auf schmalem Steig die 300 m hohe Bordwand durchstiegen, empfing sie auf der Banca di Campagnaccia der eisige Sturm. Die Bretter und Kanthölzer am Boden nachschleifend und mit blutigen Wangen krochen sie zum Gipfel; es war kein Wunder, daß einige wichtige Konstruktionsteile oben nicht ankamen. Später entstand auch hier von Ciampei bis Banca eine Seilbahn. Die Mittelstation war an einen haushohen Felsblock angebaut. Doch im Frühjahr vernichtete eine Staublawine diese Station samt Bedienung, drückte die obere Bergstation wie ein Kartenhaus an den Fels, nahm ein Schwungrad von etwa 300 kg durch die Lüfte ins Tal mit und zog die Holzstützen aus dem Boden. Als wir zum erstenmal an den Ort der Verwüstung kamen, sahen wir etwa 90 m hoch an einem Seil ganz schief einen Holzständer hängen. Ein Freiwilliger ließ sich an einer Rolle zu ihm abseilen, um den Bock abzuschneiden. Die gleiche Lawine nahm von oben einen Posten mit, der sich nach etwa vierstündigem Aufstieg im allgemeinen gesund bei seinem Kommandanten meldete. Der unerschrockene Mann hatte im Lawinenwirbel etwa 300 m Höhenunterschied zurückgelegt. Durch die Lawinenkatastrophe Mitte März 1916 waren alle Telefonleitungen zerstört. Erst nach einigen Tagen gelangte eine Schipatrouille im Lastei-Kar so nahe an die Nordwand heran, daß man wieder Verbindung durch Rufe bekam. An einem noch gespannten Eisendraht ließ der Kommandant der Costabella eine Blechbüchse mit einer Situationsmeldung herabsausen, aus der wir entnahmen, daß oben die Besatzung keine Verluste gehabt hatte, aber mit Brennmaterial ziemlich knapp war. Durch die Nordwand der Costabella von der Lastei-Scharte aus sprengten und zimmerten meine Pioniere einen gedeckten Gang. Die große Gipfelwächte wurde als Tunnel, Magazin und feindwärts als erhöhter Postenstand ausgewählt. Als auch der Costabella-Südgrat gut überwächtet war, reifte in mir der Plan, über denselben einen Vorstoß zu versuchen. Die enorme Lawinengefahr hatte sicher auch den [20] Italienern viel zu schaffen gemacht und ihr vorgeschobener Posten schien unbesetzt. In einer mondhellen Märznacht ging ich mit 6 Bergführern los, während im Osten im Sattel des Col Ombert ein scheinbares Feuergefecht inszeniert wurde, um die Aufmerksamkeit dorthin abzulenken. Wir krochen in Schneemänteln vor. Auf der Bocche stiegen färbige Leuchtraketen auf und schwankten wie Fixsterne in das Pellegrinotal hinab. Die nächtliche Stille wurde durch einen Gewehrschuß unterbrochen. Wir legten uns platt, denn die Kugel war knapp über uns hinweggegangen. So lagen wir etwa eine halbe Stunde, bis wir die Kälte nicht mehr länger aushalten konnten. Wir schoben uns weiter, dann ging es durch eine steile Schneerinne hinunter. Möglichst still, am Seil hintereinander, den Stutzen am Rücken und den Gürtel voll Handgranaten hinab auf das unbekannte Schneefeld. Die Luft war rein. Wir stapften noch ein Stück vor bis auf die Höhe. Bald traf auch die bereitgestellte Halbkompagnie ein. Es begann zu dämmern, als wir mit den wichtigsten Schneelaufgräben fertig waren. Beim Ausbau der neuen, rechten Flankenstellung gegen das Pellegrinotal wurden drei Mann von einer Wächte mitgerissen und kamen so mit Schwung und ganz unschuldig in italienische Gefangenschaft.

So hatten wir im ersten Kriegswinter Gelegenheit genug gehabt, eine Reihe von Erfahrungen in Fels und Schnee zu sammeln. Nun kam eine weit schwierigere Aufgabe.

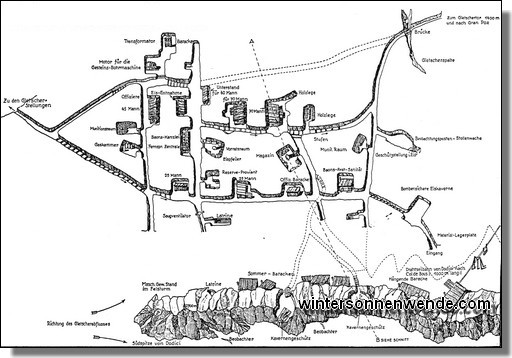

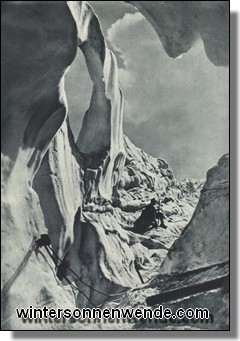

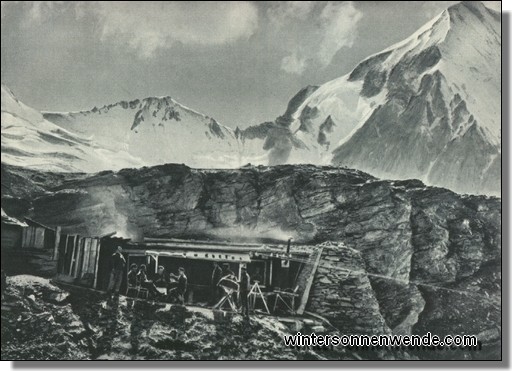

[21] Zum Ausbau der Gletscherstellung wurde auch meine Kompagnie im Mai 1916 auf die Marmolata befohlen. Mit Begeisterung gingen wir ans Werk. Wir hatten durch mehr als ein Jahr vom Westen her ihre wunderbare Südwand mit der Eishaube bewundert und nun kam es so, daß wir sie in eineinhalb Jahren bis in ihre geheimsten Spalten kennenlernen sollten. Ich suchte für uns unter dem Gletscher einen offenen, vor Lawinen sicheren Bauplatz. Ein Teil der Sappeure baute hier auf dem letzten grünen Rasen, der erst nach dem Rückzug des Eises vor kurzer Zeit entstanden sein dürfte, einige Hütten. Mit den übrigen Leuten wurde in den Stellungen, an den Wegen und Gletscherbrücken fleißig gearbeitet. Das Zentrum des Nachschubes lag unter der Gletscherzunge auf Gran Poz, 2300 m, zugleich war dort die Hauptseilbahnstation. Bei Dunkelwerden starteten hier die Träger zur "M-Scharte" (Marmolatascharte), nach "3259", nach "D" (Dodici)1 und "U" (Undici)1, nach "2800" und nach "S" (Fessura-Scharte). Wehe, wenn zu dieser Zeit einige Lagen Schrapnells prasselnd über den Gletscher fegten, dann stoben alle wie eine Schar Vögel auseinander (Abb. 6).

Auf der Col de Bous-Spitze (Abb. 6) gingen wir daran, aus der steilen, von früheren Gletschern glatt geschliffenen Felswand eine Fläche für einen Unterstand auszusprengen. Am zweiten Arbeitstag zeigte sich ein kleines Loch. Ein Jäger steckte den Kopf hinein und vernahm ein unheimliches, dumpfes Brummen. Wir stellten eine große Höhle fest. Nach einem Monat war diese schöne, natürliche Höhle von den Versturztrümmern gesäubert und ein großer Unterstand mit etwa 30 Meter Felsüberlagerung, wind- und bombensicher aufgestellt. Die Nächte auf dem Gletscher waren eigentlich nie recht dunkel, wenn man nicht gerade in einer schweren Gewitter- oder Schneewolke steckte. Dazu sorgten die Scheinwerfer und Leuchtraketen ständig für ungebetene Erhellung. Dies machte sich am unangenehmsten nahe bei "S" bemerkbar, wo der Gegner den Zuschub energisch unterbinden wollte. Stundenlang lagen die Träger zeilenweise auf dem Gletscher und wurden im gleißenden Lichtkegel der Scheinwerfer mit Maschinengewehren angeknattert. Wenn dann am Morgen von "S" telefonisch angefragt wurde, warum wieder das Notwendigste nicht eingelangt sei, wußte man, daß die Träger wieder einmal unverrichteter Dinge hatten umkehren müssen. Alles drehte sich beinahe um diese "S-Stellung" (Abb. 6). Sie lag rund 3000 m hoch am Grat, am Rand der ungeheuren, 6-800 m fast senkrecht abfallenden Süd- [22] wand, die sich bis zur Marmolatascharte volle 3 km gegen Westen hinzieht. Die dürftige Stellung saß nur oberflächlich auf dem Schnee und die Brustwehr bestand aus wenigen Sandsäcken, die mit Eis und Schotter gefüllt wurden. Schotter war dort oben kostbares Gut, denn der Zuschub langte kaum für Munition, Essen und Holz.

Fast täglich konzentrierten die Italiener das Feuer von über 40 Geschützen auf diese Scharte, so daß niemand geglaubt hätte, es könne dort menschliches Leben übrigbleiben. Wenn aber die feindlichen Patrouillen vortasteten, wurden sie immer wieder auf ihren Felskopf "3065" (Abb. 6) zurückgeschlagen. Sowohl die braven Kaiserschützen, als die nachfolgenden Kaiserjäger erlitten fast täglich schwere Verluste. Anfangs August 1916 meldete der Gletscherkommandant, Kaiserjäger-Hauptmann Samen, der den Befehl hatte, die "S-Stellung" um jeden Preis zu halten: "... Meine Jäger werden selbstverständlich auf diesem Posten bis zum letzten Mann ausharren, doch mache ich darauf aufmerksam, daß ich, wenn ich so wie heute durch einen einzigen Volltreffer, 7 meiner besten Leute verliere, in den nächsten Tagen, wenn die Schneeschmelze fortschreitet, meine ganze Mannschaften verloren haben werde." Da mit dem Fall von "S" auch die darunterliegende "U-Stellung" in hohe Gefahr gekommen wäre und damit die ganze Fedaja-Front, mußte uns die Brigade endlich Reservemannschaft und Material zur Verfügung stellen. Die Not machte erfinderisch. Ich hatte schon früher eingesehen, daß ein Offenhalten von Schneelaufgräben, die oft nach Stunden vom Wind wieder eingeebnet und in ihrer ganzen Länge vom Feind eingesehen waren, vergebliche Mühe wäre. Wir bekamen zwar versuchsweise lange, weiße Maskiertücher, doch auch diese fegte der Sturm hinweg. Nun war bei meiner Bergführerkompagnie ein Zugführer, der acht Jahre in amerikanischen Kohlenbergwerken gearbeitet hatte. Er fertigte aus Flacheisen verschiedene Handbohrer an, mit denen man in einigen Minuten bis zu 1 m tiefe Löcher in das Eis bohren konnte. Wir ließen ihn in eine Spalte hinab und probierten dort die Wirkung der verschiedenen Sprengmittel aus. Am besten eignete sich Ekrasit, das durch seinen heftigen Schlag das Eis in Firn verwandelte. Eine briefliche Anfrage bei den zwei promi- [23=Abb.] [24] nentesten Glaziologen Brückner (Wien) und Finsterwalder (München) ergab, daß bisher noch nie tiefe Stollen in Gletschereis gebohrt worden waren. So blieb uns nichts anderes übrig, als das Eis wie Fels zu behandeln und Erfahrungen zu sammeln.

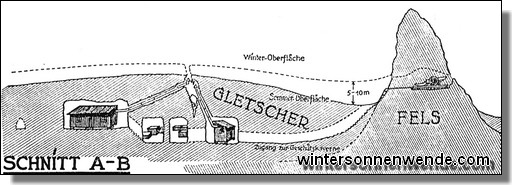

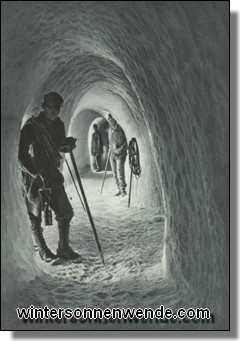

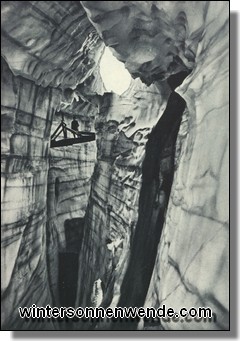

Wir bauten an drei Stellen des Gletschers Unterstände in halb offene Spalten und begannen von hier aus Stollen nach oben und unten vorzutreiben. Nach jeder Sprengung wurde das zertrümmerte Eis mit Hacken und Spießen entfernt und mit kleinen Rodeln auf rinnenartig aufgebogenen Wellblechen abwärts zur nächsten Spalte geschafft. Anfangs machte uns die Lüftung vom Ekrasitdampf Sorge. Dies währte nicht lange, denn der Zuschub von Sprengstoff wurde wegen Mangel eingestellt. Wir mußten uns nun mit der Eishacke allein helfen. Und wirklich ging es kaum langsamer als früher, nur waren die Leute in dieser Höhe bald müde und mußten alle 2 Stunden abgelöst werden. Die Leistungen schwankten in 24 Stunden um die 6 Meter. Nur dort, wo sich Gletscherspalten in der Trassenrichtung ausnützen ließen, ging es rascher. Daher verbrachten wir viele Nächte auf dem Gletscher auf der Suche nach geeigneten Spalten.

Einmal wurde versucht, in der "S-Randkluft", wo einige Baracken entstanden waren, eine Bohrmaschine mit 2 Kompressoren zu installieren. Es war eine mühsame Arbeit, die vielen, schweren Bestandteile der Bohrmaschine von "D" auf dem Gletscher zur "S-Randspalte" zu schleifen. Lange Kanthölzer wurden als Kufen untergelegt und so ging es mit größter Vorsicht über die vielen Schneebrücken des Gletschers. Wir hatten übrigens durch Spaltensturz nur einen Toten und wenige Schwerverletzte zu beklagen. Wenn man bedenkt, wie viele Menschenleben durch die Eisstollen erhalten blieben, ist dies sehr wenig. Ebenso minimal war die Geschoßwirkung unter dem Eise. Ich weiß nur einen Fall, wo ein 21er eine Spaltenbrücke durchschlug und gerade im Unterstand zur Explosion kam, wodurch 2 Mann getötet wurden.

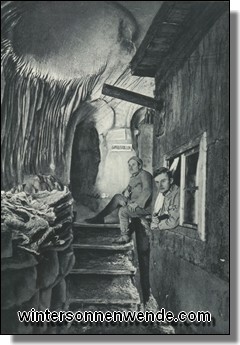

Die Gletscher- und Winterwege wurden mit langen Stangen markiert, an denen [25] hölzerne Pfeile mit gelber, phosphoreszierender Farbe die Richtung angaben. In den Eisstollen waren an den Abzweigungen Tafeln mit wohlklingenden Decknamen für jeden Stollen angebracht. Der Winter setzte schon im Oktober 1916 mit großer Heftigkeit ein. Nach mehrtägigem, nassem Schneefall wurde auf "2800" die große Baracke mit 50 Mann verschüttet. Ich war 1 km weiter oben unter 3000 m gerade bei einer Stollenpartie, als wir über uns ein dumpfes Geräusch vernahmen. Wir erkannten, daß diese Lawine auch unseren Ausgang zugedeckt hatte. Als wir uns endlich am nächsten Tage aus dieser Lage befreit hatten und bei Nebel nach "2800" hinabstapften, sahen wir die Verwüstung und die vielen Toten. Es war eine ernste Mahnung, in Zukunft die Baracken tief in das feste Eis zu verlegen. Wir stellten dann die Hütten nahe an die Spaltenwände, da hier der Rauchabzug noch am ehesten möglich war. Die Rauchrohre kühlten sich nämlich derart ab, daß der anfänglich warme Rauch infolge Erkältung nicht mehr hinauskroch, sondern zurückfloß und bei der Ofentür in weißen Schwaden herunterfiel. Erstickungsanfälle und Vergiftungserscheinungen waren an der Tagesordnung. Wenn die Ofenrohre mit Fetzen oder Dachpappe umwickelt und isoliert waren, ging es bedeutend besser. Immerhin lagen wir oft weinend und mit beißenden Augen auf den Pritschen und bliesen uns die Lunge aus, um Feuer entfachen zu können.

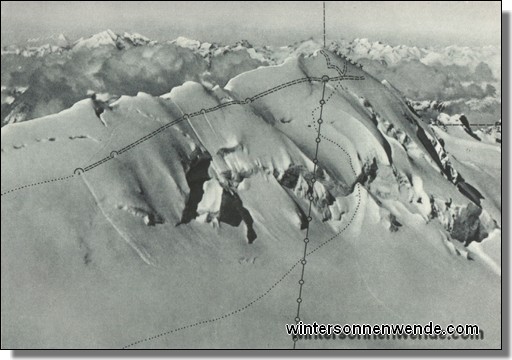

Meine Mineure hatten in der feindwärtigen Wand der Fessuraschlucht auf "S" eine Felskaverne begonnen. Dies veranlaßte den Gegner, uns einen Felsstollen entgegenzutreiben. Um dies zu parieren, verfolgten wir die "S-Randkluft" gegen Osten und trachteten die dominierende Kote 3153 m zu erreichen. Es wurde steil aufwärts im Zickzack ein 140 m langer Eisstollen gehackt, bis die Eisdecke so dünn war, daß das Tageslicht durchschimmerte. Wir befanden uns nun ungefähr 60 m über dem eigentlichen Bergschrund. Das Eis war vollständig am rauhen Fels festgewachsen und die Eisbewegung daher fast Null. Wir brachen bergwärts eine Felshöhle aus und bogen nach 6 Meter im rechten Winkel ab, um das hinaufgebrachte Gebirgsgeschütz nach dem Schießen zurückziehen zu können. Dann wurde alles klar zum Gefecht gemacht. Mit großer Spannung hackten wir das Ausschußloch aus und konnten endlich durch ein faustgroßes Loch hinausschauen. Es war eine sternenhelle Sommernacht. Zwei feindliche Scheinwerfer ließen ihre gleißenden Lichtkegel über den Gletscher spielen. Unter uns, von schwarzen Minentrichtern umgeben, die eigene Stellung. Etwas darüber sahen wir mit dem Glas die feindlichen Hindernisse und dahinter Wege, Holzbauten und dunkle Kaverneneingange, also Ziele genug. Als der Monte Pelmo und die Civetta im Osten im fahlen Morgenrot erglühten, sauste [26] die erste Granate aus dem Eisloch. Dumpf widerhallten die Wände des Antermoja-Kares. In kurzen Abständen schossen wir hundert Granaten hinüber, dann wurde das Geschütz in Sicherheit gebracht. Es war auch höchste Zeit zum Verschwinden. Der Feind hatte nach dem ersten Schrecken doch das Loch entdeckt und konzentrierte allmählich das ganze Maschinengewehr- und Geschützfeuer darauf. Der Steilhang war wie aufgeackert und der Morgenwind hatte gerade zu tun, um die schweren, schwarzen Sprengwolken wegzublasen. In den nächsten Monaten folgten aufreibende Felskämpfe um die Fessura-Scharte. Der Feind hatte mit schweren Bohrmaschinen seinen Felsstollen in unglaublich kurzer Zeit bis in die Nähe unserer Felskaverne vorgetrieben. Hinter unseren Mineuren standen immer die Sturmpatrouillen bereit. Plötzlich wurde das Rattern der feindlichen Bohrmaschine immer heftiger, Stein bröckelte ab und der italienische Bohrer stieß durch, wurde aber gleich wieder zurückgezogen. Die Besatzung wurde alarmiert und verstärkt. Nach der nächsten, besonders scharfen feindlichen Sprengung versuchten unsere tapferen Kaiserjäger sich mit Handgranaten tiefer in den Stollen hinein vorzuarbeiten, fielen aber dem Maschinengewehr zum Opfer. Später bemerkten wir, daß der feindliche Felstunnel in der Richtung unter unsere Stellung im Eis fortgesetzt wurde. Alle paar Stunden hörten wir unter uns Bohrschüsse. Wir versahen alle Eisstollen mit hängenden spanischen Reitern und Sandsacktraversen. Inzwischen wetterte mehrmals kurz aber kräftig unser Geschütz durch das gesäuberte Eisloch hinüber, worauf jedesmal eine wütende Beschießung folgte. Dabei wurde unser Zickzackstollen durch Granateneinschlag aufgebrochen und abgequetscht. Außer den kräftigen Bohrschüssen hörten wir aber noch ein anderes Geräusch. Um eine Umgehung im Eis ober uns zu verhüten, trieben wir von der Stellung bergwärts nicht weit vom Fels noch einen Eisstollen vor. Das Geräusch wurde immer vernehmlicher. Kaum zwei Tage vergingen, da erzitterte die ganze Eisfestung durch einen dumpfen Schlag. Bald darauf rief der Artilleriebeobachter von "D" telefonisch an, ob wir noch da seien, denn es sei über uns wie aus einem Vulkan eine Rauchwolke aufgestiegen, Eistrümmer seien aufgeflogen und der Gletscher sei weit herunter schwarz-gelb gefärbt. Also hatten wir richtig vermutet und richtig abgewehrt. Sicher wollten die Italiener einen Eisstollen zu unserem Geschütz vortreiben und uns dann umgehen. Noch im August hatten wir auch einen Stollen von "U" gegen "S" in Angriff genommen. Anfangs wollten wir uns mit einem zweireihigen Drahthindernis und dahinter einigen Stützpunkten auf Eistürmen begnügen. Als eine dreiköpfige Kaiserschützenpatrouille von einer nächtlichen Streifung über den Gletscher nicht mehr zurückkam und trotz allem nächtlichen Nachforschen bis unter die italienischen Hindernisse nicht zu finden war, kam uns der Gedanke, daß vielleicht schon feindliche Eisstollen in unserer Nähe vorhanden sein könnten. Zudem sahen wir bei Tag vom "U-Süd-Turm" verdächtige Stäbe aus dem Gletscher herausschauen, die wir bei Nacht vergeblich suchten. Daher gingen wir nach kurzer Beratung mit Unterstützung [27] von Sappeuren an einen Verbindungsstollen von "U" nach "S" mit Ausstiegen zur oberirdischen Stellung und einigen feindwärtigen Horchstollen. Weiter erkletterten wir die Felstürme von "U-Süd" und bauten übereinander Maschinengewehrstände ein, um auch nach eventuellen Verlusten im Eise die Stellung gut verteidigen zu können. Wie ein Schlachtschiff im Meer, ragte "U-Süd" aus dem Gletscher (Abb. 10).

Endlich, an einem nebligen Tage, fand man die drei Vermißten. Sie waren durch ein Seil verbunden und scheinbar von einem Eisturm, auf dem sie sich eingenistet hatten, tot herabgestürzt. Unser Arzt fand in ihren furchtbaren Rißwunden Stücke von Handgranaten und suchte das Unglück so zu erklären, daß die drei von dem Eisturm aus Handgranaten werfen wollten, wobei eine zu früh krepierte und alle drei sofort tötete. Eine zweite Aufnahmsstellung stellte auch der bei "2800" abzweigende "32er" Stollen dar, an dessen Ende am Grat und am Rand der Südwand die Stellung "3259" lag. Ende 1916 war auch dieser Tunnel fertig geworden. Dieser steile Stollen war mit der Zeit schlecht zu begehen, da aus den Eisstufen zwei knietiefe Rinnen, die stellenweise mit feinem Eissand bedeckt waren, entstanden. Dieses Eismehl war nicht nur durch das Gehen, sondern mehr durch Rauhreif entstanden, der im Winter manchmal spannenlang von der Decke hing. Auf "3259" lag eine Feldwache in einem Zelt, die viel unter Sturm und Schrappnells zu leiden hatte. Im Juli meldete sie das Aufbrechen einer gefährlichen Spalte neben ihrer Behausung. Mit Strickleitern und Seilen versehen, zogen wir im Morgengrauen, wenn die italienischen Kanoniere meist schliefen, zur Höhe, damals noch über gut 30 schwache Holzbrücken über Gletscherspalten.

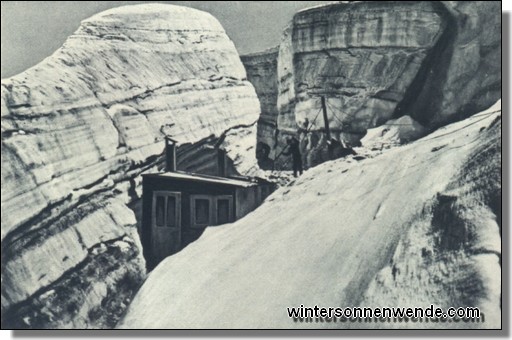

[28] Die übermächtigen Kampfmittel des Feindes von Minen und Geschützen zwangen uns, immer mehr mit unseren Behausungen in Eis und Fels zu verschwinden. Morgens verließen wir einmal auf "D-Süd" unseren eleganten, an Drahtseilen an die Felswand geschnürten Unterstand. Wallend zogen um die Langkofelgruppe die weißen Nebel, als wir abends nach schwerer Eisarbeit aus dem Stollen traten und uns über die Leitern zu unserem hängenden Palast begeben wollten. Zu unserem Erstaunen hing der Palast schlaff an den Seilen herab, unser Heim war von Sprengstücken wie zersiebt und alle Herrlichkeit war aus. Wieder hatte eine Riesenmine auch dieses Versteck gefunden und war am Gletscher unter der Hütte krepiert. Wir mußten also hinein ins naßfeuchte, dumpfe Eis. Diesmal bauten wir weiter in die Eiskuppe hinein, denn die Unterstände vom Herbst 1916 schauten an mehreren Stellen aus dem Eis heraus. Wer hätte auch gedacht, daß in dieser Höhe Verdunstung im Winter und Abschmelzung im Sommer dem Eise um einige Meter zusetzen würde. Die Skizze der Eisstadt auf Seite 22 und 23 zeigt den letzten Stand 1917, also nach allen bösen Erfahrungen mit Lawinen, Abschmelzung und Minen; nur die Endstation der Seilbahn, die in einem steilen Felsriß ziemlich gedeckt lag, durfte sich noch an Licht und Sonne erfreuen. Für die Vergrößerung der "D-Eisstadt" war besonders das große Lawinenunglück vom 13. Dezember 1916 maßgebend. Auf Gran Poz-West hatten sich etagenförmig und gegen Beschießung gedeckt die Baracken vermehrt. Unser Brigadekommando wollte hier die Reserven haben, da die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen war, daß rasch über die Marmolata-Scharte stärkere Kräfte gegen den Ombrettapaß oder zum Schutze des Contrintales hätten eingesetzt werden müssen. Meine Vorschläge, diese Gran Poz-Kolonie wegen Lawinengefahr aufzulösen, wurde aus taktischen Gründen abgelehnt. Etwa 50 m unter dem Barackenlager, wo eine alte Gletscherbachschlucht endigte, stellten wir noch im Herbst unter überhängender Felswand auf Sprengwerken eine geräumige Baracke auf (Abb. 16).

Da kamen anfangs Dezember 1916 jene verhängnisvollen, ungeheuren Schneefälle und als es in der Nacht vom 12. auf 13. Dezember warm und heftig zu regnen begann, kam die ungeheure Fläche unter dem Eisabbruch der Gipfeleishaube – vielleicht eine Million Kubikmeter Schnee – ins Rutschen, flog über die Gletscherzunge wie ein Springer hinaus und zerdrückte in Sekunden die ganze Kolonie. Der Luftdruck war so heftig, daß die untere Hütte am Ende der schiefen Schlucht etwa 500 m durch die Luft ins Kar hinuntergetragen wurde, wo die Sanität noch Ende Mai über 40 Leichen barg. Nur die "Handl-Kolonie" östlich unter Gran Poz war verschont geblieben, und so konnten meine 45 anwesenden Bergführer sofort zu Hilfe eilen. Die Toten der größten Lawinenkatastrophe aller Zeiten waren an die 300. Ein erschütterndes, unglaubliches Ereignis geschah bei den Bergungsarbeiten. Mein Kriegstagebuch berichtet darüber unter dem 17. Dezember 1916:

"Mit meiner gesamten Mannschaft Bergungsarbeiten bei der Lawinenkata- [29] strophe. Nachmittag kriecht plötzlich seitlich aus dem Schnee ein Mann fast nackt heraus. Es ist ein junger Kaiserschütze. Er hatte sich mit den Fingernägeln durch den 6 m tiefen, eisharten Lawinenschnee gegraben, ohne Nahrung, nur in Hemd und Socken. Als die Lawine um 6 Uhr früh abging, hatten alle in der Baracke geschlafen. Er selbst lag in der obersten Pritschenreihe. Der ganze Unterstand wurde wie ein Kartenhaus zerdrückt, nur bei ihm bildete sich ein Hohlraum. Er glaubt, daß noch einige seiner Kameraden leben. Nach 105 Stunden! Tatsächlich sind bis abends 8 Mann teils mit schweren Verletzungen und Erfrierungen geborgen. Es geschehen noch Wunder! – Es rücken 5 Bergführer ein, die volle 5 Monate auf »3259« waren, dafür bekommen sie eine Woche Erholung in Alba." Durch Wochen beförderte die Seilbahn als traurige Rückfracht diese Berge von Leichen. Die übrigen Eisstellungen hatten weniger Verluste gehabt.

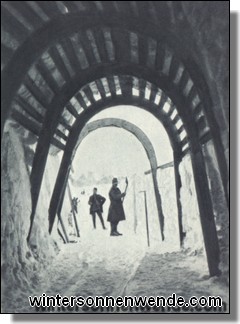

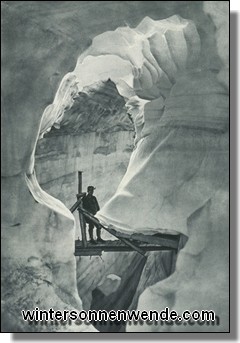

Auf der Suche nach einem sicheren Platz kamen wir auf Schi durch die steile Schlucht in das Gletschertor. Eine ungeheure Höhle tat sich uns auf. Durch das Hinausschieben des rund 30 m dicken Eisstromes über die 25 m hohe Felswand war hier ein Hohlraum entstanden, der im Winter bei sprödem Eis sicher schien. Hier war also ein idealer Bauplatz gefunden. Ich ließ im Tal sogleich einen großen Unterstand zum Aufstellen an die Felswand abbinden und von Gran Poz herauf einen Zugang an der Sohle der Bachschlucht als Schneetunnel herstellen. Bald zogen 60 Mann ein, die wohl geborgen waren. Nur gegen das Frühjahr hin löste sich von der Grundmoräne, die ein bombensicheres Dach bildete, Schotter los, der die Wärme in sich aufgenommen hatte, und fiel aus einer Höhe von 20 m auf das Hüttendach. Man mußte sich durch eine Packlage Steine auf dem Dach und Abschießen der größeren Steine Ruhe verschaffen und schützen. Diese Siedlung im Gletschertor sollte bis zum Sommer, in dem wahrscheinlich der Gletscherbach seine Rechte geltendmachen würde, aushalten. Inzwischen wurde von hier durch die Zunge ein Eistunnel bis zum "D-Stollen" vorgehackt. Zuerst stieg man über eine 10 m hohe Felswand über eine Holzleiter, dann am Fels ein Stück weniger steil – beiderseits die vielschichtige, mit Eis vermischte Grundmoräne sichtbar – und schließlich ganz im Eis bis zu einer schmalen, ellipsenartigen Kluft. Während hier im Jänner 1917 die ganze Eiszunge so starr war, daß sie in großen Bogen – wie ein Wellblech – am Fels auflag, was für die Eisarbeiter eine große Ersparnis an Arbeit bedeutete, kamen wir nach 40 m Vortrieb auf feuchtes Eis. Die Temperatur nahm rasch auf beinahe 0° zu und als die Kluft angeschlagen wurde, schoß ein dicker Wasserstrahl heraus, der die Bohrmannschaft in die Flucht schlug. Erst nach einer Stunde ging er zu Ende. Solche Bassins trafen wir auch weiter oben an. Sie enthielten warme Schmelzwasser vom Sommer her. Auch das folgende Tunnelstück von 100 m mußten wir im August 1917 um 5 m tiefer legen, weil es schon im Juli ausaperte und unpassierbar wurde, denn es war vom Feind von Fedaja her eingesehen. [30] Damit war ein sicherer Zugang zum ganzen, weit über 8 km langen Stollennetz des Marmolatagletschers geschaffen. Das steile, erste Stück über die Schotterterrasse, das bisher von Gran Poz aus benützt werden mußte, schied aus. Auf ihm wurden im Frühjahr 1917 durch ein Schneebrett 104 Träger verschüttet, doch kam der größte Teil mit dem Leben davon. Der steile Tunnel am Gletscherrand hatte bei Sturm eine Zugwirkung nach oben wie ein Kamin und so fanden ihn die Leute einmal nach zweitägigem Schneetreiben bei großer Kälte mit Schnee verstopft. Trotz fleißiger Arbeit dauerte die Freilegung an die acht Tage, denn die Verwehung war bis weit hinein vorgedrungen. Wir zogen daraus die Lehre, daß man in solchen Fällen Türen in die Stollen einbauen müsse. Beim Leben im Eis gab es wenigstens keinen Wassermangel, solange ein Ofen glühte. Neben der Hütte wurde reines Eis oder Firn gewonnen und geschmolzen. Auch Kühlkammern und Vorratsräume waren immer in Fülle vorhanden. Die Unterstände jedoch mußten oft verlegt werden, weil Spalten unter ihnen aufrissen, die sich langsam erweiterten. Wir bekamen anschaulich einen Begriff, welch ungeheurer Kräftekampf mit Reibungen und Pressungen in den abwärts schiebenden Eismassen vor sich geht. Im Winter waren die Eistemperaturen im Vergleich zur Außenluft warm und ruhig, 3–5°. Im Sommer jedoch, bei nahe 0°, war das Wohnen im Eis weniger gesund und angenehm.

Als der Gegner die Stellungen verlassen und sich hinter die Piave zurückgezogen hatte, eilten wir hinüber, freuten uns über die reiche Beute an praktischen Kälteschutzmitteln, Alpinmaterial, Hartspiritus und vielen anderen Sachen. Bald aber kam der Befehl, der uns über Bozen in die Ortlergruppe führte.

Nach einer unvergeßlich schönen Weihnachtsfeier wurden wir einwaggoniert. Durch das winterstille Meran dampfte die Vinschgaubahn unserem Ziele Spondinig zu. Silberweiß glänzten die Trafoier Gletscher, für deren Verteidigung wir bestimmt waren, ins Tal. Am nächsten Morgen marschierten wir von Prad an der Sperre Gomagoi vorbei in das Trafoier Tal. Erst die Brandruinen des Hotel Trafoi erinnerten an den Krieg. Aus schier unerreichbarer Höhe schauten die Kolosse des Ortler, Eiskögelen, Trafoier Eiswand und der Madatschspitzen, von denen tief verschneit zerrissene Gletscherzungen hingen, herunter. In lockerem Gänsemarsch ging es auf dem ausgetretenen Schneepfad die Stilfserjochstraße hinauf. Obwohl der Gegner vom Ortlerpaß und der Thurwieserspitze, 3650 m, Einblick in das ganze Tal hatte, fand er es nicht der Mühe wert, uns zu beschießen. Uns nahm für diese Nacht die festgemauerte Kaverne auf Franzenshöhe, 2188 m, – zwischen hohen Lawinenwänden eingeschlossen – auf, von wo aus am letzten Tage des Jahres 1917 unsere Besatzungstruppen zur Payerspitze, [31] 3430 m, Geisterspitze, 3476 m, und Hohen Schneid, 3437 m, aufstiegen. Daß dieser Grat überhaupt gehalten werden konnte, war das ausschließliche Verdienst der Patrouille des Gendarmerieoberleutnants Steiner, der bei Kriegsbeginn den Monte Scorluzzo, 3094 m, besetzte und mit seiner Schar tapfer behauptete. Damit war das Stilfser Joch als Mittelpunkt der westlichen Ortlergruppe gesichert. Im Schatten der Dreisprachenspitze, 2843 m, entstand längs der Schweizer Grenze ein Barackendorf mit Kapelle und Kino, das vor Einwirkung der italienischen Artillerie vollkommen sicher war, weil diese neutralen Schweizer Boden hätte überschießen müssen. Und die Schweizer Besatzung war gut darauf bedacht, daß auch die Neutralität ihrer Luft bewahrt blieb. Zu diesem Dorf wurde von Franzenshöhe herauf eine 2000 m lange, stützenlose Seilbahn durch das baumlose, trogartige Tal gebaut.

Bei wallenden Nebeln und Sonnenschein konnten wir einmal vom Nagler, 3274 m, das Brockengespenst durch längere Zeit beobachten. Wir tanzten am Grat die Hände schwingend hin und her und bewunderten unsere Silhouetten mit dem Heiligenschein. Nach meiner Erinnerung hatten wir Windstärken bis zu 14 m/sec und Kälten bis zu 38° gemessen. Bei solchen Verhältnissen durfte kein Mann, und schon gar nicht allein, die Stellung verlassen, denn Zehen, Ohren und Finger waren schnell erfroren. Oft mußten sich die Leute etwa alle 10 Minuten gegenseitig auf erfrorene Körperteile genau kontrollieren. Über die Lawinengefahren waren wir in diesen Höhen erhaben. Dafür setzten uns die Hochgewitter manchmal ganz gehörig zu. Ich führe folgende Tagebuchaufzeichnungen unseres Leutnants Hannes Schindler an, die ein anschauliches Bild davon geben.

[32] "Königsspitze, 3860 m (Abb. 25 u. 31), Gipfelbaracke. K.u.k. 10. Bergführerkompagnie.

[33] Noch eine kühne Tat der Bergführer sei hier erwähnt. Wer von Sulden zur Kristallhaube der Königsspitze blickt, wird rechts unterhalb eine domartige Eiskuppe bemerken. An diesem Mitscherkopf, 3444 m, hatten wir vom Hinteren Grat am Ortler aus ein schwarzes Loch bemerkt. Die Vermutung lag nahe, daß die Italiener vom Payerjoch herüber einen Eisstollen getrieben hätten. Eine freiwillige Bergführerpatrouille erzwang sich den Aufstieg durch die äußerst schwierige Wand. Aber knapp am Ziel und am Ende ihrer Kraft empfing sie ein Hagel von Handgranaten. Daß die Leute unter solchen Umständen noch die übermenschliche Kraft zum nächtlichen Abstieg über die furchtbare Wand hatten, dünkte uns wie ein Wunder.

Von den höchsten Feldwachen der Ortlergruppe, die nahe an die 4000 m waren, genoß man einen unermeßlichen Fernblick. An wolkenlosen Wintertagen hörte man hier die Zwiesprache der Geschütze an der ganzen Alpenfront und sah die gelben Fesselballons bis gegen Venedig. Wunderbar sah man die Berge und Stellungen von der Punta di San Matteo, 3692 m, herüber bis Monte Pasquale, 3554 m, und am König, 3860 m, und Thurwieserspitze, 3650 m, vorbei bis zum langen, von einem Eiskamm gekrönten Grat der Hohen Schneid, 3431 m. Die Hohe Schneid, 3431 m (Abb. 23), stand im Mittelpunkt unseres Schaffens. Als wir zu Neujahr diese Eisstellung bezogen, wurden geheimnisvolle Dinge erzählt. Mehrmals sollen feindliche Soldaten aus dem eigenen Eisstollen vertrieben worden sein; in der großen Eisspalte müsse ein italienischer Stollen münden. Der damalige Zugang zur Hohen Schneid war ebenso originell wie mühsam. Man gelangte nach langer Wanderung über den Eben- und Vitelligletscher an hohen gebänderten Eiswänden vorbei zum Fuß des eigentlichen Eisberges. Durch mehrere Hängegletscher führte der Weg in die Stellung. In der Luft darüber ein dünnes Seil, das in einer Spalte unter dem Gipfel verschwand und vom Ostgrat des Nagler bis hier in 2600 m freier Spannweite baumelte. An dieser Seilbahn hing die Versorgung der ganzen Hohen Schneid-Stellung.

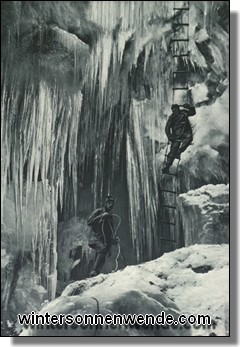

Wir zündeten die Karbidlampen und Fackeln an, nahmen Abschied vom Licht und zwängten uns durch enge Schneelöcher. Knorrige Holzleitern brachten uns durch die kaminartigen Hohlräume der Hängegletscher steil empor. Der Weg wollte kein Ende nehmen, wir keuchten rascher; die Lungen müssen in dieser Höhe von über 3000 m doppelte Arbeit leisten. Endlich ein rußiger Geruch, der die Nähe eines Unterstandes verriet. Wir standen vor einer mit Dachpappe verschalten Holzhütte. Durch ein kleines Fenster leuchtete der matte Schein einer alten Petroleumlampe und man sah ein gebräuntes Gesicht mit schwarzer Zipfelhaube auf dem Kopf und den Telefonapparat in der Hand und hörte heftig hineinschimpfen:... "Wenn wir kein neues Umlaufrad für die Seilbahn kriegen, können wir zusperren. Länger als zwei Tage haben wir kein Holz mehr und kalte Menage fressen wir nicht mehr!"

Hier war also das Zentrum der Hohen Schneid. Von hier führte eine Eisröhre von 20 m zur Seilbahnstation und steil hinauf zum Gipfel, eine andere nach Süden zum [34] gefährlichen Zebruposten und eine nach Westen abwärts zur Eisseespalte. Hier stellten wir nach Abschießen der langen Eiszapfen einen Unterstand auf. Doch noch vorher mußte das zerrissene Zugseil vom unteren Hängegletscher in langwieriger Nachtarbeit eingefangen und gespannt werden, was nach vielen Mißerfolgen endlich gelang, und die neue schwere Scheibe eingebaut werden. Wir verlängerten den Eingangsstollen bis an den Fels, an den wir das Tragseil direkt verankerten. Dann ging es dem unmöglichen Zugangsstollen an den Leib, den wir durch einen neuen von der Geisterspitze her ersetzen wollten. Er bot den Vorteil, daß der Zugang weniger eingesehen und beschossen war und fast horizontal und mit mehreren Querschlägen rascher fertiggestellt werden konnte. Das Eis war mit einer durchschnittlichen Temperatur von -5° sehr spröd und mit der Eishacke gut zu bearbeiten. Auf dem Bild (Abb. 23) sind die herabfließenden Eisschotterrinnen deutlich sichtbar. Im Mai kamen wir dem schwarzen Seilbahnloch immer näher. Nun wurde der alte, steile Stollen aufgelassen und das letzte Stück außen gegangen. Noch ist mir in Erinnerung, wie uns auf diesem kurzen Stück der Schneesturm einmal so zusetzte, daß wir zu ersticken glaubten. Dann schätzte man doppelt die windstillen, warmen Eisgänge. Nur die Rauchplage nahe den Unterständen war oft kaum zu ertragen. Der nächste Plan galt nun der Umfassung der feindlichen Stellung. Da nordseitig ein dicker Eispanzer vorhanden war, bohrten wir umfassend von der Eisseespalte weiter nach Westen und dann direkt nach vorne. Das war dem Gegner nicht verborgen geblieben, denn der feindliche Posten rief herüber, wir sollten das Bohren bleiben lassen. Einer unserer Unteroffiziere, der italienisch sprach, leugnete dies ab, doch der Alpine lachte und sagte, sie würden ohnehin bald abgelöst. Mir war es verdächtig, daß man drüben so rasch unsere Arbeit bemerkt hatte. Erst nach einigen Wochen klärte sich diese Geschichte auf, als plötzlich einer von den Eisarbeitern gelaufen kam und meldete, der feindliche Stollen sei ganz nahe, sie hätten sogar das feindliche Licht durchschimmern gesehen. Wir alarmierten und beobachteten tatsächlich, daß an einer Stelle, wo das Eis gut durchsichtig war, unter uns manchmal ein Lichtschimmer sichtbar wurde, wenn jemand vorbeiging. Wir hatten also kaum ½ m über dem vorhandenen feindlichen Stollen vorbeigebohrt. Nun zogen wir uns hier zurück und richteten uns auf jeden Fall mit genügend Sprengkisten, Bohrern und Gas ein. Die Maulwurfarbeit schritt auf der Nordseite weiter. Bei einem Querstollen in der Richtung zum Berg trafen wir auf eine Kluft, deren Decke beim Lampenschein in tausendfachem Strahlenkranze erglänzte. "Lauter Monstranzen!" raunte ein Unteroffizier. Bei näherer Besichtigung waren es wunderbare Eiskristalle von noch nie geschauter Größe mit Seitenlängen bis zu 22 cm. Ein herrlicher Kristallpalast! Die Kristalle schienen hier in absoluter Stille und Dunkelheit die einzigen Lebewesen zu sein. Im warmen Unterstand stellten wir manchmal schöne Exemplare wie Kristallpokale auf und sahen zu, wie langsam die Tropfen herabrieselten. [35] Anfangs Juni setzte ein eisiger Nachwinter ein, unser Gesundheitszustand hatte infolge geringer Ablösung und schlechter Verpflegung merklich nachgelassen. Es war Zeit zum Ausbrechen. Der vordere Stollen war an einer Eiswand herausgekommen, etwa 30 m unter dem feindlichen Grat. Nun kam eine fast 70° geneigte, breite Eisrinne, die an die 300 m zum spaltigen Vitelligletscher abstürzte. In der Eisseespalte standen 2 große Polarzelte, deren Boden dick mit Holzwolle belegt wurde. Für Wärme sorgte der drüben im Cordevoletal in einem italienischen Alpinmagazin ergatterte, amerikanische Hartspiritus und die Menschen selbst. Man fühlte sich wie auf hoher See in einem U-Boot. Der Feldkurat gab noch die Absolution und sprach tröstende Worte. Alle Waffen wurden genau nachgesehen, Steigeisen und Pickel verteilt und dann hieß es: "Nieder bis zum Alarm!" Nachts um eins, bei schneidendem Wind versuchte ich am Seil den letzten Aufstieg über den Eishang. Es lag hier firniger Schnee und meine guten, langzackigen Steigeisen griffen bis auf das Eis. Am Pickel zog ich mich hoch, steckte ihn oben tief hinein, legte die Seilschlinge herum und stieg wieder zum Stollenloch ab. Beim Morgengrauen um ½4 Uhr gingen wir los. Das Wetter war leider zu einem trockenen Schneesturm umgeschlagen, der unser Gesicht unter dem Stahlhelm mit Eisnadeln bombardierte. Die rückwärtige Gruppe des Leutnants hatte schon gegen ein Dutzend Mann auf dem Grat liegen, während unser Eishang vorne schon nach dem dritten Mann sich als heimtückisch erwies. Die Firnlage, die mit dem Eis nicht verbunden, sondern nur fest angeweht war, begann in Schollen loszubrechen. Schon bei den nächsten Leuten kam das stahlharte grüne Eis zum Vorschein, in das stumpfe Steigeisen überhaupt nicht eingriffen. Alle feindlichen Eingänge waren verweht, nur am Südhang knapp unter dem Grat trippelte der Posten und dachte eher an seine schwarzhaarige "Amorosa" im Süden, als an die kühnen Männer, die wenige Meter ober ihm mit Handgranaten in den Fäusten im Schnee kauerten. Fast eine Stunde war vergangen, blaßblaue und rötliche Töne zogen über den weißen Kämmen der Ötztaler und der Bernina auf. Nun mußten wir jeden Augenblick entdeckt werden. Gleichzeitig fast, als der feindliche Posten feuerte, gaben unsere Posten und das Maschinengewehr vom Gipfel Deckungsfeuer. Wir konnten mit den Handgranaten nichts ausrichten. Wir mußten abbrechen und zurück. Von Bormio her griffen immer mehr Geschütze ein, der ganze Abschnitt wurde rebellisch. Es war nicht leicht, in voller Rüstung, halb erfroren am Seil über den Eishang hinabzuturnen. Zwei Mann flogen an die 50 m über die untere Eiswand hinunter, blieben aber noch im tiefen Schnee stecken und wurden von den Kameraden im heftigsten Feuer aufgeseilt. Allmählich trafen wir uns am Ende unserer Kräfte in der Eisseespalte; die Natur hatte uns bezwungen. Das war der letzte Kampf im Kristallpalast der Hohen Schneid.

|