[383]

Die Deutschen in

Übersee

Paul Rohrbach

Um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert war die Pfalz durch die

französischen Mordbrennereien geplagt, und die Bevölkerung litt

auch unter dem wechselnden Glaubensdruck ihrer bald katholischen, bald

protestantischen Fürsten. Dazu kam der furchtbar kalte Winter von 1708

auf 1709, in dem alle Reben und Obstbäume erfroren. Englische koloniale

Spekulanten, die Siedler für ihren Landbesitz in Nordamerika brauchten,

benutzten die herrschende Verzweiflung und schickten Agenten nach der Pfalz,

um die Leute zur Auswanderung zu bewegen. Im Frühling und Sommer

1709 fuhren etwa 14 000 Pfälzer auf Schiffen und

Flößen den Rhein hinab, fanden Überfahrt nach England und

sammelten sich in London. Dieser Schwarm meist armer Leute war der englischen

Regierung unerwünscht. Der eine Teil wurde nach Deutschland

zurückgeschickt, andre brachte man nach Irland und steckte sie als Arbeiter

in die irischen Leinewebereien; gegen tausend starben auch auf englischem

Boden. Nur ein Rest, etwa 4000 Seelen, kam schließlich nach New York,

wurde gleich an die Indianergrenze geschickt und dort gewissenlosen

Großgrundbesitzern und Spekulanten zur Ausbeutung überlassen.

Schließlich rettete sich der eine Teil aus der drückenden

Knechtschaft, indem er einer Einladung der Mohawkindianer folgte, die mit den

Deutschen gern Handel treiben wollten und ihnen umsonst reichlich Land im Tal

des Mohawkflusses überwiesen. Ein anderer Teil wagte, gleichfalls

befreundeten indianischen Führern folgend, die Fahrt auf dem durch

unbekannte Gebirge und Urwälder nach Pennsylvanien

hinabströmenden Susquehanna-Fluß und gelangte so in eine Gegend

in der Nähe der heutigen Stadt Harrisburg, in den Vorbergen der

Alleghanies. Dort gab es noch reichlich freies und fruchtbares Land.

So entstanden zwei voneinander getrennte Gebiete deutscher Siedlung auf

nordamerikanischem Boden. Die Niederlassung im Mohawktal blieb auf dies

Gebiet beschränkt, entwickelte sich aber kräftig als eine deutsche

Enklave in der rückwärts gegen die Küste von

englischen Kolonisten, vorwärts, gegen die großen Seen

hin, noch ganz von Indianern bewohnten Waldregion. Der ganze Osten

der heutigen Vereinigten Staaten war damals noch von Urwald erfüllt, in

dem die Indianer ihre Jagdgebiete hatten. Es mußte harte Rodungsarbeit

geleistet werden, und es gab auch fortwährende Kämpfe mit den

Indianern, in denen die Pfälzer Kolonisten zu einem harten und starken

Geschlecht heranwuchsen, das seine Büchse ebenso gut zu gebrauchen

wußte wie Pflug und Axt. Eine viel größere Ausdehnung als im

Mohawktal gewann das Deutschtum in Pennsylvanien. Hier wuchs es durch

fortdauernde Zuwanderung und reichliche natürliche Vermehrung so

kräftig an, daß zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges der

Vereinigten [384] Kolonien gegen

England ein Drittel der Gesamtbevölkerung von Pennsylvanien deutscher

Herkunft war. Die Pfälzer in Pennsylvanien wohnten meist geschlossen,

bewahrten ihre heimische Mundart und wirtschafteten auf die von Hause

mitgebrachte Art, die der Landwirtschaft der englischen Kolonisten weit

überlegen war.

Von der Gesamtbevölkerung der nordamerikanischen Kolonien zur Zeit des

Unabhängigkeitskrieges - sie betrug damals etwa zwei

Millionen - machten die Deutschen vielleicht ein Zehntel aus. Es ist daher

unbegreiflich, wie die in vielen Veröffentlichungen kolportierte Legende

entstehen konnte, es habe sich einmal die Frage erhoben, ob die amtliche Sprache

im Kongreß der Vereinigten Staaten Deutsch oder Englisch sein solle!

Manchmal wird dies Märchen auch nur von der Legislatur von

Pennsylvanien erzählt mit dem Hinzufügen, die Stimmen für

Deutsch und Englisch seien gleich gewesen, und ein Deutscher habe den

Ausschlag für Englisch gegeben. Davon hat selbst in Pennsylvanien nie die

Rede sein können, denn die englischen Kolonisten waren auch dort nicht

nur doppelt so zahlreich wie die Deutschen, sondern aus ihnen rekrutierte sich

auch weit überwiegend das geistig führende Element und die

politisch maßgebende städtische Bevölkerung. Ein

[385]

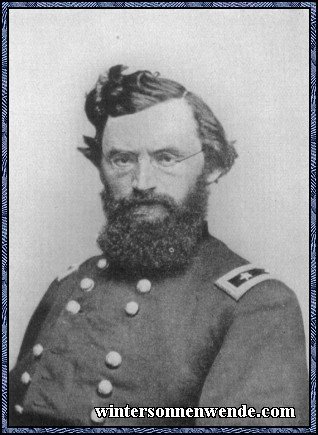

Karl Schurz,

deutscher politischer Flüchtling

und amerikanischer Staatsmann.

|

geschichtlicher Anhalt für die Entstehung jener in sich unmöglichen

Erzählung existiert nirgends. Wohl aber ist es Tatsache, daß die

Deutschen von New York, und nicht minder die von Pennsylvanien, am

Unabhängigkeitskrieg mit dem Herzen und der Waffe ebenso beteiligt

waren wie die Mehrheit der englischen Kolonisten. Die Pfälzer Bauern vom

Mohawktal warfen unter ihrem Führer Nicolaus Herchheimer im

September 1777 in dem blutigen Gefecht von Oriskany eine überlegene

Macht von englischen Regulären und verbündeten Indianern unter

dem Obersten St. Leger, die von Kanada her anrückte, entscheidend

zurück, und diese Niederlage führte bald darauf zur Kapitulation des

englischen Generals Bourgoyne bei Saratoga im Staat New

York - dem ersten großen Erfolg der Amerikaner. Das Verdienst der

Deutschen hat der Oberbefehlshaber George Washington dankbar anerkannt. In

Pennsylvanien konnten ganze Regimenter aus deutschen Freiwilligen gebildet

werden, und ein Deutscher, Peter Mühlenberg, ursprünglich Pfarrer

in dem Städtchen Woodstock in Virginien, nahe der pennsylvanischen

Grenze, wurde einer der bedeutendsten Generale des

Unabhängigkeitskrieges.

Die Pfälzer im Mohawktal verloren ihr Deutschtum schon in der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts. Heute erinnern an sie nur noch einzelne

Ortsnamen und eine oder die andre bei den Bewohnern erhaltene deutsche

Liedermelodie. Auf dem Monument von Oriskany aber, wo die Gefallenen

verzeichnet stehen, liest man lauter deutsche Namen. In Pennsylvanien waren

ausgedehnte Landstriche noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts deutsch.

Hier hatte sich in der Tat ein kräftiger und geschlossener Typ von

Übersee-Deutschtum entwickelt. Jetzt ist er im Aufgehen im

gewöhnlichen Amerikanertum begriffen, aber noch nicht ganz

verschwunden. Das "Pennsylvania Dutch" ist echtes Pfälzisch, vermischt

mit englischen Lehnworten. Die ältere Generation spricht es noch heute zu

Hause; die jüngere spricht Englisch, singt aber noch manchmal die alten

mundartlichen Lieder. Auch in manchen Kirchen wird noch ein Teil des

Gottesdienstes in deutscher Sprache gehalten. Es gibt eine ziemlich reiche

poetische und erzählende Literatur in der Mundart, die sogar Gegenstand

der Pflege auf der Universität von Pennsylvanien [385] in Philadelphia ist.

Eine Anzahl hervorragender Amerikaner, darunter bekanntlich auch

Präsident Hoover, ist pennsylvanisch-deutscher Herkunft.

[387]

Aus dem nordamerikanischen Bürgerkrieg.

Das deutsche Ohioregiment kämpft siegreich bei Somerset.

|

Reste älteren Siedlungsdeutschtums auf nordamerikanischem Boden gibt es

auch noch in Texas. Dort machte in den vierziger Jahren des

19. Jahrhunderts eine deutsche Adelsgesellschaft unter dem

Präsidium eines Fürsten

Solms-Braunfels den Versuch zu einer Art deutscher Staatengründung.

Texas gehörte damals noch nicht zur Union. Das Unternehmen

mißglückte völlig, doch kamen einige tausend deutsche

Einwanderer nach Texas. Die Mehrzahl ließ sich in der Siedlung

Neu-Braunfels nieder, und dort wird auch noch teilweise Deutsch gesprochen.

Kleinere Bezirke mit einer vorwiegend deutschstämmigen

Farmbevölkerung gibt es auch in Dakota, wohin Tausende von deutschen

Kolonisten aus Südrußland nach Aufhebung ihrer

Militärfreiheit auswanderten.

In Kanada ist das Deutschtum im allgemeinen zerstreut. Nur an einer Stelle hat es

sich bis zur Gruppensiedlung verdichtet, und zwar in den deutschen

Mennonitenkolonien in der Provinz Ontario. Ihre Angehörigen stammen

ebenfalls aus den deutschen Siedlungen in Südrußland, unter denen

es viele Mennoniten gab. Die kanadischen Mennoniten deutschen Stammes bilden

eine wirtschaftlich gesunde, aber geistig etwas rückständige

Gemeinschaft. Das Gefühl der Bekenntnisgemeinschaft überwiegt

bei ihnen das deutsche Bewußtsein.

In den landläufigen Angaben über das Deutschtum im Auslande

begegnen oft phantastische Zahlen über die

Deutsch-Amerikaner. Obwohl wir es hier mit dem überseeischen

Siedlungsdeutschtum zu tun haben, und die in den Vereinigten Staaten wie in

Kanada zerstreut lebenden, meist zur Stadtbevölkerung gehörenden

Deutschen von rechtswegen für uns nicht mit in Betracht kommen, so

halten wir es doch für wichtig, die völlig falsche Vorstellung zu

korrigieren, als ob es in Nordamerika 8 oder 12 oder womöglich gar

20 Millionen "Deutsche" gäbe. Bei jeder Volkszählung

werden in den Vereinigten Staaten diejenigen Einwohner besonders

aufgeführt, die selbst im Ausland geboren sind oder von eingewanderten

Eltern stammen. Eine der letzten Zählungen ergab 8 Millionen

Personen, die in diesem Sinne, also einschließlich der zweiten, bereits in

Amerika geborenen Generation, deutscher Herkunft waren. Es ist aber leider

unmöglich, die Nachkommenschaft aus Deutschland eingewanderter Eltern

noch im gewöhnlichen Sinne als Deutsche zu betrachten. Die Kinder

bewahren nur in seltenen Fällen das Deutsche als Umgangssprache.

Weitaus die Mehrzahl spricht nur Englisch und fühlt sich restlos

amerikanisch. Diese Millionen zum überseeischen Auslandsdeutschtum zu

zählen, ist daher bloße Fiktion. Es mag, hochgerechnet, in ganz

Nordamerika heute noch zwei Millionen [386] Menschen geben, fast

alles Eingewanderte, die Deutsch als Muttersprache reden. Ihre Zahl wird von

Jahr zu Jahr kleiner, und bei den herrschenden, gegen das Deutschtum beinahe

prohibitiven Einwanderungsgesetzen wird das

Deutsch-Amerikanertum, falls nicht ganz unerwartete Umstände eintreten,

in längstens einem Menschenalter der Vergangenheit angehören.

Damit soll nicht gesagt sein, daß es unter den deutschstämmigen

Amerikanern zukünftig kein Gefühl deutscher Herkunft mehr geben

wird. Gerade um dies Gefühl unter den geistig Höherstehenden zu

pflegen, hat sich die "Steuben-Gesellschaft von Amerika" gebildet, so genannt

nach jenem Offizier aus der Schule Friedrichs des Großen, der als

amerikanischer General aus Washingtons wenig kampftüchtigen Milizen

erst brauchbare Soldaten machte. Die Steuben-Gesellschaft will den Stolz auf

deutsche Herkunft wecken und erhalten. Für die Frage des Deutschtums ist

es aber charakteristisch, daß ihre Verhandlungssprache englisch ist, weil sie

sonst zu der Mehrzahl der Menschen, die sie beeinflussen will, gar keinen Zugang

fände.

Im ganzen sind vom Beginn der amerikanischen Registrierungen im Jahre 1820

bis zum Weltkrieg rund fünf Millionen Deutsche nach den Vereinigten

Staaten eingewandert; außerdem einige Hunderttausend nach Kanada. Nach

der Berechnung des deutschamerikanischen Professors Faust konnte man um die

Jahrhundertwende, bevor die romanische und slawische Einwanderung ihre

Höchstzahl erreichte, annehmen, daß der Anteil des deutschen Bluts

im Volk der Vereinigten Staaten zwischen 27 und 28 Prozent betrug.

Natürlich durfte das nicht so verstanden werden, als ob damit über

ein Viertel aller Amerikaner rein deutscher Herkunft gewesen wären;

vielmehr hatten sich deutsches, angelsächsisches, irisches und sonstiges

Blut im ganzen ununterscheidbar miteinander gemischt. Konfuse Leser haben aber

Faust so verstanden, als ob er, auf Grund der damaligen Gesamtzahl der

Bevölkerung der Vereinigten Staaten, von 18 bis 19 Millionen

"Deutschen" in Amerika hätte sprechen wollen. Diese unsinnige Ziffer

spukt noch bis heute in allen möglichen Reden und Artikeln.

Ein ganz anderes Bild steht vor uns, wenn wir uns dem

südamerikanischen Deutschtum zuwenden. Im September 1824

landeten die ersten Einwanderer aus Deutschland bei Porto Alegre im heutigen

brasilianischen Staat Rio Grande do Sul und gründeten als

ihren ersten Platz die Kolonie São Leopoldo. Das war also nur zwei Jahre

nach der brasilianischen Unabhängigkeitserklärung. Auf

Rio Grande folgte die deutsche Siedlung in den beiden andern

Südstaaten, Santa Catharina und Paraná. Nimmt man die zerstreut

lebenden Deutschen in São Paulo und die mehr isolierten Siedlungen in

Espirito Santo hinzu, so wird man heute das gesamte brasilianische Deutschtum

auf dreiviertel Millionen Köpfe veranschlagen können, wovon

über 80 Prozent in mehr oder weniger geschlossenen deutschen

Siedlungsgebieten leben. Reichlich die Hälfte lebt in Rio Grande

do Sul, ein Viertel in Santa Catharina. In diesen beiden Staaten machen die

Deutschen je 20 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Wirtschaftlich

bedeuten sie mehr, politisch dagegen viel weniger als diesem Prozentsatz

entspricht.

Die deutschen Ansiedler sind zum größten Teil Bauern. Als sie in den

brasilianischen Urwald kamen, hieben sie sich breite Durchhaue, Schneisen oder

Pikaden, durch die Baummassen und wählten sich zu beiden Seiten ihre

Grundstücke. Daher spricht man noch [387] heute in

Rio Grande von der Kaffeschneiz, der Batatenschneiz, der

Pommernschneiz usw. Aus den ursprünglichen Pikaden sind aber schon

lange stark befahrene Landstraßen geworden, an denen sich viele Stunden

weit auf dem fruchtbaren Boden reiche Bauerngehöfte hinziehen. Aus den

sogenannten "Stadtplätzen", die meist in der Mitte der Pikaden angelegt

wurden, wo Kirche und Schule, Wirtshaus und Kaufladen, Tanzboden,

Schmiede usw. ihre Stelle fanden, sind stattliche Ortschaften geworden. Sehr stark ist die

natürliche Vermehrung. Familien von zwölf und mehr Kindern sind

keine Seltenheit.

Die erste Generation mußte überall mit

großen Schwierigkeiten kämpfen. Heute, wo schon das dritte, hier

und da schon das vierte Kolonistengeschlecht auf blühendem, durch eigene

und der Väter Arbeit geschaffenem Kulturboden sitzt, ist von diesen

Anfangsmühsalen nichts mehr zu merken. Es findet dauernd Zuwanderung

aus Deutschland statt - nur im Augenblick ist sie wegen der

Weltwirtschaftskrise auch durch die brasilianische Regierung

gesperrt - und der neue Ankömmling stößt nicht auf

leichte Verhältnisse. Alles gute Siedlungsland ist zunächst mit

dichtem Walde bedeckt, und nur der im Lande geborene Kolonist weiß, wie

er mit dem Urwald umzugehen hat. Ist ein neues Landlos erworben, so wird der

Sohn, der sich dort niederlassen soll, von Brüdern und Verwandten

begleitet, die ihm bei der Arbeit helfen. Eine Hütte wird roh gebaut, schon

am nächsten Tage krachen die Axtschläge im Walde. Mit breiten

Messern wird zunächst das dichte Unterholz abgehauen, und dann werden

mit einer Schnelligkeit und Geschicklichkeit, die man gesehen haben muß,

um daran zu glauben, die dicksten Urwaldstämme niedergelegt, von denen

jeder im Fallen noch ein halbes Dutzend vorher angeschlagener kleinerer

Bäume mitreißt. Schon nach einigen Wochen sind das Unterholz und

das kleine Astwerk trocken und werden verbrannt. In vier oder fünf Jahren

sind auch die dicken Stämme und die im Boden gebliebenen

Stümpfe vermodert. Von da ab kann glatt ge- [388] pflügt werden;

vorher wird mit Hacke und Pflanzstock gearbeitet. Das Ganze ist ein Vorgang, so

voll Kraft und Selbstverständlichkeit, wie ein Naturereignis. In je

fünfzehn Jahren schätzungsweise verdoppelt sich auf

natürlichem Wege die Zahl der deutschen Siedler in Südbrasilien. Im

Jahre 1950 kann es in Rio Grande schon über eine Million und in

ganz Brasilien über zwei Millionen Deutsche geben.

[389]

Ein deutscher Landmesser im brasilianischen Urwald.

|

Ich habe fast alle wichtigeren deutschen Siedlungsgebiete in Südamerika

besucht. Vielleicht darf ich hier nach meinen Aufzeichnungen eine Schilderung

der Verhältnisse in und bei den bekannten deutschen

Kolonistenstädten Joinville und Blumenau, beide im Staat Santa Catharina,

geben. Was man dort sieht, ist typisch für ganz Südbrasilien.

Joinville wurde vor etwa siebzig Jahren von einigen hundert Auswanderern

gegründet, die als Kolonisten angeworben waren und sich unter "Brasilien"

auch etwas anderes vorgestellt hatten, als den Mangrovensumpf, in dem man sie,

eine Stunde landeinwärts, von Bord setzte. Hätten sie nur nach

Deutschland zurückgekonnt, kein Einziger wäre dageblieben. Da

aber ausgehalten werden mußte, so wurde ausgehalten,

und das Ergebnis war schon ein Menschenalter später ein freundlicher und

gewerbefleißiger Ort, in den jetzt allerdings auch schon das

einheimisch-brasilianische Element eindringt. Auf viele Meilen im Umkreis dehnt

sich deutsches Bauernland, nur wenig von fremden Einsprengseln unterbrochen.

In und um Joinville ist die Kolonisation abgeschlossen. Noch in der Ausdehnung

begriffen ist dagegen das große Ansiedlungsgebiet, das sich an den zweiten

deutschen Platz, Blumenau, anschließt. Schon in dem Tal, durch das man

von der Santa-Catharina-Bahn nach Blumenau hinauffährt, wohnen fast nur

Deutsche, und wenn man in das Gebiet des Itajahy, des Flusses von Blumenau,

kommt, so kann man sich, bis auf die fremden Vegetationsformen,

überhaupt in Deutschland glauben. Ein reicher Bauernhof folgt längs

der Straße auf den andern, jeder durchschnittlich 100 Morgen

groß, und das flachsköpfige Kindervolk, das uns begegnet, ist so

zahlreich, daß jeder merkt: Kinder sind hier die größte

wirtschaftliche Hilfe! Es sind alles Pommern, die sich hier angesiedelt haben.

Pommerode heißt auch der Platz, wo Kirche, Schule und die nötigen

Geschäfte stehen. Unter den Bananen und Orangebäumen wird

Pommersch-Platt gesprochen, und den größten Teil der abgefallenen

reifen Früchte fressen die Schweine, weil die Menge sonst weder

verbraucht, noch durch Verkauf verwertet werden kann.

Das Hauptgetreide ist Mais. Weizen gedeiht nur ganz unten in Rio Grande, und

Brotmehl kommt meistens aus Argentinien und Nordamerika. Auch die Kartoffeln

sind mittelmäßig. Schweine, Hühner, Enten, Gänse gibt

es im Überfluß. Gepflügt wird mit Pferden oder Ochsen.

Überall sieht man Rindvieh weiden. Wohin man blickt, ist Wohlstand; die

Häuser stattlich und sauber, hinter den Scheiben weiße Gardinen, die

Geräte gut. Alles reitet, Männer, Frauen, Kinder: zum Einkauf, zum

Tanz, zur Kirche, zur Schule. Die Großeltern dieser reichen Bauern kamen

als besitzlose Landarbeiter aus Pommern. Auch sie gerieten bei der Ankunft in

Verhältnisse, so hart, daß alle verzweifelt nach Hause

zurückwollten. Aber daran war kein Gedanke, und so arbeiteten sie sich

durch. Blumenau selbst ist für den Besucher eine noch größere

Überraschung als Joinville. Wer das freundliche, behäbige

Städtchen mit dem norddeutsch-kleinbürgerlichen [389] Bautypus, aus der Mitte

des 19. Jahrhunderts, sieht, der fragt sich unwillkürlich: Aber wie

kommt so etwas nur nach Brasilien? Blumenaus Wohlstand beruht, außer

auf der reichen Landwirtschaft der Umgebung, auch schon auf eigener Industrie.

Es hat Webereien, Möbelfabrikation, Molkereien, Tabakbau. Im

Augenblick drückt auch bei den deutschen Kolonisten in Brasilien die

Weltkrise Wirtschaft und Lebenshaltung nieder, aber die Verhältnisse sind

hier innerlich so gesund, vor allem ist der Absatz der landwirtschaftlichen

Produkte nach den großen Städten so gesichert, daß die

Erholung von selbst eintreten wird, sobald erst die akute Krisenlage

nachläßt.

Das Bild dieses deutschen Kolonistentums im subtropischen Südamerika

wäre unvollständig, wenn wir nicht auch noch von ihrem geistigen

Leben etwas sagen wollten. Im Unterschied von Nordamerika, wo ein

höheres Schulwesen von Anfang an nur in englischer Sprache geduldet

wurde (und auch nur in dieser möglich ist), stand es den deutschen Siedlern

in Brasilien, wie auch in den übrigen lateinamerikanischen Ländern,

frei, sich ein eigenes Schulsystem in der Muttersprache aufzubauen, von der

Dorfschule bis zur gymnasialen Vollanstalt, nur ohne die alten Sprachen.

Vollanstalten mit deutscher Unterrichtssprache gibt es in Brasilien drei: in Rio de

Janeiro, São Paulo und Porto Alegre; außerdem eine ganze Anzahl

Mittelschulen und etwa tausend Volksschulen, davon die meisten in

Rio Grande. Von den letzteren kann allerdings überwiegend

nicht gesagt werden, daß sie auf der Höhe deutscher

Volksschulen in der Heimat stehen. Zwar bessern sich die Verhältnisse

dauernd, aber es ist noch lange nicht möglich, jede Pikadenschule mit einer

fachlich ausgebildeten Lehrkraft zu besetzen und mit ausreichenden Lehrmitteln

[390] zu versehen.

Namentlich unter den älteren Leuten herrscht noch viel Unbildung. Die

meisten von diesen sind nicht imstande, einen verständlichen Brief zu

schreiben oder ein einfaches Buch mit Nutzen zu lesen.

Der vielfach noch nicht befriedigende Stand des deutschen

Volksschulwesens - die Mittelschulen und die Vollanstalt sind durchaus

auf der Höhe - in Brasilien hat zur Folge, daß die jungen

Leute, wenn sie aus der Pikade in die Stadt kommen, wenig Widerstandskraft

gegen die Entnationalisierung zeigen. Weil es an wirklicher, sei es auch nur

einfacher deutscher Bildung fehlt, erliegen sie geistig, vor allem auch

sprachlich, den Wirkungen, die von der zwar sehr oberflächlichen, aber mit

einer gewissen Formeneleganz ausgestatteten gesellschaftlichen Art des

Brasilianertums ausgehen. Schon daß sich der Kolonist in deutscher

Sprache, die er ja meistens auch nur als Mundart gebraucht, über die Dinge,

die außerhalb des Gesichtskreises der Pikade liegen, kaum

ausdrücken kann, ist ein starker Grund dafür, daß er in der

Stadt portugiesisch zu sprechen anfängt.

Der deutsche Bauer ist unpolitisch. Er ist zufrieden, wenn seine Wirtschaft

gedeiht. Von der ganzen Politik interessieren ihn höchstens die Steuern und

der Bau von Verkehrswegen. Dabei wird es auch noch so lange bleiben, wie der

Kolonistennachwuchs sich auf die herkömmliche Art in nicht allzu

großer Ferne ansiedeln kann. Erst wenn kein guter, freier oder billiger

Boden mehr zu haben ist, beginnt eine neue Entwicklung. Wie sie dann vielleicht

bei den südamerikanischen Deutschen verlaufen wird, kann man nach

einem ähnlichen Beispiel vermuten: dem der Buren in Südafrika.

Solange es dort möglich war, immer neues Farmerland zu bekommen oder

die alten Farmen zu teilen, wurden die Burensöhne auch immer wieder

Buren, und die Burentöchter heirateten Burensöhne. Als

aber - erst nach dem südafrikanischen

Kriege - das Farmland knapp wurde, gingen die jungen Buren auch in

höhere Berufe, wurden Juristen, Ärzte, Ingenieure,

Geschäftsleute u. dgl. Damit begann eine große innere

Stärkung des Afrikanertums holländischer Abstammung. Es gewann

seine eigene geistige und damit auch seine politische Zukunft. Bei den deutschen

Kolonisten in Brasilien können die Dinge sich mit der Zeit ähnlich

entwickeln. Eine Schwierigkeit wird freilich immer bleiben, daß selbst in

den drei Südstaaten das Deutsche niemals zur Mehrheitssprache werden

wird. Südafrika ist heute ein zweisprachiges Land, und öfters ist es

wichtiger, dort Afrikanisch zu verstehen als Englisch. Ein ähnlicher

Zustand, in kleinem Maßstabe, hat früher einmal in der Kolonie Blumenau

geherrscht. Man mußte Deutsch können, um dort zu

wohnen. Jetzt aber drückt die brasilianische Regierung auch in den

deutschen Siedlungsgebieten sehr stark auf die Kenntnis des Portugiesischen, ja,

möglichst auf Abschluß der Bildung in der Staatssprache. Eins

muß auf alle Fälle gesagt werden: Was auch kommen mag, die

Deutschen in Brasilien können und werden nie etwas anderes sein als loyale

brasilianische Staatsbürger. Jeder Gedanke daran, mit ihnen jemals in

anderer Weise rechnen zu wollen, wäre unsinnig.

Brasiliens großer Nachbarstaat im Süden ist Argentinien.

Die natürlichen Verhältnisse, Klima und Boden, hätten auch

hier eine deutsche Einwanderung begünstigt. Der soziale Aufbau des

Landes jedoch war und ist noch heute einer kräftigen Besiedlung

hinderlich. Argentinien ist zum weitaus größten Teil ein Land des

Großgrundbesitzes, [391] und die

Eigentümer der Latifundien ziehen es vor, sie in Person oder durch ihren

Verwalter zu bewirtschaften, anstatt Siedlungsland abzugeben. Daher konnte sich

in Argentinien auch nur ein verhältnismäßig unbedeutender

Mittel- und Kleingrundbesitz, so wie er für deutsche und überhaupt

für das Gros der europäischen Einwanderer gepaßt hätte,

entwickeln.

Es sind trotzdem zwei Versuche mit deutschen und auch

deutsch-schweizerischen Kolonisten gemacht worden. Der erste, in der Provinz

Santa Fé, fiel in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die

argentinische Regierung schickte damals einen Agenten nach Europa, der in

Frankfurt a. Main, Basel und Dünkirchen Sammelstellen einrichtete

und etwa zweihundert Familien, im ganzen tausend Menschen, ins Land brachte.

Es sollten fünftausend werden, aber inzwischen hatte die Regierung

gewechselt, und die neue war der Einwanderung nicht günstig. Die Kolonie

erhielt den Namen Esperanza. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gedieh

sie und sandte auch eine Anzahl von Tochtergründungen aus. Alle diese

Siedlungen sind aber heute im Begriff, ihr Deutschtum zu verlieren. Nur die

älteren Leute gebrauchen das Deutsche noch als Muttersprache. Die

mittlere Generation versteht noch Deutsch, bevorzugt aber auch im

häuslichen Gebrauch das Spanische. Bei den Kindern bildet Deutsch als

Muttersprache nur noch eine Ausnahme. Als ich im Jahre 1921 Esperanza

besuchte, konnte der Pfarrer der deutschen evangelischen Gemeinde unter einigen

vierzig Konfirmanden nur an fünf den Konfirmationsunterricht deutsch

erteilen; alle übrigen mußten in spanischer Sprache unterrichtet und

eingesegnet werden. Noch einige Jahrzehnte weiter, und das Deutsche wird in

Santa Fé so gut wie ausgestorben sein.

Günstiger steht es mit dem Deutschtum der seit 1878 nach Argentinien

eingewanderten sogenannten "Deutschrussen". Dies sind ursprünglich

deutsche Kolonisten von der Wolga und aus dem südrussischen

Schwarzerdegebiet, die von dort wieder auswanderten, als ihre Privilegien,

namentlich die Befreiung vom Kriegsdienst, unter der Regierung des [392] Kaisers

Alexander II. aufgehoben wurden. Die meisten, die Rußland

verließen, gingen nach Nordamerika. Andere hatten von Brasilien

gehört und wollten dorthin. Sie hatten Kundschafter vorausgeschickt, aber

als die Masse der Auswanderer in Rio Grande eintraf, erklärten

ihnen die Kundschafter, Brasilien sei kein Land für "deutsche Leute". Sie

hatten die Vorstellung, deutsche Leute könnten im Urwald, wo man erst

viel Arbeit mit dem Umhauen der Bäume hatte, nicht siedeln! Die russische

Steppe, die sie allein kannten, ist ja so gut wie baumlos. So benutzten sie ein

Angebot der argentinischen Regierung, die ihnen Land in der damals noch sehr

entlegenen und dünn bewohnten Provinz Entre Rios anbot. Dort sah

das Land ähnlich aus wie in dem ihnen zur Heimat gewordenen

Südrußland.

Nach einer mir brieflich mitgeteilten Schätzung des Leiters des Deutschen

Volksbundes für Argentinien, Professor Wilfert in Buenos Aires, wohnen

in der Provinz Entre Rios jetzt etwa 40 000 Rußlanddeutsche,

in der Provinz Pampa etwa 15 000. Auf kirchliche Versorgung,

evangelische wie katholische, wird gehalten, aber die Schulverhältnisse

sind mangelhaft; ungünstiger als bei den Deutschen in Südbrasilien.

Es gibt in Argentinien deutsche Vollanstalten und gute Mittelschulen in Buenos

Aires und Rosario (Mendoza kommt hier nicht in Betracht), aber sie werden kaum

von rußlanddeutschen Kindern besucht. Wir sehen ein kräftiges

Bauerntum, das sich der physikalischen und wirtschaftlichen Struktur des Landes

gut angepaßt hat, aber sein geistiger Horizont ist beschränkt, und es

bewahrt sein Deutschtum in der Regel nur dadurch, daß es sich in seinen

Siedlungen gegen fremde Einflüsse stark abschließt.

In jüngster Zeit haben sich deutsche Siedler mit gutem Erfolg in dem

Gebiet von Misiones niedergelassen: dem schmalen Zipfel argentinischen Gebiets,

der sich nach Nordosten zwischen den Paraná und den Oberlauf des

Uruguay hineinschiebt. Die dort von einigen Landgesellschaften ins Leben

gerufenen Kolonien sind nicht rein deutsch, jedermann, der will, kann dort Land

kaufen, aber fürs erste überwiegt deutscher Zuzug, der

großenteils aus Südbrasilien kommt. Der Boden in Misiones ist gut,

das Klima heiß, aber nicht allzu ungesund. Vor allem ist der Absatz durch

die Verbindung auf dem mächtigen Paranástrom nach den

großen Städten am Unterlauf gut. Es hat den Anschein, als ob sich

hier ein wohlhabendes, fast schon tropisches Siedlungsgebiet von vorwiegend

deutschem Charakter entwickeln wird.

[391]

Ankunft deutscher Kolonisten in der Siedlung Eldorado am

oberen Paraná (Argentinien).

|

Den eigentümlichsten Charakter im südamerikanischen Deutschtum

finden wir in Chile. Der Urheber der deutschen Kolonisation in Chile

war ein Ingenieur Philippi, der 1838 ins Land kam, als Major in chilenische

Dienste trat und dann für die chilenische Regierung Einwanderer in

Deutschland anwarb, hauptsächlich in Hessen. Die ersten Familien landeten

im August 1856 in Corral, dem Seehafen von Valdivia. Im ganzen kamen bis zum

Ende der 50er Jahre etwa siebenhundert Familien, dann hörte der

eigentliche Einwandererstrom auf. Vereinzelte Zuzügler kamen noch

später. Von diesen Einwanderern stammen die heutigen

Deutsch-Chilenen ab, deren Seelenzahl zwischen fünfzehntausend und

zwanzigtausend liegen wird. Die in Chile ansässigen Reichsdeutschen

bleiben hierbei, ebenso wie auch in Argentinien und Brasilien,

unberücksichtigt. Fast die gesamte deutsche Einwanderung konzentrierte

sich auf Südchile. Wer heute dort reist, mit der Eisenbahn, [393] im bequemen Wagen,

im Automobil, im Motorboot, der vermag sich nicht leicht eine Vorstellung davon

zu machen, wie es dort noch vor einem halben Jahrhundert aussah. Das ganze

Land war ein zusammenhängendes Waldgebiet, die Wege waren

Waldpfade ohne Brücken und Stege. Zuerst gab es drei Zentren: Valdivia,

Osorno und die Ufer des Llanquihue-Sees. Dies große, schöne

Wasserbecken liegt im Hügelland vor der Cordillere und erinnert etwas an

den Bodensee. Um den See herum haben sich die Besitzverhältnisse noch

so erhalten wie vor siebzig Jahren, als die ersten Kolonisten mit etwas Proviant

und Vieh, mit Axt und Pflug auf ihr Landlos in den großen dunklen,

feuchten Wald gesetzt wurden. In geschlossenem Kranz umgeben reiche

Bauerngehöfte den See, und auch in den Städtchen am Seeufer

hört man überwiegend Deutsch sprechen. Valdivia ist ein

blühender Industrieort mit etwa 30 000 Einwohnern geworden,

davon heute nur noch zehn Prozent Deutsche, aber alles, was hier an Gewerbe

existiert, haben die Deutschen geschaffen. Die Hälfte des Grundbesitzes in

den drei Südprovinzen ist deutsch. In Osorno fragte ich den Pastor nach der

Predigt in der Kirche, ob die Kollekte für die Armen sei? "Arme gibt es bei

uns nicht", war die Antwort!

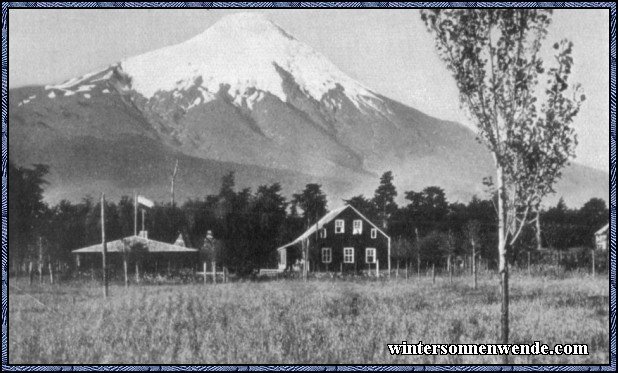

[393]

Deutsche Farm in Chile am Fuß des Vulkans Osuna.

|

Man merkt es beim chilenischen Deutschtum, daß die ersten Einwanderer

zum Teil einer wohlhabenden und entwickelten Schicht entstammten. Unter den

Führern waren verschiedene Akademiker. Eine gewisse

Abbröckelung zum Chilenentum und zur spanischen Sprache ist hier und

da unverkennbar, aber es ist auch noch viel deutsches Bewußtsein

vorhanden. An der Universität von Santiago besteht eine deutsche

Burschenschaft, deren Angehörige alle aus dem chilenischen Deutschtum

stammen. Auch das deutsche Schulwesen in Chile steht hoch. Santiago,

Valparaiso, Concepcion und Valdivia haben je eine Vollanstalt. In den

Oberklassen wird ein Teil der Unterrichtsfächer spanisch (wie in Brasilien

portugiesisch) behandelt, um den Abiturienten der deutschsprachigen Anstalten

die staatliche Abschlußprüfung in der Landessprache und damit den

Anschluß an das akademische Studium im Lande zu ermöglichen.

Außer in Brasilien, Argentinien und Chile gibt es in Südamerika

kaum ein nennenswertes Siedlungsdeutschtum. In Paraguay existieren deutsche

Niederlassungen, aber sie [394] sind unbedeutend. In

Pozuzo, auf der Ostseite der peruanischen Cordillere, existiert schon seit

fünfundsiebzig Jahren eine kleine, ganz isolierte Niederlassung von

Tirolern, die zu keiner wirklichen Lebenskraft gelangt ist. Ein ähnliches

Gebilde ist die Kolonie Tovar in Venezuela, die 1842 von Badenern aus dem

Breisgau gegründet wurde und jetzt etwa hundert schwer arbeitende, aber

deutsch gebliebene Familien zählt.

Außerhalb der beiden amerikanischen Kontinente gibt es kein

Übersee-Deutschtum von größerer Bedeutung, und namentlich

keins von größerer Zukunft - immer abgesehen von seiner

möglichen Entwicklung in den alten deutschen Kolonien. Sehr interessant,

innerhalb ihres kleinen Maßstabes eine ganz außerordentliche

Leistung, sind die Siedlungen der deutschen Templer in Palästina.

Die Tempel-Gesellschaft, eine religiöse Sondergemeinschaft auf

evangelischer Grundlage, zählt in Palästina etwa 3000 Mitglieder in

sechs Niederlassungen; dazu kommt noch eine siebente, kirchlich nicht

dazugehörige. Die Templer haben die blühende

palästinensische Orangenkultur geschaffen, sie haben die ersten

Straßen im Lande gebaut, Handwerk und Gewerbe belebt, Weinbau und

Bienenzucht in die Höhe gebracht. Ihre erste, 1869 gegründete

Siedlung bildet jetzt den deutschen Stadtteil von Haifa. Bis zum Weltkriege waren

sie auf wirtschaftlichem Gebiet der einzige wirkliche Kulturfaktor in

Palästina. Die nach ihnen gekommene zionistische

Kolonisation - ihre Geldquellen liegen überwiegend in Amerika, ihr

Ansiedlermaterial stammt meist aus Osteuropa und spricht den

jüdisch-deutschen Dialekt - hat viel von den Templern gelernt.

Auf dem Boden Südafrikas hat deutsches Blut an der Entstehung

des Burentums einen mindestens so großen Anteil, wie an der des heutigen

amerikanischen Volkes. Allerdings waren daran fast nur deutsche Männer

beteiligt, keine deutschen Frauen. Ein wirkliches Siedlungsdeutschtum entstand in

den vierziger Jahren in Natal. Dorthin wurden durch das deutsche Handelshaus

Jung & Co. gegen 200 Einwanderer gebracht, deren Nachkommen

sich deutsche Sprache und Art überwiegend erhalten haben.

[395]

Altes deutsches Farmhaus in Natal (Südafrika).

|

Einen größeren Maßstab hatte die deutsche Einwanderung im

östlichen Teil der Kapkolonie. Nach der Beendigung des Krimkrieges,

1855, stellte es die englische Regierung den von ihr angeworbenen deutschen

Truppen, hauptsächlich Hannoveranern und

Schleswig-Holsteinern, frei, als Kolonisten nach Südafrika zu gehen.

Mehrere Tausend machten davon Gebrauch. Die ihnen zugewiesenen Landlose

waren klein, die Regierungsunterstützung knapp, aber die Deutschen

setzten sich durch. Ihre Zahl wird jetzt in der Kapkolonie und in Natal zusammen

auf 20 000 Seelen geschätzt. Die meisten sind Farmer; die kleineren

Besitzer bauen Futtermittel, Obst und Gemüse zur Versorgung der

Städte. Der Krieg hat dem deutschen Charakter dieser Siedlungen einen

schweren Schlag versetzt. Die junge Generation ist großenteils im Begriff,

das Deutsche mit dem Englischen zu vertauschen. Deutsche Schulen wurden nicht

mehr eröffnet.

Bis zum Ausbruch des Weltkrieges konnte man auch von einem starken

Deutschtum in Australien, namentlich Südaustralien, sprechen.

Die deutsche Einwanderung dorthin geschah hauptsächlich in den

dreißiger und vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, und zwar waren es

Altlutheraner aus Brandenburg und Schlesien, die sich der vom König

verfügten kirchlichen Union in Preußen nicht unterwerfen wollten

und lieber mit ihren [395] geistlichen

Führern nach Südaustralien auswanderten. Dort bildete sich ein

großer deutscher Siedlungsbezirk, gegen fünfzig Ortschaften, mit

dem Städtchen

Tanunda als Mittelpunkt. Außer in

Südaustralien gab es stärkere deutsche Siedlungen auch in

Queensland. Die Deutschen führten den Weizenbau ein, verbesserten den

Weinbau und die Wollschafzucht und waren nach dieser Richtung hin wirkliche

Kulturpioniere. Man kann sagen, daß die Verhältnisse, wenn auch in

kleinerem Maßstab, sich ähnlich gestaltet hatten, wie in

Pennsylvanien im 18. Jahrhundert. In den Ortschaften wurde deutsch

gesprochen, in den Kirchen wurde deutsch gepredigt, es gab vier deutsche

Tageszeitungen und viele deutsche Klubs, und mancher Brite, der in den

deutschen Ortschaften aufwuchs, lernte deutsch lesen und schreiben.

Dies australische Deutschtum litt aber je länger, desto mehr unter seinen

endlosen kirchlichen Zänkereien, unter dem Mangel eines höheren

Schulwesens und der unausbleiblichen Hinneigung der jüngeren Generation

zum Englischen. Dann kam der Krieg. Die furchtbare Welle von Feindschaft, die

er über alles, was deutsch war in Australien, ergoß, offenbarte die

leider geringe innere Widerstandskraft in den deutschen Siedlungen, so daß

jetzt mit dem allmählichen Untergang ihres deutschen Charakters gerechnet

werden muß.

|