[62]

Oldenburg

Diedrich Steilen

Tagaus, tagein rollen die Wogen des Meeres an die Küste, tagaus, tagein

rennen sie gegen das Land, tagaus, tagein mahnt des Meeres Rauschen den

Menschen, wohl auf seiner Hut zu sein. Seit Jahrhunderten schon ringt der

Oldenburger mit der See und ward ihrer doch niemals völlig Herr. Es ist ein

unaufhörlicher Kampf, in dem es kein Erlahmen geben darf.

Küstenanwohner heißt, allzeit Streiter für die heimatliche

Scholle sein. Die Wacht am Meere nahm alle Kräfte des Oldenburger

Landes so sehr in Anspruch, daß es sich um die Vorgänge im Reiche

wenig oder gar nicht kümmern konnte. Da es zudem im ruhigen

Nordwestwinkel Deutschlands weder von feindlichen Kriegsscharen

überrannt, noch von mißgünstigen

Nachbarn - von kleinen Plänkeleien

abgesehen - mit Krieg überzogen wurde, konnte es sich

ungestört den eigenen Lebensfragen widmen. Oldenburg war niemals wie

die Pfalz oder Schlesien Schauplatz blutiger Schlachten, noch suchten seine

Herrscher, wie Braunschweigs Fürsten, Kriegsruhm, sondern gingen ganz

auf in der Fürsorge für das eigene Land; sie fühlten sich als

Väter des Landes. So blieben alle Kräfte der Heimat erhalten und

wirkten sich in Werken des Friedens aus. Oldenburg betrieb unermüdlich

und unentwegt eine innere Kolonisation und beschränkte diese keineswegs

auf den alten Stammbesitz, sondern zog, sooft neue Gebiete hinzukamen, diese

alsbald in die treue Fürsorge ein. Dadurch aber schweißte es um sein

Gebiet einen Reif, der den Staat fester als Eisen und Stahl zusammenfügte.

Indem eine weise Staatskunst so die Landeswohlfahrt als höchstes Ziel

hinstellte und diesem selbst mit aller Kraft zustrebte, überbrückte sie

innerhalb der Bevölkerung alle Gegensätze. Protestanten und

Katholiken fühlen sich durch den Staat ebenso innig verbunden wie der

wohlhabende Marschbauer mit dem minderbemittelten Geestbauer und dem

ärmsten Moorkolonisten. Dabei verleugnet weder der

Münsterländer noch der Butjadinger seine Eigenart; jeder bekennt

sich mit einem gewissen Stolz zu seinen Wesenszügen und denkt keinen

Augenblick daran, sie fahren zu lassen. Und doch kommt es jedem aus

Herzensgrund, wenn er spricht: Ich bin Oldenburger und will es bleiben!

Zur Zeit der Hanse gab es an Oldenburgs Küste noch keinen

größeren Hafen. In den deutschen Handel schaltete sich Oldenburg

viel später ein, erst vor etwa hundert Jahren, als die ersten Fabriken im

Lande entstanden. Oldenburgs Lage am Meere wurde bedeutsam, als Deutschland

im 19. Jahrhundert in die Reihe der Seemächte eintrat. Als es damals galt,

zur Lösung deutscher Aufgaben beizutragen, zögerte Oldenburg

nicht einen Augenblick. Zweimal leistete das Land der werdenden deutschen

Kriegsflotte vaterländische Dienste. Bereitwillig bot es 1848 der deutschen

Bundesflotte, die Admiral Brommy befehltigte, in Brake einen Heimathafen. Als

der erste Flottentraum [63] verflogen war, und

Preußen dann wenige Jahre später daran ging, eine eigene

Kriegsflotte zu schaffen, konnte es solche Pläne nur durch Oldenburgs

Entgegenkommen verwirklichen. Der preußische Staat grenzte damals noch

nicht an die Nordsee, mußte sich also zur Anlage eines Hafens nach

fremdem Gebiete umsehen. Oldenburg erkannte sogleich die deutsche Sendung

Preußens und trat, sobald es darum angegangen wurde, am Jadebusen soviel

Land ab, als für einen Hafen nebst Stadt erforderlich war. Durch das

schnelle Aufblühen Wilhelmshavens wurden die drei angrenzenden

oldenburgischen Dörfer Bant, Heppens und Neuende mit emporgerissen:

aus ihnen erwuchs die Stadt Rüstringen, die heute 50 000 Einwohner

zählt und unbeschadet der politischen Grenze mit Wilhelmshaven eine

große wirtschaftliche Einheit bildet.

Seine Lage an der Weser wußte Oldenburg geschickt zu nutzen, indem es

durch den Elsflether Zoll, des es mit Zustimmung des Reiches von 1624 bis 1820

erheben durfte, von dem Gewinne des auf Bremen gehenden Handels zehrte. Die

Zollgefälle setzten den Landesherrn in die Lage, überall in seinem

Staate die bessernde Hand anlegen zu können. Der vorzügliche

Zustand der Oldenburger See- und Flußdeiche ward in jener Zeit eingeleitet.

Der Bremer Handel gab der Oldenburger Flotte lange Zeit den Nährboden.

In welchem Umfange das der Fall war, beleuchtet blitzartig die Tatsache,

daß zu Beginn des 19. Jahrhunderts die europäischen Fahrten

für den Bremer Handel fast ausschließlich von Elsflether und Braker

Segelschiffen bestritten wurden. Die weitere [64] Folge war ein

blühender Schiffbau, sowohl an der Weser als auch auf dem Ammerlande.

Das Holz lieferten die heimischen Wälder. Auch mancher Walfänger

entstand auf den Werften an der Weser und ermöglichte es Oldenburg, sich

an den Fahrten in die Arktis zu beteiligen. Als sich aber im 19. Jahrhundert die

Wirtschaft umschichtete, änderte sich das Bild schnell. Bremerhaven,

welches 1827 begründet wurde, entzog den Häfen zu Elsfleth und

Brake bald einen großen Teil ihres Verkehrs. Der Übergang zu immer

größeren Fahrzeugen und zum Eisenschiffbau versetzte den alten

Oldenburger Werften den Todesstoß, und das Dampfschiff

verdrängte den Segler. Zählte die Oldenburger Handelsflotte 1893

noch 83 stolze Dreimaster, so war 1910 kein einziges Schiff mehr davon

vorhanden. Die um jene Zeit begründete

Oldenburgisch-Portugiesische Dampfschiffahrts-Gesellschaft aber sah sich bald

gezwungen, um bestehen zu können, ihren Sitz nach Hamburg zu

verlegen. Daß sie weiterhin die Oldenburger Flagge führt, ist nur ein

magerer Trost für das Land. Heute hat lediglich der Kleinschiffbau und die

Flußfischerei am Oldenburger Ufer der Niederweser eine Heimstätte.

Da blüht auf kleinen und kleinsten Werften der Bootsbau in solchem

Umfange, daß wir an der ganzen Nordsee kein Gegenbeispiel aufzeigen

können. Vor allem werden Rettungsboote für die Großwerften

der Weser und Elbe, aber auch Brandungsboote für die afrikanische

Küste geliefert. Dem eigentlichen Kleinschiffbau, der sich auf

Heringslogger, Schleppkähne, Küstenfahrzeuge erstreckt, dienen die

Werften zu Elsfleth, Hammelwarden, Brake und Nordenham.

Die Verhältnisse längs der Niederweser wurden durch die

Weser-Korrektion, die Bremen um 1890 betrieb, völlig umgestaltet.

Damals wurde der alte Hafen Elsfleth vom offenen Strom abgedrängt;

dennoch sind seine Beziehungen zur See keineswegs erloschen. Die

Navigationsschule besteht nun schon über hundert Jahre, und die

Schulschiffe sind in Elsfleth beheimatet. Der Deutsche Schulschiffverein, dessen

Gründer und Förderer der letzte Großherzog, Friedrich August,

war, will der deutschen Handelsmarine einen tüchtigen, auf Segelschiffen

geschulten Nachwuchs an Offizieren zuführen. Brake gewann durch die

Korrektion; die größten Frachtdampfer können den am offenen

Flusse gelegenen Hafen erreichen. Die Stadt entwickelte sich zu einem

bedeutenden Umschlag für Getreide, der sich auf die Schweinezucht im

eigenen Lande stützt. In guten Jahren liefern die oldenburgischen

Schweinemästereien 700 000 fette Tiere. Erhebliche

Getreidemengen werden natürlich auch den binnenländischen

Märkten zugeführt; aber für den Absatz bedeutet es einen

fühlbaren Nachteil, daß der Versand ausschließlich mit der

Bahn erfolgen muß. Der Küstenkanal, der das Binnenland auf dem

Wasserwege erschließen soll, harrt noch immer der Vollendung. Geradezu

sprunghaft entwickelte sich Nordenham, welches etwa Bremerhaven

gegenüberliegt. Von Nordenham, welches ungefähr mit

Wilhelmshaven gleichaltrig ist, sprach man wohl hoffnungsfroh als von

"Oldenburgs Zukunftsecke" und wollte damit zum Ausdruck bringen, daß

es dem Lande an dieser Stelle gelingen müsse, an dem industriellen

Aufschwung Deutschlands teilzunehmen. Lange Zeit war Nordenham Stapelplatz

für Petroleum und Getreide, vorübergehend auch Liegeplatz der

großen Lloyddampfer. Vor dem Weltkriege siedelten sich hier dann eine

Reihe industrieller Werke an: die Seekabelwerke, die Zinkhütte, die

Hochseefischerei Nordsee, eine Werft, eine Superphosphatfabrik und andere

Betriebe.

[65] Die Bewohner des

Küstenlandes führen einen ständigen Kampf mit dem

Meergott und werden dadurch gestählt. Für den Oldenburger trifft

das ganz besonders zu. Er hat wie kaum ein anderer mit den Fluten gerungen und

gestritten. Das Meer, erfüllt von Laune und Tücke, ist kein

friedlicher Nachbar. Einst baute es mühselig den Boden auf, der heute als

Küste seine Ufer säumt. Dann aber zerstörte es wie ein

frechtrotziges Kind oft wieder, was es selbst schuf. Der Mensch ward zum

Schützer des Meergeschenkes, als er den güldenen Reif des Deiches

um das Land legte, welches den Fluten entstieg.

Nur eine Spanne lassen sich die Naturkräfte bändigen, um sich

sodann der Fesseln zu entledigen und mit um so größerer Kraft

vorzustoßen. Jetzt deckt das Meer im Norden Oldenburgs weite

Flächen ehemaligen Landes. Wo einst inmitten blumiger Wiesen

Dörfer und Höfe lagen, singen heute die Wogen ihr uraltes Lied. Im

Jadebusen feiert der Meergott seinen größten Triumph über

schwache Menschenkraft. Zwar glückte ihm der Einbruch nicht mit einem

Schlage. Lange genug tastete er umher, als er große Wellen gleich

Vorposten übers Land schickte, bis er es dann entschlossen durch eine

gewaltige Sturmflut an sich riß. Mit der Julianenflut des Jahres 1164

unternahm er den ersten großen Vorstoß; die Clemensflut setzte 1334

die Zerstörung fort. Ihr folgte 1362 die Marcellusflut. Und als die

Antoniflut 1511 verebbte, war der Jadebusen vollendet. Bis an die hohe Geest von

Dangast rauscht seitdem das Meer über alten Kulturboden, von dem bei

niedrigem Wasser überschlickte Pflugfurchen und die Stümpfe

verschlungener Wälder zeugen.

[63]

Vergehende Insel im Jadebusen.

|

Noch manch andere Schreckensnacht hinterließ ihre Spuren in Kolken und

Braken. In langer Reihe begleiten sie den Deich und erzählen von

gewaltigen Brüchen, die weite Strecken Landes verwüsteten und den

Menschen zu immer neuen Kämpfen mit den Elementen zwangen. Lange

mußte er sich quälen, bis es ihm gelang, die Bruchstellen wieder zu

schließen, und nach unsäglichen Mühen glückte es ihm

hier und da, den Deich vorzuschieben und dadurch altes Land

zurückzugewinnen. Noch heute steht der Mensch im Außendeiche,

um durch Dämme und Grüppen weiteres Land aus dem Meere zu

heben. Nur innerhalb des Jadebusens kam die Landgewinnung zum Stillstand,

weil hier durch weiteres Vorschieben der Deiche Ebbe und Flut behindert

würden, das Fahrwasser der Jade offenzuhalten. Darauf kann aber im

Hinblick auf den Kriegshafen Wilhelmshaven nicht verzichtet werden. Den

großen Verlust an Millionenwerten, die in den dortigen Anlagen stecken,

gleicht der Zuwachs an Land nicht im entferntesten aus. Deshalb mußten

neuerlich Pläne, wie sie hier bei der Suche nach Arbeitsbeschaffung mit

einem Seitenblicke auf die Zuider-See auftauchten, zum Scheitern verurteilt

werden.

Sobald die Oldenburger Grafen um 1520 die Marschen zwischen Weser und Jade

in ihren Besitz gebracht hatten, trugen sie Sorge, die Stromspaltungen im

Mündungsgebiete der Weser zu schließen und den inselhaften

Charakter dieser Marschlandschaft auszutilgen. Es gelang durch die

unablässige Arbeit eines halben Jahrhunderts. Heute säumen hohe,

feste Deiche das ganze Land. Der Schutzwall ist so stark, daß nach

menschlichem Ermessen auch die stärksten Fluten daran zerschellen

müssen. Unter staatlicher Aufsicht stehen 247,9 km Deich, die

insgesamt 117 100 ha Land schützen. Auf 1 m Deich

entfallen demnach 0,473 ha Land oder 1 ha muß für 2,11 m

Deich aufkommen. In den Deich- und Sielabgaben trägt der

Küsten- und Marschbewohner ständig eine beträchtliche

Last.

[67]

Fischer in Wesermünde. Beim Schollenfang.

|

[66] Das Meer

nimmt - das Meer gibt. In den letzten 150 Jahren bauten die Fluten in der

Wesermündung eine Insel von 1750 ha Fläche auf, die

Luneplate. Sie reicht bis an die Stadt Wesermünde, gehört aber zum

größten Teile zu Oldenburg und wurde vor wenigen Jahren landfest

gemacht. Da wächst weiter im äußersten Winkel zwischen

Jade und Weser seit etlichen Jahrzehnten eine neue Insel aus dem Meere, die alte

Mellum. Vorläufig besteht dort nur ein Vogelschutzgebiet, das im Sommer

von einem Vogelwart betreut wird. Geologen und Naturforschern wird dort die

seltene Gelegenheit, das Entstehen eines Eilandes zu studieren.

Von den ostfriesischen Inseln gehört Wangeroog zu Oldenburg; es ist ein

bekanntes, gern aufgesuchtes Seebad. Als Seegrenze gegen Ostfriesland gilt die

goldene Linie, etwa die Verlängerung der Harlemündung. Unter dem

Druck der Westwinde macht Spiekeroog jetzt Miene, auf oldenburgisches

Hoheitsgebiet zu wandern.

Auf engem Raum, nur etwa 60 km breit, von der Weser bis fast zur Ems,

120 km lang, von den Ausläufern des Wiehengebirges bis zur

Nordsee, vereint Oldenburg miteinander die weite ebene Marsch, das dunkle

geheimnisvolle Moor und die wellige Geest. Jede Landschaft behauptet ihren

eigenen Ausdruck, so daß das Gesamtbild mannigfaltig und

abwechslungsreich wird.

Bis zu den Häusern Bremens erstreckt sich der fruchtbare

Marschgürtel, der den wertvollsten Teil des Landes ausmacht. Er

füllt den Ostrand an der Weser und den Norden am Meere. Wie das Meer,

flach und eben, ist es auch die Marsch, die sich im Laufe langer Zeiten aus seinen

Ablagerungen aufbaute. Keine Anhöhe, kein Hügel unterbricht die

Weite der Ebene, es sei denn, daß Menschen in mühsamer Arbeit

eine Wurt schufen, um dort sicher vor den Fluten des Wassers zu wohnen. Soweit

das Auge reicht dehnen sich die grünen Weiden, nur durchschnitten von

den feinen Wasseradern der schnurgeraden Gräben, im Frühling mit

den leuchtenden Farben der Blumen übersät, im Sommer belebt von

einer großen Zahl schwarz-weißer Rinder und edler Pferde. Im

Winter, wenn das Wasser in der Gräben zu dickem Eis erstarrt ist, und

Rauhreif auf dem Lande liegt, hallen die weiten Flächen wieder von dem

Geschrei der Klootschießer und den anfeuernden Rufen der Zuschauer. Hin

und her fliegt die Kugel, bis ein Gegner, in die Enge getrieben, sich als besiegt

bekennen muß. Jedes Kind kennt die guten Klootschießer im

Lande.

In der Marsch brachte es der Mensch, sobald er nur den Boden zu meistern

verstand, zu Wohlstand; nur die sumpfigen Randstreifen bereiteten ihm

zunächst unbezwingbare Hindernisse und lagen darum unbenutzt. Erst als

die Meister der Entwässerungskunst, die Holländer, zu Beginn des

12. Jahrhunderts in die Bremer Gegend kamen, gaben sie durch ihr Beispiel die

Möglichkeit, auch diese Gebiete zu besiedeln. In jener Zeit wurde die

Moorseite des Stedingerlandes in lange, schmale Streifen aufgeteilt, die von der

Marsch übers Moor bis an die Geest reichten.

Der Wohlstand in der Marsch weckte früh den Neid und die Gier der

Nachbarn. Nach dem reichen Stedingen griff der bremische Erzbischof durch den

Raubzug des Jahres 1234. Eine erdrückende Übermacht von Rittern

und Abenteurern mordete die freien Bauern dahin. Fremde Söldner

überschwemmten das Land. Aber nur eine kurze Spanne Zeit wurden sie

des unberechtigen Besitzes froh, dann verließen sie das Land, und

Söhne [67] der alten

Bauerngeschlechter setzten die Arbeit an der Väter Scholle fort. Auf dem

Schlachtfelde hält ein schlichter Obelisk das Gedächtnis der Helden

wach, die für Freiheit, Ehre und Besitz kämpften und erlagen. Nach

den Marschen an der Wesermündung streckte der Oldenburger Graf 1514

seine Hand; nur mit Hilfe fremder Söldner glückte es ihm, die

freiheitsliebenden Bauern unter seine Macht zu

zwingen. - Die Herrschaft Jever, welche im wesentlichen die Marsch

westlich des Jadebusen umfaßt, fiel 1575 durch Erbgang an das Haus

Oldenburg und schloß den Ring an der Küste. Jever, die Stadt der

Kunst, Sage und Geschichte! Der hochragende Schloßturm mit der

zwiebelförmigen

Kuppel - Jevers Wahrzeichen - beherrscht das Stadtbild.

Der hohe Stand der Oldenburger Viehzucht gründet sich vornehmlich auf

die alten Marschen, während in den jüngeren Marschen und auf den

Groden Ackerbau getrieben wird.

Das Oldenburger Pferd genießt Weltruf. "Das edelste Produkt unserer

heimatlichen Flur ist seit Jahrhunderten das Pferd, unserer Landwirtschaft Stolz

und Freude", hieß es in der Adresse, mit der Oldenburger Bauern dem

Altreichskanzler 1895 anläßlich seines 80. Geburtstages zwei edle

Zuchtstuten nebst Füllen überbrachten. Bis ins 16. Jahrhundert reicht

die Neigung Oldenburger Fürsten für alle edlen Pferde zurück,

und Graf Anton Günther vermochte während des

dreißigjährigen Krieges seinen [68] Wünschen

mehrfach dadurch Nachdruck und Erfolg zu verleihen, daß er Fürsten

und Feldherren Rassepferde schenkte. In jener Zeit setzte bereits eine

zielbewußte Zuchtpflege ein; zudem erließ der Staat früh

Vorschriften und stellte die Pferdezucht auf eine gesetzliche Grundlage.

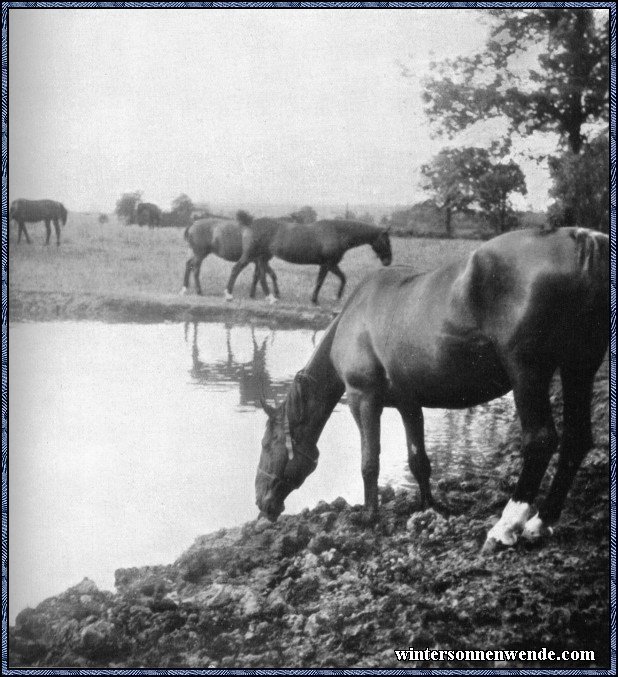

[73]

Oldenburgische Zuchtpferde auf der Weide.

|

Lange Zeit glaubte man, die Marsch sei unerschöpflich reich. Heute

weiß man, daß solche Ansicht irrig ist. Die Fruchtbarkeit der Marsch

beruht im wesentlichen auf dem Kalkgehalt des Bodens. Im Außendeich,

wo die Flut das Land überspült, verjüngt sie ständig die

Kraft des Landes. Seitdem aber Deiche die Marschen säumen, wurde der

Kalkgehalt nicht ergänzt, wohl aber zehrten die Pflanzen von ihm, und der

Regen wusch ihn in die Tiefe. So kommt es, daß die oberen Schichten mehr

oder weniger entkalkt sind, während die tieferen noch Kalk enthalten.

Durch Wühlen oder Kuhlen werden deshalb vielfach die unteren Schichten

an die Oberfläche gebracht und die oberen in die Tiefe gestürzt.

Zum Hausbau schenkt die Marsch dem Menschen nur das Allernotwendigste. Wo

der Baugrund zu feucht war oder Überschwemmungen zu befürchten

waren, wurden Hügel, Wurten, wie der Volksmund sagt, aufgeworfen. Ein

ganzer Landstrich, das alte Oldenburger Besitztum Land Wührden auf dem

rechten Weserufer, erhielt von diesen Wurten seinen Namen. Das Haus selbst ist

wie die Landschaft und die Menschen einfach, groß und klar im Aufbau.

Aus knorrigen Eichen wurden Fachwerk und Balkenlage gefügt,

wenigstens in den älteren Gebäuden. Die Wände werden mit

Ziegelsteinen, welche aus Ton gebrannt sind, ausgefüllt. Die Kunst des

Ziegelbrennens stammt aus Holland und wurde in Deutschland durch die Huder

Mönche bekannt. Die Ruinen des ehemaligen Klosters beweisen, in

welchem Grade sie ihr Können zu meistern verstanden. Die leuchtend rote

Farbe des Ziegels1 verleiht dem Hause ein frohes

Ansehen, besonders wenn er auch noch als Dachbelag gewählt wurde.

Häufig genug wird das Dach aus Reit gemacht, jenen schlanken Halmen,

die überall wachsen, wo sich Wasser zeigt. Das mächtige Dach,

durch nichts in seiner klaren Gestalt unterbrochen, läßt den

mannshohen Unterbau nahezu verschwinden. Im Schutze der Bäume

scheint es fast aus der Erde zu wachsen. Im Küstengebiete herrscht heute

das Friesenhaus; östlich des Jadebusens gab es vor 1795 noch kein

Friesenhaus. Seitdem aber dringt es immer weiter vor und wird auch schon auf der

Geest heimisch. Während der Bauer im Sachsenhause seine Ernte

mühsam auf den Balken bringen muß, lagert sie im Friesenhause auf

dem Boden. Dieser wirtschaftliche Vorteil und der geringe Holzbedarf für

den Aufbau lassen ihm immer mehr neue Freunde gewinnen.

Für seine Kirchen verwandte der Marschbauer gerne den rheinischen Tuff

oder den Wesersandstein und griff erst später zum Backsteinbau. Die

Kirchen in den Marschen waren lange Zeit die einzigen Steinbauten und gleichen

kleinen Festungen. Hinter ihre starken Mauern flüchteten die Bewohner mit

ihrer wertvollsten Habe, wenn Seeräuber an das Ufer stiegen oder Feinde

ins Land eindrangen. Darum sind auch die Kirchtürme so massig, ja fast

klotzig. Jahrhunderte überdauerten diese Gebäude und waren den

Anschlägen der Eindringlinge ebensosehr ausgesetzt wie den Angriffen der

Elemente; aber [69] sooft der Bau zu wanken

drohte, wurde er durch Eisenanker wieder zusammengehalten. Die

Außenwände scheinen oft damit übersät.

Zwischen Marsch und Geest schieben sich die Moore, vor allem auf der Grenze

nach Ostfriesland hin; längs der Flüsse und Bäche dehnen sich

große Flachmoorgebiete. Daß ihre Entwässerung erst unter

holländisch-friesischem Einfluß geschah, hörten wir schon;

vorher waren sie dem Menschen unzugänglich. Sie lieferten den

Anwohnern in der Marsch als notwendigen Brennstoff den Torf, da bei der

Waldarmut des Landes das vorhandene Holz zum Bauen verwendet werden

mußte. Auch heute werden die Oldenburger Moore in weitem Umfange

durch Torfstich genutzt. Ansehnliche Mengen verlassen das Land als Torfmull

nach den kanarischen Inseln, um dort zum Verpacken der Früchte zu dienen.

Der Erlös aus dem Oldenburger Torfmull reicht hin, um die gesamte

Bananeneinfuhr Deutschlands zu bezahlen.

Die Hochmoore waren lange Zeit allein auf mühsam hergestellten

Bohlwegen an wenigen Stellen zu begehen. Schaudernd nur wagte sich der

Mensch in die Nähe der Moore; im Sausen des Windes glaubte der einsame

Wanderer die lockenden Worte böser Geister zu vernehmen und die

Jammerrufe ruheloser Seelen zu hören. Um die Mitternachtsstunde, wenn

verführerische Irrlichter hin- und herhuschen, wenn die Riesenhalme des

Schilfes aufgeregt raschelten und flüsterten, wenn Blasen aus der

schwarzen Tiefe stiegen und das Wollgras aufgeregt nickte, klangen aus den

unergründlichen Wasserlachen die Glocken versunkener Dörfer.

[70] Neuzeitliche

Arbeitsweisen, vor allem Maschinen und Kunstdünger, wandelten das Bild.

Der schon erwähnte Küstenkanal erschließt große

Hochmoorgebiete. Heute geht dort der Pflug, weidet dort das Rind, und die

Erträge, die das Land jetzt liefert, stehen hinter denen der Marsch kaum

zurück.

Die Mitte und den Süden des Landes erfüllt die Geest, der

älteste Boden. Hier liegen noch ausgedehnte Heideflächen, die weder

durch die Forstwirtschaft noch durch andere Kulturen erfaßt wurden. Die

Oldenburger Geest, vor allem die Gegend von Wildeshausen und Ahlhorn

trägt so viele Spuren vor- und frühgeschichtlicher Besiedlung wie

kaum ein anderer Landstrich Nordwestdeutschlands. Da liegt südlich

Wildeshausen das Pestruper Gräberfeld; über 300

Hügelgräber aus der Eisenzeit umfaßt es noch heute. Um es in

seinem Bestande zu sichern, wurde das 36 ha große Feld schon 1908

vom Staate erworben. Die bekanntesten und größten

Hünengräber treffen wir auf der Ahlhorner Heide, die Visbecker

Braut, den Bräutigam sowie den durch prächtige Eichen

geschmückten Heidenopfertisch. Wir stehen hier vor Steinsetzungen von

gewaltigem Ausmaße, die uns immer wieder mit Ehrfurcht erfüllen

müssen gegenüber einem Geschlechte, das hier vor Jahrtausenden

lebte und in diesen Malen zu uns spricht.

Der natürliche Mittelpunkt der Geest liegt in der Stadt Oldenburg selbst. Ihr

Namen, der sich später auf das ganze Land übertrug, bedeutet soviel

wie: alte Burg. Als Brückenort hatte die Siedlung von altersher einige

Bedeutung; hier kreuzte der Handelsweg von Holland zur Weser, die Hunte, hier

zweigte die friesische Straße auf Jever ab, und durch die Osenberge

führte eine alte Heerstraße nach dem Süden. Die

späteren Bahnlinien folgten im wesentlichen jenen alten Straßen. Die

Stadt Oldenburg hatte zu keiner Zeit einen nennenswerten Handel aufzuweisen,

wenn auch die Hunte bis Oldenburg schiffbar ist, und der Schiffsliegeplatz am

Stau zu Zeiten ein recht malerisches Bild zeigt. Lediglich als Residenz und

Landeshauptstadt durch den Sitz der Behörden konnte Oldenburg vor den

anderen Städten des Landes einen großen Vorrang gewinnen. Die

Zahl der Einwohner beziffert sich gegenwärtig auf 55 000. Die Stadt

macht auf den Fremden einen vornehmen und gewinnenden Eindruck. "Die Stadt

der Rosen" nennt sie sich selbst und kehrt dadurch ihr Wesen als Blumenstadt

heraus. Als Alterssitz erfreut sie sich im ganzen Lande größter

Beliebtheit. Vor allem aber gipfelt das ganze kulturelle Leben des Landes in der

Hauptstadt.

Fast vor den Toren der Landeshauptstadt beginnt das Ammerland; der Name

bedeutet soviel wie niedriges, wässeriges Land. Das Zwischenahner Meer,

zwar nicht der größte, aber weitaus der schönste norddeutsche

Binnensee, erinnert durch die Wälder an seinen Ufern an Ostpreußens

Landseen. Die Geschichte und Kultur des Ammerlandes findet in dem

Zwischenahner Freilichtmuseum, dem bedeutendsten und vollkommensten

Niederdeutschlands, einen lebenswahren Spiegel.

[69]

Ammerländer Bauernhaus.

(Freilichtmuseum Bad Zwischenahn.)

|

Aus der Wesermarsch steigt die Delmenhorster Geest auf, auf der von weither die

Stadt Delmenhorst mit ihren Türmen und Schornsteinen sichtbar ist. Die

letzten vierzig Jahre wandelten die vorhin stille Landschaft in einen lebhaften

Industrieort. Schon lange bestanden hier Korkschneidereien; auf ihre

Abfälle gründete sich dann eine umfangreiche Linoleumfabrikation.

Sanft gewellt zieht sich die Geest hin. In den Boden schnitten [71] Bäche ihren Lauf.

Wiesen wechseln mit Feldern; kleine Waldstücke zaubern immer wieder

neue Bilder. Der Hasbruch krönt den Rand der Geest, während im

Süden das Huntetal zwischen Huntlosen und Wildeshausen

Schönheiten birgt, wie man sie hier kaum erwartet. Wildeshausen mit

seinem alten gotischen Rathause und der mächtigen Alexanderkirche darf

sich rühmen, eines der ältesten deutschen Schützenfeste zu

feiern.

Den südlichen Teil des Landes mit den Städten Cloppenburg, Vechta

und Löningen nennt man das Münsterland, weil es mit Teilen des

Hümmlings früher zum Niederstift Münster gehörte. Es

kam erst nach 1800 als Entschädigung für den ausfallenden

Elsflether Zoll an Oldenburg; aber die Beziehungen nach Münster, zumeist

kultureller Art, sind auch heute noch nicht ganz erloschen. Mehr als anderswo

stellt das Münsterland eine durch den Menschen geschaffene

Kulturlandschaft dar. Durch nie erlahmenden Fleiß und mühevolle

Arbeit wandelte der Münsterländer seine vielfach karge Scholle in

ertragreichen Boden. Auf den Höfen sitzen knorrige Bauerngeschlechter,

die ihre Ahnenreihe durch Jahrhunderte zurückverfolgen können.

Gleich dem Ammerlande besitzt das Münsterland eine alte, hohe Kultur,

die in einer reichen Volkskunst einen klaren Niederschlag fand. Aus einer

völlig falschen Beurteilung des Münsterlandes heraus

kümmerte man sich lange Zeit nicht um diese Dinge. Es blieb dem

Cloppenburger Heimatmuseum, einer ebenso eigenartigen wie glücklichen

Verbindung von Museum und Schule, vorbehalten, durch seine erst in den letzten

zehn Jahren geschaffene Sammlung klar herauszustellen, daß das

Münsterland wohl von den Nachbarn im Ammerlande, in Holland und im

Artlande beeinflußt wurde, aber in seiner Volkskunst dennoch eigenen

Wege ging und sie zu einer seither nicht geahnten Höhe entwickelte. Das

Münsterländer Bauernhaus, ein Typ des niedersächsischen,

zeichnet sich [72] nicht nur durch reiches

Fachwerk aus, sondern weist als Zierat vielfach die schönsten Schnitzereien

auf.

[71]

Die Große Eiche bei Hasbruch.

|

Der Staat Oldenburg - in den Zahlen sind die beiden Streubesitze Birkenfeld und

Eutin einbegriffen - deckt 6400 qkm Fläche, davon sind

668 qkm mit Wald bestanden, was etwa 10,4% entspricht. Marsch und

Moor tragen keinen Wald, so bleibt als Hort der Wälder allein die hohe

Geest. Seit langem sind die großen Eichen des Hasbruchs auf der

Delmenhorster Geest berühmt. Altehrwürdige Bäume sind's,

die zum Teil noch in die Tage Karls des Großen zurückreichen.

Bäume im Alter von über tausend Jahren, die nun in ihrem

Greisenalter, obschon sie Spuren des Verfalls tragen, noch mit allen Fasern am

Leben hängen.

Der Neuenburger Urwald in der Gegend von Varel reicht nicht an die

Größe des Hasbruchs heran, aber an Schönheit und

Stimmungsgehalt übertrifft er ihn. Solche Märchenschönheit

voll köstlicher Pracht und tiefem Zauber, wie sie uns hier begegnet,

läßt uns den deutschen Wald liebgewinnen. Vor Jahrzehnten glaubte

man, sowohl im Neuenburger Urwalde wie im Hasbruch, besonders schöne

und alte Teilstücke des Waldes als Ausschlußgebiete von jedem

forstmännischen Eingriff freihalten zu sollen, damit das natürliche

Bild des Waldes nicht getrübt werde. Aber schon heute sieht man,

daß man von trügerischen Voraussetzungen ausging. Sich selbst

überlassen, wandelt sich der Wald und stirbt. Die Buche, begünstigt

durch das gegenwärtige Klima, verbreitet sich rasch, verdrängt, da

sie die stärkere ist, die Eiche und unterdrückt sie. Der alte

Eichen-Hudewald, das Bild, welches uns lieb und erhaltenswert erscheint,

läßt sich dauernd nur sichern, wenn des Menschen ordnende Hand

nicht fehlt.

Heute merkt man es nicht mehr, daß durch das nördliche Oldenburg

etwa über Varel nach Brake einst die Stammesgrenze zwischen Friesen und

Sachsen lief. Lediglich die friesische Wede, d. i. Friesenwald im

nördlichen Oldenburg, erinnert noch daran. Das einzigste Gebiet

Oldenburgs, in dem heute noch friesisch gesprochen wird, ist das Saterland an der

Leda. Allerdings waren die ersten Siedler hier Sachsen, die Friesen kamen erst

später und gewannen die Oberhand. Heute ist das Saterland neben Friesland

die einzigste Stätte, wo sich das Friesische als Umgangssprache gehalten

hat, wenn auch der Kreis derer, die noch am Friesischen hängen, von Jahr

zu Jahr kleiner wird. Dagegen erwachte nach dem Kriege unter den Friesen im

ganzen Küstenstreifen das Stammesbewußtsein in beachtlichem

Umfange. Trennt die Westfriesen auch die politische Grenze von den

Ost- und Nordfriesen, stammeskundliche Belange pflegen sie dennoch gemeinsam

mit den Friesen im Reiche, und es darf hier vermerkt werden, daß der

zweite Friesentag im Oldenburger Lande, und zwar im alten Jever, stattfand. Aber

die Beteiligung an diesen Tagen geht wohl mehr von einer literarisch oder

künstlerisch interessierten Oberschicht als von breiten Volkskreisen aus,

und es darf bezweifelt werden, daß sich heute im Zeichen des Verkehrs

noch Volksgrenzen schärfer wieder hervorheben lassen.

Oldenburg ist das Land der selbständigen Bauern. Große Güter

sind so gut wie unbekannt. Auf den Großgrundbesitz (über

100 ha) entfallen nur 1,5% des Landes. Der Einzelhof herrscht vor. Der

Oldenburger geht ganz auf in seiner Arbeit. Mag sein, daß er es sich eine

[73] Weile überlegt, ob

er diese oder jene Arbeit angreifen soll, faßt er aber an, so läßt

er nicht mehr los. Dem Breiten und Behäbigen in seinem ganzen Auftreten

entspricht seine plattdeutsche Umgangssprache, in ihren traulichen Klang legt er

sein ganzes Fühlen und Denken, seine Seele. Über alles liebt er seine

Heimat, es ist ihm heiligstes Bekenntnis, wenn er in seinem Nationalliede

singt:

Wer deinem Herde naht, fühlt augenblicklich,

Daß er hier heimisch ist, er preiset sich so glücklich;

Führt ihn sein Wanderstab auch alle Länder durch,

Du bleibst sein liebstes Land, mein Oldenburg!

|