|

[Bd. 3 S. 573]

laß nicht büßen mich, der sie gepflegt: Schöne Frauenbilder zu erfinden, wie die bittre Erde sie nicht hegt." Der Mann, der diese Strophe geschrieben hat, Gottfried Keller, ist geboren im Jahre 1819 unter dem Sternbild des Löwen als der Sohn eines nicht alltäglichen Handwerkers und einer Mutter, die ein Junker für wert erachtet hatte, ihr seine Aufmerksamkeit zu erweisen. Das Gegengefühl war auf ihrer Seite nicht oberflächlich, denn sie vermied es, ihren Mann mit seinem Taufnamen Rudolf anzureden, der ihr nicht gefiel, und bekannte ihm: Wenn er Gottfried heißen würde wie der Junker, so wollte sie ihn gern mit diesem Namen immer nennen. Auf die Bitte des Vaters ist dann der Knabe unter der Patenschaft des Junkers "Gottfried" getauft worden. Der Vater Keller hatte bereits den Hang zum Geistigen, zum Schönen und zu öffentlichen Dingen. Er gehörte dem Schulvorstand an, in welchem er auch das Wort zu führen wagte, trat einer Brüderschaft auf Gegenseitigkeit bei, nahm an Theateraufführungen teil und versuchte sich schriftstellerisch. Er starb an der Schwindsucht, als Gottfried fünf Jahre alt war. Damit fällt der Schatten auf sein Leben, der es nicht verläßt, bis das Leben selber anfängt an Eigenwert zu verlieren. Sechs Kinder wurden in der Ehe geboren, von denen vier nicht lebensfähig waren. Außer Gottfried überlebte noch eine Schwester den Todespunkt im Schicksal dieser angefochtenen Nachkommenschaft. Beim Erwachen seines Bewußtseins findet sich Gottfried klein und hilflos ohne väterlichen Schutz unter der Hut einer braven, aber selber hilflosen Mutter einer kalten, gerechten Welt gegenüber mit Eigenschaften versehen, deren Unbequemlichkeit ihm schon früh wird zur Kenntnis gekommen sein. Noch darf er sich in die kleine Hofwelt verspinnen, die ihn umgibt. Während um ihn herum vom alten Zürich ein Stück nach dem andern fällt und das neue vorbereitet wird, macht er seine ersten kleinen und großen Bekanntschaften im Tier- und Menschenreich. Er fängt das große Spintisieren seines Lebens an, grübelt über das Wesen Gottes nach, von dem ihm die Mutter keine befriedigende Vorstellung geben kann, und hat gleich am ersten Tag seiner Schulzeit einen Zusammenstoß mit seinem Lehrer. Auf der Tafel wurde der große Buchstabe P gezeigt, und da dem kleinen Gottfried das Wort Pumpernickel immer einen pompösen Eindruck gemacht hatte, [574] erklärte er ihn ernst als den Pumpernickel und blieb steif dabei. Er kam damit nicht gut an und wurde von da weg für einen tückischen Burschen betrachtet, der es darauf angelegt hätte, die Erwachsenen zu hänseln. In der spätern Schule begann er dann plötzlich umfangreiche und verwickelte Lügereien, für die seine Klassengenossen die Zeche zahlen mußten, ein Ausgang, der ihn aufrichtig erschreckte, da er nur einem ersten Durchbruch seines Hanges zum Fabulieren nachgegeben hatte.

Bis zum Jahre 1840 nun, also bis in sein einundzwanzigstes Jahr, kann man von ihm sagen, daß er sich darauf verwiesen sah, nichts zu sein. Die Schule war ihm verschlossen. Ins Handwerk mochte er nicht. Der Handel hätte ihn ausgespuckt wie eine stachlige giftige Frucht. Zum Landleben hatte er nur verwandtschaftliche und ästhetische Beziehungen. Entweder kam er auf geistigem Weg weiter, oder er ging zugrunde. Einstweilen lag er seiner Mutter auf dem Geldbeutel, [575] und das Martyrium brach offen aus. Er begann zu malen, ohne und mit Lehrer, vor der Natur und zu Hause, mit dem Lehrer kaum besser beraten als allein. Auf getreues Abzeichnen und Abmalen wird der Hauptnachdruck gelegt. Es wird nach Gipsabgüssen gearbeitet. Fremde Aquarelle werden möglichst genau kopiert. Sein Lehrer ist ein Trinker und wird schließlich irrsinnig. Dazwischen hat er unbegrenzt gelesen und alles aufgenommen, was erreichbar ist. Allmählich taucht der Plan auf, eine Kunstschule zu besuchen. Nach vielen Kämpfen setzt er es durch, daß ihm aus einem großmütterlichen Erbe hundertfünfzig Gulden ausgehändigt werden, und er zieht nach München. Die Zeit der Enge und des Verwandtenspottes, der mütterlichen stillen Kreuzerjagd, des Zänkelns und Schmollens mit der Schwester und des üblen Geschmacks von sich selber ist vorbei. Vor sich sieht er Freiheit, Entfaltung und Aufstieg. München wird für ihn das Portal zur großen Welt sein. Es geht alles, wie es gehen muß. Ein Genie, das zum Dichter bestimmt ist, wird seinen Weg nicht als Maler machen, vollends dann nicht, wenn selbst sein Weg als Dichter noch lange durch eine Wüste voll von Sand, kahlen Felsen und Dorngestrüpp führen soll. Keller, ein ausgemachter Heimatsmensch, wird der berühmten Stadt nicht froh, die für ihn ist

"ein liederliches, sittenloses Nest Er hielt sich an die Landsleute, unter denen doch einige Begabungen waren. Auch da wurde keineswegs geflüstert und Musterwandel betrieben. Zeitenweise geht es sogar sehr laut und bunt zu. Er bekommt den Namen Strabo und als Wappen ein Bierfaß. Die Stimmung geht gelegentlich so hoch, daß er einem ganz unbekannten Münchner Bürger nachts auf der Straße mit seinem berühmten Stock den Zylinder eintreibt. Der Mutter meldet er sich als "Eleve der königlichen Akademie", eingetragen ist er aber nicht. Gerade hat noch Cornelius und der idealistische Stil auf den Münchner Schulen geherrscht, wo er ein ziemlich blasses Gespensterwesen trieb. Schon hat in Frankreich der Realismus seine ersten [576] Schlachten geschlagen. In München weiß keiner so recht, was er eigentlich machen soll. 1841 ist Gottfried so weit, zu bekennen, daß er keinen Pfifferling mehr um seine Kunst gebe. Krank ist er auch gewesen. Die hundertfünfzig Gulden sind verbraucht. Geschafft ist gar nichts. Der sprichwörtlich gewordene "lustige Keller" hat außerdem mehr gefaulenzt als gearbeitet. In Zürich wird seine Mutter wegen seiner Münchner Schulden vor die Polizei geladen. Sie entlehnt darauf dreihundert Gulden und schickt sie ihrem Sohn, der sich inzwischen auf der Bude eines Freundes versteckt hält, weil ihn die Münchner Polizei sucht. Endlich wird ein Bild von ihm für eine Verlosung angenommen; er soll noch eine kleine Änderung daran vornehmen, worauf er sechs Louisdor erhalten wird. Vergnügt läuft er damit nach Hause, um die paar Pinselstriche zu tun. Dann stellt er die Malerei zum Trocknen an den Ofen und geht aus, um das freudige Ereignis gehörig zu begießen. Wie er wieder nach Hause kommt, findet er den neuesten Aufschwung am Ofen halb verkohlt vor. Ein anderes Bild, das er nach Zürich zur Ausstellung schickt, hat ein beispielhaftes Ausstellungsschicksal. Erstens kommt es zu spät und mit Dreck und Mist bespritzt in Zürich an, weil es schlecht verpackt war. Im Katalog steht es, aber niemand findet es in den Sälen. Endlich macht sich die Mutter auf die Nachforschung und entdeckt es im Keller. Sie bringt es dazu, daß es gereinigt und doch noch aufgehängt wird. Es gefällt auch ganz gut; man hatte es ihm gar nicht zugetraut. Nur kann es nicht verkauft werden, weil Keller keinen Brief dazu geschrieben und auch keinen Preis angegeben habe. Die Mutter findet heraus, daß dieser Brief an die Innenseite des Deckels angeheftet, aber von dem Maler, auf dessen Vermittlung sie baute, aus Neid unterschlagen worden war. Sie macht sich wiederum auf den Weg, aber nun hört sie, daß das Bild eben doch zum Ankauf noch zu unfertig sei. Später werde er sicherlich etwas Brauchbares machen. Inzwischen schlägt Gottfried in München seine gewaltigen ossianischen Landschaften Stück für Stück zu vierundzwanzig Kreuzer los, verkauft seine höchstgeschätzte Habseligkeit, seinen historischen Stock, und streicht einem Trödler für die Hochzeit des Kronprinzen Fahnenstangen an. Damit ist der Traum von Ruhm und von der Niederringung des heimatlichen Bürgerhochmuts gebrochen. Still und klein zieht er nach dreieinhalb Jahren Abwesenheit wieder bei seiner Mutter ein, im Frühwinter 1842.

Den Winter über treibt er es noch in Zürich weiter, wie er es in München getrieben hat. Immer noch wirft der Geist wie Fieberblasen neue Bilderideen ans Licht, aber es ist das Fieber einer abziehenden Krankheit. In Zürich ist die Temperatur des romantischen Zeitalters empfindlich gesunken. Die Stadt ist voll von Emigranten der Revolution, Namen wie Henle, Pfeuffer, Oncken, Follen, alle in angesehenen Lehrstellen, gehören jetzt zur Züricher Gesellschaft. Auch David Friedrich Strauß wirkt hier; seine Anstellung hat noch vor Kellers Abgang nach München einen Putsch hervorgerufen. Arnold Ruge, Herwegh, Julius Fröbel, Wilhelm Schulz, Weitling, Bakunin und viele andere treffen sich hier, und Kellers [577] Temperament, lange darniedergehalten, entzündet sich nun an einer großen, öffentlichen Auflehnung, welcher er von ganzem Herzen recht gibt. Das aufgerufene Temperament erweckt die dichterische Begabung. Rasch hintereinander entsteht eine Reihe politischer Gedichte, deren Angriffsziel nicht etwa die bürgerliche Rechtlichkeit ist, die ihm das Leben bisher schwergemacht hat, sondern mit dem Strom des deutschen Geistesaufstands wendet er sich wetternd gegen die Potentaten, die ihn eigentlich wenig angehen, und gegen die Pfaffen. Hier hat sich endlich ein Anlaß eingestellt, allen aufgesammelten Groll und das ganze Elend einer unterdrückten Jugend in ein ansehnliches Aufbegehren hineinzubringen, und daß man dabei nicht sich selbst vertritt, sondern eine Sache und ein Volk, gibt dem Aufbegehrer dazu noch die gute Haltung vor sich, die er immer nötig hat. Mit dem "Protestanten" – er hält viel darauf, Protestant zu sein und sieht eine tiefere Bedeutung darin – erwacht zugleich der Schweizer, und er, der Schweizer, ist es, der von allem Sturm zuletzt als die neue klare Gestalt durchdringt. Denn dem Wesen der Revolution hat er sehr bald auf den Boden gesehen, und die Figuren, die davon auf seiner heimatlichen Erde den Vordergrund einnahmen, wurden ihm allmählich verdächtig. Als in Zürich Lassalle gefeiert wurde, und dieser ehrgeizige Schauspieler der Weltgeschichte in später Stunde dazu überging, Herwegh zu hypnotisieren, fuhr Keller wütend auf, packte einen Stuhl, und mit den Worten: "Jetzt ist's mir zu dick, ihr Lumpenpack, ihr Gauner!" drang er auf Lassalle ein. Noch einen zweiten wichtigen Erfolg hatte sein Auftreten im Aufbruch des jungen Liberalismus: zum erstenmal in seinem Leben gewinnt er Anschluß an einen führenden Personenkreis. Man ist auf ihn aufmerksam geworden. Seine Gedichte haben ihm einen Platz in der neuen Gesellschaft erobert. Entscheidend aber bleibt der Umstand, daß er im Welt-Sturm die Heimat entdeckte; das trennt ihn von dem internationalen Intellektuellenklüngel, der in seinen Augen Gesindel war. Das stimmt ihn andererseits zusammen mit dem Grundgefühl, das heute im deutschen Geschehen führend ist: daß keiner eine Berufung zur Weltgestaltung hat, der nicht zuvor tief und erschüttert das Erlebnis der Heimat durchmachte. In der Zeit bot er, vom Bürger aus gesehen, das wohlbekannte Bild eines verkrachten Malers, der es zu nichts gebracht hat und nun mit wilden Haaren und zweifelhaft bei Garderobe, als Taugenichts von Mutter und Schwester ernährt, den politischen Tumulten nachrennt und den Aufrührer spielt. In der Schweiz war der Kampf in vollem Gang. Da einer Erneuerung der Eidgenossenschaft die katholischen Kantone unter Anführung der Jesuiten einen immer heftigeren und gereizteren Widerstand entgegensetzten, waren sie es, an denen die Gespanntheit zuerst hinausging. Es gab Freischarenzüge der Fortschrittlichen in die Gebiete der "Reaktionäre"; an einem davon nahm auch Keller auf seinen kurzen Beinchen teil mit Gewehr, Freischärlerhut, Hirschfänger und Tabakspfeife. Sie kamen jedoch außer beim Wein nicht zum Aufräumen und kehrten verfroren auf Leiterwagen nach Zürich zurück. Diese Zeit erscheint später zur Dichtung verklärt [578] in Kellers berühmter Novelle Regula Amrain. Als der Krieg sich aber zu einem Propaganda-Feldzug für den Atheismus hinauszuspitzen droht, verweigert Keller die Gefolgschaft; er hält an seinem angestammten Glauben fest. Aber noch nicht genug am politischen Tumult, stürzt er sich zu dieser Zeit in seine erste große Liebe. Luise Rieter heißt das Mädchen, das es ihm angetan hat. Aus allen Teilen Deutschlands kommen ihm Huldigungen zu für seinen Gedichtband und sein mutiges Eintreten für den Fortschritt, er aber verbringt einen traurigen und müßigen Sommer voll Sehnsucht nach Luise und voll Kleinmut über seine eigene Person, denn Luise ist ein hochsinniges, schönes, verwöhntes Mädchen, und was ist er? "Ich bin auch nicht von Stroh!" seufzt er. "Gute Nacht, mein liebes Herz. Du verlierst sehr viel, wenn du nicht aushältst." Im Herbst schreibt er ihr einen seiner grotesken Liebesbriefe und legt ihr ihre Absage von vornherein in den Mund. "Ich müßte mich sehr über mich selbst verwundern, wenn ich über Nacht zu einer so holdseligen Geliebten gelangen würde", schreibt er ihr als sein eigener Zuschauer. "Aber genieren Sie sich ja nicht, mir ein recht rundes, grobes Nein in den Briefeinwurf zu tun." Was sollte sie nach einem solchen Brief anderes machen? Sollte sie sich ihm an den Hals werfen? Zudem gestand er ihr, daß er sich ihretwegen die ganze Woche in den Wirtshäusern herumgetrieben habe. Auch war sie kaum mit ihm zusammen gewesen, und während dieser Minuten hatte er den Mund fast nicht aufgetan. Wahrscheinlich fühlte sie sich durch einen solchen Brief eher noch angeulkt. Und dann: Was war dieser Herr Keller eigentlich, daß er sich einen so hohen Griff zutraute? Er hatte ein Bändchen Gedichte herausgegeben und lief im Gestürm mit, aber im übrigen lag er immer noch seiner Mutter auf der Tasche und seiner Schwester, die um ihn ihre Jugend verlor. Ihre Antwort ist nicht erhalten, aber sie scheint so ausgefallen zu sein, wie er sie bestellt hatte. Noch etwas: Wenn eine Eiche als Trieb aus ihrer Mutterfrucht herausbricht, bringt sie alles mit, was später ihr Bild und Wesen ausmachen soll. In jene Zeit fällt die erste Idee zu dem Werk, durch das er später seinen Ruhm haben soll: Der grüne Heinrich. Von einem ernsthaften Beginn ist er noch entfernt. So schnell geht das alles überhaupt nicht bei ihm. Er hat eine zähflüssige Natur, und sein Temperament neigt eigentlich zur Faulheit. Auch ist er innerlich noch viel zu unfertig und zu chaotisch, um irgendeinen grundsätzlichen Wurf wagen zu können. Endlich haben seine neuen politischen Freunde, die jetzt an der Macht sind, ein Einsehen und verschaffen ihm ein Reisestipendium von achthundert Franken für Bildungszwecke. Sie meinen, er solle nach dem Orient gehen, um große Eindrücke von der Welt zu erhalten, er aber reist zunächst nach Heidelberg, um an der Universität seinem Bildungsmangel abzuhelfen – und um Dramatiker zu werden. Bis jetzt hat er nichts gemacht als Gedichte und eine Anzahl novellistischer Versuche im Sinne Tiecks und E. T. A. Hoffmanns, aber jetzt steht all sein Sinnen auf der dramatischen Laufbahn. Der Überdruck in diesem jungen Geist ist also sehr beträchtlich. [579] Auch die Heidelberger erscheinen ihm als ein "lumpiges, liederliches Volk, alles lebt ganz und gar von den Studenten, die halbe oder dreiviertels Bevölkerung sind uneheliche Studentenkinder und laufen in Fetzen herum." Er hört Geschichte, Rechtswissenschaft, Ästhetik, Anatomie, Literaturgeschichte, Philosophie, Anthropologie und anderes, ein bißchen durcheinander, hinter dem Gefallen und der Witterung her, und daneben steigt er immer eifrig dem Theater nach. Er gewinnt zwar Anschluß in der Gesellschaft, aber Henle sagt von ihm: "Es war ziemlich dasselbe, ob ein junger zahmer Bär oder ein Poet mit uns zu Tisch saß; denn außer einigem unartikuliertem Gebrumme bekamen wir nichts von ihm zu hören." Dann tritt Feuerbach auf. Da dem Atheisten die Lehrstühle noch gesperrt sind, hält er eine Anzahl von Vorträgen in einem öffentlichen Saal über das Wesen der Religion. Keller geht zunächst mehr aus Widerspruch hin und gewappnet mit allem Mißtrauen, dessen er fähig ist, und das will nicht wenig heißen. Es geht ihm hier, wie es dem Saulus mit Jeschu dem Nasiräer ging, als er zum Paulus wurde, nur genau umgekehrt, was den Glauben angeht: Feuerbach macht ihn zum überzeugten Atheisten. Er erlebt geradezu eine allgemeine Erneuerung und Reinigung seines gesamten Wesens in der Wandlung. Höher und edler wurde ihm noch einmal das zuteil, was ihm in Zürich widerfahren war: Anschluß an die Entfaltung seiner Zeit. Das Gefühl der Erneuerung hielt allerdings nicht vor. Er bekennt es in einem Brief an Freiligrath: "Als ich Gott und Unsterblichkeit entsagte, glaubte ich zuerst, ich würde ein besserer und strengerer Mensch werden, ich bin aber weder besser noch strenger geworden, sondern ganz, im Guten wie im Schlimmen, der alte geblieben." Was war um diese Abkehr vom Kinderglauben herum sonst noch vorgegangen? Die neue Entfaltung des ganzen Wesens hat wie eine einzige unheimlich schöne Blume wieder eine Liebe hervorgebracht. Diesmal ist es die geistreiche und schöne Tochter des Philosophen Christian Kapp, eine "hohe, üppige Gestalt", ein "hochgespanntes, leidenschaftliches Temperament, malerisch und dichterisch begabt". An die Mutter schreibt er: "Ich esse hier viel Trauben mit einer schönen und noblen Jungfer, welche mich in ihrem Garten und Weinberg umherführt." Täglich sah man das ungleiche Paar auf dem Philosophenweg lustwandeln, die langbeinige Schöne gefolgt von dem bewundernden Aufsehen aller Männer, er ab und zu gestreift von einem jener "groben und nüchternen Mädchenblicke", über die er sich gegenüber der Mutter ausläßt, und die erstaunt oder amüsiert die kurze Gestalt auf den unsichern Füßen rasch abschätzen. Sein Werbebrief ist nicht bekannt, doch wird er diesmal einen andern Ton gehabt haben, denn zu jener Zeit ist er getragen von dem Bewußtsein, "sein Selbst herausgerettet, sozusagen neuentdeckt und hergestellt" zu haben. Republik, das Ideal der Volksherrschaft, sittliche Selbstverantwortung, politische Eigenhoheit, Hierseitigkeit und Unmittelbarkeit des Lebens, alle diese Stimmungen erfüllen ihn mit einem belebenden Feuer und verleihen ihm einen gewissen Stolz, den auch die fortbestehenden Geldnöte [580] und allerlei kleine bizarre Widrigkeiten seiner bürgerlichen Existenz nicht niederdrücken können. Johannas Antwort ist ergriffen, traurig, zartfühlend. Sie gehört einem andern, einem Mann, den er nicht weniger verehrt als sie, und der ihm kein kleineres Erlebnis geworden ist: Feuerbach.

O teures Weib, so sehr geliebt! singt er ihr nach. Aber an Hettner schreibt er später: "Johanna Kapp ist mir fast unheimlich, es ist, als ob sie sich verzehre, wenn sie nicht andern Menschen die Köpfe verdrehen und Unheil anrichten kann... Gewöhnlichen Koketten kann man das zugute halten. Wenn aber eine ungewöhnlich sein und ein großes Schicksal haben will wie die Johanna, so wird eine solche Praxis elend und verdient direkte Grobheiten, und die meinigen, die ich ihr gemacht, bereue ich erst jetzt nicht." Aber in die dichterische Rechenschaft über die Abkehr vom Gottesglauben kommen stimmungsgemäß die Ausdrücke hinein: "In kalten Wintertagen" und "in dunkler, hoffnungsarmer Zeit"; es hat sich ein fühlbarer Abschwung in den Aufschwung gemischt. Der Liebe bleibt er nicht treu, doch an dem gemeinsamen Geliebten, Feuerbach, und dem in so wilden Schmerzen erworbenen neuen Glauben hält er hartnäckig fest durch den ganzen Rest seines Lebens. Johanna Kapp verließ Heidelberg und ist im Jahre 1883 im Irrsinn gestorben. Ihrem Absagebrief hat sie ein Gedicht beigelegt, dessen Anfangsstrophe still verzweifelt so lautet:

Mir ist, als sei ein Zauber Sie hat ziemlich viel Herzen gebrochen, aber es scheint doch nicht aus leerer, kalter Koketterie geschehen zu sein, wie Keller ihr nachgrollt. Dagegen wollte es sein Verhängnis, daß gerade er immer an grillige und ungewöhnliche Frauen geriet. Das Abenteuer endet wie in Zürich. Nach der steilen Aufwärtskurve kommt ein Absturz. Auf einmal ist er fremd in dieser Stadt. Vom Universitätsbetrieb hat er sich schon vorher zurückgezogen, um nur noch zu dichten. Es gibt noch ein Bändchen Lyrik, mit welchem er von dieser Gattung endgültig will Abschied genommen haben. Mit dem ganzen "subjektiven Gebaren" will er überhaupt Schluß machen; dazu rechnet er auch die Arbeit am Grünen Heinrich. Den verletzbaren Privatmenschen Gottfried, der ihm bloß Niederlagen und Wunden einbringt, schwört er ab. Künftig will er sich nur dem Drama widmen – jetzt erst recht. Er schüttelt den Staub von den Füßen und geht nach dem so fromm gewordenen Königssitz Berlin, nach wie vor vom Kopf bis zur Ferse ein Schweizer Volksmann und Feind der Frömmler und Potentaten. [581] In Berlin findet er 1850 nach dem Taumel der Revolution die Reaktion in vollem Gang. "Die Konstabler haben mich sehr auf dem Korn und halten mich für einen Wühler", berichtet er an Freiligrath. Auf der ganzen Linie bewährt sich wieder sein Mangel an Anpassungsfähigkeit. Die Nordgermanen in Berlin erscheinen ihm "dermalen" als Leute "mit erschrecklich kurzem Gedärm, großer Konfusion und Gedankenlosigkeit behaftet". Aber eine Anzahl davon werden ihm doch wichtiger, Rodenberg, der Herausgeber der Deutschen Rundschau, Scherenberg, Varnhagen, Ludmilla Assing, die Dunckers. Vom "Tunnel über der Spree", wo der dermalige literarische Vortrupp sein Wesen trieb, hielt er sich mißtrauisch fern, so daß es zu keiner nähern Bekanntschaft mit Fontane, Heyse, Geibel und Storm kam. Es ging ihm dort zu bunt zu; er konnte sich nicht in das ein bißchen verrückte Zeremoniell finden, und auch der schnelle, losfahrende Berliner Ton behagte ihm nicht, da er ihn mit seiner gründlichen Langsamkeit und schwerflüssigen Echtheit immer dahinten ließ. Näher bekannt wurde er nur mit denen, von welchen heute nicht mehr die Rede ist, außer Scherenberg Bachmayr, Fanny Lewald, Palleske. Im Haus Varnhagens findet er endlich doch wärmeren Anschluß, aber da steht er bereits in seinem dritten Berliner Jahr. Varnhagen, eine Gestalt aus dem vorigen Berlin, imponiert ihm. Der Umgangston im Haus erlegt ihm Manieren auf, ohne daß er es darin auffallend weit gebracht hätte, aber er weiß sich zu bewegen, und in zweifelhaften Augenblicken ist die Zurückhaltung immer ein nützlicher Unterstand. Außerdem verleiht ihm sein zunehmender dichterischer Ruf eine Stellung, die in diesem Kreis selbstverständlich geachtet wird. Zu seinen Gedichten kommen die ersten seiner Seldwyler Novellen. Der Grüne Heinrich ringt sich Band um Band ans Licht. Varnhagen urteilt günstig darüber, und da Varnhagen als der "Statthalter Gottes auf Erden" gilt, so ist Kellers Ansehen gesichert. Er ist jetzt dreiunddreißig Jahre alt, und im Grund hätte er auch ein zureichendes Einkommen für einen Junggesellen, wenn er gelernt hätte, mit seinem Geld hauszuhalten; aber diese Kunst hat sich nicht von der Mutter auf ihn vererbt. Nachdem er durch die letzten Jahre von der Züricher Regierung etwa dreitausend Franken bekommen und für den Grünen Heinrich etwa siebenhundertfünfzig Taler eingenommen hatte, nicht gerechnet die Honorare für die Seldwyler Novellen, Vorschüsse für die Novellen des Sinngedicht (zweihundertfünfzig Taler) und Einkünfte für Aufsätze, widerfuhr es ihm doch, daß sein letzter Groschen, als er eine Tagesration Brot kaufen wollte, zurückgewiesen wurde, weil er falsch war. Gegenüber der Mutter war er so stumm geworden, daß sie heimkehrende Studenten fragen mußte, ob ihr Sohn überhaupt noch im Licht sei. Die Berufung als Vortragender für Literatur am Züricher Polytechnikum lehnte er trotzdem ab, da er nicht aus einem "erträglichen Posten ein schlechter Professor werden" wollte. So trägt er seinen Ruf als fauler Dichter, leichtfertiger Schuldenmacher und trödliger Tunichtgut weiter. Dann schreibt er dennoch an [582] die Mutter und trumpft damit auf, daß er in sehr anständigen Häusern verkehrt und in Berlin geachtet wird; die Züricher würden ihn auch noch achten lernen. Aber der Grüne Heinrich will und will nicht fertig werden. Er kann sich einfach nicht zum Abschluß entschließen. Ein leidenschaftlicher und verbissener Krieg hebt an zwischen dem Verleger, der ihm Vorschuß auf den Roman gegeben hat, und dem Dichter, der sich einfach in Stillschweigen hüllt. Korrekturbogen behält er monatelang zurück. Der Verleger erhöht zur Aufmunterung das Honorar, worauf Keller mit "hieroglyphen, in einen mystischen Schimmer gehüllten Reden" antwortet und weiterhin nichts tut. Endlich setzt er sich hin und "schmiert" nach seinem eigenen Zeugnis voll Selbstverdruß und halb erdrückt von Kummer über diese verfahrene Sache, die ja entstanden ist wie ein Kolportageroman in Lieferungen, am Palmsonntag 1855 "buchstäblich in Tränen" den Schluß hin, in welchem alles stirbt und über den Gräbern die Zypressen wehen. Vieweg, der Verleger, "der Hund", hat schließlich den vierfachen Text dessen, was an Bogen ausgemacht war, und zahlt kaum das Doppelte der Vertragssumme. In die Hand bekommt Keller noch ein paar Taler; alles übrige ist durch Vorschuß aufgezehrt, im voraus verlebt. Zu Tränen war Grund genug vorhanden. Dieser Roman war noch in den Tagen des Kinderglaubens begonnen, mit dem frischen, kaum verdauten Feuerbach im Leib in Druck gegangen, immer naß von der Feder weg, und nun stand ihm ein "Monstrum" da mit maßlosen Mittelteilen, von denen der Dichter zu spät einsah, daß sie am Anfang stehen sollten, da sie die Kindheitsgeschichte enthielten. Wahrscheinlich hat ihm hier die Bildung einen Streich gespielt, die bei ihm immer so hoch in Ansehen stand; Goethe hat dieselbe Form in Dichtung und Wahrheit angewandt, aber er hat die Einschiebung im Maß gehalten. Zu all dem sucht ihn wieder der Sturm einer Liebe heim. Wieder ist es eine Erscheinung der großen Welt, ein schönes Weib von Wurf und berühmter Figur, eine Rassezüchtung, dazu ein beweglicher starker Geist von vielen geschliffenen Seiten, nach seinen Worten "eine elegante Personage". Er liebt noch einmal schmerzensreich, tief leidenschaftlich – und einsam. Außer auf den verschwiegenen Schreibunterlagen macht er sich Luft im Wirtshaus und auf der Straße, wo er prügelt und selber verprügelt wird und dazu von einem Hausknecht, so daß er am andern Tag mit einem blauen Auge vor der Schwester der Angebeteten erscheinen muß.

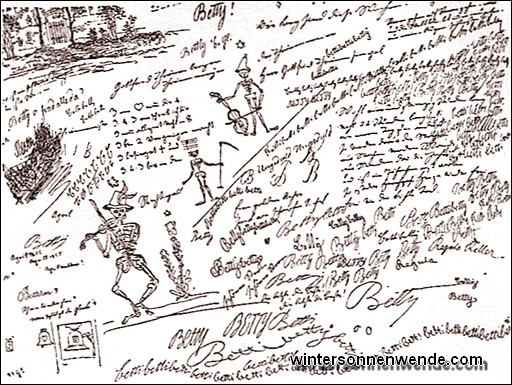

Es ist wieder das alte Elend. In vielen Abwandlungen erscheint ihr Name Betty Tendering auf den erhaltenen Blättern, dazu der seine als Gottfried Tränenberger. Eine Zeichnung zeigt ein Skelett, das mit einer Narrenmütze auf dem hängenden Kopf melancholisch die Bratsche spielt. Dazu: "Der Tränenmeier – Herr Gottfried Tränensimpel." Eine Reihe von "Nein!" mit dem Abschluß: "Resignato ist keine schöne Gegend!" Auf einer andern Stelle als Selbstverteidigung aus dem "Abu Nuwas" die Strophe:

[583] Doch das Liebchen, das so heiß ich lieb', Aber alles kommt wieder anders. Plötzlich befällt sie die Laune, seiner armen, stillen Mutter und der altjüngferlichen Schwester in Zürich einen Besuch zu machen. Sie braust hinein wie ein Sturm aus Straußenfedern, Parfüm, Seide und gewandten deutschen Reden.

Betty hat seine Briefe verbrannt und sich über ihr wahres Verhältnis zu Keller nie ausgesprochen – wie man annehmen kann, im Gefühl davon, wie abträglich ihr in den Augen der Gesellschaft jedes Reden zuletzt werden mußte. Sie spielte [584] lieber keine Rolle als eine ungünstige. Wieviel er durch seinen Argwohn und seine rauhe Tugend bei ihr sich selber verdorben hat, ist aus demselben Grund nicht mehr festzustellen. Doch hat er ihr seinen Groll bewahrt, und in der Novelle Pankraz der Schmoller tritt sie auf als die kaltherzige, grillige und seelenlose schöne Tochter des englischen Gouverneurs, die es nicht für zu gering achtet, einen einfachen Soldaten in sich verliebt zu machen und ihn dann zu beschämen. Sie hat nachher einen Industriellen geheiratet. Die Menschen, die mit ihr in Berührung kamen, geben Gottfried Keller nicht recht. Sie bezeichnen sie ausnahmslos als hochstehende und vornehm denkende Frau. Wieder trägt ein Liebeserlebnis dazu bei, ihn auf einem Platz, auf dem er ohnehin schon eine gute Weile kränkt und schwärt, zu entwurzeln. Wie in jungen Jahren muß er sich um den Schuldenturm herumwinden. Die Berliner "Korrektionsanstalt" ist ihm gründlich verleidet. Seine Mutter setzt ihm zu, heimzukehren. Endlich läßt er sich von ihr aus dem Erlös ihres soeben verkauften Hauses tausend Gulden schicken, mit denen er sich freimacht, um nach sieben erlebnisreichen, aber schweren und manchmal kummervollen Jahren die Heimreise anzutreten. Er hat einen literarischen Ruf, aber mit dem Drama ist er nicht weitergekommen. Er besitzt einen Reichtum an Erfahrungen und Erkenntnissen, denen nicht schnell ein Zeitgenosse etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen hat, aber von dem, was seinen Landsleuten Eindruck machen könnte, Geld oder eine einträgliche Stellung, besitzt er nichts. Ist er einer von denen, die zeitlebens alle Schlachten gewinnen und am Ende den Krieg verlieren? Im beginnenden Winter 1855 erscheint er wieder in der Vaterstadt, sechsunddreißig Jahre alt. Mutter und Schwester, wegen deren er sich soviel Vorwürfe machte, findet er gesund vor und glücklich, ihn wieder in ihrer Mitte zu haben. Das alte Heim haben sie inzwischen gemeinsam aufgegessen – Gottfried wird daran den Löwenanteil gehabt haben –, jetzt steht ihm in der neuen Mietswohnung ein Zimmer bereit, das er bezieht.

Dagegen hinderte ihn seine Beamtung nicht daran, politisch seine eigene Meinung zu haben. Im sogenannten Savoyerhandel war er trotz der militärischen Aussichtslosigkeit dafür, um der Ehre willen gegen Frankreich loszuschlagen, voll Auflehnung gegen die Haltung der Kreise, die das Geld vertraten und die ein ganzes System ausgebildet hatten, um den Gang der öffentlichen Dinge dem Geldgesichtspunkt unterzuordnen. Zudem nahm die Entwicklung die Richtung auf eine Demokratie zu, die ihm mechanisch vorkam und die wegen des Strebens nach allgemeiner Daseinsversicherung seinen Widerwillen erregte. Einmal schreibt er dazu: "Aus dem gleichen Grund, warum eine Verfassung nichts Überirdisches und Unvergängliches ist, aus dem gleichen Grund ist die Selbstregierung eines Volkes nicht der Zweck, sondern nur ein Mittel seiner Existenz; und ein Volk, das die ganze Zeit mit diesem Mittel zubringen muß, gleicht einem Menschen, der eine Schüssel Krebse bearbeitet und bei aller Arbeit hungert." Er wäre für seine Person mit dem alten Bundesbrief von 1291 ausgekommen und meint: "Uns scheinen jene Verfassungen die schönsten zu sein, in welchen ohne Rücksicht auf Stil und Symmetrie... ein errungenes Recht neben dem andern liegt, wie die harten, glänzenden Körner im Granit." Mit einer solchen naturhaften Anschauung von Volksaufbau geriet er notwendig in Spannung zu den Vertretern einer automatischen Demokratie. [586] Mitten in diesen Kämpfen und Aufregungen stirbt ihm plötzlich die Mutter im Alter von sechsundsiebzig Jahren kurz vor Mitternacht. Er ist nicht zu Hause; vermutlich saß er im Wirtshaus. Der Wein und dazu der Jähzorn sind immer noch so sichtbar seine Feinde, daß er dafür in öffentlichen Blättern Anrempelungen erdulden muß, und nach einem Eingesandt von 1865 zu schließen, ist er vor Prügeleien auch noch nicht sicher. Der Hingang der Mutter ohne Abschied trifft ihn sehr. Später erklärt er niedergedrückt, er habe wenigstens vier Wochen nachher das Wirtshaus gemieden. Einige Jahre haust er mit dem etwas sauer gewordenen ältlichen Mädchen, das seine Schwester ist. Es geht nicht lustig zu bei ihnen. Knurrt er, so murrt sie. Ist er dickköpfig, so ist sie eigensinnig wie ein Esel. Ein Besucher Kellers berichtet später, wie er sein Arbeitszimmer voll Sauerkrautgeruch gefunden habe. Seine Schwester, erklärte ihm

Sein fünfzigster Geburtstag wird in großen Ehren begangen. In seinen Reden bemerkt er, er übe sich vorsichtig, wieder ein freier Schriftsteller zu werden, da ihn die Jahre zu dauern anfingen, die so dahingingen. Der Ehrendoktor hat vielleicht die Wunde geschlossen, die ihm sein unvollkommener Bildungsgang offenließ wie eine nicht ganz verzahnte Schädelnaht. Größere Bewegung wirft der Siebziger Krieg wieder ins Volk. Das "Für und wider Deutschland" schlägt wilde Wellen. Er steht auf deutscher Seite. Schon in der Sammlung von 1846 findet sich in einem Gedicht "An den Vorderrhein" die Strophe:

Nun wallt der Bergessohn hernieder, Ein anderes Bekenntnis steht in dem Gedicht über den Rheinfall:

Wohl mir, daß ich dich endlich fand, [587] Als im März 1871 die Deutschen der Züricher Kolonie in der Tonhalle einen großen Kommers zur Reichsgründung veranstalteten, gab es einen Krawall, in dessen Verfolg eidgenössische Truppen aufgeboten werden mußten. Keller selbst hat an dem Kommers teilgenommen. Das Jahr darauf, bei der Abschiedsfeier für einen Professor, der nach Straßburg berufen war, hielt Keller eine Rede, in welcher er dem Scheidenden auftrug, den Straßburgern anzuraten, nicht zu unglücklich zu sein über den Anheimfall ans Deutsche Reich. Vielleicht käme eine Zeit, daß dies neue Reich eine solche Entfaltung nähme, die ihm erlaubte, republikanische Staatsformen in sich aufzunehmen. Dann wäre eine freiwillige Rückkehr der Schweiz zu Deutschland doch nicht so ganz unmöglich. Dieser Trinkspruch wirbelt allerlei Gestäube auf, diesseits und jenseits der Grenze, und Keller mußte dafür den Vorwurf des "Vaterlands-Verrats" einstecken. Im Anschluß daran reiste er nach München, um einmal zu sehen, wie es dort in der neuen Zeit gehe. Seinen verramschten Bildern forschte er umsonst nach. Nachher reiste er ins Salzburgische und nach Wien, wodurch er die mürrischen und spottenden Worte über die reisenden Dichter selber entkräftete. Denn durch alle Unternehmungen inmitten des neuen Auftriebs in Europa gewann er so viel frische Lebendigkeit und Zutrauen zu sich selbst als Mann und Dichter, daß er den Abschied von seinem Amt nahm und zu seiner Dichtung zurückkehrte.

"Als ich sein Schlafzimmer betrat, fand ich den Kranken im Bett liegend mit geschlossenen Augen, die weißen, rundlichen Hände auf der Decke ruhend. Sobald er die Augen aufmachte und mich erkannte, packte ihn ein krampfhaftes Weinen... Er reichte mir die Hände und dankte mir mit mehr Worten, als er sonst für solche Dinge zu haben pflegte, für mein Kommen... Einigemale faßten ihn traumhafte wirre Vorstellungen... Dann erzählte er wieder drollige Schnurren... Eines Morgens erzählte er mir, wie zwei in gediegenem, geschmiedetem Gold gepanzerte Ritter die ganze Nacht dort vor dem Schränkchen regungslos gestanden und ihn angeschaut hätten... Immer kam er auf diese Erscheinung zurück und konnte sich nicht genug tun mit der Schilderung des wunderbaren Glanzes." Die goldenen Ritter waren die begrabenen jugendlichen Hoffnungen auf malerischen und dramatischen Ruhm, die verklärt noch vor seinem Hingang aus ihrer Gruft aufstanden, um ihn als getreue Genien aus dem Diesseits zu geleiten. Am 15. Juli 1890 schloß der "Schutzgeist seiner Heimat" für immer die Augen. [588] Nachdem er durch Jahrzehnte wegen seiner unbehilflichen Leiblichkeit nicht mehr aus Zürich herausgekommen war, trat er vier Tage vor seinem einundsiebzigsten Geburtstag die große Ausreise an. Als Mitglied eines Feuerbestattungsvereins wurde er verbrannt. Die ganze Stadt war auf den Füßen, um ihm die letzte Ehre zu geben. Keller ist sehr tief in sein Volk eingegangen, aber wie immer in solchen Fällen ist es weniger eine Leistung, die das Volk ja nie ganz zu überblicken vermag, als das ganze Leben und die Haltung, die es versteht und in seinen Kreis aufnimmt. Es hat ihn als seinesgleichen erkannt in seinem Wesen als naturgewachsener Demokrat. Ihm wurde lieb sein Sinn für Bodenständigkeit und jener Anstand des Lebens, der auch einen Bürger zum Edelmann macht. Durch seine Dichtung sieht es sich verbunden mit den Höhen der Klassik, und wenn er nicht deren universale Weite hat, so ersetzt er das seinem Volk durch eine poetische Kraft und Innigkeit, worin er der Klassik in nichts nachsteht. Seine Schönheit ist nicht kleiner, und seine Charakteristik ist sogar stärker, entsprechend den Jahrzehnten, die seit Goethes Tod am deutschen Künstler gearbeitet und entfaltet haben. Gemein hat er mit Goethe die tiefe, unerschütterliche Vernunft. Er besitzt Weltverstand und Universalgefühl, wenn er auch nicht viel davon redet. An der wissenschaftlichen Forschung hat er sich nicht beteiligt, aber zu der praktischen Einrichtung des Menschen im Dasein hat er Wesentliches beigefügt. Keller war bei der damals vordersten Sturmtruppe der Zeit, und darin bleibt er jedem Geschlecht beispielhaft. Ein Erfüller war er im Entfaltungsroman, den er im Grünen Heinrich auf eine absolute Höhe erhoben hat, und in der Novelle, die mit ihm jene Vollkommenheit und Abgeschlossenheit erreichte, von der wir eine Steigerung nicht erlebten, abgesehen von der verschwenderischen Fülle an jenen "schönen Frauenbildern", mit denen er sie neben zeitgenössischen Schildbürgern und vorbildlichen Eidgenossen ausgestattet hat. Es war die letzte Stilkraft der Klassik und des Bürgertums, der Abschied der Renaissancewelt. Das wird noch lange nachleuchten und auch nachtrotzen, nachdem sich spätere und vielleicht flachere Stile durchgesetzt haben. Schönheit bleibt Schönheit. Ein getreuer, hierseitiger, entschlossener Geist und eine reine, nüchterne Männlichkeit von echtem Karat sind in ihrer Wirkung an keine Zeiten gebunden. Es ist das ewige Geheimnis der Persönlichkeit in ihrer Grundordnung. Das alles hat er tief und mächtig erlebt wie wenige seiner Zeit, und darin beruht sein allgemeiner Wert und seine Dauer. Nachdem er in einem Werk von zauberhafter Klarheit sein zeitliches Unglück überwunden hat, wird übrigbleiben die Sage seines Menschlichen und sein Opfer an die Unsterblichkeit – die er leugnete. Übrigbleiben wird das Kampfvorbild eines tiefernsten, unspielerischen Mannes, sein blühender Geist, seine zarte und reiche Seele, die Überlegenheit seines Humors, seine Keuschheit und Enthaltsamkeit, sein schöner, edler Erdentrotz ohne alles falsche Pathos, seine Gültigkeit als schreibender deutscher Mensch [589] und Erzieher, und nicht zuletzt die Noblesse seiner Haltung gegenüber dem Leben bei einer unerbittlich tragischen Grundstimmung und einem so entsagungsreichen und glückarmen Schicksal, wie es kaum einem andern deutschen Dichter zuteil wurde. Es ist in ihm die ganze dauerhafte Kraft und Festigkeit seines Volkes, und es bleibt ewig verehrungswürdig die kühne Witterung gegen Stehenbleiben und Verkalken in Verbindung mit dem vornehmen Konservatismus gegenüber dem Naturgesetz, verehrungswürdig auch die fruchtbare Fähigkeit, Vater eines Volkes zu werden nicht sowohl durch Lehrsätze und Lebensvorschriften als durch das Bemühen eines wahren Menschen. Er steht heute als eine der seltenen Werbungen des Daseins und des Weltgeistes vor den Blicken der Nachkommenschaft. Er hat seinen Platz bei den großen Bekennern und Gestaltern. Das Vorbild ist alles. Im Wort wohnt der Tod. Jede Formulierung nimmt den Fluch der Vergänglichkeit ins Sein mit. Ein großes Beispiel bleibt unsterblich.

|